轻集料混凝土界面区形成与作用机理研究进展

孙道胜,李 洋,张高展

(1.安徽建筑大学材料与化学工程学院,合肥 230601;2.武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉 430070;3.安徽省先进建筑材料重点实验室,合肥 230022)

轻集料混凝土界面区形成与作用机理研究进展

孙道胜1,3,李洋1,3,张高展1,2,3

(1.安徽建筑大学材料与化学工程学院,合肥230601;2.武汉理工大学材料科学与工程学院,武汉430070;3.安徽省先进建筑材料重点实验室,合肥230022)

轻集料混凝土中界面区的组成、结构与性能是决定其性能的关键。针对轻集料混凝土界面区的性能和特点,概括了轻集料混凝土界面区的微观结构特征和相关模型,分析了轻集料混凝土界面区的形成机理,综述了轻集料混凝土界面区对混凝土力学、耐久性能以及体积稳定性能的影响,总结了轻集料混凝土界面区研究中存在的不足和值得深入研究的方向,为轻集料混凝土界面区研究提供参考。

轻集料混凝土; 界面区; 微结构模型; 形成机理

1 引 言

普通混凝土中的界面区作为其最薄弱环节,直接决定了混凝土的强度、收缩、徐变以及扩散、渗透等力学和耐久性能[1],而界面区的组成、结构与性能主要取决于集料的种类和性能。轻集料相比于普通集料具有特殊的多孔结构和内养护性能,这就决定了轻集料混凝土界面区与普通混凝土界面区的存在着显著差异。

目前,国内外学者在研究普通混凝土界面区的基础上也针对轻集料混凝土的界面区做了大量工作:Zhang[2,3]、Lo等[4]、王发洲等[5]先后提出了轻集料与水泥石之间界面结构的物理模型;胡曙光等[6]认为轻集料与水泥石之间界面区的宽度约为20~30μm,在轻集料的内养护作用下界面区水泥水化相对基体更为充分,界面区的显微硬度高于水泥石基体;陈建武[7]认为随轻集料吸水率增大和龄期延长,界面区显微硬度增大;Dale[8]认为用一定数量轻集料取代普通集料的情况下,可以减少混凝土中总体界面区的数量,从而减少薄弱结构的影响,进而可能会提升混凝土的性能。以上研究表明,轻集料混凝土的界面区不再是其薄弱环节。

本文将针对轻集料混凝土界面区结构模型、形成机理以及界面区对轻集料混凝土性能影响的国内外研究现状进行概括和总结,探讨轻集料混凝土界面区研究中存在的不足和值得深入研究的方向。

2 轻集料-水泥石界面区微结构特征及相关模型

轻集料-水泥石界面区的研究是为了探明轻集料混凝土界面区组成、结构及性能与基体的差别,以便提出界面区的微结构模型,并探讨界面区微结构形成机理以及界面区对混凝土整体性能的影响。不同的学者相继提出了不同的轻集料-水泥石的微结构模型。

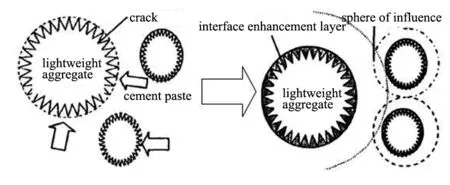

刑锋等[9]发现沸石岩轻集料与水泥浆体在界面处发生了“水气互换”作用,如图1所示。水泥浆体中的水随龄期延长而减少,使轻集料中吸附的水不断释放出来,对界面处的浆体起到养护作用,使界面得到增强。Zhang[2,3]等探讨了几种不同轻集料制备混凝土界面区结构的变化,研究发现:高强、表面致密的轻集料形成的界面区结构与普通混凝土界面区相似,而表面多孔轻集料形成的界面区结构得到有效改善,在轻集料周围形成一层致密的水泥石结构。其分析认为:在轻集料混凝土新拌阶段,部分水泥浆体进入轻集料表面开口孔内,且进入轻集料表面开口孔水泥浆体的量与轻集料表面状况有密切联系,这就使得水泥石能够紧密的包裹在轻集料周围,轻集料与水泥石之间形成了嵌锁结构,从而提升了轻集料与水泥石之间的粘结力。

王发洲[5]在吴中伟的“中心质假说”基础上提出了轻集料-水泥石界面区优化结构模型,如图2所示。在混凝土新拌阶段,部分水泥浆体渗入轻集料表面开口孔和微裂缝中,随着水泥水化的进行和轻集料与水泥石内部毛细孔的湿度差,轻集料内的水分逐渐释放出来,内养护作用使得轻集料周围的水泥浆体得到由内而外的养护。从整个轻集料混凝土层面来看,轻集料之间分散均匀,各轻集料之间中心质效应能够相互叠加。在轻集料内养护作用以及矿物掺合料的协同作用下界面区结构密实和均匀,从而显著提高了轻集料混凝土力学性能和耐久性能。

图1 轻集料-水泥石界面区结构模型Fig.1 The microstructure model of interfacial transition zone between mortar and LWA

图2 轻集料混凝土界面优化结构模型Fig.2 Optimal microstructure model of interfacial transition zone in light aggregate concrete

王涛[10]认为,高强轻集料混凝土界面的理想结构模型为:在轻集料表面形成一层致密坚硬无机壳,无机壳中部分未水化的水泥颗粒能在混凝土水化过程中形成CSH凝胶,与水泥石中的CSH凝胶相互穿插,形成更加致密的过渡区,并能均匀分散在水泥基材料中。杨婷婷[11]在基于集料功能设计的水泥石界面性能研究中指出理想功能集料包括表面活性层和多孔内核两个部分,表面活性层可直接参与水泥水化生成水化产物,而多孔的内核能够提供内养护氛围,这将从根本上优化界面结构。从上述中可以看出,不同文献中虽提出了界面区的微结构模型,但对影响轻骨料的内养护作用的各种因素以及矿物外加剂对界面结构影响的研究尚不全面,这就需要对界面区微观结构进行深入系统的研究,从而才能为轻集料混凝土的结构优化设计提供理论依据。

3 轻集料-水泥石界面区性能及形成机理

从国内外研究现状来看,虽然涉及混凝土界面区研究范围很广,但大致都从以下三个角度进行重点研究[12]:(1)界面区微观结构特征的表征方法;(2)界面区结构与性能的影响因素;(3)界面区结构与性能对混凝土整体性能的影响。从细观和微观角度提出优化轻集料周围界面区结构与性能的方法,建立起微观结构与宏观性能之间的定量关系,探明轻集料混凝土界面区的形成机理,从而实现在各种环境下对混凝土性能的调控与预测,这也是调控轻集料混凝土宏观性能的新途径和必然趋势。

3.1轻集料-水泥石界面区性能

轻集料与普通集料在结构上的差异决定了轻集料混凝土界面区具有不同的性能特征[13]。由于受水膜作用、单侧致密作用和颗粒堆积作用的影响,普通混凝土界面区的主要特征是AFt和CH粗大晶休富集在界面区,并呈定向排列,C/S比高,结构较基体疏松。因此,界面区是普通混凝土中最薄弱的区域,是外界有害物质侵入的通道[14]。界面区微结构定量研究发现,界面区平均孔隙率约为基体的三倍[15],较高的孔隙率不利于抵抗侵蚀性介质的侵入并促进了有害化学反应的进行。与普通集料相比,轻集料-水泥石界面区结构致密,水泥水化程度高,孔隙率和水化产物钙硅比较低,无CH富集,C-S-H等水化产物进入轻集料表面的空洞中,界面区性能的改善明显提升了混凝土的宏观性能[16]。胡曙光等[17]也指出轻集料混凝土界面区水泥石的孔隙率和平均孔径显著下降,提高了轻集料混凝土抗渗性能。Lo等[4]发现轻集料混凝土中界面区存在厚度5~10μm的钙矾石层,并具有很多直径为0.3~1μm的孔,孔径大于混凝土中毛细孔的一般直径。

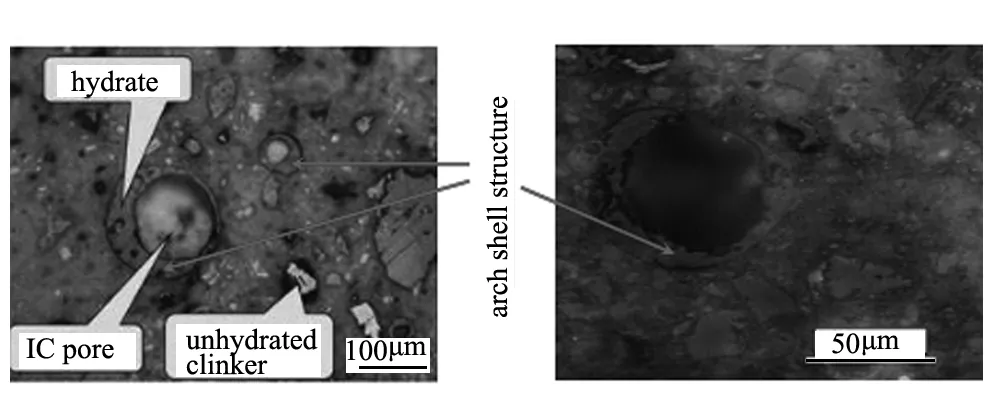

图3 高强轻质混凝土中的拱壳状界面区Fig.3 Lightweight aggregate high strength concrete with the arch shell structure

3.2轻集料-水泥石界面区形成机理

轻集料与水泥石界面区形成机理较为复杂。首先轻集料混凝土与普通混凝土最大的区别在于集料不同,而制备轻集料的主要原料是硅酸盐和铝酸盐,化学成分中氧化硅和氧化铝所占比例达到60%~80%。轻集料是经高温烧结并急速冷却形成,在此条件下生产出的轻集料,高温相很难平衡析晶,轻集料是一种无定形的铝硅酸盐结构[20]。事实上,在碱性溶液介质中,轻集料将发生水化反应,这种潜在的化学活性使得其在轻集料混凝土中能够发挥很好的结构效应。张勇、祁景玉等[21,22]在轻集料混凝土界面区结构研究中也发现轻集料中含有一定量的无定形铝硅酸盐,具有一定的潜在活性,能与水泥石中CH发生火山灰反应,提高了轻集料与水泥石的界面粘结力。

另外,轻集料是一种多孔材料,轻集料的多孔性决定了其在水泥浆体中的吸返水特性,在新拌混凝土中,轻集料的吸水作用可减少轻集料下部由于内分层形成的水囊,避免CH在界面区的富集和定向排列;在水化初期,轻集料的吸水作用,能够降低集料周围局部水灰比,从而使界面区的结构比水泥石基体更加密实;随着水化反应不断消耗水泥浆体中的水分,水泥石孔隙中的相对湿度逐渐降低,当其低于轻集料孔隙相对湿度时,轻集料中的水分释放出来,这种内养护作用使界面区的水化相对与基体更为充分,形成性能优于水泥石基体的界面区,使得界面区不再是轻集料混凝土中最薄弱的区域,这种吸返水性能必将影响轻集料混凝土界面区结构与性能[23]。轻集料这种吸返水特性已被广大学者研究与认识[24-28],郑秀华[29]也对轻集料在水泥浆体吸返水规律进行了系统的研究,并对轻集料内养护作用中的水分子迁移机理进行了分析和讨论。

轻集料混凝土的性能受轻集料性能波动比较敏感,一般在工程应用中倾向于保持轻集料轻质低吸水率,其生产配制的轻集料混凝土同时满足高强度、良好的泵送能力和优质的耐久性[30]。实际上,轻集料的品质受生产技术条件、生产方法等条件限制存在一定的波动,而关于轻集料吸返水特性以及界面区的形成机理研究一直是轻集料混凝土研究的重要环节。因此,从界面区调控的角度实现轻集料混凝土各性能之间的协调统一具有一定的技术难度。

4 轻集料-水泥石界面区对轻集料混凝土性能的影响

4.1轻集料-水泥石界面区对强度的影响

普通混凝土界面区具有较多的微裂纹和孔隙,同时CH板状晶体在界面区处富集和定向排列,界面区的存在大大降低了混凝土强度性能。而轻集料混凝土由于轻集料多孔性,其界面区组成与结构与普通混凝土发生明显的变化,轻集料与水泥石界面区基本无裂纹,水泥浆体已渗透到集料内部,轻集料与水泥石嵌套结构是轻集料混凝土早期强度较高的原因,轻集料混凝土7d抗压强度一般能够达到28d抗压强度80%左右[21]。而Pietro等[31]发现轻集料混凝土7d强度会降低,28d强度与普通集料混凝土区别不大。Zhutovsky等[32]也有类似的发现,轻集料混凝土早期强度会降低12%,后期强度影响较小[33]。

翟红侠等[34]采用非煅烧粉煤灰轻集料配制高强混凝土,发现其界面区有一过渡环,在过渡环中没有发现晶体尺寸较大的CH晶体,且随着水化时间的增长,过渡环粘结力越强,界面区密实程度提高,高强混凝土破坏时不再界面破坏,提高轻集料的强度,可配置强度更高的轻混凝土。张宝生等[35]在研究预湿程度对页岩陶粒混凝土显微结构及强度的影响时发现页岩陶粒随预湿程度的提高,陶粒混凝土的早期强度降低较大,而后期强度差距较小,并有超过未预湿的陶粒混凝土的趋势。郑秀华等[36]等研究了引气剂对轻集料混凝土性能的影响,发现轻集料混凝土拌合物中含气量小于5.5%,轻集料混凝土抗压强度有所提高,其分析认为:轻集料混凝土中掺入引气剂有效的抑制轻集料的上浮,提高了轻集料混凝土的匀质性,减少了轻集料混凝土拌合物的分层离析、泌水,改善了砂浆的孔结构,浆体-轻集料界面缺陷明显改善。

4.2轻集料-水泥石界面区对体积稳定性能的影响

对于轻集料混凝土而言,轻集料性能不但对强度有重要影响,对收缩变形性能也有直接的影响[37]。混凝土收缩主要是由水泥浆体收缩所引起,集料则对水泥浆体收缩起限制作用。轻集料是多孔材料,其强度和弹性模量都大大低于普通集料,因而轻集料对水泥石收缩变形的抵抗能力明显低于普通碎石的抵抗作用。高强轻集料混凝土的制备往往胶凝材料用量较高,使得轻集料混凝土的弹性模量小,收缩和徐变大,体积变形稳定期增长[38,39]。同时轻集料具有多孔保水性,能在水泥水化过程中不断为未水化的水泥提供水分,在一定程度上减缓混凝土的自收缩,但是由于轻集料弹性模量小,这种减缓作用不足以弥补其限制收缩能力差的性质。

高英力等[40]指出,轻集料中含水量对自收缩变形影响较大,预湿处理的的轻集料,内养护作用能够部分弥补水泥石基体水化引发的相对湿度降低,从而降低了自收缩;且随着轻集料预湿程度的提高,这种减缩效果越明显。文献表明[41,42]:增加轻集料预湿程度、掺加粉煤灰、加入膨胀剂和纤维在一定程度上有利于轻集料混凝土体积稳定性的提高。ArnonBentur等[43]研究也发现:虽然轻集料混凝土收缩徐变通常比普通混凝土高,但轻集料混凝土早期收缩则比普通混凝土小,而徐变则不总是比等强度普通混凝土大,徐变随强度的增加而降低;另外,由于轻集料较低的弹模引起较大的弹性应变,轻集料在荷载下的总变形高于普通混凝土。

4.3轻集料-水泥石界面区对耐久性能的影响

混凝土耐久性是指混凝土长期暴露在服役环境下抵御各种复杂环境和抗灾变破坏能力,良好的耐久性也是高性能混凝土一个重要指标。文献 [44,45] 报道了轻集料与水泥石界面粘结紧密,消除了普通混凝土石子与水泥石间存在的较大缝隙,使得轻集料混凝土的抗渗性有较大改善。掺合料矿渣和粉煤灰的微集料效应和持续水化作用,使轻集料混凝土密实度提高,并有效地填充和堵塞了混凝土气孔和毛细孔通道,使得轻集料混凝土吸水率大幅下降,抗渗性提高,同时轻粗集料内部孔隙较大且多数不相互连接,有利于混凝土局部破坏应力的吸收,因此轻集料混凝土具有良好的抗冻性和抗腐蚀性。吴芳等[46]在研究轻集料混凝土抗氯离子渗透性能时发现:陶粒预湿处理会降低轻集料在新拌混凝土中的吸水能力,从而预湿陶粒界面区的水灰比高于未预湿处理的陶粒,导致相应界面区密实度较低,为侵蚀离子提供更多的通道,对高强轻集料混凝土早期抗氯离子渗透性能产生不利影响;同时矿物掺合料的掺入改善了浆体-轻集料微观结构和水化产物组成,减少了CH在界面区的富集和定向排列,强化界面区性能,从而提升了轻集料混凝土抗氯离子渗透性能[47]。王发洲,胡曙光等[48]在研究轻集料混凝土抗渗性能时也发现矿物掺合料的火山灰效应和轻集料的内养护作用使得界面区孔结构得到有效改善;同时掺合料的掺入减少了水泥的用量,有效的降低了水化热,缓解了因热应力而导致的微裂纹,提升了混凝土抗渗性能。

以往的研究和实践均表明轻集料混凝土具有优良的耐久性,但需要注意的是,轻集料是一种多孔材料,自身的抗冻性和渗透性较差,轻集料中多而小的封闭孔可缓解冰晶压和硫酸盐侵蚀产物的结晶压,轻集料的内养护作用可改善轻集料水泥石的界面结构,但轻集料预饱水程度较高也将对集料混凝土带来负面影响。文献[49]报道了延长轻集料预饱水时间虽可减少混凝土坍落度的经时损失,但混凝土的抗氯离子渗透性和抗冻性也会明显变差。在工程实践中,需要对轻集料混凝土工作性、强度、耐久性能等各方面性能进行协调。

5 轻集料-水泥石界面区研究中存在的问题

目前国内外学者在轻集料混凝土界面区自身的形成、结构与性能及其对混凝土性能影响等方面做了大量的研究工作,也取得了丰富的研究成果,但轻集料混凝土界面区是一个复杂的体系,还存在诸多尚未解决的问题,建议集中研究于以下三点问题:

(1)虽然国内外学者针对轻集料混凝土界面区做了大量工作,提出了轻集料混凝土界面区的理想结构模型。但缺乏关于轻集料混凝土界面区形态、分布以及界面区微结构、弹性模量与基体间差异对轻集料混凝土性能影响规律的系统研究,尤其缺乏关于轻集料高强混凝土中拱壳状界面区的形成机制研究,以及拱壳状界面区提升混凝土力学性能和阻止有害介质传输的作用机理研究;

(2)轻集料混凝土表面多孔,结构较粗糙,其特有的吸返水特性对界面区的结构有一定的改善作用,目前关于研究轻集料混凝土单一性能的文献较多,但关于多项性能系统性研究尚较为缺乏,以及轻集料表面状况、吸返水能力以及预饱水程度对界面区结构性能影响程度和规律尚不能解释清楚;

(3)混凝土的性能与其内部孔隙和孔的连通程度密切相关,轻集料混凝土中包括轻集料和水泥石的孔,其中轻集料中孔的孔径大小、孔的多少以及孔的连通程度,其对混凝土整体性能有什么影响一直是混凝土工程界争论的焦点,尤其是关于轻集料中的孔与水泥石的孔分别对混凝土的性能有着什么样的不同影响,关于这方面的研究目前很少报道。

6 结 语

轻集料混凝土界面区的形成与作用机理决定了轻集料混凝土的力学性能和耐久性能,进而决定了轻集料混凝土的服役寿命。因此,有必要探明轻集料混凝土界面区形成与作用机理方面尚未解决的问题。本文简要概括了轻集料混凝土界面区相关结构模型,综合分析了轻集料混凝土界面区形成机理以及界面区对混凝土整体性能的影响,总结了轻集料混凝土界面区研究中存在的不足和值得深入研究的方向。从国内外研究现状来看,大多数的研究停留在定性分析界面区对混凝土整体性能影响方面。因此,必须探明轻集料混凝土界面区组成、结构以及形态对混凝土性能的影响规律,建立界面区与混凝土宏观性能之间的定量关系,进而实现对轻集料混凝土性能的调控。这将对丰富和完善轻集料混凝土界面理论和高强混凝土设计制备理论,提高轻集料高强混凝土综合性能,延长轻集料高强混凝土生命周期,节约资源能源具有重要意义。

[1] 王振军, 沙爱民.水泥混凝土浆体-集料界面区结构与性能[J].重庆建筑大学学报, 2008,30(6): 155-160.

[2]ZhangMH,OddEG.MicrostructureoftheinterfacialzonebetweenLWAandcementpaste[J].Cement and Concrete Research,1990,20(4): 610-618.

[3]ZhangMH,OddE.Gjrv.Penetrationofcementpasteintolightweightaggregate[J].Cement and Concrete Research,1992,22(1): 47-55.

[4]LoY,GaoXF,JearyAP.Microstructureofpre-wettedaggregateonlightweightconcrete[J].Building and Environment,1999,34(6): 759-764.

[5] 王发洲.高性能轻集料混凝土的研究与应用[D].武汉:武汉理工大学博士学位论文, 2003.

[6] 胡曙光,王发洲,丁庆军.轻集料与水泥石的界面结构[J]. 硅酸盐学报,2005,33(6): 713-717.

[7] 陈建武.陶粒混凝土界面区显微硬度影响因素研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士学位论文, 2009.

[8]DalePB.Influenceofinternalcuringusinglightweightaggregatesoninterfacialtransitionzonepercolationandchlorideingressinmortars[J].Cement and Concrete Composites,2009,31(5): 285-289.

[9] 刑锋,祖黎虹,冯乃谦.沸石陶粒多孔混凝土及其结构特性[J].硅酸盐学报,1999,27(4): 392-399.

[10] 王涛.高强轻集料混凝土的脆性与增韧技术研究[D].武汉:武汉理工大学硕士学位论文, 2004.

[11] 杨婷婷.基于集料功能设计的水泥石界面性能研究[D].武汉:武汉理工大学博士论文,2010.

[12] 王振军,沙爱民.水泥混凝土浆体—集料界面过渡区结构与性能试验技术[J].南昌:南昌大学学报(工科版) ,2007,29 (02): 175-180.

[13] 陈建武.陶粒混凝土界面区显微硬度影响因素研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士学位论文, 2009.

[14] 李进辉.高性能轻集料混凝土性能研究[D].武汉:武汉理工大学硕士学位论文,2008.

[15]ScrivenerKL,BenturA,ParttPL.Quantitativecharacterizationofthetransitionzoneinhighstrengthconcretes[J].Advances in Cement Research,1998,1(4): 230-237.

[16] 董淑慧,张宝生,葛勇.轻集料-水泥石微观结构特征[J].建筑材料学报, 2009,12(6): 737-741.

[17] 胡曙光,王发洲.轻集料混凝土的抗渗性能研究[J].华中科技大学学报(城市科学版),2005,22(02):36-39.

[18] 刘荣进.有机-无机复合混凝土内养护材料设计、合成与性能研究[D].武汉:武汉理工大学博士学位论文, 2013.

[19] 杜善义,王彪.复合材料细观力学.北京:科学技术出版社,1998.

[20] 陈建武.陶粒混凝土界面区显微硬度影响因素研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学硕士学位论文, 2009.

[21] 张勇,丁庆军,王发洲.轻集料混凝土的界面结构研究[J].混凝土,2002,29(10): 29-31.

[22] 祁景玉,肖淑敏,高燕萍,等.混合型粗集料轻混凝土的微观结构(I)[J].同济大学学报,2001,29(8):946-950.

[23]T.H.维诺格拉多夫,集料对混凝土性能的影响[M].周新益,译.北京:中国建筑工业出版社,2001,85-86.

[24] 胡曙光, 杨文, 吕林女. 轻集料吸水与释水过程影响因素的试验研究[J].公路,2006, (10):158-159.

[25]SemionZhutovsky,KonstantinKovler,ArnonBentur.Effectofhybridcuringoncrackingpotentialofhigh-performanceconcrete[J].Cement and Concrete Research,2013,54:36-42.

[26]DanielCusson,TedHoogeveen.Internalcuringofhigh-performanceconcretewithpre-soakedfinelightweightaggregateforpreventionofautogenousshrinkagecracking[J].Cement and Concrete Research,2008,38(6): 757-765.

[27]BurcuAkcay,MehmetAliTasdemir.Optimisationofusinglightweightaggregatesinmitigatingautogenousdeformationofconcrete[J].Construction and Building Materials,2009,23(1): 353-363.

[28] 宋绍铭,田倩.陶粒吸水性能的讨论[C].全国轻骨料及轻骨料混凝土生产、应用、技术研讨会论文集,2002: 6-10.

[29] 郑秀华.陶粒吸水返水特性及其对轻集料混凝土结构与性能的影响[D]. 哈尔滨工业大学博士学位论文,2005,25-32:66-67.

[30] 金组权.高性能轻集料混凝土的现状及发展趋势[J].河南建材,2002,(2):12-14.

[31]PietroLura,MateuszWyrzykowski,ClarenceTang,etal.Internalcuringwithlightweightaggregateproducedfrombiomass-derivedwaste[J].Cement and Concrete Research,2014,59: 24-33.

[32]ZhutovskyS,KovlerK,BenturA.Influenceofcementpastematrixpropertiesontheautogenouscuringofhigh-performanceconcrete[J].Cement & Concrete Composites,2004,26(5):499-507.

[33]DuranHA,AitcinPC,PetrovN.Effectofsaturatedlightweightsandsubstitutiononshrinkagein0.35w/bconcrete[J].ACI Materials Journal,2007,104(5): 48-52.

[34] 翟红侠,廖绍峰.高强轻混凝土高强机理分析[J].粉煤灰,1999, (05): 19-24.

[35] 张宝生,郑秀华.预湿程度对页岩陶粒混凝土显微结构及强度的影响[J].材料工程,2005, (10):3-7.

[36] 郑秀华,袁杰.引气剂与粉煤灰对大流动性轻集料混凝土的影响[J].混凝土,2005,(04): 88-91.

[37] 蒋正武,孙振平.国外混凝土自收缩研究进展评述[J].混凝土,2001,(04):30-33.

[38] 胡曙光,王发洲.轻集料混凝土[M].北京:化学工业出版社,2006.

[39] 田耀刚,丁庆军.高强轻集料混凝土早期自收缩研究[J].混凝土,2005(2):29-32.

[40] 高英力,龙杰,刘郝.粉煤灰高强轻骨料混凝土早期自收缩及抗裂性试验研究[J].硅酸盐通报,2013,32(6): 1151-1156.

[41] 聂欣,黄伟宏.对轻骨料混凝土的分析[J].建材技术研究和应用,2006(04):6-8.

[42] 王涛.高强轻集料混凝土的脆性与增韧技术研究[D].武汉:武汉理工大学硕士学位论文,2003.

[43]ArnonBentur,Shin-ichiIgarashi,KonstantinKovler.Preventionofautogenousshrinkageinhigh-strengthconcretebyinternalcuringusingwetlightweightaggregates[J].Cement and Concrete Research,2001,31(11): 1587-1591.

[44] 李北星,张国志,李进辉.高性能轻集料混凝土的耐久性[J].建筑材料学报,2009, 12(05): 533-538.

[45] 刘娟红,宋少民.粉煤灰和磨细矿渣对高强轻骨料混凝土抗渗及抗冻性能的影响[J].硅酸盐学报,2005,33(04): 528-532.

[46] 吴芳,谭盐宾.高强高强轻集料混凝土抗氯离子渗透性能试验研究[J].重庆建筑大学学报,2007,29(06):117-120.

[47] 吴中伟,廉惠珍.高性能混凝土[M].北京:中国铁道出版社,1999.21-107.

[48] 胡曙光,王发洲.轻集料混凝土的抗渗性能研究[J].华中科技大学学报(城市科学版),2005,22(02):36-39.

[49] 祁景玉,巴恒静,高小健.高性能轻集料混凝土的研究[J].新型建筑材料,2000,(06):19-28.

ReviewontheMechanismofFormationandActionoftheInterfacialTransitionZoneinLightAggregateConcrete

SUN Dao-sheng1,3,LI Yang1,3,ZHANG Gao-zhan1,2,3

(1.SchoolofMaterialsandChemicalEngineering,AnhuiJianzhuUniversity,Hefei230601,China;2.SchoolofMaterialsandChemicalEngineering,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430070,China;3.AnhuiKeyLaboratoryofAdvancedBuildingMaterials,AnhuiJianzhuUniversity,Hefei230022,China)

Thecomposition,structureandpropertiesofinterfacialtransitionzoneisthekeytodeterminetheperformanceoflightaggregateconcrete.Focusingonthestructureandperformancecharacteristicsoftheinterfacialtransitionzoneinlightaggregateconcrete,themicrostructuremodelsandcharacterizationofmicrostructureofinterfacialtransitionzonewererepresented,themechanismofformationoftheinterfacialtransitionzoneinlightaggregateconcretewereanalyzed,theperformanceoflightaggregateconcretesuchasmechanicalproperties,durability,volumestabilitywerereviewed,theshortageoftheresearchwithrespecttointerfacialtransitionzoneinlightaggregateconcreteandsomefutureresearchareasweresummarized,whichprovidesareferenceforfurtherstudyoninterfacialtransitionzone.

lightaggregateconcrete;interfacialtransitionzone;microstructuremodel;mechanismofformation

国家自然科学基金项目(51402003,51308004)

孙道胜(1963-),男,博士,教授.主要从事水泥基材料方面的研究.

张高展,博士,讲师.

TU528

A

1001-1625(2016)01-0185-07