“不得已”的词汇化及其历时发展

陈佳佳

(陕西师范大学 文学院,陕西西安 710119)

“不得已”的词汇化及其历时发展

陈佳佳

(陕西师范大学文学院,陕西西安710119)

先秦时期,否定短语结构“不得+已”表“不能够停止”,并同时词汇化为词“不得已”表“无可奈何、别无选择”。自此,“不得已”的词汇化不断巩固、成熟。推动“不得已”词汇化的主要机制有二,一是语言的主观性,二是概念隐喻。

不得已;词汇化;语言主观性;概念隐喻

“不得已”是一个由短语词汇化而来的词,表示说话人迫不得已、别无选择的无奈之状。《汉语大词典》对其解释是:无可奈何;不能不如此。如《老子》:“兵者,不祥之器,非君子之器。不得已而用之,恬淡为上,胜而不美。”由此可见,在先秦时期,“不得已”便已成词。“不得已”的词汇化具有多层次性,一是“不得”的语法化,二是“已”的语法化,三是“不得+已”的词汇化。

语法化是指语言中意义实在的词转化为无实在意义、表语法功能的成分这样一种过程或现象[1]。语法化在词汇演变中的具体表现是词义的抽象和虚化。词汇化是指短语、句法结构、跨层等非词单位逐渐凝固或变得紧凑而形成单词的过程[2]。语法化推动词汇化的发展,词汇化伴随着语法化,两者彼此交错。“不得已”的词汇化过程贯穿着“不得”和“已”的语法化。

关于“不得”的语法化,学界已有相关文章讨论过。王萍《现代汉语“X不得”与“不得X”研究》[3]中采用了王力、曹秀玲等人的观点,认为“得”由实义动词“得到、获得”虚化为助动词“能”在唐以前属于储备发展阶段,真正彻底的语法化是从唐代开始。申惠仁的《现代汉语两种“不得”结构》[4]对“不得X”结构中的“不得”的语法化进行了考察,认为先秦时期“不得”便开始虚化,且“不得”的语法化早于“得”的语法化。综上所述,两人的观点基本一致,即先秦时期,“不得”开始由实义动词的否定“不能得到”逐渐语法化,有了表对事物客观可能性否定的“不能够”之义。

关于“已”的语法化,学界亦有相关的讨论。李小军《语气词“已”、“而已”的形成、发展及有关问题》[5]对“已”的语法化历程进行了详细梳理。该文认为,“已”本为动词,表“停止”,后虚化为“算了、罢了、可以了”语气词,而后进一步虚化为表限制的语气词。“不得已”词汇化中的“已”,由“停止”义发生了语法化,其词义虚化的程度远远比不上虚化成功后表“算了、罢了、可以了”的语气词“已”。但从李文中,可以清楚地窥见“已”的语法化线索,这在一定程度上说明了“不得已”词汇化中“已”的语法化情况。

下面,我们将详细讨论“不得已”的词汇化及其历时发展。

一、“不得已”的历史来源

先秦时期,在“不得已”词汇化前,首先是“不得”的语法化,“得”由“获取、得到”虚化为助动词“能够”,“不得”表“不能够”。如:

(1)之伯父致命女氏曰:“某之子有父母之丧,不得嗣为兄弟,使某致命。”(《礼记·曾子问》)

(2)鱼府曰:“今不从,不得入矣。右师视速而言疾,有异志焉。若不我纳,今将驰矣。”(《春秋左传·成公传十五年》)

(3)虽然,奉阳君,大王不得任事,是以外宾客游谈之士,无敢尽忠于前者。(《战国策·赵二》)

“不得”后接动词,表“不能做……”。其动词既可为及物动词,后带宾语,如例(1)(3);又可为不及物动词,如例(2)。句法结构“不得+不及物动词”与词汇化前的“不得+已”句法结构一致,是“不得已”词汇化前的句法模型。

本文选取十三经以及《老子》《孙子》《国语》《墨子》《庄子》《荀子》《韩非子》《战国策》《吕氏春秋》共22部先秦文献作为语料,共搜得“不得已”用例42次。由于先秦时期“不得已”已经词汇化成功,所以在这42例中囊括了“不得已”词汇化前、词汇化过渡、词汇化后三种情况,以下将对这三种情况详细讨论。

(一)词汇化前的“不得+已”

词汇化前,“已”为实义动词,意为“停止”,“不得+已”表“不能够停止”,相关文献用例如:

(4)得已,则吾欲已;不得已,则吾欲以二子者之为之也。(《礼记·檀弓下》)

(5)其及赵氏,赵孟与焉。然不得已,若德,可以免。(《春秋左传·昭公传二十九年》)

“不得+已”作谓语,有明确的主语,但常被省略。根据语境,例(4)的主语为“陈子车的妻子和家宰”;例(5)的主语为“赵孟”,主语既是“不得+已”动作事件的发出者,即动作主体,也是事件的焦点中心。“不得+已”动作的发生往往有特定的原由,例(4)中的“不得已”由陈子车的妻子和家宰坚持让活人殉葬造成,例(5)中的“不得已”由赵孟迫于当时的压力造成。“不得+已”客观地描述事件不能够停止的情况,表示事件的延续,话语发生的时刻位于动作中途。因此,可将词汇化前的“不得+已”的概念图式表示为图1。

图1 词汇化前的“不得+已”的概念图式

(二)词汇化过渡中的“不得+已”

先秦时期,部分“不得+已”共现的文献用例往往有两可的理解。这是“不得已”词汇化过渡的体现。如:

(6)天下可令宾秦,则为劫于与国而不得已者。(《战国策·魏二》)

(7)且夫乘物以游心,托不得已以养中,至矣。(《庄子·人世间》)

(8)孰居无事推而行是,意者其有机缄而不得已邪?(《庄子·天运》)

(9)使者还反审之,复来求之,则不得已。(《吕氏春秋·贵生》)

以上文献用例中的“不得已”可理解为否定结构“不能够停止”,也可作整体理解为一个词,表“无可奈何,别无选择”。句法结构方面,“不得+已”可作定语,如例(6);可作谓语,如例(7)(8)(9);其后可接补语,如例(7)。“不得+已”的主语不仅限于人,还有事,如例(7)中的“托”。语义方面,客观描写事物不得不停止的运动状态,主观上加入了说话人“无奈、别无选择”的态度、语气,词汇化倾向明显。句法表现形式的多样化,语义色彩的增加,均使“不得+已”用法更灵活,推动了其词汇化的进程。

(三)词汇化后的“不得已”

同在先秦时期,“不得已”已经词汇化成功,不仅与前两种用法并存,而且较前两种用法用例偏多,这表明在该时期“不得已”的词汇化已较成熟。如:

(10)靖郭君至,因请相之;靖郭君辞,不得已而受。(《战国策·齐一》)

(11)今周最固得事足下,而以不得已之故来使,彼将礼陈其辞而缓其言,郑王必以齐王为不急,必不许也。(《战国策·韩二》)

(12)孟子对曰:“昔者大王居邠,狄人侵之,去之岐山之下居焉。非择而取之,不得已也。” (《孟子·梁惠王下》)

(13)无门无毒,一宅而寓于不得已,则几矣。(《庄子·人世间》)

(14)子贡曰:“必不得已而去,于斯二者何先?”(《论语·颜渊》)

据以上文献用例,词汇化后的“不得已”可作状语,如例(10),修饰动作行为“受”;可作定语,如例(11),修饰中心为“故”;可作谓语,如例(12)(14),描述事件“无可奈何”的状态,主语常为人;可作补语,如例(13),置于介词后,补充说明事件“无可奈何”的状态。“不得已”作为对事件的状态表述,存在一个主体归属,当作谓语时,其主体归属为其主语,如例(12)主体归属是“大王”,表“大王”之“不得已”;当其作定语、状语等其它句法成分时,其主体归属通常为其所在句的主语,如例(11)主体归属为“周”。

如前所述,词汇化前,“不得+已”动作的发生有特定的原由,即有“因”而“已”,“不得+已”指称事物发展的结果,“不得+已”为表义重心。词汇化后,随着语义的整体化和抽象化,“不得已”带上说话人主观上的感情色彩,指称事物发展的原因或状态,表义重心转移。如例(1)“不得已而受”表示“接受”的状态是“无可奈何”。因此,可将词汇化后的“不得已”的概念图式表示为图2:

图2 词汇化后的“不得已”的概念图式

“不得已”的词汇化具有自身的独特性,其中一个重要的表现是其发生的时间很早,在“不得+已”否定结构用法刚产生之际,其便已词汇化成功,且其用法大大多于词汇化前的用法。据语料统计,在先秦时期“不得已”出现的42次文献用例中,词汇化前的否定结构用例仅有10例,处于过渡阶段的有8例,其余24例均为词汇化成功后的“不得已”用法。这说明“不得已”的成词具有成熟稳定的基础,在语言使用中的认可度和辨识度高。

(四)“不得已”的后续发展

先秦词汇化成功的“不得已”,在后代语言发展中,其使用更趋成熟,本文以CCL语料库“古代汉语”部分为基准,对“不得已”在后代的历时发展情况进行了梳理。

秦和西汉时期,“不得已”的用法与先秦大致相同的同时,出现了进一步的发展。

一是“不得已”可作宾语,搜得一例:

(15)是以圣人当言而怀,发言而忧,如赴水火,履危临深,有不得已,当而后言。(《全汉文》

“不得已”做宾语,是其词汇化稳固的结果,表现了其作为一个词的整体化和一体化。

二是“不得已”可直接作状语,后无连词连接。用例较多,兹举一例:

(16)以为正月、五月子杀父与母,不得已举之,父母祸死,则信而谓之真矣。(《论衡·四讳篇》)

先秦时期,“不得已”作状语,其后通常有连词“而”等连接动词,如上面例(10)。秦汉时期,连词“而”等的省去,“不得已”直接修饰动词,亦说明“不得已”词汇化稳固程度的加深。

先秦时期“不得已”前可受副词修饰,但仅限于“必”,六朝至宋代,“不得已”前开始出现多种副词修饰。如:

(17)小人易检,君子难精,俱不得已,吏部宜重,贼曹宜轻也。(《通典·职官五》)

(18)仲尼删诗书正礼乐,皆不得已而为之,故述而不作。(唐佛经《禅源诠序》)

(19)改三字不若改两字,改两字不若且改一字,至于甚不得已乃始改,这意思终为害。《朱子语类》)

除此之外,“不得已”的用法在继承前代基础上基本无太大变化。

元明清时代,随着话本、小说的发展,语言的口语化程度越来越高,说话人的主观性更多地融入到语言中,“不得已”的语气义在该时期得到加强和突出,常与“只得”“只好”“方才”“乃”等共现。如:

(20)左右不得已,只得下楼,拥于吉至楼上。(《三国演义·第二十九回》)

(21)什古不得已,乃入宫焉。(《醒世恒言·金海陵纵欲亡身》 )

(22)征聘目下,不得已,方才出仕,这叫做强仕。(《东度记·第五十四回》)

(23)刘士英不得已,只好照老道的计而行,低言告诉林士佩先战蒋伯芳。(《三侠剑·第四回》)

“不得已”词汇化的句法模型是双重否定结构“不得+已”,双重否定表示肯定,故其最初成词时,是表达对事物的肯定和说话人“必须、一定”的态度。如例(10),“靖郭君辞,不得已而受”,客观陈述义“必须接受”大于语气义“无可奈何”。例(14)“不得已”前的“必”亦是一种强调“肯定”的印证。而上面(20)~(23)中,语气义大于客观陈述义,强调说话人“无可奈何、别无选择”的尴尬境地。如例(20)出于“不得已”的原由,才选择做出进一步举措“下楼”。

现代汉语里,“不得已”仍旧使用频繁。如:

(24)孙凤鸣在行刺前已服鸦片烟泡,在一定时间内毒性即发,在不得已的情况下,孙凤鸣才临时决定刺汪的。(《蒋氏家族全传》)

(25)虽然还不全公平合理,实在有不得已的苦衷,但相对于过去的乱收费来说,农民已比较满意。(《中国农民调查》)

现代汉语中“不得已”的使用更为明显地隐含说话人特定的言语意图,即希望得到听话人的理解和认可,如例(24)对于孙凤鸣刺汪,说话人想要强调孙的“无可奈何”并说明其刺杀行为一定程度上的可接受性。

二、“不得已”的词汇化机制

(一)语言主观性的推动

“主观性”是指语言的这样一种特性,说话人在说出一段话的同时表明自己对这段话的立场、态度和感情。语言的“主观性”推动语言的“主观化”,“主观化”是指语言为表现这种主观性而采用相应的结构形式或经历相应的演变过程[6]。“主观化”的体现是多方面的,如句法结构的语法演变、语义演变、语用演变、语法化、词汇化等。从本质上讲,词汇化属于一种语言演变现象,词汇化的成功与否很大程度上取决于听话人对说话人主观性的接收度和理解度。通常,说话人的主观性包括三个方面,说话人的视角、情感、认识。说话人的视角是说话人言语的出发点,基于其对客观事件客观真实的表述;说话人的情感是其在言语间蕴藏的主观感情;说话人的认识既是其对客观事件的理性认知,也是其企图同听话人达成的共鸣。

语言的主观性是“不得已”词汇化的动因之一。“不得已”是一个双重否定的句法结构,表达对客观事件的肯定,这是说话人的言语视角,如例(9)处于词汇化过渡中的“不得已”,客观上表述“使者”不能够停止的实际情况。说话人通过对这种实际情况的认识由表肯定的“不能够停止”衍生出别无选择、无可奈何的情感。“无奈”的情感在语义指向上偏消极,说明说话人认为“使者复来求之”的行为是被动、无奈的。这种认识最后传递给听话人,并被其接收,两者达成共鸣。语言主观性推动“不得已”词汇化主要体现在语义演变上。“不得已”由否定的短语结构“不得+已”词汇化成功后,语义由“不能够停止”转变为“无可奈何、不得不如此”。同时,Traugott 认为语义演变源于语用推理,说话人创新、利用一个会话隐含义,促使听话人把它推导出来。这个隐含义如果被听话人也接受利用,那么,如此反复,它就可能在社团中使用开来,甚至最终固定下来。与源义M1相比,新义M2增加了说话人的观点、态度等语用成分[7]。故,词汇化后的“不得已”,其在语义上的转变实际上是增加了说话人主观上对事件“无可奈何”的认识和偏消极的情感倾向。

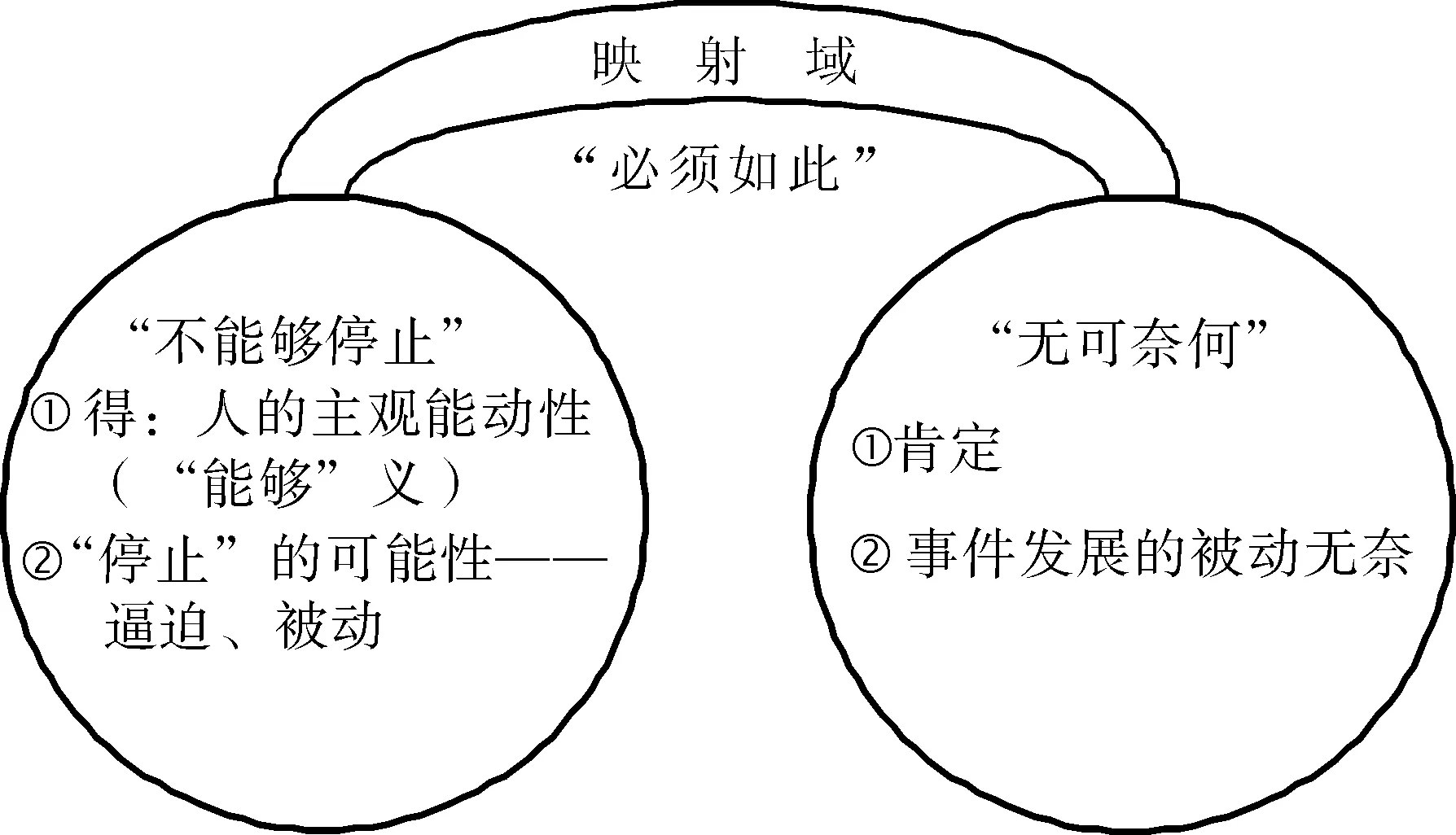

(二)概念隐喻的结果

概念隐喻是认知语言学最基础,也是最重要的内容之一,它是对人认知的一种阐释,具体反映了人的思维形态。作为一种认知工具,它也是一种对事物进行思维的方法。通常,在认知隐喻范畴中,存在两个概念域,一是源概念域,二是目标概念域。两个概念域之间由人类某种日常经验连接,隐喻的运作机制即两个概念域间的映射。映射亦是一个概念范畴,在语用学看来,其牢固程度取决于隐喻表达在言语社团中的规约化程度[8]。

具体到“不得已”的词汇化中,否定短语结构“不得+已”是源域,词汇化成功的“不得已”是目标域。如前所述,“不得已”词汇化的前提是“得”的语法化。“得”由实义动词“获得”虚化为助动词“能够”,在此过程中“得”的词义“能够”增强了人的主观能动性。“不得+已”即“不能够停止”,双重否定表肯定,描述人对客观事件的认识——现状必须持续下去,不能停止。同时,既然说话人在强调“不能停止”,说明客观现实存在“停止”的可能性,现状的“持续”带有一定的逼迫和被动。词汇化后的“不得已”词义为“无可奈何,别无选择”,从认知上可将该词义分为两个层面:一是肯定,对事件现状的肯定叙述;二是无奈,事件的发展的被动无奈。所以,可将两个概念域之间存在的概念隐喻表达为“必须如此”。在该隐喻的连接下,源域和目标域产生了映射,推动着词汇化的形成。先秦时期,“必须如此”的隐喻表达,已在社会言语团体中形成了较高的规约化——“必须如此”是一种出于被动的无可奈何的选择,这促进了“不得已”词汇化的巩固和成熟。

图3 “不得已”词汇化概念隐喻图示

三、余论

以上我们讨论了“不得已”的词汇化、历时发展情况及其词汇化机制。需要说明的一点是,尽管“不得已”在先秦时期便已成词,但否定短语结构的用法从先秦至清一直未消亡,具体文献用例如下:

(26)乃表,以为:“蔡仲虽发为鬼神所使;虽欲无发,势不得已,宜加宽宥。”(《搜神记·卷十五》

(27)驴年识得摩?事不得已,向汝与摩道,已是平欺汝了也。(《祖堂集》)

(28)国史不得已,而下取于家谱志状,文集记述,所谓礼失求诸野也。(《文史通义》)

例(26)“势不得已”表“势态没有停止”;例(27)“事不得已”表“事情没有停止”;例(28)“国史不得已”表“国家的历史不能够停止”。否定短语结构始终存在,并没有阻碍“不得已”词汇化的发展与成熟,这从侧面说明了“不得已”词汇化具有旺盛的生命力。另外,由于否定短语结构“不得+已”中“得”与“已”的单音性和文言性,在现代汉语中基本无使用,仅留存词汇化后的“不得已”用法。

[1]沈家煊.“语法化”研究综观[J].外语教学与研究,1994(4):21.

[2]董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].北京:商务印书馆,2011:23.

[3]王萍.现代汉语“X不得”与“不得X”研究[D].上海:上海师范大学,2013:43-45.

[4]申惠仁.现代汉语两种“不得”结构[J].现代语文,2010(1):44.

[5]李小军.语气词“已”、“而已”的形成、发展及有关问题[J].汉语史学报,2010(9):59.

[6]沈佳煊.语言的主观性和主观化[J].外语教学与研究,2001(4):268.

[7]贝罗贝,李明.语义演变理论与语义演变和句法演变研究[G]//沈阳,冯胜利.当代语言学理论和汉语研究.北京:商务印书馆,2007.

[8]弗里德里希·温格瑞尔,汉斯-尤格·施密特.认知语言学导论[M].彭利贞,许国萍,赵微,译.上海:复旦大学出版社,2009:134.

The Lexicalization of “Budeyi” and Its Diachronic Changes

CHEN Jia-jia

(School of Chinese Literature, Shaanxi Normal University, Xi’an 710119, China)

During the pre-Qin period, negative phrase structure “Bude+yi(不得+已)” meant to be unable to stop, and was lexicalized as a new word “Budeyi(不得已)”, meaning as “have to, have no choice”. Since then, the lexicalization of “Budeyi” has been consolidated and become mature. The main mechanisms of the lexicalizated “Budeyi” are linguistic subjectivity and conceptual metaphor.

Budeyi; lexicalization; linguistic subjectivity; conceptual metaphor

2016-04-13

陈佳佳(1991—),女,四川渠县人,硕士生,主要从事训诂学研究。

H131

A

1009-0312(2016)04-0042-05