秦封泥文字与《说文解字》所辑字形的对比研究

朱 晨

(安徽农业大学 人文社会科学学院,合肥 230036)

秦封泥文字与《说文解字》所辑字形的对比研究

朱晨

(安徽农业大学 人文社会科学学院,合肥230036)

秦封泥文字是“秦系文字”的重要分支,将其与《说文解字》所辑“小篆”“古文”“籀文”和“或体”进行对比分析,有助于我们进一步认识秦文字的特点及其在汉字发展史上的地位,进而了解《说文》“小篆”的来源,并确定“古文”和“籀文”的时代。

秦封泥;《说文解字》;对比研究

封泥是古代抑印于胶质粘土,用以封缄,作为目验玺印施用,以防奸宄私揭窃拆的遗迹[1],其最早的实物形式当属西周晚期的“兽虡”(鲁国的虞官之一,掌猎鸟兽之禁令)封泥[2]。据目前研究成果,封泥大致使用于西周晚期至汉魏时期,且以秦封泥居多。由于早期封泥资料发现较少,至1904年,吴式芬、陈介祺的《封泥考略》始收录“参川尉印”“赵郡左田”“怀令之印”“重泉丞印”等数枚秦封泥,其后逐渐引起学者关注并加以研究,从而奠定了秦封泥研究的坚实基础。随着考古工作的逐步开展,越来越多的封泥资料得以重见天日,渐次著录于《封泥汇编》、《古封泥集成》等专著,相关研究成果不断涌现,研究工作蔚然成风。尤其上世纪末,陕西西安北郊相家巷村发现了二千余枚秦封泥,并于1996年在西北大学召开了秦封泥研讨会,更加掀起了秦封泥的研究热潮,有关秦封泥文字释读、时代确认、出土地考证、历史制度考察等方面的研究得以全面开展,逐步走向深入。

根据相关研究成果,基本可以断定秦封泥是从战国时代的秦国一直沿用至一统天下的秦朝,无疑应属“秦系文字”的范畴。唐兰先生认为“秦系文字,大体是承两周”[3],裘锡圭先生认为“秦系文字指春秋战国时代秦国文字以及小篆”[4],黄德宽先生则明确指出:“秦系文字,包括战国时期的秦篆和秦始皇时经过整理的小篆,还应当包括秦隶或古隶”[5]。综合诸说,可以认定:秦封泥文字上承西周、春秋文字,下启汉代隶书,大致与《说文解字》(下简称《说文》)所著录的文字相始终,年代基本重合。有鉴于此,本文拟将秦封泥文字与《说文》所辑文字进行对比研究,以见其异同递嬗之迹。

1 与《说文》小篆的对比研究

本次共统计出秦封泥文字473个①统计秦封泥资料截至2012年底,其后发表的少数秦封泥未计入内。 (其中有7个字不见于《说文》)。由于残缺不全或磨灭漫漶而无法准确认定者有51个,其余在字形、结构等方面与《说文》小篆两相比较,基本相同的有208个,有所差异的有217个(由于一字异体或大同小异、既同且异等的复杂情况的存在,统计数据难免稍有出入)。

1.1与《说文》小篆相同者

秦封泥是秦印捺印在泥封上的,且官印居多,应为标准的秦篆形体,为《说文解字》小篆所从出。据统计,和《说文》小篆字形、结构等方面都基本相同的秦封泥文字共计208个,占统计总数的466的44.6%,据以认定小篆是由秦篆发展而来当无疑议。由于字数较多,本文不拟进行一一对比,仅从总体趋势的笔画化和定型化两个角度稍作探讨。

1.1.1笔画化

张桂光先生曾经在《汉字学简论》中谈及小篆的特点,其一即线条化,指小篆把以前“随体诘屈”的象形符号完全线条化了,变成全由圆转均衡、粗细如一的线条组成的文字符号[6]。而我们认为,小篆之前的象形符号也是由线条组成的,只不过这些线条还比较具象,曲折粗细,随物体的形象而“诘屈”,文字符号化的特性较弱,所以我们改称之为笔画化。笔画是文字构成的基本要素,笔画确定了,字形也就确定了。小篆确定了横平竖直曲的笔画,线条匀圆规整,既不同于甲骨文的瘦劲方折,也迥异于金文的厚重朴拙、简牍文字的飘逸洒脱,充分体现出了符号化的特点,下面试举数例②限于篇幅,所选秦封泥字形不再加上具体出处。,以窥一斑,见表1。

表1 笔画化举例

可以看出,小篆的笔画、线条与封泥文字如出一辙,圆转有致,工整端庄,一脉相承。

1.1.2定型化

定型化是指“小篆把每个字的写法和上下左右的位置固定下来,成为整齐划一的书体”,包括“偏旁形体的定型”、“偏旁构成的定型”以及“偏旁位置的定型”[6]179,这是对规范的小篆形体的总结。偏旁的定型使得文字的稳定性和规范性都得到了加强,在秦封泥文字中,我们也可以发现这一特点。

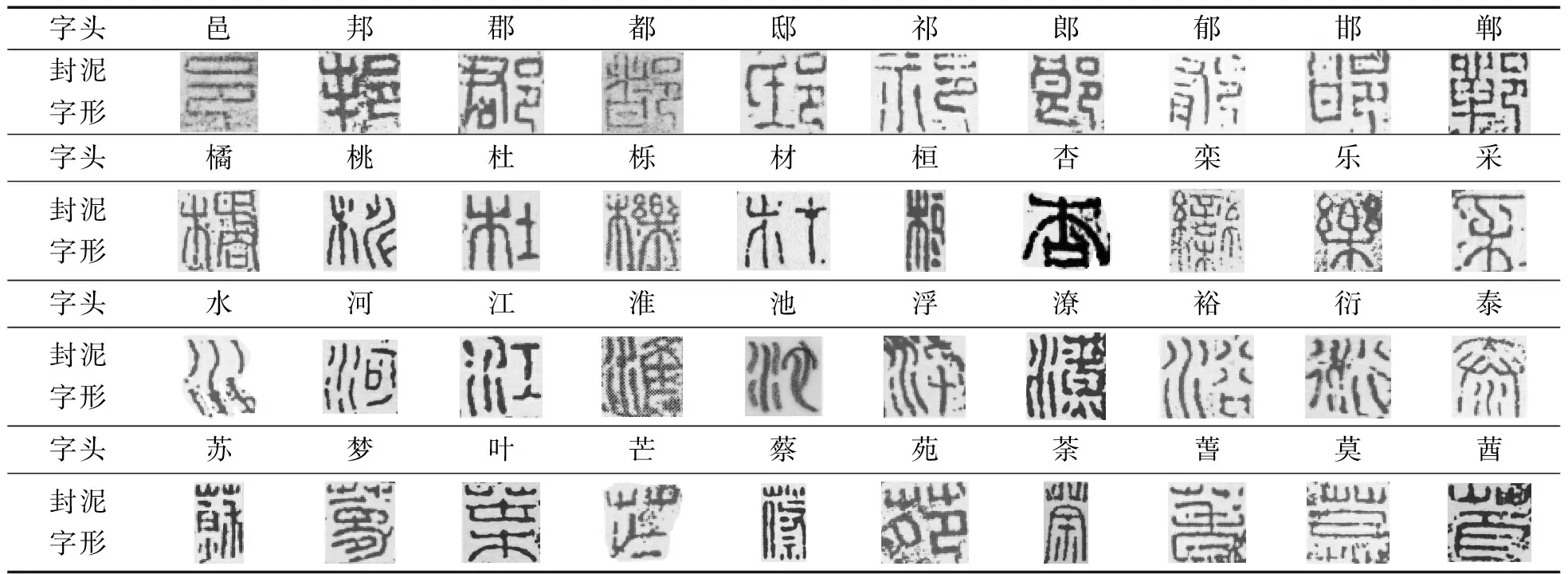

据不完全统计,秦封泥文字主要涉及的偏旁超过四十个③统计时,以某个偏旁的字至少有三个为计入标准。,其中使用最多的分别是“邑”“木”“水”“艸”,以这四个部件为偏旁的字加起来接近九十个,再加上“宀”“阜”和“人”旁的字,约有一百二十个之多,约占所有秦封泥用字的四分之一。这些偏旁之所以出现频率如此之高,是因为秦封泥的内容大多数涉及中央及地方职官,“邑”“木”“水”“艸”旁的字几乎都是地名,这从侧面反映了地名用字的特点。

仔细考察前文提及的四个偏旁的字形,偏旁的形体、构成和位置基本上都已经定型化了,见表2。

表2 定型化举例

表中可见,“邑”“木”“水”“艸”旁形体均相同,且位置都比较固定,在字中也均是义符。其中“木”旁位置虽然并不固定,但其与早期写法相比,均没有发生变化,仍可以将其看作是定型的。“水”旁与小篆区别不大,中间一笔弯曲,两边四个曲笔,并不相连,与“川”相区别。“艸”旁字中值得注意的是“莤”字,《说文》归入“酉”部:“礼祭,束茅,加于祼圭,而灌鬯酒,是为莤。象神歆之也。一曰莤,榼上塞也。从酉从艸。《春秋传》曰:尔贡包茅不入,王祭不共,无以莤酒。”作为会意字,其所从之“艸”的写法和位置与其他“艸”部字无异。

当然,秦封泥中的构字偏旁还有很多,其写法与位置也自有特别之处,但从大体上看,仍是体现了定型化的特点,这是毋庸置疑的。

1.2与《说文》小篆相异者

对与《说文》小篆不同的217字,我们可以从三个方面进行归纳,即构件不同、笔画不同、繁简不同。其中构件不同的字约有95个,笔画不同的字约有99个,繁简不同的字数量最少,约有25个。当然这些字形内部还可以再细分出不同的类别,下面将逐一进行分析。

1.2.1构件不同

所谓构件不同,是指构成字形的部件有差异,具体分为构件位置不同和构件替换两种。

1.2.1.1构件位置不同

前文已述,小篆字形是比较固定的,而封泥文字尚处于定型化的过程之中,构件位置往往不定,时有上下左右等的差异,见表3。

表3 构件位置不同举例

表中所举15例,在构件位置上即有所不同,其中“社”“舒”“秋”“猷”和“好”都是构件位置左右不同;“医”字由左右结构变成了上下结构;“辨”字则由上下结构变成了左中右结构。“蔡”字仍是上下结构,但所从“祭”的“示”旁位置发生了变化;同样,“盐”字所从的“卤”由中间位置移到了右上方;“墍”字但所从的“土”从中间变到了最左边;“临”字所从的三个“口”位置发生了明显变化。“春”字所从的“屯”的笔画拉长,使得“春”字的结构看起来似乎由上中下变成了上下结构;同理,“御”所从的“午”的笔画缩短,使得“御”字似乎由包围结构变成了左中右结构;“望”字由于“月”的形体缩小,看起来由左右结构变成了上下结构。“缦”字仍是左右结构,但所从的“曼”由包围结构变成了上中下结构。可见构件位置发生变化的情况较多,尤其是左右变化,这应该是由于小篆中偏旁位置较固定引起的。

1.2.1.2构件替换

所谓构件替换,是指构成文字的部件发生了变异,见表4。

表4 构件替换举例

续表4

从表中可见,文字构件的替换又可分为两种类型:一种是构成该文字的部件有所替换,如“皇”所从的“白”替换成了“自”,“公”和“私”所从的“○”替换成了“厶”,“呈”所从的“土”替换成了“壬”,“走”所从的“大”替换成了“夭”,“导”所从的“行”替换成了“辵”,“鼻”所从的“弗”替换成了“畀”,“雝”所从的“吕”替换成了“邑”,“旞”所从的“止”替换成了“辵”,“外”“宜”所从的“月”替换成了“夕”,“孙”“緜”所从的“糸”替换成了“系”等,这些替换大多是因为小篆的一些构件的写法定型化了,因此做了调整和更改。另一种是构字部件的笔画有所替换,此种情形尤为多见,如“博”“傅”“溥”所从的“田”的写法,“酉”和“医”“莤”“尊”所从的“酉”的写法,“桓”和“宣”所从的“亘”的中间部分的写法,“贺”和“募”所从的“力”的写法等等,这些差异是与小篆的定型相对而言的。

1.2.2笔画不同

从字形的角度来说,构件的变化是显而易见的,而笔画上的差异往往比较小。秦封泥文字与小篆对比,笔画不同的字约有99个,或者是曲笔变直、直笔变曲等的笔势变化,约有50个;或者是笔画上的由断而连、由连而断的分别,约有49个。

1.2.2.1笔势差异

其实此种笔势上的差异。往往与小篆的区别只是微殊,见表5:

表5 笔势差异举例

表中可见,有些字的笔势或则直笔变曲,如屯、蓍、荼、廷、干、句、乌、玄、舍、酂、邸、旱、人、代、河、婴、弋、阿、除诸字;或则曲笔变直,如芻、趋、邦、邹、騶、轵、九诸字;或则笔画拉长,如吏、蕃、春、者、雒、晦、帷、犬、狡、慎、淮、潘、浴、西、拔、当、降诸字;至于颖、家、马、骑、状、大、池诸字则是在笔画书写走势上略有不同。

1.2.2.2笔画的连断

封泥字形的断笔,在小篆则为连笔,见表6。

表6 笔画由断变连举例

续表6

封泥字形的连笔,在小篆则为断笔,见表7。

表7 笔画由连变断举例

表中可见,此种笔画上的连与断完全出于小篆优化字形的考虑,而封泥的字形就稍显随意粗放一些。

1.2.3繁简不同

所谓繁简不同,指的是小篆与秦封泥字形相比,在笔画或者构件上有增繁或省简的现象。在所统计的26个有繁简差异的字形中,只有一个“废”字的笔画有增有减。该字小篆作,秦封泥作(《秦封泥集》二·三·11·6 廢丘丞印)、(《秦封泥汇考》1293廢丘),所从的“广”在小篆中多出一个小小的竖笔,所从的“殳”的上部在小篆中多了一竖,而封泥中连接“殳”的上下部分的一短竖在小篆中则消失不存。

1.2.3.1繁化

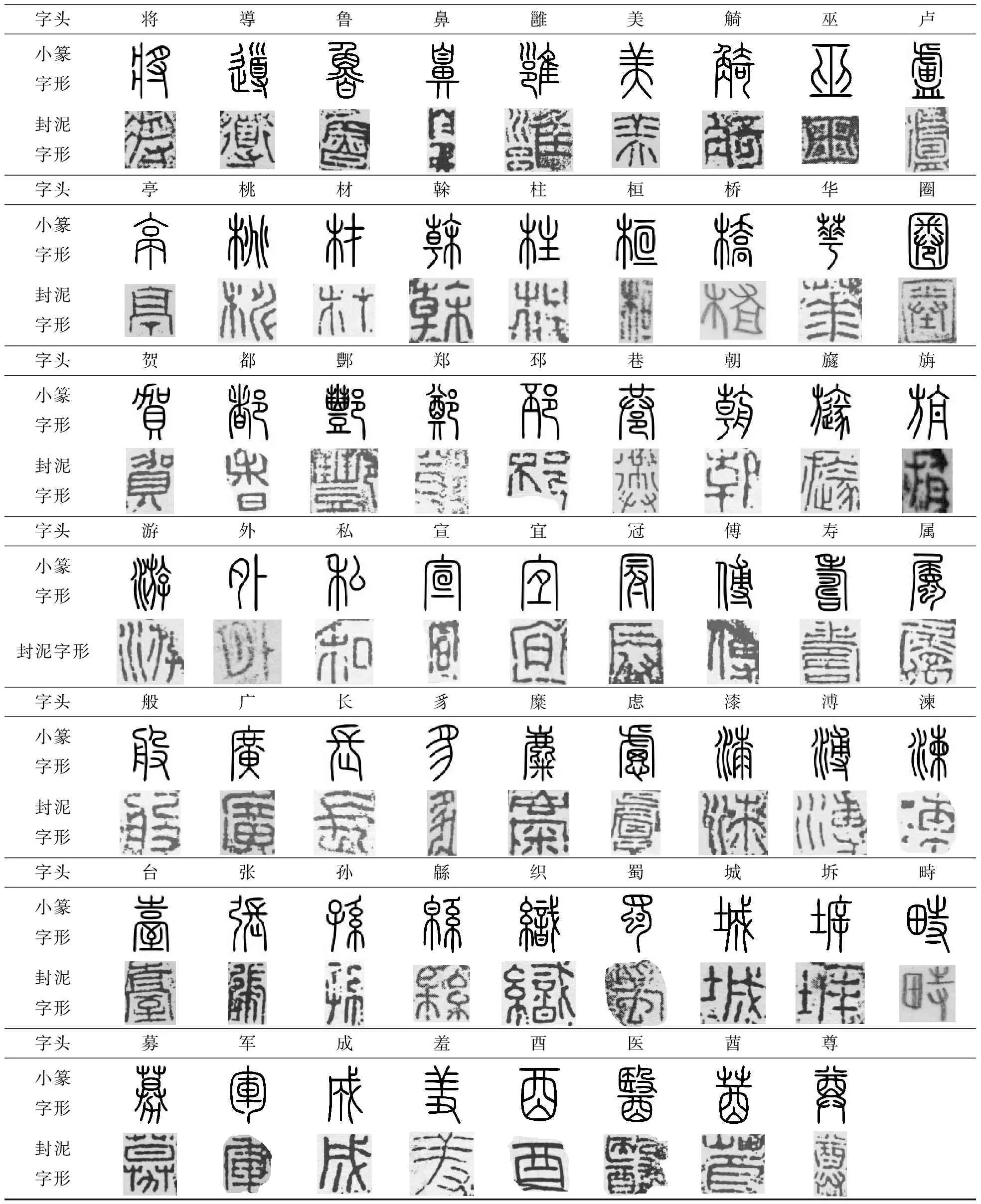

繁化是指小篆的字体是在秦封泥文字的基础上有所增繁而来的,见表8。

表8 繁化举例

续表8

表中共有19个字的字形发生了繁化,其中大部分增加了笔画,少数几个增加了构件。“蓝”“监”和“盐”字均是所从的“皿”旁发生了变化,小篆的“皿”字形多出了一短横;“宫”“吕”和“闾”则都是所从的“吕”字有些改变,在上下两“口”中间加了一短竖;“泉”和“原”均是所从的“泉”上多出一短竖;“白”字亦如此;“薋”是所从的“欠”的上部由两笔变成了三笔,多出来一撇;“德”字是在“心”上多出来一横;“买”字是所从的“网”多出了一个“×”;“端”字所从的“而”也是增加了一横;“传”字是在“寸”上多出了一横圆圈;“卫”和“新”在繁化上有相似之处,两字在封泥中的写法均使用了“借笔”,但是小篆的写法呈现出了所从的每个构件,未加省略;“寖”和“无”字都增加了构件,前者加了“又”旁,后者比较特别,增加了声符“亡”。由此可见,小篆字形是定型化了的。

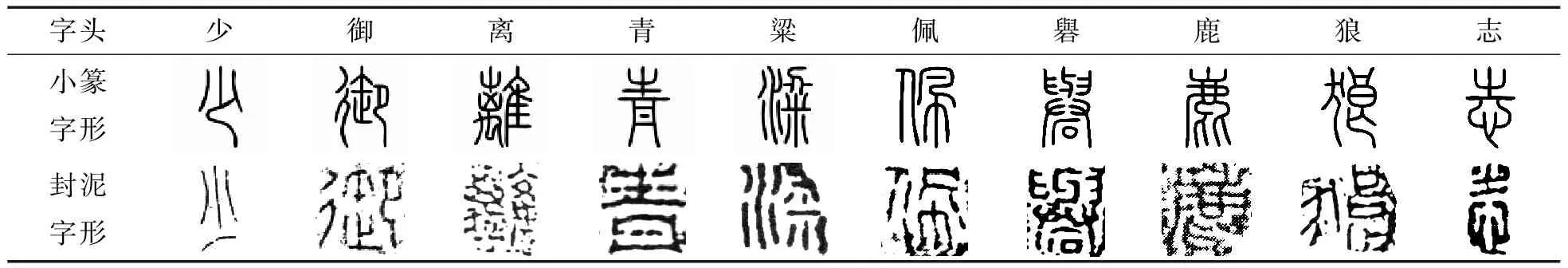

1.2.3.2简化

简化是指小篆的字体是在秦封泥文字的基础上有所省简而来的。见表9:

表9 简化举例

表中各字的小篆写法基本上都是省简了部分笔画,“画”字省略了“聿”下的一横和“乂”,“安”字省略了女旁的一个饰笔,“承”字省略了“丞”的下半部分,“奴”和“弩”字省略了所从“又”中的两个饰笔,“钟”字省略了“金”旁上面的一点,“陵”字省略了两小点饰笔。可见,小篆对封泥文字的省简情况并不突出,除了“画”字省略的较多外,其他字形仅仅是省略了一些饰笔,这可能跟小篆追求工整和定型有关。

根据对秦封泥文字与《说文》小篆的对比,我们可以看出,虽然小篆在很大程度上继承了秦篆的写法,在秦封泥中有差不多一半的字形被小篆直接继承,但是仍有超过一半的字形在构件和笔画上显示出了秦文字的风格,在字形繁简上展示了秦文字的特色(如“女”的写法)。这也让我们看到,文字是既有继承,也有发展的。

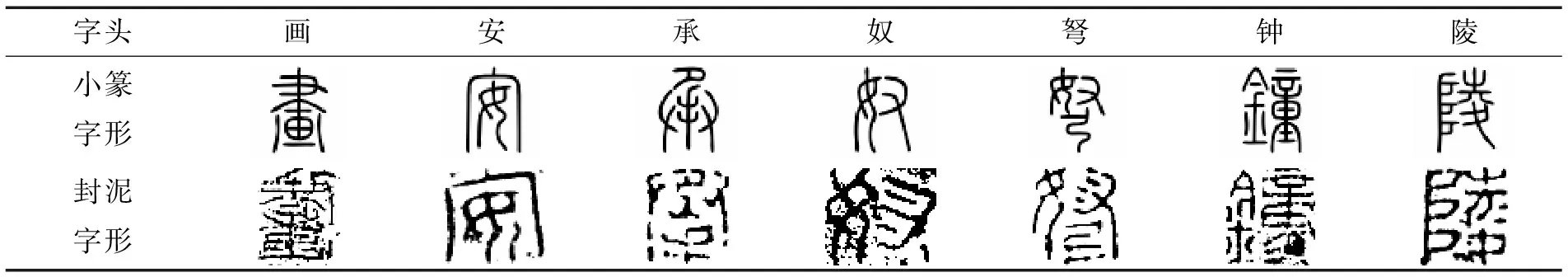

2 与《说文》古文、籀文、或体的对比研究

《说文》除了为我们保留了9 353个小篆形体之外,还辑录了一些汉代之前的“古文字”,也就是“古文”和“籀文”,此外还有一些当时许慎看到的异体字。这些留存下来的形体也可以与秦封泥文字进行对比。

2.1与《说文》古文形体的比较

“古文”即战国文字,秦封泥文字中有78个字头在《说文》中有古文,分别是:

上 帝 下 社 王 中 周 正 造 御 商 信 兵 共 反 叚 友 事 支 画 利 则 衡 其 典 工 巫 平 丰 虎 青 良 夏 南 邦 巷 游 霸 外 多 家 容 宜 惟 白 比 望 监 襄 般 厩 马 麗 赤 吴 慎 泰 州 原 云 西 间 奴 瑟 曲 终 风 恒 堂 坏 黄 金 铁 陈 四 成 寅 酉

但是没有一个字形与《说文》古文完全相同,只是“西”字(见于《秦封泥汇考》409)有一个形体与古文有相似之处,秦封泥作,《说文》古文作,从字形上看,两字下部基本相同,但上部仍然差异明显,所以我们暂且认为秦封泥文字中没有与《说文》古文相同的形体,这无疑为王国维“战国时秦用籀文六国用古文”说提供了有力的佐证。

2.2与《说文》籀文形体的比较

“籀文”是小篆的前身,即所谓“史籀大篆”。秦封泥文字中有24个字头在《说文》中有籀文,分别是:

中 归 商 童 兵 书 则 剑 其 廬 昌 秋 秦 弁 马 麗 西 虹 堂 玺 城 坏 车 四

其中有6个形体与秦封泥文字相同,分别是 “中”“兵”“秦”“玺”“其”“麗”,这些文字的写法与籀文基本或完全相同,见表10。

表10 与《说文》籀文比较举例

表中可见,秦封泥“中”字的中间竖笔上下端均有两横笔,方向一律向右,与《说文》籀文写法的一左一右有所不同而已。“兵”、“秦”、“玺”字的写法,封泥字形均与籀文完全一致。“其”字写法稍有不同,籀文上部“口”内是两个“×”形,封泥字形是一个“×”形,这种区别在古文字中比较常见,“其”字还有一个籀文形体作,上部也是只有一个“×”形,因此我们基本可以说“其”字字形与《说文》籀文相似。《说文》在“麗”字条下称古文作,篆文作,那么列在字头的应即籀文,封泥所用“麗”字,恰与此同。虽然只是极少的6个形体,却占了25%的比例,足以证明秦文字是由西周金文继承而来。

2.3与《说文》或体的比较

“或体”主要指的是篆文异体[5]23,与小篆应是同一个时代层次中的文字异构。秦封泥文字中有17个字头在《说文》中有或体,分别是:

达 粖 休 旞 旃 康 宛 羁 常 方 弁 淦 西 缓 铁 鐘 尊

其中有4个字的或体与秦封泥文字完全一致,分别是“粖”“康”“缓”“铁”,见表11。

表11 与《说文》或体比较举例

综观以上分析可以看出,秦封泥文字形体与《说文》“古文”基本没有联系,与《说文》“籀文”的关系较为密切,对《说文》篆文的影响较大,值得我们重视。

3 结 语

本文通过对秦封泥文字形体与《说文》所辑“小篆”的相同者、相异者的分析与研究,揭示出秦封泥形体既存在着工整规范、偏旁相对定型化等特点,同时又保留了古文字的遗风,在构件、笔画等方面呈现出自己独特的风格;而与“古文”、“籀文”、“或体”的对比分析,则让我们了解到秦封泥文字的来源与继承。总之,对秦封泥文字形体的分析和研究,一方面帮助我们更加确定秦封泥文字在在古文字发展史中的地位,一方面也让我们更清楚《说文》“小篆”的来源、以及《说文》“古文”和“籀文”的时代。

注释:

① 统计秦封泥资料截至2012年底,其后发表的少数秦封泥未计入内。

② 限于篇幅,所选秦封泥字形不再加上具体出处。

③ 统计时,以某个偏旁的字至少有三个为计入标准。

[1]周晓陆,路东之.秦封泥集[M].西安:三秦出版社,2000:7.

[2]马良民,张守林:山东泗水尹家城出土封泥考略[J].考古,1997(3):77-79.

[3]唐兰.古文字学导论[M].济南:齐鲁书社,1981.

[4]裘锡圭.文字学概要[M].北京:商务印书馆,1988:69.

[5]黄德宽,陈秉新.汉语文字学史[M].合肥:安徽教育出版社,2006:226.

[6]张桂光.汉字学简论[M].广州:广东高等教育出版社,2004:179-185.

[责任编辑:王玉宝]

A Comparative Study of Seal Characters of Qin and Scripts Compiled in Shuo Wen Jie Zi

ZHU Chen

(School of Humanity and Social Sciences,Anhui Agriculture University,Hefei 230036,China)

Seal characters of Qin are a very important branch of Qin characters.The comparison of seal characters of Qin with “calligraphy”,“ancient scripts”,“seal scripts” and “variant Chinese character forms” in Shuo Wen Jie Zi will help us to further recognize feature of Qin characters and its status in the history of Chinese characters so as to understand the origin of “calligraphy” and make sure of the era of “ancient scripts”,“seal scripts” in Shuo Wen Jie Zi.

seal of Qin; Shuo Wen Jie Zi; a comparative study

2016-03-10

2016-05-01

安徽农业大学稳定和引进人才科研资助项目。

朱晨(1981—),女,安徽芜湖人,安徽农业大学人文社会科学学院讲师,博士;研究方向:汉语言文字学。

H121

A

2096-2371(2016)03-0062-08