航天与航空

航天与航空

我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星

8月16日凌晨1时40分,我国“金牌火箭”长征二号丁在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将世界首颗量子科学实验卫星——“墨子号”送入高度约500km的太阳同步轨道,并搭载了1颗稀薄大气科学实验卫星和1颗西班牙小卫星。

量子科学实验卫星是我国空间科学先导专项首批科学实验卫星之一,主要目标是借助卫星平台,实

施星地高速量子密钥分发实验,并在此基础上开展广域量子密钥网络实验,以期在空间量子通信实用化方面取得重大突破;同时,在空间尺度进行量子纠缠分发和量子隐形传态实验,开展量子力学完备性检验的实验研究。其成功发射和在轨运行,将有助于我国在量子通信技术实用化整体水平上保持和扩大国际领先优势,实现国家信息安全和信息技术水平的跨越式提升,有望推动我国科学家在量子科学前沿领域取得重大突破,对于实现我国空间科学卫星系列可持续发展具有重大意义。

用于此次发射的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团公司上海航天技术研究院抓总研制的常温液体运载火箭。此次发射是长征二号丁运载火箭第29次飞行、长征系列运载火箭第234次飞行,也是我国今年第12次航天发射。 (W.HJ)

我国推力最大分段式固体火箭发动机成功试车

由中国航天科技集团公司航天动力技术研究院自主研制的我国直径最大、装药量最大、推力最大的固体火箭发动机——民用航天3m两分段大型固体火箭助推发动机地面热试车取得圆满成功,进一步验证了我国大型分段式固体火箭发动机设计方案的正确性及其关键技术的突破程度,标志着我国已经掌握了大型分段式固体火箭发动机关键技术,也表明我国新一代运载火箭固体助推技术再次实现跨越式发展,将更好地满足我国深空探测等重大航天任务的发展需求。

据悉,研究人员攻克了大直径固体发动机燃烧室分段对接技术等多项重大关键技术,以及40余项技术难点,采用并验证了10余项新工艺,建立了20余项新的测试与试验方法,形成了10多项技术专利。该发动机的研制成功,使我国大型固体发动机的自主创新能力和水平得到进一步提升:大尺寸复合材料核心构件研制和成型能力得到大幅提升,高精度设计仿真能力作用得到充分发挥,绿色环保绝热材料首次应用,新型高效绝热层成型与固化工艺获实质性突破,全部原材料、制造设备实现国产化。航天动力技术研究院后续将重点从复合材料、推进剂等成本占比高的方面入手,采用低成本设计方法和思路,简化工艺、提高效率,使固体发动机更加安全可靠、质优价廉、好用耐用。

未来,该发动机将应用于重型运载火箭固体助推器中,能够使近地轨道运载能力达到100t以上,进一步满足我国载人登月、深空探测的航天发展需求。(刊综)

俄罗斯联邦航天事务集团决定采用前苏联航天飞机所使用的火箭技术来改进现有火箭发动机,计划在今后5~7年间研制出近地轨道运载能力达160t的超重型运载火箭。届时,该型火箭将成为全球最大的运载火箭。

俄罗斯开始设计全球最大的超重型运载火箭

俄罗斯联邦航天事务集团是原俄罗斯联邦航天局于2015年改组后成立的集团公司,主要负责在航天领域推行改革措施,部署研发工作,安排国家采购。按照设想,俄罗斯未来首批超重型火箭的近地轨道运载能力将达120t,进一步增强推力后能够将160t的载荷发射至近地轨道,为月球探测提供相关技术储备。

据悉,该超重型运载火箭所使用的RD-171型火箭发动机由俄罗斯格鲁什科学生产公司制造,将借鉴1988年前苏联发射航天飞机时采用的“能源”运载火箭技术,当时这种火箭的近地轨道运载能力为100t。(新华)

“新舟”60遥感机尾段组件下架

中航飞机股份有限公司西安飞机分公司机身装配厂首架“新舟”60遥感机尾段组件成功下架,进入中机身总装阶段,标志着“新舟”60遥感机研制工作取得重大进展,确保了飞机交付节点。

“新舟”60遥感机是中航飞机西安飞机分公司与中国科学院合作,在“新舟”60平台上加装遥感测试任务系统的一型特种飞机,自2015年11月获得适航局方批准后开始研制,2016年5月12日在机身装配厂正式开铆,进入大部件装配阶段。进入大部件装配阶段后,该型飞机研制面临零件、工装、标准件配套不到位等困难。面对严峻的生产形势,研究人员认真分析当前任务形势、制定专项生产计划、合理调配人力资源,针对生产薄弱环节,提前制定相应解决方案和应急措施,切实保证生产任务节点,并降低了出现质量问题的风险。(W.HK)

航天科工集团PHM系统正式搭载C919

由中国航天科工集团公司第一研究院航天测控技术有限公司研制生产的具有自主知识产权的“故障预测与健康管理系统”(PHM系统)正式搭载我国首型大型客机C919。该系统的搭载标志着我国打破了美国波音公司、欧洲空中客车公司等国际航空巨头在相关领域的垄断。

据介绍,该PHM系统是大型客机确保安全性、提高经济性的重要保障,主要是对客机整体进行“望、闻、问、切”,对各个子系统进行实时数据收集处理、状态感知、监控和故障诊断,相当于为客机配备了一位“贴身医生”。通过实时监测和大数据应用,该PHM系统可预测飞机故障信息并采取相应的措施,减少飞机延误,缩短维修停场时间。同时,通过实时传输信息,其还可以预防客机失联悲剧的发生。(科报)

我国首个自主可控的卫星宽带全球服务网正式开通

随着用户船舶在鄂霍次克海顺利入网,鑫诺卫星通信有限公司北美2号主站暨北太平洋航线卫星通信服务正式开通,标志着我国首个自主可控的卫星宽带全球服务网正式组网成功,真正实现了“海星通,通全球”。自此,我国的船舶无论是航行到亚洲、欧洲、非洲、大洋洲,还是大西洋,都可以直接接入到“海星通”的宽带卫星通信服务网中,实现信息传输、视频监控、视频会议等多种应用。

“海星通”全球网的主控中心设在北京,对国内航运企业来说,可以真正安全、可靠地把总部的管理无缝延伸到全球大洋上的每艘船上。对于远洋船员来说,“海星通”全球网可提供性价比极高的个人通信服务,充分体现了卫星通信的人文关怀。(鑫诺)

俄罗斯电子公司为俄罗斯能源公司研制出一款自动化视频监测系统,可用于监测航天员的舱外太空活动。该系统将于2017年进行试验。

俄罗斯电子公司为舱外太空作业研制视频监测系统

该系统的设计考虑了俄罗斯航天员目前正在使用的“海鹰-MKS”密闭航天服的特性,可连续8h作业。其可视角度范围为:水平-57°±2.5°,垂直-47°±2.5°,对角-70°±2.5°。目前,该系统已通过基本测试,包括已通过俄罗斯能源公司的进料检查和试验台试验。其整体安装在头盔上,可生成数字化彩色视频信号;信号编码后,可通过无线电信道将信号传输至国际空间站俄罗斯服务舱,并最终传输至飞行控制中心。该系统可在密闭航天服与飞行控制中心天线之间、距离200m范围内进行视频信号的接收与传输,可支持2名宇航员在舱外太空环境中联合开展作业,保障其向飞行控制中心传输完整画面。在光线较暗时,该系统还可提供自动补光功能。为降低系统能耗,该系统还采用了保温隔绝外壳。(潘蕊)

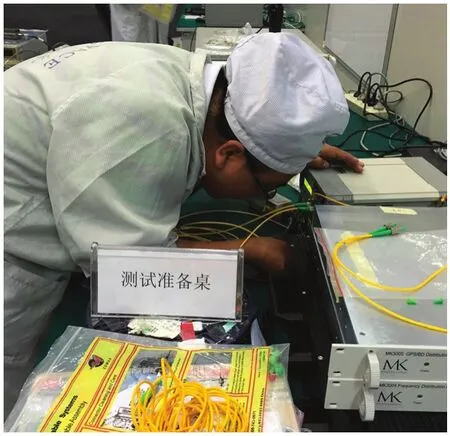

航天科工集团研制高精度信号无损传输装置

中国航天科工集团公司所属北京无线电计量测试研究所研制的高精度光纤频率传递装置在北斗导航二号二期卫星专项试验中,为远距离信号的高性能无损传输“穿针引线”,助力试验取得了圆满成功。

此次卫星专项试验在国内是首次,其测试结果对于提高正在全球组网的北斗导航卫星定位精度意义重大。该高精度光纤频率传递装置是整个试验光纤传输系统的关键部分,决定着传输系统的整体性能,而传输系统性能的好坏直接关系着整个试验的成败,决定了测试结果的可信度和试验结论的准确性。试验结果表明,该装置性能稳定。

该装置是北京无线电计量测试研究所“十二五”时期计量科研课题的转化成果。今后,该研究所将继续深入开展基础技术研究,进一步加快科研成果转化速度,提升自主创新能力。(新华)

长征四号丙运载火箭成功发射高分三号卫星

8月10日6时55分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射高分三号卫星,标志着我国高分辨率对地观测专项工程建设取得了新的重大成果。

据悉,高分三号卫星由中国航天科技集团公司中国空间技术研究院抓总研制,是我国首颗分辨率达到1m的C频段多极化合成孔径雷达(SAR)卫星,将显著提升我国对地遥感观测能力。其在系统设计上进行了全面优化,具有高分辨率、大成像幅宽、多成像模式、长运行寿命等特点,主要技术指标达到或超过国际同类卫星水平。其具备12种成像模式,涵盖传统的条带成像模式和扫描成像模式,以及面向海洋应用的波成像模式和全球观测成像模式,是世界上成像模式最多的SAR卫星,卫星成像幅宽大,与高空间分辨率优势相结合,既能实现大范围普查,也能详查特定区域,可满足不同用户对不同目标成像的需求。此外,其还是我国首颗设计使用寿命达8年的低轨遥感卫星,可为用户提供长时间稳定的数据支撑服务,卫星系统效能大幅提升。

高分三号卫星可全天候、全天时监视监测全球海洋和陆地资源,可为用户提供高质量和高精度的稳定观测数据,有力地支撑海洋权益维护、灾害风险预警预报、水资源评价与管理、灾害天气和气候变化预测预报等应用,对于我国海洋强国、“一带一路”建设具有重大意义。(姚天宇)

由中国航天科技集团公司航天推进技术研究院自主研制的重型运载火箭500t级液氧煤油发动机首次燃气发生器—涡轮泵联动试验取得圆满成功,标志着该型发动机关键技术攻关取得首个里程碑式胜利,为后续圆满完成相关阶段研制任务奠定了基础。

航天科技集团500t级液氧煤油发动机联试获成功

500t级液氧煤油发动机是我国可预见未来研制的最大推力液体火箭发动机,将用于深空探测、超大型空间设施建设等重大航天活动,其推力、比冲和推重比均达到世界先进水平,代表着未来航天主动力的发展方向。此外,该型发动机是我国首台全面采用数字化技术研制的大推力火箭发动机,采用了分级起动、泵后摇摆、机电一体化调节等多项先进技术,以及10余项简捷的使用维护技术,其性能、可靠性、使用维护性均实现了大幅提升。

燃气发生器—涡轮泵联试是继数值仿真、冷态试验验证取得阶段性成果后,对500t级液氧煤油发动机关键技术成果进行的系统级综合热试考核。试验装置包含500t级液氧煤油发动机除推力室之外的主要组件产品,此次联试的成功标志着发动机总体、大功率涡轮泵、大流量燃气发生器、高压大流量低温阀门、高精度流量调节器,以及新材料、新工艺和试验等关键技术通过了初步考核。此次联试是我国航天液体动力体系持续发展的重要标志,将推动我国航天主动力技术达到世界先进水平。(张平)