再建课程 又见彩陶

——基于“三棱锥”模式的美术核心素养的提升策略

图、文 /张晓蓉 朱国华

再建课程 又见彩陶

——基于“三棱锥”模式的美术核心素养的提升策略

图、文 /张晓蓉 朱国华

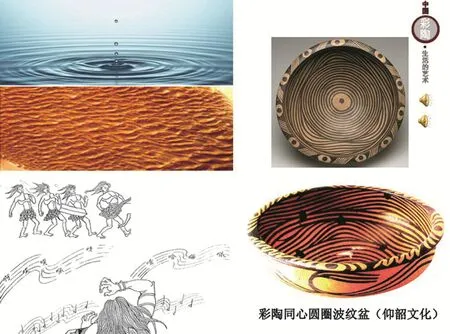

原“听纹”绘画尝试后,学生欣赏彩陶的生活与艺术

现“听纹”绘画尝试后,学生欣赏彩陶的生活与艺术

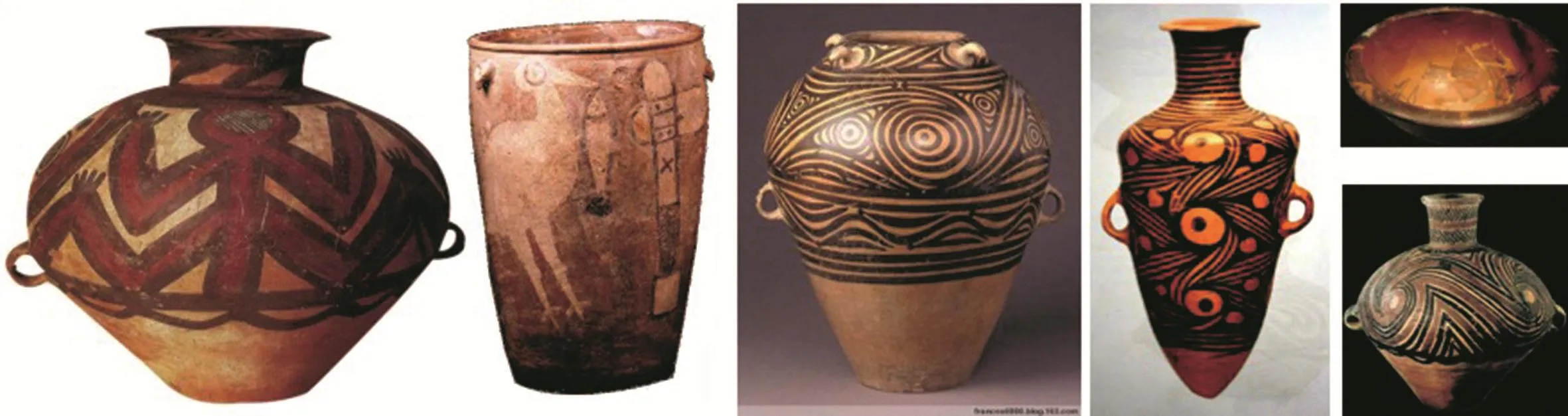

图像解构彩陶的结构与艺术表现

一、教学片断的比较研究:

2015年8月《少儿美术》杂志曾发表“‘朱·红色’杭州现代美术教育研究名师工作室”的教学案例《中国彩陶》,时隔一年,我又在朱国华老师的指导下重上这一课。再建课程,又见彩陶,此时再建的意义在于推翻后的重构,重构的思路与方向是教师对教学理解的提升与深入,是对主体学生的尊重,是对核心素养培养理念的再落地。现将两次教学改动较大的两处以比较的方式进行对比反思与分析,以诠释再建的意义与思考。

“解构认知,体会彩陶特色”教学环节的比较:

原“听纹”片段的教学设计:

1.听声音,用简洁的纹样描绘听到的声音并展示作品;

2.出示水纹图片,感受纹样源自生活的艺术特点。

现“听纹”片段的教学设计二:

(纹样的解读与认知成为学科要素的抓手)

1.听声音,用简洁的纹样描绘听到的声音并展示作品;

2.解构认知《彩陶漩涡纹双耳罐》,认识纹样点线组合、直曲变化、粗细搭配等美术语言,体会节奏与韵律美;

3.快速欣赏《彩陶同心圆圈波纹盆》及其他彩陶纹样(单独纹样、动物纹样等),拓宽学生思路,感受纹样源于生活的丰富与生动;

4.赏彩陶的历史发展视频:教学过程由具体走向意象,由细腻、充实、紧凑的教学节奏走向教学的开阔与留白,走向一份学生自主内化的时间与空间。

“合作体验,深入探究彩陶”教学环节的比较:

原“赏图探究造型、纹样”片段的教学设计:

设置向外国人介绍彩陶的情境,小组两人合作,选取一件彩陶器物,根据自己所学所思所想向外国人介绍中国彩陶。

现“赏图探究造型、纹样”片段的教学设计:

1.小组一:设置考古情境,5人合作,尝试将彩陶碎片还原器型。

2.小组二:根据器型的局部,猜想并描绘表现损毁部分可能有的花纹是怎么样的?

3.集体汇报成果,交流提高。

思辨:

比对中我们清晰地看到教学中两处较为明显的整改。一是纹样解读环节。如果说原设计在整体教学环节中是与“问色”“看图”同节奏的大体感悟,那么现教学的“四步走”——听画、动图解构《彩陶漩涡纹双耳罐》、快速赏析水纹盆、其他纹样陶器是为美术欣赏课寻到学科要素的有力抓手,是由解构到重构、个体到现象、生活到艺术的统整与牵引,是孩子建构彩陶认知结构的“承重墙”。纹样的探究由声音带入,以自己的生活经验常识猜想古人纹样的来源与思考,以一个点的深入激起纹样的认知高度。起伏的教学节奏在教师“表现的是什么纹样?可以感觉到这是怎样的水纹?他是如何表现强而有力的水纹?”的追问中,引领孩子从美术的学科要素逐渐走向“思考作品创作的过程”,以此形成并建立孩子自身美术学习的方法、能力和思维,思维的建构是自主且个性化的。因此,在紧凑的教学环节中,赏析仰韶历史视频,既是细腻后的宏观、近看后的远观,更是基于孩子认知发展规律的适时教学留白,学生自主内化的时间与空间。

二是活动环节。由“看图向国际友人介绍中国彩陶”更改为“考古现场还原器型和纹样”的教学情境。某听课教师点评:“在这节课中(现教学设计),可以说一波又一波地将学生与课堂推向学习的高潮。”原教学设计的学习情境是为课堂小结升华的实战积淀,犹如浪潮的基底。目的旨在通过“介绍”巩固学生欣赏彩陶的方法,辅助学生形成系统的认知体系和个性的审美格局,协助教师观察前期课堂解构教学环节的教学成效,有助于反思并调整教学策略。现“考古”环节虽与原设计有异曲同工之处,但纵观整节课,这必是本节课最澎湃的一浪。

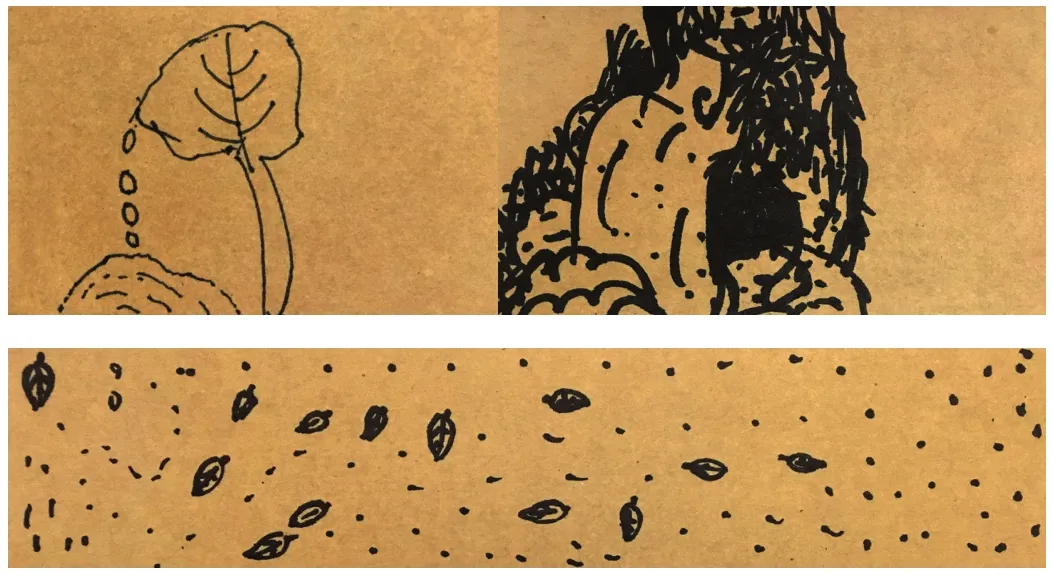

现教学设计中学生的尝试与体验活动

在教学一线,引导学生掌握欣赏的方法而不是知识的简单给予;注重个体独立、创新意识的人文唤醒而不是抽象的真善美灌输和大众意志的强加。这需要我们思考两点:一是选择有利于提高核心素养和获取知识提升的学习策略;二是将知识与技能放在情境中解决问题。在比对教学中,我们深刻地感受到良好的学习策略如何更好地激励学生发展自身的学习力;适时的情境设计如何深入地激发孩子学习的生动性和艺术学习的纯粹性;适时的人文关怀如何播撒美育的大爱大美。在一次次推翻课程的过程中,笔者逐步形成理性的教学研究假设及思考。

二、研究假设及概念提出

(1)研究假设

美术核心素养的达成建立在掌握美术学科要素的基础之上。但以往的教学是从知识、技能直接进入所谓的“美术素养”达成,缺少一种情感的介入,获得的所谓价值概念也是空洞的说教,并没有真正发自学生内心。而笔者所理解的知识、技能是浸润在教师、课堂、教学内容三者构成的情景场中,知识、技能的掌握不再是简单的说教与灌输,而是一种在自我经验、情感驱使下自我的欣赏、评价方法的习得和审美思维、态度的建构。

三棱锥教学模式的结构分析图

(2)“三棱锥”教学模式

看图1的底部,开课伊始,执教者对于教学参与者的理解包括:教学的动态主体之“学生”,负责建构新知、课程生发、成就生命课堂的主宰;教学的场域及空间之“课堂”:教学环节设计的虚实、留白等负责教学节奏的把控;教学场域显性链接之“教学内容”:是视觉图像的主体,学生内化知识、情感的媒介;最后是隐性链接之“教师”:课堂的聆听者和观察者,给予学生生发的捕手,基于课堂推进的推手。

由四个组成部分建立教学场域,推进三个支架点,实现“动态”学生的发展(中心红线主轴也是我们教学主体)——学生在美术学习中将知识技能转化为学科素养的终极教学目标:建立三棱锥教学结构。

根据教学时间的推进,将教学环节分为四段,分别是初始阶段、建立新知、升华阶段、内化阶段。

三、案例剖析

(一)初始遇旧知

唤醒学生旧知经验,运用其已有的知识储备、学科知识,以及孩子天生的聪明,认识教学内容,为稳固搭建学生新知识体系埋下伏笔,同时让教学的主体主动推进课堂教学的进程。

按照人类认知发展规律,视觉图像的解读一般都从“感知、理解、创造”三个维度进行,这也是本节课实施教学手段的主要依据。教学中我们运用学生已有的生活经验,用“喝水烧饭的工具等”话题引出七千年前的人的日用器,从生活出发,拉近彩陶与学生的距离感,再用学生已有的学科知识,通过看图,提问:“你看到的是怎样的一个陶器?”有的学生说:“有花纹的陶器。”有的说:“形状都不一样的陶器。”有的说:“有颜色的。”以此提炼出“材质、色彩、纹样、造型”等学科要素,初步了解彩陶的视觉要素。

教师用“喝水烧饭的工具等”话题引出七千年前人类的日用器——彩陶

接着通过教师根据学生牵引的知识线提炼总结并引出课题《中国彩陶》,明确本节课的学习目的,从而激发学生的学习兴趣和热情。

初始阶段的教学宗旨就是利用学生已有经验知识,对所学内容有初步了解即可。我们常常在欣赏的过程中以“远观”的方式进入,这同样适合课堂节奏的编排,在大感觉中慢慢走进,对整个教学而言,它明确了教学内容、教学目的以及教学的核心思想。

教师采用“问色、看图、听纹”以及合作探究四个环节,以从结构到重构的方式进行对彩陶艺术特色的解读和认知。

(二)新知需解构

建立新知是整个教学环节中的重点,是学生编制知识目录——从局部到整体,从旧知到新知建构的主要学习环节,是学生获取新知、习得学习方法和形成思维方式的关键阶段。这就要求教师在设计教学环节时应更加注重学生的参与性、体验性和探究性。体验和探究本身就是动词,那么活动较强的教学设计则能更好地体现和落实“体验、探究”。我们采用“问色、看图、听纹”以及合作探究四个环节,以从结构到重构的方式进行对彩陶艺术特色的解读和认知。

前三个环节是对彩陶艺术特色的解构认知环节,看似是学科要素的解读,但渗透着学习方法、思维方式和建构新知识体系的隐线。合作探究环节则是针对解构认知环节进行综合探究,针对不同个体的认知能力和特点进行重构。重构的过程是学生建立知识体系、习得学习方法和形成思维方式的重要环节,是知识技能内化为美术素养的关键环节。

“问、看、听、探”是四种不同维度的体验方式,是唯有学生主动参与、生成才能推进课堂、感受彩陶艺术特色的学习方法。而“色、图、纹、型”则是继第一环节的初步了解之后的深度认知,是知识技能转化为美术素养的学科要素。

“问色”环节在孩子快速发现“有红色、黑色、褐色”之后对比“古人的彩色和我们的彩色有什么不同”,在对比学习中“五颜六色“(我们的彩色)与简单、朴素、古拙(古人的色彩)的色彩精髓在孩子稚嫩的声音中得到解读。

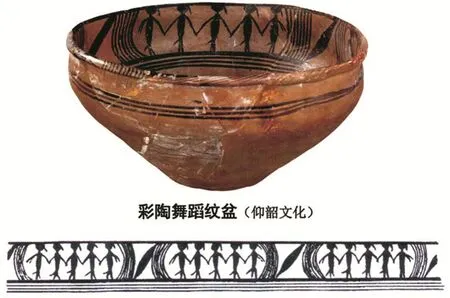

图纹是彩陶最大的艺术特色,用“看到什么图案”“这样的图案有什么特点”“他们可能是怎么跳舞的?他们为何而舞?”追问之后,再用一起手拉手跳舞并拍打节奏的体验方式认识《彩陶舞蹈纹盆》,感受重复排列的纹样中古人欢快、团结的生活方式。“听纹”则是听雨滴和大浪拍打的声音从而进行绘画表现,然后带着自己的学习与生活经验再看《彩陶漩涡纹双耳罐》,或是共鸣,或是猜想,让“看与思”有了来源与依据:切身地体会纹样源自生活所见所闻的艺术特色,视觉图像的解读最终从感知达成创造,从现象回归本质。

学生听雨滴和大浪拍打的声音,进行联想的纹样表现。

教师用引导学生一起手拉手跳舞,并拍打节奏的体验方式认识《彩陶舞蹈纹盆》,感受重复排列的纹样中古人欢快、团结的生活方式。

(三)升华与重构

尹少淳老师指出:知识技能转化为素养能力的有效方式是“进入问题情境,解决问题”,合作探究环节的目的旨在于此。“考古并尝试还原器型,根据器型的局部,猜想并描绘表现损毁部分可能有的花纹是怎么样的”情境设计是学生根据自己的认知规律和特点对上一环节所学知识的重组,学习方法的运用,并逐步形成独立的思维方式和审美素养。

(四)内化漫积淀

一节课的诠释绝不仅仅是课堂的40分钟,在每一个生命个体的成长历程中,他的生活经验、之后的学习生涯等等都将成为个体自我实现的重要阶段。课堂的40分钟是培养孩子将知识技能转化为素养能力的一个引子,40分钟,我们最大化地实现教学的升华阶段,谁都不能保证人人都能登上三棱锥的顶峰,内化阶段是40分钟外的课堂,是每一个个体的生命课堂。我们一线教师能做的,就是努力投射一道理想的教育之光,引领这些鲜活、个性、等待完满的小生命走向美的历程。

四、研究与思考

虽然新课程标准中欣赏评述课针对不同学段有不同的指导建议,但小学的三个学段中,都涉及“乐于并积极参与欣赏教学活动”,因此,培养学生美术欣赏评述课的学习“兴趣”才能谈及长远的“审美情趣”。而尹老师曾说:“激发学生内在的学习兴趣,根据学生学习的兴趣和生活知识及学科知识的双重逻辑选择和组织教学内容。”所以,教学内容的选取、提炼与教学对象之间应该找到一个能产生共鸣的契合点。同样以多样性的教学策略更是实现学生参与教学主动性、生成性和可持续发展的有效途径。正如文章开头所说的,教师在教学中是一根隐线,是捕捉课堂掠影的捕手,是建立教学框架的建构者,是时而牵引、时而倾听、时而旁观、游刃于场域之间的观者。而只有这样,学生才能在场域中在一种动态的情境中推进课堂和建立自身的学习体系。

只有我们尊重课堂,尊重教学内容,结合教师自身的美术素养,在足够尊重学生个体发展的背景下,推动理想的美术教育的美好愿景才会成为现实。

参考资料:

[1]尹少淳•《美术教育学新编》•高等教育出版社,2009

[2]尹少淳•《当代美术教育研究》•首都师范大学出版社,2013

[3]李力加《走向多元的美术教学》•湖南美术出版社,2009

[4]杨景芝•《美术教育与人的发展——儿童美术教学法研究》•人民美术出版社,2012

[5]范景中 杨思梁《贡布里希文集·图像与眼睛》•广西美术出版社,2013