鼓出士气舞出精彩

汇编|多拉

鼓出士气舞出精彩

汇编|多拉

鼓舞——是边击鼓边舞的一种民间舞蹈形式。鼓为木制,以牛革蒙于两端,置于架上敲击。“鼓舞”有悠久的历史渊源。历史上有关鼓舞的文字记载,较早的可见于唐代。鼓舞的表演形式,丰富多样,根据跳舞的人数可以分为单人、双人、群体鼓舞三类;还可以根据鼓舞的表演形式分为猴儿鼓、对跳鼓、四面鼓、团圆鼓鼓舞等四类,花样繁多的表演形式,应对着不同的节庆氛围,精彩纷呈。

平定武迓鼓

批准时间:2008年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅲ-42

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:山西省平定县

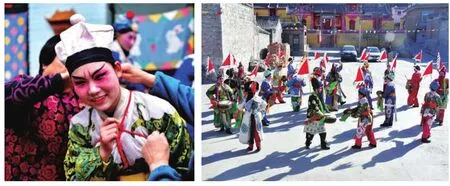

平定武迓鼓是流传于山西省的汉族民俗舞蹈。平定武迓鼓是由多人演奏成套锣鼓乐曲、进行舞蹈和摆阵表演,并表现剧目故事的汉族民间表演形式,因其表演起来具有汉族民间武社火风格,故名“武迓鼓”。迓鼓,曾有“讶鼓”、“衙鼓”、“研鼓”、“逐鼓”四种称谓。迓鼓产生于北宋神宗熙宁六年。经过几百年的演变,清代平定州已有文、武、丑三种迓鼓。

作为一种汉族民间艺术,武迓鼓在隆重的祀神迎驾活动中是作为“旗伞鼓炮”中的“鼓”出现的,其中“烧纸阵”是武迓鼓迎驾时固定使用的队形。是时,和尚们颂经做道场,乡绅们在神前烧纸焚香,武迓鼓在神前表演“烧纸阵”……从这个阵法中,我们依稀可以寻到武迓鼓凭借迎神赛社、庙会而发展的轨迹。以摆阵为主的武迓鼓,有成套锣鼓与之配合,由21人表演,通过运用象征的手法来表现战争生活的舞蹈,21个演员每人操一件打击乐器(扁鼓、音锣、小镲、铙、云锣等6种共21件)表演行军破阵的场面。行进表演的时候,纵列两行,“帅”走在队伍中间;场地表演的时候,“帅”立于中央,操鼓指挥,诸“将”变换着各种阵法。

武迓鼓的表演包括“耍回”和“走阵”两部分,用象征手法表现行军破阵的场面。“耍回”以“内外圆场”为基础,表现武士与敌人短兵相接、激烈厮杀的战斗场面,其套路名目为“狗相咬”、“头回”等15个。“走阵”阵法名目有“剪股阵”、“四人阵”等,通过不同阵法变换,象征性地表现攻城掠地的过程。演员身着古代武社火服饰,背插单靠旗,胸挽八宝绳花,每有女角,正额及两颊各画一朵梅花图案,头饰及脸谱与戏曲略同。

武迓鼓由男性表演,演员的装扮与戏曲装扮颇为相似,如“孤、净、武生、小旦、丑”。武迓鼓的节目主要有《朱全上梁山》《赵匡胤下河东》等。

柳林花鼓

批准时间:2008年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅲ-42

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:山东省冠县

柳林花鼓是一种山东省的汉族舞蹈艺术。大约起源于清朝初年,距今已有五百多年的历史,主要流传于冠县柳林镇一带。

柳林花鼓为娱神的表演活动,活动地点是每年四月临清的碧霞宫庙会。这个庙会是临清周边数百里规模最大的庙会,每年自农历三月三十日开始,到四月底结束。庙会头一天,临近九座大庙的舞队抬着本庙的神像同时出动,举行“接驾”仪式,然后进行游街表演,称之为“泰山奶奶出行”;自四月初三连续表演三昼夜,谓之“奶奶进驾”;最后一天的表演则叫做“送驾”。在这一连串的表演中,既为感谢神灵,又为祈求丰年。表演时,舞队前有“插路灯”,后有本庙供奉的神像,而后跟随舞队。舞队的“头行”是“扛箱子”,抬着“奶奶”的“嫁妆”,“二行”是“架鼓队”,“三行”便是柳林花鼓,随后才是高跷、龙灯、狮子、花船、渔家乐等各种民间舞蹈。

柳林花鼓所演绎的故事取材于《水浒》,讲的是河北大名府卢俊义为奸人所害即将问斩,宋江、吴用等梁山好汉化妆成花鼓艺人混进大名府,劫法场救下卢俊义。百姓将这一故事与本地流传的鼓子秧歌结合,变成固定的表现形式延续下来,最终发展成这种独特的汉族民间舞蹈。柳林花鼓原来有两部分,第一部分表现梁山好汉化妆进城、一路上边歌边舞的情形;第二部分表现劫法场大闹大名府,救出卢俊义的战斗场面。保留下来的仅是第一部分 。

柳林花鼓的鼓最具特色,鼓带特别长,舞者挂于右肩,鼓则垂在左膝下,无论舞者如何翻、跳、打、扑、转,鼓总是紧贴于小腿部,而舞者就在这些剧烈的动作中有节奏地击鼓,堪称绝技。柳林花鼓的舞蹈动作带有很浓的武术风格,整个表演由“武场”的舞蹈和“文场”的演唱组成,称为“文武秧歌”。武场只舞不唱,文场只唱不舞。

花钹大鼓

批准时间:2008年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅲ-42

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:北京市昌平区

花钹大鼓是一种以鼓钹为道具和伴奏乐器的传统民间舞蹈。花钹大鼓主要分布在北京市宣武、丰台、海淀、朝阳、昌平、大兴等区县,有称其为“花钹挎鼓”“钹子会”的,也有叫“花钹子”“锅子会”的。但无论是分布的地区不同,还是叫法不同,在成人击鼓儿童舞钹上、在以鼓钹声为舞蹈伴奏音乐上、及演奏者同时也是表演者这三点上是如出一辙的。正是这种独特的表演结构,而产生了“花钹大鼓”声情并茂的传统艺术风格和浓郁地方特色。

“花钹大鼓”的特色,一是鼓、钹、舞同出一辙,声、情、貌高度统一;二是鼓带钹声,钹追鼓点,节奏明快,变化自然灵活;三是弹跳既膝颤的律动贯穿始终,天真烂漫的儿童在舞钹中嬉戏,动作如行云流水;四是表演形式灵活多变,舞蹈语汇多样。

“花钹大鼓”的鼓点套路名称,也就是舞蹈表演的套路名称。每一套路的音乐节奏和舞蹈动作是规范固定的,每一表演程式的规定也是比较规律严谨的。首先在音乐节奏上它采用了4/4 、3/4、2/4混杂出现的节拍格式,这种丰富多变的节奏格式,给演奏增加了一定的难度,为此,也使得它必须将每一套路的音乐规范严谨地固定下来,否则鼓钹的敲击难得步调一致,声调更不会整齐谐和了。其次,舞蹈的套路动作同音乐的套路节拍是极为吻合的,是规范严谨的;音乐演奏三钹起鼓,演员就必须跳“三钹起鼓”的套路动作,音乐演奏长行鼓套路,舞钹者就必须跳相应的“长行鼓”套路动作,节拍和每一动作都是严丝合缝的,不容半点儿马虎。再次,在套路表演的程式上也有严格的规定:出场前,必打深沉而有气魄的“老八架”鼓点,起舞时,先从“三钹起鼓”开始,表演中间部分套路,速度逐渐快,到“上调不带架”时全舞形成高潮。这一程式是固定不变的。

然而,在表演中间部分的套路时却可灵活多变。如:大鼓的领鼓是全舞的指挥,他可根据场地的大小来决定每一个套路音乐演奏几遍,又可依据规定表演时间的长短来决定演奏哪些套路,总之他可在多变的情况下灵活地运用每一个套路。

隆尧招子鼓

批准时间:2008年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅲ-42

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:河北省隆尧县

招子鼓原称鼓会,因鼓手背上插有鼓招子,故称招子鼓,盛行于河北南部隆尧县滏阳河、澧河和午河一带,它融音乐、舞蹈于一身,是一种综合性的民间花会。招子鼓历史悠久,形式多样,普及性强,它以击鼓为主体,配以锣镲,音调铿锵雄壮,气势恢弘磅礴,加上粗犷质朴的舞步,声势宏大,震撼人心,颇具乡土气息,是具有深厚地方色彩的民间花会之一。

招子鼓是一种传统的乡艺,广泛流传在隆尧东部滏阳河与澧河一带。其中以隆尧千户营乡最为盛行。隆尧招子鼓有其独特的风格,最明显的标志是每个小鼓演员背部都负有一杆引人注目的鼓招子。

招子鼓的器乐全是打击乐,大致分鼓、锣、钗三类。鼓又分为大鼓、小鼓两种。锣按大小分为4种。钗分钹、饶、钗3种。锣与钗因直径的大小不一,分别发出低、中、高不同的音响,与大小鼓相配,和谐悦耳,铿锵有力,格外振奋人心。

招子鼓以鼓招子为主要道具,目标鲜明,招引观众。鼓招子的结构由招子杆、彩盘、掸子座三部分组成。为使鼓招子牢固缚绑在小鼓演员的背部,另备有6~8个枕形小沙袋,贴于招子杆和演员脊背之间,鼓招子绑好后,演员将小鼓挎在小腹前,舞动起来,鸡毛掸子左右摇摆,小彩旗、护身条随风抖动,弹簧绒球上下颤动,小响铃叮叮有声,使小鼓演员异常精神,增加了舞美。

招子鼓的演员,按行当可分为五种。最引人注目的是丑角,他身穿彩衣,手持纸扇,动作诙谐,相貌滑稽,善于逗乐,其职能是引鼓。丑角可多可少,人数不定,少则一人,活跃于大小鼓之间,多则每面小鼓伴配一名,与小鼓演员密切配合,双双起舞。

招子鼓以击鼓为主,就纯打击乐来说,招子鼓有其独特的风格,其乐谱最明显的特点是休止符多,其乐谱的长短也有差异,最短的是24番,也有的是32番,最长的是72番。在演奏方法上,有领奏、齐奏、轮奏、合奏,形式多样,变化无穷。听起来和谐悦耳,振奋精神。

仪仗队也是招子鼓活动的重要组成部分。招子鼓的仪仗队主要是供夜间演出照明用的彩灯群。每年春节前后,是招子鼓活动最盛行的时期。行进中,无数盏彩灯列为两排,明灯高照,光彩夺目,宛如星河降落人间。演出时,为了照明,彩灯四处散开,星罗棋布,金光闪烁,犹如天女散花,令人心旷神怡。

大奏鼓

批准时间:2008年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅲ-42

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:浙江省温岭市

大奏鼓是流传在浙江省温岭市石塘镇箬山渔区的汉族民俗舞蹈,据说是从福建民间传入的。大奏鼓舞蹈动作粗犷而诙谐,边奏边舞,舞者全为男性,服饰打扮却为女性,在汉族舞蹈中不多见,具有独特的地方色彩。

作为一种汉族民俗文化,大奏鼓相传始于清初,后传承于温岭石塘里箬村,演员7~9人,男扮女装,重彩化妆,身着红衣,腰系绿带,光脚板,佩带脚镯和手镯,左手高举木鱼,右手执木棰,随鼓声跳跃。每人手持一样乐器,有木鱼、扁鼓、唢呐、汤锣、铜钹、铜钟等,边敲边跳,表情风趣诙谐,富有渔村特色,整个舞蹈以唢呐和扁鼓为其调,舞姿粗犷,节奏明快,音调热烈,反映渔民满载而归的欢乐心情。《中国民间舞蹈集成大全》称大奏鼓是中国唯一一个渔村舞蹈,是中国渔村第一舞。

“男扮女装”是大奏鼓最基本的特征,其装束与福建的“惠安女”一样鲜亮夺目。里箬村的先辈们说,当他们的祖先还居住在福建惠安时,大奏鼓是女人们演的。旧时的渔船设施简陋,渔民们对于气象的变幻无法预知,每次出海都是一次前途未卜的历险。因此当一艘渔船出现在地平线上时,望眼欲穿的妇女们便从箱底翻出最漂亮的衣裳,敲锣打鼓唤来别家妻女,到海滩上去迎接男人们的平安归来。

大奏鼓演员脸部的重彩化妆效果,类似于戏剧中的丑角:用浓重的白粉打底(白粉涂抹在被海风吹成古铜色的脸上,视觉效果极为强烈),双颊涂一大片红色油彩。然后戴上羊角帽,套上笼裤和斜襟衣,吹起唢呐,敲起大鼓、扁鼓、铜钟、木鱼、钹——从化妆到演出,这一切都一气呵成,海滩、石板路甚至是船上的甲板,皆是现成的舞台。

大奏鼓的音乐主要以打击乐为主,配以唢呐吹奏旋律。闽南话称“敲锣鼓”为“敲车鼓”,原来步行演奏时用的是小堂鼓,为敲击的方便,把小堂鼓安装在一个支架上依托身上,并在支架上扎一个小亭子,旧称“车鼓亭”。后来改堂鼓为大鼓,在场地上跳舞时,打鼓就置于场地上不动,若是边走边跳时,打鼓则由两个人提着。除打鼓外,其他打击乐器有:鱼梆即木鱼、铜钟即凸心锣、闹钹、大钹、小钹、小锣、叫锣等,人手一件。唯一的吹奏乐器是唢呐,有时一支,有时两支。除大鼓外,其他人员和乐器可增可减。

花鞭鼓舞

批准时间:2008年

非遗级别:国家级

遗产编号:Ⅲ-42

遗产类别:传统舞蹈

申报地区:山东省商河县

花鞭鼓舞是流传于山东商河一带的汉族民间舞蹈,是旧社会穷艺人乞讨卖艺的工具,据老艺人王厚风、王安奎、张凤云等口述,光绪二十九年间,当地以卖唱为生的王立礼、王立义两兄弟在北京卖艺时拜游荡在京的艺人李桂珍、李明雄兄弟为师,学会了花鞭鼓舞。回乡后苦练技艺,并把花鞭鼓舞传给了当地艺人。宣统三年,王立礼和王立义俩兄弟的精湛技艺被清朝官吏看中,召进宫廷为皇帝表演,在打花鞭鼓舞中拴鼓的绳子断了,皇帝马上命四王拿来一捆黄龙绳送给兄弟俩。以后村上逢办喜事都用黄龙绳捆绑嫁妆车,黄龙绳的故事被当地人传为佳话。

解放前花鞭鼓舞称为花鼓,解放后专业人员称它为花鞭鼓舞,花鼓在表演时身背腰鼓,双手各持33厘米多长的花鞭,鞭头用牛皮结成疙瘩,双边同时挥舞,变换各种姿态,鞭头击中鼓面中心,打出各种花点,发出清脆响亮的声音,花鞭沸腾似金蛇狂舞,令人眼花缭乱,目不暇接,鼓音咚咚,像战马奔腾,使人情绪振奋,人潮沸腾。

花鞭鼓舞的道具有鞭、花鼓、服装等。

1.鞭:长度为50厘米,分别拴在两个鼓锤上,此鞭是由两牛皮条制作的。从鞭头开始向上分别系有两个疙瘩,鞭子粗如小指,上面缠有各种彩色毛线,因此称为花鞭鼓舞。

2.花鼓:样式同腰鼓相同,两个鼓面用牛皮所蒙,鼓面的直径为15厘米,鼓棒是由木料制作的,颜色为大红,鼓长30厘米,此鼓系有一条红绸带,以便背在肩上。花鞭鼓使用一般腰鼓,用小锣小镲伴奏。舞者头系白毛巾,身着短衣,斜挎腰鼓于左胁下,双手各持一鞭,鞭杆长22厘米,鞭条长50厘米,鞭梢系成疙瘩。 表演时击鼓方式奇特,两条鞭上下翻飞,甩至背后、胸前、胯下准确地击打鼓面,鞭飞鼓鸣,独具一格,引人入胜,艺术效果非常强烈。有前八步、后八步、 鹞子翻身、鲤鱼跳龙门、古树盘根、张飞骗马、 苏秦背剑、二龙吐须、金丝葫芦、菊花盖顶、黑狗钻裆、就地十八滚等30 余种。

3.服装:表演者为武生打扮,头戴马尾透风(巾)帽,上穿黑跨衣,腰系缎子,大带,并带腰襟子(黑色),下身穿黑色灯笼裤,脚上穿薄底快靴。白毛巾罩头,上身穿白色对襟便衣,腰间系一条红绸子,下身穿蓝色彩裤,脚穿黑圆口布鞋。