南昌西汉海昏侯墓新出土当卢初探

章义和,陈俏巧

(1.华东师范大学历史系,中国 上海,200241;2.浙江树人大学基础部,浙江 杭州,310015)

南昌西汉海昏侯墓新出土当卢初探

章义和1,陈俏巧2

(1.华东师范大学历史系,中国 上海,200241;2.浙江树人大学基础部,浙江 杭州,310015)

海昏侯墓出土的一对青铜当卢,形制精美、工艺复杂,图像内涵丰富、寓意深远,可作为研究古代四神观念变化发展的重要物证。西汉正是四神信仰隆盛并确立图像的关键时期,海昏侯四神当卢的出土对于汉代知识、信仰和社会的考察富有重大学术价值。笔者以海昏侯墓出土当卢为切入点,简要阐述了当卢的形制和功能,通过其中图像分析了西汉早期四神观念的特征。

海昏侯墓;当卢;四神

一、引 言

自2011年3月开始发掘,历经五年,南昌西汉海昏侯墓作为“2015年度中国十大文物事件”、“2015年中国六大考古新发现”之首,俨然一枚“网红”,受到公众追捧,在学术界内的热度始终不减。海昏侯墓考古发现创下多个第一,弥补了多个考古和史学研究的空白,其出土文物不论在数量、种类上,还是艺术水平上,都令人叹为观止。其中,主墓西侧占地约80平方米的车马坑是我国长江以南地区迄今发现的唯一一座真马实车陪葬坑,内有5辆木质彩绘车和20匹马的痕迹,出土文物3000余件,制作工艺非常讲究,价值极高。其中所发现的当卢就有80余件,形式纷繁,材质多样。有铜制,也有银制,还有鎏金的;既有圆形,也有圆叶形和长叶形。尤其其中一对青铜鎏金带四神图像的当卢(图一),成为众多文物中的明星。

图一:海昏侯墓出土青铜鎏金四神图案当卢

当卢早在商周时期既已出现,①参见杨泓:《中国古代马具的发展和对外影响》,《文物》1984年第9期。在汉代盛行,中原地区的汉墓中多有发现,但在长江以南地区的考古发掘中非常罕见,即便是在中原地区所出土的当卢中,以四神为主题纹饰的,亦少见著录和记载。海昏侯墓所出当卢的四神纹饰,与汉画像砖的四神纹饰差异很大,也与文献中的四神形象不相一致。西汉正是四神信仰隆盛并确立图像的关键时期,海昏侯四神形像当卢的出土对于汉代知识、信仰和社会的考察极具研究价值。本文试就其形制、内涵及意义作一点简要的辨析,不当之处,请方家指正。

二、当卢其物

当卢,又名“钖”,《说文》云“钖,马头饰也”,①(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年,第712页下栏。其“卢”即为“颅”,即头颅。《诗经·大雅·韩奕》有“钩膺镂钖”一句,《毛诗正义》郑玄笺云“眉上曰钖,刻金饰之,今当卢也”,②(清)阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第571页上栏。孔颖达疏说“《巾车》注亦云:‘钖马面,当卢刻金为之。’所谓镂钖当卢者,当马之额卢,在眉眼之上”。③(清)阮元校刻:《十三经注疏》,第571页中栏。可见当卢是系在马额头中央部位的金属饰品,一般在马的额头中央偏上部,通过额带固定在马鼻革与额革的交接处。当卢作为马饰的一部分,与人类对马的驯服、使用和审美息息相关,在亚洲及亚洲以外地区都有发现,尤其在游牧骑马民族占主导地位的北亚、西亚和中亚一带。据日本学者巽善信考证,在西亚,当卢盛行于公元前7世纪,而在北亚地区,当卢的出现在公元前4世纪前后。④[日]巽善信:《东亚的马胄》,《辽海文物学刊》1997年第1期。

中国的当卢,一般认为在商代已经出现,早于马胄。在河南安阳孝民屯南地、郭家庄、梅园庄等地的殷墟车马坑中,发现有在马络头正中的大型铜泡,一般认为已具有当卢的意义,也有以大蚌壳作当卢的。⑤相关讨论见杨弘:《中国古代马具的发展和对外影响》,《文物》1984年第9期;孙机:《中国古独輈马车的结构》,《文物》1985年第8期。根据现有考古资料,到商代晚期已出现多种形式的青铜当卢;西周早期继承了部分商代传统,并形成了独具特色的当卢、马冠、銮、矛形衡末饰等一套极富装饰性的车马器系统,但到西周晚期,当卢却几乎消失不见,⑥吴晓筠:《商至春秋时期中原地区青铜车马器形式研究》,文载《古代文明》(第1卷),北京:文物出版社,2002年,第248页。春秋时期复又出现,并流行于秦汉。西汉时期,当卢十分盛行,制作与使用应当非常普遍,济南章丘洛庄汉墓曾出土当卢2件,⑦崔大庸:《洛庄汉墓9号陪葬坑出土北方草原风格马具试析》,《中国历史文物》2002年第4期。河北满城汉墓一号墓内则有38件当卢。⑧详见中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《满城汉墓发掘报告》(上),北京:文物出版社,1980年,第198-199、327-328页。巽善信认为“当卢一到东汉就不见了,不限于当卢,车马具的随葬品也几乎不见了”。⑨[日]巽善信:《东亚的马胄》,《辽海文物学刊》1997年第1期。实际上,到了东汉仍有少量当卢出土,如陕西咸阳市考古研究所2002年在汉昭帝平陵发掘的4座东汉古墓中就曾发现环当卢。⑩《天井形墓非葬源于唐代,咸阳考古发现东汉墓有天井》,http://news.sohu.com/73/74/news148177473.shtml。

当卢的材料和形制都十分丰富。从制作材料看,目前已发现有青铜、金、银、锡等,其中青铜类,或青铜鎏金类最多,金、银类当卢的主人显然地位更加显赫。从外在形式来说,也是十分丰富的。在西周及春秋的诸多车马坑中,当卢的形状可见犄角型、长条型和圆牌型。犄角型一般是顶端为岔开的两犄角,中间为椭圆形泡,下为方形或梯形短柄,背面有梁可供穿系皮带;长条型的上方多见兽首,下方为半管状;圆牌型的当卢器身周边穿孔,表面透雕,纹饰繁复华丽。巽善信则拟动物形状将当卢分为马头形、似马头形和非动物象形。(11)巽善信:《东亚的马胄》,《辽海文物学刊》1997年第1期。象形当卢除马头、兽面形,也有绘有马面图案的Y形;非象形可见圆形、环形、倒三角形、叶形等;圆形中有部分为镂空形,叶形,则有圆叶形和尖叶形,一些尖叶形更类似于笏形;各种样式的当卢又有多种多样的纹饰,如瑞兽、云纹、几何纹等(图二)。虽说商代晚期当卢以圆形镂空为多,西周以Y形居多,但并不存在确切的形制变化的线索,在西汉时期可见多种形制的当卢。商周时期,车马器作为礼制的一部分,严格受限,因此出土的车马器在各地表现高度的一致。①相关讨论可参考吴晓筠《商至春秋时期中原地区青铜车马器形式研究》一文,《古代文明》(第1卷),北京:文物出版社,2002。但到秦汉时期,车马葬制逐渐衰落,车马器也显得随意而混乱。但主要作为装饰用的马具,其使用与否、所用材制和形式,依然可反映所属主人的地位,或许还可以作为家族标志,并能反映当时的工艺水平和社会经济生活状态,故而当卢的形制变化很大,纹饰多彩多姿。赵海洲博士将秦汉当卢条理出六种形式:圆饼形、镂空马头形、圭首形当卢、倒三角形、兽面形和叶形,每种形式又有多样的变化。②赵海洲:《东周秦汉时期车马埋葬研究》,郑州大学博士论文,2007年,第109-111页。

图二:精美当卢

许多流传于世的当卢并不能追究其出土位置和具体的出土信息。从有记载的出土资料看,墓葬中的车马坑并不一定都有当卢,出土的当卢也并不完全与马匹数量对应。如满城汉墓一号墓发现有马16匹,当卢却有38件,而二号墓有13匹马,仅有8件当卢。而从公开资料来看,此次海昏侯墓车马坑中大约可见5辆车20匹马的痕迹,当卢则有80余件。究其原因,第一,马匹尸骨不存,无法确切知道随葬马匹数量。但从汉代礼制看,陪葬真马20匹,即每辆马车由4匹马拉动,已是西汉贵族出行的最高标准,因此马匹数量更多的可能性不大。第二,当卢不仅作为马器随马匹随葬,还作为单独的明器或马的替代品入葬,因此郭宝钧先生在《山彪镇与琉璃阁》中并不敢断言所见“当卢”为“马器”当卢,③郭宝钧:《山彪镇与琉璃阁——考古学专刊乙种第十一号》,北京:文物出版社,1959年,第35页。或许有可能为棺椁装饰品,或其他具有独特镇墓辟邪功能之物。海昏侯墓车马坑中,马匹与车马器是分开放置的,也就是说,马匹可能是先被杀死后放入,当卢等车马器另行放入,这一现象本身已可显示当卢具有明器的意义了。自战国晚期至西汉早期,真马陪葬的遗迹显著减少,或已流行用车马器具替代真车马葬,但总的来说,现有资料尚不能清晰证明此现象,更无法说明作为明器或替代品的当卢具有怎样的特殊作用或指代意义了。还有一个原因,可能目前所称这80余件当卢,并非都是“当卢”,而有可能是其它马器。比如其中两枚分别绘有大角羊和雀鸟图案的器件(图三),在不同的新闻报道中,其名称是不一样的,有的称之为“当卢”,有的却成为“金珂”,④如“海昏侯墓出土文物全览,部分首公开”一文称其为“铜鎏金珂”,http://mt.sohu.com/20160403/n443212946.shtml。应该不是新闻误报,而是提供消息的专家对此问题存在不同看法。

图三:海昏侯出土金银当卢

事实上,由于从商周以来,中国的马器在不同时期并不一样,有限的文献记载和考古资料尚不能准确传达各时期的信息,尤其是两者缺乏相互佐证的资料,使得不同时代的马器无法一一对应。某些特殊时期和特殊情况下,不能准确区分各类马饰品。不同时期之间的马饰品也不能准确呈现,有的可能是名称变化,有的可能是饰品确实发生消亡与替补的现象。甚至有时候连“马胄”也被错当成当卢,也有衡末饰的外形与当卢十分相像的,①可参考吴晓筠《商至春秋时期中原地区青铜车马器形式研究》一文(《古代文明》(第1卷),北京:文物出版社,2002年,第210页)。“金珂”与当卢更难区分。

金珂是指马勒上的金属饰品。《说文》云“勒,马头络衔也”,②(汉)许慎撰,(清)段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年,第110页上栏。而马络是原始的简单绳套外,最早正式采用的马具,起初并没有衔、镳。秦始皇陵出土的完整的络头由项带、额带、鼻(咽)带、颊带组成,和衔、镳组合在一起,可以有效控制马头。络头额带上装的马钖就是当卢,金珂应该是另有其物。唐代诗人韩愈《奉酬振武胡十二丈大夫》云:“横飞玉盏家山晓,远蹀金珂塞草春。”③(清)彭定求等编,中华书局编辑部点校:《全唐诗(增订本)》,北京:中华书局,1999年,第3853页。以“金珂”指代马,可见金珂在唐代应该是常见之物,但不清楚具体形制、功能与放置部位。《全唐文》卷九百六十一《汉文帝却千里马赋》有“及夫喷玉勒而沫素,鸣金珂而响清,指九重以献寿,勒百礼以效诚”,④(清)董诰等编:《全唐文》,北京:中华书局,1983年,第9984-9985页。可推断金珂是可以发出比较清脆的声音的。但当卢是紧贴马的额头,除非用金属敲打,仅勒马无法发出响声。因此,当卢虽在汉代以后不再使用,但金珂并非当卢的替代品,从图四看,更像是两颊边下垂的杏叶形“衔”。

因此,海昏侯墓出土的80余件“当卢”,其定性或许可以进一步商榷,暂且仍称之为“当卢”。从公开的图片资料看,其样式、材制、图案各异。样式上有圆形、圆叶形和尖叶形;材制上有青铜、金、银以及鎏金类;图案上多为瑞兽,有鸟类、兽类。其中一个有大角羊图案的银当卢,颇有西域风采。

图四:马饰(广州西汉南越王博物馆)

三、海昏侯出土“四神”当卢探析

海昏侯墓80余件当卢中,最引人注目的是一对上宽下窄尖叶形的青铜鎏金当卢(图一),不仅因为其材制珍贵、制作工艺非常精细,更令学者感兴趣的是上面极其精美而繁复的图案。两件当卢,从材制、外观上十分相似,粗看都有一些瑞草、云纹,细细观之,则可以探知更多的讯息。当卢甲,从上往下看,上部中央为一只奔跑状的白虎,下面左右两边分别有一圆形。可以看出,左边圆圈内有玉兔、蟾蜍,意为月亮;右边圆圈隐约可见为一只三足乌,意为太阳。下面部分双龙交错,形成环形,上面可见为一只雀鸟,展翅做歌舞状,下面环内有一鱼清晰可见,再下面依然是一只仙鸟,似回首状。当卢乙经修复后,图案更加清晰。同样可见双龙交错,且其一伸出长舌,另一无舌,当为雌雄之别。双龙交错形成四环,从上之下,环内分别有一仙人、一白虎、一鹿、一鸟;仙人舞姿似在御龙,高昂的虎头上面有一根金灿灿的权杖,鹿的头上耸立两只鹿角,清晰可辨。在双龙交错上方,为一只仙鸟展翅,下方,则清晰可见为一只乌龟。显然,两件当卢中出现了龙、虎、鸟、龟等神兽,有心人一眼即可看出此图与中国人熟知的“四神”脱不了干系,但其形象和方位,与我们熟悉的四神并不一致。

“四神”,现在亦称四灵、四兽、四象等,流传至今的通俗说法是东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武,是中华民族早期宇宙天文观念和图腾崇拜结合,并融合早期哲学、礼制、军事等思想的产物。其实四神与四灵、四兽、四象等原是有区别的,《礼记》中就存在着两种不同版本的神兽。《礼记正义·礼运》所称“何谓四灵?麟、凤、龟、龙,谓之四灵”,①(清)阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第1425页上栏。指的是四种异兽;而《礼记正义·曲礼上》所说“行前朱鸟而后玄武,左青龙而右白虎”,②(清)阮元校刻:《十三经注疏》,第1250页上栏。则是从军事布阵的角度而言的。《淮南子·兵略训》云“所谓天数者,左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武”,③何宁撰:《淮南子集释》,北京:中华书局,1998年,第1084页。及《史记·天官书》所云东宫苍龙、西宫白虎、南宫朱鸟、北宫玄武,是说分管二十八宿的天之四象。

从“四灵”到“四神”,并配以方位、颜色,龙涂上青色为苍(青)龙,凤涂上红色为朱雀,龟上加一蛇成玄武,麒麟改为虎,且为五百年毛色才能变白的白虎,大致在春秋战国至西汉初期。这四种神兽都曾在早期先民中单独承担图腾的角色,曾出现在商周青铜器纹饰中,但作为一套整体的思想体系和艺术形态,则要更晚些,经历了漫长的演变过程。龙、鸟、龟、蛇同时出现在文献资料中,一般认为是在我国最早的手工业技术文献,即春秋战国时期的《考工记》中;④闻人军:《考工记译注》,上海:上海古籍出版社,1993年,第124页。从现有考古资料看,目前发现最早的完整的四神图像是西汉武帝时期,刻在西安国棉五厂六号汉墓出土的铜温酒炉中,其中的玄武还只是一只龟,而非龟蛇交体的形象。⑤详见呼林贵、孙铁山、李恭:《西安东郊国棉五厂汉墓发掘简报》,《文博》1991年第4期。结合传世文献和出土文物看,可以确认完整的四神名称和形象最早出现在西汉前期,彼时具体形象还不明确,尤其是北方神玄武。直到东汉,龟蛇合体的形象仍未得到全社会的完全认可,在一些墓穴装饰中或器物上,四方中的北方神仍会以其他动物形象代表。南昌海昏侯墓的主人刘贺,是汉武帝刘彻之孙,其生存的年代正是四神概念明确、图像定型的关键阶段,墓中当卢出现的怪异神兽组合就不足为怪了,恰恰为我们研究西汉四神形象提供了难得的资料。

两件当卢中,一件有五神,一件为六神;一件有玄武,但只是一只龟,而非龟蛇合体,另一件没有了玄武,却有日月神与鱼,而表示日月的两个圆圈左右逆反,表示冥间月居东宫,而日居西宫,与人间相反,而鱼列其中,更显怪异;一件在白虎与朱雀之间,竟是一只鹿,且这只鹿竟处于中间方位,俨然有占据中央之神的地位。可见当时四神概念尚不明晰,玄武还未定像,方位亦未明确,四神信仰还未完全确立。

一方面,历代当卢常饰有瑞兽,但以单个形象出现较多,其中尤以马的形象最多,这与其作为马的装饰品的功能相符,但在一件当卢上出现如此多的神兽却极其罕见。河北保定满城汉墓被证实为西汉中山靖王刘胜及其妻窦绾之墓,其年代略早于海昏侯墓,①中国社会科学院考古研究所、河北文物管理处编著:《满城汉墓发掘报告(上)》,北京:文物出版社,1980年,第336-343页。出土的46件当卢中不乏形状上与海昏侯墓出土当卢高度相似者,其中二号墓的两件铜当卢(图五),可见有朱雀、仙鹤、神龙、神鹿、兔、猴、豹、野猪及其他怪神奇兽。但其排列并未有方位、次序,像海昏侯墓出土的这对铜当卢这样具有鲜明的方位特征并含丰富四神思想的纹饰,此前从未出土。汉代四神图像常见于墓葬中,但刻于当卢上,尚未见于其他墓葬。这既显示这对当卢的罕见价值,更值得思考的是作为马具的当卢为何刻画如此繁复的图案?四神图像常出现在墓葬中,除了表示祥瑞和方位以外,更多的是表示对墓主灵魂的护佑和成仙的助力。从两件当卢看,一件以白虎为主神,下有日月逆反的两圆,一件以朱雀为主神,分别代表的是西方和东方;而在神话传说中,西方代表的是冥世世界,东方代表的是再生世界,加以云纹、羽人、权杖等纹饰,足以表现海昏侯对生死两界的认知和羽化成仙的渴望。而能反映此类思想的图案刻于作为随葬品的当卢上,可以推测此当卢专为随葬所用,是为明器,而非普通的马饰,足以证明当时确实存在以车马器替代真车马随葬的现象。但不同的车马器是否具有特定的替代意义,如:是否一件当卢可表示一匹马随葬,其他车马器是否同样具有此类意义等问题,未有文献可以解答。而从目前并未有其他类似车马器出土的情况可知,这种现象并不普遍,其流传时间与空间范围亦不得而知;为何在远离王朝中心的长江以南地区出现也未可知。可以肯定的是,海昏侯国人对冥世、人世、仙界的想象与中原地区保持一致,而以四神守墓在当时必定十分盛行。

图五:满城汉墓二号墓出土铜当卢

另一方面,鹿在其中,是否可以作为当时的四神观念的体现呢?其实鹿为麒麟的原型,其作为神兽为先民崇拜不足为奇,又为“禄”的谐音,因此鹿崇拜源远流长。上古先民的信仰处于自然崇拜时期,深受其生活方式和自然想象影响。鹿作为一种大型食草动物,是欧亚草原地区广泛存在的重要信仰符号,从长城以北至西伯利亚和北冰洋,从大小兴安岭以西至中亚草原的广袤土地,曾经普遍存在鹿崇拜和尚鹿文化,至今仍流传有丰富的相关神话传说、宗教仪式、民俗活动和艺术品。《史记·周本纪》载周穆王征伐犬戎,“得四白狼、四白鹿以归,自是荒服者不至”,其中战利品并非四只白狼和四只白鹿,而是俘获了4个以狼为号和4个以鹿为号的部族首领,可知当时西北地区有氏族是以狼或鹿为图腾的,而且并不少见。而犬戎人大致在今陕西、甘肃一带,其后在该地区活动的东胡、鲜卑人、羌人等也都有以鹿为图腾的现象。比如东胡人习惯于在墓前竖立刻有鹿纹图像的石碑;①详参何星亮:《中国图腾文化》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第312页。鲜卑人的遗址中发现有大量带有鹿纹饰的饰牌、陶壶等,其艺术品也喜用鹿纹饰。②相关考古成果请参见宿白:《东北、内蒙古地区的鲜卑遗迹——鲜卑遗迹辑录之一》,《文物》1977年第5期;乔梁:《二克浅墓地出土三鹿纹饰牌的年代——兼析汉书二期文化的年代下限》,《北方文物》2005年第4期;塔娜:《内蒙古通辽地区出土的鲜卑金饰牌及其历史文化蕴涵》,《中央民族大学学报》2006年第2期。北方的蒙古族也普遍地在墓前竖立刻有鹿图案的石雕像;③相关考古成果请参见[俄]沃尔科夫著,王博、吴妍春译:《蒙古鹿石》,北京:中国人民大学出版社,2007年。《蒙古秘史》记载蒙古人的祖先是苍狼和白鹿婚配形成的,即以狼为图腾的突厥族和以鹿为图腾的东胡族。生活在东北大小兴安岭中的鄂伦春、鄂温克、赫哲族等民族,通过他们的萨满神帽、“抓罗妈妈”(抓罗即鹿)和“跳鹿神”等宗教仪式,可以确认同样存在鹿崇拜。这些信息也充分融入到了后世的文学作品中。比如《诗经》中就有大量关于鹿的意象描述,如《鹿鸣》《灵台》《麟之趾》《野有死麕》等,或为祭祀之牺牲、生殖之祝祷,或为婚聘之信物、王权之象征。从这些描述中,可以看到鹿可以带来吉祥与好运,也可以带来爱情与长寿;鹿骨可用于占卜,鹿角被视为神物,被当做权力的象征,还可以用于镇墓辟邪。

既然以鹿为图腾在北方各民族中普遍存在,那么最早在周代即已出现的“四神”,“四方”观念中纳入鹿神就不足怪了,因为在周人心目中,北方民族以胡人为主,因此将东胡等民族的鹿图腾作为代表北方的星名。鹿为北方之星,也为实物证明。河南三门峡上村岭出土的周代虢国四象铜镜即为“雀、龙、鹿、虎”,④中国科学院考古研究所编著:《上村岭虢国墓地》,北京:科学出版社,1959年,第23页。湖北随县擂鼓墩出土的战国早期曾侯乙墓漆箱盖星象图的北面也有双鹿图像,⑤冯时:《中国早期星象图研究》,《自然科学史研究》1990年第2期。或许正可以说明鹿(麒麟)正是四神概念形成初期的北宫之像。进入春秋战国以后,北方胡人衰弱,被逐出中原地区,部分留下的胡人逐渐与华夏同化,胡人的图腾自然也被排除出四方星名,但鹿崇拜并没有消失,四神信仰并不完全与四方星名一致,因此鹿图案并未完全被驱逐出四神体系。《礼记·礼运》中的“四灵”是指“麟、凤、龟、龙”,西汉末年《礼纬·稽命征》也记载了“龙、凤、麟、白虎、龟”为“五灵”,⑥[日]中村八璋、安居香山辑:《纬书集成》,石家庄:河北人民出版社,1994年,第515页。其中中国人熟悉的瑞兽麒麟的原形就是鹿。在河南洛阳城北发现的西汉卜千秋墓中壁画有双龙、白虎、朱雀、麒麟的形象,⑦详参黄明兰:《洛阳西汉卜千秋壁画墓发掘简报》,《文物》1977年第6期。说明在西汉晚期,仍有把鹿(麒麟)作为北宫之神的现象。在海昏侯墓的出土文物中,就有数只嵌贝鹿形席镇(图六),可知鹿崇拜依然延续。在公元前1世纪的海昏侯刘贺生活的时代,鹿作为五神之一也就不足为怪了。

图六:海昏侯墓出土嵌贝鹿形席镇

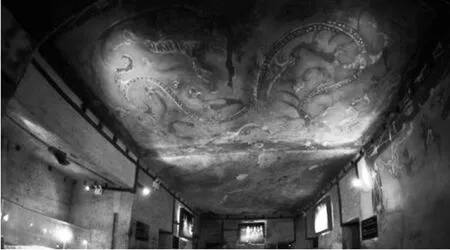

那么鱼是否可作为北方之神呢?答案是肯定的。陈久金认为,胡人图腾退出北方星名后,由华夏族的龟蛇图腾取而代之,因为北方为水,而龟蛇为水生动物,正可配于北方星座。⑧陈久金:《从北方神鹿到北方龟蛇观念的演变——关于图腾崇拜与四象观念形成的补充研究》,《自然科学史研究》1999年第2期。那么同样是水生动物的鱼图腾入选四神,也就不足为怪了。鱼崇拜远比鹿崇拜在时间上更为久远、空间上更为广泛。水是生命之源,早期先民往往逐水而居,鱼作为早期先民的重要食物来源,又以其强大的繁殖能力,赢得了先民的广泛崇拜。在距今约7000—5000年的半坡文化遗址中,鱼崇拜即已十分突出,牢牢地统治着人们的精神世界。《山海经·大荒西经》说“有鱼偏枯,名曰鱼妇……风道北来,天乃大水泉,蛇乃化为鱼,是为鱼妇”;①袁珂:《山海经校注》,上海:上海古籍出版社,1980年,第416页。《山海经·海内南经》说“氐人国在建木西,其为人,人面而鱼身,无足”;②袁珂:《山海经校注》,第280页。《华阳国志·蜀地》说古蜀人的祖先在蚕从氏、柏灌氏之后为“鱼凫氏”,③(晋)常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,上海:上海古籍出版社,1987年,第118页。应当就是指“鱼妇”;《山海经》还记载了海神禺京就是鱼神;在中国人的传说中,颛顼、后稷死后都化为鱼神;古越人、布依族、云南地区的古句町国等都有鱼崇拜的痕迹。可见,鱼崇拜盛行于整个华夏文化圈里,出现在器物、钱币、艺术品中,融入中华民族各族的民俗中,也出现在当卢中。比如1997年在云南文山州广南县阿科乡曾出土一件青铜人面鱼形四鸟纹当卢,当为古句町国所有。④胡鑫:《广南阿科出土的青铜当卢族属探析》,《黑龙江史志》2014年第3期。鱼也曾经是玄武之前的北方神代表。位于河南永城芒砀山梁孝王王后墓墓顶的大型彩色壁画——《四神云气图》(图七)中的“四神”可见青龙、白虎和朱雀,并未见玄武,取而代之的是一个鸭嘴鱼身的小怪兽,应该就是鱼神,同样也是西汉早期的作品。

图七:河南永城芒砀山汉梁孝王王后墓墓顶壁画

四神观念经历了漫长的演变,其中北方神的形象是最复杂、最奇异、最不稳定的,可以说这两件当卢的图像,确证了玄武的出现是四神体系中最终定型的,广泛流传的汉代壁画、画像石、陶器、铜器、铜镜中的四神图像,也是对这一结论的有力支撑。在西汉时期的墓葬壁画、画像石中,玄武明显比另三神要少,其形象也更多样些,鹿或麟、蛇、鱼等形象也都曾出现,其方位也是常常不合规矩的。比如满城中山靖王刘胜夫妇墓出土的四神炉中北方神为骆驼,表现了极强的地域特征。⑤中国社会科学院考古研究所、河北文物管理处编著:《满城汉墓发掘报告(上)》,第258页。西安交通大学西汉墓室顶部壁画中有苍龙、白虎、朱雀、玄武的完整图像,其中玄武为五颗星围绕成一圈,圈内有黑色小蛇一条。⑥陕西省考古研究所编著:《西安交通大学西汉壁画墓》“图版”部分,西安:西安交通大学出版社,1991年,第13页。洛阳金谷园新莽墓壁画中,有句芒、蓐收、祝融、玄冥图,分别代表东、西、南、北,皆人面兽身,而玄武的最初形象龟,正是由玄冥转化而来;另一幅壁画中,则有一副二龙穿璧图,其东壁有朱雀两只,西壁有白虎图,北壁玄武为一龟昂首回视,龟身缠有一蛇。⑦洛阳博物馆:《洛阳金谷园新莽时期壁画墓》,《文史资料丛刊》1985年第9期。洛阳新安铁塔山新莽墓中拱顶天象图和墓室南北壁之间的壁画中,有四神和羊,其中玄武为鸟首龟身。⑧洛阳市文物工作队:《洛阳新安县铁塔山汉墓发掘报告》,《文物》2002年第5期。洛阳王城公园东汉墓出现了东汉早期至中期刻有猪、凤、虎、蛇的釉陶博山炉。⑨洛阳市文物工作队:《洛阳王城公园东汉墓》,《文物》2006年第3期。陕西郝滩东汉墓拱顶南部有玄武图,为四星绕成的菱形,里面有一龟,菱形周围有两条S形的蛇。⑩陕西省考古研究院编著:《壁上丹青:陕西出土壁画集》,北京:科学出版社,2009年,第54页。可见即使在西汉龟蛇合体出现以后,相当长时期内仍未完全确认。究其原因,一方面或许玄武为北方之神的信念未深入人心;另一方面,也因龙、虎、雀等形象确立较早且有明确物种参考,而玄武形象过于玄乎,依靠前后传承和口口相传的工匠长期无法领略其中深意,无法清楚描绘其形象。

综上所述,海昏侯墓发现的这对当卢不仅反映了当时海昏国人的生死观,也验证了当时四神体系尚未定型的事实,为后人进一步研究四神观念提供了重要的窗口。

(责任编辑:吴启琳)

Preliminary Study on the New Unearthed Danglu in the Grave of Haihun Marquis

Zhang Yihe1,Chen Qiaoqiao2

(1.Department of History of East China Normal University,Shanghai China,200241;2.Department of Basic of Zhejiang Shuren University,Hangzhou Zhejiang,310015)

The images on the bronze Danglus,unearthed in the grave of Haihun Marquis,rich in connotation,implied a far-reaching,are important evidence in the development of Four Gods concept in ancient China.These refined and complex Danglus are precious cultural relics in Western Han Dynasty,a crucial stage of popular Four Gods belief,which was the key period of the establishment of Four Gods images.They are of great value for further research of knowledge,belief and the social in Han Dynasty.See through the Danglus,the authors described briefly on the shape and functions of Danglu.See through the images,the authors analyzed the features of the early concept of Four Gods in Western Han Dynasty.

the grave of Haihun Marquis;Danglu;Concept of Four Gods

K878.8

A

1008-7354(2016)03-0008-09

1.章义和(1963-),男,安徽青阳人,华东师范大学历史系教授,博士生导师,从事汉唐史研究;2.陈俏巧(1980-),女,浙江树人大学基础部讲师。