小学生语文学习的基本方法研究(下)

■武汉市教育科学研究院 张凤英

小学生语文学习的基本方法研究(下)

■武汉市教育科学研究院 张凤英

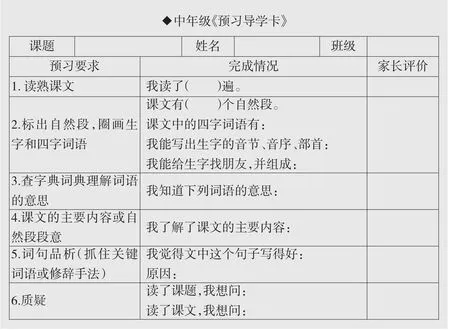

7.预习方法

预习是指学生对课堂即将学习的内容独立进行的一种学习活动。预习发生在教师的课堂指导之前,是学生课堂学习的准备状态。预习能力是学生自主学习能力的主要表征。其主要任务是复习、巩固有关的旧知识,初步感知新教材,找出新教材的疑难点,为学习新知识扫清障碍,做好准备。在学习知识的整个过程中有着不可低估的作用。

叶圣陶在《论中学国文课程的改订》一文中说:“指导预习的办法实施了,上课的情形就将和现在完全两样。上课做什么呢?在学生是报告和讨论,不再是一味听讲,在教师是指导和订正,不再是一味讲解。”

◆基本方法:

(1)读。即朗读课文。

(2)圈。低年级圈生字、词语;中高年级圈画词语、句子。

(3)标。低年级标自然段序号;中高年级批注自己的感想、疑问等。

(4)写。低年级书空生字;低中高年级抄词、组词。

(5)查。查字典、词典等工具书;根据需要或要求查找资料。

(6)思。中高年级思考课后相关练习题。

(7)问。就自己的疑点、难点等不懂的地方提问。

◆高年级《预习小结》

预习小结分为三个阶段:

第一阶段:按要求预习课文,将预习成果写成100字以上小结。

①浏览课文,理解课文大意:用“谁干什么,结果如何”或“什么怎么样”的句式概括主要内容。

②默读课文,自学生字词:将易读错或易写错的生字进行区分、识记,将不懂的词语查词典或工具书理解。

③朗读课文,将课文读流利,对课文中不理解的部分进行质疑。

④品读课文,用联系上下文或其他方法理解疑难词句。

⑤再读课文,试着口头完成课后“理解?运用”。

第二阶段:在第一阶段的基础上,调整了第五项要求。

⑤再读课文,试着口头完成课后“理解?运用”。根据课后“理解?运用”简要说说自己对课文的理解和认识。

第三阶段:在第二阶段的基础上,增加了第六项要求。

⑥赏析课文:从写作顺序、修辞手法、描写方法、表达方法等方面对课文精彩部分进行赏析。

8.朗读方法

朗读的基本要求是正确、流利、有感情。

◆正确地朗读的方法

(1)字音准确。尤其是前鼻音、后鼻音、平舌音、翘舌音,还有轻声、儿化、变调等。

(2)句子正确。不读错字,不丢字,不添字,不颠倒字,不重复字。

(3)标点停顿。不唱读。

◆流利地朗读的方法

(1)突出重点。词儿连读,正确断句,标点停顿。

(2)突出难点。长句子、难读的句子,采用扩展式的方法逐步指导。

(3)多读多练。由生到熟,熟能生巧。巧,就是形成了一定的语感。

(4)朗读示范。

◆有感情地朗读的方法

“十六字诀”:紧扣语言,突出重点,层层推进,强化体验。

(1)抓住动词,通过动作模拟强化体验。

(2)抓住人物神态和语言,通过角色体验强化体验。

(3)联系生活经验,强化体验。

如,学习《李子核》,课文前半部分写瓦尼亚偷尝李子的过程,侧重在动作描写,因此,通过动作体验走进人物内心,自然达到感情朗读的目的;课文后半部分写瓦尼亚掩饰自己偷尝了李子,侧重在神态和语言描写,因此,通过抓住人物的神态和语言进行角色体验,感情朗读也可以水到渠成。

(4)抓住对话,分角色朗读,强化体验。

(5)抓住语言空白处,适当补充资料,强化体验。

如,学习《浮冰上》,为了更好地引导学生体会诺尼的内心冲突,教师相机补充诺尼和尼玛克七年来朝夕相处的场景,补充三天前尼玛克毫不犹豫地舍身陪伴,学生更加强烈地感受到诺尼与尼玛克之间真真实实的爱,对诺尼杀犬还是不杀犬的内心冲突也更加地感同身受,有感情朗读自然水到渠成。

(6)抓住反复出现的句式,层层回扣,强化体验。

(7)教师语言渲染,层层推进,强化体验。

(8)抓住标点符号,强化体验。

如,学习《吃水不忘挖井人》第二自然段,老师首先让学生划出重点句“走了一阵,只见一口不大的池塘,杂草丛生,池水很脏”;在品味重点词语“杂草丛生,池水很脏”中,让学生一步步走进老乡恶劣的生活环境;在反复引读“这水挑来做什么用?”“吃呀!”中,感受毛主席面对此情此景的不可思议;在反复吟读“疑惑”中,真切感受毛主席见到此情此景时的惊讶;在一声声“苦笑”中,身临其境地体会老乡的无可奈何、别无选择。第二自然段的教学,老师抓住关键词句,通过语言渲染,层层推进,让学生走近老乡的生活,让学生走进老乡的心里,与老乡同悲同喜,有感情地朗读水到渠成。

9.理解词句方法

理解词语和句子的意思,这是阅读理解的基本要求。

基本方法:

(1)借助字典、词典等工具书

(2)借助图片

(3)联系生活经验

如,学习《自然界的时钟》,“东方欲晓”“太阳当顶”“日落西山”“夜幕降临”这几个表示时间的词学生不是很清楚,于是,教师通过借助图片和引导学生联系生活两种方法,用图词连线的教学活动,帮助学生了解词义,理清时间的先后顺序。

(4)抓

(5)联系上下文

如,学习《九色鹿》,“忘恩负义”这个词对一年级学生来说非常难,教师可以抓住“恩”和“义”,联系上下文来帮助学生了解意思:九色鹿说猎人忘恩负义,那同学们联系前文想一想,猎人忘了什么恩,负了什么义。猎人忘记了九色鹿对自己的救命之恩,忘记了自己对九色鹿的保证;为了得到一百两黄金,猎人还带着国王的军队到河边来捉九色鹿,并且是假装掉到河里让九色鹿又出来救他,他做出了对不起九色鹿的事。

(6)动作辅助

如,学习《李子核》,“打转转”“闻闻”“摸摸”“踮起”“抓起”“塞进”这些动词,可以让学生通过做动作来了解词语的意思。

(7)熟词替换

如,学习《徐悲鸿画马》,“举世闻名”一词,可以用熟词替换的方法:世界闻名、闻名中外。还可以抓“举”来理解:举,全;全世界都有名。

(8)结合字形

如,学习《渔歌子》,“箬笠”“蓑衣”两个词,可以抓住竹字头和字头草字头,同时借助图片来理解。

如,学习《伯牙断琴》,“大雨滂沱”一词,可以抓住“滂沱”中的两个三点水来理解:水那么多,形容雨下得很大。

如,学习《美丽的晋祠》,“老妪负水”一词,先抓住“妪”字的女字旁理解“老妪”是指老太太,再来想象老太太背水的画面。

(9)举一反三

如,学习《雨后》,“树梢”一词,可以通过看图片、抓住“梢”字了解意思,同时还可以联系“发梢”“眉梢”来帮助理解。

如,学习《小草的生命》,“岩缝”一词,可以通过看图片、抓住“缝”字了解意思,同时还可以联系“门缝”“墙缝”“指缝”来帮助理解。

10.概括内容方法

“概括”本来有动词和形容词两种词性:作动词,把事物的共同特点归结在一起;总括。作形容词,简明扼要。“概括内容”,“概括”在这里是作动词,但是内容“概括”到什么程度?那就是简明扼要。

基本方法:

(1)课题扩展概括。课题是文章的眼睛,透过题目我们能捕捉到课文的关键信息。

如,学习《“我喜欢昆虫”》,主要内容可以概括为:安妮喜欢昆虫,长大了相当昆虫学家。

(2)段意归并概括。一篇文章往往由许多段落组成的,我们可以通过概括段落大意,然后将段落大意归并或串连起来的方法来概括课文主要内容。这里的段,既可以是自然段,又可以是意义段。

如,学习《中国的花》,老师首先引导思考每个自然段讲了哪些内容?第一自然段讲中国自古有种花、爱花的传统;第二自然段讲中国人喜爱的梅花;第三自然段讲中国人喜爱的牡丹;第四自然段讲中国人喜爱的十大名花;第五自然段讲许多城市都有自己的市花;第六自然段讲越来越多的人种花、送花。然后,教师再引导学生发现,第二、三、四自然段可以归并为:中国人喜爱的梅花、牡丹等十大名花。最后,老师引导学生将段落大意串联起来,主要内容概括为:中国自古有种花、爱花的传统,中国人喜爱梅花、牡丹等十大名花,如今各个城市都有自己的市花,越来越多的人种花、送花。”

如,学习《荷兰风车》,可以先找出每个自然段的中心句,再将这些中心句连接起来就可以概括课文的主要内容。

(3)抓概括。

如,学习《小草的生命》,抓住“顽强”一次概括主要内容;学习《太阳的颜色》,抓住小白兔去问了小鸟、小青蛙和小蜜蜂这三个动物概括主要内容。

(4)抓中心句概括。

如,学习《卢沟桥的狮子》,抓住课文的中心句“卢沟桥的狮子大小不一,形态各异,真是很难数清楚”概括;学习《罗马速写》,抓住课文的中心句“罗马这座城市很特别,遗址多,雕塑多,喷泉也多”概括。

(5)抓住要素概括。记叙文六要素:时间、地点、人物、事情的起因、经过、结果。把这六要素理清了,再用合适的连接词串联话,就可以概括文章的主要内容。六要素中,时间、地点、人物和事情的结果这四个要素学生比较容易把握,而事情的起因和经过学生往往难于把握,不是过于简洁,就是过于繁杂,这就需要教师适当引导。

如,学习《军神》,学生通过自读知道,是沃克医生称刘伯承为“军神”,但是事情的起因和经过,学生初读仍然说不清楚,因此,教师就围绕“沃克医生为什么称刘伯承为军神?”这个核心问题,引导学生寻找事情的起因,重点指导学生概括事情的经过,最后抓住要素概括课文的主要内容:刘伯承眼睛受伤到外国人开设的诊所治疗,手术中他拒绝使用麻醉剂,一声不吭,还细数72刀,沃克医生因此称他为“军神”。

(6)列小标题概括。对于篇幅比较长的课文,学生直接概括主要内容存在一定困难。如果先给各个部分列出小标题,再将小标题用合适的连接词连接起来,这样变概括全文内容为概括部分内容,可以大大降低概括主要内容的难度。

如,学习《小英雄雨来》,可以先为六个部分分别列出小标题:游泳本领高、夜校读书、掩护大叔、勇斗鬼子、河沿枪声、雨来脱险。然后,引导学生将六个小标题用合适的连接词串联起来就可以概括主要内容:抗日战争时期,晋察冀边区十二岁的雨来游泳本领高,他在夜校读书知道了要爱祖国,雨来为了掩护交通员李大叔被鬼子抓住,他勇斗鬼子,坚决不说出李大叔下落,鬼子想杀害雨来,河沿响起枪声,雨来凭着高超的游泳本领脱险。

(7)抓写作顺序概括。

如,学习《观潮》,可以引导学生抓住潮来前、潮来时、潮头过后的写作顺序概括主要内容。

11.批注方法

批注是指阅读时在文中空白处对文章加批语和注解。

◆批注位置

(1)眉批。批注在书上面的空白部分。眉批的内容主要是批注对课文的总体印象、背景资料等。

(2)旁批。批注在书页右侧,字词句的旁边。旁批的内容主要是批注读书过程中的疑点、难点,对关键语句的感悟。

(3)尾批。批注在语段或全文之后。尾批的内容主要批注是读后的感悟、思考或启发。

◆批注方式

(1)标注。标注(圈画、勾画)生字、词语、语句。

(2)注释。注释词义,注明出处。

(3)提要。提示内容要点、文章脉络、语言特点等。

(4)批语。批注所知、所感、所思、所惑等。

如,学习《三峡游》,老师在课题的“游”字下面加上着重号“·”并注释“游记”,引导学生关注文章的文体特征;围绕“作者是按照怎样的顺序游览三峡的”这个问题,引导学生用“·”标注表示时间的词语,用勾画或旁批的方式提示游览的空间顺序;研读瞿塘峡时,引导学生用旁批的方式批注作者的所见所感以及自己的阅读感受,并用“△”标注关键词语。

◆批注符号

批注是为了醒目、突出,是为学习和阅读提供方便。随着学习内容越来越复杂,学生需要批注的内容越来越多,因此,批注符号的相对规定性就显得非常必要。

○:标注田字格里要求学会的生字。

_:标注双横线里要求会认的生字。

1.2.3.……:标注自然段序号或小节号。

①②③……:标注句子序号。

如,学习《伯牙断琴》,研读子期“善听”时,围绕“哪些句子让你感受到子期善于听琴”这个问题,老师引导学生找到第四自然段的四个句子,标上序号①②③④;然后围绕“哪些关键词能够帮助你理解子期的善听,用‘△’在下面做记号”,逐句展开研读。

‖:划分文章意义段的层次。

│:划分意义段内部的层次。

?:标注有疑问的地方。

·或△:标注语。

___或 :标注关键语句。

___:标注起特殊作用的句子,如总起句、过渡句、中心句、总结句等。

如,学习《刮脸》,二年级学生预习时已经养成了圈画生字、标注自然段的习惯;课堂上,围绕“你觉得课文哪些地方很有趣”这个问题,老师引导学生用“___”勾画描写小贝当有趣的句子,用“___”勾画描写理发师有趣的句子,用“△”标注关键词语,从而体会小贝当的天真可爱、理发师的幽默风趣。

12.背诵方法

语文学习强调语言积累,背诵是语言积累最有效的途径。

基本方法:

(1)熟读成诵法。

(2)理解记忆法。

(3)逐句累加法。

(4)抓住背诵。

(5)抓住标点符号背诵。

(6)想象画面背诵。

如,学习《三月桃花水》,教师就运用了抓背诵、抓标点符号背诵、联系生活实际想象画面背诵等多种方法引导学生背诵。

13.表达方法

◆表达方法

表达方法分为五种:记叙、描写、说明、抒情和议论。一篇文章可以以一种表达方法为主,兼用其它表达方法。小学阶段,主要涉及记叙、描写、说明和抒情这四种表达方法。

(1)记叙(2)描写

(3)抒情(4)说明

如,学习童话故事《青蛙卖泥塘》,教师引导学生重点关注记叙这种表达方法,抓住青蛙的吆喝,抓住文中出现的几种动物,抓住“要是”“于是”“可是”这三个关键词,引导学生轻松地读童话故事,快乐地讲童话故事。

如,学习小说《浮冰上》,教师引导学生重点关注人物的内心冲突——杀犬还是不杀犬,重点关注小说刻画人物内心冲突的表达方法——描写,主要是动作描写、神态描写和心理描写。

修辞手法不属于表达方法:表达方法是文章的基本概念,从宏观角度表现文章;修辞手法主要是增强文章中句子的表达效果,是从微观角度表现文章。但是,对于学生习作来说,表达方法和修辞手法都非常重要,所以,在课题研究时都给予了关注。

◆修辞手法

修辞手法有很多,常用的修辞手法有比喻、拟人、排比、反复、设问、反问、夸张和对偶。小学阶段,主要涉及比喻、拟人、排比、反复、设问和反问这六种。

(1)比喻(2)拟人(3)排比

(4)反复(5)设问(6)反问

如,学习散文《山茶花》,教师首先关注的表达方法就是抒情,设计了让学生在课文寻找含有“美”字的句子,在仔细寻找、反复诵读,慢慢品味的过程中,学生对茶花的美以及作者对茶花的喜爱之情感受至深,对散文中抒情这种典型的表达方法触之可及。在学习第三自然段时,教师引导学生关注描写白茶、墨茶和粉茶的三个比喻句,三个比喻句比喻词不同“像……一样”“仿佛”“是”,教师通过互换比喻词的方式,引导学生体会比喻句的特点,了解比喻词的用法,感受句式上存在的细微差异。

14.拓展阅读方法

拓展阅读是指以阅读一篇文章为中心,拓展到阅读其它相关作品。拓展阅读是相对于课内的、单篇的课文阅读而言的,主要包括时间上的拓展——课堂内外,内容上的拓展——从单篇到多篇或整本书的阅读。

基本方法:

(1)从课文节选拓展阅读原文或原著。

(2)从改定的课文到作者的未定稿,并比较课文与未定稿的异同。

(3)从课文拓展阅读作者的其他作品。

(4)从课文拓展阅读作者的传记,或对课文作者作品的评论等。

(5)从课文扩展到与课文主题或写法相近的其他文章。

(6)从教材中的引文拓展阅读引文出处的全篇。

(7)从课文中所写的某个人物、某种景物、某个事件、某种细节、某种写法甚至是某句话、某个字等拓展阅读其他相关作品。

如,学习《丑小鸭》,拓展阅读安徒生童话《丑小鸭》;读《木兰从军》,拓展阅读《木兰辞》;学习《蝉》拓展阅读法布尔的《昆虫记》;学习《跟祖父学诗》,拓展阅读萧红的《呼兰河传》;学习《匆匆》,拓展阅读《朱自清散文》。

15.质疑方法

质疑是指学生在学习过程中产生疑问、提出疑问的过程。

基本方法:

(1)从课题上质疑。(什么?为什么?怎么样?)

(2)从文章的主要内容上质疑。

(3)从文章表现的中心上质疑。

(4)对文章中不理解的地方质疑。

(5)抓住文章的矛盾处质疑。

如,学习《健忘的教授》,一课时教学有三个质疑环节:就课题质疑;就不理解的词语或句子质疑;就课文的矛盾处质疑,即伊里奇教授到底是健忘,还是不健忘?课文写了教授的健忘——忘了学生的名字,忘了儿子,忘了车子,但是实际上是突出教授的不忘——牢记学术,牢记情谊,牢记工作,表现了伊里奇教授的人格魅力。

(6)从文章的表达方法上质疑。

(7)从文章的语言运用上质疑。

如,学习《小草的生命》,就“冒”字质疑:“种子从岩缝里冒出了嫩芽。”能换成“种子从岩缝里长出了嫩芽。”吗?不能!因为“冒”更能体现小草的种子从岩缝中长出嫩芽是多么的不容易。

(8)抓住标点符号质疑。

如,学习《“我喜欢昆虫”》,就可以从课题的引号出发:课题为什么有引号?因为这是安妮说的一句话。这句话在哪里,在文中起什么作用?在课文最后一个自然段,点明了文章的中心。你从课文哪些地方可以看出“我”喜欢昆虫?学生可以从之前和之后的每一个自然段找到依据——放走玻璃瓶里的昆虫;只要是昆虫就喜欢;收集死的昆虫和昆虫壳;爱护昆虫;是昆虫的好朋友;长大了要做昆虫学家。

责任编辑郑占怡