凶险的“瘴气”

杜冬

在进藏的漫漫长路中,除了可怕的雪崩,最危险的可能就是所谓瘴气。

有清一代,在驻藏的笔记、书籍、诗歌乃至公文、上谕中,关于瘴气的记录不绝于书,一直持续,“不甚陡峻,途长百余里,盛夏积雪不消,累有数仞深者,烟瘴甚盛,最为难行,道旁之人畜俄俄弃途填壑,不知凡几”;

“沙工拉,高险难行,长百余里,四时积雪,盛夏不消,烟瘴扑人,”

几乎凡是大雪山皆有瘴气,早在清代之前,人们就对青藏高原的气候有所认识,《南齐书》卷59《河南》载今甘肃、青海黄河以南一带“辄有瘴气,使人断气,牛马得之,疲汗不能行” 。《开元释教录》卷5下《观世音菩萨受记经》谓:“登葱岭雪山,栈路险恶,驴马不通,层冰峨峨,绝无草木,山多瘴气。”从症状上看,这些瘴气明显与南方密林中致人生病的暑气不同,因此被称为“冷瘴”。

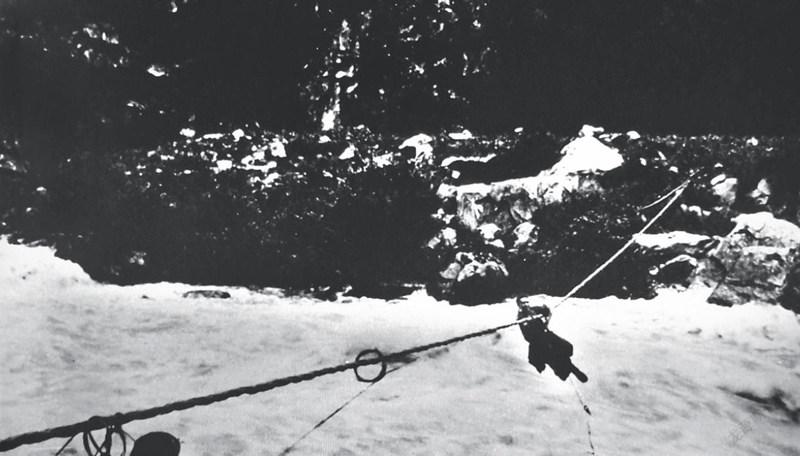

二十世纪40年代,横渡怒江的溜索还是主要交通工具。

冷瘴对清军入藏平叛的军事行动造成的巨大困扰是客观存在的,特别是冬季,“冬季瘫气益烈, 人不得食, 始冻, 全身肿胀即亡”,例如在康熙五十九年的远征中,“各路大兵到齐,在路经行两月,风雪瘫病,天寒草短,马皆疲病……待至半月,粮尚未到,斗米百金,人有饥色……万人之中约拣存二三千人……出口以来,雨雪瘴病,马匹损伤过多,此际采买无从”。

康熙帝显然对此也有所了解,在日后他御制的碑文中,战胜冷瘴也成了军功的一项:“遣朕子孙等调发满洲蒙古绿旗兵各数万,历烟瘴之地,士马安然而至…历瘴病险远之区,未曾半载,即建殊勋。”

今日,对于冷瘴的研究主要以冯汉铺、左鹏、于赓哲等学者的观点,即冷瘴就是高原反应。是因海拔高、气候严寒导致的高原低氧或缺氧综合征,历代中原王朝的军队不适应这种海拔及气候,加上行军疲乏,导致疾病高发。

学者周琼在《藏区“冷瘴”新辨》一文中考证,“冷瘴并不仅仅是高原反应,而是多种病症的组合。其中包括“急剧变化的气候条件使生物代谢及其毒素产生后, 在河边山谷等相对封闭的地理环境中长期积聚, 极易对人畜造成伤害, 出现呕吐、腹痛、腹泻、发冷、发热等不同程度的中瘴症状”。

寒冷和随即而来的失温也被笼统归入了“冷瘴”的范畴,为此周琼还亲自上了雪宝顶体验,她如此记录:“飘劲寒冷的风不仅让人有不能喘气的感觉,也把寒冷渗透到了骨头里,手脚逐渐冰凉,10 余分钟后有了僵滞的感觉,不断来回走动,期望暖和一些,但效果不大,半个多小时后手脚已近麻木,喘息亦有渐渐困难的感觉,但却清醒地感觉到此时的呼吸困难与高原反应的呼吸困难是不一样的,这是寒风袭面及过分寒冻而致,平原人群应当会有部分高原反应征。”

因此,在进藏路上令人望而生畏的冷瘴,在周琼看来,是平原人群进藏后遭遇到的一系列反应,“他们进入空气稀薄、风寒飘劲的冷瘴区后, 常因严寒、低压及低氧状况不同程度地出现诸如心悸、气短( 急)、昏迷、呕吐、血压异常、神经与精神异常、缺氧性颅内高压综合症等症状”。

这些症状随海拔的增高逐渐明显, 就是典型的高原反应征。

到了清代末年,驻藏大臣有泰在其日记中说“天觉干燥,内热外凉,人不适者多,真正氧气少,洋人之论竟不差”。可见到了清代末年,时人已经逐渐接受了缺氧的科学认识,而不笼统地冠之以瘴气之名了。