突破PPP融资瓶颈:项目整体营业证券化试探

(安徽省社会科学院法学所,安徽 合肥 230051)

引言

自英国于20世纪80年代将PPP(Public Private Partnerships,公私合作)作为改善公共服务效率、缓解公共财政紧张的主要举措以来,很多国家以及世界银行、亚洲开发银行等国际组织,纷纷尝试将其作为本国或本区域公共服务设施建设、改革的重要推手。PPP进入我国始于1980年代中期,当时为了吸引外资参与基础设施建设,广东等经济发达地区开始尝试授权建设经营模式。我国中央政府大力推广PPP始于2014年,主要原因是经济进入新常态后政府财政收入增长放缓,地方政府公共服务设施建设长期倚重的政府融资平台的系统性风险不断显现。2014年11月,国务院发布《关于加强地方政府性债务管理的意见》(即“国务院43号文”),“鼓励社会资本通过特许经营等方式,参与城市基础设施等有一定收益的公益性事业投资和运营”。“国务院43号文”发布后,我国推动PPP的力度空前加大。到2015年底,国家发改委PPP项目库的推介待落地项目已达到2125个,总投资3.5万亿元。

尽管从中央到地方各级政府大力推动,但截至目前,PPP在我国仍面临“理想丰满、现实骨感”的尴尬,各地推介项目的实际签约率不足20%。对于PPP“雷声大、雨点小”的原因,国内学者多从社会资本投资意愿角度进行了分析。如:胡舒立(2015)[11]认为,政府履约诚信缺乏法制保障,是项目落地签约率低的主要因素;陈志敏等(2015)[10]则将原因归咎为项目预期收益率不足。笔者认同上述学者的观点,但同时认为,融资渠道狭窄,也是导致签约率不如人意的重要原因之一。PPP包括“外包类、特许经营权类、私有化类”等多种形式(王灏,2004)[14],根据“国务院43号文”及其出台背景,我国当前着力推动的,应当是特许经营权类PPP。特许经营权类PPP项目投资基础设施建设需要大量资金,从国外实践看,这类项目的股权资本,一般只占项目总投资的20~25%(包括私人发起人股权资本、政府股权资本、第三方入股资本),其余75~80%需要通过项目公司融资解决((UK) HM TREASURY,2012)[8]。我国目前开展的PPP项目,融资主要依靠申请银行贷款和发行项目债两种形式。由于特许经营权类PPP通常长达20~30年,不确定性风险因素较多,传统银行贷款(期限一般较短)和项目债(杠杆率高导致成本增加)都有一定的局限性,难以满足其大量融资需求。提高PPP项目落地率,需要借鉴国外经验创新债权融资方式,突破融资瓶颈。

截止目前,国内学者PPP研究多集中在模式选择、风险分担、股权融资结构等方面,对项目债权融资模式涉猎不多。为数不多的涉及这方面的研究,主要是介绍并建议引入金融危机前国外较普遍的项目担保融资(project finance)(郭少明等,2000)[13],以及建议广泛开展项目收益证券化融资(郭实等,2015;姚东旻等,2015)[12][15]。实际上,国外市场还有一种融资方式——项目整体营业证券化。金融危机后,由于项目担保融资市场急剧萎缩,项目整体营业证券化发展迅速。项目整体营业证券化含有项目担保融资和项目收益证券化双重特点,由于其对项目公司(SPV)经营行为施加了严格约束,就我国当前的情况而言,还具有促进政府履约诚信的特殊意义。但截止目前,这种融资方式尚未进入我国学术研究和实务界的视野。本文拟对这种融资方式进行研究,为解决当前PPP融资困难提供一种思路。

整体营业证券化的基本结构

在认识PPP项目整体营业证券化之前,有必要先了解整体营业证券化的基本法律构造。所谓整体营业证券化(Whole Business Securitization,WBS),顾名思义,就是将企业整体营业资产(包括但不限于债券存续期间的所有营业收入、股权、知识产权、主要生产设施、市场营销设施等)打包作为证券化基础资产,发行资产支持债券。

截止目前,典型的整体营业证券化交易主要有以下三种结构:

图1 浮动担保结构整体营业证券化示意图

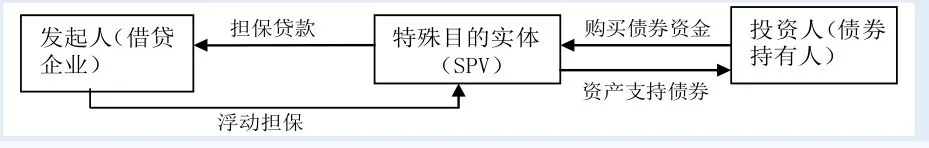

一、浮动担保结构

这种结构是英国及英联邦国家整体营业证券化的基本模式,基本结构如图1。

发起人以整体营业作为抵押,从SPV获得担保贷款,并以未来营业收入偿还资产支持债券本息。由于作为基础资产的发起人的营业财产并未转移到SPV名下,这种结构从表面看与普通担保债券并无不同。它之所以能取得资产证券化的破产隔离效果,与英国破产法律的“债务人优先保护”原则有关。根据英国“1986年破产法令”,破产程序开始后,以债务人所有(或者几乎所有)财产设置抵押的抵押债权人,有权不经法院许可指定一名行政接收人(administrative receiver),由其管理、控制破产企业的资产1。这意味着:即使发起人陷于财务困境,债券持有人仍然可以通过其指定的行政接收人优先获得经营收入,不必受破产程序困扰。虽然没有真实的财产转移,但实际上也达到了破产隔离的效果。

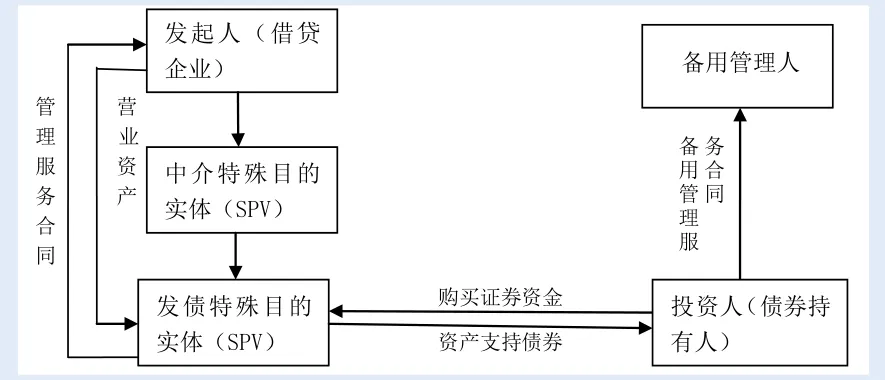

二、营业转让结构

浮动担保结构整体营业证券化依赖于英国独特的债务人优先保护破产制度。对于欧洲大陆、美国、日本等没有这种破产制度的国家,由于破产法有“自动止付(automatic stay)”制度,即破产程序开始后,债务人的债务履行自动中止,债权人停止任何与要求履行有关的行为(Epstein, 2005)[3],因此即使以企业整体资产抵押的债权人,也不能获得特别保护。在这些国家,整体营业证券化主要采用营业转让模式如图2。

发起人将整体营业资产通过中介SPV2,转移至承担发放贷款和发行资产支持债券任务的发债SPV,但保留持有对这些资产的股权。为了继续保留经营管理权,发债SPV会与发起人签订管理服务合同,委托后者作为“第一服务人”继续经营管理被证券化的营业。同时约定,如果营业出现可能影响债券还本付息的某种不利状况(通常称为“不利触发点(adverse triggers)”),则发起人失去经营管理权,转由事先确定的“备用管理人”对营业实施经营管理。同时,发起人持有的发债SPV股权转移至债券持有人(或其指定的第三方)名下。不难看出,上述系列合同安排,主要目的就是为了实现整体营业证券化基本目标:在维持发起人继续经营的同时,实现被证券化资产与发起人的破产隔离。

图2 营业转让结构整体营业证券化示意图

不过,与传统证券化SPV资产池本身无破产之虞不同,在整体营业证券化中,SPV资产池仍然承担正常商业经营功能,因而仍然有破产风险。为了避免SPV申请破产(主动破产)和被营业交易的债权人申请破产(被动破产),实践中常通过合同安排,对SPV的营业方式、组织结构等,选择采取以下限制措施:严格限制经营范围,禁止涉足本业以外的新业务;严格限制运营方式,如不得合并、收购,不得发行新股,不得修改企业章程,等等;财务上的限制,如公司财务必须满足一定的财务指标,不得对外投资,对内部营运再投资设置最高限额,不得举债,不得对外担保,不得处置资产,等等;运营、雇员外包,尽可能减少企业营业交易对手的数量,避免被动破产;通过任命独立董事、向债券持有人发行享有否决权的“黄金股(golden shares)”以及约定SPV本身、董事、股东(发起人)不得主动提出破产申请等方式,避免主动破产风险;等等。

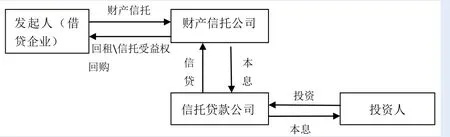

三、营业信托结构

金融危机前夕,日本市场在营业转让结构的基础上,发展出一种新的交易模式——营业信托结构,基本模式如图3。

图3 营业信托结构整体营业证券化示意图

在证券存续期内,发起人将整体营业资产信托给财产信托公司,取得信托受益权。然后,由财产信托公司以来源于投资人的资金(以信托财产抵押)回购信托受益权,发起人获得融资,并通过信托后回租(lease-back)的方式继续取得受托营业资产的经营管理权。与营业转让结构相比,营业信托结构的主要优势在于更能实现破产隔离效果。在营业转让结构中,SPV是发起人全资拥有的子公司,尽管通过合同安排,发起人对其的支配能力受到很大限制,但百密难免一疏,发起人的不当干预仍有可能,因此,信用评级机构在证券评级时仍会将发起人的信用纳入考量范围。而在营业信托结构下,发起人不再直接拥有被证券化营业的任何股权,其不当干预的可能性进一步减低3。

整体营业证券化在PPP项目融资上的运用

PPP项目是整体营业证券化融资的合适主体,原因在于:其一,债券投资人通过合同安排对股权投资人(包括公共投资和私人投资)经营行为的监督控制,可以防止后者的道德风险;其二,PPP公共服务项目存在市场准入限制,市场竞争性较低,用于偿付债券本息的经营收入相对稳定;其三,用于担保的营业基础资产包含流动性较好的固定资产,在债券本息不能偿付时便于实现抵押权变现;其四,项目建成后所需的维护、运营成本(债券投资人难以约束)不高;其五,项目维护、运营对发起人特殊经营技能的要求不高,市场上存在能够胜任的备用管理人。

整体营业证券化应用于PPP,最早出现在英国,1999年,伦敦的一项公益展览馆项目首次使用整体营业证券化融资1.83亿英镑(UBS Warburg,2000)[7],后来逐渐被澳大利亚、新西兰、马来西亚等具有英国破产法传统国家以及日本等国采用(Hill C., 2002)[5]。目前,PPP项目使用整体营业证券化最为广泛的是英国和日本,涉及收费公路、城市供水、污水处理、公益养老院等诸多领域(Murakami Y.,2012)[6]。金融危机爆发后,资产证券化市场急剧萎缩,但整体营业证券化很快重新崛起。2010年,英国新发行整体营业支持证券45亿英镑,占ABS市场交易的47%,其中,PPP融资占了重要一部分(AFME,2010)[1]。特别值得一提的是,2013年,英国一些原本不含有整体营业证券化因素的PPP项目(“私人融资计划,Private Finance Initiative(PFI)”,多依赖发行由专业证券担保机构(即所谓的“单一业务担保机构,monoline”)提供担保的项目担保债券进行融资),因危机后大量单一业务担保机构倒闭,转而采用整体营业证券化进行债务重组,PPP项目整体营业证券化市场进一步攀升。根据欧洲金融市场协会(AFME)的统计数据,2012年底,英国存量整体营业证券化总量为512亿欧元,由于PFI进行项目整体营业证券化债务重组,到2013年底,存量整体营业证券化激增至698亿欧元;受英国影响,法国、芬兰等一些原本没有整体营业证券化的国家,也分别在存量PFI项目上进行了5亿欧元的项目整体营业证券化融资重组(AFME,2013)[2]。

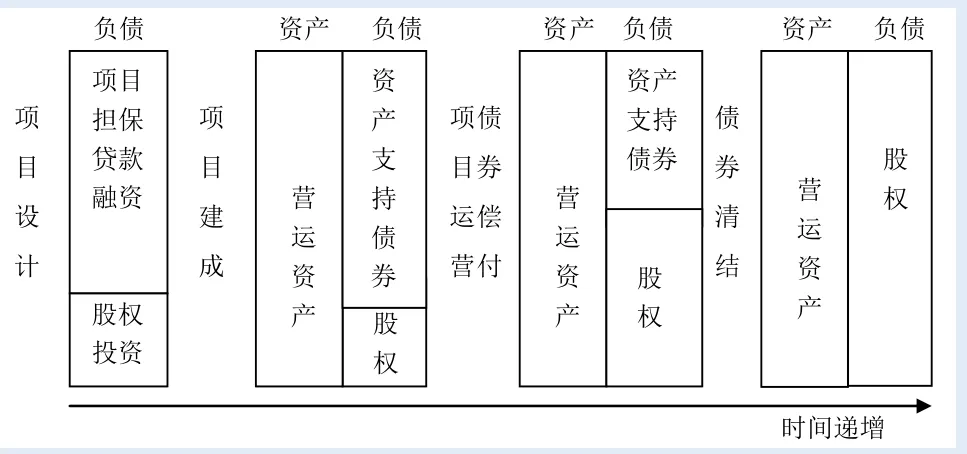

考虑到PPP项目的特殊性,其利用整体营业证券化融资常采用流程如图4。

一、项目设计建设阶段

由于项目设计建设阶段风险较大,项目运营资产尚未形成,通常难以进行整体营业证券化融资。项目设计、建设资金主要来源于两部分:股权投资和项目担保贷款融资,后者大多依赖金融机构的中短期贷款,以建成后的基础设施作为担保。

股权投资由政府公共投资和私人投资构成。传统上股权投资中公共投资占比一般很小,对私人投资经营道德风险的约束,主要依赖于政府的行政监督(通过授权许可行政合同进行)。由于缺乏对项目营运的日常监管,行政监督容易流于形式,给私人投资者牟取不当利益留下了空间。针对这一问题,一些国家开始要求增加股权投资中公共投资的比重。PPP市场最为活跃的英国,在2012年通过“PFI改革计划(简称‘PF2’)”,建议公共投资的比重占到30~49%,目的是通过参与项目SPV董事会,以市场方式对项目营运进行日常管控,保护公众利益和公共投资收益((UK)HM TREASURY,2012)[9]。不过,我国财政部2015年初公布的《PPP项目合同指南(试行)》,并未建议公共投资占有一定比例,给社会投资者牟取不当利益留下了可乘之机4。

图4 PPP项目整体营业证券化项目特殊目的公司(SPV)资产负债示意图

私人投资分为初始投资和受让投资两种类型。初始投资人大多是在PPP项目设计、建设方面拥有丰富经验的专业实业投资人,项目建成后,大多数初始投资人会将股权转让给具有目标营业营运专业经验的受让投资人,通过股权溢价实现投资收益,在市场继续寻找下一次投资机会。传统PPP股权投资公私合作多通过双方直接缔约形式达成,与拥有丰富经验的私人实业投资人相比,公共部门在缔约过程中处于相对弱势,公共利益有可能流失。为解决这一问题,英国“PF2”要求在确定私人投资时引入公开竞争机制,提高项目透明度,同时吸引养老基金等机构投资人直接参与股权投资,减少私人实业投资人的股权投资比例((UK) HM TREASURY,2012)[8]。

二、项目建成运营阶段

整体营业证券化融资在项目建成后进行,融得资金用于归还前期金融机构的项目担保贷款(见“图4”)。

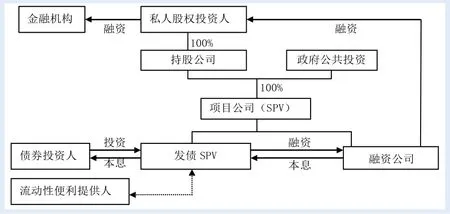

PPP项目整体营业证券化的常见结构如图5所示。

利用整体营业证券化融资偿还前期项目担保贷款后,股权投资实际上构成资产支持债券的垫层担保(如“图4”所示)。为了能让债券获得投资级以上评级(BBB/Baa及以上),股权投资占比需要达到一定的比例(根据营运风险大小确定,一般不低于20%)。金融危机后,信用评级机构和投资人对资产支持证券的风险总体看高,为了使待售债券获得投资级以上评级,整体营业支持债券内部往往采用结构化分层方式,由股权投资人自购最低层级债券。

由于PPP项目行政许可合同中均包含有终止条款,即如果项目运营方(私人股权投资人,项目公司控股股东)实质违约,如因提供服务不合标准侵害公众利益、利用控股地位侵害公共投资利益等,行政许可人有权终止许可授权,而一旦许可权被终止,整体营业支持债券投资人的利益势必受到很大影响。针对这一问题,欲进行整体营业证券化融资的PPP项目,一般都在行政授权许可中约定:如果因项目运营方违约许可权被终止,债券投资人享有优先替代权(通常称为“介入,step-in”)。通过这项安排,实现了PPP结构和整体营业证券化的债券投资人接管制度(备用管理人接管项目公司)之间的无缝链接5。

图5 PPP项目整体营业证券化常见结构示意图

与市场项目整体营业证券化不同,PPP项目承担着为公众提供合格服务的义务,为保证公共服务不至于陷于停滞或导致服务质量下降,债券投资人接管(包括上述的“被动介入接管”和债券本息支付困难时的“主动接管”)后需承担一定的义务:第一,如属于主动接管,债券投资人(通过备用管理人)需对行政许可人承担原项目运营方承担的所有义务;第二,如属于被动接管,债券投资人则负有纠正原项目运营人违约以符合许可合同要求的义务。如果债券投资人在约定时间内不能纠正违约,或者出现新的违约行为,行政许可人有权终止许可。

一旦行政授权许可被终止,为了防止公共服务中断,债券投资人需要承担解除基础公共服务设施抵押权的义务,为公共部门重组项目提供便利。在这种情况下,资产支持证券进入提前清偿程序,公共部门或者以市场价格收购服务设施(通常称为“解除费Termination Sum”),或者以出售服务设施所得收入,清偿债券本息。

三、债券清结阶段

整体营业支持债券的期限通常为20~25年。随着债券本息的支付,项目公司(SPV)的杠杆率逐渐下降。债券期满后,融资合同负加给项目运营人的义务解除,股权投资人取得完整所有权。

我国引入PPP项目整体营业证券化的价值和可能的法律模式

一、我国引入PPP项目整体营业证券化的价值

当前我国PPP项目债权融资的主要途径是银行贷款和项目公司直接发债。从融资可获得性、融资效率等方面看,这两种融资方式都存在局限性。

先看银行贷款。短存长贷是引发商业银行流动性风险的主要原因。商业银行的中长期贷款占比多,会加剧存贷款期限错配,引发流动性风险(朱冬辉,2013)[16]。因为这个原因,《贷款通则》将银行自营贷款的一般最长期限限定为10年,超过10年的,应当报人行备案(第十一条)。PPP项目的期限通常长达20~30年,商业银行经营要求的流动性原则,不允许其较多发放如此长期的贷款。当然,国家发改委和国开行2015年初发布的《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》,允许国开行PPP贷款的期限可以长达30年。但问题是,目前进入发改委PPP项目库的项目投资额即有3.5万亿,而国开行的贷款能力有限,其2014年全年发放的人民币贷款总额才有1.84万亿6。在与项目期限匹配的长期贷款难以获得的情况下,项目银行贷款融资的可能方式是循环贷款、借新还旧,但这不仅加大了融资成本,而且会增加项目运营的不确定性。

再看直接发债融资。尽管国家发改委2015年5月发布的“发改办财金[2015]1327号”通知7,将城投类企业发债资产负债率要求放宽至65%,债券募集资金占项目总投资比例放宽至不超过70%,解除了之前PPP项目公司发债受《公司法》等规定的累计总额不得超过净资产额40%的限制,但高杠杆率发债意味着高利率,会大大增加项目的实施成本,影响发起人的股权收益。另外,当前我国公司债券市场不够发达,目前发行的主要是中短期债券,PPP项目如果发行长期债券,其市场接受度如何尚不明朗。从国外实践看,PPP进行的项目担保债券融资,要想获得投资级以上评级,在对项目固定资产、未来收益等设置担保之外,还需由第三方提供额外担保。金融危机前,这种担保一般由前文提及的“单一业务担保机构”(具有评估证券风险的专业知识和经验)提供。但截至目前,我国尚没有这种专业担保金融机构。

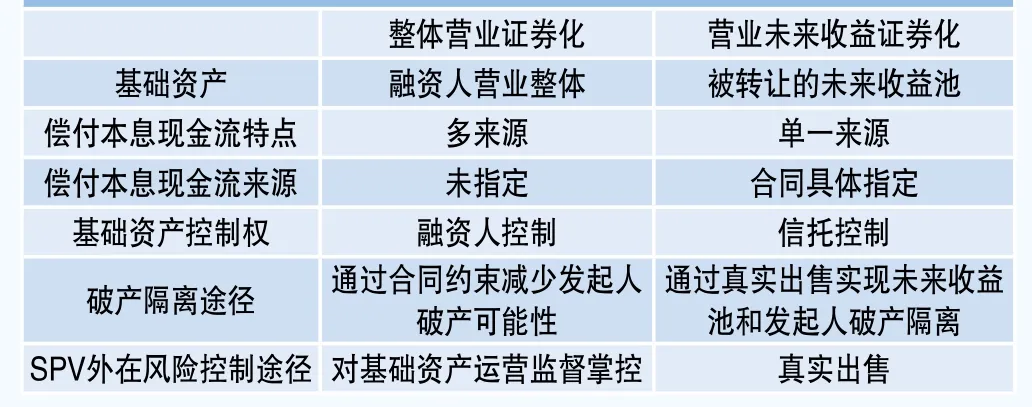

除了上述两种方式外,我国最近的PPP实践中还出现了发行项目收益债券融资模式(姚东旻等,2015)[15]。发行项目收益债券实际上就是营业未来收益证券化,与整体营业证券化有一定的相似性。但是,二者法律结构上的显著差异(见表1),导致前者对投资人的保护明显劣于后者。在营业未来收益证券化,投资人不仅对项目公司运营无权置喙,而且在其陷入财务困境时,只能就被转移至SPV的未来收益主张权利,并不能染指项目公司的其他资产,也无权要求更换管理人。营业未来收益证券化投资人承担的发起人营业风险,要远远超过整体营业证券化的投资人。

与银行贷款、发债、发行项目收益债券等相比,PPP项目整体营业证券化的最大优点是:因担保资产范围扩展至营业资产全部,以及投资人可以通过监督、控制营业行为防止融资人道德风险,债券发行的利率可以相对较低。此外,由于整体营业支持债券一般进行结构化设计,通过垫层,高层级债券可以获得投资级以上评级,因而可以向保险公司、社保基金等资金实力雄厚但风险偏好较低的机构投资人出售,使融资的可获取性增强。当然,对于项目公司来说,融资成本的降低不是无代价的,其经营行为会受到投资人的一定掣肘。不过具体到我国,这种掣肘却可以在一定程度上防止政府失信违约,强化政府契约意识,从而有利于项目落地签约。

表1 整体营业证券化和营业未来收益证券化比较

二、我国开展PPP项目整体营业证券化的可能法律模式

基于我国破产法没有英国式行政接收人制度,《企业破产法》规定由人民法院指定破产管理人(第十三条),因而不能选择浮动担保结构作为PPP项目整体营业证券化的法律模式,而只能选择营业转让或者营业信托模式。

1. 营业转让模式

美国和日本营业转让模式的发债SPV大多选择公司结构。美国以责任有限公司(LLC)为主。日本则主要有两种形式:一是为资产证券化量身打造的特殊目的公司;二是合同公司(日本版的LLC,2006年新《公司法》确立的新的公司形式)。之所以选择LLC这种组织形式,一方面是因为其具有的税收减免优惠,另一方面则是因为LLC兼具公司和合伙的特点,其运营管理类似于合伙,可以由章程自由约定,方便发起人通过章程设计达到破产隔离效果(Hamilton, 1995)[4]。截至目前,我国并未在法律上专为资产证券化量身打造特殊目的公司,也没有与美国LLC类似的商事组织。《公司法》、《合伙企业法》规定的有限责任公司、股份有限公司、有限合伙制度,均与整体营业资产证券化的发债SPV相去甚远。同时,由于发债SPV是营业资产的法律所有人,需要订立缜密章程约束其行为,像一般资产证券化那样设立离岸空壳SPV也行不通。因此,要采取美国或日本的营业转让模式,首先需要通过立法解决发债SPV的法律形式问题。

“专项计划”结构是否可行?当前,我国企业未来收益证券化一般通过“专项计划”的形式设计。根据证监会2013年3月发布的《证券公司资产证券化管理规定》,企业应收款、基础设施收益权、商业物业等不动产,以及证监会认可的其他财产或财产权利,皆可以作为基础资产(第八条)。根据这一规定,将整体营业打包作为基础资产已经没有法律障碍。不过,由于《管理规定》专为未来收益证券化量身打造,有关基础资产托管和专项计划收支的规定,对整体营业证券化构成了障碍。如《管理规定》要求,专项计划资产应由商业银行、证券公司等机构托管(第五条),专项计划的货币收支活动均应通过专项计划账户进行(第十二条)。由于整体营业证券化的基础资产仍然承担营业功能,因而不可能交由其他机构托管,其日常运营的收入和支出,也不可能通过由托管机构掌控的专项账户流动。欲通过“专项计划”开展项目整体营业证券化,需要对上述相关条款作出修改,清除制度障碍。

2. 营业信托模式

特定目的信托是我国信贷资产证券化的基本形式。尽管整体营业证券化因不属于信贷资产证券化而不能适用人行和银监会制定的《信贷资产证券化试点管理办法》,但以《信托法》为基础设计交易,在法律上并没有大的障碍。

《信托法》承认为“特定目的”设立“营业信托”的合法性(第二条、第三条)。根据《信托法》第三十条,信托文件可以约定受托人委托他人代为处理受托事务。对于“他人”的范围,法律并未限制。因此,财产信托公司在取得营业的信托管理权后将其经营权再返租给委托人,在法律上并无问题。另外,《信托法》的信托财产有限独立制度,也不会对项目整体营业证券化形成障碍。《信托法》第十五条规定,委托人依法解散、被依法撤销、被依法宣告破产时,委托人是唯一受益人的,信托终止,信托财产作为清算财产。在营业信托结构整体营业证券化中,项目SPV的信托受益权已经转让给财产信托公司,委托人已经不再是信托受益人,即使委托人(项目SPV)被重组,也不会导致信托终止。

不过,在营业信托模式中,财产信托公司在将营业资产返租给发起人(PPP项目公司)后,仍承担着代表投资人对其实施监督、控制职责。就我国当前而言,信托业务主要集中于资金信托,财产信托发展不足。要采用营业信托模式开展PPP项目整体营业证券化融资,当务之急需要培育能胜任的财产信托公司。

注释

1. The Insolvency Act, 1986(Eng.), c. 45, §29. 由于受到企业界的大量批评,英国2002年颁布的《企业法令(the Enterprise Act of 2002)》废弃了浮动担保人有权指定行政接收人的规定。不过,为了保持本国在证券化创新上的竞争力,该法令废弃条款豁免对整体营业证券化的适用(Sec.7B)。

2. 在发起人和发债特殊目的实体之间增加中介特殊目的实体,目的是为了把“真实出售”做实,避免在发起人破产时被法院以“假出售、真融资”为由将SPV与发起人合并。

3. 如果营业收入在按期支付债券本息后的盈余部分需要部分返还发起人,实践中常常采取由财产信托向发起人发行特别受益权的方式返还,即财产信托优先获得营业收在支付债券本息,盈余部分由特别受益权收益。

4. 《指南》“第一章、第一节、二”:“项目公司可以由社会资本(可以是一家企业,也可以是多家企业组成的联合体)出资设立,也可以由政府和社会资本共同出资设立。但政府在项目公司中的持股比例应当低于50%、且不具有实际控制力及管理权”。考虑到我国当前行政权力的强势地位,要求政府资本参与项目公司,尚有另种意义:政府参股可以在一定程度上实现政府利益和社会资本利益的整合,减少行政权力后期干预的可能性。

5. 具体通常这样安排:如果行政许可人欲终止许可,需要提前通知债券投资人,只有在债券投资人不愿实现替代权时,行政许可人才可以对项目公司进行重组。

6. 数据来源:《国家开发银行2014年年度报告》,第11页。

7. 《国家发展改革委办公厅关于充分发挥其企业债券融资功能支持重点项目建设促进经济平稳较快发展的通知》,2015年5月25日发布。