“中外服装史”课程教学改革策略

——以吉林大学服装设计与工程专业为例

田小弘,刘 岩,徐 艺

(吉林大学 军需科技学院,吉林 长春 130012)

“中外服装史”课程教学改革策略

——以吉林大学服装设计与工程专业为例

田小弘,刘 岩,徐 艺

(吉林大学 军需科技学院,吉林 长春 130012)

在高校服装设计与工程专业课程体系中,“中外服装史”作为专业基础必修课,承载着该专业的知识延伸和设计思维拓展等重任。在传统教学中往往存在以教师为主导、学生被动学习的现象,整体教学效果偏低。就最新几轮课程的教学体会提出几点教学改革策略:合理添加故事性场景、应用互动式教学法、应用优秀现代服装设计案例、合理运用影视资料以及团队合作自主学习等,提高课程的教学效果。

服装设计与工程专业;中外服装史;教学改革

在高校服装设计与工程专业课程体系中,“中外服装史”是一门兼具服装学、历史学并与美学、艺术学、社会心理学、考古学等学科密切相关,全面培养服装专业学生文化艺术修养、开阔服饰艺术视野并传承历史民族文化的学科基础必修课程。“中外服装史”具体讲授中国和西方国家各个历史时期的服装款式、面料、制作工艺以及配饰等方面的内容,同时涵盖了与服装成因紧密相关的历史文化背景、经济发展、地域民族特色、宗教/艺术思潮/流派影响等内容,知识要点纷繁复杂。

作为高校教师,如何在庞杂的知识体系中掌握最佳的教学方法?如何在纯理论的教学过程中合理添加灵活多变的教学方式?如何激发学生的学习兴趣?如何培养学生创造性思维并加深对课程内容的理解?这是笔者多年来教学改革研究的核心。通过最新几轮课程教学方法的摸索与尝试,总结出以下几点教学改革策略,供同仁参考。

一、 添加故事性场景,拓宽知识领域

在传统的服装史教学过程中,教师授课路径为:知识要点→教师描述→转换成概念→学生记忆→抽象符号[1]。所谓抽象符号是指教师将知识点抽象的概念尽可能全面、详细地给学生进行讲解,学生通过不同的理解程度、不同的心智活动在头脑中形成瞬时记忆、短时记忆或长时记忆。我们将在记忆中随着时间推移而逐渐模糊、淡化甚至消失的事物形象统称为抽象符号,反之存在于长时记忆中的事物形象称为具象事物。服装史繁杂的知识内容通过学生死记硬背存在于大脑记忆中,最终大多形成了抽象符号,一旦课程或考试结束,知识立刻消失无踪影。要使知识点成为具象事物并长久贮存在大脑中,需要有特定的条件和环境的刺激,使之转化成为形象记忆、情境记忆及情绪记忆。

通过实践发现,将知识要点和故事性场景有机结合,可有效地激发和调动学生的学习兴趣并留下深刻印象。历史中关于影响服饰产生的故事有很多,尤其是中国史部分,将这些故事提炼出来,选择性地加以利用,穿插在知识要点之中,让学生在听故事的过程中不知不觉地掌握相关知识要点,既能加深记忆,又起到灵活传授、娱教合一的作用。但是教师选择的故事要有针对性,不可盲目滥用。例如,在讲授“中国服装史上第一次服饰变革——胡服骑射”这部分知识要点时,将“胡服骑射”这个成语与历史典故相结合,把历史背景、文化渊源、地理状况、战争局势、人民性格喜好等全部融入到典故之中,既清楚地阐述了变革的前因后果、成语由来、典故的历史意义、对后世服饰的影响,又拓展了知识,使学生了解当时的政治、经济、地理以及民俗,并且还有不少学生表示十分钦佩典故中的主人公赵武灵王,要学习他的开明、奋发有为、善于取长补短的大智慧。学生在轻松的学习氛围中牢牢地记住了知识要点:胡服是中华服装有史以来所记载的第一次非汉族服饰进入中原的事件,赵武灵王“胡服骑射”是中国服装史上的第一次变革。但是教师在讲授的过程中,也不能把重心全部放在故事的情节上,要让故事合理地穿插在课程内容之中,使课程为学生的认知服务。

二、 变静为动,合理添加互动实践

在传统的服装史教学过程中, 教师多采用一边展示图片一边进行讲解的方法,是一种纯理论式的教学方式。实践证明,动手实践要比单纯的聆听和观看掌握效果来得好,但传统教学模式缺乏实践性。学生是学习的主体,服装史课程教学应充分考虑到教学内容与实际相结合,毕竟服装不是理论总结出来的而是制作出来的,所以应正视学生在教学过程中的角色,教学应在互动、合作等开放的课堂氛围中进行,以培养学生自主学习、自我感悟和独立设计的能力。

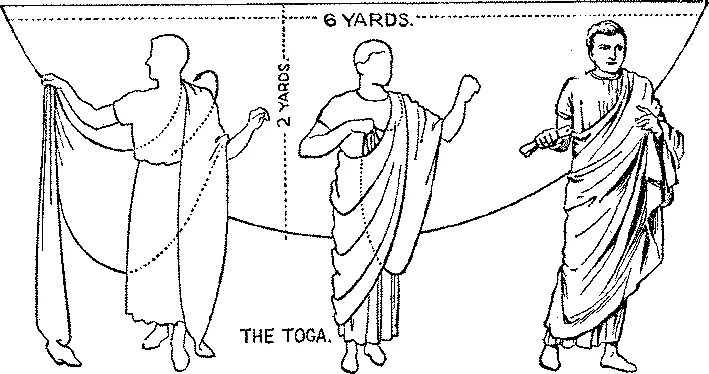

在讲授西方服装史中的古希腊男子服饰时,有一种典型的服饰叫托加(Toga),堪称世界上最大的衣服,是将长约6米、宽约1.8米的布用最原始的包缠法缠裹而成的(见图1)。学生在看完图片之后大多对服饰的缠裹方法很感兴趣但又不明确,这时就可利用教具1/2或1/3小人台进行模拟还原该服饰的造型效果。小人台的应用即可便捷、直接、迅速地将服饰还原出来。学生带着发现问题、解决问题的目的在人台实践中探索摸寻,逐步掌握了托加的制作方法,领悟到古希腊、古罗马时期“无形之形”的服饰风格,并且还学到了基础知识要点以外的知识内容,例如面料在经过包缠后会形成不同的造型效果、不同的包缠方法会形成不同的外观垂褶效果、东西方服装在剪裁方面的差异等。

图1 古希腊男子服饰托加(Toga)

这种互动式教学方法有助于调动学生的所有感官去探索与解决问题。合理地按照知识要点→结构设计→复原制作→设计创新[2]的流程进行授课,具有实战性和现实意义。

三、 传统与现代相结合,融会贯通

服装史的教学不单纯以学生掌握理论知识要点为目的,还要有意识地将史论知识转换成为对现代服饰形象的审美感悟,培养学生的艺术文化修养,提高学生的鉴赏能力,使学生能将其与现代设计相结合。而这种现代审美感悟需要教师在服装史课堂教学中建构以艺术理论启迪艺术创作的教学模式,关注现代服饰发展(例如纽约时装周、伦敦时装周等每年发布的时装秀),寻找与每个知识要点相关、相似的设计作品案例,与时俱进地应用在教学内容中,用当下眼见为实的事例来说明传承才是最有说服力的,才能最直观地表现知识的实用性与价值,也使得学生对服装演变有更深的把握。

我国许多设计师如郭培、吴海燕、梁子、马可等都在自己的品牌中或不同的秀场中不同程度地借鉴传统的中国元素进行设计,国外John Galliano(约翰·加利亚诺)、Marc Jacobs(马克·雅各布斯)、Karl Lagerfeld(卡尔·拉格斐)等多位服装设计大师也都不断推出融合了各式样服装元素的作品。作品中透露的方法也是启发学生实践创作和提取运用古代或传统元素的最好案例之一[3]。在48学时的服装史理论课程教学中,每节课结束之前都会为学生展示大量的涉及到课堂上所学知识要点的现代服饰设计图片,这些图片都是近几年时装周发布的。较之史料图片,学生对现代服饰设计的图片表现出更浓厚的兴趣,甚至在课堂上自发探讨,不用教师解释哪里运用了相关的知识点、哪里是知识点的演变等,就已经认知,“原来这里可以被应用啊”“这个元素运用得很好”……学生在情不自禁的感叹声中意识到活学活用、学以致用。不少学生更是将喜欢的服饰元素快速地在草稿纸上勾勒出来,设计出自己想要的服装。例如,学生张迪迪在课堂上对古埃及及其服饰元素产生了浓厚的兴趣,尤其是在看过时装周图片之后,最终她将这些元素与自己的灵感结合应用在毕业设计作品之中(见图2)。

图2 张迪迪同学毕业设计作品(指导教师田小弘,摄影刘岩,模特徐艺等)

四、 利用新媒体强化记忆,服务教学

“中外服装史”课程内容时间跨度大、款式(包括配饰)繁多、扩展知识要点细碎,在教学时必然要使用大量的图片进行讲解,这样每堂课下来势必会造成学生的视觉疲劳和思维定势,使得课堂教学枯燥无味。在合理添加故事性场景的基础上,如果再加入一些声音、动画等集成在一起的影视资料,将会产生不一样的教学效果,丰富、生动的画面可以较好地引导学生对于抽象问题的理解。

但在影视资料使用时,要注意现代的影视作品是经过艺术加工的,有现代人的杜撰、夸张创作等,这些可能与实际历史不符,尤其体现在服装上。因此,影视作品的选择要经过严格的筛选和历史考证,选择能够比较真实地再现历史服装的外观和生活场景的,这样才能成为较好的辅助欣赏材料。例如,在新一轮的教学改革中,我们找到两部优秀的电影,分别是描述路易十六时期洛可可服饰风的《绝代艳后》和20世纪初法国时装界领袖Gabrielle Chanel发展史的《时尚女王香奈儿》。这两部电影真实地将特定时期的历史和服饰还原再现出来,甚至一个头饰、一粒纽扣都完全遵照史实,学生仅靠看电影就足以了解该时期的服饰发展状况。在教完基础知识后,教师在闲暇时间将电影播放给学生看,发现他们能自主地理解该服饰元素的特点及演变规律,并将电影中涉及的服饰名称牢记于心。

五、 团队合作,量化考核

随着课程改革的深入,学生学习兴趣高涨,参与课堂讨论的人数、次数逐渐增多。与此同时,一个新问题又出现了,即一旦脱离了老师的讲解,学生就无所适从。学生仿佛又回到了初始状态,不但不会自主学习,还失去了发现问题、解决问题的能力。为了能让学生做到真正意义上的会学并学会、有兴趣学且学以致用,授课教师又把改革的重点放在了先实践后考核的方式上。

授课教师在备课时,首先,对传统章节进行划分和修改,把最原始的知识框架打散后进行重构,将理论体系解构为若干主题[4],然后把全班学生分成几个小组,每组一个主题,让各组学生查阅并收集与主题相关的资料,在课后规定的时间内完成;其次,每组选出一名代表把各组的研究成果向全班同学介绍;最后,由授课教师做点评和补充。将传统师讲生听的教学模式变为师生互动的教学模式,并由课上向课下延伸。这种教学方法使每一名学生都参与其中,课上加深记忆、锻炼学生的独立思考能力和语言表达能力,课下复习到位,加深对所学知识的理解,充分调动了学生的积极性、主动性和创造性。

对实践活动效果的验证就是考核。在课程结束时,授课教师组以“服装史知识竞赛”答辩赛的形式对相应的内容进行终极考核。之前组内同学全员参与,因此对本组的主题内容掌握牢固,为防止学生只对自己的主题重视而忽略其他知识内容,最后采取全员共同考核的形式以检验学生对全部知识的掌握程度。这种考核方法既保证了成绩的公平公正,又激发了学生的学习动力,教学效果突出。

六、 结语

教学是一场教师与学生共同演绎的活动,缺少任一角色都是未完成而不成功的。可以说教师的主导作用与学生的主体作用是相辅相成、互相促进的。因此,笔者认为“中外服装史”这门课程讲授成功的关键在于,是否每堂课都能调动起学生的学习兴趣和欲望,并让学生在未来的道路上学以致用。

[1] 罗飞虹.服装史理论教学改革的实践与思考[J].科技教育创新,2007(18):264-265.

[2] 马丽.课程互动式教学法在服装史教学中的应用[J].装饰,2007(9):98-99.

[3] 曾红,黄永利.“服装史”课程在服装设计专业设置中的教学改革策略[J].纺织科技进展,2012(2):92-93.

[4] 胡志玲.“中外服装史”课程教学改革创新与实践二三例:以连云港职业技术学院服装设计专业为例[J].设计教育,2011(12):132-133.

吉林大学本科教学改革研究项目(450060472383);吉林大学第二批精品慕课建设项目(20160120)

田小弘(1985—),女,吉林长春人,讲师,博士研究生,研究方向为服装史论、服装设计。 E-mail:txh2011@jlu.edu.cn

G642.0

A

2095-3860(2016)05-0386-03