超声造影在颈动脉粥样硬化斑块诊断中应用分析

陕西省榆林市第二医院超声科(榆林 719000) 张云霞 刘宏雄

超声造影在颈动脉粥样硬化斑块诊断中应用分析

陕西省榆林市第二医院超声科(榆林 719000) 张云霞 刘宏雄△

目的:超声颈动脉粥样硬化斑块造影是在传统二维基础上更精确细致观察颈动脉斑块的大小及斑块稳定性,从而更好的为临床治疗提供有力参考。方法:排除脑部出血性病变,心源性、低血压性脑梗塞,年龄50~80岁患者100例进行检测分析。结果:行颈动脉超声造影检查与二维超声对比,其中斑块厚度>2.5mm者漏诊2例,误诊2例,斑块测量误差较大6例。100例患者中选择斑块厚度大于2.5MM者88例,关注较大斑块进行超声造影,其中8例斑块内未见增强(0级),发生脑梗者3例;36例患者仅斑块周边可见点状增强,发生脑梗者24例(I级);32例患者斑块周边及内部均可见点状增强,发生脑梗塞者28例(II级);14例患者斑块周边增强并呈条状或网状伸入斑块体部,均有脑梗塞(III级)。结论:行超声造影检查颈动脉可以避免斑块的漏诊和误诊,同时可以定量分析斑块内新生血管情况,从而预测脑梗塞的发生率。

临床资料

1 一般资料 收集2013年6月至2015年6月在我院就诊且伴有颈动脉粥样硬化斑块患者100例,对其进行超声造影检查,以探讨超声造影对颈动脉粥样硬化患者的诊断价值。男性62例,女性38例,年龄50~80岁,临床均表现为头疼或头晕,合并躯体功能障碍者36例,脑神经功能障碍者17例,仅有主观症状者47例,经临床查体,超声及CT检查排除脑出血、心源性及低血压性脑梗塞且斑块厚度小于2.5mm者12例,对其余88例患者进行超声造影检查。

2 材料和方法 选用Sequoia512超声诊断仪,使用8L5线阵探头。时机械指数调节为0.07,增益设为95%,焦点设置在感兴趣部位,所有患者检查时仪器参数设置保持一致。超声造影剂采用SonoVue,用量2.0ml,0.9%氯化钠注射液5ml稀释、摇匀后备用。具体步骤:检查时患者取平卧位,枕头垫在患者颈背部,头侧向检查对侧,充分暴露颈部。先纵、横常规扫查颈动脉全程,发现多个斑块选择较大者(厚度>2.5mm)重点观察,测量斑块大小,清晰显示二维图像后,局部放大,选择CPS-SMALL PARI程序,进入造影模式,嘱患者平静呼吸,用19G注射针于患者右上臂肘静脉内快速注入已配置好的造影剂。同时启动仪器内置计时器,检查时保持探头不动连续观察2min,并保存动态图于仪器硬盘中,对好发部位着重检查。

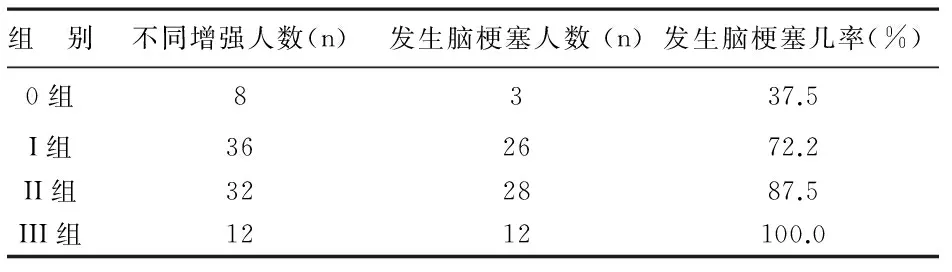

3 结 果 100例受检患者,静脉推注造影剂后,与二维超声检测对比,颈动脉斑块漏诊率2%,误诊率2%,斑块测量误差较大所占比例6%。经超声造影斑块内造影剂增强情况可将斑块分为四组,0组:其内未见增强;I组:斑块周边可见点状增强;II组:斑块周边及内部均可见点状增强;III组:斑块周边增强并呈条状或网状伸入斑块体部。不同增强情况与脑梗塞发生几率相关性,见附表。

附表 动脉粥样硬化斑块88例超声造影不同增强情况与脑梗塞发生率相关性分析

讨 论

动脉粥样硬化斑块是一种常见的病理现象,好发于无名动脉及颈总动脉分叉处,其次为颈内动脉起始处。根据粥样硬化斑块与发生脑梗塞的相关性,我们将斑块分为易损斑块及稳定性斑块。国内外研究证实,缺血性脑血管病主要是易损斑块本身导致,而非斑块间接造成的管腔狭窄所致。判断易损斑块易损性的标准主要包括纤维帽薄厚、脂质核心大小、斑块内出血(IPH)的有无。早期病变为病灶处内膜下大量来源于巨噬细胞和平滑肌细胞的泡沫细胞聚集,泡沫细胞内有大量脂质成分;进一步病变为平滑肌细胞增生并分泌大量细胞外基质,斑块表面为大量平滑肌细胞和细胞外基质所形成的薄厚不一的纤维帽,脂质被埋藏在深层,并可发展为富含脂质的坏死崩解产物和平滑肌细胞核心。脂质大于40%、炎细胞增加而平滑肌细胞较少、纤维帽较薄的斑块视为易损斑块。本项研究表明,无新生血管的易损斑块破溃、脱落几率相对较小,发生脑猝中几率相对较小,约为37.5%。

正常大中动脉的血管壁由内膜、中膜、外膜三层结构组成,外膜及中膜外1/3由邻近滋养血管供应血液并在该区域形成丰富的毛细血管网;内膜及中膜内2/3由管腔内血液直接提供营养。随着血管壁内中膜增厚,管腔内氧弥散受阻,减少了氧及营养物质对血管壁的供给,使局部组织缺血缺氧及炎性改变,动脉粥样硬化的形成,随着病变发展,生理性代偿反应促使内皮细胞、活化巨噬细胞释放促血管生成因子,引起血管内皮细胞增殖、迁徙,滋养血管向中膜全层及内膜的延伸生长,代表病理性滋养血管生成。由于这些新生血管发育不完善,缺乏外膜,一些毒素及炎性间质易于倾入,进一步降低血管壁氧弥散能力,同时动脉管壁的增厚加重了氧供求失衡,进一步促使血管生长因子的释放,如此恶性循环加速了新生血管的生长。

发育不完善的新生血管壁易于破溃,可以导致斑块内出血、增强炎性反应,扩大脂质核心、激化氧化应激反应和斑块破溃。此外,新生血管内皮细胞释放更多的粘附因子,粘附更多淋巴细胞,是此类斑块不稳定的另一因素[2]。斑块被丰富的病理性外膜滋养血管及内部新生血管包绕,是易损性粥样硬化斑块的特征,极易诱发脑梗塞,此次研究主要对该类不稳定斑块进行细致分类,共有该类不稳定斑块患者88例,其中66例发生脑梗塞,占82.5%,而且随着斑块内血流信号增加,脑梗塞发生率也在上升。现在普遍认为较大的动脉粥样硬化斑块内大部分会有新生血管(完全性强回声斑块除外),脑梗塞的发生与斑块内微血管的数量和分布密切相关,易损性粥样硬化斑块是导致脑梗塞的主要原因。据有关研究证实严重血管狭窄部的易损斑块内新生血管的数量为稳定性斑块的2~4倍。颈动脉粥样硬化常见的危险因素包括年龄(>50岁)、吸烟、高血脂、高血糖、高血压,此外与遗传因素、性别、肥胖也有关,此次研究中,88例患者均为高危人群,其中涉及两类主要高危因素者38例,涉及三类及以上高危因素者42例。颈动脉粥样硬化斑块的破溃或脱落是脑梗塞常见原因,此外,颈动脉粥样硬化程度是反映全身动脉硬化程度的理想窗口,临床也可间接评估全身其他器官血管硬化程度。关于动脉粥样硬化斑块的治疗目前常用的是他汀类药物,它不仅有明显的降血脂作用,还可以抑制内皮细胞的迁移,粘附,具有抗微血管生成,降低基质金属蛋白酶的分泌而达到稳定斑块的作用,国内有学者对阿托伐他汀治疗动脉粥样硬化斑块的效果进行过研究,用药3个月后与未用药组应用超声造影对比观察斑块内增强情况,发现用药后斑块增强强度明显低于用药前。

动脉粥样硬化是急性心、脑血管事件发生的病理基础,故预防动脉粥样硬化发生发展尤为重要,生理性新生血管可以逆转动脉粥样硬化的进展,而病理性新生血管则会加速疾病的进程。实时超声造影对人体颈动脉斑块内病理性新生血管的检测具有较高的敏感性,根据超声造影增强情况对斑块的不稳定性进行无创性评估,为临床评价患者发生心脑血管意外的危险程度提供简单无创的评估方法,也可以半定量评价动脉粥样硬化患者的治疗情况。

[1] Bairger AC,Beeuwkes R,Lainey LL,etal.Hypothesis:vasa vasorum and neovascularization of human coronary arteries.A possible role in the pathophysi ology of atherosclerosis[J].N Engl J Med,1984,310(3):175-177.

[2] O’BrienKD,Mc Donald TO,Chait A,etal.Neovascular expression of E-selecin,intercellular adhesion molecule-1,and vascular cell adhesion molecule-1 in human atherosclerosis and their relation to intimal leukocyte content[J].Circulation,1996,93(4):672-682

(收稿:2016-04-18)

超声检查 血管造影术 斑块,动脉粥样硬化/诊断 脑梗塞

R445.1

A

10.3969/j.issn.1000-7377.2016.11.018

△通讯作者