漳浦剪纸艺术研究

林书羽

(福建师范大学闽南科技学院,福建 泉州 362332)

漳浦剪纸艺术研究

林书羽

(福建师范大学闽南科技学院,福建 泉州 362332)

剪纸是一种独特的中华民间艺术形式。漳浦剪纸是我国剪纸艺术的重要分支,具有文化性、地域性、社会性等特征,深受人民群众的喜爱。该文分析了新老一代漳浦剪纸艺术家作品特点,比较了两代漳浦剪纸艺术家作品的差异。随着时代的变化,漳浦剪纸艺术家与时俱进,创作了更加贴近社会和充满时代气息的作品。

剪纸;民间艺术;时代性;弘扬

剪纸是中国的一种传统手工艺,是古代劳动人民在长期生产劳动中形成的一种特殊的技艺。对于剪纸的起源说法众多。东汉元年造纸术的逐渐成熟为剪纸艺术的发展提供了物质载体,南北朝梁宗懔在《荆梦岁时记》中写道:“正月七月七日为人日,以七种菜为羹;剪彩为人,或镂金箔为人,以帖屏风,以戴之于头鬓;又造华胜似相遗。”这里的镂金箔为人,指的就是用金箔纸刻或剪出的人形,贴于门、户、蚊帐、屏风或佩戴于发上相互馈赠[1]。由此,可以认为在南北朝时期已经存在剪纸。中国剪纸艺术历史悠久,普遍存在于各地,并有一定地域特色。

福建省漳浦县是福建省漳州市东南部的一个县,建于唐代(公元686年),东接厦门,南临汕头,与台湾一衣带水。是全国的文化名县,海洋大县。2005年10月被评为福建省第一批省级非物质文化遗产保护地区。2008年,又被国务院定为第一批国家非物质文化遗产保护地区。剪纸是漳浦的一种重要的非物质遗产,确切记载漳浦剪纸可追溯到宋代。在漳州漳浦县的地方县志有记载:“元夕初十放灯至十六夜,乃已神祠家庙,或用鳌山运傀儡,张灯烛,剪采为花,备工巧。”近年来,不仅漳浦政府高度重视传承和弘扬剪纸艺术,而且经过漳浦的新一代剪纸艺术家高少萍、张峥嵘等的不懈努力,漳浦剪纸艺术频繁亮相世界舞台,经常被作为国礼赠送给国外友人。

1 漳浦剪纸前后期艺术分格分类

漳浦剪纸的类型可以以剪纸的代表人物和作品来划分。早期漳浦的老一辈剪纸艺术家代表包括陈匏来、林桃、黄素等,他们的作品大多自然、天真,不受纸样的限制,他们创作随心所欲,想剪什么就剪什么。高少萍、张峥嵘、陈金等是新一代漳浦剪纸艺术家代表,他们主要通过团队合作的形式开展创作,作品尺幅较大,创作的作品构图合理,偏重于主题性、艺术性、整体性,有较强的形式感和节奏感。

1.1 自然、天真的老一代剪纸艺术家

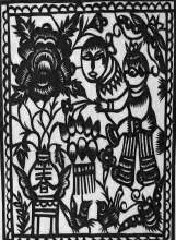

陈匏来(1918—2011),出生于漳浦县旧镇白沙村,后嫁到桥头村生活。她的剪纸风格和林桃的剪纸风格都属于写实派。她把生活题材和传统图案结合到一起,如图1所示的作品《闹春》展示了一个老人背着一个小孩,小孩手里提着花灯,前方一大盏牡丹花灯的情景。《闹春》整幅画面的比例颠覆了以人为主的传统构图比例,作者故意放大牡丹花灯,旨在突出过节的气氛和热闹。《闹春》画面的四周配上蝙蝠和喜鹊,牡丹花灯并不显得喧兵夺主,反而增加了装饰性和趣味性。

图1 《闹春》陈匏来

陈匏来创作的《林中小鹿》《大丰收》《我家的牛群》等作品的灵感都源自乡土题材,刀法极其自然古拙,构图疏密有序。品尝陈匏来的作品,仿佛置身于纯朴自然的小村落,体味着原始之美。

林桃(1905—2010),漳浦县旧镇白沙人,也是老一代漳浦剪纸的代表人物。联合国教科文组织、中央美术学院都把她确认为“中国沿海地区民间剪纸天才传承者代表”。她的作品可分为民俗生活、乡土题材、海洋生活等类型。“自想自剪”,随意取舍、夸张变形、往往都是寥寥数剪,浑然天成。如图2所示的作品《推虾》,作品尺幅不大,只有14.7×17CM。这件作品反映了“推虾”的劳动场景。“推虾”是白沙渔民捕鱼的一种方法——用竹片制成耙子,挂一块网袋,退潮时,三三两两的渔民在近海滩涂海沟,来回耙动,一些鱼虾从耙抓之间溜过,落入网中。在作品中,把虾、螃蟹、海螺与人物、器具放在一个平面空间,几株水草相连。作品中一个巨大的虾呈现在画面中,虾大于人,看似荒谬,但整个画面并没有不协调的地方。这让人不禁想起了张彦远画论中的“人大于山,水不容泛”。林桃老人说“虾大才值钱”,这是作者心灵的祈祷,祈祷来日的丰收[2]。

图2 《推虾》林桃

林桃的《赛龙舟》《捕鱼》《群下图》《荨》等作品都是以海洋生物为创作题材,作品布局合理、形象生动、自然、有趣,而且作品还有一定的故事性和叙事性,人们称他“善于用剪刀讲故事”。他的《夫妻》《农家乐》《田野芳香》《老鼠偷蛋·娶亲》等乡土题材作品都是他晚期的作品,作品都比较成熟,带有一定的叙事性和趣味性。从这些作品不难看出他具有超强的创造力和想象力,正如张道一先生说的那样“中国古代3 000年男耕女织生活的历史,大浪淘沙,3 000年才浮现出一位林桃”。

1.2 与时俱进的新一代剪纸艺术家

高少苹是一位不得不提的新一代漳浦剪纸艺术家。高少苹的父亲高钱厚是漳浦县文化馆美术专职干事,母亲是县剧团的演员,良好的家庭文化氛围为她日后的艺术之路奠定了基础。她师从林桃、黄素等老一辈剪纸艺术家,少年时期创造的作品就在国际上展出。在长期的艺术实践中,高少苹借鉴了绘画艺术手法,创造了一大批高质量的艺术作品。如图3所示的作品《城市花园——厦门》高少苹的代表作品,作品尺幅为200× 100cm。一排排房子,错落排列在画面的下方,以阴刻手法为主;用疏密有致的曲线表现海,并穿插了几艘船排列在画面的中间;采用阳刻手法表现画面上方高低起伏的高楼大厦。画面的天空是用曲线雕出的几朵云,与海交相呼应,充满了节奏感和韵律感。用阴刻手法展示画面下方的楼房,表现近景的真实感;用阳刻手法展示画面上方的高楼,表现远景的虚幻感,整个画面有虚有实。画面的选材包括房子、大桥、高楼、小船、飞机等,这些选材有动有静,动静结合。

图3 《城市花园——厦门》高少苹

高少苹的作品题材形式多样,包括传统题材、海洋题材、现代题材等。传统题材以花、鸟、鱼、虫为主,现代题材以人物、历史、重大事件为主。她善于把西方艺术的题材融入到自己的作品中,如作品《卖火柴的小女孩》《最后的晚餐》《耶稣》《洒向人间都是爱》。如图4所示的作品 《最后的晚餐》,尺幅120×60cm,取材于意大利绘画大师达芬奇的油画作品《最后的晚餐》。作品材料是蓝色的广告户外纸,她巧妙地运用版画中的“留黑”手法,以及阴刻和阳刻两种刀法,把耶稣和他的12门徒呈现于画面。在画面中,耶稣坐在中央,闭目沉思,背面是教堂的窗户,向窗外望去是用大面积留白表现的海景,体现耶稣的胸怀宽阔、清朗。其他12门徒是三两一组,画中人物的紧张、惶恐、愤怒、不安等表情被作者刻画得惟妙惟肖。

图4 《最后的晚餐》高少苹

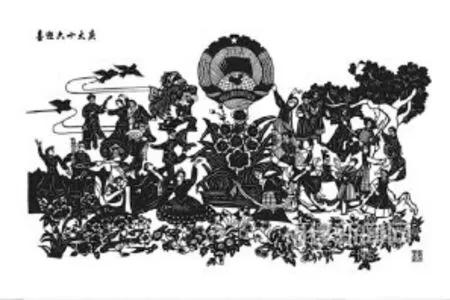

张峥嵘也是新一代漳浦剪纸艺术家代表。张峥嵘是福建省漳州市艺术馆馆员,是老一辈剪纸艺术家黄素的外孙女,多次参加国内国际大赛并获奖。张峥嵘应邀到悉尼、日本、葡萄牙、南非等国进行交流,把漳浦剪纸文化传播到国外。她的作品特点是把传统题材赋予新的文化内涵,用自己的艺术语言对其进行重新诠释。图5所示的作品《喜迎十六大》是她的代表作。在画面中,政协会徽置于正上方,象征人民政协和新中国同时迎来六十大庆节日;水仙和榕树常青,表现中华儿女的美丽,以及不屈不挠的优良品质;男男女女做敲鼓、跳舞,表达各族儿女节日里的欢乐场面。这些题材看似普通,但是她合理构图和组合,使普通的题材蕴育了新的内涵和意义。

图5 《喜迎十六大》张峥嵘

她还有《拾得查铺孙》《满月膨膨大》《拜祖娶水某》《乖仔去打拼》等很多优秀作品,这些作品记叙了闽台的特有风俗。如图6作品《满月膨膨大》。

图6 《满月膨膨大》张峥嵘

2 两代漳浦剪纸艺术家的作品比较研究

2.1 两代漳浦剪纸艺术家的作品题材和尺幅不同

老一辈漳浦剪纸艺术家的作品题材以乡土、海洋、民间传说等为主。而新一代漳浦剪纸艺术家作品题材更加丰富广泛,如高少苹君、张峥嵘君,作品的题材还涉及重大事件、外国人物等。新一代漳浦剪纸作品的尺幅、刀法、构图、色彩等都发生了变化,如高少苹的现代题材作品尺幅都比较大,超过了一些绘画作品和雕塑作品的尺幅,这必然增加创作难度,作品《花牵两岸》的尺寸为320×220cm,作品《情系桑梓》的尺幅为300×200cm。

2.2 新一代漳浦剪纸艺术家借鉴了绘画元素

与老一辈漳浦剪纸艺术家的创作相比较,新一代剪纸艺术家大量地借鉴了绘画元素创作作品,如高少苹的作品《世纪伟人》《榕树下》《茶女

显功夫》等都借鉴了版画中的“留黑”手法。如图7所示是她的作品《光明天使》,展示了一个大公鸡站在石头上打鸣的场景,近景是篱笆菊花,远景是丝瓜藤蔓。近景菊花和石头采用阴刻和阳刻相结合的刀法,虚实对比更加明显,作品把公鸡、石头、菊花集中在一起,画面中有大量的空白。这是中国画的近景、中景、远景三段构图法,布局“疏能走马,密不透风”。

图7 《光明天使》张峥嵘

2.3 两代漳浦剪纸艺术家作品构图、色彩、材料的差异

传统题材的剪纸作品多是红色,在中国人心中红色是喜庆的颜色。大多数老一代漳浦剪纸艺术家选择祈福、婚庆、小孩满月等传统题材创作作品,自然选择与这些题材相符合的喜庆、趋吉避凶的红色。但是在漳浦剪纸艺术步入国际舞台的今天,单一的红色并不能完全满足外国友人的审美需求,比如德国人就不喜欢红色。新一代漳浦剪纸艺术家高少苹大量采用蓝色、黑色创作作品,以符合外国人的审美观念,使国外更多的人了解剪纸艺术和了解中国文化,如作品《迎亲》《马萧松林》《最后的晚餐》。新一代漳浦剪纸艺术家创作作品使用的材料不再局限于纸,材料更加丰富,大量使用户外广告纸、贴纸、泡沫板、镭射纸等。新一代漳浦剪纸艺术家装裱作品的风格也发生了变化,除了传统装裱风格外,也采用镜框式、挂历式、塑钢框式、铝合金框等装裱风格。

2.4 新一代漳浦剪纸艺术家创作刀法和工具的变化

与老一代漳浦剪纸艺术家相比,新一代漳浦剪纸艺术家创作的作品尺幅较大,增加了创作难度,传统的“自想自剪”方法很难创作这些作品。多数老一辈漳浦剪纸艺术家用阴刻刀法创作作品,而多数新一代漳浦剪纸艺术家采用阳刻和阴刻相结合的刀法创作作品,线条虚实相生,错落有序。老一辈漳浦剪纸艺术家一般用一把剪刀就可以创作作品,而新一代剪纸艺术家剪纸除了使用剪刀外,还大量使用刻刀、切割机、胶水等工具。

3 漳浦剪纸艺术的继承和发展

随着时代的发展,无论形式还是内容漳浦剪纸艺术都发生了变化,更加秀丽和壮观,但却少了自然和天真。随着社会的演进和科技进步,虽然赋予了漳浦剪纸新的审美内涵和新的社会功能,但是仍然要弘扬与传承漳浦剪纸艺术,创作时代需求的剪纸作品。首先,加强漳浦剪纸艺术的保护和宣传工作,建立数字化剪纸保护机构,扩大漳浦剪纸文化传播渠道,让更多的人认识漳浦剪纸。其次,拓宽漳浦剪纸艺术发展思路,把漳浦剪纸艺术融入室内设计、广告设计、服装设计、旅游文化等,提高漳浦剪纸的商业价值。再次,加强漳浦剪纸文化传播,促进不同文化的交流。最后,把漳浦剪纸文化纳入地方教育的范畴,以更好地保护和传承漳浦剪纸文化。

总之,虽然随着时代的变化,人们的审美观念也会发生变化,但是无论社会怎么变化,漳浦剪纸将作为中华文化的组成部分,永远地传承下去。同时,只有结合时代发展的要求,挖掘漳浦剪纸的当代价值,使漳浦剪纸文化与现代文明充分结合起来,漳浦剪纸文化才能更具有生命力。

[1]朱晓红.浅谈中国剪纸艺术的发展[J].美术观察,2009(10).

[2]陈建新.林桃剪纸集[M].福建:福建美术出版社.2013.

责任编辑 周斯韵

J528.1

A

1674-5787(2016)05-0115-04

2016-08-11

本文系2014年福建省教育厅B类科研项目“漳浦剪纸艺术在现代审美视野下的演变和发展”(项目编号:JBS14411)的阶段性研究成果。

林书羽(1984—),女,吉林省舒兰市人,艺术学学术型硕士,福建师范大学闽南科技学院人文艺术系讲师,研究方向:艺术文化学。

——漳浦小记者参观黄道周纪念馆