储藏时间对玉米原粮中脂肪酸组成的影响

解 慧 修 琳 郑明珠 蔡 丹 张 浩 曹 勇 刘景圣

(吉林农业大学食品科学与工程学院1,长春 130118)(小麦和玉米深加工国家工程实验室2,长春 130118)(吉林师范大学博达学院3,四平 136000)

储藏时间对玉米原粮中脂肪酸组成的影响

解 慧1,2,3修 琳1,2郑明珠1,2蔡 丹1,2张 浩1,2曹 勇1,2刘景圣1,2

(吉林农业大学食品科学与工程学院1,长春 130118)(小麦和玉米深加工国家工程实验室2,长春 130118)(吉林师范大学博达学院3,四平 136000)

以2013年收获的“源玉3”和“先玉335”玉米原粮为试验对象,测定了样品中脂肪含量、脂肪酸组成及脂肪酸值随储藏时间的变化。并对完整籽粒和胚芽中的脂肪酸含量进行了比较分析。结果表明,在储藏270 d时间中,脂肪含量分别下降14.25%和12.19%。棕榈酸和硬脂酸含量呈先上升后下降趋势。油酸、亚油酸和亚麻酸含量呈下降趋势。5种脂肪酸含量在胚芽中所占比例略高于在完整籽粒中所占的百分比,但是脂肪酸含量变化规律保持一致,无显著差异。在本试验模拟粮仓储藏条件下,应用玉米胚芽提取玉米油的玉米原粮的适宜储藏期不宜超过210 d,但并不影响玉米原粮的宜存品质。

玉米原粮 储藏 脂肪酸 脂肪酸值

玉米是世界上主要的粮食作物之一,玉米的单位面积产量高,总产量也大,用途广,经济价值很高,是重要的商品粮之一,也是重要的工业原料[1]。玉米籽粒中大约有4%的脂肪,高脂肪玉米中,脂肪高达7%。脂肪中约有72%不饱和脂肪酸和28%饱和脂肪酸[2],包括软脂酸、硬脂酸、花生酸、油酸和亚麻二烯酸等。油酸是人体必需但又是自身不能合成的脂肪酸,能够防治血管粥样硬化症,对预防高血压、心脏病、脂肪肝和肥胖症也有益处。亚油酸具有降低血脂、软化血管、降低血压和促进微循环等作用,可防止人体血清胆固醇在血管壁的沉积[3]。亚麻酸对脑神经功能及视网膜功能具有高度的保护作用,可抑制过敏反应等[4]。

在储藏过程中,脂肪容易在脂肪酶作用下发生水解,产生游离脂肪酸[5],游离脂肪酸不稳定,在一系列酶的作用下发生氧化降解,进而分解成低级脂肪酸及酮、醛等小分子物质,是导致玉米脂肪品质下降的主要原因[6],进而影响玉米油的营养品质。因此,保证玉米原粮在储藏过程中脂肪的质量是生产玉米油的关键。目前关于玉米脂肪酸的研究中,大多着眼于玉米中游离脂肪酸的变化,而关于脂肪中脂肪酸组成的研究较少。

本研究旨在研究玉米原粮在粮仓储藏过程中脂肪含量、脂肪酸组成及脂肪酸值的变化,分析储藏时间对脂肪酸组成的影响,为玉米原粮提取玉米油提供理论数据参考,对玉米油的生产加工具有现实的指导意义。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸标准品:美国 Sigma 公司。

1.2 仪器与设备

456GC气相色谱仪:德国布鲁克公司;PHS-3C pH计:上海仪电科学仪器股份有限公司;RE-52A旋转蒸发器:上海亚荣生化仪器厂。

自制模拟粮仓:本试验粮仓为金属仓,仓型为长度1.29 m、宽度1.15 m、总高度4 m、容量4.5 m2。并配置智能操控监测系统。粮仓内含有温度传感器(精确度±1.5 ℃)和湿度传感器(精确度±4.5% RH),每30 min对粮仓内的温度与湿度进行检测并记录到监测系统中。粮仓内通风标准参考LS/T 1202—2002中储粮机械通风技术规程。

1.3 试验方法

1.3.1 取样方法

参照国标GB 5491—1985中粮食、油料检验 扦样、分样法,结合粮仓实际略作修改。粮仓共分为4层,分别在每层横向等距离选取5点扦取样品,后将各点样品混合,利用“四分法”对混合样品进行分样。采样时间间隔为30 d,共采样270 d。采样期为2014年4月1日—2015年1月1日。

1.3.2 粗脂肪的测定

参考GB/T 5512—2008,取一定量的储藏样品,50 ℃烘干至恒重,用滤纸包裹样品,放入到索氏抽提装置中,加入200 mL石油醚,抽提10 h后取出纸包烘干至恒重,质量差即为脂肪含量。

1.3.3 脂肪酸的测定

样品预处理:称取脂肪样品50 mg,加入2 mL石油醚溶解,再加入2 mL KOH-甲醇溶液,涡流振荡15 min,使其完成甲酯化,将样品定容到10 mL容量瓶中,静止30 min,取上清液,过膜后进样。

混合标准样品的制备:准确称取标准样品(棕榈酸甲酯47 μL、硬脂酸甲酯10 mg、油酸甲酯46 μL、亚油酸甲酯10 mg、亚麻酸甲酯10 mg)放入到2mL容量瓶中,用石油醚定容,得到浓度为10 mg/mL混合标准样品,把该样品作为母液,分别配制浓度为8、6、4、2、1 mg/mL的混合标样。

色谱条件:程序升温:初始温度为180 ℃,以10 ℃/min升温至200 ℃,保持2 min,再以1 ℃/min升温至22 ℃,保持2 min,再以5 ℃/min升温至230 ℃,保持1 min。载气为高纯氮气,流速为1.0 mL/min;分流比为20∶1;汽化室温度为250 ℃;检测器的温度为300 ℃;进样量0.2 μL。

1.3.4 脂肪酸值的测定

参考GB/T 15684—1995,准确称取10 g样品于150 mL锥形瓶中,加入50 mL 无水乙醇振荡10 min后,静止5 min,取滤液进行滴定。

1.4 数据处理与分析

试验数据采用SPSS 18.0进行皮尔逊相关性分析,用Origin 8.0软件做分析图表。

2 结果与分析

2.1 储藏温度和水分随储藏时间的变化

图1为感应器测得的在储藏过程中储藏仓内的温度和水分的变化情况,随着储藏时间的延长,仓内温度在储藏60~180 d期间一直保持在26 ℃ 左右,储藏第210天下降到16 ℃左右后,变化趋于稳定。自制模拟储藏粮仓在270 d内的环境变化趋势随季节的变化而变化,在春季仓内温度相对较低,在夏季仓内温度较高,在冬季仓内温度较稳定。储藏时间对含水量有显著影响(P<0.01),储藏初期粮仓环境不稳定,储藏湿度较大,导致玉米含水量较高,2个品种玉米的含水量分别达了16.23%和14.18%,通过及时通风降水,玉米含水量很快达到了安全水分,在储藏第150天时,2个品种的含水量分别下降了33.45%和25.42%,随后由于储藏温度和湿度趋于稳定,含水量在10.6%左右保持恒定。

图1 粮仓温度和水分随储藏时间的变化趋势

2.2 脂肪含量随储藏时间的变化

由图2分析可知,随着储藏时间的延长,2个品种玉米中脂肪含量逐渐降低。2个品种玉米分别在储藏第120天和第90天发生显著下降,较储藏初期分别下降了11.42%和7.81%,之后随着储藏时间的延长,变化趋于平稳。在储藏第270天时,源玉3和先玉335玉米籽粒中脂肪含量较储藏初期分别下降了14.28%和12.1%。导致该变化的原因是脂肪发生了水解反应,水解反应与含水量和温度密切相关,储藏初期玉米含水量相对较高(大于14%),在储藏120 d期间内,粮仓内温度从11 ℃上升到27 ℃,该条件下,水分活度和酶活较高,在水分和酶的共同作用下,有利于脂肪发生水解反应,导致脂肪含量下降。储藏120 d后,虽然粮仓内温度较高,但玉米含水量低。脂肪水解反应受到抑制,脂肪含量变化趋于缓慢。

图2 脂肪含量随储藏时间的变化

2.3 油酸含量随储藏时间的变化

由图3可知,胚芽中油酸百分比比完整籽粒中油酸比例略高,随着储藏时间的延长,源玉3和先玉335玉米中油酸含量呈下降趋势,且完整籽粒与胚芽中油酸含量变化趋势一致,无显著差异。在储藏前60 d,油酸含量变化缓慢,随后油酸质量分数下降显著,在储藏第270天较储藏初期分别平均下降了40.03%和35.14%;胚芽中油酸质量分数下降了38.15%和32.47%。经皮尔逊相关性分析可知,水分对油酸含量变化的影响极显著(R源玉3=0.838**,R先玉335=0.871**),在含水量相对含量较高的储藏初期,脂肪易发生水解反应,产生不稳定的游离油酸。随着温度逐渐升高,游离油酸在脂肪氧合酶的作用下降解成低碳链脂肪酸,导致油酸含量下降,脂肪酸值上升。

图3 油酸含量随储藏时间的变化

2.4 亚油酸含量随储藏时间的变化

由图4知,胚芽中亚油酸百分比比完整籽粒中亚油酸比例略高,随储藏时间的延长,源玉3和先玉335玉米原粮中亚油酸含量呈下降趋势,且完整籽粒与胚芽中亚油酸含量变化趋势一致,无显著差异。在储藏初期,亚油酸含量下降缓慢,在储藏第180 天时显著下降,源玉3和先玉335中完整籽粒中亚油酸含量分别下降了43.97%和44.65%,而胚芽中亚油酸含量较储藏初期分别下降了35.49%和36.59.%,随后变化趋于稳定,在储藏第270天时,完整籽粒中亚油酸质量分数分别分别下降了51.17%和49.05%,而胚芽中亚油酸质量分数较储藏初期分别下降了47.29%和45.86%。经皮尔逊相关性分析可知,水分对亚油酸含量变化的影响极显著(R源玉3=0.805**,R先玉335=0.865**),储藏初期,2个品种玉米含水量均在14%以上,在降水的过程中,亚油酸甘油酯也会在水分的影响下发生水解反应,生成游离的亚油酸,会使玉米的脂肪酸值增大,虽然储藏温度对亚油酸含量的影响不显著(R源玉3=0.084,R先玉335=0.067),但与脂肪酸氧化反应密切相关,在储藏90~180 d期间,粮仓内温度高达25 ℃以上,较高的温差变化会加快氧化的速度,导致亚油酸在90~180 d期间大幅下降,下降的脂肪酸部分氧化生成醛酮等小分子。由于亚油酸含量占总脂肪酸的比例占50%以上,它的变化对脂肪酸值的影响也是最大的。

图4 亚油酸含量随储藏时间的变化

2.5 亚麻酸含量随储藏时间的变化

图5可知,胚芽中亚麻酸百分比比完整籽粒中亚麻酸比例略高,随着储藏时间的延长,源玉3和先玉335玉米原粮中亚麻酸含量呈下降趋势,且完整籽粒与胚芽中亚麻酸含量变化趋势一致,无显著差异。在储藏前30 d无显著变化,随后含量逐渐下降,在储藏第270 天时,完整籽粒中亚麻酸分别下降了76.45%和75.51%。 胚芽中亚麻酸质量分数下降了73.06%和68.25%。经皮尔逊相关性分析可知,水分对亚麻酸含量变化的影响极显著(R源玉3=0.850**,R先玉335=0.826**),亚麻酸甘油酯在适当的条件下水解产生的亚麻酸在适当的条件下被脂肪氧合酶氧化成低碳链脂肪酸,脂肪酸值上升。

图5 亚麻酸含量随储藏时间的变化

2.6 棕榈酸含量随储藏时间的变化

由图6分析可知,胚芽中棕榈酸百分比比完整籽粒中棕榈酸比例略高,随着储藏时间的延长,源玉3和先玉335玉米籽粒中棕榈酸呈先上升后下降趋势,且完整籽粒与胚芽中棕榈酸含量变化趋势一致,无显著差异。源玉3和先玉335的棕榈酸含量分别在储藏第90天和第60天达到最大值,随后含量呈缓慢下降的趋势,在储藏第270天时,完整籽粒中棕榈酸质量分数分别下降了15.04%和12.68%,胚芽中棕榈酸质量分数分别下降了14.06%和11.86%。经皮尔逊相关性分析可知,水分对棕榈酸含量变化的影响不显著(R源玉3=0.392,R先玉335=0.078),储藏初期,棕榈酸甘油酯水解程度相对较小,而总脂肪酸含量下降,导致棕榈酸在脂肪中所占比例有所上升,随后储藏温度上升,脂肪酸氧化反应速度加快,导致游离的棕榈酸氧化,含量下降。

图6 棕榈酸含量随储藏时间的变化

2.7 硬脂酸含量随储藏时间的变化

由图7分析可知,胚芽中硬脂酸百分比比完整籽粒中硬脂酸比例略高,随着储藏时间的延长,源玉3和先玉335玉米原粮中硬脂酸含量呈先上升后下降趋势,且完整籽粒与胚芽中硬脂酸含量变化趋势一致,无显著差异。在储藏初期,硬脂酸所占比例有所上升,在储藏第90天达到最大值,随后含量呈缓慢下降的趋势, 在储藏第270天时,完整籽粒中硬脂酸质量分数分别下降了22.06%和19.49%,胚芽中硬脂酸质量分数分别下降了20.14%和18.76%。经皮尔逊相关性分析可知,水分对硬脂酸含量变化的影响不显著(R源玉3=0.366,R先玉335=0.542),储藏初期,硬脂酸甘油酯水解程度相对较小,而总脂肪酸含量下降,导致硬脂酸在脂肪中所占比例有所上升,随后储藏温度上升,脂肪酸氧化反应速度加快,导致游离的硬脂酸氧化降解,含量下降。

图7 硬脂酸量随储藏时间的变化

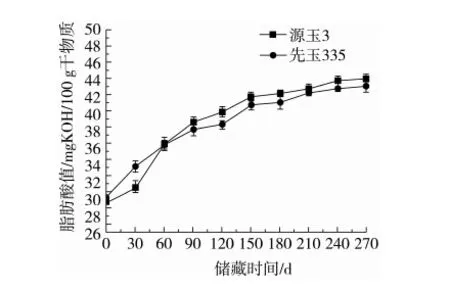

2.8 脂肪酸值随储藏时间的变化

由图8分析可知,储藏时间对脂肪酸值有显著影响(P<0.05),随着储藏时间的延长,两个品种玉米的脂肪酸值呈逐渐上升趋势。在储藏第150天发生显著上升,源玉3和先玉335玉米籽粒的脂肪酸值较储藏初期分别上升了45.84%和38.94%,之后随储藏时间的延长,变化趋于稳定。在储藏第270天,源玉3和先玉335玉米籽粒的脂肪酸值较储藏初期分别上升了54.24%和46.88%。这也与实际情况相符,脂肪酸值的大小取决于粮食中游离脂肪酸的含量多少,游离脂肪酸来源于甘油三酯的水解,而储藏环境是影响脂肪水解的主要因素,在储藏的4月份到5月份,粮食的含水量较其他月份都高,霉菌易繁殖,脂肪易在脂肪酶的作用下发生水解反应,产生低碳链的游离脂肪酸,脂肪酸值上升较快,随后储藏温度不断增加,游离脂肪酸在脂氧和酶的作用下的氧化速度加快,脂肪酸值较储藏前期变化缓慢,180 d后,储藏温度和玉米含水量明显下降并趋于稳定,脂肪的水解与氧化反应变慢,与储藏前期相比,游离脂肪酸的变化不显著,脂肪酸值变化趋于稳定。

图8 脂肪酸值随储藏时间的变化

3 讨论

通常认为,影响脂肪氧化降解的因素有很多,如样品的种类、含水量、霉菌、金属离子及储藏温度和湿度等[7-8],通过本试验玉米在储藏过程中的变化规律发现,脂肪及脂肪酸值在储藏初期变化较显著,脂肪酸组成的变化主要发生在储藏的90~180 d期间。根据GB 19111—2003对玉米油质量要求,玉米油脂肪酸组成中,棕榈酸质量分数应在8.6%~16.5%,油酸应在20%~42.2%,亚油酸应在34%~65.6%。而在实际的玉米油生产中,是应用玉米胚芽制油,试验结果显示,在玉米胚芽中,到贮藏第210天时,2个玉米品种中,以上3种脂肪酸含量在脂肪中的组成比例已经不符合GB 19111—2003对玉米油的要求,说明玉米脂肪品质下降。GB 20570—2015玉米存储品质判定规则规定宜存储的脂肪酸值应≤65 mgKOH/100 g。而本试验结果表明,储藏270 d时脂肪酸值均小于45 mgKOH/100 g,可以认为,2014年4月1日后,在本试验模拟粮仓储藏条件下,提取玉米油的玉米原粮的适宜储藏期不宜超过210 d,但并不影响玉米原粮的宜存品质。此外,影响本试验的不定因素有很多,如当年季节的不定变化会影响储藏条件的不定变化,当年收获玉米原粮的成熟度等。因此,进一步研究不同成熟度在储藏过程中脂肪酸的变化、分析高温高湿条件或低温低湿条件对玉米脂肪的影响是有一定意义的,进而确定其合理、实际的储藏条件与储藏期限,以免不必要的经济损失。

4 结论

4.1 储藏时间改变了玉米原粮中脂肪酸的比例组成。随着储藏时间的延长,2个品种玉米原粮(源玉3和先玉335)中脂肪、脂肪酸含量呈下降趋势,脂肪酸值呈上升趋势。五中脂肪酸含量在胚芽中所占比例略高于在完整籽粒中所占的百分比,但是脂肪酸含量变化规律保持一致,无显著差异。在储藏第270天时,脂肪质量分数分别降低了14.28%和12.19%。完整籽粒中油酸分别下降了40.03%和35.14%,亚油酸分别下降了51.17%和49.05%,亚麻酸分别下降了76.45%和75.51%。胚芽中油酸分别下降了38.15%和32.47%,亚油酸分别下降了47.29%和45.86%,亚麻酸分别下降了73.06%和68.25%。脂肪酸值分别上升了54.24%和46.88%。

4.2 在本试验模拟粮仓储藏条件下,应用玉米胚芽提取玉米油的玉米原粮的适宜储藏期不宜超过210 d,但并不影响玉米原粮的宜存品质。

[1]韩萍, 李海燕, 侯长希, 等. 中国玉米生产30年回顾[J]. 中国农学通报, 2007, 23(11): 202-206

Han Ping,Li Haiyan, Hou Changxi, et al.Review on Maize Production for 30 Years in China[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2007, 23(11): 202-206

[2]徐金星. 不同类型玉米籽粒营养品质形成和高油玉米产量调控规律研究[D]. 哈尔滨:东北农业大学,2003

Xu Jinxing. Different types of corn grain nutritional quality formation and high oil corn yield regulation law research [D]. Haerbin: Northeast agricultural university,2003

[3]尤新. 玉米油的营养功能和发展前景[J]. 粮油食品科技, 2004, 12(2): 21-22

You Xin. Nutritional functions and development prospect of corn [J]. Science and Technology of Cereals,Oils and Foods, 2004, 12 (2) : 21-22

[4]秦惠基. 多不饱和脂肪酸在疾病防治中的作用[J]. 广东药学院学报, 2000(4): 9

Qin Huiji. The role of polyunsaturated fatty acids in disease prevention and control [J]. Journal of Guangdong Pharmaceutical University, 2000(4):9

[5]张玉荣, 温纪平, 周显青. 不同储藏温度下玉米品质变化研究[J]. 粮食储藏, 2003, 32(3): 7-9

Zhang Yurong, Wen Jiping, Zhou Xianqing. The quality of maize under different storage temperature change research [J]. Grain Storage, 2003, 32 (3) : 7-9

[6]刘侠. 粮食在储藏过程中品质变化分析[J]. 粮食加工, 2009, 34(1): 72-74

Liu Xia, Research on Cereal Drying Methods[J]. Grain Processing,2009, 34(1): 72-74

[7]Mridula D, Jain R, Singh K K. Quality, acceptability and shelf life study of micronutrient fortified Indian traditional sattu[J]. Journal of Agricultural Engineering (New Delhi), 2009, 46(2): 26-32

[8]Chow T T, Fievez V,Ensberg M,et al. Fatty acid content,composition and lipolysis during wilting and ensiling of perennial ryegrass (LoliumperenneL.): preliminary findings[J]. Grassland Science in Europe, 2004,9:981-983.

Effects of Storage Time on Fatty Acid Composition of Maize

Xie Hui1,2,3Xiu Lin1,2Zheng Mingzhu1,2Cai Dan1,2Zhang Hao1,2Cao Yong1,2Liu Jingsheng1,2

(Food Science and Engineering , Jilin Agricultural University1,Changchun 130118) (National Engineering Laboratory of the wheat-corn deep processing2,Changchun 130118) (Jilin Normal University,Boda College3,Siping 136000)

This paper mainly studied the changes of nutrients including fat, fatty acids and fatty acid value in maize (Yuanyu3 and Xianyu335) as test objects during storage. And the comparative analysis was performed for fatty acid content of full grain and germ. The results showed that fat content showed a decreasing tendency and was decreased by 14.28% and 12.19% respectively during the 270 d of storage respectively. Palmitic acid and stearic acid increased first and then decreased. The content of oleic acid, linoleic acid and linolenic acid showed a decreasing tendency. Five kinds of fatty acid content in embryo were slightly higher than the proportion of the percentage of full maize, but the fatty acid content change rules indicated no significant difference. Since April 1st, 2014 in the experimental simulation granary storage conditions, the shelf life of the maize that extracted corn oil should not be more than 210 d, but did not affect the appropriate storage quality of maize.

maize,storage,fatty acids,fatty acid value

S 379.7

A

1003-0174(2016)12-0101-06

公益性行业(粮食)科研专项(201313011-3),国家现代农业产业技术体系(CARS02-29),吉林农业大学科研启动基金(201402)

2015-05-18

解慧,女, 1988年出生,硕士,食品生物化学工程与功能性食品

刘景圣,男, 1964年出生,教授,粮食深加工