中国何以赢?

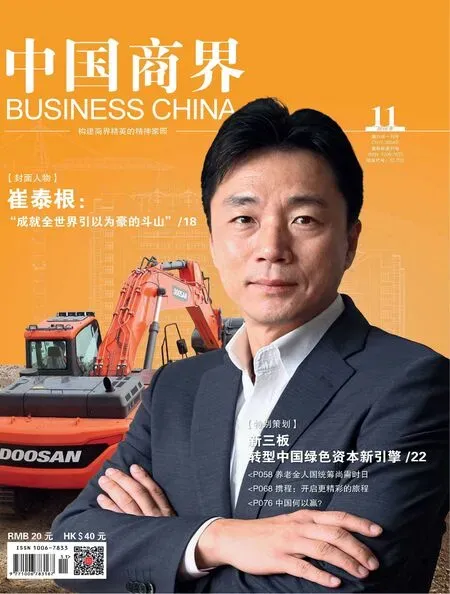

——英国经济学者罗思义(John Ross)解析中国新命运

本刊记者 王镜榕

中国何以赢?

——英国经济学者罗思义(John Ross)解析中国新命运

本刊记者 王镜榕

遇到罗思义,是在中国人民大学举行的一次研讨会上。他瘦高的身材,宽厚的肩膀,灰色西装,眼球较一般人凸起,眼神专注,令人印象深刻。罗思义,算是网络思想场的“网红”,以敢言著称,却没有盛气凌人的架子。在和记者的交谈中,他态度随和,平易近人。“能否为我们的读者写几句话?”他通过翻译询问了媒体情况后,善意提示:“你希望我写点什么?”然后,就俯身桌上写下了他的简单祝词。

谦逊的外表,丝毫没有削弱他思想的锐度。这位不会讲中文的英国经济学者,以他喷气式战斗机般的激情与活力,前英国伦敦经济与商业政策署署长的欧式经验,国际化视野与比较理论框架,每天都在敏锐观察着中国与世界的冲突与融合。他立场鲜明,观点新锐,并不断发展着他对于中国这盘大棋局的观感、洞察与建言。

邓小平的铁杆粉丝

这位中国通如今就生活在中国,全身心地泡在他学术研讨的趣味中心——中国。

罗思义观察、思考和述评中国,始于30年前的一篇文章——《邓小平是迄今为止世界最伟大的经济学家》。罗思义毫不讳言他对中国的特殊感情。他说,30多年来研究中国经济,不排除深厚的情感因素在里面——我知道情感必须是清晰思维的助推器,而非别的什么。

在他看来,对当今世界而言,中国追求中国梦,无论对自身还是全人类,都是迈出的最伟大一步。中国的民族复兴功败垂成将会是人类史上最大的挫折,因为中国实现民族复兴,完全符合人类的共同利益。

如今,30年过去了,无论是中国还是世界都发生了翻天覆地的变化,有些地方或许已经变得面目全非,但罗思义在这篇文章中所形成的基本判断不但没有改变,反而得到更多更有力的新论据、新材料,认识则变得“更清晰、更准确”。尤其是6年前,罗思义成为中国智库人大重阳的首位外籍全职雇员。“和中国同事的知识互动,极大地扩充了我的视野,也为我研究中国经济提供了关键支持。”

罗思义认为,作为外国人,用西方经济学术语,和马克思主义政治经济学话语,轻松阐述中国的经济政策成为他的优势。他说:“上世纪90年代,我就曾预测到中国经济改革将会取得成功,以及西方倡导的‘休克疗法’将会让俄罗斯遭受灾难性的失败,而当时和我持同样看法的西方经济学家只是极少数。”

“我能准确预测到‘中国的经济改革会成功,而俄罗斯和东欧会失败’,源于我对邓小平经济理论的细致研究。”在他看来,自邓小平1978年启动经济改革以来所形成的中国经济制度的表现远超西方模式。尤其是2007年世界金融危机以来,中国对于稳定世界经济所做出的巨大贡献显然被低估。他指出,2008年国际金融危机爆发时,西方著名的中国问题专家迈克尔·佩蒂斯(Michael Pettis)称,“美国将是第一个从这场危机中复苏的主要经济体,中国将是最后一个。”罗思义则认为,中国将会继续以远快于美国和任何其他主要经济体的增速增长。“事实再次证明,我的分析是对的。2007年(国际金融危机爆发的前一年)至2014年,美国经济增长8%,中国则增长80%——中国经济增速是美国的10倍。”

2007—2015年GDP变化

罗思义认为,这是中国30多年来所探索形成的优越经济模式的必然结果。在关于中国命运解析的新著《一盘大棋?——中国新命运解析》中,罗思义深入分析和揭示了中国经济制度具有优越性的根本原因。而中国核心领导者的思想和治理之道,是他一贯关注的焦点。

他表示,上世纪80年代初,当他第一次接触邓小平经济理论时,就成为其经济政策的铁杆粉丝。他说:“将已经帮助中国成功经受经济史上最大考验的中国经济思想,拉低到导致绝大多数西方经济学家犯错的思想水平,是荒谬的。”罗思义说:“邓小平理论及其分析,提供了一个了解中国与全球经济事件的清晰框架。我能对中国经济作出精准的预测分析也是基于此。”

在他看来,后金融危机的世界经济不仅需要中国的强劲表现,更需要中国的思想领导力。这种全球领导力的最新标志,就是印度作为世界增速第二的经济体,不仅任命了研究中国的经济专家做首席经济顾问,更有计划地制订了依靠政府投资拉动其经济增长的策略。罗思义认为,这是对中国经济发展模式的借鉴。他认为,国家投资的快速发展可以弥补民间投资的低速发展,对振兴国内经济、引导发展方向有巨大的作用。“单纯依赖私人投资,抵制国家投资或认为国家投资不好,其经济发展将必然会遭受更多困难。”

通过分析从1989年到2015年,中国、越南、老挝的人均GDP增长率在全球人均GDP增长率的排名数据,罗思义认为,受中国发展模式影响的国家,其增长速度远远超过世界平均水平。从1978年起,中国的增速是世界平均水平的近6倍;从1989年起,中国的增速也是世界平均水平的近6倍。与此同时,越南和老挝的增速是世界平均水平的3倍以上。

实际人均GDP增长率

上世纪70代主流经济学界有一个“华盛顿共识”,它主张私有化、市场化和自由化。但是20多年过去了,按照新自由主义和“华盛顿共识”推行政策的国家普遍是经济崩溃、停滞,而且危机不断。上世纪80、90年代被称为“发展中国家迷失的20年”。

罗思义说,中国经济发展的任何政策,都不能以“华盛顿共识”教条为基础,因为全球增长数据显示,“华盛顿共识”是一种失败的发展战略。与之相反,位列世界经济增长最快的前四名国家,均是借鉴中国的发展模式,这一事实表明,中国的成功模式和思想领导力对于世界经济的重要性。而这个领导力的关键就是“实事求是”,即不照搬照抄西方经济发达体的发展模式,而是勇于探索中国自己的发展道路。

他说,邓小平曾明确提到“中国的独特国情”与“中国特色”,并强调“努力按照客观经济规律办事。”习近平同样指出:“只有坚持这一基本原理,我们才能把握历史前进的基本规律。只有按历史规律办事,我们才能无往而不胜。”事实显示,中国特色的发展道路远比另一种选择——资本主义道路成功。为迎合一些人选择不太成功的发展道路而抛弃更为成功的发展道路,对中国来说是不可理喻的。

正确航行,需要一张准确的地图

罗思义认为,对中国经济持过分乐观抑或过分悲观都不可取,唯有实事求是才是王道。他说,我曾强调过中国经济思想的巨大正面意义。但相对来说,中国这方面的劣势是什么呢?对此,罗思义在新著《一盘大棋?——中国新命运解析》中也曾作过深入研讨。

他说:“让我感到困惑的是,常常看到部分中国媒体进行经济讨论时,一再使用错误和早已过时20多年,现已被国际统计机构正式抛弃的经济增长成因测算方法。这非常危险,因为中国这艘经济之舟要正确航行,需要一张准确的地图。”

“在这方面,西方经济学家的贡献值得中国借鉴。”他指出,“就实证研究而言,西方经济学界的两个杰出人物——经合组织前首席统计学家安格斯·麦迪森 (Angus Maddison),与其研究成果改变了官方经济增长成因测算方式的戴尔·乔根森(Dale W. Jorgenson),他们的研究大幅提高了全球经济发展的实证认识水平——这对中国具有重要意义。”

他说:“作为外国人,我的优势在于,我比西方人更了解中国经济学框架,比中国人更了解现代经济增长成因分析方法。尤其重要的是,这样的分析进一步巩固而非替代中国1978年启动改革开放后的经济政策框架。”

罗思义强调,对于经济增长统计方式进行检讨的实质在于“实事求是”,旨在正确认识和评估中国与世界主要经济发达体之间的差距和制约发展的瓶颈。

“虽然中国将在未来10 年发展成为世界上最大的经济体,但她的研发实力并不能在同一时期比肩美国。”罗思义说,同样,虽然中国可以通过“成本创新”战略在实现繁荣富强的道路上更进一步,但达到美国人均GDP 的水平仍然需要很长一段时间。

可以预期的是,中国的人均GDP 至少要等到2030—2035 年才能达到美国的近一半,这意味着在未来十几年的时间里,中国只能是世界上最大的经济体,而不是最强的经济体。预计只有到了2030—2035 年,中国的经济规模和实力才开始能够与美国相当——但前提条件是,届时,中国的企业规模基本上能够与美国相当。因此,在分析中国的企业所具有的实力和发展动态时,不能局限于GDP 和宏观经济特征。

罗思义认为,全球数据已经表明,大型企业的生产率比小型企业更高。而美国的生产率显著高于其竞争对手的一大原因便是,美国的大型企业所发挥的作用更大。欧盟中小型企业比例最低的国家是德国——欧洲最成功的经济体。

因此,对于中国实现繁荣和国力提升最为重要的企业类型由宏观经济进程决定。罗思义认为,虽然GDP规模是衡量一个国家经济实力和综合国力的主要因素,但它并不是唯一因素。举例来说,中国在1880 年前后仍然是世界上最大的经济体,但那时它却无力抵抗规模更小但更先进的经济体(如英国、日本、俄罗斯、美国等)的侵略。虽然经济实力与综合国力受到GDP 规模的影响很大,但它们同时还依赖于技术和制度优势。

罗思义说:“在现代经济中,确保技术和制度优势的一个重要前提条件是跨国企业的实力——这包括受政府扶持的大型企业拥有的研发能力。”数据显示,许多美国领先企业的海外收入百分比不断提升并远高于国内收入比重。相比之下,中国企业的全球化质量远不如美国企业。正因为如此,它们规模也小很多。因此,了解中国企业在国际扩张方面赶超美国企业的相关动态显得至关重要。

由于中国在人均GDP 方面明显落后于美国等发达经济体,因此,罗思义认为,转型中国的关键任务是创建高生产率的企业——既有助于提高中国的人均GDP,又可以缩小与美国的生产率差距。他说:“要成功实现这些目标势必将创建大型企业,特别是跨国企业。事实证明,创造更高生产率的是大型企业。” 在他看来,大型企业能够实现更高生产率的部分原因是,与小型企业相比,它们所拥有的用于研发的资源更多。当然,这并不意味着政府要取消给予小型企业的补贴和监管支持,而是应集中力量消除其扩大规模的障碍。

“中国应该重点投资高科技。”罗思义说,“现在中国总在谈论创新,创新没错,但创新应该转化为固定投资,生产出产品。”向创新型经济发展,是指资本投资要基于更高水平的技术创新。此外,“中国应该在环保科技上投入更多。”

如何创造更高的生产效率?罗思义指出,在推动经济增长的3个要素中,劳动分工需要在全球范围内保持贸易开放,短期内难见成效,“要提高劳动分工的效率很难。”而固定资产投资则是最可控的要素,多投资什么,少投资什么,取决于一个国家的经济决策。

因此,他认为,中国现阶段最重要的是投资基础设施建设。相比很多发达国家,中国的基础设施还不完善,劳动生产率之所以未得到充分提高,一个重要原因就是基础设施跟不上。他说:“我们不知道未来10年什么行业会是最重要的,但可以肯定所有行业都需要利用基础设施,比如交通、通讯、信息技术等。”

罗思义加盟人大重阳,右为人大重阳执行院长王文

罗思义认为,投资基础设施建设会带动制造业发展。他说,“从现在到未来的相当长一段时间内,制造业在中国都会占主导地位。”因此,对中国领导人所正在推行的“供给侧改革”、“互联网+”、“中国制造2025”等战略,他均给予积极评价。

用中国智慧参与全球化治理

中国经济发展不是零和博弈,在罗思义看来,中国的民族复兴与大国崛起,符合人类的整体利益。然而,不断发展的中国经济或将成为美国维持全球霸主地位的障碍。而以现在的形势看,无论军事上还是经济上,美国都无法扼杀中国,因此对其新保守派来说,只能诱导中国进行“经济自杀”。

而诱导中国“经济自杀”的手段包括:向中国施压,促使人民币过度升值;迫使中国降低固定资产投资;让中国的资本账户自由化;削弱甚至破坏中国用于调控宏观经济的国有企业;夸大中国在经济发展中产生的问题。罗思义说,这就要求中国的领导人以高超的智慧积极地、创造性地参与到全球化治理进程中。

他说,中国古代智慧和希腊智慧有共通之处,“中国人在2000多年前就认识到‘国虽大,好战必亡’的道理。”他说,总结工业革命以来的战争教训,衰落的大国都具有侵略性。最近的例子就是美国,和1914年前的情况作类比,扮演德国好战角色的最佳候选人非美国莫属。美国的军事实力现正处于顶峰,但经济活力和经济增速不及中国。

罗思义指出,和平与经济上升、战争与经济下降的关系显而易见。英国经济学家亚当·斯密最早提出,劳动分工是提高生产率的最重要因素。这包括国际劳动分工,而国际劳动分工需要和平的环境。因此,在当今时代,和平的经济收益几乎总是大于战争的经济收益。

这符合中国“和为贵”的传统智慧。在罗思义看来,以习近平为总书记的新一届中国领导人所推进的“一带一路”战略与诸如设立亚投行等机构的相关倡议,已经取得初步成功。习近平主席倡议通过推行“一带一路”战略,帮助沿线国家加强基础设施建设,深化经贸往来,就是要实现中国与周边小经济体的合作双赢,凸显中国“合作共赢”的全球治理智慧与中国式思想领导力,即制订国际经济政策章程的能力。

罗思义出席在浙江义乌举行的丝绸之路经济带国际论坛并演讲

“一带一路”在亚洲之外也颇具影响力,尽管受到美国的反对,中国的新式倡议还是取得了重大成功。继英国决定加入亚投行后,欧洲其他国家也纷纷加入亚投行。欧盟的“容克计划”应运而生,与“一带一路”趋同的理念也为中欧经济融合发展提供了基础。

罗思义说,乍看起来,“基础设施与贸易紧密挂钩”的理念不是先由西方提出来的,可能会显得奇怪。贸易与投资两者相关性所带来的积极正面影响,在经济学上早有论述。哈佛大学萨克斯(Jeffrey Sachs)和华纳((Andrew Warner)两位教授对开放型经济优势所作的研究发现,“开放型经济体投资占GDP的比重明显较高,其投资增长率高于世界平均水平5.4个百分点。”中国倡导的亚投行与“一带一路”首次明确将投资与贸易挂钩,体现出中国所具有的“思想领导力”。

这种中国智慧还体现在,中国领导人正在力推的国际产能合作。罗思义认为,这是中国正在推行的供给侧改革的国际化延伸。他说,由于中国劳动力成本的迅速上升,再也无法依赖低工资领域的竞争。例如,中国鞋类制造商目前正在使用他们拥有的技术,在埃塞俄比亚生产;中国基础设施企业在许多非洲国家非常活跃,这些国家生产链中的其他部分则由非洲企业负责。

罗思义认为:“国际产能合作这项政策的特色,不仅意味着成品出口,还意味着通过转移整个产业链,帮助其他国家加强它们的制造能力。所以,这并不会是一项短期政策,而是从经济上根植于中国对全球化最新进程的深度融合与参与。”

在这种合作的替换与补充的变体中,中国企业通过与其他国家的企业合作,在第三方国家开展运营活动。例如,目前中国企业正在与法国企业合作,在其他市场开展电力生产项目。罗思义表示,自“二战”以来,全球化的根本推动力量,表明了全球化经济形势正在发生深刻变化。最初,全球化主要是在贸易领域,随后发展到对外直接投资(FDI)。但是现在,全球集成供应链的创造正在国际生产合作中日益完善,而且中国在其中的作用在不断加强。而推动全球化发展最根本的力量是劳动分工的强大制造优势,这种分工不仅是国内的,也是国际的。同时,劳动分工并不是一个新的过程。

“现代经济统计数据证实,亚当·斯密200多年前的分析仍然有效。每一项主要的实证研究都证明了一个经济体对贸易的开放性与其经济增长的迅速性之间的积极关联。”在罗思义看来,中国对“产能合作”的强调就涉及了上述过程。

“全球化正在继续沿着经济理论中预测的曲线发展,国际劳动分工不断增长。”罗思义说,例如比亚迪的电池和万向集团的汽车零件,其他国家出于政策原因和创造就业岗位的需要,与这些中国企业在其国内开展生产合作。

罗思义表示,上述种种情况说明了中国的国际产能合作政策是国际合作进程与中国在国际价值链中特定地位的结合。所以,国际产能合作可以使中国企业在与其他国家供应链的不同领域合作时发挥它们的特殊优势,实现互惠互利。

罗思义(John Ross),现为中国人民大学重阳金融研究院高级研究员,英国伦敦经济与商业政策署前署长,世界百强企业顾问。自1992年起,撰写了200余篇关于中国经济及其与世界经济关系方面的文章,出版语言有英文、中文、西班牙文与俄文。新作《一盘大棋?中国新命运解析》,以中美大数据的真实对比,破译中国大时代经济变革的密码。