明“龙场九驿”设立缘由及维护研究

魏冬冬, 胡 振

(1. 贵州大学 历史与民族文化学院, 贵州 贵阳 550025; 2. 安徽大学 历史系, 安徽 合肥 230039)

明“龙场九驿”设立缘由及维护研究

魏冬冬, 胡 振

(1. 贵州大学 历史与民族文化学院, 贵州 贵阳 550025; 2. 安徽大学 历史系, 安徽 合肥 230039)

有明一代,黔西北水西土司领地,内接贵阳府,西毗四川、云南诸省彝区,东邻播州土司地,战略地位堪为重要。欲经营西南,维护黔川滇毗邻地带的稳定,就得有一条横穿水西土司领地的驿路通过。故明代初年,朱元璋以牺牲马烨作为奢香在其领地内置“龙场九驿”的代价,从而打通了黔中至黔西北的交通要道,对巩固朝廷在川滇黔彝区的统治,促进其与外界的联系和经济文化交流发挥了重要作用。

龙场九驿; 奢香; 驿道维护; 王阳明

龙场九驿为明代水西土司修建的、通往黔西北地区的重要驿道,它从贵阳出发,依次经过龙场驿(今修文县城)、六广驿(今修文县六广镇)、谷里驿(今黔西县谷里镇)、水西驿(今黔西县城)、西溪驿(今黔西县大渡桥侧)、金鸡驿(今大方县城南)、阁鸦驿(今大方县西北)、归化驿(今大方县归化镇)和毕节驿(今毕节市)等。此外,九驿沿途还设有十八站,它们分别是龙场、蜈蚣、陆广、青岗、谷里、垛泥、水西、雨那、杨家海、西溪、乌西、金鸡、阁雅、落折水、老塘、归化、毕节二铺和毕节头铺等。九驿通过毕节驿与西南地区的传统交通孔道——川黔滇驿道相接,将整个川滇黔毗连地带驿路连为一体,对该地区的政治、经济、社会和民族关系产生深远影响。

关于奢香开龙场九驿的事迹,在《明史》《明史纪事本末》《炎徼纪闻》(万历)《贵州通志》(万历)《黔记》《贵州名胜志》(天启)《滇志》《读史方舆纪要》(康熙)《贵州通志》(康熙)《黔书》(道光)《贵阳府志》(道光)《大定府志》(民国)《贵州通志》《彝族源流》《海腮耄启》等典籍中均有所涉及,本文拟从九驿建立缘由、维护措施及其影响三方面展开论述,以求教于学界方家。

一、龙场九驿的建立缘由

洪武元年,朱元璋在南京称帝建立大明王朝,取代蒙元在中原地区的统治。原来臣服于蒙古人的水西土司霭翠和水东土司宋钦于洪武四年率众归附,明太祖任命霭翠为贵州宣慰使、宋钦为副使。霭翠死,其妻奢香代立;宋钦死,其妻刘淑珍代立。据成书时间较早的《炎徼纪闻》①记载,明洪武初镇守贵州的官员马烨②秉持民族偏见,违背朱元璋绥抚西南蛮夷之策,欲尽灭诸罗,郡县其地。恰在此时,奢香有小过,马烨遂将其逮捕并“裸挞之”。这不仅是肉体上的惩罚,更是对族人的极大羞辱。马烨试图以此激怒水西部众,好有口实发兵剿灭水西土司。果然四十八头目闻听此事勃勃欲反。在这千钧一发之际,水东土司刘淑珍及时出面安抚诸罗,又赴京师向朱元璋控诉马烨罪行。太祖闻之乃召见奢香云:“汝等诚苦马都督乎?吾将为汝除之,然汝何以报我?”奢香叩头曰:“吾蒙圣恩,当令子孙世世戢罗夷,不敢生事。”太祖曰:“此汝常职,何言报也?”于是奢香承诺,“开赤水乌撒道以通乌蒙,立龙场九驿。”太祖大悦,遂斩马烨[1]。奢香信守诺言,回到水西即率诸罗刊山凿道,开通驿路。她深明大义,维护国家统一和避免水西人民陷入战火中的壮举历来受到称颂。明人吴国伦赞曰:“承恩一诺九驿通,凿山穿木开蒙茸。至今承平二百载,牂牁僰道犹同风。”[2]86清人田雯甚至将奢香与西汉开西南夷的唐蒙比肩,“观其置驿通道,则又功过唐蒙矣”[2]85。值得一提的是,以上记载并没有明确解释朱元璋为何要以牺牲马烨为代价来化解这场危机?为说明这一问题,还得从当时该地区的政治军事态势谈起。

1.明初蒙古势力的威胁

明朝建立后,对蒙元展开持续的军事打击。洪武元年八月,明将徐达攻克大都,迫使元顺帝远徙漠北。但此时蒙古军事实力仍不可小觑,史载“元亡而实未始亡耳”,还拥有“引弓之士不下百万众也,归附之部落不下数千里也,资装铠仗尚赖而用也,驮马牛羊尚全而有也”[3]36。北部边患让明朝统治者十分头疼,只能修筑长城,设立卫所,移民实边,进行被动防御。与此同时,西南大片土地仍受到蒙古人的控制,云南的元梁王巴扎瓦尔弥困兽犹斗,妄图凭借山险地远和诸土司的屏障与明朝对抗。如与水西相邻且同源同种的乌撒就接受梁王册封,其他土司亦处于摇摆状态,未必真心降附明朝。对此朱元璋早有清醒的认识,从军队开赴贵州之日起,他便敕谕征虏将军汤和等曰:“行师用兵,须昼夜防慎,毋轻视蛮人,深入其地,虽来降者,亦须审察,慎勿轻信。”[4]49洪武二十一年,又敕傅友德等曰:“其乌撒、芒部诸蛮,外虽服从,中藏狚诈,倘或托以心腹,将有不测之变。龙海诸蛮奸诡尤甚,水西恐与贼阴谋,皆须防闲”等[4]59。元朝虽灭,其残余势力一直活跃在川滇藏毗连地带,在整个明代始终保持着偷袭云南,重演弧形包围南宋的故事[5]。故明太祖对此甚为警惕,在边防上尤其重视云南。蒙元残余势力极力拉拢、诱导西南大大小小的土司,如若整个西南倒向蒙古,则明朝就会丧失长江上游地带,经济富庶发达的长江中下游诸省立即暴露在蒙古军的马刀之下,后果不堪设想!在这样的战略形势下,以怀柔、绥抚之手段处理好朝廷和土司的关系变得尤为重要。马烨以激进手段改土归流显然不合时宜。同时明朝也急需修筑一条能打通水西领地,经贵阳直通川滇黔毗连地带的大道来维护这一地区的稳定。

2.水西土司领地之战略地位

水西土司辖区广袤,北倚永宁、播州,西连乌撒、乌蒙,东邻水东、金筑,南扼滇黔孔道。安氏不同于其他土司,作为彝族默部幕济济的后裔,安氏先祖在贵州高原生息繁衍了一千多年,有自己的文字、书籍、思想及制度化的权力统治架构,牢牢控制着该地区彝民的生产活动和精神世界。明朝进军云南时,彝族的另一支系乌撒就与元梁王巴扎瓦尔弥合兵对抗明军,被傅友德大军击溃。洪武十五年四月,乌撒、东川、芒部叛乱,当年七月遭到傅友德、沐英夹击而失败。洪武二十一年,东川蛮复叛,傅友德率兵讨平之。尽管水西未曾公开参与这一系列反明活动,但对于叛乱的乌撒、芒部持观望态度,甚至默许其藏匿在自己领地内③。明太祖对其首领霭翠很有戒心,他在给前线将领的军令中多次要求防范霭翠的军事动作及其可能与叛乱的彝族部落乌撒、乌蒙、芒部等沆瀣一气。如洪武五年,谕贵州都督:“宜遣使谕蛮中守将慎守边境,霭翠所请不从,将启边衅,宜预防之。”[4]7洪武十五年,敕谕傅友德:“至如霭翠辈不尽服,虽有云南,亦难守也。”[6]612后又曰:“可留兵四百守水西城,观霭翠动静。”[6]621甚至说“霭翠之地,必用十万众乃可定也。”[3]36水西霭翠在明太祖心目中的重要性可见一斑。后来发生的奢崇明安邦彦叛乱也证实了这一担心,乌撒、水西、永宁等彝区相继起兵,令朝廷首尾难顾,疲于应付。欲安定云南,必以兵弹压,欲运送兵员辎重,必畅通驿道。因而朱元璋要求傅、沐二将在赤水、毕节、七星关各置一卫,黑张之南、瓦店之北置一卫,留兵戍守。同时为保证信息的通达性,加强中原与西南的联系,他下达谕旨东川、乌撒、乌蒙、芒部诸土司在自己境内置驿传通云南,开筑道路,以六十里为一驿。如此,由四川至云南南北走向的川黔滇驿道贯通。由中原通往云南的交通大动脉湘黔滇驿道亦受水西土司的阻隔,这对于控扼云南、巩固明朝在西南的统治是极为不利的。水西安氏势力强盛,明廷要想维护黔川滇毗邻地带的稳定,就得有一条横穿水西土司领地的驿路通过。作为贵州指挥使的马烨,尽管为省城建设和社会稳定做出一定贡献④,但他想剿灭安氏在当时是行不通的,以裸挞奢香的方式激怒诸罗可能引发水西四十八部头目的反叛,进而牵一发而动全身,彝族其他土司东川、乌撒、乌蒙、芒部等都会加入叛乱⑤,若西南土司与盘踞在川滇黔毗邻地带的蒙古残余势力声息相通,共同反明,不但云南不保,整个西南地区都会陷入动荡之中。

既然奢香承诺会开龙场九驿,打通黔中与四川的通道,连接湘黔滇驿道和川黔滇驿道,朱元璋何惜马烨一人之命!清人田雯亦持此观点,他认为明太祖仅令置驿为回报并非没有深察,“盖以诸蛮之强梗。由于山川之险阻,财力之富饶,则莫若置驿以通之且困之。通之而险失矣,困之而志驯矣。然后为我所制而无难。”[2]85田氏之论,可谓领会太祖之深意耳。

二、龙场九驿的维护

龙场九驿的畅通和稳定对朝廷在西南地区的经营统治至为关键。一旦该驿有警,则贵州与云南、四川、湖广都将声息断绝,政令传达、官员往来、军队调遣将无法实现。如天启年间爆发的奢安之乱波及黔西北、黔中,导致川黔滇驿道、龙场九驿、湘黔滇驿道俱梗塞,叛军数度围困贵阳城,通滇之路断绝。朝廷不得不派员疏通早已废弃的从广西田州和四川建昌到云南的道路,才能联通大西南。因而明朝必需维持这一驿路的稳定,进而形成一整套维护其稳定的方案。

1.水西土司与驿道维护

龙场九驿是贵州宣慰使治理其辖地的关键通道。明代水西和水东合并为贵州宣慰司,以水西君长为贵州宣慰使,水东头领为副使,驻贵阳城,无诏不得擅还水西。贵阳与水西之间以鸭池河为界,宣慰使欲有效治理水西广袤的土地和四十八部彝众,亦要仰仗此道。所以历代贵州宣慰使都从物质和文教法律两个层面维护驿路沿线的稳定,受到朝廷的肯定和百姓的爱戴,其中功绩突出的是安万铨和安国亨两位土司。

嘉靖二十四年,安万铨捐自金三百六十余两,耗时一年,砌石六百二十余丈,修成今大方县城西的阿东巨路段。加之万铨善于用兵,朝廷有诏,罔不听命,故史载安氏自有宣慰使以来,万铨最贤[7]68,为龙场九驿沿线地区的繁荣与安定作出了突出贡献。后来,水西人民为了颂扬安万铨敬贤乐善、节用爱民的功绩,“过者相与仰天祈公寿,愿公千岁”,于是有人在此立下《千岁衢记》碑[7]50。万历时的宣慰使安国亨对已经梗塞的龙场九驿部分路段进行整理,使其复通。“旧时安氏境内六驿皆有酋供驿马、水西者为阿列,谷里为阿古、白归、白纵、阿扯四人,威清为阿捕,奢香为沙遮、阿曰二人,六广为阿列、阿虐、普也妻三人,金鸡为阿遂。此十二人者,世世守驿。隆庆中,诸酋前后散去。至是,国亨概为整理。亡者召之,绝者以其事业给别人,于是六驿皆复”[7]110。此外,安国亨还对龙场驿至六广驿的要津——蜈蚣桥进行重修,历时三年竣工。该桥为成化五年宣慰使安观所建,国亨修葺后更名为“龙源桥”,为九驿线上十桥⑥之冠。桥面石板铺墁,两侧设望柱栏板,两端置抱鼓石,造型美观。据《蜈蚣桥建桥碑记》,为使大道早通,日以数百匹马反复运料赶造,“费之巨万计……宣慰不殚烦劳,悉以身任之,辛勤几年而后迄事,抑何其任费任劳也。”[8]

宣慰司在水西宣扬儒学,引导苗蛮放弃剽掠成性、打斗轻生的陋习,引进中原农具和耕作技术,提高百姓的生活水平,保证了社会治安,朝廷对此大力支持,相信可以借此改变夷民“性类犬羊”的状况。有明一代,贵州设有四十余处儒学[9],其中许多在土司辖区,如毕节卫学、宣慰司学,一定程度上带动了地区科教事业的进步。马烨事件结束后,奢香夫人做表率让子弟入国子监,向汉族大儒研习中原礼仪,其他部族首领如播州、乌撒、芒部纷纷效仿。太祖十分高兴,谕国子监官:“尔等善为训教,俾有成就,庶不负远人慕学之心。”[4]71甚至明确将土官的承袭跟习儒学挂钩,“以后土官应袭子弟,悉令入学,渐染华风,以格顽冥。如不入学者,不准承袭。”[10]经过朝廷和地方的共同努力,后代宣慰使大都通晓汉文、熟识典章制度,懂得遵纪守法,甚至有些在汉文上颇有造诣,这有利于保障龙场九驿沿线的稳定。如正德年间宣慰使安贵荣好读书史,通晓文章,建立学校宣教礼仪。此时的他是从三品的贵州宣慰使,身兼贵州布政司左参政,管辖范围跨半个贵州,而被贬于此的王阳明只是没有品级的小小驿丞,可贵荣却待之如上宾,派人馈送米、肉、鸡、鹅、柴薪、金、银。贵荣亲自向阳明请教学问,并多次诚心邀请他赴水西讲学传道,使阳明足迹遍及九驿。这体现了贵荣对儒家文化和阳明学识强烈的倾慕之情。贵荣还应水西人民之请于正德三年翻新象祠⑦,并请阳明作《象祠记》。象是汉族早期文明中的历史人物,水西人民对他有着特殊的感情,对象的祭祀早已有之。这在一定程度上反映了宣慰使及其所辖夷民汉化之深。在安贵荣以后,宣慰使安国亨亦景仰阳明之才能德行,今修文县阳明洞摩崖镌刻于东洞崖壁上的“阳明先生遗爱处”七个大字,即由他亲笔书写,笔力雄健。阳明洞内西壁还刻有竖排的两首五言诗,对仗工整,意境深远,表达了作者对“前贤”的仰慕。作为一个少数民族土司,其书法、诗文能有如此造诣,实属不易,足见其汉化之深。事实上安国亨在水西一直对朝廷比较恭顺,对百姓也做了很多实事。他大力推广汉地耕作技术,贷给贫民牛具、种子,招抚流夷。故当隆庆年间国亨在与安智发生纠纷械斗时,贵州地方官称国亨叛乱,请朝廷发兵弹压,国亨立即上奏诉冤,表明心迹,言辞恳切。内阁首辅高拱厘清此事为安氏家族内乱,并非忤逆朝廷,主张只治其本罪,去其叛臣之名,结果收到了“科官未至而事已定矣”[11]的效果。

2.流官与驿道维护

如果说龙场九驿是朝廷伸向水西土司腹地的触角,那么作为触角上的一根根神经,驿丞在驿站的日常运营,搜集土司区的情况,宣扬儒学、化导彝众等方面起了不可忽视的作用。黔西北地区历来被视为化外之地,安氏土司在漫长的历史过程中建立了一整套高效、牢固的统治方式——地方行政上的则溪制度和政治等级上的扯勒制度,上至君长、下至彝民,无不从属于这一体制,朝廷的影响在这里微乎其微。而驿丞群体是到达黔西北最早、分布最广的流官群体,他们直接由朝廷任命,并三年一次赴布政司考核,九年一次到京城通考[4]202,是中央王朝在土司领地宣布王化的传声筒,同时也推动着土司政权内部的改变和土民生活水平的提高。

龙场九驿的驿丞有许多是造福地方的良臣,贡献最大、声名最显赫者非王阳明莫属。正德元年,王阳明直言上疏为南京给事中御史戴铣等人求情而触怒刘瑾,被廷杖四十,贬至贵州龙场做驿丞。龙场位处万山丛中,苗僚杂居,阳明刚到这里时没有居室,只能“茇于丛棘之间”,又迁到东峰,“就石穴而居”,附近的老百姓相继过来为他伐木建屋。阳明终日默坐其中,遂悟道成功。此后,他沿九驿多次深入黔西北游历、讲学、传道、收徒,留下不少描述自然风光和个人感触的诗文。因此从某种程度上说,龙场九驿参与了王阳明心学思想的形成、发展和传播。他借作《象祠记》之机教导诸夷致良知、修德行,则“使知人之不善,虽若象焉,犹可以改……虽若象之不仁,而犹可以化之也”。阐明了“天下无不可化之人”[12]894的道理,与少数民族建立了良好的关系,受到夷民和土司的爱戴。但其在贵州最令人称道的还是不动一兵一卒即镇抚贵州宣慰使安贵荣。

正德年间,水东土酋阿贾、阿扎等反叛宋氏,水东局势动荡。贵州宣慰使安贵荣素来桀骜不驯、目无朝廷,他暗地里支持水东叛乱,加上此前从征香炉山、普安有功,嫌朝廷加封的贵州布政司左参政职衔太低,便借机要求朝廷裁减驿递,邀功升职,并试探被贬于龙场的王阳明。阳明敏锐察觉到必须阻止安贵荣的野心,否则西南必然生乱。他先从国家的制度不能擅改条分缕析,“凡朝廷制度,定自祖宗,后世守之不敢以擅改,改在朝廷,且谓之变乱,况诸侯乎?”又从安贵荣的角度出发,指出安氏千百年来能够立足于水西,就是靠对朝廷的忠诚,土官与流官是两种不同的官僚体制,安贵荣想二者兼得反而可能失去世袭领地。“自汉唐以来千几百年,土地人民未之或改,所以长久若此者,以能世守天子礼法,竭忠尽力,不敢分寸有所违越……不然,使君之土地人民富且盛矣,朝廷悉取而郡县之,其谁以为不可?夫驿可减也,亦可增也,驿可改也,宣慰司亦可革也。”况且守土保民本就是宣慰使之职责,不可借此邀功。“夫划除寇盗,以抚绥平良,亦守土之常职。今缕举以要赏,则朝廷平日之恩宠禄位,顾将欲以何为?”[12]803经过阳明透彻的分析,贵荣打消了上述邪念。

对于安贵荣唆使水东阿贾、阿扎叛乱,拒绝朝廷平叛命令,企图坐收渔翁之利,阳明从安氏自身利害关系出发申斥其野心,引导他审时度势,“使君与宋氏同守土,而使君为之长,地方变乱,皆守土者之罪,使君能独委之宋氏乎?……如安氏者,环四面而居以百数也……朝廷下片纸于杨爱诸人,使各自为战,共分安氏之所有,盖朝令而夕无安氏矣。”水西周边饿狼环伺,其统治并不牢固,想凭人口土地之众、山川之险对抗天朝实乃以卵击石。让安贵荣认清自己的处境后,阳明告诫他“宜速出军,平定反侧,破众谗之口,息多端之议。”阳明列举了五条理由,句句切中要害,且声明自己“非为人作说客者”[12]804-805,而是为安氏长远着想。安贵荣读此信如醍醐灌顶,心悦诚服,立即出兵芟夷叛乱,水东阿贾、阿扎之乱就此平息,贵州宣慰司恢复平静,龙场九驿得以顺畅通行。明人施邦曜看到王阳明不费一兵一卒即化解西南危机,维护驿路稳定,大加赞赏:“(阳明)一纸书贤于十万师!”[13]

3.其他维护措施

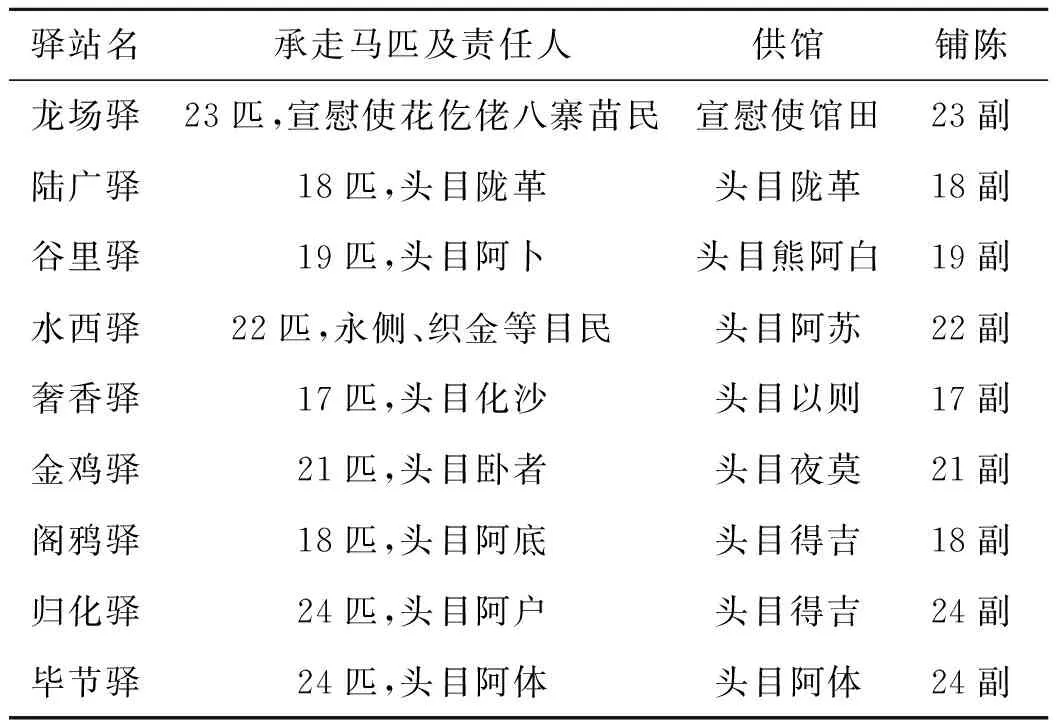

贵州许多驿站所需马匹不像中原那样,由官府以征来之税粮向养马户购买,而是让各土司输送,这也是土司作为臣子应当承担的徭役。水西地区素来以马匹优良,养马有方闻名于世⑧,故龙场九驿日常的茶水等亦由土司负责,宣慰司派沿线头目和夷民具体管理相关事宜并清扫驿路上的枯枝落叶、石碛砂砾、污秽之物。如安国亨执政期间,“水西有阿列之酋,谷里有阿古之酋,白归之酋,白纵之酋,阿扯之酋,奢香有阿遮之酋,阿曰之酋,陆广有阿虐之酋,普也妻之酋,金鸡有阿遂之酋,其久充诸驿,驿骑马匹皆前后散去,亨急为举废,驿骑尽复。”[14]这些安国亨统辖的大小头目有的一家负责一个驿站,有的几家管理一个驿站,每个驿站的马匹、驿夫的数目都有规定。兹据《黔记》和嘉靖《贵州通志》中相关记载将九驿各个驿站的日常安排情况,制成下表。

表1 龙场九驿日常安排情况

由上表可知,九驿的马匹都是由沿线头目或者其牧民来提供,平均每驿有20匹马左右。各驿的人事安排分工明确、责任到人,效率很高。之所以让当地苗蛮承担驿站徭役,与当时贵州“夷多汉少”的族群结构密切相关。

明代的贵州军民杂处,一线之外尽皆蛮夷。明朝政府在此征收赋税,摊派徭役时会遇到语言障碍和文化隔阂,因此地方官更愿意让少数民族以钱代役,再雇佣汉人应役。“故有司之役惟汉人,军卫之役惟卒伍,而诸夷当役于官府者,又各目汉人、卒伍代之而取其直焉,是汉人、卒伍一身而众役萃矣。”[15]卷四相比之下,由水西土司出办的驿站差役就省却了夷汉之间因语言、习俗不同而产生的不便。所以明朝南京户部尚书徐问称赞此法“无解发官钱及包揽侵克、滥给、骚扰等弊”[15]卷十。此外,沿线独特的地理环境也为夷民对驿道进行供应和修缮创造了许多便利。

黔西北广泛发育的喀斯特地貌和湿润的亚热带季风气候给驿道的开辟和日常维护提供诸多天然资源。沿线分布取之不竭的各类石材成为道路铺垫、关隘设置、码头渡口和桥梁建设的廉价材料,这是该驿能够延续数百年至今仍大部分保存的重要原因。值得注意的是,由于驿路两旁森林茂密,为稳定驿路安全,明朝地方官员主张组织人力砍伐或焚烧森林,以加强对此地的控制。从上可见,朝廷等一系列的行为有利地维持了驿路的稳定,巩固了明廷在西南边疆的统治。

三、龙场九驿的影响

龙场九驿开通的主观目的是传达中央的公文和诏令,便于军队调遣和官员往来,却在客观上实现了人和物资的流动、互通,并在此过程中将其经过的黔西北地区营造为各族群以及各族群与国家之间互动与往来的场域,促进各民族的相互了解和友好相处,在社会及经济上对覆盖区域起到带动作用,对明初以降黔西北地区的政治、经济、文化、生态环境都产生了显著影响。

1.政治影响

自秦汉以降,中国的交通干线大都呈南北走向。秦朝修建了一条通往夜郎地区的官道——五尺道,以今天的四川宜宾为起点,沿高县、珙县、筠连进入云南,经盐津、大关、彝良、昭通到贵州的威宁、赫章,再入云南宣威、曲靖,与明清时的川黔滇驿道走向基本一致。这是中原王朝开通的进入贵州的第一条官道,朝廷的政治触角由此进入西南夷。但该驿道仅仅与黔西北擦肩而过,特别是广袤的水西腹地仍然完全被土司控制,不通王化,只知有君长,不知有朝廷,处于独立半独立状态。因此在某种程度上说,川黔滇驿道处在水西、永宁和乌撒等的控制之下,所谓“水西僻处黔壤中,实蜀滇三省要害也。”[16]龙场九驿打破了黔西北封闭落后的格局,扩大了朝廷在彝族地区的影响,水西土司成为明朝巩固西南地区统治的得力干将,多次出兵协助明朝平定各地叛乱。如景泰元年,苗金台、韦同烈在平越作乱,贵州诸苗尽起,水西蛮阿忽亦骚动,湘黔滇驿道、龙场九驿、川黔滇驿道俱梗塞。朝廷调宣慰使安陇富击水西境内诸叛蛮,后以保境有功赐陇富母子敕书。嘉靖十六年,贵州巡抚派宣慰使安万铨等率土汉官兵三万人讨平都匀苗贼;万历时宣慰使安疆臣又在平播战役中立下赫赫战功。水西安氏为大明西南边疆的稳固、发展做出了卓越贡献。

2.经济影响

九驿使黔西北与黔中甚至中原的物资运输、人员往来得以互联互通,有利于沿线地区人口的增长和生活水平的提高。同时,频繁的商品流通逐步形成了固定的交易场所——集市。由于彝族传统文化里有日月年以十二生肖记录的习惯,于是水西统治者据此在境内将街场集市以十二生肖来命名,贸易者能在每月三轮小甲中天天有“转转场”营销活动。这就促进了农业、牧业、手工业和运输业的蓬勃发展。六百多年来,这些街场地名仍保留至今,如,大方县羊场镇、牛场镇、马场镇,纳雍县猪场镇,织金县马场乡、牛场镇、龙场镇等。此外,清初原产于美洲的玉米、马铃薯、红薯等高产农作物已经从云南传入贵州省境内。乾隆十四年,玉米传入贵阳府。道光三十年,玉米传入大定府[17]。由于玉米和马铃薯具有耐旱、耐寒、耐瘠的生物特性,十分适合在气候恶劣的黔西北地区种植,且产量较高。因此,它们迅速沿驿路向两侧扩散,大大缓解这一地区的粮食短缺情况,也丰富了彝族百姓的食物种类。

3.文化影响

交通的便利,为文化的传播与交流提供了空间载体。前文已述,奢香夫人和以后的历代宣慰使大都研习汉文,通读儒家经典,甚至采用汉姓“安”,积极推崇中原礼仪,加强彝汉之间的文化交流。宣慰司儒学的开设,给水西子弟就近接受汉化教育提供了极大便利,培养了一批涉猎广泛、熟识朝廷法度,具有远大理想的少数民族人才,增进了各族人民之间的了解和友谊,同时也有利于生产工具的教授和生产方式的革新[18]。以王阳明为代表的一批具有较高学养的流官在九驿教导诸蛮,革除陋俗,不仅赢得当地百姓的欢迎,亦受到土司上层的礼遇。阳明在《教条示龙场诸生》中给学生列出了四项要求:“一曰立志,二曰勤学,三曰改过,四曰责善。”[12]974即人要树立远大志向,并通过刻苦努力,勤学好问实现之。在这个过程中不要怕犯错,关键是有过则改,师长应当给予后生更多的忠告,而学生须尊重老师。这样有教无类、教学相长的思想开了贵州自由讲学之先河。嘉靖年间王杏巡按贵州每去一处都能听到歌声蔼蔼如越音,问后得知是“龙场王夫子遗化也”[15]卷六。

4.环境影响

如前所述,龙场九驿一定程度地稳定了西南地区的统治,促进该地区经济文化的交流。值得一提的是,黔西北地区是典型的喀斯特地貌发育地段,为疏树草坡生态系统覆盖,这样的区域生态甚为脆弱,一旦开发不当,就会诱发水土流失和石漠化灾变。水西地区的牧马业十分发达,元世祖忽必烈在亦溪不薛(今大方县)建立养马场,成为全国十四大牧场之一,足见当时水西人养马之盛,这也保证了乌江上游生态环境的稳定。然九驿的开辟使汉地精耕细作的农业生产引入这里,特别是清代以后玉米、马铃薯等高产作物的大面积播种,矿产资源的开发,使得龙场九驿沿线自然环境出现明显退化,表现为植被覆盖率下降、生物多样性减少,进而出现山区石漠化等生态灾变[19]。

四、余论

龙场九驿的开通是在蒙古残余军事势力威胁和西南地区局势不稳的情况下,明朝中央政府与水西土司激烈博弈后的结果,必然承载了帝国绥抚西南诸蛮的战略意图与中原礼仪观念,继而对驿道本身的空间形态及其进一步对沿线地区社会文化产生影响。为了维护驿道的稳定,保障政令速行和王化的传播,朝廷和土司都制定了一套切实可行的方案,使该驿在较长时间内保持畅达,士绅、商旅往来无阻。明人王士性比较贵州诸驿的治安状况,认为贵州驿道皆穿行于高柯丛樾之中,防御流寇极难,唯有奢香夫人开设的龙场九驿“虽夜行不虑盗也”,进而赞叹道“彝俗固亦有美处”[20]!但也应看到,由于开发管理不当,沿线地区出现了生态灾变,影响人们的正常生活,值得我们引以为鉴。

在21世纪的今天,黔中与黔西北之间的物资流动和人员往来有了更快捷、更高效的交通方式,即高速公路和在建的铁路。龙场九驿作为数百年来形成的重要交通线,都是在地质稳定、地势平坦、坡度适当、灾害较少的地段经过,对于现代交通线路的选址、维护仍有借鉴意义。它可以有效减少我们地质勘探的成本,节约时间,保障安全。所以2015年2月建成通车的贵毕高速公路基本与龙场九驿的走向一致,这是古人智慧给今人留下的宝贵遗产,同时也为贵州土司文化遗产增添了一道亮丽的风景。

注 释:

① 《炎徼纪闻》作者田汝成是嘉靖五年进士,官至广西布政司右参议。本书成书时间早于前文所列诸书,是笔者见到的最早详细记载奢香开龙场九驿过程的史料。

② 该书作“马煜”,笔者采用约定俗成的写法“马烨”。

③ 洪武十五年八月,有人向朝廷报告乌撒、芒部蛮贼夜间逃入水西之地,太祖谕令霭翠将他们缚送献出。见谈迁《国榷》第625页。

④ 马烨到任后,即规划各司、卫所的建筑,还以威刑震慑诸夷,维持当地的政治稳定,号称“马阎王”。

⑤ 对此朱元璋早有预料,他在洪武二十一年敕傅友德曰:“东川、乌撒、乌蒙、芒部、禄肇、水西无事则互相争斗,有事则相为救援。”语见《明史》卷三百十一《四川土司》。

⑥ 水西十桥即龙源、乌庆、乌西、大渡、西溪、阁鸦、老场、土射、永定、秀水、麦稼等十余座桥梁,乃历代宣慰使所建,横跨在阻断九驿的各条河流要害处。

⑦ 象祠在今黔西县,坐西朝东,依山势而建,占地面积约为2457平方米,现存的建筑始建年代不详,根据历史资料和实地调查以及建筑特征,此建筑应为清代晚期所建。

⑧ 黔西北高原牧草生长茂盛,十分适合牧马。自宋廷南渡,因北方马道断绝,朝廷不得不在广西开设马市,其所买之广马相当一部分来自罗氏鬼国(即水西)。元代,亦溪不薛(营地在今大方县)是全国十四大牧场之一,忽必烈之所以在此建立养马场,即因该地历来盛产良马,且彝人养马有方。洪武十三年,朱元璋派大军征云南,霭翠命其总管陇约至镇远,以马一万匹,牛、羊、刀、弩、毡各一万助军。洪武十七年,朱元璋诏户部以绢布往贵州,命宣慰霭翠易马,得马一千三百匹。足见其养马业十分兴盛。

[1] 田汝成.炎徼纪闻[M]//中国西南文献丛书·西南史地文献第五卷.兰州:兰州大学出版社,2003:32-33.

[2] 田 雯.黔书[M].贵阳:贵州人民出版社,1992.

[3] 谷应泰.明史纪事本末2[M].上海:商务印书馆,1937.

[4] 贵州民族研究所.明实录·贵州资料辑录[C].贵阳:贵州人民出版社,1983.

[5] 马国君.论康乾时期两南边政的决策调整——以“驱准保藏”之战为转析点[J].贵州民族研究,2010(1).

[6] 谈 迁.国榷[M].北京:中华书局出版社,1958.

[7] 大方县志编纂委员会.大定县志[M].1985.

[8] 修文县志编纂委员会.修文县志[M].北京:方志出版社,1998:1015.

[9] 周春元,等.贵州古代史[M].贵阳:贵州人民出版社,1982:262-265.

[10] 张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局出版社,1974:7997.

[11] 高 拱.靖夷纪事[M]//中国西南文献丛书·西南稀见丛书文献第十四卷.兰州:兰州大学出版社,2003:16.

[12] 王阳明.王阳明全集[M].上海:上海古籍出版社,1992.

[13] 施邦曜.阳明先生集要[M].北京:中华书局出版社,2008:786.

[14] 卫暨齐,等.贵州通志[M]//中国地方志集成·省志辑.成都:巴蜀书社,2006.

[15] 谢东山,张 道.贵州通志[M]//中国地方志集成·省志辑.成都:巴蜀书社,2006.

[16] 彭而述.读史亭文集[M]//四库存目丛书本.济南:齐鲁书社,1997:122.

[17] 李中清.中国西南边疆的社会经济:1250-1850[M].北京:人民出版社,2012:194.

[18] 王继超.奢香夫人对水西地区文化的贡献[J].毕节学院学报,2007(6).

[19] 魏冬冬,等.康熙朝水西土司改流前后的贵州“龙场九驿”沿线生态环境变迁探微[J].怀化学院学报,2016(6).

[20] 王士性.黔志[M].北京:中华书局,1985:3.

[责任编辑:刘自兵]

2016-11-18

10.13393/j.cnki.1672-6219.2017.01.011

K 901.9

A

1672-6219(2017)01-0049-06