明代湖广地表水体变迁研究

项露林

(云南大学 历史与档案学院, 云南 昆明 650000)

明代湖广地表水体变迁研究

项露林

(云南大学 历史与档案学院, 云南 昆明 650000)

明代湖广地表水体经历了重要演变,总趋势是由明初的丰盈充沛发展为明末的整体缩减,其中尤以湖泊数量减少和面积萎缩最为引人关注。究其原因:一是在明代全国气候总体由暖变寒、由湿变干的背景下,湖广地区水旱灾害频发,尤其是嘉靖年间以后,水旱灾害交替连续发生且灾害持续周期延长而导致的水体自然缩减;二是明中叶开始的大规模垸田开发。在移民增加的背景下,垸田开发不断向河湖纵深挺进,大量滩涂被侵占,导致水体面积萎缩乃至消失,其中以江汉平原和洞庭湖平原表现最甚。

明代; 湖广省; 地表水体; 水旱灾害; 垸田开发

明人王士性有言:“楚本泽国,环亘六千里,洞庭、左蠡、江、汉皆楚也。”[1]此话精辟地概括了湖广地区地表水体资源的丰盈和充沛。明初,湖广地区江河水系纵横交错,湖泊堰塘星罗棋布,地表水体资源十分丰富。然迄自明中叶,由于受到气候变化、人类活动等多种因素的综合影响,湖广地区水体资源保有情况发生了较大变化。在已有相关研究中,张玉玲、吴宜进《明清时期长江流域气象气候变迁》从气候变迁的角度论证了明代湖广地区旱涝灾害的发生规律并简要地分析了其对河湖水体的影响;张国雄《明清时期两湖开发与环境变迁初议》《明代江汉平原水旱灾害的变化与垸田经济的关系》二文从两湖平原开发视角分析了垸田建设对环境变迁的影响,认为垸田开发致使湖泊萎缩和调剂功能削弱引起水旱灾害频发①。

一、湖广地形与地表水体分布特点

明朝立国后,湖广承宣布政使司虽袭蒙元仍称“湖广”或“湖广省”,但其辖区范围却在元朝基础上大为缩减。史载明代湖广“领府十五(武昌、汉阳、黄州、承天、襄阳、郧阳、德安、荆州、越州、长沙、宝庆、衡州、常德、辰州、永州),直隶州二(靖、郴),属州十七,县一百有八,宣慰司二,宣抚司四,安抚司五,长官司二十一,蛮夷长官司五。北至均州,与河南、陕西界。南至九疑,与广东、广西界。东至蕲州,与江南、江西界。西至施州,与四川、贵州界,距南京一千七百一十五里,京师五千一百七十里。”[1]从地理上看湖广布政使司北以伏牛山-桐柏山-大别山与河南布政使司为界,南以南岭与广东布政使司为界,西以巫山-武陵山与四川、贵州布政使司为界,东以九岭山-罗霄山与江西布政使司为界,四周为山脉环绕,中夹长江及其众支流并江汉、洞庭平原湖泊群,几乎囊括整个长江中游流域,是典型的盆地地形。长江自巫山奔流而下,以汉、湘、资、沅和澧江为代表的长江支流水系从盆地四周汇聚而来,在湖广地区形成了江河水系纵横交错,湖泊堰塘星罗棋布的水乡景观。

明代湖广地区的水体类型主要包括江河、湖泊、堰塘、池泽、陂潭等,其中江河和湖泊是主要的大型水体。明《嘉靖湖广图经志书》称长江为“大江”[3]320,是流经湖广境内的一条主干河流。按湖广所辖范围来看,长江自三峡而出后,流经归州、夷陵州、荆州府、岳州府、武昌府、汉阳府和黄州府后进入江西境内,其流域面积覆盖湖广境内三十多个府、州和县,总长一千余公里。汉水发源于秦岭山脉,向东南经郧阳府进入湖广地区,一路流经均州、襄阳府、承天府和沔阳州,在汉阳府汇入长江。汉水是长江最大的支流水系,仅湖广境内全长就达九百余公里。湘、资、沅、澧四条水系位于今湖南境内,流域范围覆盖了湖南大部分地区,受该地区盆地地形影响最终汇入洞庭湖,成为长江的重要支流。洞庭湖是长江最重要的调剂型湖泊之一,历史上洞庭湖面积几经变迁,北魏时期郦道元《水经注》记载洞庭湖“湖水广圆五百余里”,唐宋时围湖造田泛滥,《元和郡县志》记载洞庭湖周长缩减为二百六十余里。明嘉靖年间,罗洪先《广舆图》采用“计里画方”之法所得洞庭湖水域面积约为现今之两倍。

除大江大湖等巨型水体外,明代前期湖广各府县中小型湖泊、河流等水体也甚为丰富。明《嘉靖湖广图经志书》对湖广各府地表水体有详细记载,本文以武昌、汉阳、黄州、荆州、岳州、长沙和常德七府为例,为了便于进行了统计分析,分为河流、湖泊和堰塘潭池三种类型,统计情况如表1所示。

表1 明嘉靖年间(1522-1566)湖广地区 地表水体分布概况(部分府)

资料来源:(明)薛刚纂修:《嘉靖湖广图经志书》第二、三、四、六、七、十五、十八卷,日本藏中国罕见地方志丛刊,北京:书目文献出版社,1991年10月。

表1中汉阳府、武昌府和荆州府位于江汉平原,岳州府、常德府位于洞庭湖平原,黄州府位于长江干流,长沙府则位于湘江流域,样本覆盖面广,统计结果具有代表性。分析上表可知,位于江汉——洞庭湖平原的府县湖泊数量明显多于河流数量,如武昌府和荆州府的湖泊数量分别达到78个和63个;位于长江干流及其支流附近的府县河流数量较湖泊数量多,如黄州府和长沙府分别达到68条和58条。这是因为平原地区地势较低,水源易聚集成湖,而黄州府和长沙府分别背靠大别山和南岭,山地地形易于形成河流。此外,无论是平原或山地府县,堰塘潭池等小规模的水体都大量存在。除了总体分布特点,从具体府县分析,也能发现一些规律。以荆州府为例,明《嘉靖湖广图经志书》详细记载了荆州府的河流、湖泊和堰塘潭池情况,在此加以整理以便说明(如表2)。

由表2可以看出,荆州府石首、监利两县湖泊数量最多,均达到16个,而河流数量相对较少,这是因为石首、监利位于长江与洞庭湖交汇处,汛期和枯水期江水、湖水对流频繁,水量充足,易于形成大量中小型湖泊。荆门、潜江、江陵三县位于江汉平原核心地带,除荆门县因受神农架余脉影响较多外,另外两县湖泊数量也均超过河流。除此之外,枝江和松滋两县处于江汉平原外围,处于丘陵向平原过渡地形,河流数量明显较湖泊多。

表2 明嘉靖年间(1522-1566)荆州府 地表水体情况统计(部分县)

内容来源:(明)薛刚纂修:《嘉靖湖广图经志书》第六卷,日本藏中国罕见地方志丛刊,北京:书目文献出版社,1991年10月,480-675页。

通过统计和分析,明代嘉靖年间湖广地区地表水体分布情况和特点已经基本得到呈现,但潜在的水体资源可能比上述统计更多。笔者在查阅明代地方志等相关史料时,发现有相当数量的中小型湖泊没有被《嘉靖湖广图经志书》收录。以黄州府和汉阳府为例:《嘉靖湖广图经志书》记载黄州府所辖黄冈、黄陂、蕲水、蕲州、黄梅和广济六县共有34个湖泊[3]493,而成书于弘治年间(1488-1505)(弘治元年与嘉靖元年相隔仅三十四年)的《黄州府志》记载黄州府共有湖泊36个[4]。另《嘉靖湖广图经志书》记载汉阳府所辖汉阳、汉川两县共有湖泊16个,其中汉阳县只有太子湖、刀环湖和太白湖三个湖泊,而据嘉靖《汉阳府志》记载,仅属于汉阳县蒲潭河泊所管辖的湖泊如淡小湖、芦桐湖、燕坡湖等就有80余个[5]。由此可见,《嘉靖湖广图经志书》只将面积较大的湖泊计入在内,而忽略了中小型湖泊。以上足见明代嘉靖年间湖广地区地表水资源之丰富。

二、嘉靖年间以后湖广水体资源演变特点——以湖泊为例

从现有资料来看,湖广地区地表水体资源保有状况出现较大变动是在明中叶特别是嘉靖年间以后,其主要特点是水体的萎缩和消失,尤以湖泊的表现最为明显。在此,笔者拟通过研究嘉靖年间以后湖广地区湖泊数量的变化来反映地表水体资源演变的总体情况。《嘉靖湖广图经志书》对明朝中期以前湖广地区各府县湖泊的名称和位置都有较详细的记载,为本文统计提供了可信度较高的原始数据。而明后期特别是万历以后天启和崇祯年间缺乏湖广地区湖泊方面的相关记载,此处采用清初康熙《湖广通志》的记录予以弥补。通过这两部著作所载相关资料对比分析明中叶至清初湖广地区湖泊数量的变化,以荆州、武昌和黄州府部分县为例。

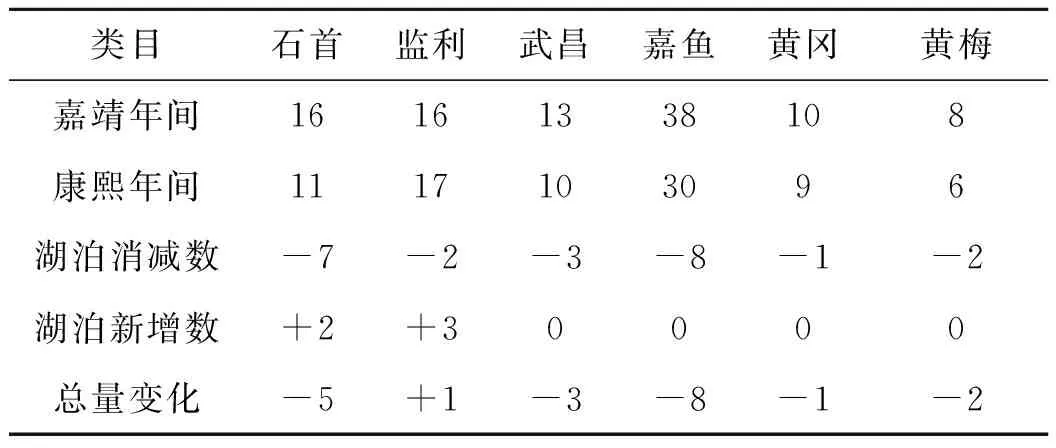

表3 嘉靖、康熙年间荆州、武昌、黄州府(部分县) 湖泊数量变化表(单位:个)

资料来源:(明)薛刚纂修:《嘉靖湖广图经志书》卷二、四、六,日本藏中国罕见地方志丛刊,北京:书目文献出版社,1991年10月;(清)徐国相、丁思孔修,宫梦仁、姚淳涛纂:康熙《湖广通志》之《荆州府》、《武昌府》、《黄州府》,清康熙二十三年(1684)刻本。

由表3可知,明嘉靖年间至清初康熙年间,荆州、武昌和黄州三府所辖县的湖泊数量呈现出明显的消减趋势,在湖泊总量上,石首县净减5个,武昌县净减3个,嘉鱼县净减8个,黄冈县净减1个,黄梅县净减2个,唯独监利县净增1个,其中石首、监利湖泊数量有增有减,其余县只减不增。如前文所述,由于《嘉靖湖广图经志书》只将面积较大的湖泊计入在内,而忽略了中小型湖泊,因此实际减少数量可能远不止于此。根据这些情况推断,从明嘉靖年间到清康熙年间150多年时间里,湖广地区的湖泊数量应该显著减少。

在湖泊数量减少的同时,大量湖泊面临的是水域面积逐渐萎缩的事实。如汉阳府郎官湖,相传唐时李白于中秋夜与沔阳牧、汉阳令夜饮湖亭之上,兴致而命此名,而至明《嘉靖湖广图经志书》已不见记载此湖,在明万历《汉阳府志》中,言明郎官湖“今只存一沟耳”,该志作者朱衣在分析郎官湖消失原因时回忆儿时(约弘治年间)曾随人在湖中捕鱼,“利颇厚,湖可纵舟”,此后“居民各于屋后培土为蒲,为室家,湖遂废”,并因此造成“受水、出水失其道”,“凤眼填塞,南楼屡毁,城角渐陷”[6],可见郎官湖的缩小直至消失皆因湖边百姓生产生活活动所致。《嘉靖湖广图经志书》记载荆州府江陵县东湖“广袤数十里,一郡胜概,前代为游赏之所,今为畎亩焉”[3]495,实为“沧海桑田”之变。

三、水旱灾害:水体演变重要因素之一

水旱灾害是导致明代湖广地表水体变化的重要因素。竺可桢先生认为,近五千年来中国的气候经过了数次寒暖交替,其中明代中期至清朝处在一个由暖向寒过渡的时期[9]。一般来说,气候周期由暖变寒意味着长时期干旱的到来。在此基础上,张玉玲详细地论证了明清时期气候以寒冷为主中间穿插着短暂的暖期的结论,其认为自明朝末叶后半期之神宗万历二十八年(1600年)至清代前叶之圣祖康熙五十年(1711年),这个小冰河期是中国历史上最寒冷也是持续时间最长的年代而且干旱①。在全国整体由暖变寒、由湿变干的情况下,明代湖广地区因自身特殊的地理和水文条件演绎着自身的变化。通过对《明实录》所载明代湖广水旱灾害历史记录的爬梳和整理,笔者认为由明初至明末湖广水旱灾害大致经历了三个具有鲜明特征的阶段。

第一阶段为洪武至永乐年间,这段时期以水灾为主,但频率较低,危害也较小。如洪武九年(1376年),“湖广、山东大水”,“湖广荆州、黄州诸府水灾,遣户部主事赵乾等赈给值”[8]1795,经过梳理洪武元年(1368年)至永乐二十二年(1424年)的灾害记录,发现在这56年中,有记录的较大洪涝灾害仅6次,平均9~10年一次,这一灾害发生频率明显低于明朝后期。

第二阶段是宣德至嘉靖中期,这一时期湖广地区水、旱灾害交替发生成为规律,如宣德元年(1426年)六月,英山县奏“累岁水旱相仍,田谷不登,民无储粟,日食野菜”[8]474,九月,湖广监察御史刘鼎奏“襄阳府之襄阳、谷城二县及均州郧县六、七月以来霖雨不止,江水泛涨,缘江民居田稼多被漂没”[8]566,十一月“荆州府江陵、监利、石首、松滋、公安、枝江六县……各奏自六、七月以来亢旱不雨,禾稼尽伤,人民乏食”[8]597,到宣德三年(1428年)“湖广沔阳州及监利县各奏今年七月八月久雨,江水泛滥,低田悉淹没无收”[8]1149,此后,正德十一年(1516年)的大水,波及武昌、汉阳、襄阳、常德、德安、荆州、黄州、岳州八府,沔阳、安陆二州,是明朝立国以来湖广地区范围最广、破坏程度最深的洪涝灾害。据笔者梳理史料发现,这种水旱灾害的频繁交替发生现象一直持续到嘉靖初年才有所缓解。

第三阶段为嘉靖中期至明末,湖广地区开始进入连续旱灾或连续水灾的特殊时期,嘉靖十八年(1539年)九月“癸丑,以旱蝗免湖广郧阳、襄阳、荆州、德安、承天、武昌……荆州等府所属税粮如例”[8]4737,嘉靖十九年(1540年)“以旱灾免湖广武昌、黄州、郧阳、承天等府所属州县并各卫所……存留粮三分之二”[8]4808,嘉靖二十三年(1544年)七月,上谕礼部曰“近复旬日不雨,又闻湖、浙等处及近畿俱久旱……其禁屠停刑,止常封九日,军机勿论”[8]5556,根据史料,这次旱灾共持续了五年之久,而从嘉靖三十九年(1560年)开始的洪涝灾害持续了长达十多年,嘉靖三十九年“以水灾免湖广承天、荆州……武昌等府所属州县、显陵、沔阳等卫所屯粮各有差”[8]8130,一直到万历元年(1573年)七月,“湖广荆州、承天二府大水”[8]470,这场水灾直到万历初年才有所缓解,如此长时间的连续水灾在有明一代甚为罕见。

根据以上三个阶段的分析,可知明代湖广地区水旱灾害变化特点,即:洪武至永乐年间(1368-1424年)以水灾为主,但频率较低;宣德至嘉靖年间中期(1426-约1543年),湖广地区水灾、旱灾交替发生,频率升高;嘉靖中期到明末(约1543-1644年),湖广地区开始进入连续旱灾或连续水灾的特殊时期。据顾利真对明代湖北水旱灾害的研究,其认为明代的水旱灾害发生频率可以以正德十五年(1520年)为界,前一段时期(主要是洪武、永乐、宣德、正统、景泰、天顺、成化和弘治年间)水旱灾害发生频率呈逐渐上升态势,后一时期(主要为嘉靖、隆庆、万历、天启和崇祯年间)水旱灾害发生频率一直保持在较高的程度。一个很显著的特征是明代中后期水旱灾害跨年连发的频率比前期高,持续时间长,影响和破坏作用更大[9]。这一观点与笔者上述三个阶段的分析是基本趋于一致的,是能基本反映明代湖广地区水旱灾害发生规律和特点的。

明中叶后旱灾的频繁发生和持续时间加长,无疑会导致地表水体的自然萎缩与消失,但是由于受到洪灾影响的抵消,干旱带来的影响可能会弱化。但伴随干旱而来的垸田开发可能比干旱本身更能造成河湖水体的萎缩,这是因为百姓们习惯在旱时筑堤修垸,以期在汛期来临之时将洪水挡在堤垸之外,保护开垦的垸田(详见后文)。

四、垸田开发:水体演变重要因素之二

随着明中叶以后以江右地区为主的移民不断涌入,垸田开发成为湖广地区经济发展的重中之重。关于“垸田”,明代童承叙曾这样定义:“民田必因地高下,修堤障之,大者轮广数十里,小者十余里,谓之‘院’”[10]。梅莉认为,“院”即彼“垸”,“垸”为“院”的变体,音义相通[11]。明中叶以后湖广地区的农业开发即以垸田为特色,垸田的产生与湖广地区自然环境和气候条件的影响是密切相关的。湖广地区尤其是两湖平原地势平坦,江河湖泊众多,且由于地处亚热带季风气候区,全年降雨分布极为不均,夏秋汛时河流湖泊水面大涨,冬春旱时就会滩涂裸露,而肥沃的滩涂湿地正是水稻种植的理想之地,百姓在旱时筑堤修垸,以期在汛期来临之时将洪水挡在堤垸之外,保护开垦而得的农田,此即为湖广地区独特的“垸田模式”。

湖广江汉平原垸田开发较早,童承叙有言:“元季,沔乘兵焚之后,人物凋谢,土地荒废。明兴,江汉既平,民销垦田修堤。是时,法禁明白,人力齐壹,堤防坚厚,湖河深广。又垸少地旷,水至即漫衍,有所停泄……故自洪武迄成化初,水患颇宁”,可见成化之前沔阳处于垸田开发初期,水患较少,然成化以后“夫垸益多,水益迫;客堤益高,主堤益卑。故水至,不得宽缓”,以至于“大水骤至汛滥汹涌,主客各垸,皆为波涛”,最后得出“故沔民之敝,始于成化,极于正德”之结论[3]495。可见正德年间沔阳州因垸田开发导致的水患已经十分肆虐。

嘉靖年间以后,湖广地区垸田开发活动日趋兴盛,垸田形式多样,有称“堤”、“垸”者,也有称“院”、“垱”者,以江汉-洞庭湖平原部分县为例,统计如表4。

表4 明代嘉靖年间江汉—洞庭湖平原 堤垸建设数量统计(部分县)

资料来源:(明)薛刚纂修:《嘉靖湖广图经志书》第六卷,日本藏中国罕见地方志丛刊,北京:书目文献出版社,1991年10月,480-675页。

表4内容反映出江汉平原监利、石首、潜江三县堤垸数量尤多,以监利县为例,其33堤垸名称如下:尾子湾堤、黄师庙堤、龙渊堤、龟渊堤、冲堤、朱家埠堤、龙潭口堤、火把堤、史家堰堤、新兴院、周城院、林长院、蔡家院、桑柘院、双车院、董家院、万家院、长湖院、戈家院、杨林院、大兴院、吉老院、刘家院、赵家院、马路院、谭家院、白湖院、天井院、株梅院、高家院、梅林院、沧湖院、仓库院[3]496。由此可见监利县在明代嘉靖年间垸田开发之盛况。据记载,嘉靖年间荆州府堤垸“大者轮广数十里,小者十余里”,“荒芜湖渚,先世所弗田者,皆尽垦”[12],可见垸田规模之大。

除江汉平原外,洞庭湖地区在明中期围垸造田活动亦十分频繁。尤其是在华容和龙阳诸县。以华容县为例,据记载华容县明嘉靖年间共有堤垸55个,其名称如下:县堤、院堤、杨柳堤、万庾堤、安津堤、蔡田堤、渊德堤、李家院堤、斗门堤、刘家院堤、东西院堤、纸万院堤、黄田院堤、任家院堤、淡家院堤、姜家院堤、上路院堤、下路院堤、胡家院堤、吴小院堤、宋阳西小院堤、桃树院堤、林家院堤、马儿院堤、宋家院堤、左陂院堤、蔡刘院堤、许小院堤、江家院堤、陈家院堤、鲁家院堤、逐□院堤、涛湖院堤、黄湖院堤、张师院堤、新堰院堤、白杨院堤、杨家院堤、柳水院堤、黄公院堤、徐家院堤、高小院堤、清水院堤、杜家院堤、龙家院堤、吴二院堤、马家院堤、朱家院堤、陈家院堤、李家院堤、赵家院堤、金三院堤、官桥院堤、长湖垱、龟湖垱[3]480-675。华容县在洞庭湖西北,这些堤垸大都是围绕洞庭湖所修筑的。史载华容县“唐宋之间,华容以西,寂无居民……明宣德间(1426一1435年)人吏犹乘舟至县。正统中(1436一1449年),敕筑堤四十有七区。其后,土人增筑,盖百余区。巨者延亘十余里,小或数百亩。华容如此,余可概知。凡此皆泥沙壅积而为之者,以其壅也而坝之、圩之,愈坝、圩而愈壅遏”[13],可见华容县堤防修筑之甚。龙阳县南港障“在县北四十里周环五千七百五十余丈,水垱两座,以上俱正德十二年杨文升□”[5],另据记载,岳州府隆庆年间,垸田面积“小者田仅百亩而已……又见院民往往于院外水滨垦田植黍粟早稻……谓之湖田。湖田又无税额,三载一熟则倍获厚利”[14],可见湖田规模之大,百姓获利之多。到明后期,受间断性的干旱气候影响,湖广地区湖泊面积进一步萎缩,百姓围垸造田活动进一步向湖心滩涂推进。万历年间潜江县已达垸田数量已达百余[16]。沔阳州也“百有余区”[15],“湖多淤为田庐”[17]。监利县“田之名垸者,星罗棋列”[35]。

张国雄认为垸田的大规模建设直接改变了江汉-洞庭平原的河湖环境,主要表现在湖泊大量消失和江河格局形态的改变,湖泊个体的减少和整体湖容的下降必然导致汛期水患频发[33]。这一看法是极为正确的,这也是前文所述明中叶后洪涝灾害频繁发生且持续时间较长的重要原因。

五、总结

有明一代湖广地表水体经历了重要演变,总趋势是由明初的丰盈充沛发展为明末的整体缩减。明朝初年,湖广地区受盆地地形影响,域内江河水系纵横交错,湖泊堰塘星罗棋布,地表水体资源十分充足。迄自明中叶嘉靖年间,湖广地表水体资源出现明显变化,尤以湖泊最为突出,具体表现为数量减少和面积萎缩。

经过论证,笔者认为引起这一变化的主要原因:一是明代全国气候总体由暖变寒和由湿变干,水旱灾害频发。具体表现在湖广地区有三个阶段,其中洪武至永乐年间以水灾为主,但频率较低破坏性小;宣德至嘉靖年间水、旱灾害交替发生,频率升高破坏性加大;嘉靖中叶至明末进入连续旱灾或水灾的特殊时期。在气候演变的总体背景下,湖广地表水体资源呈现出总体缩减的态势。二是明代尤其是明中叶开始的大规模垸田开发活动。在移民不断增加的背景下,垸田开发不断向河湖纵深挺进,大量滩涂被侵占,导致水体面积萎缩乃至消失,其中以江汉平原和洞庭湖平原表现最甚。

注 释:

① 见张玉玲,吴宜进《明清时期长江流域气象气候变迁》,《科技信息》2006年第4期;张国雄《明代江汉平原水旱灾害的变化与垸田经济的关系》,《中国农史》1987年第4期;张国雄《明清时期两湖开发与环境变迁初议》,《中国历史地理论丛》1994年第2期。

[1] 王士性.五岳游草[M].周振鹤,点校.北京:中华书局,2006:107.

[2] 张廷玉,等.明史[M].北京:中华书局,2000:717.

[3] 薛 刚.嘉靖湖广图经志书[M].日本藏中国罕见地方志丛刊.北京:书目文献出版社,1991:320-331,493,495,496,480-675.

[4] 卢希哲.弘治黄州府志[M].弘治十三年(1500)刻本.

[5] 刘汝松,贾应春.嘉靖汉阳府志[M].朱衣纂.嘉靖二十五年(1546)刻本.

[6] 武汉地方志办公室.明万历汉阳府志校注[M].武汉:武汉出版社,2011:49.

[7] 竺可桢.中国近五千年来气候变迁的初步研究[J].考古学报,1972:15-39.

[8] 明实录[M].台北:中央研究院历史语言研究所,1962:1795、1830,474,566,597,1149,4737,4808,5556,8130,470.

[9] 顾利真.明代湖北地区水旱灾害的时空分布特征及影响研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[10] 曾储修,童承叙.嘉靖沔阳志[M].明嘉靖十年(1531)刻本.

[11] 梅 莉,等.两湖平原开发探源[M].南昌:江西教育出版社,1995:88.

[12] 孙存修,王宠怀.嘉靖荆州府志[M].明嘉靖十一年(1532)刻本.

[13] 长江图说[M].同治十年(1871)湖北崇文书局刻本.

[14] 钟崇文.隆庆岳州府志[M].明隆庆间刻本.

[15] 徐学谟.万历湖广总志[M].万历十九年(1591)刻本.

[16] 葛振元,修,杨 钜.光绪沔阳州志[M].清光绪二十年(1984)刻本.

[17] 郭徽柞.康熙监利县志[M].康熙四十一年(1702)抄本.

[责任编辑:刘自兵]

2016-11-21

10.13393/j.cnki.1672-6219.2017.01.022

K901.9

A

1672-6219(2017)01-0108-05