产业结构演进对就业的影响分析

——基于皖江城市带产业转移的背景分析

汪 军

(巢湖学院 环巢湖文化与经济社会发展研究中心, 安徽 巢湖 238000)

产业结构演进对就业的影响分析

——基于皖江城市带产业转移的背景分析

汪 军

(巢湖学院 环巢湖文化与经济社会发展研究中心, 安徽 巢湖 238000)

大量的文献研究资料和各国经济发展的实践表明,产业结构演进与就业结构之间存在正相关性。文章立足于皖江城市带承接产业转移的宏观背景,分析了改革开放以来安徽省产业结构与就业结构之间的演变趋势,通过对产业结构偏离度、就业贡献率和就业弹性等方面的实证研究,分析了安徽省三次产业演变对劳动力就业的影响。研究安徽省产业结构与就业结构之间的相关性,对推进安徽省产业结构的转型发展,促进经济增长与就业增长的协调性发展,发挥安徽在承接东部地区产业转移、促进中部地区经济崛起的过程中将具有重要的理论意义和现实意义。

产业转型; 产业结构; 就业结构; 皖江城市带

2010年1月12日,国务院批复实施《皖江城市带承接产业转移示范区规划》,皖江城市带承接产业转移示范区建设正式纳入国家发展战略。安徽省由于具备特殊的地理区位优势、资源优势和人力资本优势,在承接东部产业转移的过程中面临着进一步提升产业结构、优化产业布局的历史机遇。研究安徽省产业结构升级对就业的影响,对加快安徽产业结构升级和促进就业,发挥安徽省在承接东部地区产业转移、促进中部地区经济崛起的过程中将具有重要的理论意义和现实意义。

一、产业结构与就业结构的变化趋势分析

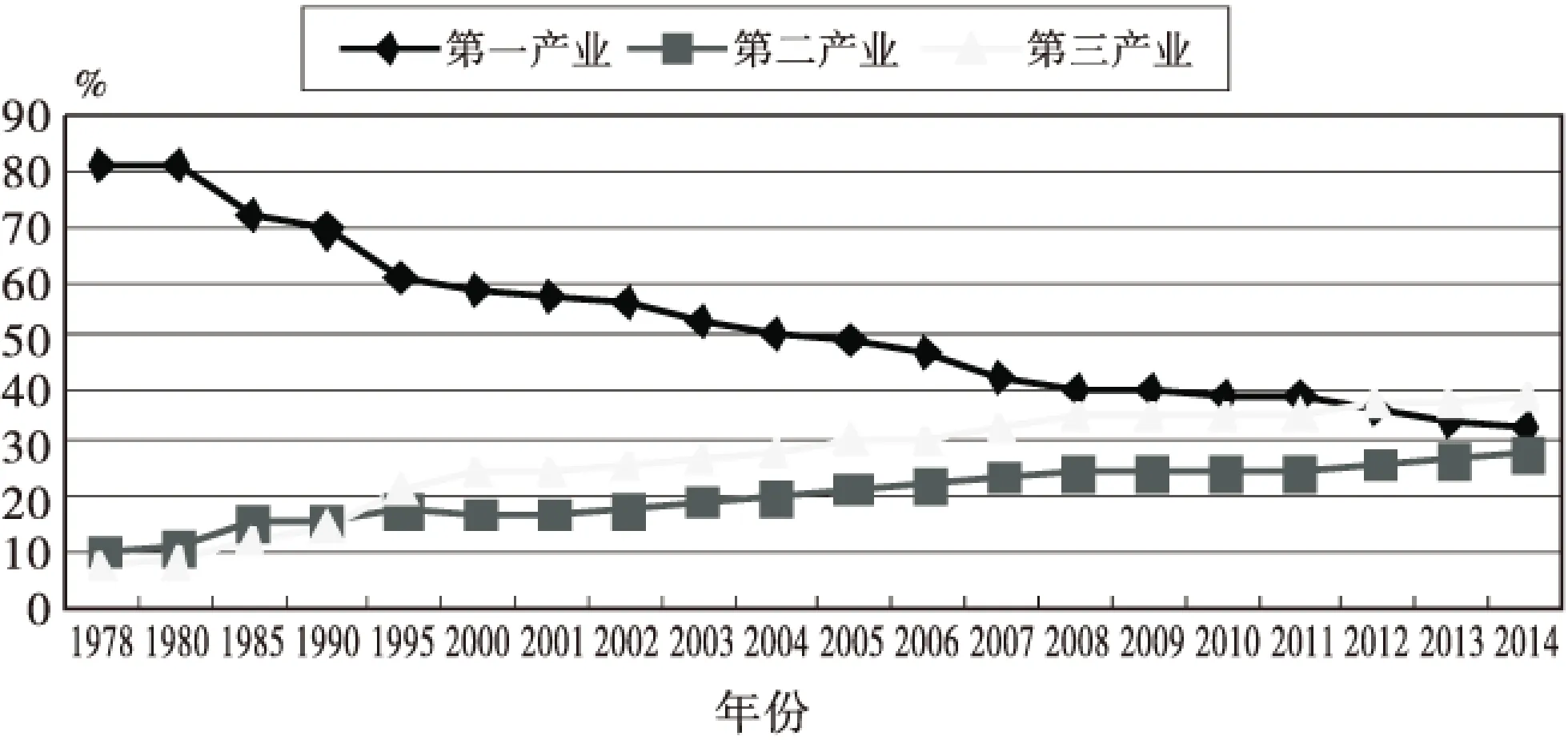

《安徽统计年鉴》①历年数据显示,改革开放以来,安徽省三次产业结构优化升级的步伐不断加快,三次产业的产值比重渐趋合理,第一产业产值比重下降明显,第二产业和第三产业产值比重不断增长。1978年安徽省第一、二、三产业GDP比重分别占47.18%、35.55%和17.27%,到2014年三次产业GDP比重分别为11.47%、53.14%和35.39%。产业结构经历“一、二、三”到“二、一、三”,再到“二、三、一”的发展演变格局(如图1所示)。

图1 安徽省三次产业GDP比重演变趋势

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据整理得出。

图2 安徽省三次产业就业结构演变趋势

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据整理得出。

安徽省三次产业就业人口结构也不断优化,1978年安徽省第一、二、三产业就业人数比重分别占81.7%、10.3%和8%,到2014年三次产就业人数比重分别为32.8%、28.1%和39.1%(如图2所示)。

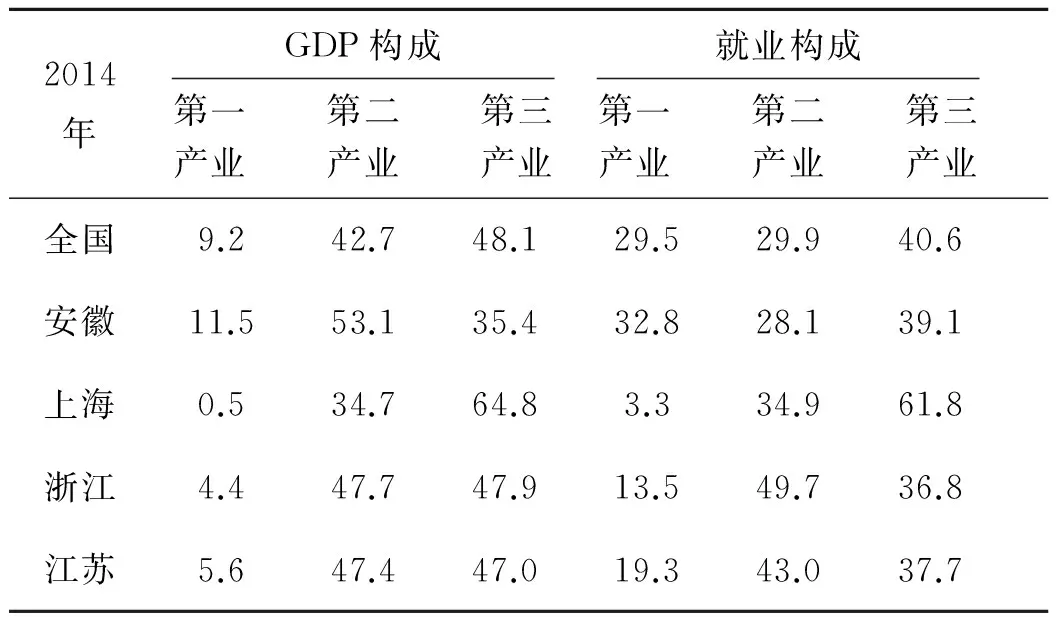

安徽省作为中部地区的农业大省和人口大省,三次产业结构的发展还很不均衡。以2014年为例,从产值结构来看,安徽省第二产业占主导地位,第三产业产值明显低于长三角省市,甚至低于全国平均水平;从就业结构来看,安徽省第一产业中存在大量过剩人口,第二、三产业吸纳就业人数比重偏低(见表1)。

表1 三次产业GDP构成与就业构成比较(单位:%)

资料来源:2015年《中国统计年鉴》及各省市统计年鉴。

二、产业结构与就业结构偏离度分析

产业结构偏离度是反映产业结构中某产业的产值比重与就业比重之间是否趋于均衡状态的指标。一般来说,当产业结构偏离度大于零时,表明该产业的产值比重大于就业比重,存在劳动力转入的可能性;当产业结构偏离度小于零时,表明该产业的产值比重小于就业比重,存在劳动力转出的可能性;偏离度的数值越大,表明结构越失衡,偏离度的数值越小,表明结构越均衡,当结构偏离度趋于零时,表明就业结构与产业结构关系趋于均衡状态。其公式如下:

上式中,Yi(i=1,2,3)表示第i产业GDP构成百分比,Li(i=1,2,3)表示第i产业就业构成百分比。

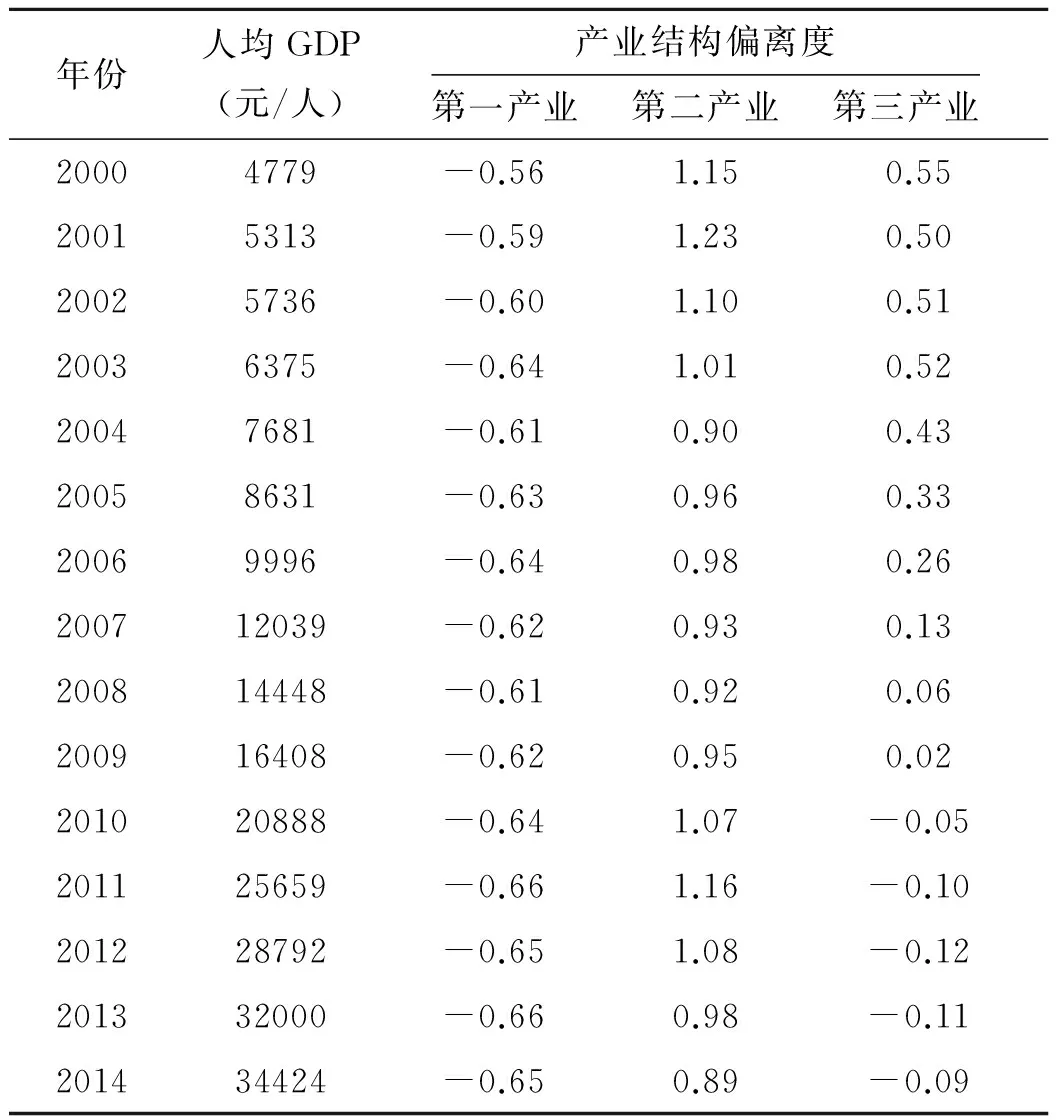

库兹涅茨、钱纳里等学者通过对多国经济发展过程中人均GDP的计算,揭示了人均GDP的变化与三次产业结构偏离度的演变趋势(见表2)。随着人均GDP的增长,产业结构与就业结构呈现出趋于均衡的趋势。

本文利用《安徽统计年鉴》中的统计数据计算出2000-2014年安徽省三次产业结构与就业结构偏离度(见表3)。

表2 三次产业结构偏离度的国际标准模式[1]

表3 安徽省产业结构与就业结构偏离度

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据计算整理得出。本表中人均GDP按当年价格计算。

与表2数据相比,安徽省2014年第二、三产业结构偏离度高于表2模式3人均GDP4000美元时的数据,第一产业的演变趋势与表2模式3相近。从表3的数据可以看出,安徽省第一产业结构偏离度均为负值,且偏离度绝对值整体呈现上升趋势,表明第一产业中还存在大量的过剩劳动力需要转移到其他产业部门。第二产业结构偏离度均为正值,反映出该产业的劳动生产率较高,可以吸纳更多的劳动力,但也反映了第二产业GDP的增长与就业增长之间的不同步,对就业的拉动作用不明显。第三产业结构偏离度从2000年的0.55逐年下降到2009年的0.02,产业结构与就业结构趋向均衡状态的趋势明显,表明第三产业的发展在吸纳劳动力就业方面起到了积极的作用。但自2010年以来,安徽省第三产业结构偏离度均为负值,说明第三产业中就业层次仍主要以技术含量低的服务性行业为主,而信息、金融等专业技术要求高的行业发展不足。

三、三次产业就业贡献率分析

为更全面地了解安徽省三次产业结构发展与就业的关联度,笔者分析了2000-2014年安徽省三次产业的就业贡献率。各产业的就业贡献率是指各产业就业人数增量与总就业人数增量的比值。其公式如下:

上式中,△Li(i=1,2,3)表示第i产业劳动力人数的增量,△L表示总就业人数的增量。数值为负表示该产业对就业有挤出效应,数值为正表示该产业对就业有促进作用,并且数值越大说明该产业对就业的贡献率越大(见表4)。

表4 安徽省三次产业的就业贡献率

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据计算整理得出。

表4数据显示,2000年以来,安徽省第一产业的就业贡献率除少数年份外均为负值,证实了安徽省作为农业大省和人口大省第一产业剩余劳动力的转移趋势。第二产业的就业贡献率均为正值,表明第二产业对就业的贡献率较高。第三产业的就业贡献率一直为正值,其就业贡献率也显著高于第二产业,与图2的变化趋势相一致,说明第三产业在促进劳动力就业方面发挥了重要作用。2010-2011年安徽省三次产业的就业贡献率出现异常波动,第一产业的就业贡献率为正值,同时,第二产业和第三产业的就业贡献率却下降较多,表明2008年美国的金融危机对安徽省产业发展的后续影响,出口型企业的订单减少,致使劳动力的需求量减少,回流农村的劳动力增加。

四、三次产业就业弹性分析

就业弹性是指就业增长率与经济增长率的比值,即经济增长每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比。一般来说,就业弹性越大,经济增长拉动就业的作用越明显;就业弹性越小,经济增长对就业的拉动作用越弱。但随着资本有机构成的提高,资本和技术对劳动的替代作用加强,也是造成就业弹性下降的一个因素。

发达国家的经验表明,在工业化阶段,较高的就业弹性有利于第一产业人口的转移,实现产业结构的转型升级。1978-2008年我国的就业弹性平均在0.1左右的水平,市场经济发达国家的就业弹性平均在0.3~0.4,发展较快的中上收入水平的发展中国家就业弹性处于0.6-0.7之间[2]。

本文中就业弹性的计算是以弧弹性代替点弹性,即用两个不同期之间的平均就业增长率与相应的平均经济增长率的比值表示,可以在一定程度上抵消产出对就业的时滞影响。其公式如下:

其中,△L表示增长期劳动投入量对基期的增量,△Y表示增长期GDP对基期的增量,L表示增长期与基期劳动投入量的平均值,Y表示增长期与基期GDP的平均值。计算结果如表5所示。

由表5可知,2000年以来,安徽省总就业弹性除个别年份外,均处在0.1左右的水平,其中,第一产业绝大多数年份为负值,表明第一产业对就业有挤出效应,第二产业和第三产业对就业的促进作用较强。以2014年为例,第一产业GDP产值每增长1%,其就业数量就相应地减少0.70%;第二产业GDP产值每增长1%,其就业数量就相应地增加0.55%;第三产业GDP产值每增长1%,其就业数量就相应地增加0.25%。2010-2011年各产业就业弹性的下降,与前述分析相互印证了2008年美国金融危机对安徽省就业所产生的后续影响。同时,我们看到安徽省的产业发展在经历了短暂的回调期后,特别是2010年皖江城市带承接产业转移示范区的设立,使安徽省的第二、三产业发展加速,结构进一步优化,吸纳就业的能力逐渐增强。

表5 安徽省三次产业的就业弧弹性

资料来源:根据《安徽统计年鉴》历年数据计算整理得出。

五、结论与建议

通过对安徽省产业结构与就业结构关系的实证分析,从三次产业就业结构偏离度、就业贡献率和就业弹性三个不同的视角合理解释了近年来安徽省产业结构演变趋势及其对就业的影响,为安徽省今后在产业结构调整及制定就业政策时提供参考。

(1)安徽省第一产业的产值比重明显偏高,第一产业的就业人数超过总就业人数的1/3,这也是制约农民增收的一个重要因素。安徽省的农产品资源充足,粮食作物、经济作物种类繁多,渔业资源丰富。第一产业的转型发展,应充分利用自身的资源优势、地缘优势和人力资本优势,深化产学研合作模式,促进农业产业化、科学化发展水平,优化农产品经营结构,提高农产品深加工技术,加强特色农产品生产基地建设,配套建设物联网,努力打造服务于长三角的农产品供应基地,解决第一产业劳动力过剩的出路问题。

(2)近年来,安徽省第二产业生产总值保持着较高的增长速度,但其对就业增长的带动作用并不强。皖江城市带承接产业转移示范区的设立为安徽省产业转型升级提供了难得的发展机遇,安徽省在冶金、建材、石化、家电、汽车、电子等方面已形成一定的产业集群效应,具备较强的竞争实力,在承接长三角产业转移的过程中应坚持引进与自主创新相结合,依托省内知名高等院校、科研院所的人才优势,鼓励企业与高校、科研院所共建创新合作平台,加快科研成果转化率,促进产业结构的转型升级,进一步加大对“三高”企业关、停、并、转的整治力度,优化产业合理布局,强化产业功能区建设,发挥产业的集群和集聚效应。

(3)安徽省第三产业的发展保持着相对平稳的增长势头,其GDP产值和就业贡献不断增强,但与长三角地区发达省(市)相比差距明显。第三产业中传统劳动密集型的服务产业仍然占据主导地位,2014年安徽省第三产业中的批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,居民服务、修理和其他服务业等4个行业就业人数为1205.1万人,占第三产业总就业人数的71.5%,而信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,科学研究和技术服务业,文化、体育和娱乐业等4个行业就业人数只有178.5万人,占第三产业总就业人数的10.6%[3]。安徽省第三产业的发展应不断加强信息、金融、文化、旅游等现代服务业建设,打造服务长三角地区的皖江物流产业带。

① 安徽省统计局编《安徽统计年鉴(1980-2015年)》,中国统计出版社,相应年份。

参考文献:

[1] 方行明,韩晓娜.劳动力供求形势转折之下的就业结构与产业结构调整[J].人口学刊,2013,(2):65.

[2] 段敏芳,等.产业结构升级对就业的影响分析[J].统计与决策,2011,(14):133.

[3] 安徽省统计局.安徽统计年鉴(2015).http://www.ahtjj.gov.cn/tjj/web/tjnj_view.jsp#.

[责任编辑:马建平]

2016-08-01

10.13393/j.cnki.1672-6219.2017.01.012

F 241.4

A

1672-6219(2017)01-0055-04