农业院校培育新型职业农民的对策研究

孟凡遵

(江西农业大学,江西 南昌 330045)

农业院校培育新型职业农民的对策研究

孟凡遵

(江西农业大学,江西 南昌 330045)

农业院校培育新型职业农民是解决当前我国农业发展面临的人力短缺、生产效率低下、经营管理较难等问题的重要途径,而目前高等农业院校培育新型职业农民存在着农民参与学习的积极性不高、思想观念较保守、生源受教育水平参差不齐、教学资源稀缺和教育体系不完善等问题,阻碍了新型职业农民的发展进程。为此,需要制定完善的教育培训体系,帮助农民做好职业规划,使其树立从事职业培训的信心,同时,政府部门也应做好思想上引导,财力和行政支持辅助工作,共同致力于培育新型职业农民。

农业院校;农民培育;新型职业农民

引言

为打破农业生产缺人才、缺人力、生产效率低下和经营管理较难等格局,大力培育能够运用农业知识、生产技术、管理经营手段推动现代农业发展的新型职业农民已经引起了国家的高度重视。自2012年中央一号文件首次提出大力培育“新型职业农民”以来,到2015年“十三五规划纲要”指出要将新型职业农民打造成具有高素质的现代农业生产队伍,并支持各方培育职业农民,2016年中央一号文件将职业农民教育纳入国家教育培育发展规划,支持农业院校办好涉农专业,健全农业广播电视学校体系,加强新型职业农民的队伍建设、资金支持等,新型职业农民的培育政策逐渐形成了一个比较完善的框架,由此可以看出农业院校培育新型职业农民是国家的重要发展战略。就农民需求而言,根据调查发现87.3%的受访农民认为,通过农业院校的系统教育能更有效地获取农业技术知识和政策信息,而其中有78.1%的受访农民迫切希望掌握到农业实用技术和经营管理方面的知识[1]。因此,农业院校改革教学模式适应培育新型职业农民是社会历史发展的必然和人民群众的要求,有利于提高农民的文化知识、基本素养、劳动技能和收入水平等,进而解决了“谁来种地”的难题。

一、传统农民与职业农民

(一)传统农民

对于传统农民的内涵,许多学者从不同的角度给出了较具有说服力的解释,其中,学术界比较普遍认同的是美国人类学家沃尔夫的经典定义,主要内容是:农民的主要追求在于维持生计,并在一个社会关系的狭隘等级系列中维持其社会身份,从社会地位上来看,他们是脱离市场竞争的弱势群体,其从事农业生产的主要目的是满足家庭的基本生活需要。本文主要依据这一概念对传统农民进行界定。

(二)职业农民

所谓职业农民,从广义上讲,就是指把务农作为一种职业的农民。从狭义上讲,许多学者从农民所具备的条件和农业作为职业的特点等方面进行思考,其中较具代表性是“将农业作为产业进行经营,并充分利用市场机制和规则来获取报酬,以期实现利润最大化的理性经济人”[2]。另一种观点是职业农民具有开展农业生产的知识和技能,与雇主签订契约合同来获得劳动报酬的人[3]。理论意义上职业农民主要包括拥有一定土地等生产资料实行自主经营的农场主型职业农民、拥有一定等级专业技术资格证书,主要从事农业技术工种的技术员型职业农民和专门从事基层农事操作的受雇于农场主的农业工人型职业农民[4]。

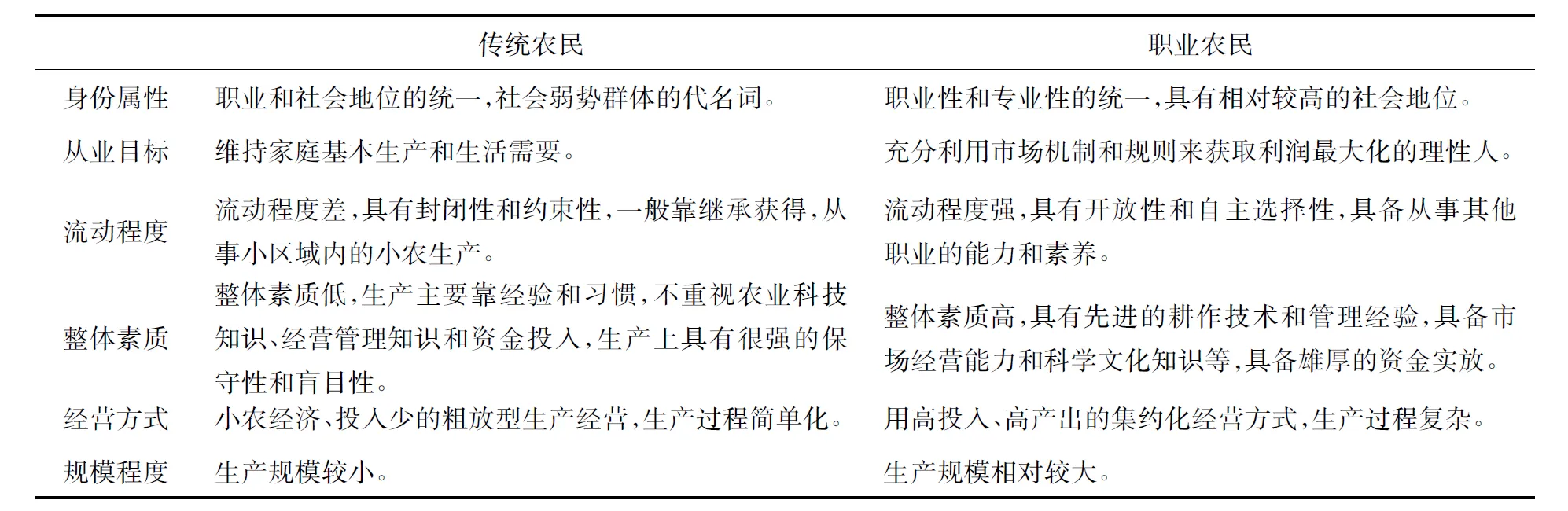

(三)传统农民和职业农民主要区别

本文结合以往学者对于传统农民和职业农民的研究,认为职业农民与传统农民最大的区别在于从事农业活动需要与雇主签订契约合同,并根据劳动能力来决定其薪资水平,其他主要区别具体体现如表1。

表1 传统农民和职业农民主要区别

(四)新型职业农民的内涵及其“新”特征

对于新型职业农民的内涵解释,许多学者各自提出了具有说服力的观点,但总体来说大同小异,其中河南科技大学经济学院杜威漩教授在2015对新型职业农民的研究观点进行了综述,并提出了这一概念界定:所谓新型职业农民是指具有较高文化、思想、科技及经营管理素质,具有强的生产经营能力、市场应变能力乃至创新创业能力,以农业作为独立和稳定的职业,并以从农业生产经营活动中获取最大化经济利润为目标的农民[5]。另外,魏学文(2013)、芦丽琼(2014)、闫志利(2015)、李宏伟(2016)也分别从经济意义和职业意义、基本特征、认定标准等的角度对新型职业农民内涵进行了解读,使读者对新型职业农民这一类群体有了一个更加充分的认识。

新型职业农民的概念虽然有了较明确的界定,但新型职业农民的“新型”又体现在哪里呢?根据中国农业大学农民问题研究所朱启臻教授(2013)对新型职业农民的定义是:与传统农民、兼业农民不同,新型职业农民具备三个新特征:一是新型职业农民是能够充分地进入市场获取报酬最大化的理性经济人。二是新型职业农民把务农作为终身赖以生存的职业,而且后继有人。三是新型职业农民不仅要求其有文化、懂技术、会经营,还要求其行为对生态、环境、社会和后人承担责任[6]。

综上所述,笔者认为新型职业农民只是职业农民发展到更加成熟完备的阶段,是职业农民具备更高综合化素质的一种状态,要想完全达到这一阶段还需要时间。因此,综合考虑传统农民、职业农民和新型职业农民三者之间的关系,得出其“新”特征主要体现在:首先,它具备理论意义上关于职业农民的所有特征。其次,它在职业农民的基础上具有更高程度的职业化和专业化的生产能力,并且还具有较高的文化素养和职业道德。发展成熟的新型职业农民其产生的主要人群包括经过农业院校专业培养出来的职业农民,或者是农业院校的毕业生,或是具有较高文化水平和道德修养且具有长期从事农业生产的人员等,它们的生产行为更加注重的是生态环境、人类发展和社会和谐的可持续发展。为达到这一目标,农业院校在传统农民向新型职业农民转型的过程中起到一个重要的推动作用。

二、农业院校培育新型职业农民的障碍

(一)农民思想观念陈旧保守,积极性不高

从整体来看,大部分落后的农村地区,小农思想依然根深蒂固,依然固守传统的耕作方式,生产具有较强的保守性和盲目性,缺乏对自身未来经济发展的深思和突破传统模式的动力。主要体现:在思想方面,不重视农业科学技术和经营管理知识,接受教育的欲望和主动学习的意识不强,这种“惰性”思想使农民很难做出改变。在土地使用权上,一是城市生活的不稳定性和高风险性使得土地依然在一定程度上被视为农民生活的最后保障,所以农民不愿意放弃对土地的使用权。二是土地偏低的市场交易价格减少了农民农田转移的收入,抑制了农民土地流转的积极性[7],这种思想氛围的存在,就使得个体户所拥有的土地难以聚集成类似国外的大农场,因此,农民思想的积极性是发展新型职业农民的重要影响因素。

(二)生源素质参差不齐,教学难以实行

当前农业院校培育新型职业农民的生源主要以传统农民、返乡农民工等为主,整体综合素质较低。从新型职业农民的生源内部差异考虑,他们在受教育程度、经验水平以及在掌握农业技术的快慢等方面各不相同,并且多数农民已经形成了较为固定的农业生产思维模式,对先进的农业知识和科学技术难以理解和掌握,在教学过程中,如果教师根据每个人的综合素质差距进行引导,就难以保证教学进度,否则,就会影响整体的教学水平[8]。基于以上情况,农业院校在选择生源时一定要有目的、有计划地筛选农民,同时,在教学过程中,可以将农民根据总体情况分层次、分专业进行教学,注重实践能力的培养,尽量保证同一水平阶段的农民都能够学到实用和适用的农业知识[9]。

(三)学校教育资源相对稀缺,供需难以对接

我国农业从业者基数比较大,培育新型职业农民的教育资源相对稀缺,供需难以对接,主要表现:一是在师资力量上,不管是班级授课还是课外实践都有一定的学生数量限制,并且同一班级需要配备多名教师,教育机构和农业院校的师资力量远远不能满足培训教育的需求。二是在教学内容上,重理论轻实践的教学方法与农民的实际需求差距较大,农民更需要的是切合实际需求的专业化农业生产知识和技能,所以教学内容在一定程度上较难满足现代农业的科技化、产业化、规模化和市场化的要求[10]。三是在培育规模上,我国农业从业人口基数大,而农业院校较少,所以依靠少数的农业院校培育新型职业农民较难满足巨大市场的需求。

(四)教育培训体制不完善,缺乏有效的管理机制

当前,我国新型职业农民培育处于发展的初级阶段,相关的教育体制、管理机制还不完善,对新型职业农民的培养认识还不够深入,使得农业院校在课程体系、培养目标、教学计划等方面还有待完善。同时,学校相关管理部门的后期保障政策没有落实到位,许多农民在学校教育培训结束后,学校就不再继续跟踪、观察和指导农民,使农民培训缺乏延伸性和持续性,再加上农业从业市场供需缺乏有效对接,农民接受培训后对自身的职业规划和职业发展依然不明确,很大一部分人会转向其他行业。另外,教育管理部门多头领导的管理体制使得管理比较松散,没有长期统一的培养规划,缺乏具体的分工目标和任务,从而导致各自为政、职能交叉、管理缺失和推诿扯皮等现象时有发生,在一定程度上造成了人力、物力和财力资源的浪费,加大了开展工作的难度。因此,学校在教育体制和政府在管理体制方面还有待进一步的完善和发展。

(五)政府教育财政投入不足,教学工作较难开展

教育财政经费投入是农业院校开展各项工作的重要前提基础,一方面,新型职业农民教学培育工作与以往教学工作不同,需要改革高等院校一直延续的教育培养模式,增加配套的人力、物力等资源围绕实践教学展开,注重让学生在实际操作中掌握农业方面的知识和经验,了解农作物的生长周期变化,学会操作农业生产机器设备等,就需要财政经费的投入才能有效地展开。另一方面,农民对接受教育培训的需求量大,政府对农业院校教育财政投入不足,学校内各种教学设施难以满足实际需求,许多有意义的项目和计划难以实行,教学整体水平难以提高。因此,充足的经费投入是学校培育新型职业农民的物质基础。

三、加强农业院校培育新型职业农民工作的建议

培育符合“标准化”的新型职业农民,要充分地发挥农业院校自身的优势,并结合新型职业农民所具有的特点,制定出适合农业院校培育新型职业农民的模式,帮助农民掌握一定的农业知识和技能,从而为农民增加收入、实现教育脱贫和农民转型提供一个良好的途径。

(一)农业院校应制定完善的教育培训体系

农业院校要充分利用好自身的教学师资、科研力量等,制定完整的课程培训体系。例如,编撰教材时,不仅注意农业生产技术和农村新兴产业的发展,还应选择适合农民文化层次的教学内容,教材应通俗易懂、图文并茂,富有地方特色,并及时充实新技术、新成果和新观点,体现当代农村经济发展趋势[11]。课程规划设计时,要采用课堂教学与课外实践相结合的方式,教学内容也应该结合农民生产中的实际问题,为新型农民培育提供更具专业性、针对性以及实效性的专业技术教育培训。在教学时间安排上,要学会尽量把培训与农事季节结合、并实行长短期结合等。要将先进的科研理念和科学技术推广给农民,让他们感受到农业科技带给他们的便利[12]。例如,小麦联合收割机实现了脱粒和粉碎秸秆的一体化,玉米一体化收割机实现玉米和秸秆的分离,在这个生产过程中减轻了农民辛苦,提高劳动生产效率,使越来越多的农民真正体会到农业知识和科技带来的收益,重拾对农业发展的信心,也会使越来越多的农民或者其它从业者加入到农业生产中。

(二)农业院校要积极创新教育培训形式

创新教育培训形式就要突破以往面对面课堂讲授或理论教育的培训模式,针对现有培训形式存在的一些具体问题进行调整和改进。第一,大力发展远程教育,充分利用高校的远程教育培训平台,对农民生产经营中遇到的各种问题进行答疑解惑,确保培训的连续性和持续性,同时满足了农民对教育培训多样化、个性化的需求。第二,细分生源层次,根据培训对象的教育、年龄层次分别进行指导,对于文化程度较低、总体素质偏差的学生主要以基础农业知识为主,对文化素质水平较高的学生除讲授农业基础知识外,还要进行管理、市场、科技等方面知识的培训。第三,健全培训保障机制,整合各类教育资源,将学历教育与实用技术培训结合、长期教育与短期培训结合、实时教育与急需培训结合、技术教育和创业培训结合,推动农民向职业化发展[13]。第四,农业院校涉农专业办学形式要灵活多样,不仅举办学历教育,还要进行非学历教育,可以通过实施“一村一名大学生工程”来改善当地农民受教育情况和提高知识水平。

(三)打造一支校内外相结合的“双师型”教师队伍

校内教师和校外专家相结合共同致力于培养现代化的新型职业农民具有重要的优势,可以实现对农民理论和实践两方面的专业指导。一方面,校内教师以其丰富的理论知识和教学经验,可以较系统和专业地讲解农作物或牲畜生长的周期变化,以及其生长周期内的可预见的病症、所需的生活环境等,另外,还可以将当今高校科研情况、农业生产前沿技术和农业设备等提前推广给农民,拓展其知识面的广度。另一方面,校外专家具有多年农业生产经验,了解当地自然地理环境,掌握农业生产的规律,并且对农业生产设备能熟练运用,很好地弥补了校内教师实践经验不足的劣势。所以,校内教师和校外专家的理论和实践的联合指导,有利于学员综合素质和能力水平的快速提高,使其转化为“标准”的新型职业农民。

(四)引导并帮助农民制定职业发展规划

为保障农民对接受教育和从事农业生产的信心和积极性,学校应引导并帮助农业从业者制定职业发展规划,使他们对从事农业生产有明确的方向和目标,例如,实行校企合作,农业院校可以开设与职业发展规划相关的课程,让学员在没毕业之前就了解到一个农业企业中的组织机构设置、岗位设置以及运行模式等,有利于学员根据自己的兴趣爱好选择自己喜欢的职业发展方向。涉农企业也要做相应职前培训,使学生能尽快投入到农业生产中,并随着生产实践经验和经营管理水平的提升,可将其划分为普通农民、高级职业农民,再到大农场的经营管理者。同时,学校也要积极配合,一方面,要根据农业劳动力市场岗位要求培养相应的人才;另一方面,实行学历教育和职业培训并举的教育方式,对资格审查合格的学员发放学业证书,作为以后承包土地、从事农业生产的凭证,这种做法有效地激励了农民参与职业教育培训的积极性[14]。

(五)发挥政府对财政和农业从业市场的监管职能

高等农业院校承担着培育新型职业农民重任,相应的就会增加学校的费用成本,例如,需要购置教学实践设备和建设教学实践基地等。同样,农民放弃原先的工作来接受农业教育培训,需要付出一定时间和机会成本[15]。对此,政府在财政投入上,一方面要增加农业院校培养新型职业农民的财政投入,保证有充足的教育经费来建设教学实践基地和购置教学设备,使每个学生都能有实践操作的机会,以提高其办学水平[16]。另一方面,也要对在校学习的农民给予优惠政策,奖励进步突出的优秀学员,弥补他们接受教育的机会成本。例如,给予农业生产补贴、子女教育补贴等。在从业人才市场方面,政府要加强规范现代农业从业的市场准入机制,切实落实好农业院校培育“标准化”新型职业农民的这条途径。

总结

农业院校以其自身的专业知识、农业技术、科研水平、师资力量、基础设施等优势,在培养新型职业农民方面发挥着重要的作用,但由于新型职业农民发展还处于不断完善和发展的阶段,政府各项政策落实不到位,人才市场准入机制不健全等,使农业院校在培育新型职业农民方面的发展较为缓慢,随着农业经济的发展,政府部门会越来越意识到新型职业农民在发展现代农业中的地位,并加大农业院校在培育人才方面的经费投入,积极支持农业院校培育符合要求的新型职业农民。

[1]李宏伟,杜芳,屈锡华.基于层次分析法的新型职业农民培育影响因素研究[J].中国劳动,2016(4):32-36.

[2]曲建勋.在县域经济发展中破解“统筹城乡社会经济发展难”问题[J].内蒙古社会科学,2005(3):34-35.

[3]周雪松,刘颖.传统农民向职业农民转化问题研究[J].第一资源,2013(02):117-124.

[4]刘丽华.职业农民的形成、培养与塑造[J].吉林农业科技学院学报,2009(03):32-35.

[5]杜威漩.新型职业农民的内涵界定及政策建议探讨[J].湖南财政经济学院学报,2015(03):140-145.

[6]朱启臻.新型职业农民的内涵特征及其地位作用[J].中国农业信息,2013(17):16-18.

[7]王昭,张红.关于新型职业农民的培育研究[J].中国农机化学报,2014(02):314-317.

[8]王晓旭,张亮.农业院校培育新型职业农民模式分析[J].中国农业教育,2015(05):29-33.

[9]罗迈钦.农业高职院校:培育新型职业农民的重要平台[J].中国职业技术教育,2014(15):58-61.

[10]苏宝芳.新型农民培育中存在的问题与对策[J].农业科技管理,2015(06):57-60.

[11]龚健敏.福建省新型职业农民学历教育教学管理研究[D].福建农林大学,2014.

[12]刘红侠,冯佰利.高等农业院校在新型农民培育中的地位和作用[J].河北农业科学,2009(11):150-153.

[13]周意坚,李甄,谢光伟.新型职业农民培育问题及对策研究[J].职教与经济研究,2015(01):1-5.

[14]周一波,储健.培养新型职业农民的途径及政策保障[J].江苏农业科学,2012(12):403-405.

[15]赵金龙,刘宇鹏,赵丽兵.农业院校在新型农民培养中的作用分析[J].中国农学通报,2009(12):292-294.

[16]郭智奇,齐国,杨慧,赵娉,白瑜.培育新型职业农民问题的研究[J].中国职业技术教育,2012(15):7-13.

(责任编辑:周献)

Counter-Measures Study on New Professional Farmers Cultivationin Agricultural Universities

MENG Fan-zun

(Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, China)

Fostering new career farmers at agricultural colleges is an important solution to the problems existing in the current China's agricultural development facing with human shortage, low production efficiency, and difficult business management. Currently the cultivation of new career farmers at agricultural colleges are blemished with farmers' low participation enthusiasm, and conservative conceptions, uneven students' education levels, scarce teaching resources, and imperfect education system, which hinder the new career farmers educational development. Hence agricultural colleges need develop perfect education training system, help farmers make career plans, and build the confidence of vocational training. At the same time, government departments should offer guidance in reshaping thinking, and provide financial and administrative supports, working together with agricultural colleges to develop new professional farmers.

Agricultural University ; Farmers; New Career Farmers

2016-11-05

孟凡遵(1991-),男,山东临沂人,江西农业大学硕士研究生,研究方向:教育经济与管理,新型职业农民。

G725

A

1009-1173(2016)06-0045-05