国家治理现代化视域下农民上访与政府治道的变应

——基于皖南D村的调查

刘 晨

(1.澳门大学 a.社会学系;b.当代中国社会科学研究中心,澳门 999078;2.福建省高校人文社科基地“农村廉洁建设研究中心”,福建 福州 350002)

●三农焦点

国家治理现代化视域下农民上访与政府治道的变应

——基于皖南D村的调查

刘 晨1a,1b,2

(1.澳门大学 a.社会学系;b.当代中国社会科学研究中心,澳门 999078;2.福建省高校人文社科基地“农村廉洁建设研究中心”,福建 福州 350002)

国家治理现代化的本质要求是法治化、民主化、程序化、规范化与制度化。然而中国的基层行政单位在面对农民上访的时候,往往显得比较困顿,更多采取的是调解优先原则。这种做法的背后所蕴含的处理原则是“大事化小,小事化了”,故而就非常容易导致政府越处理越麻烦的局面。且即便当事人聘请律师介入,往往也会遇到无处下手的“尴尬”。我们根据对皖南D村的一起因买卖户口与资产分配不公的农民集体上访事件为研究对象,得出在治理基层矛盾的时候,应该结合法治与调解进行治理。

国家治理现代化;基层治理;农民上访;法治;调解

一、引 言

安徽省池州市是皖南的一个历史文化旅游城市,在民国3年(1914年),原池州府属县划入芜湖道,随后在民国17年,废芜湖道,各县直属安徽省。到1949年5月,池州专区成立,隶属皖南人民行政公署。如今的池州行政规划,是1988年8月所设定的,该年设立池州地区。2012年,我们所调查的安徽省池州市东至县,有12个镇、3个乡、17个居委会和234个村委会。而D村就是在这234个村委会中的一员。

就是这样的一个地方,我们于2015年7月第一次进驻池州的D村(城中村)进行调查。主要是当地村民在某报刊上看到笔者先前发表的《麻城T村:农民权益抗争中的困惑》①,故而也希望媒体能够对当地的“冤屈”关注一下。他们说,无论是采取新闻报道,还是学术随笔,只要是能写出来,并获得关注就可以。所以他们反复邀请我们去调查。“盛情难却”,我们最终答应了他们,并在出发之前设计了一份访谈提纲②。

当我们进驻该村以后,先后访谈了村委主任、书记、村小组长和部分农民(包括上访农民),还有该镇的镇长等③,获得了一些宝贵的一手资料。在参与(参与式观察)当地的农民抗争过程中,我们发现了一些农民抗争的逻辑;在与当地的村干部和镇委交谈的过程中(访谈镇长、镇委书记等)发现了一些当前基层治理的难题。我们事后把这些所见所闻、访谈等获得的材料和前往当地所获得的农民上访时所用的纸质版材料进行了整理和归类,为本文所用。

3个月以后,也就是2015年10月,我们再次调查了(回访)该村的一些上访的当事人,询问了事件的进展。村民C告诉我们:问题依然没有得到解决。而当初聘请的律师,也不再过问此事,他也不知道该如何解决,非常头疼。我们不禁要问:“为什么会这样呢?”基层政府真的不能解决和满足农民的利益诉求吗?有别的什么原因?如政府试图去解决,到底是该通过法律,还是调解?治理村庄的矛盾,需要什么样的方法更为合理?这是我们研究的问题所在。

而在当今的学界当中,呼唤最多的就是采取法治、分类治理等,比如徐勇等人在湖北恩施所做的法治乡村的实验,虽然取得了一定的影响力[1],但是我们并非这么认为,通过对安徽池州的调查发现,法治并非真正能够解决乡村社会中的矛盾与冲突,反而有些不适用,这是乡村的社会性质决定的④。

二、皖南D村农民上访的原因与策略

中国共产党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(2013年),其中谈到要“推进国家治理体系和治理能力现代化”[2]。而这一说法,最早被提出是在1945年的《政治经济学教科书》⑤。如简要地理解国家治理现代化,即:制度化、程序化、法治化、规范化和民主化。从这五个“化”大约可以窥见:党和政府对社会治理的未来构建与设想。

然而,国家治理现代化的目的需要通过法治、民主、制度、规范、程序等来实现,希望也对基层进行治理,即乡村治理的现代化。在笔者看来,“治理现代化在乡村社会中需要尊重农民的尊严和利益,需要把利益表达制度化,需要有一个完整和合理的处理程序,需要把法治落实到位,特别是村民自治所规定的,村民有选举权与被选举权,有权力监督村庄事务。”[3]如果没有这些,那么乡村社会与国家治理现代化就还没有完成,对农民上访中的利益诉求,就还没有用既有的法律去帮助他们维护利益和尊严。并且,对于农民而言,尊严或许比利益还要被农民所看重[4]。

同时,基于国家治理现代化下的乡村治理,更需要的是一个秩序,特别是实施基层权力的规范性与塑造公平性。这是政治哲学层面的一个问题,同时更是乡村的政治哲学尤其需要被乡村干部们注意到的方面。反观中国历朝历代的革命史,我们不难发现,正如何怀宏所说的那样,“平等的要求可以说本来就潜存于人们的心中,当战国之后封闭的世袭制被打破,社会上、下层不再如天堑那样难于相通,就为平等意识的觉醒与平等要求的萌发提供了机会,而实现这些平等的要求则有暴力手段与和平手段的不同道路。”[5]43可惜的是暴力往往多于和平的手段以获得所谓的“绝对平均主义”。进而,才有“打土豪、分田地”的革命唤起,才有“钟相∶法分贵贱贫富,非善法也。我行法,当等贵贱,均贫富”[5]65,等等。为此,现如今的乡村社会的主要矛盾依然没有走出“历史的惯性”,依然是在公平诉求中,尤其是正当利益的诉求中进行农民与政府之间的博弈。有时,还加入企业主,而企业主与政府又是“同谋”的关系,故而农民在没有国家治理现代化的情景下,显得格外的被动和无力。

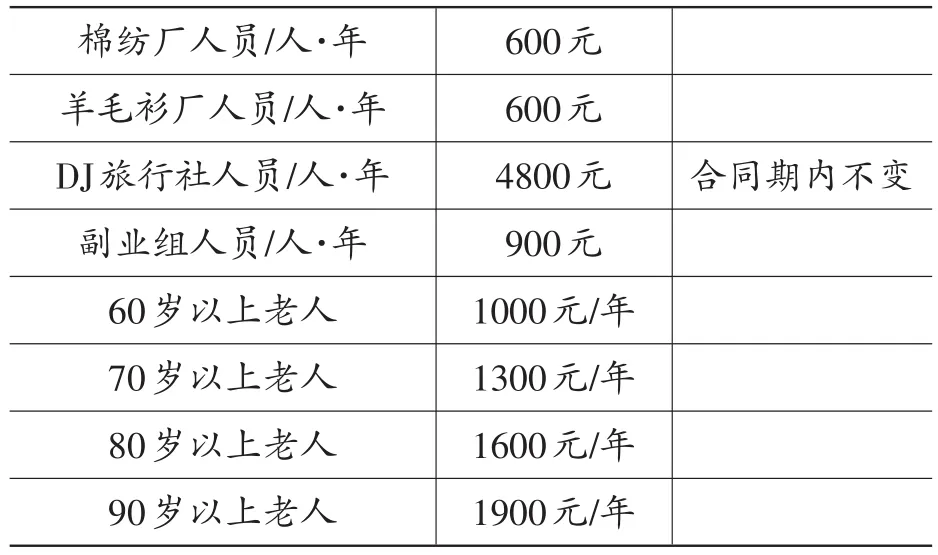

我们所调查的D村就是这般,农民无可奈何,却又“不甘心”,他们三番五次的去找镇委解决这一问题,却遭到拖拉、敷衍的对待。那么,皖南D村的农民到底在诉求什么呢?或者说在诉求什么样的公平呢?我们不妨从表1中来发现一二。下表是第一次村集体资产(属于乡村企业)分红方案的具体内容,制定者是村小组长,而村民没有任何权利参与该方案。他们只是被动的信息接收者,他们的权利主张得不到任何尊重。具体内容如下:

表1 2012年皖南东至县D村村集体资产第一次分配方案⑥

从上表中我们可以发现,90岁以上的老人分配所得仅次于DJ社区旅行社人员的每年所得,而且差距甚大。最低的就是原来的棉纺厂和羊毛衫厂的人员,分得600元/年。也就是说,身份、年龄、职业等,甚至与村小组长(制订方案的人)关系好坏,也决定了他们的所得。其中的一大部分人觉得不合理,故而上访,希望问题得以解决,并制订出一个更为合理的分配方案出来。

我们从《东至县R镇人民政府文件》⑦(R[2015]44号)可以看到,“县领导接待[2015]21号信访件关于你们反映D社区中心村民组卖户口与资产收益分配不公等违法问题的信访事项,我们已经收悉。”这也就说明,当地政府已经知道了表1这样的分配方案,也承认了的确存在不公的事实。而镇委的处理意见和县委的一模一样,即村民组织人员(反对一方),起草一份新的方案后再与村小组长商议[6]。

就这样,问题得不到有效解决,镇委和县委都不愿意亲自出面来作为,导致僵局产生,农民的态度也发生了转变,从原先的“可以协商”到如今的“绝不妥协”,并且恢复到以前的抗争诉求——罢免该小组长。而村主任等又因该小组长掌控一定的村集体资源,也是该村某企业的负责人,纳了不少税,还有黑恶势力做后台,所以,不敢“动”他。有的上访村民甚至将其比喻为“第二个中央政府”⑧。

既然农民有委屈,就要发泄⑨。如“忍不住了”就会上诉、上访。我们通过调查发现,他们前后6次到镇委和县委进行上访。在国家规定不允许越级上访和集体上访的前提下,他们一级一级向上反映问题。但有趣的是,他们到了县一级却不再继续上访。一位比较年轻的上访村民Y告诉我们,“之所以如此,是因为不想闹大。闹大了对谁都没有好处。”原来,他们所担心的是“怕不好收场”。这种想法恰好也应验了学界先前的判断,即如果农民在这场博弈中获得了胜利,但是很可能是“假胜利”,因为他们可能在这个村从此以后,就生活不下去,处处被为难。同时,这也解答了为何该村上访的主要参与者大部分都是老农民。因为“不怕什么”,“大不了以死一拼,死了人,上级才会重视,也把儿孙们保全了,为他们争取到利益”⑧。所以,农民的上访背后,并非只是简单的利益诉求,还有一套他们自己的“政治哲学”。

然而,通过既有的文献,我们还可以看到,有的农民却又不是如D村农民这样想的,他们更多的是抗争到底。此种心态和做法的背后是他们希望把事情闹大了。毕竟会哭的孩子有奶吃?毕竟政府的解决办法是“大闹大解决,小闹小解决,不闹不解决。”毕竟政府会“花钱买平安”[7]。这些“毕竟”恰好折射出来的就是基层政府现在的“治理非现代化”的方式,存在了太多的诟病,导致博弈的双方,特别是弱势群体最后以暴力相向以解决问题。

很好奇的是,对于D村而言,为什么他们不像上文里提到的那些其他地方的农民一样去中央上访呢?而只是到了县一级?通过调查得知,这其中的关键因素还是指挥者村民Y,他是一个有头脑和有资金的当地青年,同样也是受害者、上访者和组织者。他一直在背后“操作”着上访的农民,且他们形成了一个如“秘密社会”的小组织。无论是“碰头”开会,还是“堵镇长”,都事先在当晚开会,并商量好⑩,然后再派两三个老年农民于第二天清早去执行当晚的决议的行动,比如“堵”镇长和镇委书记,当面反映问题,给他们施压。

问题是为何要派老年人去上访?因为镇政府最害怕是这些老人,如一不小心被“碰”伤,出了什么事情,那就不好办了。而政府又不能采取强制的途径去处理,因为农民只是来“找你商量事情”,又不是来闹事。这似乎是农民抗争时的一个比较有头脑的策略。

然而,采取这套策略也有不足的地方,比如在2015年10月份,当我们再次访谈D村的农民时,他们告诉我们,如今“一同作战”的人越来越少,因为“持久战”对于老年人们而言,在心态上、在经济能力上、在家庭的承受能力上,都有压力,特别是来自于子女或家人所施的压力。同时,对于策划者村民Y而言,他的妻子也在不断地劝他收手,让其就此罢休,不再上访,但是Y不听。他觉得,不能咽下这口气,而且自己已经花了不少成本,不弄出个结果就吃亏了。这就像中国政法大学的应星教授在《大河移民的上访故事》[8]阐述的一样,就是“气”在作怪,不给一个“说法”就死缠着不放,故而现在的农民上访多多少少都有“死磕”的意味在其中。同时,我们通过调查湖北的某村庄的农民上访还了解到,之所以采取“死磕”,其实还有另外一个原因,“步子跨出去了”就很难收回来,不上访了,或者说没有把腐败的村干部“搬倒”就会在全村人面前“掉面子”,村民会看笑话⑪。

总而言之,当前我国的基层政府在处理农民上访,特别是年轻人指挥老年人的上访,还是比较棘手的。一方面,他们不缺上访者或行动者、执行者;另外一方面,他们不是采取“硬碰”的方法,而有一套自己的办法,“点子多”、“想法多”,这无异于给基层治理制造了很多困境。

而当国家治理现代化提出的“制度化”(利益表达渠道的制度化)、“法治化”(采取法律的途径解决问题)、“民主化”(协商解决)、“规范化”(按照制度和规定办事)和“程序化”(处理问题时的程序正义)还未在乡村社会中完全展开的时候,政府却只能采取“拖拉”的办法处理⑫。这就会导致集体暴力、群体性事件等情况发生。在农民的逻辑里,他们没有制度、法律、程序等的理念,他们更多的是相信“舆论”,尤其是熟人社会催生了这套抗争的办法。无论是政府,还是个人,都要形象和名声,故而“死了人”,传播得更广了,社会舆论更大了,政府就会注意,政府的负责人(权力代理人)就会被问责。在本文看来,这种两败俱伤的局面,对任何一个主体都不好。而杜绝这种场面的发生,就需要国家治理现代化贯彻到农村并实践。

三、基层政府应变农民上访的治理选择

政府,从行政的层面来说,到底该如何应对农民上访呢?就目前而言,面对D村的农民上访,R镇和村委采取了两个办法:①“44号文件”,即《东至县R镇人民政府文件—关于L⑬等同志信访事项的答复函》;②村民“堵镇长”,其安排了接访。从某种程度上来说,这两个办法都起到了一定的释放压力的作用,却没有从根本上解决问题。

首先,敢于“趟浑水”,才是解决农民上访的正确心态。从“44号文件”当中可以看出,在“调查办理情况”一栏,有“镇委和社区两委高度重视,及时与上访人员进行了沟通……镇和社区提出可由信访人商议一个新的分配方案……主要是由于信访人员没有找到合适人员愿意起草新的分配方案,使社区提出的协商意见未见落实。”在“答复意见”一栏中,显示的是“综上所述,社区两委将继续通过与信访人员沟通协调化解相关问题。”如果我们再结合景跃进教授所说的“文件政治”[9]可以发现:①无论是上访者,还是行政单位,在纸面上进行了政治意义上的互动的确发生了⑭,并且镇长还接待了他们的来访,社会学家戈夫曼所说的“面对面”(Face to face)的互动也的确发生了。只不过,对于利益诉求的互动,在政治层面,往往显得非常有张力和弹性,这多半是因为主政者有一些娴熟的应对技巧等[10]。②在中国的政治系统中,文件(文件政治)的发放是一种政治待遇,而在这个意义上,文件被运行的政治链条也体现了官僚权力的流向和人与人之间的关系[9]。对于村民而言,之所以能够看到这份文件,在于知道上级政府作为了以及怎么作为了。这更是一种政治答复和行为,是权力的作为象征。只不过,对于D村的村民而言,上级官员的作为力度没想象的那么大,所以结果也就不尽如人意,将博弈的双方再次陷入到了纠缠的境地之中。因为,官员所希望的是“大事化小,小事化了”。他们不想浪费更多的政府成本去处理这场矛盾,不希望浪费太多的个人精力去管农民所遇到的这些小问题。还有,基层干部的官职是上级任命和指派(指派性政治)的,不是农民一票一票选出来的,所以只需要对上级负责,而不需要对底层的农民负责。恰好,这增加了问题的解决困境,也导致了无奈的农民最终选择暴力手段解决问题的可能性。

所以,抱着“不愿意去真心实意的作为”心态,政府官员在处理农民上访时,先是调解和协商,让农民自己去和村小组长处理,显得自己“作为了”。这种“装样子”的做法,危害甚大。

同时,我们不能说乡村社会就没有国家治理现代化,而是采取了法律的阶级性和信息不对称的办法(农民并不是很懂法)去处理。比如我们可以在上文提到的44号文件的末尾处发现——“据《信访条例》第三十四条规定,……30日内,可以向上一级行政机关申请复查。”在本文看来,此话的意思就是,他们告知了上访者的法定权利,至于你们去不去上级行政机关复查,那是你们的事情。问题也就从这一刻起,把压力,从基层抛到了上一级而不是“就地解决”,无异于将政治压力和包袱丢给上级“领导”,而“庇护主义”的政治机制和为了维护基层政治的权威和形象,多半是“支持基层干部的做法”,故而农民显得更为弱势和被动,他们在法律的这条路上,似乎怎么都走不通,归根结底的原因是“法律有阶级性”和法律是一种工具,它不具备公平性。反而,如果基层政府将这场纠纷处理得合理,农民必然不会继续抗争。多半的农民都没有那么“无理”⑮。

其次,不能用摆平的心态处理。中国人民大学法学院副教授李奋飞在乡村调查一起派出所处理“耍赖索赔案”后提出:“一些时候,基层派出所调解的运作逻辑,既不是‘法律’的逻辑⑯,也不是什么‘权力’的逻辑,而是一种‘摆平’的逻辑。对于派出所来说,这么做或许多少有些无奈,毕竟防止矛盾激化有效减少上访,是调解要实现的最重要目的之一。”类同此理,在D村所在的R镇委和村委,似乎都希望“摆平”上访的农民,而采取的手段和方法,除了利用“接待”、“调解”以外,没有利用太多的法治(回应的文件有少许的法律)。为何明显存在的违法事实,却因为村小组长所负责的企业纳税和拥有黑社会势力作为保护伞就不加以追究呢?公平何在?何况,政府回复的文件也承认了这些违法的事实。所以,我们说,没有采取太多的法治去治理基层,这就意味着国家治理现代化的观念未在基层干部中嵌入和根植。他们依然认为,农民上访是在“闹事”、“惹事”、“取闹”等,并且对待他们的诉求所采取的办法是一种权势的逻辑⑰。也就是说,谁的拳头厉害,谁就服从谁,谁就需要“听话”,难道利益受损,不声张,忍气吞声就是农民正确的选择吗?非也。如果政府治理不现代化,农民就会同样选择拳头的逻辑来抗争。

同时,如今的基层治理困局(政治冲突)的另外一个原因是,在面对类似农民上访的“底层抗争”(裴宜理等,2008)[11]时,基层政府采取的往往是实用主义的心态。他们认为,什么来得快就来什么,用什么办法解决比较简单就用什么办法,于是乎,暴力、拖拉,甚至不闻不问,就成为了当前基层干部们运用最多的治理办法。所谓的国家治理现代化背后所包含的程序正义、制度监督、协商解决、公平机制、法律嵌入等,都成为摆设,成为阻拦基层干部解决问题的障碍。

同时,基层干部还对调解能够解决的纠纷却不调解,不出面,不采取法律行动,最后问题不被解决,进一步伤害农民⑱。

再者,法律在乡村治理当中的一点困境。比如,在我们的调查当中发现,在D村的冲突当中,即便是法律入场也难以解决村庄内部的纠纷问题。具体而言,D村村民所聘请的律师因为村财务不公开而“无处下手”查村干部的账,没法说小组长贪污和违法乱纪。所以,法律也非常无力。这里,并不是说法律在如今的原子化(阎云翔2012)[12]与分散化的农村社会中不适用,而是法律本身在这样一个还没有国家治理现代化的场域里执行起来,四处都是障碍,特别是遇到不守法、不遵照法律进行村庄治理的地方干部,几乎没办法。他们不给法律以证据,以地头蛇的姿态来对待律师,甚至威胁律师的安全,如此流氓式的乡村政治生态,律师该怎么办?可谓是“秀才遇到兵,有理说不清”,不但不讲理,而且还暴力威胁。

同时,调解作为一种手段在乡村纠纷当中,也存在局限性,与国家治理现代化所强调的法治化、程序化(刚性的原则)存在悖论。毕竟乡村社会的解决问题的办法,不是一是一,二是二,往往他们的理念是“是那么回事就行了”。这个可以从很多的上访被解决的案例中找到证据,多半最后都作出彼此的妥协,一了百了,省事省心。

这也就决定了,处理农民上访,要在法律与调解这两个方面同时做文章。特别是对于调解而言,需注意的是,有主观因素存在的调解和不公正的调解应该避免,应该秉公调解。具体而言,①调解“背靠背”地进行,即双方当事人不见面,由第三方分别在当中穿梭斡旋,这种方式常会导致第三方与当事人讨价还价,甚至对当事人说好话,以说服当事人接受调解;②为了一方或双方接受调解意见,经常反复做工作,久调不决;③完全违背当事人的意愿,个别第三方为提高调解结案率,甚至以查封、扣压或以判决后果不利相威胁,迫使一方被迫放弃部分权利和利益而接受对其明显不公正的调解[13]。

总而言之,作为治理基层的官员,在处理纠纷问题的时候,最好是转变一些观念,还需要弄清该为谁服务?为人民服务,还是为人民币服务⑲?同时,政府官员无论是调解还是采取法律行为,都应该有一个解决问题的清醒认识和办事决心,这样更有利于乡村治理的现代化的实践和国家治理现代化⑳的开展。反之,如采取“踢皮球”、“拖拉战术”等,则会伤害政党公信力与危害国家安稳。这对于中央政府而言,是最不希望看到的。但是基层干部却很少认识到这个高度。所以,做起事情来,只想着自己的官位,至于办法,则更多的是用“术”(治理术)。

四、总结与反思

本文分析了农民上访与基层行政单位治理上访的两难问题,结合在皖南D村的两次调查经验,分析得出了要把调解和法治结合起来治理农村的矛盾和冲突问题。进一步说,就这个问题而言,在我们看来,同样需要对基层的行政制度,决策制度,司法制度与监督制度进行改革。一方面,治理农民上访,上级政府应该引导而不是主导底层纠纷的解决;让村民自治回归到村民手中(徐勇,2014)[14]。另外一方面,监督基层政府的不作为和懒政,特别是对村委一些违法乱纪,勾结黑帮势力等行径,村民应该有话语权和监督权。这对于阻止伤害农民利益和尊严来说,是一个不可不解决的棘手问题。因为我们所调查的农民上访案例中,多半都是因为农民没有“武器”(无论是法律还是其他)以制衡村内有权势的人。而以权势大小来治理村庄,那么势必会引起处于弱势地位的农民的反抗和抗争[15]。

从这个意义上来说,贺雪峰等人提出的“富人治村”是否还有待商榷?例如D村的这位村小组长即为富人,他的做法,我们也在文中看到了。也就是说,前提是这位富人如是一个善人则治村是无疑的,却如何能保证一个人是“善人”?道德治理,是一种不靠谱的方式。而要保证基层治理的效力,则还是需要在一定范围内采取国家治理现代化与乡村治理现代化。在本文看来,乡村社会最需要的,不仅仅是法律、程序、公平、制度等,“还需要现代化所蕴含的政治文明(Political civilization)”[16]。流氓式的乡村管理,恰好是导致村民与政府之间冲突不断的主要原因。

注释

①原文见《南方都市报》,2015年1月25日。

②这份提纲是我们在去该村之前所列出的,一共有15个问题左右。主要是基于学术的角度,而不是保持非价值中立的态度来调查此事,以此来达到我们所希望的另外一种效果,即学术研究。当然,当地的村民在被我们访谈的时候,表达时并非是按照我们的问题来一一作答,而是需要我们依据这份提纲来引导性的问答。最终,形成我们所希望看到的这种乡村问题的全景。

③这些材料有一部分运用在了本文当中。

④贺雪峰等华中学派在这个方面的研究已经足够多。

⑤毛泽东于1958年11月2日至10日在郑州主持召开了一次工作会议,参加会议的人员是部分中央领导人、大区负责人和省市委书记。……他在会上说,“将来有时间,可以再读一本,就是苏联同志们编的那本《政治经济学教科书》。”随后,在武昌会议和八届六中全会上,他一再重申了这一要求。1959年庐山会议前期,毛泽东拟定的会议讨论的19个问题,头一个问题“读书”,就是指读苏联《政治经济学教科书》社会主义部分。具体见人民网,2013年8月2日。

⑥县委和镇委所主张的,可由上访村民代表制定第二份分配方案(依照第二个方案可以再一起商议),至今都没有被制定出来。

⑦内部文件。

⑧调查时间:2015年7月28日。

⑨于建嵘等人将这样的情况称为“泄愤性政治”或“泄愤性抗争”。

⑩笔者曾经亲自参加过他们的一次秘密的集会。

⑪比如我们在调查麻城T村的时候,一位上访者就是如此理解他现在“不上访也不是,上访也不是”的处境,他甚至把上访当成主业,而种地却荒废了。

⑫我们将这样的一种拖拉的办法比喻为“商议型治理”,如本文所呈现的那样,政府让村民自己想办法,拿出一个新的分配方案出来,但是村民又因为文化水平低等原因,无法制定一个新的规则,而老规则又不被他们同意,此刻,就不得不发生继续对抗的局面。反而,政府作为第三方,可以出现在制定新方案的过程中,用权威去协商每一个不同的利益群体,最终得出双方都同意的方案,便可以化解矛盾。

⑬L,也是一位老农民。

⑭景跃进认为,文件的传达并非一定要经过会议的形式,但是会议不可替代的功能在于,它提供了政治参与的一种在场感。

⑮谋利型的上访等除外。

⑯当然,我们还有理由相信,不采取法律,还有其他原因。比如说,缺乏法律的意识或者他们觉得法律比较麻烦,而调解可以更快地解决,只要说的在理,处理的方案合理即可。我们在调查的过程中,村主任将村民C的律师和村小组长,好不容易的弄到一个谈判的桌子上,让他们进行协商。但是,结果并非如我们所预料的那样,不但问题没有得到解决,反而加重了彼此的矛盾。

⑰我们还发现,律师在其中也比较困顿,如利用法律的途径来“解决”村小组长的违法乱纪,唯一的切入口就是“贪污”,但是村委的财政并不公开化和透明化,所以很难查账(《村组法》又规定了村财务必须公开)。这就导致了最后律师的退场,而法律的无力和村委与上访农民在调解和法律都无效的情况下,继续紧张的对立。

⑱毕竟,农民对政府是抱着期待的,所以才上访。不然,就会发生陈胜式的抵抗。

⑲比如D村的小组长就贡献了(纳税)不少人民币给当地政府,而当其违法违规时,却被保护起来。这种权钱的交易,往往受害的是百姓,更加受害的是政府的合法性和权威性。

⑳北京大学教授俞可平认为(2013),“国家治理体系和治理能力的现代化”,是全新的政治理念。它表明我们党对社会政治发展规律有了新的认识,也是中国共产党从革命党转向执政党的重要理论标志。……推进国家治理体系和治理能力的现代化,势必要求在国家的行政制度、决策制度、司法制度、预算制度、监督制度等重要领域进行突破性的改革。详见《俞可平:衡量国家治理体系现代化的基本标准》,《北京日报》,2013年12月21日。

[1]中农网.徐勇教授一行赴湖北省恩施州调研基层法治与治理[EB/OL].(2015-11-24)[2016-03-21].http://www.ccrs.org.cn/index.php?m=article&a=show&id=1606.

[2]新华网.中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].(2013-11-15)[2016-03-21].http:// news.xinhuanet.com/2013-11/15/c_118164235.htm.

[3]张甜甜,刘晨.乡村社会治理现代化的困境及出路——以安徽省池州市东至县TJ社区的农民集体上访为例[J].战略与管理,2015(2):236.

[4]刘晨.村民上访,要利益更需要尊严[EB/OL].(2012-08-04)[2016-03-21].http://www.aisixiang.com/data/56072.html.

[5]何怀宏.选举社会及其终结——秦汉至晚清历史的一种社会学阐释[M].北京:北京三联书店,1998:43.

[6]刘晨.商议型治理:农民集体上访的政治遭遇与同意困境——基于安徽池州市东至县DJ社区(城中村)的实地考察[J].宜宾学院学报,2016(2):12-14.

[7]于建嵘.机会治理:信访机制运行的困境及其根源[J].学术交流,2015(10):78-80.

[8]应星.大河移民的上访故事[M].北京:三联书店,2001.

[9]景跃进.中国的“文件政治”[OB/EL].(2014-02-18)[2016-03-21].http://www.21ccom.net/articles/zgyj/gqm q/article_20140218100783.html.

[10]刘晨.基层干部为何不作为?[N].湖北社会科学报,2015-06-23(3).

[11]裴宜理,阎小骏.底层社会与抗争性政治[J].东南学术,2008(3):4-8.

[12]阎云翔.私人生活的变革[M].龚小夏,译.上海:上海书店出版社,2009.

[13]邵海林.不公正的调解更糟糕[N].法治日报,2015-04-12(4).

[14]徐勇.找回自治:探索村民自治的3.0版[N].社会科学报,2014-06-05.

[15]Li Lianjiang.Political Trust and Petition in China countryside[J].Comparative Politics,2008,40(2):209-226.

[16]Han Dayuan Tu Zhenyu.Yolitical Civilization[J].Computer Vision&Image Understanding,2004,113(2):202-211.

Under the Vision of the Modernization of National Governance: Farmers Petition and the Change of Government Management Technology—Based on the Survey of the D Village in the South of Anhui Province

LIU Chen

(1.a.Department of Sociology;b.Contemporary China Social Science Research Center,Macao University,Macao 999078,China;2.Fujian Province University Humanities and Social Science Base“the Research Center of Rural Clean and Honest Construction”,Fuzhou 350002,China)

Management modernization is the essential requirement state under the rule of law,democratization,procedure,standardization and institutionalization.However,China's administrative units at the grass-roots level in the face of peasants petitions,tend to be more difficult,more is the priority principle of mediation.This way behind is"trying first to make their mistake sound less serious and then to reduce it to nothing at all."So it is very easy for the government to deal with the trouble.And even if the parties hire lawyers,it will encounter incapable"embarrassment".According to the D village in the south of Anhui by buying and selling accounts and assets,unfair distribution of farmers'collective petitions as the research object,it is concluded that the primary contradiction in governance should be combined the rule of law with mediation.

modernization of national governance;grassroots governance;farmers petition;the rule of law;mediation

D422.6

A

1674-8638(2016)06-0062-07

[责任编辑:张 兵]

2016-09-19

刘 晨(1988-),男,湖北荆门人。澳门大学社会学系博士研究生,澳门大学当代中国社会科学研究中心助理研究员,福建省高校人文社科基地“农村廉洁建设研究中心”兼职研究员,研究方向:政治社会学,农村社会学,知识分子社会学,网络政治学。

10.13454/j.issn.1674-8638.2016.06.011