基础教育教师培训的问题探源与体制改革

——基于对X省参培教师的调查分析

田 虎,贾 玉 霞

(1 咸阳师范学院 教育科学学院,陕西 咸阳 712000,2 陕西师范大学 高等教育研究与评估中心,陕西 西安 710119)

基础教育教师培训的问题探源与体制改革

——基于对X省参培教师的调查分析

田 虎1,2,贾 玉 霞1

(1 咸阳师范学院 教育科学学院,陕西 咸阳 712000,2 陕西师范大学 高等教育研究与评估中心,陕西 西安 710119)

始于20世纪末期的教师教育体制改革完全肢解了既往承担基础教育阶段在职教师的培训体制。当前承担基础教育教师职后教育的机构主体主要是高等院校,师资主体主要是高校教师。基于高校机构的教师在职培训,其浓厚的学术主义色彩导致了当前基础教育阶段教师培训的供给与需求偏差、理论距实践遥远、管理和现实脱节。改革当前基础教育阶段教师培训体制,需要完善教师培训基地的机构体系,优化培训师资的类型结构,创新教师培训的管理模式,保障参培教师的选择权利。

教师培训;问题探源;体制改革

一、问题的提出

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2012)》中把加强教师队伍建设放在保障教育改革和发展的首要位置。为了促进基础教育阶段教师队伍专业素质的不断提升,当前针对基础教育阶段教师队伍的培训从层级上包含了“国培”“省培”以及市级、县级和校级培训等多个层次,从对象上包括了新教师培训、骨干教师培训、晋级履职培训等不同类型,在内容上涵盖了教育理论、专业知识、专业技能、教师道德等多种内容,培训的模式、类型、名称不断推陈出新。然而,这些针对基础教育教师的培训,其实际效果究竟如何?对此问题的求解能为探究和解决当前我国基础教育阶段教师在职培训存在的问题提供有力的事实依据,对于提高当前基础教育阶段教师在职培训的效益具有重要的理论价值和实践意义。

二、调查基本情况

为了对当前基础教育阶段教师在职培训的针对性和实效性进行考量,本课题组基于参培教师的视角,以X省为研究区域进行了抽样调查。本次调查共涉及315所学校,共发放调查问卷1 180份,收回问卷1 175份,删除无效问卷19份,有效调查问卷共计1 156份,有效问卷率97.8%。详细情况见表1和表2。

表1 调查问卷基本情况表

表2 调查对象基本情况表

三、调查数据分析

(一)参培教师的需求分析

表3的调查统计显示,尽管调查对象参与培训的期望和动机具有明显的多样化和差异性,但有接近80%的调查对象希望通过培训获得可以在工作上应用的技巧或技术,接近70%的调查对象希望参加培训的动因是提升自身素质,提高教学技能。这两项统计指标的数值明显高于教师希望在培训中获得实用的新知识(64.4%)和新理念(63.9%)的比值,更是远远高于其他各项需求。这表明:大部分教师参与培训的首要动因在于获得能够在工作上应用的有效的技巧或技术,不断提高个体的教学素质;其次才是获得实用的新知识和新理念。

表3 参培教师的培训动因与培训期待

在表3中列出了教师需要掌握的基本职业能力。在这些能力中,多于75%的教师期望在培训中获得教学设计能力,将近65%的教师期望在培训中获得教学实施能力,远远高于其他各项能力的占比。表4的统计结果表明,参培教师希望在培训中提升的职业能力具有丰富性和多样性,但是相对于其他职业能力,教师个体最为注重教学实践能力的培养。这一结论进一步印证了表3的统计结果:即调查对象参与培训的首要动因在于获得可以在工作上应用的一些有效的技巧或技术,不断提高个体的教学素质。

表4 参培教师希望提高的职业能力

(二) 参培教师的收获分析

表5 参培教师的培训收获

表5的调查统计数据显示,参培教师在师德、教育教学等方面均得到了提高。其中提高最大的三个方面分别为教育理念(56.5%)、教育教学水平(56.2%)和教育技术水平(46.2%),而备受教师期待提高的“解决教育实践中遇到问题的能力”占比仅为40.2%;参培教师的培训收获主要有:开阔了教育视野(76.1%),更新了教育理念(70.7%),提高了教学能力(63.3%),增强了师德素质(54.4%)。与此形成鲜明对比的是,仅有19.2%的调查对象认为培训解决了自己在教学实践中遇到的问题,占比远远低于前述各项。

将表3-1和表3-2的分析结论与表3-3的分析结论进行比较可以得出以下结论:调查对象参与培训的首要动因在于获得可以在工作上应用的技巧或技术,不断提高个体的教学素质,解决自己在教学实践中遇到的问题。但在实际参与的培训中教师觉得提高最大和收获最多的方面却是观念的更新、视野的开阔、师德的提升。这种比较说明:虽然参培教师更为渴望教学实践能力的提高,但实际收获更多表现为教育理论水平的提升,培训需求与培训收获存在偏差。

(三)参培教师的困难分析

表6的统计数据显示:参培教师接受培训时需要面对的困难主要有培训资料匮乏(38.6%),培训费用承担(35.8%),工学矛盾突出(23.5%),其中需要面对的最大困难就是培训理念难以转化为教育实践(55.4%),这一困难远高于教师参加培训遇到的任何困难;参培教师认为目前培训存在的最为突出的问题就是课程设置针对性不强、培训内容缺乏实用性(62.1%),远大于师资队伍建设、方法理念变革、培训时间安排等其他问题。表6的分析进一步验证了前面得出的结论,当前基础教育阶段教师培训存在着培训供给与培训需求严重偏差的结构性缺陷。

表6 教师参培的困难与问题

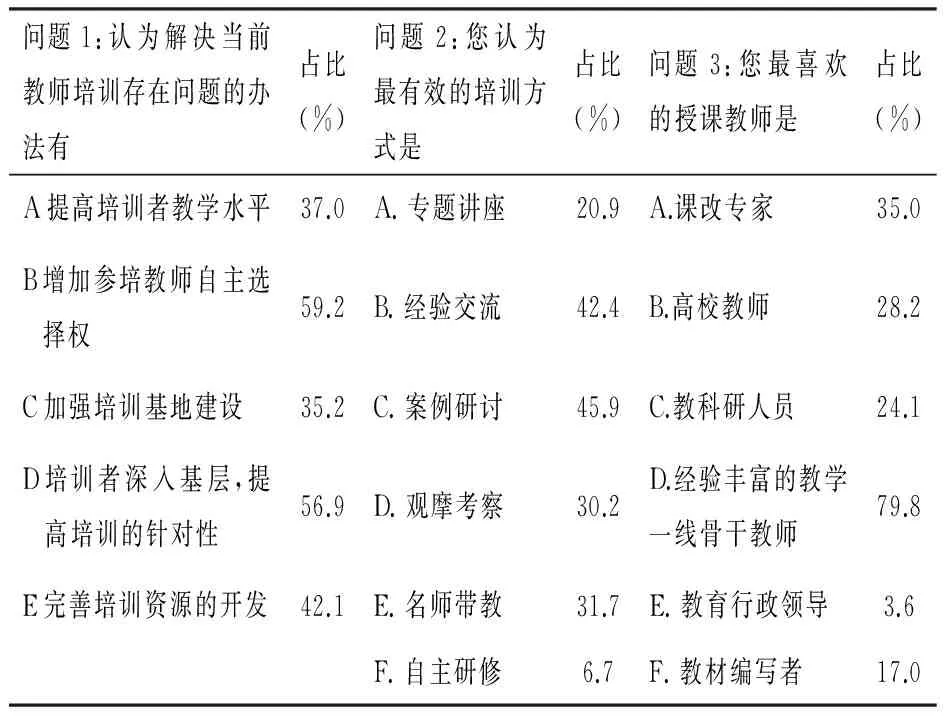

(四)参培教师的诉求分析

表7的统计数据显示,针对当前培训中存在的问题,参培教师认为解决这些问题的最佳措施依次为:增加参培教师的自主选择权(59.2%),提高培训的针对性(56.9%),完善培训资源的开发(42.1%),提高培训者教学水平(37.0%),加强培训基地建设(35.2%);参培教师认为最有效的培训方式首选案例研讨(45.9%)和经验交流(42.4%),其次为名师带教(31.7%)和观摩考察(30.2%);参培教师最为喜欢的授课教师为经验丰富的教学一线骨干教师(79.8%),其次为课改专家(35.0%)和高校教师(28.2%)。上述三项调查从不同维度表明了当前参培教师对于培训的最大诉求。

表7 参培教师的培训诉求

四、教师培训的问题探源

(一)教师培训存在的问题

1.培训期望与培训收获存在偏差

从需求来看,教师参与培训的期望和动机虽然具有明显的多样化和差异性,但大部分教师参与培训的首要动因都在于提升自身素质和职业能力,特别期望在培训中提升教学设计能力和教学实施能力,获得可以在工作上应用的技巧或技术,不断提高个体的教学素质。但从收获来看,参培教师收获明显的却是在培训中开阔了教育视野,更新了教育理念,在职业道德、专业知识、专业技能、教育科研等方面均得到了很大提高,客观上促进了教师队伍综合素质的显著提升。但总体来看,教师的培训期望与培训收获存在着明显的偏差。

山东省在2018年初公布中医药资源条件较好、旅游基础设施完善的首批中医药健康旅游示范基地,山东宏济堂制药有限公司名列其中。宏济堂创始于1907年,目前园区采用明清仿古建筑风格,具备现代医药生产、中医药文化传播、健康养生休闲、工业观光旅游、影视影像拍摄等功能。生产丸散膏丹胶等多种剂型148种产品,其中包括国家科技进步一等奖“人工麝香酮”项目。“宏济堂”被认定为中华老字号,列入山东省非物质文化遗产名录,企业品牌优势明显。

2.培训供给与培训需求结构失调

教师参与培训的首要动因在于获得可以在工作上应用的一些有效的技巧或技术,不断提高个体的教学素质。但在实际参与的培训中教师觉得提高最大和收获最多的方面却是观念的更新、视野的开阔、师德的提升。这种情况说明当前教师培训的课程针对性不强,教师培训呈给教师的知识与技能与教师的实际需求存在一定的偏差,教师参与培训最想收获的是解决教学问题等实践能力的增强而实际得到的更多是变革教育理念等理论水平的提升,存在着培训供给与培训需求相互失调的结构性缺陷。

3.理论培训与实践培训关联度小

从教师培训的内容构成分析,当前教师培训的理论内容占比较大,教学实践占比则相对较少,特别是理论联系实践为主题的培训,远远低于教师的预期。目前的理论培训在帮助教师将理论融入课堂教学实践方面有所欠缺,理论培训不能有效的指导教师的教学实践,结果造成教师虽然花费了时间和精力,但却没能有效提高自己的业务水平和教学能力,严重挫伤教师的培训动机,理论培训与实践培训的关联度有待增强。

4.培训管理与培训实际存在脱节

随着市场经济的完善,教师参加培训的需求逐渐呈现多元化的格局,但当前教师培训在管理模式上具有强烈的计划经济特征,培训的内容、时间、地点、师资、方式等多由教育行政单位、教育主管部门、培训实施部门预先设定,参培教师常常是被动参培,非常缺乏自主选择权。这种培训在培训内容上根本不能体现不同类型学校、不同学科、不同职务教师的实际需要和差异性。在培训方式上,对教师的需求考虑不足,教师渴望采用更多的方式为案例研讨、经验交流、观摩考察、名师带教等实践活动类培训方式,但实际中采用更多的方式则是学术报告、专家讲座、自主研修等纯粹的理论培训形式。在时间安排上,培训大都放在寒暑假日或者周末,无形之中增加了参培教师的工作学习强度,导致教师疲于应付,挫伤了教师的参培热情和学习积极性,影响培训效果。

(二)教师培训的问题探源

近年来我国教师教育的开放性日渐增强,中小学教师的培养与培训渐趋一体、职前教育与职后教育渐趋贯通、师范院校与非师范院校共同担当。2011年,教育部颁发《关于大力加强中小学教师培训工作的意见》,明确提出“充分发挥师范院校在教师培训方面的主体作用,鼓励和支持有条件的综合大学特别是高水平大学培训中小学教师。”在原有三级教师培训体制濒临消失的背景下,当前基础教育阶段教师职后教育的主体机构主要是担负学历教育的高等师范院校或其他有关高校,原有承担基础教育阶段教师职后教育的机构已是凤毛麟角。由高等院校实施的教师继续教育,在培训师资队伍的人员构成中专门服务于基础教育阶段教师培训的专业化培训者数量极少,师资主体主要是相关学科和专业的高校教师,仅有极少数技能优秀的一线教师。这是造成当前基础教育阶段师资培训总体上表现为“理论专家多、实践专家少”的深层原因。

近年来,随着我国基础教育课程改革的深化,在教学理念、教学技能等方面对教师不断提出新的要求。教师培训作为推动教师理念更新、观念变革、技能提升的重要保障,日益受到重视。然而,在基础教育阶段施行的课程改革对高校等高等教育机构的教师或其他研究者而言,往往关注不够,“他们对基础教育的课程、教材、课程资源、学生等教育因素的认识很可能用前课改时代的思维进行考量。”[2]受其专业背景与教育经历的影响,由高校教师作为培训专家提供的培训在提升参培教师的理论水平、专业知识、学术素养方面具有浓厚的学术主义色彩,他们在培训中呈给参培训教师的“理论知识”往往并非是“基于教学实践研究而专门‘生产’出的理论知识。”[3]这种情况意味着高校教师呈现给参培教师的“理论知识”在很大程度上并非是能够有效促进参培教师专业发展的“理论知识”,结果必然导致基础教育阶段教师的培训课程缺乏针对性,培训内容缺乏实用性,存在“理论供给与理论需求的偏差”。从表面看,这种培训似乎有效满足了参培教师的理论需求,但实际上这种理论需求的满足却与参培教师真正的理论需求相去甚远。这种“理论供给与理论需求的偏差”是造成参培教师不能有效将教学理念转化为教学实践的根本原因。

由于在培训师资中仅有极少数技能优秀的一线教师,势必造成培训内容 “重理论轻实践”,导致“理论与实践脱节”的现状。这是造成基础教育阶段教师培训很难满足参培教师实践需求,很难帮助参培教师“有效提升教学设计与实施能力以及解决教育实践中遇到的具体问题的能力”的直接原因。

此外,基于高校机构的基础教育教师培训,在培训的项目开发、模块设置、课程选择、施训方式、时间设定、考评措施、管理制度等方面都会实施以高校为本的管理而非以参培教师为本的管理。其培训实施往往是贯彻行政命令的自上而下的封闭式培训,参培教师多为被动参培,几乎没有任何培训的自主权利,严重挫伤了参培教师的培训热情和培训积极性。“这样的培训很难满足基层教师对实用性知识的需求,很难培训出适应社会发展、时代要求所需要的专业化的教师,无疑会影响基础教育课程改革的进程”和教师在职培训的质量和效益。[4]

五、教师培训的体制改革

(一)建立纵横贯通的实训基地,完善教师培训的机构体系

目前,原有承担基础教育阶段教师继续教育的省、市、县三级教师进修机构体系不复存在,中小学教师的培养与培训渐趋一体、职前教育与职后教育渐趋贯通、师范院校与非师范院校共同担当渐成趋势。在此背景下,当前主要由担负学历教育的高等师范院校或其他有关高校承担基础教育阶段教师职后教育的任务,针对中小学(幼儿园)在职教师实施的“国培计划”“省培计划”等教师在职培训与进修计划基本都由高等院校中的相关机构具体实施。一方面,受高校自身特点的影响,由高等教育机构实施的教师职后教育导致了当前教师职后教育在内容上偏重理论、形式上讲授为主,最终导致当前基础教育阶段教师的培训管理与培训实际存在脱节、培训供给与培训需求结构失调、培训期望与培训收获存在偏差等问题。另一方面,由于高校培训机构的数量有限,由高等教育机构实施的教师职后教育仅能为少部分教师提供培训服务,很难由点及面,不可能对中小学(幼儿园)在职教师进行全员培训。这种现状导致了市、县级基础教育阶段教师队伍的职后教育失去了制度化长效性的平台支撑和系统化高效性的资源支持。

在既往承担基础教育阶段教师职后教育的省、市、县三级教师进修机构体系已经不复存在的背景下,根据新时期我国基础教育阶段教师队伍职后教育的发展需求,逐步构建能够有效促进我国基础教育阶段教师专业实践能力提升的实训基地体系,已经到了刻不容缓的地步。根据我国基础教育阶段师资培训的现实需求和发展趋向,以优质学校为基础,逐步建立布局合理、数量足够、质量优异、比例恰当、纵横贯通的省、市、县三级教师专业实践培训基地体系,能够形成长效性的支撑基础教育阶段教师队伍教育教学实践能力发展的平台,为有效解决当前我国基础教育阶段教师教学实践能力提升困难的问题提供有力的机构保障。

同时,要正确面对当前我国基础教育阶段教师职后教育的主体机构主要是担负学历教育的高等师范院校或其他有关高校的现状,在充分发挥高等教育机构在教师培训中的优势的同时,积极探索建立现有的以高校为中心的培训机构体系与以优质中小学(幼儿园)为中心的教师实训基地体系互动协作的运行机制,实现两类机构的优势互补,探索与实践基于信息化平台的“研训一体”创新模式,建立起课程资源共创共享的良性循环机制,构筑为在职教师提供“培训”与“实训”互通的研训平台。

(二)遴选技能优秀的一线教师,优化培训师资的类型结构

教师的专业素养包含了理论素养和实践素养,教师的专业发展是理论素养与实践素养紧密结合、协同互补的发展。当前基础教育阶段教师的培训供给与培训需求结构失调、培训期望与培训收获存在偏差的根本原因就在于高校培训机构的理论性强而实践性弱,学术性强而操作性弱,直接原因就在于中小学(幼儿园)培训师资队伍的结构失调,理论师资与实践师资比例失衡,严重缺乏具有优秀技能的实践型培训教师。

有效改变当前教师职后教育“理论与实践脱节”和“重理论轻实践”的现状,需要大力推进基础教育阶段教师培训理论学习与实践训练的深度一体化。[5]通过遴选数量充足技能优秀的一线教师,优化培训师资的类型结构,提高培训师资队伍的教学水平。相对于能够更好满足参培教师理论需求的高校教师,具有丰富教学经验的一线优秀教师能够从教学经验和实践操作方面有效帮助参培教师提升教学设计与实施能力以及灵活机智地解决教育教学实践活动中遇到的具体问题的能力,更好地满足参培教师的实践需求。通过完善培训师资队伍的遴选、培养、聘用、评价、流动等机制,能够促进培训师资队伍能力结构的不断完善和类型结构的不断优化,实现理论型师资与实践型师资优势互补,教育专家与教学名师相得益彰;能够为基础教育阶段教师培训提供有力的师资保障,有效满足参培教师的理论需求与实践需求,促进参培教师理论素养与实践素养的紧密结合和协同发展。

(三)创新教师培训的管理模式,保障参培教师的选择权利

从基础教育阶段教师专业发展的需求出发,需要根据当前教师教育的实际情况,创新教师培训的管理模式,遵循“培训的规律”和培训“项目管理的规律”,加强培训管理的专业化,“注重培训的需求调查、行为转化和质量监控”,不断促进基础教育阶段教师培训的多元化、实效性、针对性和操作性,提升教师培训的质量和效益。[6]

紧紧围绕“理论联系实践”的培训理念,不断完善培训资源的开发,确定理论基地与实践基地、理论师资与实践师资的合理比例,构建基地与基地、师资与师资、师资与基地之间各司其职、分工合作的运行机制。打通基础教育阶段教师专业发展中理论提升与实践发展的距离障碍,提高培训的针对性,使教师培训从“技术主义”转向“实践智慧”,[7]使教师在职培训的空间模式由以高校为本的模式转向以高校为本和学校为本结合的模式,使教师培训的“教学模式由讲授模式向发展模式转变”,帮助教师从经验中学习,实现理论与实践的紧密结合和协同发展,让培训贴近课改,贴近课堂,贴近教师,不断促进教师向专家型教师的发展。[8]

创新基础教育阶段教师培训的具体形式,在充分发挥现有案例研讨、经验交流、名师带教等培训形式优点的基础上促进培训形式的改进与提升,促进培训课程学术性与实践性的协同发展,探索突出实践素养的新形式,充分发挥实训基地与实践型教师的积极作用,实现参培教师的培训期望与培训收获的高度相关,提高培训的效益和质量。

充分尊重基础教育阶段教师的培训选择权,在确定培训项目、培训内容、培训方式、培训时间、培训费用时充分考虑到基础教育阶段教师专业发展的整体需求与个人动因,项目与内容的确定尽可能实现自上而下与自下而上的有机结合,方式选择上尽可能做到理论与实践相结合,时间安排上尽可能做到刚性与弹性相结合,费用分担上尽可能高效合理,最大限度的缓释和避免教师的培训倦怠心理,激发基础教育阶段教师参与培训的积极性和热情。建立培训者与受训者对培训效果的双向评价机制,充分发挥评价的监督功能,提升培训项目开发的透明度、内容的针对性、评价的科学化和管理的系统化。

[1] 顾明远.中国教育科学2009[M].北京:人民教育出版社,2010:58.

[2] 胡娇,王晓平.教师培训的偏误与匡正——对基础教育课程改革十年教师培训的反思[J].教育导刊,2012(6上):61-63.

[3] 叶丽新.解析教师培训中的三个基本问题—“国培计划”培训者团队研修项目实施反思[J].全球教育展望,2011(7):60-66.

[4] 丁文秀.当前基础教育阶段教师培训中存在的问题及改进策略[J].上海教育科研,2010(9):67-68.

[5] 薛海平,陈向明.我国中小学教师培训质量调查研究[J]教育科学,2012(6):53-57.

[6] 李方.教师培训研究与评论[M].北京:北京师范大学出版社,2010:49-50.

[7] 熊伟荣.超越技术主义:论教师培训的价值转向及路径选择[J].中小学教师培训,2013(8):7-9.

[8] 朱旭东.国外教师教育模式的转型研究[J].外国教育研究,2001(5):52-58.

[责任编辑 向 宁]

About the Improvement of Basic Education Teacher Training Based on the Investigation and Analysis of Trainee Teachers in a Province

TIAN Hu, JIA Yu-xia

(1SchoolofEducationScience,XianyangNormalUniversity,Xiangyang712000,Shaanxi;2CenterofHigherEducationResearch,ShaanxiNormalUniversity,Xi’an710062,Shaanxi)

The reform of teacher education in the closing decades the 20th century completely dismembered the previous elementary education teacher training system. The main bodies that undertake the vocational continuing education of the elementary teachers are colleges and universities whose strong academicism leads to the disconnection between the supply and the demand of teacher training,theory and reality,the management and the reality. To improve the current fundamental education teacher training system, it is necessary to perfect the mechanism of training base, to optimize the structure of trainee teachers, to innovate the methods of training management, and to guarantee the choices of the trainees.

basic education;teacher training; improvement

G726

A

1674-2087(2016)04-0071-06

2016-10-18

田虎,男,陕西合阳人,咸阳师范学院教育科学学院副教授,陕西师范大学高等教育研究与评估中心博士研究生;贾玉霞,女,河南南阳人,咸阳师范学院教育科学学院院长,教授。