基于多源遥感影像的道路交通对建设用地空间格局的影响分析

——以从化中心城区规划区为例

王红梅,郑 标,卢阳禄,胡月明,王淼淼,易 璐

(1.华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642;2.国土资源部建设用地再开发重点实验室,广东广州 510640;3.广东省土地利用与整治重点实验室,广东 广州 510640;4. 华南农业大学资源环境学院,广东 广州 510642)

基于多源遥感影像的道路交通对建设用地空间格局的影响分析

——以从化中心城区规划区为例

王红梅1,2,3,郑 标1,2,3,卢阳禄2,3,4,胡月明2,3,4,王淼淼1,2,3,易 璐1,2,3

(1.华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642;2.国土资源部建设用地再开发重点实验室,广东广州 510640;3.广东省土地利用与整治重点实验室,广东 广州 510640;4. 华南农业大学资源环境学院,广东 广州 510642)

研究目的:以“高分一号”遥感影像为主要数据源,探讨规划区内道路交通对建设用地空间格局的影响特征。研究方法:以从化中心城区规划区道路为例,运用道路密度指数、长度—半径分维、景观破碎度、威弗指数等模型,结合GIS空间分析方法。研究结果:从化中心城区规划区,(1)道路网络分形特征较明显但道路完善度较低,建设用地用途宏观布局呈圈层分布特征;(2)综合道路最大服务范围最大,一、二级道路影响范围次之,三、四级道路逐级缩小;(3)建设用地的主要用途类型数量与道路距离整体上成反比,综合道路周围以三种用途为主,一至四级道路两侧以不同的两种用途为主;(4)高分遥感影像利于乡道提取和建设用地用途判读。研究结论:道路交通对规划区内建设用地用途格局具有导向作用。

土地信息;建设用地;空间格局;景观格局指数;道路交通;规划区

1 引言

交通基础设施对社会经济发展的作用不言而喻[1],是城市建设用地扩展的直接原因[2]。作为区域物质、能量、信息交流的载体和城市发展骨架,道路交通对区域一体化和城镇化发展至关重要,对土地利用方式、用途结构和空间布局具有重要的导向和引领作用。中国城镇发展基本以外延扩张为主[3],伴随粮食与生态安全威胁[4]、用地效率低、城市无序蔓延及空间结构失衡[5]等一系列问题突出。中国的新建开发区等一系列“造城运动”使得道路导向下的建设用地布局普遍“扁平化”,集约利用率低,建设用地空间格局存在诸多矛盾,造成大量土地资源浪费,对“三农”发展构成一定威胁,也使经济与城镇化发展遭遇瓶颈。2014年2月,从化撤市设区,融入“大广州”同城发展战略,迎来新型城镇化和交通转型发展契机。加强道路交通规划与建设用地利用研究,优化存、增量建设用地用途结构和空间布局,对实现从化区内建设用地集约高效利用具有重要的现实意义。道路交通系统对城市空间形态的影响方面,许多学者从不同视角进行了有益的探索,并取得了丰硕的成果[6-9]。这方面研究主要集中于土地利用方式、建设用地扩张时空特征、扩张规模与效应、驱动机制以及扩展管控等[10],而不同等级道路对建设用地用途组合、空间布局影响的研究也见到一些,联系密切的为曹小曙利用相似性指数和均质度模型对交通站场地区进行的相关研究[11]。道路网络布局与土地景观变化的关系方面,相关学者主要采用景观格局指数和GIS方法研究了道路交通与其周围土地利用景观格局之间的变化关系[12-13]。“高分一号”全色波段分辨率高达2 m,融合后的遥感影像数据具有较高空间分辨率,其可实现低等级道路提取和用地用途辅助判读。

笔者采用长度—半径分维、景观破碎度、威弗组合指数等景观格局指数方法[14-16],选择从化中心城区规划区为实证区,以道路网络对建设用地用途布局的宏观影响与不同等级道路对用地用途结构和空间格局的微观作用特征为主要研究内容,希望合理利用道路导向作用,转变从化城镇空间增长方式,并为其他类似地区提供思路借鉴,促进新常态下中国经济社会转型和新型城镇化发展。

2 研究区概况与数据来源

2.1 区域概况

从化区位于广东省中部、广州市东北,属半山区,下辖3个街道和5个镇,总面积1974.5 km2。中心城区规划区位于从化中南部,范围涉及街口(区政府所在地)、城郊和江埔街道,共26个居委会和56个村委会,规划区面积64.8 km2,其中中心城区15.3 km2。2010年中心城区内总人口为20万人,建设用地规模27.95 km2,占规划区面积的43.1%。目前规划区已建成涵盖高速公路、国道、省道、县道、乡道以及城市道路的交通体系①行政区划、人口数据来源于从化政府门户网,建设用地数据来源于从化区土地变更调查统计,道路交通数据来源于从化国民经济与社会发展公报以及从化地情网。。与从化其他区域相比,中心城区规划区建设用地相对密集,用地用途类型多元化,道路交通网络较完整,且区内部城郊道路交通、城市建设等存在较大差异,属较典型的经济快速发展区域。因此,中心城区规划区比较适于研究道路交通与建设用地用途空间关系。

2.2 数据来源

本文数据包括道路和建设用地矢量数据、用地用途类别数据、从化中心城区规划区边界三部分。道路和建设用地数据来源于2014年国产“高分一号”卫星遥感影像。该遥感影像具有空间分辨率高、纹理性强等特点,包含红、绿、蓝、近红外波段和一个全色波段。多源影像通过处理,初步提取道路和建设用地斑块,并转为矢量数据,对无法提取的部分道路和建设用地,在ArcGIS平台上以高分影像为底图矢量化获得;根据从化区城市规划用地分类标准确定用地用途分类,辅助Google地图,获得用地用途类型数据;规划区边界取自《从化区城市总体规划中心城区修编(2004—2020)》。

3 研究方法与思路

3.1 研究方法

运用ENVI5.1进行影像数据预处理,获取高分辨率多光谱影像,结合地理空间数据云下载的LandsatTM影像数据,采用面向对象分类法提取道路与建设用地信息。利用道路密度指数、长度—半径分维和景观破碎度分析道路与建设用地用途的宏观空间布局,利用缓冲区分析[17]和威弗组合指数分析不同等级道路与建设用地用途类型的微观空间结构。其中,道路密度指数包括某等级道路密度和道路加权密度指数;长度—半径分维数可有效分析道路的分形特征;威弗组合指数是一种常用的组合结构指数模型,它能有效处理由多要素组成的复杂系统的结构类型特征。

3.2 研究思路

(1)提取建设用地和道路数据要素。(2)将公路和城市道路转换成统一的道路分类体系,并判读建设用地用途类别。根据《城市道路工程设计规范(CJJ 37—2012)》、《公路工程技术标准(JTG B01—2014)》,以设计速度和通行能力为标准,将研究区城市道路与公路统一在同一道路体系内,具体划分为一至四级道路,其中一级道路为高速公路,二级道路包括城市快速路和国道,三级道路包括城市主干路和省道,四级道路包括城市次干路、县道和部分重要乡道;本文以高空间分辨率的多光谱影像为分类底图,运用面向对象分类法初步提取道路要素,并进一步通过ArcGIS人工矢量化由于影像噪音或地物过小而未能识别的部分道路要素,以实现对四级道路的准确提取。在测定研究区内不同等级道路的综合长度或者它们对周围生产生活的综合影响时,需要考虑各级道路的影响权重,则产生了综合道路的概念,本文的综合道路指四种等级道路经加权得到的加权道路;它是指以加权长度为长度属性的道路,其中加权长度由各级道路长度与对应权重乘积后相加得到。文中建设用地用途是指建设用地的居住、商服等用途性质;依据从化城市总体规划用地功能划分标准,融合土地利用分类标准,形成研究区内建设用地的居住、商服、公共管理与公共服务、公用设施、工业、村镇建设新的6类用途用地分类体系,最终判读用地图斑用途类别。(3)通过测算不同等级道路的长度—半径分维值及道路密度变化情况,利用SPSS回归模型测算建设用地景观破碎度与各等级道路密度的相关性,分析道路网络分形特征和用地用途宏观形态。(4)计算各缓冲区内建设用地面积占本等级道路全部缓冲区的比例,确定综合道路的最大服务范围和各等级道路的相对独立影响范围;测算各缓冲区建设用地用途类型的威弗指数,确定用地用途类型组合结构。

4 结果与分析

4.1 道路网络与建设用地宏观布局

表1 不同等级道路长度—半径分维求解参数Tab.1 The length-radius solution parameters of different grade roads

图1 各级道路密度变化情况Fig.1 The density change of different grade roads

由表1、图1可知,从化区各级道路以及综合路网点列均呈对数线性分布,表明道路网中心—外围密度变化具有分形特征,且形态较为良好(曲线拟合度均值超过0.95),不同等级道路密度变化特征存在一定差异。其中,一级道路长度—半径分维数DL>2,表明道路密度和网络复杂度从枢纽中心向周围地带递增:一级道路等级最高,属社会经济发展的大动脉,占地规模大,交通运输量和噪音大,须绕城而过,远离城区,道路密度增加。二、三、四级道路DL<2,表明其密度和复杂度由中心向周围递减,距城区越近道路越密集:二级道路数量少但分布较规律,四级道路主要是连接城区与镇区以及不同县城的交通廊道,空间分布较为均匀,两种道路的密度变化均较为缓慢(平均降速为23.0%、22.4%),较高的分维值和道路密度变化曲线反映了该特征;三级道路的分维值不足1,比其他三种道路低得多,表明由中心向四周三级道路密度等变化幅度较大,尤其在枢纽中心2000 m范围内道路密度的平均降速达58.5%,2000 m外密度下降趋缓,降速均值为29.7%,但同时2000 m内道路密度较高(均值2.55),2000 m外密度较低(均值0.17),原因在于三级道路主要为城市主干道,2000 m内三级道路密集且其密度随距中心的距离扩大而下降较快,2000 m范围外三级道路稀少,随地域的扩大而减幅有限,2000 m范围(圆形区域面积12.8 km2)比中心城区(15.3 km2)范围略小,印证道路是城市形成的导向。综合加权道路的分维值约为1.27,说明区内交通网络密度和复杂度总体上是由城区向四周递减的,空间表现为路网中心区域呈网状结构,四周表现为射线状(图2,封三),表明区内道路总体密度较低,道路网络并不完善。

图3 枢纽中心不同缓冲区破碎度指数Fig.3 Fragmentation index of different buffers in hub center

以新从化汽车站为枢纽中心,用500 m为步长,在中心6000 m范围内做多层缓冲区分析,同时测算不同缓冲区内的建设用地景观破碎度。在道路分形导向作用下,建设用地景观破碎度由城区向周围呈现“降—升—降”规律(图3):在0—2000 m范围内,建设用地景观破碎度逐步降低,在2000—5500 m范围内,其景观破碎度逐渐上升,在大于5500 m的范围内,其景观破碎度不断降低。

道路交通具有级配结构、密度变化、网络形态、交通节点等属性特征,而道路密度是目前描述道路特征的常用指标,利用SPSS回归模型,以道路密度为自变量x,建设用地景观破碎度为因变量y,通过测算用地景观破碎度变化与道路密度的相关性,以反映道路交通对用地景观破碎化的影响过程。经测算,用地景观破碎度变化特征分别与三、四、二级道路密度存在高度正相关、高度负相关和中高度负相关关系,且相关性显著,但与一级道路不相关(表2)。道路密度对用地景观破碎化的影响作用具体表现为:在距离枢纽中心2000 m内,在该范围内主要受三级道路密集网控制,道路等级和密度水平相对较高,对建设用地的集聚与分割作用处于高位,导致用地紧凑而破碎,随着与中心的距离不断增加,道路等级的吸引力不发生变化,其分割作用逐渐减弱,景观破碎度呈现下降趋势;在距离枢纽中心2000 m以外,由于三级道路大幅减少,道路密度明显下降,道路的集聚与分割作用显著减弱,用地趋于无序和离散化分布,景观破碎度不断上升,达到阈值距离(5500 m)后,由于交通稀缺和丘陵山地增多的因素,其地理空间非宜居性增加,居民点大幅减少,导致景观破碎度下降。由此,构建了研究区内建设用地“中心区集聚且破碎—外围区离散而破碎”的空间形态特征。

表2 建设用地破碎度与不同等级道路密度相关性分析Tab.2 Correlational analysis between the degree of fragmentation of constructional land and the density of different grade roads

道路网络不仅作用于建设用地的空间聚集程度,而且对建设用地用途的选择及其空间格局的形成同样具有重要作用。道路网络是城市发展的骨架,其分形特征可较好描述城市形态。由道路等级配置结构、道路密度以及道路完善程度等构成的道路网格综合特征影响着经济区位的形成。一般地,道路级配越合理,密度和完善越高,经济区位趋优,根据地租地价和区位理论,商业价值越高,适宜布局商服、居住用地等用途类型,而经济区位越差地租越低,适宜工业用途等低密度开发。由前述图2可知,在研究区内,居住、商服用地集中连片分布于核心圈层(0—2000 m),同时公用设施用地镶嵌分布该圈层中;公共管理与服务、工业用地分别位于中间圈层(2000—3500 m)、中外围圈层(2000—6000 m),斑块较大较规整;村镇建设用地环绕分布在外围圈层(3500—6000 m),布局较零散;表明本研究区属于单中心城镇体系,这与道路交通“内网外线”的空间形态相吻合。由于道路网络并不十分完善,用途布局并非完全规律,存在部分用途交叉现象,如部分工业用地分布于核心圈层,一些居住用地分布在工业区,部分村镇用地也散落在中间圈层等。最终形成具有从化区特点的建设用地空间布局。

4.2 不同等级道路与建设用地用途结构

4.2.1 道路交通的空间服务范围 由图4知,在0—600 m内,建设用地面积比例随距离增加而快速减少,平均每增加100 m减少4.83%,该范围内建设用地面积占全部缓冲区建设用地的95.02%;大于600 m时,其减速大幅放缓,平均每增加100 m减少0.90%,面积比重在900 m后趋于稳定。这说明综合道路对距其600 m以外建设用地的影响非常有限,该范围的建设用地分布基本处于自组织的“自然状态”。因此,综合道路对建设用地的空间服务范围大约为600 m。

图4 综合道路沿线缓冲结果Fig.4 The buffer result along the integrated road

图5 各等级道路两侧缓冲结果Fig.5 The buffer result on both sides of different grade roads

由图5知,距离道路远近与建设用地面积比例的关系大致可分为两类。在0—600 m范围内:(1)随着与道路的距离不断增加,建设用地面积比重曲线呈现“山峰型”变化特征,以一、二级道路为代表。具体地,在0—300 m范围内,建设用地面积比重快速增加,分别在100—200 m、200—300 m达到峰值后开始迅速下降,在400—500 m内减速放缓,在500—600 m范围出现回升趋势。究其原因,受高等级公路噪声和道路两侧绿化隔离带的影响,建设用地较少布局于道路附近,随着距离增加,居民出行、物流运输的便利性迅速取代上述阻碍因素,空间上表现为建设用地比重持续增加;达到距离阈值后,道路吸引作用被到达道路的行程成本所降低,因而面积比重开始下降;随后由于其他等级道路的交叉影响,上述衰减作用被减弱,当各等级道路的综合吸引力超过衰减作用,建设用地比重开始上升。因此,一、二级道路对建设用地相对独立的空间影响范围约为500 m。(2)随着与道路的距离不断增加,建设用地面积比重先整体以较快速度减少,进入多等级道路综合控制范围后,减速放缓甚至出现逆增长,以三、四级道路为代表。具体地,三级道路两侧0—200 m内建设用地面积比重缓慢减少,200—400m内快速减少,400—600 m内减速明显放缓,平均每增加100 m的减速分别为0.29%、3.45%,并且400 m范围内建设用地面积占比60%。这表明0—200 m内三级道路对建设用地的吸引力很大,且不因距离加大而被迅速降低,200—400 m内呈明显的衰减效应,但从400 m开始,受到多等级道路共同吸引,衰减效应大幅减弱;四级道路两侧200 m范围内,建设用地面积以平均每增加100 m减少3.0%的速度变化,200—400 m内受道路综合影响减速仅为1.3%,400—600 m开始道路综合吸引力超过衰减作用,面积比例逐渐反弹,其后因路网空间分布特征而产生一定波动。因此,三、四级道路相对独立影响的最大服务半径分别为400 m和200 m。

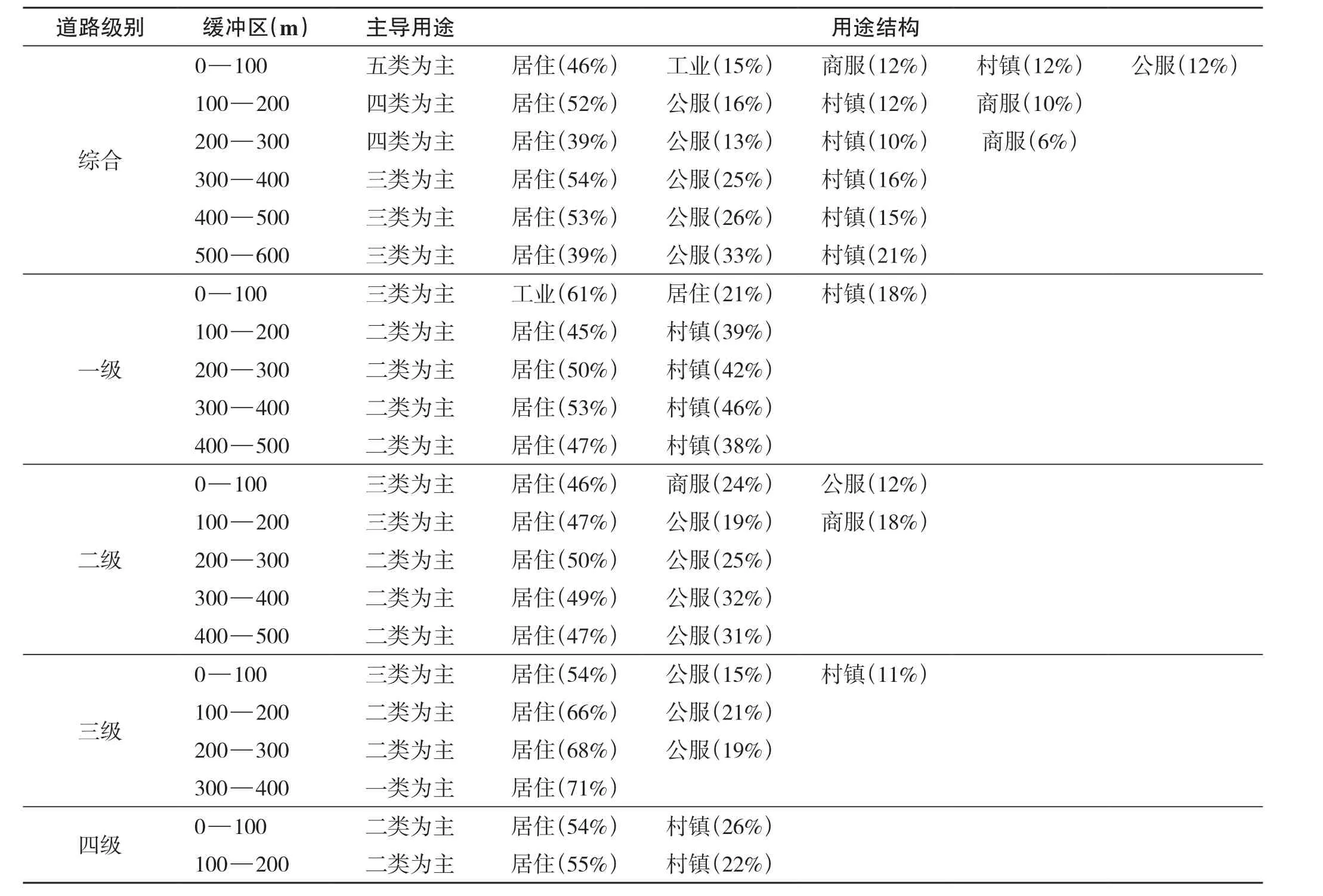

4.2.2 不同等级道路两侧的建设用地用途结构 依据表3,从建设用地的主要(主导)用途数量看:(1)整体上,建设用地的主要用途数量随距道路距离产生阶梯型变化,距离道路缩短,主要用途类型增加,但并非建设用地面积一定增大。一般而言,趋近道路可节约时间、经济等各类成本提高效率和效益,因此作为实现人类多元目标的空间载体,建设用地往往趋近道路分布。但受现实条件限制,例如受交通噪音和隔离带等影响,趋近高速公路不适合布局建设用地。(2)具体地,综合道路影响下用途类型为3—5类,各级道路独立影响下用地用途类型为1—3类,说明道路聚合对建设用地利用形成更优的空间聚集效应。综合道路用途类型涵盖三、四、五类,以三类为主,占总类型的50%,表明综合道路周围以居住、公共管理与公共服务、村镇建设三种用途混合的建设用地为主;一至四级道路涵盖的用途类型特征存在差异,但均以二类为主,比例分别为80%、60%、50%和100%,表明一至四级道路两侧以两种用途混合的建设用地为主,其中一、四级道路两侧为居住、村镇建设两种用途混合,二、三级道路两侧则以居住、公共管理与公共服务两种用途混合为主。究其原因,由于各类生活、生产主体对道路的诉求不同,不同等级道路对建设用地用途类型的吸引情况存在差异,道路之间也存在互补关系,因此,道路聚合有助于满足生活、生产主体的多元需求,为各主体的空间聚集奠定了基础,加之各类生活、生产主体的空间聚集能带来规模经济效益,最终形成建设用地用途类型的多样性。

依据表3,从建设用地用途的结构来看:(1)就研究区内所有道路而言,在各缓冲区内,居住用地数量基本上为最大,这表明道路对于居住用地具有很大的吸引力。(2)在各等级道路的全部缓冲区内,综合道路的用地用途结构中,居住用地面积占50%。一、四级道路具有比较相似的用地用途结构特征,其居住用地数量最大为45%;村镇建设用地次之,原因在于一、四级道路主要分布在城郊或规划区边缘,高等级道路的封闭性和阻隔作用较高,低等级道路辐射能力有限且衰减效应显著,因此均未能有效吸引其他用途类型聚集分布。二级和三级道路也具有较相似的用途结构特征,其居住用地数量最大,占比分别为48%、63%,公共管理与公共服务用地次之,占比分别为24%、18%,由于设计车速、通行能力等适中,二、三级道路成为服务性、交互性较强的开放式系统,能很好满足生活生产活动集聚化关联化需求,因此,二、三道路沿线容易形成较优经济区位,吸引居住、公服用地聚集布局。(3)在各等级道路的0—100 m缓冲区内,一级道路的用地用途结构为工业用地、居住用地和村镇建设用地,占比分别为61%、21%和18%;二级道路的主要用地用途结构为居住用地、商服用地和公共管理与公共服务用地,占比分别为46%、24%和12%;三级道路的主要用地用途结构为居住用地、公共管理与公共服务用地和村镇建设用地,占比分比为54%、15%和11%;四级道路的主要用地用途结构为居住用地和村镇建设用地,占比分别为54%和26%。

5 结论与讨论

5.1 结论

道路交通是城市发展的骨架,对建设用地空间形态与用途格局具有导向作用,同时也在一定程度上影响城镇空间形态。本文利用“高分一号”影像为主的多源数据,分析得到以下结论。

(1)总体上研究区道路密度和完善度水平较低,不同等级道路交通分形特征存在差异,高、低等级道路的分形特征较为一致,距离枢纽中心越远道路密度越大。建设用地景观破碎度由城区向周围地带呈“降—升—降”的变化趋势,其与二、三、四级道路关系密切,而受一级道路的影响较小。道路交通促成的经济区位差异对建设用地用途的作用力存在差异,6类建设用地在空间上整体呈圈层分布特征,同时也存在部分用地用途交叉现象。

表3 各级道路缓冲区内建设用地用途组合结构Tab.3 Combined structure of constructional land on functional types in all level road buffer

(2)综合道路最大服务范围最大,一、二级道路相对独立影响范围次之,三、四级逐级缩小,在相对独立影响范围内主要受某一种道路的控制作用。

(3)不同等级道路对建设用地用途的吸引存在差异,既体现在用途类型总量和用地用途结构上,又表现在受道路所处空间区位的影响上。总量上,距离道路缩短,建设用地的主导用途类型增加。结构上,道路对居住用地的吸引力最大。空间区位上,建设用地用途结构由从城市外围向城市中心的空间转换而趋于单调化。

(4)高分影像可提高建设用地和道路提取效率,特别表现在城市次干路、乡道等的提取上,利于建设用地用途的判读。

5.2 讨论

本文研究的各等级道路并非完全独立,道路间可能存在一定程度的交叉影响;由于进行道路独立性处理,建设用地用途类型存在一定程度的损失,对研究结果有一定影响;研究中未将道路交通所处的空间区位差异列入考虑范围,从而忽视了空间区位对用地用途的影响作用。如何进一步减少交叉影响,并尽量完整保留建设用地用途类型,有待加强方法设计和深入研究。本文以从化中心城区规划区为实证区,其道路交通并非非常完善,对道路交通特别发达区域的相关研究有待展开。

参考文献(References):

[1] 张慧芳. 交通发展对土地利用变化的作用机理研究[D] . 杭州:浙江大学,2011.

[2] 鲍丽萍,王景岗. 中国大陆城市建设用地扩展动因浅析[J] . 中国土地科学,2009,23(8):68 - 72.

[3] 姜仁荣. 城市土地二次开发问题研究[J] . 中国土地,2012,(11):35 - 37.

[4] 王静. 中国建设用地与区域经济发展的空间面板计量分析[J] . 中国土地科学,2013,27(8):52 - 58.

[5] 丁一,王红梅,沈明,等. 广州市旧城更新改造模式的优选研究[J] . 城市规划,2014,(5):15 - 21.

[6] Newman Peter, Jeffery Kenworthy. The land use-transport connection-an overview[J] . Land Use Policy,1996,13(1):1 - 22.

[7] Hall Peter. The future of the metropolis and its form[J] . Regional Studies,1997,31(3):211.

[8] Richmond Jonathan. Simplicity and complexity in design of transportation systems and urban forms[J] . Journal of Planning Education and Research,1998,17(2):220 - 230.

[9] Kobayashi, K. The growth of city systems with high-speed railway systems[J] . The Anllals of Regional Scienee,1997,31:39 - 5.

[10] 李京涛,周生路,吴绍华. 道路交通网络与城市土地利用时空耦合关系——以南京市为例[J] . 长江流域资源与环境,2014,23(1):18 - 25.

[11] 曹小曙,张凯,马林兵,等. 火车站地区建设用地功能组合及空间结构——以广州站和广州东站为例[J] . 地理研究,2007,26(6):1265 - 1273.

[12] 王丽,曾辉. 深圳市道路网络结构特征的成因及其景观格局效应[J] . 地理研究,2012,31(5):853 - 862.

[13] 蔡雪娇,程炯,吴志峰,等. 珠江三角洲地区高速公路沿线景观格局变化研究[J] . 生态环境学报,2012,21(1):21 - 26.

[14] 朱少卿,董锁成,李泽红,等. 基于分形维数测算的西安古城道路网研究[J] . 地理研究,2016,35(3):561 - 571.

[15] 卢阳禄. 基于高分影像的道路交通对建设用地功能格局的影响分析[D] . 广州:华南农业大学,2016.

[16] 解佳龙,胡树华. 国家自主创新示范区“四力”甄选体系与应用[J] . 科学学研究,2013,31(9):1412 - 1421.

[17] 刘世梁,崔保山,杨志峰,等. 高速公路建设对山地景观格局的影响——以云南省澜沧江流域为例[J] . 山地学报,2006,24(1):54 - 59.

(本文责编:陈美景)

The Impacts of Traffc Road on the Spatial Pattern of Construction Land based on Multi-source Remote Sensing Image: A Case Study of Conghua Central Urban Planning Area

WANG Hong-mei1,2,3, ZHENG Biao1,2,3, LU Yang-lu2,3,4, HU Yue-ming2,3,4, WANG Miao-miao1,2,3, YI Lu1,2,3

(1. College of Public Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China; 2. Key Laboratory of Construction Land Transformation, Ministry of Land and Resources, Guangzhou 510640, China; 3. Guangdong Provincial Key Laboratory of Land Use and Reconstruction, Guangzhou 510640, China; 4. College of Natural Resources and Enviroment, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

The purpose of this paper is to analyse the impacts of traffic road on the spatial pattern of construction land in urban planning area by using satellite imagery of the high-definition earth observation satellite “Gaofen-1”. Taking theroad of central urban planning area of Conghua for an example, we employ methods of GIS spatial analysis and landscape indexes(such as road density index, length-radius fractal dimension, landscape fragmentation degree and weaver index)to test the relationship bewtten traffic road and construction land.The results are obtained as follows . Firstly, the fractal characteristic of road network is obvious while the improvement degree is low in central urban planning area of Conghua. The macro layout of the utilization of construction land shows layer distribution. Secondly, the relatively independent influence range of the integrated road is the maximum, followed by the first and second grade roads and declined from the third grade roads to the fourth roads. Thirdly, the number of main utilization types of construction land is inversely proportional to the distance from the road. There are three main utilization types around the integrated road, yet there is a different combination of two main utilization types on both sides of grade roads from the first to the fourth. Furthermore, high-resolution remote sensing image is conducive to the extraction of rural road and the interpretation of utilization types of construction land. This paper suggests that traffic road has the guiding function to the utilization pattern of construction land in the planning area.

land information; construction land; spatial pattern; landscape pattern index; road traffic; planning area

F301.2

A

1001-8158(2016)11-0086-09

10.11994/zgtdkx.20161207.090824

2016-07-20;

2016-10-28

国家自然科学基金项目(41301078);教育部人文社会科学规划基金项目(15YJAZH071)。

王红梅(1964-),女,福建德化人,博士生导师,教授。主要研究方向为建设用地再开发。E-mail: hmwang@scau.edu.cn