词汇识别中歧义词素语义加工:ERP研究*

(东北师范大学心理学院, 长春 130024)

1 引言

词素这个概念来源于语言学, 在1975年由Taft将其引入心理学。词素指语法中最小的具有区别意义的单位, 通常被定义为形态和意义的最小语言单位。在汉语中绝大多数汉字都是词素, 因为它们通常携带一定意义。在过去的30年中, 研究者基本肯定了词素在多词素词加工中的作用(e.g., Amenta &Crepaldi, 2012; Bertram, Hyönä, & Laine, 2011;Crepaldi, Rastle, Coltheart, & Nickels, 2010; Rastle,Davis, & New, 2004)。目前, 研究焦点在于多词素词加工中词素语义的加工问题:词素语义是怎样以及何时发挥作用的?

以往研究通常采用语义透明度范式研究词素语义加工 (e.g., Feldman, Kostić, Gvozdenović,O’Connor, & Moscoso del Prado Martín, 2012; Marelli,Amenta, Morone, & Crepaldi, 2013; Morris, Frank,Grainger, & Holcomb, 2007; Morris, Grainger, &Holcomb, 2008; Tsang & Chen, 2014; 张玲燕, 金檀,田朝霞, 2013)。多词素词通常作为启动词, 其词根词素作为目标词。比较由透明词“departure”和不透明词“department”对目标词素“depart”的启动效应,如果透明词和不透明词对目标词的启动效应相同,则证明词素加工是基于词形的, 与语义无关; 反之如果前者的启动效应大于后者, 则可以推断词素语义也被激活, 因为两者唯一差别在于整词语义和词素语义的相关程度不同。至于时程方面的探讨, 行为研究一般认为掩蔽启动范式下的研究结果反映词汇早期加工, 这是因为在掩蔽启动范式下, 启动刺激呈现时间很短(通常小于 60 ms), 短到被试通常意识不到启动刺激的存在, 因此这样的结果能够反映在无意识情况下启动词对目标词的作用。ERP研究通常以透明度效应是否可以调节早期成分如N250或P200为依据。由于启动范式经常和N250相对应(e.g., Grainger, Kiyonaga, & Holcomb, 2006;Holcomb & Grainger, 2007; Wong, Wu, & Chen,2014), 所以这里更关注的早期脑电成分为 N250。N250是发生在目标词出现后150~300 ms内, 与词素加工有关的一个成分(e.g., Diependaele, Sandra, &Grainger, 2005; Morris, Porter, Grainger, & Holcomb,2011; Morris & Stockall, 2012)。例如, 研究发现和词形相关相比, 当启动词和目标词共享词素时可以引发N250的变化。然而N250的变化仅是由词素形引发还是有词素语义的参与, 目前还存在一定争议。一些研究肯定了N250与词素语义加工的关系(e.g., Diependaele et al., 2005; Morris et al., 2007),而另一些研究却认为在 N250加工阶段, 词素语义不发挥作用(e.g., Lavric, Elchlepp, & Rastle,2012)。因此, 关于词素语义是否可以在早期阶段发挥作用, 采用透明度范式的研究还未达成一致(e.g.,Feldman, O’Connor, & Moscoso del Prado Martín,2009; Frost, Forster, & Deutsch, 1997; Longtin,Segui, & Hallé, 2003; Orfanidou, Davis, & Marslen-Wilson, 2011; Tsang & Chen, 2014)。以 Frost等人(1997)的行为实验研究为例, 发现透明词与不透明词的启动效应在掩蔽启动范式下没有区别。Rastle等人(e.g., Lavric et al., 2012; Lavric, Rastle, &Clapp, 2011) ERP研究同样也没有发现词素语义的早期效应, 词素语义仅调节了 N400的变化, 未引发N250变化。另一方面, Feldman等行为研究结果发现了透明词和不透明词在反应时上的差异(e.g.,Feldman et al., 2009; Tsang & Chen, 2014),Diependaele等的ERP研究在N250的波幅上也发现了透明词、不透明词和词形相关词的梯队变化(e.g., Diependaele et al., 2005; Morris et al., 2007),证实了词素语义在词汇早期加工阶段中的作用。

针对于这种不一致的结果, 一些研究者认为这种差异很可能是由于材料本身的问题所致。事实上,很多词素本身具有多个含义, 比如:“指”, 既有“手指”也有“指导”的意义。如果单纯地考虑词素和词汇语义关系的透明性, 而忽略词素本身的特征, 很难保证透明词和不透明词除了词素语义外, 在其他方面都能够很好地进行匹配。再者, 语义透明度范式下, 通常将多词素词设置为启动词, 其词根作为目标词, 那么启动词和目标词在词长、使用频率以及对启动词加工速度上都可能存在差异, 词根词素一般包含字母较少, 使用频率较高, 其词汇加工速度更快, 多词素词作为启动词时, 由于词根词素本身激活速度快, 所以很可能透明词和不透明词均表现显著的启动效应, 且两者无差异。但是, 若将启动词和目标词颠倒, 语义透明度效应可能更强(e.g.,Diependaele, Sandra, & Grainger, 2009), 因而采用语义透明度范式的研究不足以说明在视觉词汇识别早期阶段词素语义信息是否激活。因此, Taft和Nguyen-Hoan (2010)利用歧义词素的加工探讨了此问题。在掩蔽启动范式下, 要求被试报告所看到歧义词素(目标词)第一反应出来的含义, 如:express,具有“表达”和“运输”两个含义。存在3种不同的启动词:词素相关(如 expression, “表达”), 语义相关(如 phrase, “措词”)和无关控制(如 glue, “粘贴”)。与无关控制相比, 即使在意识不到启动词的情况下,被试也更倾向于报告词素相关所引发的含义, 而整词语义相关不产生启动效应。考虑到一个歧义词素的不同含义在词形上并无差异, 并且整词语义相关的条件下也未出现启动作用, 可见单纯的词形和语义相关也不能解释实验中出现的启动效应。因此Taft等认为存在一个介于词形和功能表征(包括整词语义和语法信息)之间的中间层, 又称 lemma层,表征词素语义信息。一个多词素词的自由词素和附着词素都有各自的lemma表征。词素启动不仅由于词素词形共享, 还源于词素语义在 lemma层的共享。承接Taft和Nguyen-Hoan (2010)关于歧义词加工的研究, 在掩蔽启动范式下, Tsang和 Chen(2013a)利用汉语歧义词素(如“月”既可指“月亮”也可指“月份”)的加工考察了汉语词素语义效应。但实验中要求被试进行真假词判断而非语义报告。实验成功地复制了Taft等的研究结果, 说明词素语义的早期启动效应并不受到任务限制, 为Taft的lemma模型提供了来自中文研究的证据。

所以就目前研究现状而言, 歧义词掩蔽启动范式下的研究结果比较一致, 都发现了词素语义的启动效应。说明当考虑到词素本身特征时, 结果和透明度效应相比是比较稳定的。但这里也存在几个问题:一是歧义词素存在不同含义, 那么不同含义的使用频率就应该有所区别。在Taft等(2010)的研究中并未注意该问题。在Tsang和Chen (2013b)的研究中, 虽考虑到了使用频率的区别, 但实验设计时仅考察了次要含义作为启动词时的启动效应, 未考虑主要含义启动情况, 而当考察歧义词素加工时,研究两含义之间是否能够互相启动是必要的, 这样才可以排除歧义词素含义不对等带来的作用。二是来自歧义词的研究都是行为研究, 以反应时为指标,反应时是反映所有加工都完成后总的反应, 它尚缺少来自时程方面的研究证据。

针对这些问题, 本研究结合 ERPs和掩蔽启动范式, 利用歧义词素的加工, 探讨歧义词素语义激活。在这里我们考虑到了歧义词素不同含义的使用频率, 所选用的材料都是歧义词素两含义使用频率相当的词素。同时歧义词素两个含义互为启动刺激和目标刺激, 以排除两含义不对等性带来的干扰。实验采用3×2两因素被试内设计, 两变量分别为启动词类型(歧义词素含义 1 vs.含义 2 vs.无关词)和目标词类型(含义1 vs.含义2)。主要关心的脑电成分有N250和N400。如果在词汇加工的早期阶段,词素语义可以激活, 那么两者的交互作用将首先反映在N250的变化, 反之, 则主要反映在N400的变化上。

2 方法

2.1 被试

18名母语为汉语的东北师范大学在校大学生(男6人), 平均年龄 22.8岁, 所有被试均为右利手者, 视力或矫正视力正常, 无脑损伤和神经病史。在实验前签署知情同意书, 自愿参加实验。

2.2 实验设计和材料

首先从最新版《新华字典》中挑选出具有两个或两个以上含义的词素, 即歧义词素, 将其编制成《常用语义调查问卷》, 要求45名大学生报告看到每一个歧义词素后首先想到的含义, 根据报告结果,统计出每个词素各含义的出现频率, 以及每两个含义之间的频率差, 从中选出那些含义报告率在20%和65%之间, 且最大频率和最小频率差小于30%的词素作为实验材料。如此选择的目的在于确定某歧义词素不存在主要含义和次要含义之分, 且两个或以上含义的报告频率相当。最终确定的词素两含义平均频率差为0.14 (SD=0.08)。但注意这里的歧义词素两含义使用频率是相对平衡, 存在一定的频率差, 这与汉语词素本身一字多义属性有关, 符合词素本身的自然情况。

此外, 为保证每一个词素两含义确实有区分度,采用 6点量表《语义相关度调查问卷》(1=很不相关, 6=很相关), 由 15名大学生对歧义词素两语义间的相关程度进行评价。评价等级小于3 (M=2.3,SD=0.56) 的两个含义被认为在语义上不相关, 以此标准最终确定120个语义相对平衡的歧义词素。利用这120个歧义词素编写启动词和目标词, 材料样例如表 1所示, 启动词和目标词均不相同, 不存在重复, 且都是双字词。3种启动词在词频1字频库来自: 汉代单字频率列表, Modern Chinese Character Frequency List.网址为: http://lingua.mtsu.edu/chinese-computing(F(2,238)=0.20,p> 0.8)、两字平均字频(F(2, 238)=0.59,p> 0.5)、笔画(F(2, 238)=1.52,p> 0.2)上均相互匹配。两种目标词在词频(t(119)=1.31,p> 0.1)、两词素平均字频(t(119)=0.29,p> 0.7)、笔画(t(119)=0.24,p> 0.8)上也相互匹配。最后, 另找15名学生对材料的语义透明度(目标词素推断整词含义的程度)进行评价, (6点量表, 1=非常透明, 6=非常模糊), 结果发现 3种启动词在语义透明度上不存在差异(F(2, 238)=1.43,p> 0.2), 两目标词间也相互匹配(t(119)=1.33,p> 0.1)。

由于实验材料有限, 为提高脑电数据信噪比,这里分开目标词进行拉丁方平衡, 分3个版本呈现实验材料, 每个版本中每个条件下40 trials, 共240个真词, 启动刺激和目标刺激不存在重复。另编制240个假词作为否反应依据。假词由目标词中的两个汉字随机组合而成, 假词的启动词与真词相同。为保证假词和真词与启动刺激的关系一致, 其中2/3的假词中有一个词素和启动词中的词素重复,另外1/3不重复。

表1 实验材料样例和各种属性

2.3 实验程序

实验前要求被试签署知情同意书。采用E-Prime 1.1心理学实验软件进行编程, 刺激在CRT电脑显示屏上呈现, 刷新率为75 Hz。具体实验程序如图1所示。在每个试次开始前, 首先呈现一个掩蔽刺激,持续时间为500 ms, 然后是47 ms的启动词, 紧接着是目标词, 呈现时间为400 ms。要求被试判断目标刺激的真假, 并按“Z”或“M”键进行反应。其中一半被试真词按“Z”键, 另一半被试真词按“M”键。被试一旦按键或3000 ms后, 会出现一个1500 ms的眨眼信号(~~), 预示被试可以适当休息眼睛。两个trials间隔为1000~1300 ms。所有刺激均为黑底白字。启动刺激为46号楷体, 目标刺激为48号宋体。这样可以在最大程度上消除两者在物理形式上的相似性带来的干扰。

图1 实验流程图

材料分3个版本, 每个版本480 trials, 分10个组块呈现, 每个组块 48 trials, 组块间被试可以适当休息。为了让被试熟练实验任务及程序, 正式实验前有练习程序。实验结束后要求被试回答在目标刺激前是否发现异常, 结果被试均发现异常, 但大多报告不出具体内容。整个实验约需1.5 h。

2.4 脑电数据记录与分析

使用64导Neuroscan 4.3脑电记录和分析系统,选用64导放大器和64导银/氯化银电极帽记录EEG,导联方法采用国际10-20标准系统。参考电极置于左侧乳突, 右侧乳突为记录电极, 同时记录水平眼电和垂直眼电, 头皮中线FPz和Fz之间中点接地,每个电极处的头皮电阻保持在5 kΩ以下。采样频率为1000 Hz/导, 滤波带通为0.05~100 Hz。离线分析时以双侧乳突的平均值进行再参考, 滤波带通为0.05~30 Hz, 分析时程为刺激呈现前100 ms到刺激呈现后700 ms, 删除受眼电、肌电等污染, 以及波幅大于±75 μV的试次。

根据视觉观察和以往研究(e.g., Lavric, Clapp,& Rastle, 2007; Wong et al., 2014), N250和N400分析时窗分别为140~210 ms和210~500 ms。另外, 从100~500 ms以50 ms为一时窗进行分析。运用SPSS 17.0对每时窗内的平均波幅进行四因素重复测量方差分析。分析因素为:启动词类型(含义1 vs.含义 2 vs.无关控制)×目标词类型(含义 1 vs.含义2)×大脑半球(左 vs.右)×脑区(F区 vs.FC区 vs.C区 vs.CP区 vs.P区)。根据大脑左右半球和5个脑区将头皮分为 10个区域, 每个区域含两个电极:F左(F1, F3), F右(F2, F4), FC左(FC1, FC3), FC右(FC2, FC4), C左(C1, C3), C右(C2, C4), CP左(CP1, CP3), CP右(CP2, CP4), P左(P1, P3)和P右(P2, P4)。统计中p值均采用Greenhouse-Geisser法校正(Greenhouse & Geisser, 1959)。

3 结果与分析

3.1 行为反应结果

删除反应时在±2.5个标准差之外以及错误反应的trials (12.4%), 对反应时和正确率以启动词类型和目标词类型为变量做两因素被试内方差分析,反应时和正确率如表2所示。

反应时结果表明启动词类型主效应显著,F(2,36)=3.41,p< 0.05, η2p=0.159; 目标词类型主效应不显著,F(1, 18)=3.52,p=0.08, η2p=0.163; 两者交互作用显著,F(2, 36)=7.13,p< 0.01, η2p=0.284。简单效应分析发现, 当目标词共享词素取含义1时, 启动词类型主效应显著,F(2, 36)=7.37,p<0.01, η2p=0.291, 当启动词共享词素也取含义1, 被试的反应时最短, 显著小于启动词取含义2和无关条件(ps < 0.01); 当目标词为含义2时, 启动词类型主效应也显著,F(2, 36)=4.53,p< 0.05, η2p=0.201,当启动词共享词素取含义2时, 被试对目标词的反应时最短, 显著小于启动词共享词素取含义 1时(p< 0.05), 但和无关控制条件没有表现出差异(p>0.05)。

表2 各实验条件下的平均反应时和正确率

正确率结果表明目标词类型主效应显著,F(1,18)=7.99,p< 0.05, η2p=0.307, 当目标词共享词素取含义1时, 其正确率显著高于目标词取含义2的条件。启动类型主效应、启动词类型和目标词类型交互作用不显著(ps > 0.2)。

3.2 ERP结果

排除伪迹和错误反应后, 其中含义1启动含义1条件下有15%的试次被剔除, 含义 1启动含义2条件下有 20%的试次被剔除, 其余条件下均有17.5%的试次被剔除。

3.2.1 140~210 ms时间窗口

四因素重复测量方差分析发现, 启动词类型主效应显著,F(2, 36)=7.15,p< 0.01, η2p=0.284。启动词类型、目标词类型和脑区三者交互作用显著,F(8,144)=5.18,p< 0.01, η2p=0.223。简单效应检验表明, 当目标词为含义 1时, 启动词类型与脑区交互作用显著,F(8, 144)=4.59,p< 0.05, η2p=0.203。进一步分析发现, 启动词类型主效应在F区(F(2, 36)=5.34,p< 0.05, η2p=0.23)和 FC 区(F(2, 36)=3.97,p< 0.05, η2p=0.181)显著。事后分析发现, 当目标词共享词素取含义1时, 与无关启动词相比, 在F和FC区启动词共享词素语义也取含义1时引发了一个波幅更小的N250 (F区p< 0.05; FC区p=0.06),见图2。

当目标词为含义2时, 启动词类型主效应显著,F(2, 36)=3.84,p< 0.05, η2p=0.176, 启动词类型与脑区交互作用显著,F(8, 144)=3.27,p=0.05, η2p=0.154。简单效应检验发现, 启动词类型主效应在F区、FC区和C区显著, 在F区:F(2, 36)=5.71,p<0.01, η2p=0.241; FC 区:F(2, 36)=5.55,p=0.01, η2p=0.236; C 区:F(2, 36)=3.70,p< 0.05, η2p=0.170。事后分析发现, 当目标词共享词素取含义 2时, 和无关启动词相比, 在F至C区启动词共享词素也取含义2时, 引发了一个波幅更小的N250 (ps < 0.01),见图 3。因此, 结合这两方面的结果我们发现, 在140~210 ms这一时窗内, 只有当共享词素同形同义时, 目标词的加工才可能被促进, 引发N250的变化。

3.2.2 210~500 ms时间窗口

四因素方差分析结果表明启动词类型主效应显著,F(2, 36)=7.55,p< 0.01, η2p=0.295; 目标词类型主效应显著,F(1, 18)=6.32,p< 0.05, η2p=0.260; 启动词类型和目标词类型交互作用显著,F(2, 36)=8.83,p< 0.01, η2p=0.329; 启动词类型、目标词类型和脑区三者交互作用也显著,F(8, 144)=4.11,p< 0.05, η2p=0.186。

简单效应检验表明, 当目标词中共享词素取含义1时, 启动词类型主效应显著,F(2, 36)=8.20,p<0.01, η2p=0.313。启动词类型和脑区交互作用也显著,F(8, 144)=3.33,p< 0.05, η2p=0.156。进一步分析发现, 启动词类型主效应表现在F区:F(2, 36)=9.37,p< 0.01, η2p=0.342; FC 区:F(2, 36)=8.92,p<0.01, η2p=0.331; C 区:F(2, 36)=7.82,p< 0.01, η2p=0.303; 和 CP 区:F(2, 36)=4.81,p< 0.05, η2p=0.211。事后比较发现, 当目标词共享词素取含义1时, 从F至C区, 和启动词中共享词素取含义2或者无关词启动条件相比, 启动词共享词素也取含义1时, 引发了一个波幅更小的N400 (ps < 0.05)。在CP区也发现了类似的效应, 但含义1启动和含义2启动差异边缘显著(p=0.074), 见图2。

当目标词共享词素取含义2时, 只发现了启动词类型主效应显著,F(2, 36)=8.26,p< 0.01, η2p=0.315, 其他与启动词类型相关的交互作用均不显著(ps > 0.05)。事后分析发现, 和启动词中共享词素取含义1或无关词启动条件相比, 只有当启动词中共享词素也取含义2时, 才会引发N400的变化, 见图3。

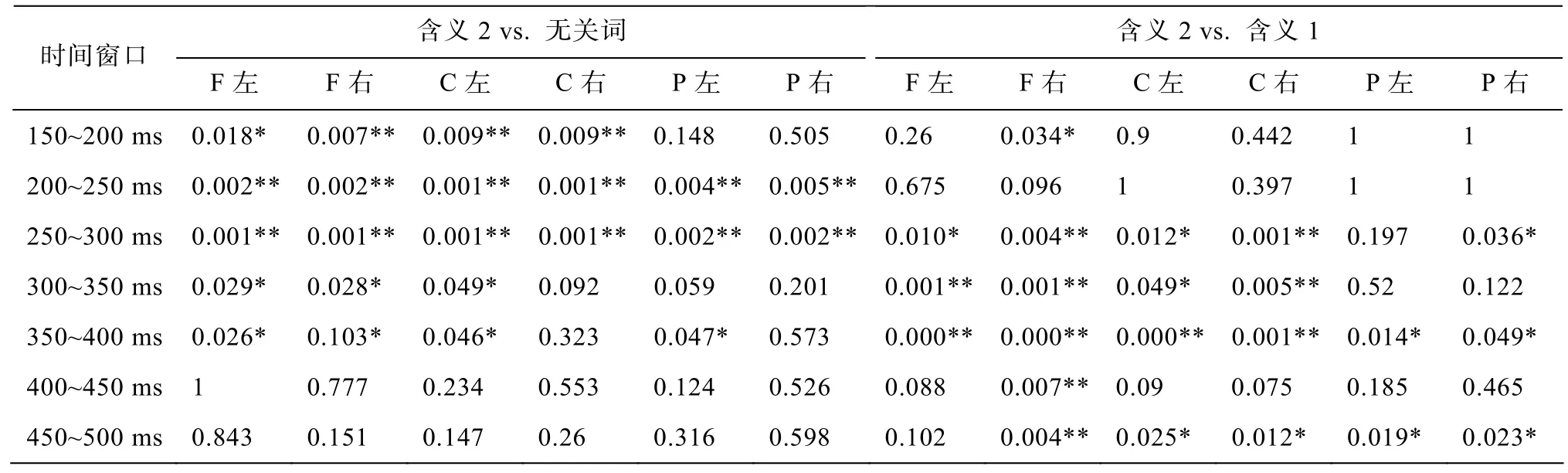

3.2.3 时程分析

为了更好的考察歧义词素语义的激活进程, 我们将100~500 ms切分为50 ms的时窗, 并在每个时窗进行 3(启动词类型:含义 1、含义 2和无关词)×2(目标词类型:含义 1和含义 2)×3(脑区:F区、C区和P区)×2(左右脑:左脑和右脑)四因素重复测量方差分析。结果发现与启动词类型和目标词类型交互作用有关的效应在150 ms之后的所有时窗上均显著(ps < 0.05), 在时窗100~150 ms内, 和启动类型或目标类型有关的任何效应均不显著(ps >0.05)。因此, 接下来在150 ms以后的七个时窗内,将目标刺激进一步区分为含义1和含义2做简单效应检验。

图2 目标词共享词素取含义1时, 三种启动条件下的总平均波形图

图3 目标词共享词素取含义2时, 三种启动条件下的总平均波形图

表3 目标词共享词素取含义1时在各脑区内启动词类型之间相互比较

结果和大时窗的分析结果类似, 当目标词共享词素取含义1时, 含义1启动和无关启动的差异显著, 表现在除了300~350 ms之外的各个时窗内。含义 1启动和含义 2启动的差异呈现两级分化, 在250 ms之前, 表现在200~250 ms这一时窗内, 250 ms以后, 从 300 ms开始每一个时窗内均显著。表 3为目标词共享词素取含义1时启动词类型在各脑区中的效应。此外, 当目标词共享词素取含义1时, 含义2启动与无关词启动的差异, 表现在200~250 ms和250~300 ms时窗内P区(ps < 0.05)。图4为目标词共享词素取含义1时, 不同类型启动词之间两两比较的差异波在150~500 ms各时间窗口上的脑电地形图。

当目标词共享词素取含义2时, 含义2启动与无关词启动的差异, 从150 ms到400 ms的各时窗内均显著。含义2启动与含义1启动的差异表现范围也比较广, 在250 ms之前, 表现在150~200 ms和200~250 ms时窗内, 在250 ms之后, 所有窗口均显著。表4为目标词共享词素取含义2时启动词类型在各脑区中的效应。此外, 当目标词共享词素取含义2时, 含义1启动与无关词启动的差异, 表现在200~250 ms时窗内的左脑C区(p< 0.05)。图5为目标词共享词素取含义 2时, 不同类型启动词之间两两比较的差异波在150~500 ms各时间窗口上的脑电地形图。

图4 目标词共享词素取含义1, 启动词类型间两两比较的差异波在各50 ms时间窗口内的脑电地形图

表4 目标词共享词素取含义2时在各脑区内启动词类型之间相互比较

4 讨论

本研究以歧义词素为实验材料, 结合掩蔽启动范式和 ERP技术, 探讨了词素语义加工的时程问题。行为结果发现了启动类型和目标类型的交互作用, 即只有当目标词和启动词共享词素同形又同义的情况下, 目标词的加工才可能被启动, 共享词素同形不同义时并没有产生启动效应。脑电结果肯定了行为的发现, 在N250和N400两个脑电成分上都发现了与启动词类型和目标词类型交互作用有关的效应, 在目标词共享词素取含义1或取含义2时,均发现了词素语义的启动效应。而且这种效应出现的很早, 首先引发N250的变化, 在N400上也有表现。小窗口结果进一步深化大时窗结果, 在所有小时窗内, 均发现了与启动词类型和目标词类型交互作用有关的效应。在目标词呈现150~200 ms起, 词素语义的作用已非常凸显, 甚至在 200~250 ms时窗内启动词对目标词的启动呈线性变化, 共享词素同形同义时, 目标词所引发的 N250的平均波幅最大, 同形次之, 无关条件下最小。说明在早期时窗内, 词素词形相同也可以激活目标词的加工, 但是这种激活量比词素同形同义时小。

图5 目标词共享词素取含义2, 启动词类型间两两比较的差异波在各50 ms时间窗口内的脑电地形图

首先, 本研究实验结果可以用Taft的lemma模型(e.g., Taft & Nguyen-Hoan, 2010; Tsang & Chen,2013a)进行解释。Taft等认为早期词素启动既依赖于词形也依赖于语义。对于歧义词素, 相同的词形对应着很多 lemma (词素的每个含义对应一个lemma), 因此词素语义启动归结为启动词加工的lemma前激活。另外, 同一个词形的不同lemma在激活时形成竞争, 使用频率越高, lemma的激活水平越高, 当歧义词素的各含义使用频率相当, 即不存在主要含义和次要含义时(如本研究的材料), 其词素含义对应的lemma激活水平将会相当, 两者形成强烈竞争, 进而很可能抵消了相同词形带来的促进作用。此时情景词素在选择适当语义时就会占据重要地位。因此当取词素含义1的歧义词为启动词时, 只有情景支持的含义 1更容易被有效地激活,歧义词素的另一个含义就会受到抑制。如果目标词共享词素恰好表现为含义 1, 激活后的含义1将促进目标词的加工; 相反, 如果目标词恰好表现为含义 2, 目标词的加工就不容易被激活。在含义2为启动词时, 道理与上相同。

但是值得注意的是, 在时间窗口 200~250 ms确实发现了形同义不同的启动词对目标词的启动,即含义2启动词对含义1目标词, 含义2启动词与无关条件的差异, 以及含义1启动词对含义2目标词的启动, 含义 1启动词与无关条件的差异, 那么这个结果如何解释呢?其实这样的结果恰好说明在lemma表征层不同lemma之间的竞争。请注意在这一窗口内同形同义也存在启动效应, 而且和同形不同义的启动效应存在一定线性变化, 因而说明在这里歧义词素的两个含义都被激活了, 而且两者之间存在竞争, 符合情景支持的含义更早被激活,激活量最大, 竞争也更强, 因而启动效应也更早、更强, 持续时间也更长, 而情景不支持的含义虽然也有所激活, 但是强度较弱、持续时间较短。

总的来说本研究结果支持了词素语义可以很早地被激活这一观点(e.g., Diependaele et al., 2005;Tsang & Chen, 2013a, 2014)。以往研究支持词素语义早期效应的研究多来自行为研究证据, 通过掩蔽启动范式下透明度效应获得, 缺少时程方面的研究证据。本研究结合掩蔽启动范式和ERP技术, 揭示了词素加工过程, 发现词素的作用是分两段完成的,表现为ERP的两个脑电成分N250和N400, 词素语义在各阶段都有作用。本研究利用歧义词素加工,探讨词素语义的激活, 弥补了以往采用透明度范式存在的不足, 完善了词素加工模型的同时也揭示了歧义词素的加工方式。正如前言所述, 作为为数不多的研究汉语歧义词素加工的研究, 本研究结果为汉语言词素加工模型的发展做出了贡献。

此外, 关于 N250效应, 本研究结果和以往研究一致(e.g., Diependaele et al., 2005; Morris et al.,2007, 2008, 2011; Morris & Stockall, 2012), 发现词素加工可以调节N250的变化。在140~210 ms内,同形同义和无关条件差异显著; 在 200~250 ms时间窗内, 不仅发现了同形同义与无关条件的差异,也发现了同形异义和无关条件的差异。说明只要启动词和目标词共享词素, 就会引发 N250的变化,肯定了词素加工与N250的关系。在此基础上我们还发现汉语词素语义和词素词形一样, 也可以调节N250的变化。例如, 在140~210 ms内, 当启动词和目标词共享词素同形同义时, 和无关条件相比,N250的波幅变小。更为重要的是在时程分析中, 在150~200 ms和200~250 ms内, 同形同义和同形条件间差异显著, 在200~250 ms内, N250的波幅出现了线性的变化, 无关条件下最大, 同形次之, 同形同义时最小。这些结果都说明在汉语言加工中,词素语义可以调节N250的变化。此结果与以往一些以英语为代表的西文研究结果一致(e.g., Diependaele et al., 2005; Morris et al., 2007)。

但值得注意的是, 以往也有一些研究并未发现词素语义与N250 的关系(e.g., Lavric et al., 2012;Morris et al., 2011; Morris & Stockall, 2012), 所以说在西文研究中词素语义是否可以调节N250的变化, 是一个不确定的话题。但在中文研究中, 无论是之前的行为研究(Tsang & Chen, 2013a, 2013b,2014)还是本 ERP研究结果, 都肯定了语素语义的早期作用以及词素语义对N250的调节。这可能和汉字本身特点有关, 如前所述, 在汉语中绝大多数汉字都是词素, 因此在复合词中词素与词素或称为字与字之间视觉区分明显(如“跑步”中的“跑”“步”),而以英语为代表的西文中词素和词素之间无明确区分(如 useless中的“use”和“less”)。所以相比西文,汉语词素结构清晰, 区分明显, 因此复合词中词素提取更快, 词素语义激活也就更快。

最后, 本研究还发现 N400效应在共享词素同形同义时最小, 无关条件下最大, 而共享词素同形时N400效应与无关条件没有差异。这一结果再次验证了 N400效应与词素加工的关系, 尤其在词素语义整合过程中的作用(e.g., Crepaldi et al., 2010;Lavric et al., 2012; Morris et al., 2007, 2008, 2011;Morris & Stockall, 2012; Rastle et al., 2004)。结合以往研究, 我们认为 N400反映的是词素语义和整词语义的整合过程。在早期加工阶段被启动词激活后的词素语义, 在这里开始和整词语义进行整合, 共享词素同形同义时, 由于词素语义已经激活, 所以和整词语义的整合过程就变得容易, N400最小。而共享词素同形和无关条件一样, 在早期阶段, 词素语义并没有得到很好的激活, 所以在随后阶段的加工中, 整理起来也比较困难, N400效应就大。

5 结论

词素语义对词汇识别的作用是分阶段完成的,反映在N250和N400这两个ERP成分上。在歧义词加工中, 当歧义词素两含义使用频率相当时, 词素语义会在早期加工阶段就发挥作用, 反映在N250的变化上, 研究结果为Taft的lemma模型提供了证据。

Amenta, S., & Crepaldi, D.(2012).Morphological processing as we know it: An Analytical review of morphological effects in visual word identification.Frontiers in Psychology,3, 232.

Bertram, R., Hyönä, J., & Laine, M.(2011).Morphology in language comprehension, production and acquisition.Language and Cognitive Processes, 26, 457–481.

Center for Chinese Linguistic PKU.Retrieved July 13, 2015,from http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai

Crepaldi, D., Rastle, K., Coltheart, M., & Nickels, L.(2010).‘Fell’ primes ‘fall’, but does ‘bell’ prime ‘ball’? Masked priming with irregularly-inflected primes.Journal of Memory and Language, 63(1), 83–99.

Diependaele, K., Sandra, D., & Grainger, J.(2005).Masked cross-modal morphological priming: Unravelling morphoorthographic and morpho-semantic influences in early word recognition.Language & Cognitive Processes, 20(1-2), 75–114.

Diependaele, K., Sandra, D., & Grainger, J.(2009).Semantic transparency and masked morphological priming: The case of prefixed words.Memory & Cognition, 37(6), 895–908.

Feldman, L.B., Kostić, A., Gvozdenović, V., O’Connor, P.A.,& Moscoso del Prado Martín, F.(2012).Semantic similarity influences early morphological priming in Serbian: A challenge to form-then-meaning accounts of word recognition.Psychonomic Bulletin and Review, 19,668–676.

Feldman, L.B., O’Connor, P.A., & Moscoso del Prado Martín,F.(2009).Early morphological processing is morphosemantic and not simply morpho-orthographic: A violation of formthen-meaning accounts of word recognition.Psychonomic Bulletin & Review, 16(4), 684– 691.

Frost, R., Forster, K.I., & Deutsch, A.(1997).What can we learn from the morphology of Hebrew? A masked-priming investigation of morphological representation.Journal of Experimental Psychology Learning Memory & Cognition,23(4), 829–856.

Grainger, J., Kiyonaga, K., & Holcomb, P.J.(2006).The time course of orthographic and phonological code activation.Psychological Science, 17(12), 1021–1026.

Greenhouse, S.W., & Geisser, S.(1959).On methods in the analysis of profile data.Psychometrika, 24(2), 95–112.

Holcomb, P.J., & Grainger, J.(2007).Exploring the temporal dynamics of visual word recognition in the masked repetition priming paradigm using event-related potentials.Brain Research, 1180, 39–58.

Lavric, A., Clapp, A., & Rastle, K.(2007).ERP evidence of morphological analysis from orthography: A masked priming study.Journal of Cognitive Neuroscience, 19(5),866–877.

Lavric, A., Elchlepp, H., & Rastle, K.(2012).Tracking hierarchical processing in morphological decomposition with brain potentials.Journal of Experimental Psychology:Human Perception & Performance, 38(4), 811–816.

Lavric, A., Rastle, K., & Clapp, A.(2011).What do fully visible primes and brain potentials reveal about morphological decomposition?Psychophysiology, 48(5), 676–686.

Longtin, C.M., Segui, J., & Hallé, P.A.(2003).Morphological priming without morphological relationship.Language & Cognitive Processes, 18(3), 313–334.

Marelli, M., Amenta, S., Morone, E.A., & Crepaldi, D.(2013).Meaning is in the beholder’s eye: Morpho-semantic effects in masked priming.Psychonomic Bulletin & Review, 20(3),534–541.

Morris, J., Frank, T., Grainger, J., & Holcomb, P.J.(2007).Semantic transparency and masked morphological priming:An ERP investigation.Psychophysiology, 44(4), 506–521.

Morris, J., Grainger, J., & Holcomb, P.J.(2008).An electrophysiological investigation of early effects of masked morphological priming.Language & Cognitive Processes, 23(7), 1021–1056.

Morris, J., Porter, J.H., Grainger, J., & Holcomb, P.J.(2011).Effects of lexical status and morphological complexity in masked priming: An ERP study.Language & Cognitive Processes, 26, 558–599.

Morris, J., & Stockall, L.(2012).Early, equivalent ERP masked priming effects for regular and irregular morphology.Brain & Language, 123(2), 81–93.

Orfanidou, E., Davis, M.H., & Marslen-Wilson, W.D., (2011).Orthographic and semantic opacity in masked and delayed priming: Evidence from Greek.Language & Cognitive Processes, 26(4-6), 530–557.

Rastle, K., Davis, M.H., & New, B.(2004).The broth in my brother's brothel: Morpho-orthographic segmentation in visual word recognition.Psychonomic Bulletin and Review,11(6), 1090–1098.

Taft, M., & Nguyen-Hoan, M.(2010).A sticky stick? The locus of morphological representation in the lexicon.Language and Cognitive Processes, 25(2), 277–296.

Tsang, Y.K., & Chen, H.C.(2013a).Early morphological processing is sensitive to morphemic meanings: Evidence from processing ambiguous morphemes.Journal of Memory & Language, 68(3), 223–239.

Tsang, Y.K., & Chen, H.C.(2013b).Morpho-semantic processing in word recognition: Evidence from balanced and biased ambiguous morphemes.Journal of Experimental Psychology Learning Memory & Cognition, 39(6), 1990–2001.

Tsang, Y.K., & Chen, H.C.(2014).Activation of morphemic meanings in processing opaque words.Psychonomic Bulletin & Review, 21(5), 1281–1286.

Wong, A.W.K., Wu, Y., & Chen, H.C.(2014).Limited role of phonology in reading Chinese two-character compounds:Evidence from an ERP study.Neuroscience, 256, 342–351.

Zhang, L.Y., Jin, T., & Tian, Z.X.(2013).On the time axis of morpho-semantic activation: Form-then-meaning or form-with-meaning?Advances in Psychological Science,21(8), 1382–1389.

[张玲燕, 金檀, 田朝霞.(2013).聚焦词素语义加工的时间轴——先形后义还是形义并行?.心理科学进展, 21(8),1382–1389.]