第二语言阅读“熔断”假说的认知心理证据:在线篇章处理的范式*

(上海交通大学外国语学院, 上海 200240)

1 引言

1.1 第二语言阅读的“熔断”假说

“熔断”假说(Short-circuit Hypothesis)是第二语言阅读中的重要理论假说, 源于上个世纪 80年代在第二语言阅读研究领域所进行的一场辩论。这场辩论肇始于“Alderson之问”, 即“第二语言阅读是一个语言问题, 还是一个阅读问题?” (Alderson,1984)。有学者以Cummins (1979)提出的“语言相互依赖假说” (Linguistic Interdependence Hypothesis)为依据, 指出学习者在母语里习得的认知和读写技能会成为潜在的、共享的能力, 自然地迁移到第二语言阅读, 因此, 母语阅读能力强的学习者其第二语言阅读能力亦然。然而, “熔断”假说则否定了“自然迁移”说, 而是认为认知能力共享具有先决条件,即学习者如果要能受益于其母语里所习得的认知和读写技能, 必先达到一定程度的第二语言水平(即越过“门槛”) (threshold), 否则有限的第二语言知识将造成其第二语言阅读体系的“熔断”(short-circuit) (Clarke, 1980; Bernhardt & Kamil,1995), 表现在尽管读者已经具备了一些第二语言知识, 也可能利用这些知识来理解二语文本, 但是其第二语言能力与其阅读体系之间并不存在任何系统的关系, “成功都可能只是一个运气问题”(Yamashita, 2001:192)。

围绕上述假说, 学术界涌现了一批实证研究,探讨了第二语言阅读与其两大关键预测变量即第二语言水平和母语阅读能力之间的关系(如 Carrell,1991; Bernhardt & Kamil, 1995; Taillefer, 1996; Lee& Shallert, 1997)。这些研究为“熔断”假说提供了大量的实证证据, 形成的关键结论是第二语言水平以及母语阅读能力都是第二语言阅读的显著预测变量, 但是它们对第二语言阅读的影响是一个动态、发展的过程:当学习者的第二语言水平较低时, 第二语言阅读主要是一个“语言问题”, 此时母语阅读与第二语言阅读之间不存在任何系统的关系; 而当学习者第二语言水平越过“门槛”, 并达到较高程度时, 第二语言阅读主要是一个“阅读问题”, 即学习者母语阅读与第二语言阅读之间显著相关, 并成为其主要预测变量(Yamashita, 2001; Pichette, Segalowitz,& Connors, 2003)。研究者把由第二语言知识的缺乏造成的第二语言阅读体系的“熔断”称作为“门槛”效应或“阈值”效应(Wu, 2016; 吴诗玉, 王同顺, 2006)。

综上可见, “熔断”是造成第二语言阅读困难的重要因素, 始于上个世纪 80年代的那场辩论也因其对第二语言阅读的一些关键问题的探讨并形成重要结论而具有开创意义。然而, 由那场辩论引发的讨论到了 90年代末似乎就划上了休止符, 此后的第二语言阅读研究显得“琐碎、零星、缺乏重点”(杨枫, 吴诗玉, 2016)。主要表现在如下几个方面:(1)除偶见旧事重提外, 很少见到在原来基础上的更深入并具有原创意义的研究。比如国际知名期刊Applied Linguistics近一两年来发表了两篇类似主题的文章(见Jeon & Yamashita, 2014; Yamashita &Shiotsu, 2015), 除“分享”了上世纪80年代以那场辩论为背景的“共同记忆”以外, 在内容上缺乏创新亮点, 不过是用较新的研究方法(元分析法或潜特质法), 重新梳理了影响第二语言阅读的几个主要变量。(2)在阐述结果时主要是描述性的, 比如把第二语言阅读水平低的读者描述为认知或者元认知能力不足(Taki, 2016; Zhang, 2010), 多使用“自下而上”的阅读策略(Salataci & Akyel, 2002; Ahmadi, Ismail,& Abdullah, 2013), 等等。但是, 至于为何读者在母语阅读时能够表现出熟练的认知或者元认知能力,能有效使用“自上而下”阅读策略, 到了第二语言阅读时就都表现糟糕了, 研究者却大都语焉不详。

更重要的是, “熔断”假说及其提出的第二语言阅读中的许多关键问题却仍未有答案。比如, 学术界并未给予“熔断”假说里所提出的“语言问题”或者“阅读问题”清晰的定义和界限。从经验可知, 在第二语言阅读时, 即便读者通晓先前研究者明确定义为“语言问题”的语音、词汇和语法知识等(见Yamashita, 2001), 仍不足以确保他们正确地理解句子; 或者即便他们能理解语篇中的每一个句子,也仍不足以确保他们正确地理解整个篇章(Walter,2007), 但是, 若把相同的句子或者篇章翻译成母语, 他们却又都能快速而轻松地理解了。这些问题可能很难简单地归纳为“语言问题”或“阅读问题”。

我们认为, 形成上述问题的一个重要原因在于,就研究方法而言, 先前对“熔断”假说的讨论和验证大都是通过诉诸于语言测试的手段, 依据静态的阅读测试结果来进行。这种以测试为基础、以结果为导向的方法忽视了对第二语言阅读心理认知过程的探讨 (Koda, 2005), 而这也可能是先前研究者对第二语言阅读的一些关键问题的回答只能停留在描述的层面的原因。基于这些认识, 本研究尝试描述第二语言阅读的心理认知过程, 来探讨第二语言阅读的“熔断”假说及“门槛”效应的一些关键问题。

1.2 阅读的心理认知过程

从阅读的心理认知过程看, 理解是通过构建对所理解内容的连贯心理表征来实现的, 当心理表征是连贯的, 并能准确地抓住文本的意思, 理解就成功了(Kintsch, 1998; Trabasso, Secco, & van den Broek, 1984)。有 3个理论模型对这一心理认知过程进行了描述, 分别是 Kintsch (1998)的建构整合模型(Construction-integration Model)、van den Broek等的阅读全景模型(Landscape Model) (van den Broek, Risden, Fletcher, & Thurlow, 1996), 以及Gernsbacher (1990)的结构建造框架(Structure Building Framework)。

根据建构整合模型, 篇章理解包括建构和整合两个过程。在建构过程里, 更低层次的加工, 如正字法分析、单词检索和语法解析等, 帮助读者把当前的文本块分解成意义单元, 称作为命题(proposition) (Kintsch, 1998)。这些命题被组织成相互连接的网络, 但是由于在建构过程中, 与文本相关联的所有元素都会被包括进来, 因此这个命题网络是粗放、甚至矛盾的。在接下来的整合过程, 这个粗放、不连贯的命题网络得到修正, 此时, 与上下文相一致的命题的激活会获得强化, 相反, 不相关、不正确的命题激活会被抑制。在每一个建构整合的循环里, 高度激活的成份在有限的工作记忆里保留下来, 以进一步加工。这个过程持续进行, 最终得以构建对文本的连贯的长久的记忆表征(Kintsch & Welsch, 1991)。

阅读的全景模型模拟了在阅读时概念如何被激活, 以及激活的模式对读者构建稳定的记忆表征的影响。这一模型认为, 在文本中某一特定的概念的激活有3个主要来源:(1)刚读到的文本片段中被明确提及以及与之具有强关联的概念会自然地激活。(2)刚读完的文本片段中的一些重要概念能够维持一些激活。(3)若当前激活的信息无法提供指称或者因果连贯时, 先前的信息或者读者的背景知识则可能被复原(reinstatement), 以实现指称或因果连贯。前两个来源是自动化、不费劲的, 而后一个来源则需要付出努力, 并消耗注意资源。总体看, 伴随着阅读, 概念呈波动状激活, 即经历从激活增加,到保持相对稳定, 到减少、消失的过程。每一个概念激活的波动模式组成了一副激活的全景图, 它们组成了所构建的稳定的记忆表征的基础(van den Broek et al., 1996)。

结构建造框架则提出, 读者通过3个认知过程,即奠基、映射和转移以及两个认知机制, 即强化和抑制机制, 来构建对所阅读文本的连贯心理表征。奠基(lay a foundation)是指在阅读的最开端, 读者为理解过程奠定一个基础的心理结构, 它常常由语言的第一个成份所触发, 比如第一个单词或者故事里的第一句话、第一个提及的人物等。映射(mapping), 则把后续相关联的信息映射到正在建造的心理结构上, 使其不断地发展; 然而, 如果后续信息与正在建造的心理结构关联较弱或不相关联, 就会发生第三个认知过程, 即转移(shifting),后续信息不再被映射到正在发展的心理结构上, 而是转而建立一个新的子结构。上述3个认知过程受两大认知机制所驱动, 即强化和抑制。它们通过调节概念的激活来管理读者心理表征的建造过程:强化机制增强相关联概念的激活, 而抑制机制则相反,减少不相关概念的激活。

对比3个理论模型, 它们都对读者如何构建对所理解内容的连贯心理表征作了具体的描述, 都强调了概念激活与心理表征建构过程的关系, 但与另两个模型强调通过概念之间的内部联系来调节概念的激活相比, Gernsbacher的结构建造构架明确地提出概念激活是通过强化和抑制两个通用的认知机制实现的。Gernsbacher和Faust (1991)还发现, 抑制机制是结构建造框架的中心, 它解释了理解能力的个体差异。

本文以上述理论框架为基础, 采用以故事为题材的在线篇章处理的方法来模拟和对比母语与第二语言阅读的心理认知过程。先前的研究发现(Horiba, 1993; Goldman, Graesser, & van den Broek,1999), 故事理解的关键在于保持对故事中的人物进行持续跟踪, 厘清“谁正对谁做了什么” (knowing who is doing what to whom) (Magliano & Radvansky,2001)。因为通过把故事中的人物与其要实施的行为和要实现的目标联系起来, 读者就能很好地监控故事内各事件之间的因果关系, 从而最终理解故事(Magliano, Taylor, & Kim, 2005)。但是, 存在的一个问题是故事的人物经常会不断变换, 此时, 读者如何才能从头到尾保持对故事中的人物进行持续跟踪呢?我们认为, 上述三大理论模型, 可以为这个问题的解决提供一个很好的假设, 即:在故事的开篇读者通过人物角色的引入而奠定一个基础心理结构,当人物角色不断变化时,与上下文相一致或者与当前理解最相关的人物角色的激活获得强化, 同时不相关、不正确的人物角色被抑制, 使其不再保留在注意的中心。

在母语理解里, 上述假设已经获得实证数据的支持(见Gernsbacher, Robertson, Palladino, & Werner,2004; Linderholm et al., 2004)。在本研究中, 我们试图解答的是上述假设是否适用于中国学习者外语故事的理解加工。具体回答以下两个问题:

(1)从语言测试的结果看, 中国学习者的外语故事理解, 是否表现出如“熔断”假说里提出的“门槛”效应?

(2)从母语与外语故事理解加工的心理认知过程看, 造成第二语言阅读体系“熔断”的认知心理证据是什么?

2 研究设计

为了回答第一个研究问题, 需要通过语言测试的方法, 获得被试的外语水平、母语与外语的故事理解分数, 并分析它们之间的关系。而为了回答第二个研究问题, 需要使用 E-prime 2.0来呈现母语与外语故事, 通过考察被试对表征故事的人物角色探测词的反应时, 来考察他们在故事的理解加工过程中如何通过厘清故事内的“因果链”来理解故事。

2.1 被试

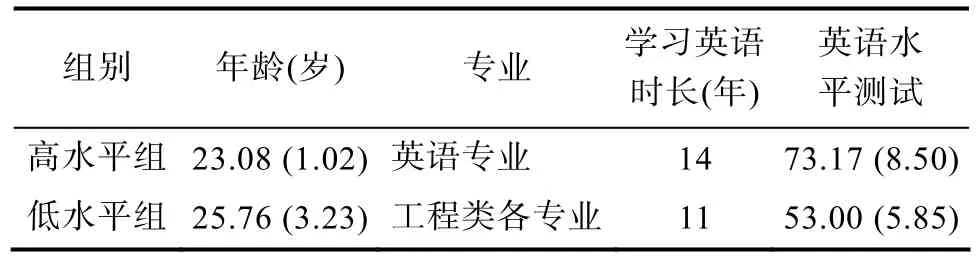

来自上海交通大学的两组被试参加了实验。第一组是一年级英语专业硕士生, 45名; 第二组是一年级工程硕士生, 也是45名, 来自包括机械工程、电子与通信工程、电气工程以及船舶与海洋工程等不同专业。英语专业硕士生平均年龄 23.08 (SD=1.02)岁, 工程硕士生因大学毕业后已有2~3年的工作经历, 平均年龄稍大, 为25.76 (SD=3.23)岁。总体来看, 两组被试都已具备成熟的母语读写能力,具有类似的学校教育经历, 都接受了从幼儿园到小学, 初中, 高中, 再到大学的正规教育。他们都从小学三年级开始学习英语, 但是进入大学之后, 英语教育经历显著不同, 英语专业硕士生在四年本科阶段都接受了非常严格的英语听说读写等各方面的专业训练, 在通过硕士研究生入学考试后, 还接受了近一个学期更为专业的英语学术训练。而工程硕士生在进入大学之后, 主要接受工程类的专业训练, 只在大学一年级和二年级参加每星期约4节的通用英语课程学习; 考录为工程硕士后, 他们每周六上午还参加4节通用英语课程的学习。

为了挑选出英语水平差别显著的被试, 在正式实验前上述两组被试都参加了 LexTALE测试。LexTALE是一项研究者常用来方便快捷地测试被试英语词汇知识的工具, 国外的研究证明 LexTALE也能有效地预测被试总体英语水平(见Lemhöfer &Broersma, 2012)。测试结束后, 把两组一共90名被试的分数转换成z分数, 把大于0.5的归为高水平组(共30人), 低于−0.5的归为低水平组(共 30人),把处在−0.5至0.5之间的被试删除(共30人), 不参加后续实验。从结果来看, 按此方法挑出来的被试与一开始按专业标准划分的结果完全一致, 高水平的被试全部为英语专业硕士生, 而低水平组的全部为工程硕士生, 只不过英语专业较低水平与工程硕士较高水平者都被过滤掉, 从而确保两组被试水平差别显著,t(58)=10.70,p< 0.001。表1呈现了两组被试基本信息以及LexTALE测试结果。

表1 高低水平两组被试的基本信息

2.2 材料

实验材料由 30篇汉英两个版本的故事组成,英语故事由 Gernsbacher等(2004)的实验材料改编而成, 汉语故事由对应的英语故事翻译而来(见表2)。译者为翻译经验丰富、具有语言学背景的研究人员。翻译后再请具有语言学背景的博士生核对,检查其是否自然、流利, 并做必要改动。

每个故事都有3段, 每段共4句话。第一段为介绍, 在第一句话引入故事的人物, 并在第三句话再次提及这个人物, 而第二、第四句话则只展开故事情节。第二段进行人物控制, 总共有3种情形:(1)重复提及, 在该段的第一、三句话重复提及了第一段的人物角色; (2)引进新角色, 在该段的第一句话引入了一个新的故事角色, 第三句话重复该新角色; (3)中性情形, 在该段既没有重复原来的角色,也没有引进新的角色。故事的第三段是结尾段, 3种情形的第三段完全相同(详见表2)。

故事涉及旅行、科学、侦探等各种题材, 不存在中国读者不了解的文化难题。故事角色都是英语中很典型的、中国英语学习者也很熟悉的名字(如Mary, Philip等), 性别容易判定, 词长不超过两个音节。同时, 为确保所有被试, 尤其是工程硕士,在阅读时, 不会存在词汇、语法和句子等层次的问题, 在正式实验前让来自平行班级的 35名工程硕士参加由这些英语故事组成的书面阅读理解测试,标出阅读过程中碰到的不理解的单词和语法。然后,我们为标注的生词提供中文翻译, 并在实验前的一次课里, 对标出的难句和语法举例讲解。被试总共标出了45个不熟悉或不认识的词(1.5个/篇), 但是没有标出有需要解释的语法点。

故事由 E-Prime 2.0一段一段地呈现, 每一段呈现完后, 被试按“空格键”即从屏幕上消失, 此时屏幕上呈现一个探测词, 被试需要既快又准确地判断它是否在前面阅读过的段落里出现过, 通过按 J或F键来做出反应(J=是; F=否)。虽然在故事的第一、二和三段之后都会呈现探测词, 但只有第二段(角色控制段)之后的探测词才是考察点, 其他两处均为填充词, 为平衡“是”和“否”的总数量。

每读完一整篇故事, 被试还需要完成3道理解判断题, 一方面让他们在篇章处理时“为理解而阅读”, 而非简单记忆; 另一方面也是为了收集他们的理解测试分数, 以解答第一个研究问题。3道题中, 前两道为判断正误题, 第三道为选择题(详见表2)。这两种题型都已被证明是测量阅读理解的有效工具(Alderson, Brunfaut, & Harding, 2015)。

根据语言(汉、英)先把故事分成两列, 然后再采用拉丁方块、交叉平衡的方法, 把每种语言的实验故事共分成 3套(3个实验条件), 再把英汉两列故事搭配起来(每种语言的每套材料可以跟另外一种语言的任何一套材料搭配)总共构建了18套材料(3×3×2)。在这 18套材料当中, 每个故事出现的语言(汉、英)以及出现的实验条件(重复提及、引进新角色、中性)的次数相等。被试随机分配到这18套材料中的一套进行实验, 每名被试只能读到每个故事在每种实验条件下、英汉语言中的一个版本。

表2 实验所用的故事范例

2.3 过程

告诉被试, 将读到一系列英、汉语小故事, 每个故事都有3段, 一段一段呈现, 每读完一段按“空格键”继续, 屏幕上将呈现一个探测词, 需要既快又准确地判断它是否在前面的段落里出现过, 通过按J (是)和F(否)键来做出反应。另外, 每篇故事读完后, 还要完成3道理解判断题, 完成的时间不限。除了口头告知外, 被试还能在实验开始前的说明里读到上述内容。在安静的教室进行实验, 材料按伪随机的方式呈现, 方法是两篇汉语接着两篇英语,阅读前有提示性语言说明故事所用语言。我们鼓励被试按照自己的习惯进行阅读。同时, 为了进一步确保被试阅读时没有词汇等难题, 在实验进行过程中, 允许被试在碰到类似难题时举手提问。正式实验前, 被试需要完成两篇故事的培训练习。

3 结果

所有数据录入SPSS 17.0进行统计分析。拒绝零假设的值为ɑ=0.05,报道的是具体的p值。

3.1 故事理解测试结果

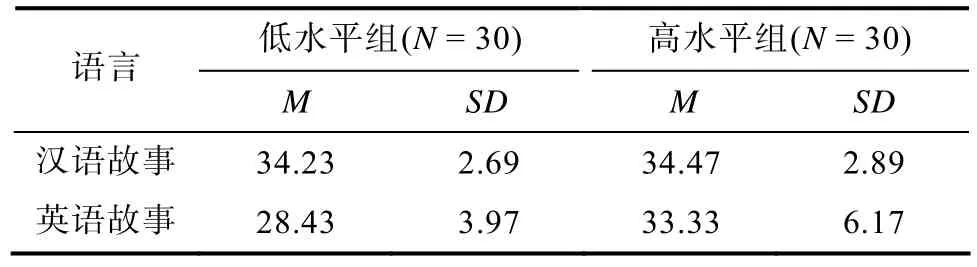

被试每答对一道正误或选择题都得1分, 不答或答错为0分。因此英、汉语故事理解的总分都是45分(3×15)。表3是两组被试英汉语故事理解分数的描述统计结果。

表3 高低水平两组故事理解总分的描述统计

从表3可以看出, 高低水平两组被试都表现出了较好并且很接近的汉语理解能力, 两组之间不存在显著区别(t< 1)。为检验两组是否都成功地把各自的理解能力迁移到了第二语言阅读, 以组(高、低)为组间变量, 语言(英、汉)为组内变量, 对被试的故事理解分数进行2×2混合设计的方差分析。结果显示, 组别具有主效应, 总体来看, 高水平组的故事理解要好于低水平组,F(1, 58)=6.64,p=0.013,η2=0.103; 语言(英、汉)也有主效应, 总体来看, 汉语理解要比英语理解好,F(1, 58)=21.10,p< 0.001,η2=0.267。

但是最重要、也跟本研究最相关的结果是, 语言和组别还存在交互效应,F(1, 58)=9.56,p=0.003,η2=0.141。简单效应分析显示, 对高水平组来说, 其英汉语故事理解分数接近, 不存在显著区别,t(29)=1.14,p=0.27; 但是低水平组的英汉语故事理解分数之间差别显著(t(29)=5.89,p< 0.001), 他们表现出的英语故事理解能力远不及汉语。这一结果说明,高水平组成功地把其阅读理解能力迁移到了英语阅读; 但是低水平组则没有, 尽管他们母语阅读理解能力高, 但是英语阅读理解能力却显著更低。

为了研究被试的英语水平和母语阅读能力与他们英语阅读的关系, 我们分别采用相关和回归分析对数据进行统计分析。首先, 把低水平组的英语故事理解分数与其英语水平分数和汉语故事理解分数进行相关分析。结果显示, 英语故事理解与英语水平之间显著相关(r=0.438,p=0.015), 但是与汉语故事理解却不存在显著相关(r=0.132,p=0.486)。以英语故事理解分数为因变量, 英语水平以及汉语故事理解分数为预测变量, 进行回归分析。结果显示, 这两大自变量解释了英语故事理解方差的显著部分, 达20.7% (R2=0.207,F=3.53,p=0.04), 被试英语水平是其英语故事理解的显著预测变量(β=0.44,t=2.54,p=0.017), 然而汉语故事理解却没有表现出显著的预测作用(β=0.13,t=0.73,p=0.474)。

也对高水平组被试的英语故事理解分数与其英语水平分数和汉语故事理解分数进行相关分析。结果表现出了与上述不同的模式:英语故事理解与被试英语水平之间不存在显著相关(r=0.105,p=0.581), 但是与汉语故事理解之间却显著相关(r=0.551,p=0.002)。以被试的英语故事理解分数为因变量, 他们的英语水平以及汉语故事理解分数为预测变量, 进行回归分析。结果显示, 这两大自变量也解释了英语故事理解方差的显著部分, 达 33.7%(R2=0.337,F=6.87,p=0.004), 被试英语水平没有表现出对英语故事理解的显著预测作用(β=0.19,t=1.18,p=0.249), 然而汉语故事理解分数却表现出了显著的预测作用(β=0.58,t=3.65,p=0.001)。

3.2 汉英语故事理解加工的心理认知过程

如前文所述, 这一部分是为了考察被试在进行故事理解加工时的心理认知过程, 即当故事的人物角色发生变换时, 被试是否能有效地对无关信息进行抑制, 以保持对当前人物角色的跟踪, 从而厘清故事的“因果链”。因为只有第二段后的探测词才是考察点, 而第二段后的探测词都是前面出现过的人物角色名字, 因此必须判断为“是”, 故删除所有判断为“否”的反应时, 同时也删除超过平均值 2.5个标准差的反应时(见Jiang, 2011)。高低两组总计共删除了约 5.78%的数据。同时以被试(F1)和角色探测词(F2)为随机因素进行统计分析。

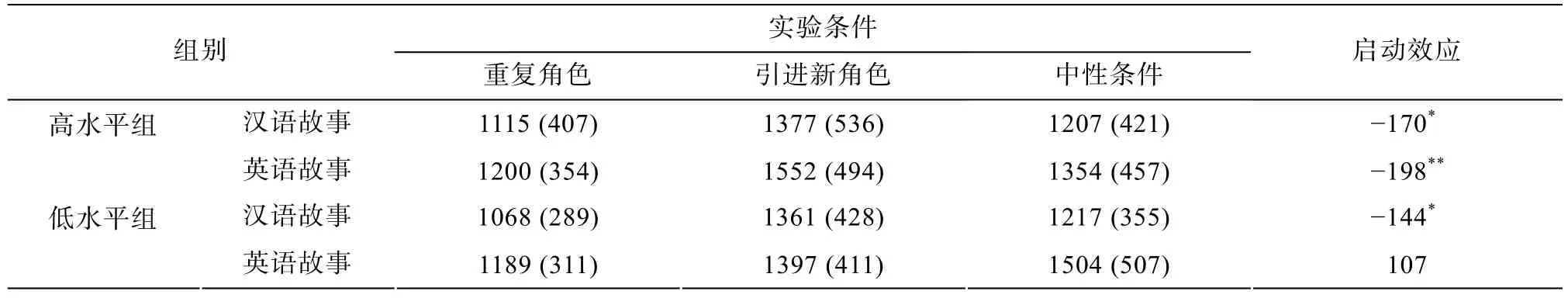

表4是高低两组被试英、汉语故事理解加工时,在 3种实验条件下(重复提及、引进新角色、中性条件)对故事的人物角色探测词的平均反应时。

3.2.1 汉语故事理解加工的心理认知过程

以组别(高、低)为组间变量, 实验条件(重复角色、引进新角色、中性条件)为组内变量, 对两组被试的平均反应时进行2×3混合设计的方差分析。结果显示, 组别没有主效应, 两组被试对角色探测词的平均反应时没有差别(F1(1, 58)=0.034,p=0.855,η2=0.001;F2(1, 58)=0.074,p=0.787, η2=0.001)。

表4 被试在3种实验条件下对角色探测词的平均反应时(单位为ms)

但是, 重要的是, 实验条件有主效应(F1(2, 116)=26.09,p< 0.001, η2=0.310;F2(2, 116)=20.99,p<0.001, η2=0.266), 而且组别与实验条件也不存在交互效应(F1(2, 116)=0.28,p=0.756, η2=0.005;F2(2, 116)=0.498,p=0.609, η2=0.009)。这个结果说明, 实验条件的不同造成了被试对目标探测词的平均反应时的显著差别, 而且这种差别不受组别不同(高、低)的影响。更具体地说, 当在故事第二段重复原来的人物角色时, 不管是高水平组还是低水平组, 对原来角色的反应都要比控制条件显著更快;而当在故事第二段引进新的人物时, 不管是高水平组还是低水平组, 对原来人物角色的反应都要比控制条件显著更慢。

上述结果证实了结构建造框架对母语故事理解的预测, 即当引进新的故事人物角色后, 两组被试都对原来的人物角色进行了抑制, 从而保证了对当前人物角色的跟踪。

3.2.2 英语故事理解加工的心理认知过程

同样, 也以组别(高、低)为组间变量, 实验条件(重复角色、引进新角色、中性条件)为组内变量, 对两组被试的平均反应时进行2×3混合设计的方差分析。结果显示, 组别也没有主效应, 两组被试对角色探测词的平均反应时没有差别(F1(1, 58)=0.004,p=0.953, η2< 0.001;F2(1, 58)=0.318,p=0.575,η2=0.005)。

但是, 实验条件有主效应(F1(2, 116)=18.40,p< 0.001, η2=0.241;F2(2, 116)=17.15,p< 0.001,η2=0.228), 更重要的是组别与实验条件还存在显著的交互效应(F1(2, 116)=4.73,p=0.011, η2=0.075;F2(2, 116)=4.71,p=0.011, η2=0.075)。简单效应分析显示, 高低水平的两组被试在3种实验条件下对故事角色探测词的反应存在不同的模式:(1)对高水平组被试来说, 当在故事第二段重复原来的角色时, 他们对原来人物角色的反应比较中性条件(即控制条件)下的反应显著更快(ps < 0.05);而当在故事第二段引进新的角色时, 他们对原来角色的反应要比较中性条件(即控制条件)下的反应显著更慢(ps < 0.05)。(2) 对低水平组被试来说, 结果却有些不同, 当在故事第二段重复原来的角色时,对原来角色的反应也比控制条件下反应显著更快(ps ≤ 0.005); 但是, 当在故事第二段引进新的人物角色时, 对原来角色的反应跟中性条件(即控制条件)下的反应没有区别(ps ≥ 0.12)。

上述结果说明, 在对英语故事进行理解加工时,当引进新的人物角色后, 高水平的被试仍然能对原来的人物进行有效抑制, 从而保证对当前人物角色的跟踪; 但是低水平的被试, 在引进新的故事人物后, 并不能对原来的人物进行抑制, 而是表现出“促进而无抑制” (facilitation-without-inhibition)现象, 即连贯和关联的信息, 总是能产生启动效应,加速他们对目标词的反应, 但是无关信息却并不会被抑制, 这使得他们的语义整合低效、缺乏层次(见Hu & Jiang, 2011; 吴诗玉, 马拯, 2015)。

4 讨论

本研究的第一个目标是通过语言测试的结果,检验第二语言阅读的“熔断”假说及“门槛”效应。从以上的数据分析结果可以知道, 高、低水平组母语故事理解分数接近, 但是只有高水平组成功地把他们的母语理解能力迁移到了英语阅读, 低水平组则没有。相关及回归分析进一步证实了这一结果, 在高水平组中, 母语理解能力与第二语言理解能力显著相关, 是第二语言故事理解的显著预测变量; 但是在低水平组中, 母语理解能力与第二语言理解能力并不显著相关, 不是第二语言故事理解的显著预测变量。这些结果与“熔断”假说的内容相一致, 即读者必须达到较高的第二语言水平, 并越过“门槛”时, 其在母语里所习得的认知和读写技能才能被第二语言阅读所共享; 否则, 读者的阅读体系将出现“熔断”, 表现出“门槛”效应。

本研究的第二个目标是通过心理语言学的在线测量的方法, 获取造成第二语言阅读体系出现“熔断”的认知心理证据。为此, 我们对高低水平两组汉英语故事理解加工的心理认知过程进行了比较。从上述结果可知, 对高水平的英语专业硕士生来说, 在重复的实验条件下, 不管是在母语还是在第二语言的故事理解中, 他们对角色探测词的反应都显著比中性条件(控制条件)快, 可见他们强化了对这一概念的激活; 更重要的是, 当故事出现新的人物角色时, 不管是在母语还是在第二语言的故事理解中, 他们对原来人物角色的探测词的反应都显著比中性条件慢, 可见他们有效地抑制了原来人物角色的激活, 以保持对最新的故事人物角色的跟踪。但是, 对较低水平的工程硕士来说, 尽管当故事的人物角色重复提及时, 也帮助他们强化了对这一概念的激活, 然而, 当故事出现新的人物角色时,尽管他们在母语的故事里也能有效地对原来的人物角色进行抑制, 但是在第二语言的故事理解加工中, 却没有成功地抑制原来人物角色的干扰。

概括起来看, 高水平的学习者成功地把母语阅读技能“迁移”到了第二语言阅读, 从心理认知过程来看, 他们为了构建对所读故事的连贯心理表征,能把表征因果顺序最相关的概念(即当前的人物角色)有效激活, 并把无关的概念(即先前的人物角色)进行抑制, 以释放有限的工作记忆资源, 并建立对故事的连贯的稳定的记忆表征。从 Kintsch (1998)的建构整合模型看, 高水平的读者能把“粗放、甚至矛盾”的命题网络进行有效整合; 从阅读的全景模型看, 他们能把最相关的概念保留在注意的中心;而从结构建造构架看, 他们有效地利用了结构建造的两大重要机制, 尤其是抑制机制来管理他们的结构建造过程。相反, 低水平的学习者看来并没有在心理表征构建的过程有效地调节概念的激活, 因为与当前阅读无关的人物角色仍然保留在他们注意的中心, 这最终将影响他们有效地跟踪故事的人物,从而厘清故事内的“因果链”。统一起来看, 我们认为这些结果展示了“迁移”与心理表征建构过程中概念激活的关系, 更具体地说是迁移与抑制的关系,即把母语阅读能力成功地迁移到第二语言阅读的学习者能够成功地抑制在理解加工中不相关信息的干扰, 而阅读技能迁移失败的学习者却无法有效地抑制不相关信息。正如前文所述, 从结构建造构架来看, 抑制是结构建造的中心, 管理着结构建造的过程(Gernsbacher & Faust, 1991), 因此从这个角度看, 高水平的第二语言故事理解跟母语故事理解是一致的, 也是通过构建对所读故事内容的连贯心理表征来实现的。

以上的结果也表明, 造成第二语言阅读体系出现“熔断”的认知心理证据是第二语言心理表征建造与概念激活的调节问题, 更具体地说是抑制机制的作用问题。当第二语言水平较低的时候, 尽管读者在词汇、语法及句子层次上的加工不存在问题,但是由于无法有效地调节概念的激活, 即把最相关的概念保持在注意的中心, 并抑制无关概念的干扰,导致他们无法有效地进行“建构整合”, 并建立对故事的稳定的记忆表征, 或者建造了“大块头的、缺少连贯”的心理结构(Gernsbacher, 1990: 213), 殃及理解; 相反, 当第二语言水平较高, 越过“门槛”时,他们能有效地调节概念的激活, 把最相关的概念保持在注意的中心, 抑制无关概念的干扰,实现有效地“建构整合”, 最终帮助他们建造了对所读故事内容的“网络化的、有层次的、只有一些主要子结构”的心理结构, 惠及理解。

为何低水平的第二语言学习者在阅读时无法有效地调节概念的激活, 即把最相关的概念保持在注意的中心, 并抑制无关信息的干扰呢?先前的研究者曾经探讨过概念激活的调节与工作记忆之间的关系。比如, 有研究者发现(Rosen & Engle, 1998; Wu& Ma, 2016), 除了同时作为贮存和加工信息的心理空间以外, 工作记忆的中心执行功能也能同时对不相关的信息进行抑制, 而如果工作记忆容量有限,个体在外在干扰面前就会变得异常脆弱。对二语学习者来说, 造成工作记忆资源有限除了本身容量的限制外, 很大程度上可能跟资源过度占用有关。比如, Frey (2005)发现, 抑制机制要与第二语言中别的认知过程(如第二语言单词解码和语义检索等)共享资源, 如果第二语言水平较低, 这些过程往往变得效率较低, 要消耗大量的认知资源, 使得留给抑制机制作用的资源有限。另外, 根据 McNamara和O’Reilly (2009)的观点, 阅读理解由两个既紧密联系又可分离的过程组成:解码(decoding)和理解(comprehension)。这两个过程都显著地消耗学习者的注意资源。正如 Perfetti (2007)的语言效率理论(Verbal Efficiency Theory)所提出的, 当个体已经发展了高效的词汇能力(如本研究中的高水平者), 他们的认知资源能被释放, 以留给更高级的过程(如构建和融合语义); 相反, 如果其词汇效率低下, 其注意资源就需要在多个过程中进行分配, 如单词层次的加工(解码和识别)或者理解层次中语义的提取等, 最终累及理解。而且, 低层次的微小不足, 却可能因为其对更高层次理解的传递效应, 导致其影响加倍扩大(Frey, 2005)。

低水平组被试能够在母语故事理解加工中对无关信息进行有效抑制, 这也说明他们欠缺的并不是抑制的能力, 看起来应该是他们第二语言能力的不足, 导致他们在外语言故事理解加工中, 抑制机制无法有效运转。因此, 要成功地进行第二语言故事的理解加工, 必须要使读者潜在的能力(如词汇效率等)发展到某个点上, 使得与抑制(结构建造的关键)相关的许多的无意识的决定过程能够高度自动化。我们认为这为第二语言阅读技能迁移的“门槛效应”提供了一个合理的解释。

二语阅读的“熔断假说”及其认知心理证据对第二语言阅读教学提供了一些启示。首先, 当前的一些英语教材仍然包含大量的关于如何培养和训练读者阅读技巧的内容; 在英语课堂上, 也仍然有大量的时间用来教授学生一些他们在母语里已经掌握的阅读技能和阅读策略。我们认为这些做法的效率值得商榷。如果正如“熔断”假说所提出的, 当学习者第二语言知识达到或超过了“门槛”, 其在母语里习得的认知和读写技能就能为第二语言阅读所用的话, 那么把时间和资源直接用在帮助学习者提升第二语言知识可能会更有效。这里的知识既包括第二语言的正字法、语音、语法、词汇以及篇章等被研究者明确定义为“语言问题”的知识(见Yamashita, 2001),从理解的心理认知过程看, 也包括学习者应具备的真实世界的个人经验以及世界知识(Xiang & Kuperberg, 2015)。其次, 既然成功地进行第二语言的理解加工, 必须要使读者潜在的能力发展到某个点上, 使得与抑制(结构建造的关键)相关的许多的无意识的决定过程能够高度自动化,那么教师需要更多思考的是这些潜在的能力的内容和性质, 以及其他相关的中介因素的作用。有研究发现(Walter, 2007), 对中低水平的学习者来说,句法解析能力的欠缺是造成第一语言与第二语言工作记忆差别的重要因素, 因此在教学中能够增加课堂活动, 以帮助读者提升和发展其句法解析的自动化程度, 看来是非常有意义的尝试。而且, 如果真如 Walter (2007) 所假设的, 第二语言工作记忆能力的发展受其第二语言音位体系表征的精致化所限制,那么, 进行适当的语音教育可能是帮助具备母语读写能力但初始接触第二语言阅读的学习者提升理解技能的有效方法。

5 结论

本研究发现读者的第二语言阅读体系的“熔断”以及“门槛”效应与读者的第二语言心理表征建构及其概念激活的调节和抑制机制的作用问题紧密联系。当第二语言水平较低的时候, 读者由于无法有效地调节概念的激活, 即把最相关的概念保持在注意的中心, 并抑制无关概念的干扰, 导致他们无法有效地进行“建构整合”, 并建立对故事的稳定的记忆表征, 或者建造了“大块头的、缺少连贯”的心理结构, 殃及理解; 相反, 当第二语言水平较高, 越过“门槛”时, 他们能有效地调节概念的激活, 把最相关的概念保持在注意的中心, 抑制无关概念的干扰,实现有效地“建构整合”, 最终帮助他们建造了对所读故事内容的“网络化的、有层次的、只有一些主要子结构”的心理结构, 惠及理解。我们认为, 要成功地进行第二语言篇章理解, 读者必须要使其潜在的能力(如词汇效率等)发展到某个点上, 使得与抑制(结构建造的关键)相关的许多无意识的决定过程能够高度自动化。

Ahmadi, M.R., Ismail, H.N., & Abdullah, M.K.K.(2013).The importance of metacognitive reading strategy awareness in reading comprehension.English Language Teaching, 6(10), 235–244.

Alderson, J.C.(1984).Reading in a foreign language: A reading problem or a language problem? In J.C.Alderson& A.H.Urquhar (Eds.),Reading in a foreign language(pp.122–135).Essex, UK: Longman.

Alderson, J.C., Brunfaut, T., & Harding, L.(2015).Towards a theory of diagnosis in second and foreign language assessment: Insights from professional practice across diverse fields.Applied Linguistics, 36, 236–260.

Bernhardt, E.B., & Kamil, M.L.(1995).Interpreting relationships between L1 and L2 reading: Consolidating the linguistic threshold and the linguistic interdependence hypotheses.Applied Linguistics, 16, 15–34.

Carrell, P.L.(1991).Second language reading: Reading ability or language proficiency?Applied Linguistics, 12, 159–179.

Clarke, M.A.(1980).The short circuit hypothesis of ESL reading - or when language competence interferes with reading performance.The Modern Language Journal, 64,203–209.

Cummins, J.(1979).Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children.Review of Educational Research, 49, 222–251.

Frey, L.(2005).The nature of the suppression mechanism in reading: Insights from an L1-L2 comparison.InCognitive Science Conference Proceedings(pp.714–719).Stresa,Italy.

Gernsbacher, M.A.(1990).Language comprehension as structure building.Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Gernsbacher, M.A., & Faust, M.E.(1991).The mechanism of suppression: A component of general comprehension skill.Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory,and Cognition, 17, 245–262.

Gernsbacher, M.A., Robertson, R.R.W., Palladino, P., &Werner, N.K.(2004).Managing mental representations during narrative comprehension.Discourse Processes, 37,145–164.

Goldman, S.R., Graesser, A.C., & van den Broek, P.(1999).Narrative comprehension, causality, and coherence.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Horiba, Y.(1993).The role of causal reasoning and language competence in narrative comprehension.Studies in Second Language Acquisition, 15, 49–81.

Hu, G., & Jiang, N.(2011).Semantic integration in listening comprehension in a second language: Evidence from cross-modal priming.In P.Trofimovich & K.McDonough(Eds.),Applying priming methods to L2 learning, teaching and research: Insights from psycholinguistics(pp.199–212).Philadelphia: Benjamins.

Jeon, E.H., & Yamashita, J.(2014).L2 reading comprehension and its correlates: A meta-analysis.Language Learning, 64,160–212.

Jiang, N.(2011).Conducting reaction time research in second language studies.New York, NY: Routledge.

Kintsch, W.(1988).The role of knowledge in discourse comprehension: A construction-integration model.Psychological Review, 95, 163–182.

Kintsch, W., & Welsch, D.M.(1991).The constructionintegration model: A framework for studying memory for text.In W.E.Hockley, & S.Lewandowsky (Eds.),Relating theory and data: Essays on human memory(pp.367–385).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Koda, K.(2005).Insights into second language reading.Cambridge: Cambridge University Press.

Lee, J., & Schallert, D.L.(1997).The relative contribution of L2 language proficiency and L1 reading ability to L2 reading performance: A test of the threshold hypothesis in an EFL context.TESOL Quarterly, 31, 713–736.

Lemhöfer, K., & Broersma, M.(2012).Introducing LexTALE:A quick and valid lexical test for advanced learners of English.Behavior Research, 44, 325–343.

Linderholm, T., Gernsbacher, M.A., van den Broek, P.,Neninde, L., Robertson, R.R.W., & Sundermier, B.(2004).Suppression of story character goals during reading.Discourse Processes, 37, 67–78.

Magliano, J.P., & Radvansky, G.A.(2001).Goal coordination in narrative comprehension.Psychonomic Bulletin & Review,8, 372–376.

Magliano, J.P., Taylor, H.A., & Kim, H.J.(2005).When goals collide: Monitoring the goals of multiple characters.Memory & Cognition, 33(8), 1357–1367.

McNamara, D.S., & O’Reilly, T.(2009).Theories of comprehension skill: Knowledge and strategies versus capacity and suppression.In F.Columbus (Ed.),Progress in Experimental Psychology Research(pp.113−136).Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.

Perfetti, C.(2007).Reading ability: Lexical quality to comprehension.Scientific Studies of Reading, 11, 357–383.

Pichette, F., Segalowitz, N., & Connors, K.(2003).Impact of maintaining L1 reading skills on L2 reading skill development in adults: Evidence from speakers of Serbo-Croatian learning French.Modern Language Journal, 87,391–403.

Rosen, V.M., & Engle, R.W.(1998).Working Memory Capacity and Suppression.Journal of Memory and Language,39,418–436.

Salataci, R., &Akyel, A.(2002).Possible effects of strategy instruction on L1 and L2 reading.Reading in a Foreign Language, 14(1), 1–17.

Taillefer, G.E.(1996).L2 reading ability: Further insight into the short-circuit hypothesis.The Modern Language Journal,80, 461–477.

Taki, S.(2016).Metacognitive online reading strategy use:Readers’ perceptions in L1 and L2.Journal of Research in Reading, 39, 409–427.

Trabasso, T., Secco, T., & van den Broek, P.W.(1984).Causal cohesion and story coherence.In H.Mandl, N.L.Stein, &T.Trabasso (Eds.),Learning and comprehension of text(pp.83–111).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

van den Broek, P., Risden, K., Fletcher, C.R., & Thurlow, R.(1996).A ‘‘landscape’’ view of reading: Fluctuating patterns of activation and the construction of a stable memory representation.In B.K.Britton, & A.C.Graesser(Eds.),Models of understanding text(pp.165–187).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Walter, C.(2007).First- to second-language reading comprehension: Not transfer, but access.International Journal of Applied Linguistics, 17(1), 14–37.

Xiang, M., & Kuperberg, G.(2015).Reversing expectations during discourse comprehension.Language, Cognition and Neuroscience,30(6), 648–672.

Yamashita, J.(2001).Transfer of L1 reading ability to L2 reading: An elaboration of the linguistic threshold.Studies in Language and Culture, 23, 189–200.

Yamashita, J., & Shiotsu, T.(2015).Comprehension and knowledge components that predict L2 reading: A latenttrait approach.Applied Linguistics, doi: 10.1093/applin/amu079

Wu, S.Y.(2016).The use of L1 cognitive resources in L2 reading by Chinese EFL learners.London: Routledge.

Wu, S.Y., & Ma, Z.(2015).The facilitation-without-inhibition phenomenon in L2 lexical-semantic processing.Modern Foreign Languages, 38(5), 646–655.

[吴诗玉, 马拯.(2015).二语词汇语义加工中的“促进而无抑制现象”研究.现代外语, 38(5), 646–655.]

Wu, S.Y., & Ma, Z.(2016).Suppression and working memory in auditory comprehension of L2 narratives: Evidence from cross-modal priming.Journal of Psycholinguistic Research,45, 1115–1123.

Wu, S.Y., & Wang, T.S.(2006).On transfer of reading skills within the structure building framework from psychocognitive perspectives.Foreign Language Teaching and Research, 38(2), 122–128.

[吴诗玉, 王同顺.(2006).结构建构框架下的外语阅读技能迁移研究.外语教学与研究, 38(2), 122–128.]

Yang, F., & Wu, S.Y.(2016).Ultimate attainment of native-like L2 reading proficiency: Evidence from L2 discourse processing.Foreign Language Learning Theory and Practice,(4),1–9.

[杨枫, 吴诗玉.(2016).我们能否像阅读母语那样地阅读外语?在线篇章处理的证据.外语教学理论与实践, (4),1–9.]

Zhang, L.J.(2010).A dynamic metacognitive systems account of Chinese university students’ knowledge about EFL reading.TESOL Quarterly,44(2), 320–353.