从公平性看《农民专业合作社法》

■ 文 / 任大鹏 曲承乐

从公平性看《农民专业合作社法》

■ 文 / 任大鹏 曲承乐

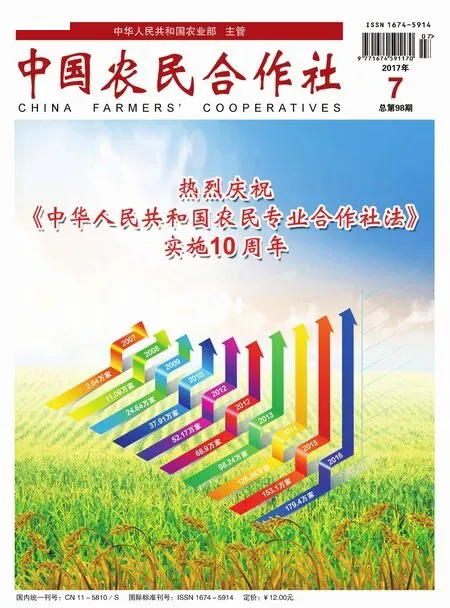

回顾《农民专业合作社法》实施的这10年,合作社注册数量及其成员出资总额急速增加,社会和市场对农民专业合作社的认知程度也不断提高,农民专业合作社逐渐成为重要的市场主体类型。推进合作社发展、规范合作社行为、促进农业和农村经济发展的立法宗旨基本得以实现。值此《农民专业合作社法》实施10周年之际,有必要对照合作社发展的实际,对《农民专业合作社法》的立法意旨、制度设计等进行检审,以便通过法律修订,为中国特色的农民专业合作社发展提供更为科学、有效的法律制度环境。

一、现行法对公平价值的秉持

法律的主要价值目标是实现社会的公平正义,所以《农民专业合作社法》在赋予合作社市场主体地位的同时,强调合作社的社会属性,即意图通过合作社组织,凝聚经济与社会发展中的弱势群体,改善其竞争能力与市场话语权,最终实现合作社与其他市场主体的地位公平。这主要是考虑到小规模农户在市场竞争过程中的天然弱势和我国现行合作社产生的特定背景。弱小农户需要利用合作社这一组织平台摆脱自身条件,改善资本、信息和能力不对称的局面。由于合作社发展面临着资金、技术、管理能力等诸多先天短板的掣肘,在市场交锋中难以与其他主体进行公平竞争。为平衡这种有失偏颇的竞争格局,改善合作社所处的不利地位,《农民专业合作社法》为合作社提供了更有优势的政策与法律环境,在治理结构、财产制度、盈余分配制度、破产清算程序、政策扶持与法律适用豁免等方面赋予合作社竞争特权。从合作社自身的规范性出发,法律需要调适合作社内部的成员关系,实现合作社成员间的民主权利和经济利益的公平。这主要因为不同农业经营者之间业已形成的资源持有和使用上的差异。合作社内部的成员异质性既是合作社建立和发展的动力基础,又是合作社内部不公平的重要原因。由于优势资源占有的差异性,合作社的成立与运行往往离不开龙头企业、大户和社区精英的带动。基于差异性形成的内部话语权,使得法人成员、大户在合作社中挤压小规模农户的民主权利和经济利益成为可能。由于小农户被视为合作社生存与发展的基础,为了消除这些差异对小规模农户的权利挤压,《农民专业合作社法》在制定诸如登记规则、一人一票制度、惠顾额返还制度、财产补助利益均享制度等一系列社内管理制度时,更倾向于保护小农户成员权利,确保合作社的内部公平。

《农民专业合作社法》在赋予合作社法人资格的同时,将现代企业的制度与农业生产的组织方式相结合,为小规模农户利用合作社组织形式最大限度地提供机会。《农民专业合作社法》通过设立登记制度、成员资格限制、财产账户制度、内部治理制度与国家扶持制度,实现了对现行合作社的形塑与矫正。低门槛、包容性的制度设计体现了合作社中农民的主体地位,通过划分合作社资产与成员个人财产的权利边界,保护了农民成员的财产权利与经济利益,一系列的治理制度也保障了农民成员在合作社发展过程中的民主权利。受各地相继落地的配套政策佐助,10年间,合作社对农民的带动能力不断增强,农业资源配置的效率得以提高,农产品质量得到不断提升,农业技术水平和农业可持续发展能力得以增强。加入合作社的农民收入普遍高于其他农民,合作社的社会认知度也得到显著改善。

二、合作社发展实践的公平性偏离

公平性偏离的原因很复杂,既有法律制度本身的缺陷,也有扶持政策的不到位和不准确,还有合作社自身的先天不足和后期可持续发展能力的欠缺,以及10年来合作社发展的外部环境的变化等原因。总体上,我国的合作社规模仍然偏小,产品竞争力较弱。尽管合作社被赋予更有优势的竞争特权,但并未从根本上扭转其在市场竞争中的劣势地位。法律希望达到的内部公平目标在实践中同样出现偏差,少数人控制合作社,小规模成员在合作社中的民主权利和经济利益不能得到有效保障的现象比较突出。作为一个市场主体,《农民专业合作社法》确立的公平性规则在与合作社逐利追求的博弈过程中被逐渐异化。在合作社内部,成员与合作社财产权属及财产利益界线不清、归属不明的情况依然存在。资本话语权大于交易话语权,风险由少数人承担的现象比较突出。部分合作社生产方式的改变使得成员的出资方式和交易量的认定方式与制度设计之间出入很大,惠顾返还原则也愈发不能有效实现。

基于对合作社内外部公平性的考量,《农民专业合作社法》对扶持政策作出了专门的制度安排。在实际执行过程中,政府为提高扶持资源的配置效率,通常会设立各种考核指标筛选扶持对象。扶持政策的作用就逐渐表现为对符合考核指标的合作社的锦上添花,扶持效果上的马太效应偏离了《农民专业合作社法》中对合作社进行知识性赋权、关系性赋权和体制性赋权的扶持本意。考核指标的导向对合作社的成立与发展具有重大影响,部分合作社为争取有限的扶持资源,在运行过程中就规模、成员人数等“盲目增肥”,个别合作社不惜采取“美化账户”、财务造假等手段提高账面的盈利能力。合作社质量“良莠不齐”,虚假登记、“休眠”“空心”合作社现象使得合作社对小规模农户的带动作用成为一种空谈。

三、合作社制度的公平价值重塑

10年的实践基础上,需要法律赋予合作社以新的程序公平与实质公平内涵,法律修订势必要重视这种新变化。

从外部公平性的角度出发,亟需提升合作社的市场竞争能力,提高合作社的市场话语权。为此,需要从扶持合作社之间的联合与合作、提高合作社的资源配置能力、强化和完善扶持政策等角度完善相关法律制度。例如,需要为联合社的设立提供宽松的准入门槛;需要进一步明确合作社的产权关系以便提高合作社的资信水平;需要完善土地经营权入股和租赁制度便于合作社扩大经营规模;需要坚持包容性理念以鼓励更多农户建立和使用合作社服务;需要完善合作社用地、用水、用电制度,尤其要为合作社从事产后加工提供更为便捷的建设用地取得、产品认证条件等制度;需要建立更适宜于合作社发展需求的财税政策和人才支持政策等。

从内部公平性的角度来说,亟需协调成员间的利益关系,明确合作社中不同层级的成员享有的权利、承担的义务和责任。具体而言,需要规范合作社的内部机构设置,完善成员大会、成员代表大会、理事会、理事长等的层级赋权和限权机制;需要疏通小规模成员以土地等要素入股合作社的制度管道,以消除过大的成员异质性,以保护小农户分享合作社增值利益的权利;需要保障财政补助形成的财产的收益在全体成员间的均享;需要明确在合作社解散时财政补助形成财产的处置办法以防止其被少数成员侵占;需要进一步明确成员与合作社之间的财产权利边界,完善成员账户制度,以保护成员参与分配及自由退社的权利;需要建立投资较多成员的风险保障机制,真正实现成员间风险共担等。

10年来,合作社出现了服务型合作和要素型合作的分化。伴随着现实中一些合作社生产经营方式由成员生产转为合作社统一生产,土地入股成为部分合作社成员的主要出资方式等现象的产生,合作社在盈余分配方式上出现了明显的股份化倾向。为此,法律制度应该随着现实情况的发展进行调整,建立合作社内部货币、土地经营权等各类出资公平承担债务责任、公平分享剩余、公平承担风险等机制。

(作者单位:中国农业大学人文与发展学院)