变性淀粉及其在肉制品加工中的应用研究进展

刘文营,林海龙,车夏宁,陈文华,李家鹏,薛晓舟,高 尚,成晓瑜,张顺亮

(1.中国肉类食品综合研究中心,北京 100068;2.中粮营养健康研究院有限公司,北京 102209;3.肉类加工技术北京市重点实验室,北京 100068)

变性淀粉及其在肉制品加工中的应用研究进展

刘文营1,3,林海龙2,车夏宁2,陈文华1,3,李家鹏1,3,薛晓舟2,高 尚2,成晓瑜1,3,*张顺亮1,3

(1.中国肉类食品综合研究中心,北京 100068;2.中粮营养健康研究院有限公司,北京 102209;3.肉类加工技术北京市重点实验室,北京 100068)

通过介绍变性淀粉、变性淀粉的加工及其在肉制品加工中的应用研究,概述变性淀粉的发展趋势。经淀粉的物理改性法、化学改性法、生物改性法和复合改性法改性后所获得的产品各有优劣,复合改性法加工的变性淀粉在一定程度上具有综合优越性。变性淀粉的添加能够明显改善肉制品的加工品质,降低肉制品加工的脂肪添加量,对肉制品的感官品质也有明显的提升作用。因此,拓展变性淀粉的原料来源、研究变性淀粉高效及环境友好型的加工方式、开发适用于不同产品的变性淀粉,将是未来发展的方向。

变性淀粉;交联;糊化;肉制品;质构;降脂

淀粉是一类大宗、天然、可再生资源,是工业领域生产原料的重要组成部分。但是随着工业化的迅速发展,原始的淀粉原料已经无法满足新型工业发展的需求。

变性淀粉的开发利用已经有150多年的历史,无论是变性淀粉的加工种类还是产量,均得到了长足发展,极大地促进了工业化生产的发展。我国变性淀粉的发展始于20世纪80年代,近年来发展迅速,尤其是2014年变性淀粉国家标准的出台,有力推动了食用变性淀粉行业的发展[1]。变性淀粉所用的原料多数为马铃薯淀粉、玉米淀粉和木薯淀粉等,经过不同取代度的变性处理后,淀粉的黏度、黏稠性、透明度、抗老化性和拉丝性能等均得到良好改善,一定程度上拓展了产品加工的可利用度。

变性淀粉在食品加工中的利用,主要体现在以下几点:①在肉制品中作为增稠剂、稳定剂,能够增加肉制品的冻融稳定性、保水性、持水性和弹性等[2],亦能进行低脂肉制品的加工[3];②在面制品中,改善面制品的黏度稳定性、糊化温度、透明度、冻融品质和弹性等[4-5],并且对产品的外观和感官品质均有很大的提升作用[6-7];③变性淀粉还可以与羧甲基纤维素等复合进行可食用膜的加工[8],也可对油脂等进行微胶囊化加工[9]。

本文对国家标准允许使用的变性淀粉食品添加剂进行了汇总,并就变性淀粉在肉制品加工中的利用进行了分析,以期为科学研究和食品加工提供参考。

1 变性淀粉的种类

变性淀粉是通过分子切断、重排或者引入新取代基团而制得的淀粉衍生物,经变性后淀粉的性质发生了变化,或者又具有了新的性质。按照加工方式的不同,分为物理改性淀粉(预糊化淀粉、热处理淀粉等),化学改性淀粉(醋酸酯化淀粉、交联淀粉、氧化淀粉、醚化淀粉、磷酸酯淀粉、羧甲基淀粉、酸变性淀粉等),生物改性淀粉(酶水解淀粉等)和复合变性淀粉。

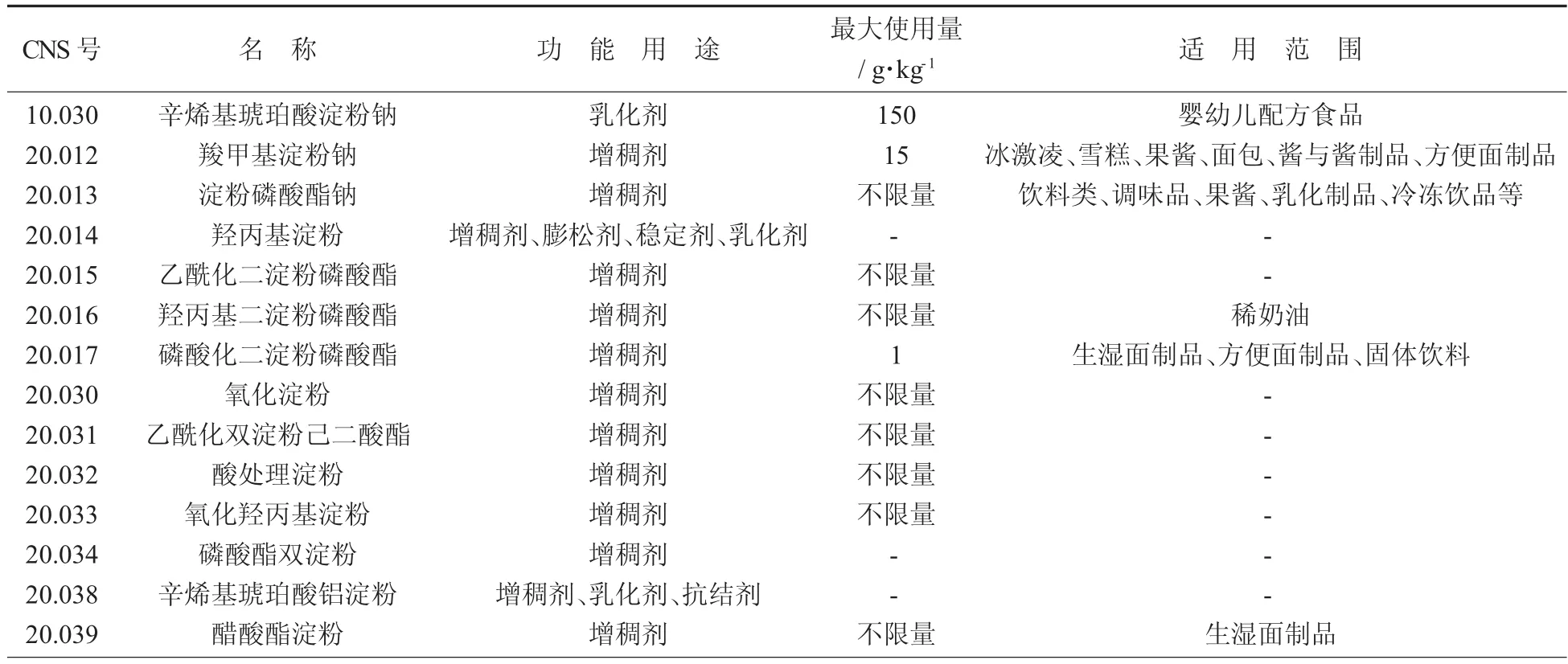

目前,我国将变性淀粉纳入食品添加剂中的种类有14个[10-11],其中尤以木薯变性淀粉的量居多[12]。

国家标准规定可以使用的变性淀粉见表1。

除常规的变性淀粉外,亦有苋属植物等变性淀粉的研究[13]。

表1 国家标准规定可以使用的变性淀粉

2 变性淀粉的加工研究

淀粉的变性能够对天然淀粉的加工特性产生有益的提升作用,目前进行淀粉改性的方法主要包括生物改性法、物理改性法、化学改性法和复合改性法等,其中以化学改性法为主[14]。同时,由于天然淀粉自身的性质,使得单一的改性方法达不到理想要求,因此人们进行复合改性技术的研究和加工。有研究采用机械活化-交联变性进行变性淀粉的加工,产品表观黏度和抗老化特性产生了增强的现象[15],优于单一改性的效果。

2.1 淀粉的物理法改性及效果

在物理法改性研究中,采用高静压力进行糯玉米淀粉的改性,高静压力与糯玉米淀粉透明度呈现负相关,同时溶解度、膨胀度、冻融稳定性、黏弹性也随着压力的增加而降低,高静压力的增加使得凝沉性增强,进而会影响到糯玉米的糊化温度[16]。

2.2 淀粉的化学法改性及效果

对木薯淀粉的变性改造,也是变性淀粉加工业的重要方面,基于在醋酸反应体系下,尽管制备的产品取代度较高,但是成本较高,也会产生废水;在碱性条件下制备的产品取代度偏低,性能改善较小[17-18]。有研究以木薯淀粉为原料、醋酸酐为酯化剂、甲苯-4-磺酸为催化剂,在水反应体系中进行了木薯醋酸酯淀粉的加工,其制备的醋酸酯淀粉取代度范围为0~0.122[19],高于碱性条件下制备的产品取代度,尽管低于以浓硫酸或者醋酸酐为反应体系制备的醋酸酯淀粉,但是综合成本等经济因素仍然具有工业生产的优势。

交联是制备变性淀粉时广泛应用的一种方法,其系统环境(包括氯化钠、蔗糖添加量和pH值、渗透压等条件)的改变都会对变性淀粉的糊化等性质有明显影响。熊小雅等人[20]利用氯化钠、硫酸钠等通过改变反应体系的渗透压,渗透压的增加能促使以三偏磷酸钠为交联剂的交联反应,所得糊化产物具有良好的稳定性,且能够降低交联剂的使用量,效果显著。

2.3 淀粉的生物法改性及效果

在对变性淀粉的加工利用过程中,代蕾等人[21]利用G4酶进行了变性淀粉的处理,G4酶修饰后的专用淀粉较化学法改性淀粉的糊化温度明显降低,透明度、峰值黏度、冻融稳定性和热稳定性均明显增加,抗回生效应更为显著,有力地提高了火腿产品的品质[21]。

2.4 淀粉的复合法改性及效果

淀粉经复合法改性后,可以综合不同变性方式的优点,缩短反应时间、降低生产成本,对变性淀粉的冻融稳定性、低温稳定性和耐高温性能均有所提升[22]。

交联羟丙基复合变性淀粉的主要制备工艺是交联和醚化,2种工艺先后顺序的不同,对产品的加工性能影响显著。目前,研究较多的是反应时间相对较短和生产成本较低的先醚化后交联工艺。有研究以糯玉米淀粉为原料,分别以环氧丙烷为醚化剂、以三偏磷酸钠为交联剂、以氢氧化钠为催化剂、以无水硫酸钠为膨胀抑制剂,通过湿法工艺进行变性淀粉的加工。结果显示,取代度的大小与冻融稳定性、耐酸性和耐盐性呈正相关,而与透光度则呈负相关[22]。

谢晓明等人[23]采用醚化和交联对木薯淀粉进行复合变性,其通过对Na2SO4,NaOH,三偏磷酸钠、pH值和反应温度等参数的优化,制备出了保水性和冻融稳定性均较好的高黏度变性淀粉,提高了羟丙基变性淀粉的应用效果。亦有报道显示,羧甲基改性淀粉糊液的流变性能呈现为假塑性流体的特征,糊液的流变特性与糊液的质量分数有显著的量效关系[24],原料、醚化剂的种类、反应条件和酸碱等状态均是进行加工工艺控制的关键因素,都会对变性淀粉的黏度、取代度等产生影响[25]。

2.5 淀粉变性试剂残留的检测分析

在进行羟丙基变性淀粉的加工时,存在氯丙醇等有害物质的残留问题,针对氯丙醇的残留检测研究,除了国家标准规定的气相色谱法外[26],采用固相萃取-气相色谱-质谱联用法,相较于传统方法,其定性更为准确、灵敏度更高[27],是一种可以借鉴采用的检测方法。

3 变性淀粉在肉制品加工中的应用

肉制品品质及感官特性不仅受加工工艺的影响,也受原辅料种类的影响[28]。随着肥胖、心血管等疾病发生概率的增加,人们对肉制品消费的担忧越来越明显。同时,脂肪在不适宜的加工和贮藏情况下,易发生脂肪氧化,给消费者的健康带来潜在危害[29],所以肉制品生产企业必须在不改变肉制品感官品质的情况下,降低脂肪等高热量物质的比例,其中淀粉、变性淀粉、膳食纤维和植物油脂等具有良好的研究前景[30]。

3.1 变性淀粉在改善肉制品质感上的应用

变性淀粉具有较高的膨胀度、持水力和持油力,能够增加肉制品的保水性和黏结性,对肉制品的质构有明显提升作用。在实际应用过程中,变性淀粉的添加会显著降低肉制品的解冻损失和蒸煮损失,且浓度越高效果越明显[31]。

变性淀粉的添加量与低温火腿的蒸煮损失呈现负效应,同时,变性淀粉的添加对低温火腿的质构、色泽和感官品质也产生了显著影响,以感官分析,变性淀粉的添加量为10%时,低温火腿整体接受性最高[32]。

无论是在肉制品,还是乳化液中的利用,变性淀粉加工的产品都具有较高的稳定性[33]。有研究针对变性淀粉、脂肪和蛋白含量对香肠的质构特性及颜色的影响进行了分析,使用的是变性马铃薯淀粉,取代度介于3.32%~5.68%,变性淀粉的添加影响了香肠的持水力和蒸煮损失,使香肠的硬度得到了增加,但是对香肠的颜色没有产生影响[34]。对变性淀粉在波罗尼亚腊肠的应用效果进行研究时,变性淀粉使得乳化稳定性和乳化黏度产生了很大的变化,但是对pH值、持水性、凝胶性和刺入强度未有显著的影响(p>0.05)[35]。

3.2 变性淀粉在替代脂肪应用上的研究

变性淀粉的添加在一定程度上能够降低产品中脂肪的用量,L C Hoffman等人[36]对变性玉米淀粉在鸵鸟肉馅饼中作为脂肪替代物的应用进行了研究,其对使用猪脂肪和变性玉米淀粉、大豆分离蛋白与水的乳化体系2种方案的产品品质进行了分析,使用猪脂肪的产品较使用脂肪替代品的总脂肪含量高6%,2种方案产品的脂肪酸构成基本一致,使用脂肪替代物在降低了产品中总脂肪含量的同时,没有对产品的品质产生负面影响,效果显著。

在应用木薯变性淀粉进行低脂香肠的加工时,采用水20%,变性淀粉2%,大豆分离蛋白3%,卡拉胶0.4%,低脂香肠的质构和保水持油性能最优[37]。将羟丙基木薯淀粉应用于冷冻鱼丸加工时,淀粉糊化膨胀后填充到鱼丸肌原纤维蛋白网格中,有利于鱼丸的水分保持,降低鱼丸冻融损失,在产品保水性能上效果显著。

4 变性淀粉发展的趋势

随着科学知识的宣传和普及,人们对食物品质提出的要求也越来越高,一方面既要保障产品良好的感官品质、稳定的品质特性,另一方面还要求产品具有更高的营养价值。通过变性淀粉等原料的添加,可以在一定程度上保证产品具有优良的产品特性,尤其是在降低产品的脂肪含量上,应用前景十分广阔。

同时,拓展变性淀粉的原料来源、研究高效的变性淀粉加工方式、开发不同产品适用的变性淀粉也是未来发展的方向。

[1]吕翠平.食用变性淀粉国标出台办QS不再难 [N].中国食品报,2014-1-9(6).

[2]张发玲,梁艳,李桂华,等.变性淀粉在低温火腿中应用研究 [J].山东轻工业学院学报,2013,27(4):22-25.

[3]王仲礼.功能保健肉制品的开发方向及种类 [J].肉类工业,2005(7):43-44.

[4]杨震,叶晓枫,韩永斌,等.变性淀粉对非发酵面团冻融品质的影响 [J].食品科学,2015,36(19):101-105.

[5]段人钰,张坤生,任云霞.变性淀粉和瓜尔豆胶在速冻包子面皮中的应用研究 [J].食品工业科技,2014,35(1):196-201.

[6]米佳,梁艳,李桂华,等.变性淀粉对速冻米面制品的影响 [J].齐鲁工业大学学报,2015,29(2):42-44.

[7]陈逸鹏,田芳,梁建芬,等.变性淀粉影响冷冻春卷皮品质的研究 [J].食品科技,2016,41(4):162-168.

[8]Babak Ghanbarzadeh, Hadi Almasi, Ali A.Entezami physical properties of edible modified starch/carboxymethyl cellulose films[J].Innovative Food Science&Emerging Technologies,2010,11(4):697-702.

[9]黄洁虹.变性淀粉包埋多不饱和油脂氧化稳定性的研究 [D].广州:广东工业大学,2015.

[10]梁露锋,玉琼广,冯琳,等.食用木薯变性淀粉的发展与应用 [J].轻工科技,2014(12):1-3,21.

[11]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 2760—2014食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 [S].北京:中国标准出版社,2014.

[12]邵乃凡.国内外木薯产业的发展趋势及加快广西木薯产业发展的建议 [J].淀粉与淀粉糖,2009(2):1-3.

[13]Singh L,Sharma V,Sharma S.Preparation and characterization of modified starch isolated from Amaranthus paniculatus Linn[J].International Journal of Current Pharmaceutical Research,2011,3(2):62-64.

[14]张燕萍.变性淀粉制造与应用 [M].北京:化学工业出版社,2001:135.

[15]张正茂,李纪亮.机械活化-交联复合改性淀粉的流变特性研究 [J].食品工业,2016,37(5):194-197.

[16]任瑞林,刘培玲,包亚莉,等.高静压物理变性法对糯玉米淀粉理化性质的影响 [J].中国粮油学报,2015,30(3):23-29.

[17]Wang X,Gao W Y,Zhang L M,et al.Study on the morphology,crystalline structure and the thermal properties of yam starch acetates with different degrees of substitution[J]. Chemistry,2008,51:589-865.

[18]Zieba T,Kapelko M,Szumny A.Effect of preparation method on the properties of potato starch acetates with an equal degree of substitution[J].Carbohydrate Polymers,2013,94:193-198.

[19]蒋惠明,张斌,赵俊.木薯醋酸酯淀粉的制备与表征[J].轻工科技,2016(1):43-46.

[20]熊小雅,叶为标,高群玉.氯化钠及硫酸钠对木薯淀粉交联反应的影响 [J].粮食与油脂,2016,29(1):28-32.

[21]代蕾,南冲,熊柳,等.G4酶支取肉制品专用变性淀粉的研究 [J].粮油食品科技,2013,31(3):27-31.

[22]曹余,何绍凯,田映良,等.玉米交联羟丙基复合变性淀粉性能研究 [J].食品与机械,2015,31(2):16-19.

[23]谢晓明,夏槐天,何飞燕,等.高黏度羟丙基复合变性淀粉的制备研究 [J].广西职业技术学院学报,2016,9(2):1-5,20.

[24]薛丹,吕伟,刘祥,等.改性羧甲基淀粉糊液的流变性能 [J].食品与发酵工业,2016,42(4):75-79.

[25]李为民,张本山,汪建平,等.高取代度羧甲基玉米淀粉制备工艺的研究 [J].食品工业科技,2016,37(8):262-267.

[26]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.GB 29930—2013食品安全国家标准 食品添加剂 羟丙基淀粉 [S].北京:中国标准出版社,2013.

[27]何敏恒,张瑞瑞,刘信嘉,等.固相萃取-气相色谱-质谱联用法检测羟丙基变性淀粉中氯丙醇含量 [J].广东化工,2015,42(13):263-265.

[28]刘文营,张振琪,成晓瑜,等.干腌咸肉加工过程中品质特性及挥发性成分的变化 [J].肉类研究,2016,30(1):6-10.

[29]刘文营,戚彪,成晓瑜,等.猪脂肪诱导氧化过程及添加迷迭香精油的抗氧化活性 [J].肉类研究,2015,28(12):21-23.

[30]Miriam M Selani,Giovanna A N Shirado,Gregório B Margiotta,et al.Pineapple by-product and canola oil as partial fat replacers in low-fat beef burger:Effects on oxidative stability,cholesterol content and fatty acid profile[J]. Meat Science,2016,115:9-15.

[31]柳艳霞,赵改名,高晓平,等.大豆分离蛋白和变性淀粉对猪肉糜保水性的影响 [J].西北农业学报,2009,18(4):48-51.

[32]张发玲,梁艳,李桂华,等.变性淀粉在低温火腿中应用研究 [J].山东轻工业学院学报,2013,27(4):22-25.

[33]Shabbar Abbas,Mohanad Bashari,Waseem Akhtar,et al. Process optimization of ultrasound-assisted curcumin nanoemulsions stabilized by OSA-modified starch[J].Ultrasonics Sonochemistry,2014,21:1 265-1 274.

[34]Z Pietrasik.Effect of content of protein,fat and modified starch on binding textural characteristics,and colour of comminuted scalded sausages[J].Meat Science,1999,51:17-25.

[35]N Aktas H.Gençelep.Effect of starch type and its modifications on physicochemical properties of bologna-type sausage produced with sheep tail fat[J].Meat Science,2006:404-408.

[36]L C Hoffman,F D Mellett.Quality characteristics of low fat ostrich meat patties formulated with either pork lard or modified corn starch,soya isolate and water[J].Meat Science,2003,65:869-875.

[37]袁小龙,韩衍青,李景军,等.水分、变性淀粉、大豆分离蛋白和卡拉胶对低脂香肠的影响 [J].食品工业科技,2014,35(12):253-257.◇

Modified Starch and the Application in Meat Processing

LIU Wenying1,3,LIN Hailong2,CHE Xianing2,CHEN Wenhua1,3,LI Jiapeng1,3,XUE Xiaozhou2,GAO Shang2,CHENG Xiaoyu1,3,*ZHANG Shunliang1,3,

(1.China Meat Research Center,Beijing 100068,China;2.COFCO Nutrition and Health Research Institute Co.,Ltd.,Beijing 102209,China;3.Beijing Key Laboratory of Meat Processing Technology,Beijing 100068,China)

In this paper,the preparation of modified starch and modified starch in meat products processing research are introduced,and the trend of the development of modified starch are summarized.Starch modification methods including physical modification,chemical modification and biological modification method,while each approach are not the same,compound modified method had the obvious comprehensive superiority to a certain extent.Modified starch addition can significantly improve the processing quality of meat products,reduce the amount of fat meat products processing,with the quality of the sensory meat also has obvious improvement.Development of modified starch raw material sources,suitable method of modified starch processing,and develop different products applicable starch is the direction of future development.

modified starch;crosslinking;gelatinization;meat products;texture;reducing lipid

TS236

A

10.16693/j.cnki.1671-9646(X).2017.01.026

1671-9646(2017)01a-0097-04

2016-11-04

国家科技支撑计划项目(2015BAD28B01)。

刘文营(1983— ),男,硕士,工程师,研究方向为肉制品科学与加工。

*通讯作者:张顺亮(1985— ),男,硕士,工程师,研究方向为畜产品科学与技术。