外来入侵植物刺苍耳各部位的化感作用研究

袁着耕,刘 影,邵 华,赵 玉*,胡云霞,3

(1.伊犁师范学院 化学与环境科学学院,新疆 伊宁 835000; 2.伊犁师范学院 生物与地理科学学院,新疆 伊宁 835000;3.新疆维吾尔自治区普通高校天然产物化学与应用重点实验室,新疆 伊宁 835000; 4.中国科学院 新疆生态与地理研究所 干旱区生物地理与生物资源重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830011)

外来入侵植物刺苍耳各部位的化感作用研究

袁着耕1,刘 影2,3,邵 华4,赵 玉2,3*,胡云霞1,3

(1.伊犁师范学院 化学与环境科学学院,新疆 伊宁 835000; 2.伊犁师范学院 生物与地理科学学院,新疆 伊宁 835000;3.新疆维吾尔自治区普通高校天然产物化学与应用重点实验室,新疆 伊宁 835000; 4.中国科学院 新疆生态与地理研究所 干旱区生物地理与生物资源重点实验室,新疆 乌鲁木齐 830011)

为了探讨入侵植物刺苍耳各部位(根、茎、叶、果实)的化感作用,以及化感物质在水浸提液和醇浸提液中的富集程度,通过室内生物测定法检测质量浓度为0.05 g/mL的浸提液对金狗尾草、黑麦草、莴苣及小白菜种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:刺苍耳各部位的水浸提液中总体以叶的化感作用最强,其对金狗尾草、黑麦草、莴苣、小白菜发芽率的抑制率分别为36.4%、17.9%、25.8%、18.7%,对根长的抑制率分别达到了62.7%、68.4%、26.8%、34.7%;刺苍耳各部位的醇浸提液中,除了叶对4种植物根长的抑制率较高,分别达到92.5%、89.3%、36.7%、48.4%以外,根和果实也都显示出较强的化感作用,分别对其中3种植物根长产生显著的抑制作用,抑制率分别为21.2%~46.4%(小白菜除外)和48.0%~54.8%(黑麦草除外);总体上,各部位醇浸提液的化感作用强于相应的水浸提液。由此可见,刺苍耳的主效化感物质主要集中在叶中,且在醇浸提液中富集程度更高。

刺苍耳; 外来入侵植物; 浸提液; 化感作用

外来植物入侵是指一些植物通过有意或无意的人类活动引入其他非本源地,并在非本源地失去控制地暴发性扩散,对入侵地的生态系统造成严重的影响,给当地带来巨大的经济损失,有的甚至危害到人类的生存健康[1-4]。单从经济损失上来说,紫茎泽兰、凤眼莲、空心莲子草等几种外来入侵植物平均每年所造成的损失高达574亿元[5]。控制外来入侵植物已经刻不容缓。

刺苍耳(XanthiumspinosumL.)是隶属菊科苍耳属的1年生草本植物,原产于南美洲。该物种的入侵性很强,目前已广泛分布于欧洲的中部和南部及西北太平洋地区,被认为是一种世界性的杂草[6]。我国最早1932年在河南郸城县发现刺苍耳野生归化种,之后该草逐渐扩散到辽宁、内蒙古、宁夏、河北、新疆、安徽、甘肃等省(区)[7]。2009年首次在新疆的伊宁县被发现,随后扩散至尼勒克县、察布查尔县、巩留县、新源县、昭苏县、特克斯县、昌吉市、石河子等地区[8]。目前,刺苍耳已成为新疆外来植物中扩散速度最快和潜在危害最大的杂草之一[9]。由于刺苍耳结实量大,总苞密生倒钩刺易于附着在牛、羊等动物体毛上传播,其扩散迅速,且植株具硬刺,牲畜不食[10];加之其生态适应性较强,对本土植物或其他杂草有一定的抑制现象,故极易在入侵地形成优势种群,严重危害当地的农林牧业生产。当前,国内外对外来有害植物入侵机制提出了各种假说,如天敌逃逸假说[11]、入侵进化假说[12]、空余生态位假说[13]、新武器假说[14]等。其中,新武器假说认为外来种入侵与其化感作用有关。该假说推测,外来植物因为缺乏和入侵地植物共同进化的历史,可以产生使入侵地的本土植物更加敏感、难以适应的化感物质,从而影响其生长,并使自身占据优势。国内外大量研究表明,化感作用是某些外来植物成功入侵的机制之一,对其迅速占据生态优势起到了重要甚至是决定性的作用[15]。目前,已有多种外来植物,如薇甘菊、飞机草、加拿大一枝黄花、五爪金龙、肿柄菊、意大利苍耳等[16-21]被认为具有化感作用,有些已经鉴定出了主要的化感物质。化感作用是指供体植物通过茎叶挥发、淋溶、凋落物分解、根系分泌等途径向环境中释放化学物质,从而影响周围植物的生长与发育[22]。研究表明,刺苍耳的同属物种假苍耳[23]、苍耳[24]、意大利苍耳[25]对入侵地的多种植株有着明显的化感作用。董芳慧等[26]研究结果也表明,刺苍耳植株的水浸提液对植物种子的萌发有一定的抑制作用。本研究通过测定刺苍耳植株不同部位水浸提液和95%乙醇浸提液对2种双子叶作物和2种单子叶杂草种子萌发及幼苗生长的影响,比较刺苍耳不同部位提取物质化感作用的强弱,为进一步了解刺苍耳主效化感物质的分布、释放和作用方式,以及探索其蔓延机制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

刺苍耳采集于新疆伊犁察布查尔县。受体植物小白菜(Brassicachinensis)、莴苣(Lactucasativa)、黑麦草(Loliummultiflorum)、金狗尾草(Setariaglauca)的种子均购于伊犁种子站。供试药品均为分析纯。

1.2 方法

1.2.1 提取液制备 从新疆伊犁察布查尔县公路边挖取成熟的刺苍耳全株,冲洗干净后在室温下自然晾干,分为根、茎、叶、果实。用粉碎机粉碎并过孔径为0.42 mm的筛子,准确称取50 g粉末样品,加入1 000 mL的蒸馏水或者95%乙醇,放入电热恒温振荡水槽中振荡提取12 h后抽滤,即得0.05 g/mL的刺苍耳各部位水浸提液或95%乙醇浸提液,冷藏备用。

1.2.2 种子萌发试验 化感活性测定采用培养皿滤纸法。在直径为7.5 cm 的培养皿中加入4 mL的刺苍耳根、茎、叶及果实的水浸提液或95%乙醇浸提液,上覆2层滤纸,乙醇浸提液需在通风橱中挥干后再在各培养皿中加入4 mL 蒸馏水,均放入供试种子20粒,以蒸馏水为对照(CK),每组处理3个重复。放入恒温恒湿培养箱,25 ℃黑暗培养,6 d后统计发芽率并测量每株的根长和苗高。发芽率=规定日期全部发芽种子粒数/供试种子粒数×100%。

1.2.3 数据处理 发芽率数据均采用Origin 8.0制图;根长和苗高数据使用SPSS 18.0软件处理,首先利用单因素方差分析(ANOVA)检验差异是否显著,然后通过LSD法比较不同处理组间的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 刺苍耳不同部位的水浸提液对植株的化感作用

从图1可以看出,刺苍耳叶的水浸提液对金狗尾草、黑麦草、莴苣、小白菜种子的发芽率都产生了抑制作用,分别比对照减少了36.4%、17.9%、25.8%、18.7%,且差异显著。根、茎、果实的水浸提液对受体植物小白菜、莴苣、黑麦草的发芽率也产生了抑制作用,但效果不显著。刺苍耳果实、茎的水浸提液对受体植物金狗尾草发芽率产生了显著的抑制作用,均比对照减少了25.0%。

*表示与CK相比差异显著(P<0.05),下同

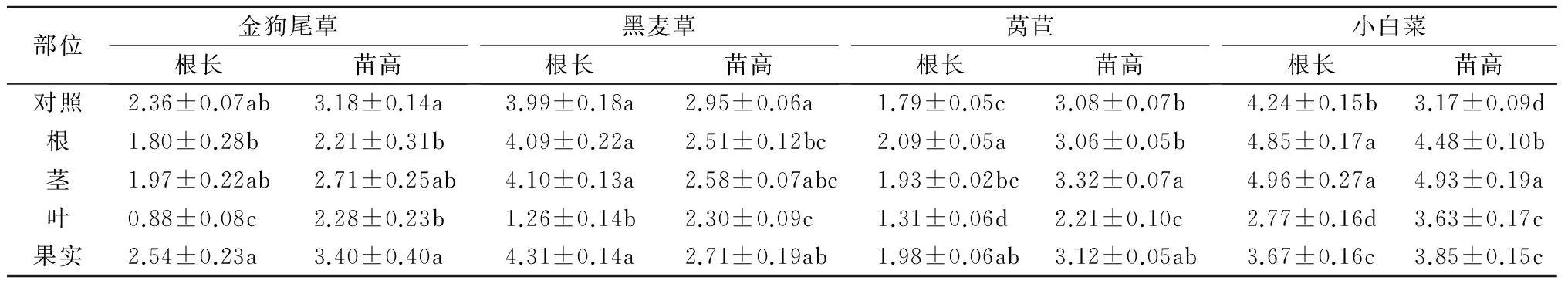

如表1所示,刺苍耳根的水浸提液对金狗尾草和黑麦草的根长无显著影响,但对二者的苗高有显著的抑制作用,抑制率分别为30.5%、14.9%;对莴苣根长具有促进作用,而对其苗高无显著影响;对小白菜根长、苗高均有显著的促进作用。茎的水浸提液对金狗尾草和黑麦草的根长和苗高均无显著性影响,对莴苣和小白菜的根长、苗高均具有促进作用。叶的水浸提液对4种植物苗的生长均具有显著的抑制作用(对小白菜苗高具有促进作用除外):对金狗尾草根长、苗高的抑制率分别为62.7%、28.3%,对黑麦草根长、苗高的抑制率分别为68.4%、22.0%,对莴苣根长、苗高的抑制率分别为26.8%、28.2%,对小白菜根长的抑制率为34.7%。果实的水浸提液对金狗尾草及黑麦草的根长和苗高均无显著影响;对莴苣的根长有显著的促进作用,而对苗高无显著影响;对小白菜根长有显著的抑制作用(抑制率为13.4%),而对其苗高有显著的促进作用。

表1 刺苍耳各部位水浸提液对4种植物根长和苗高的影响 cm

注:表中数值为平均值±标准误,同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05) ,下表同。

4种受体植物相比,单子叶杂草金狗尾草和黑麦草的根长和苗高对刺苍耳各部位水浸提液的化感作用比双子叶作物莴苣和小白菜敏感。刺苍耳各部位的水浸提液相比,总体上叶的水浸提液化感作用最强,对4种植物根长抑制率高低顺序为黑麦草>金狗尾草>小白菜>莴苣,且对前两者的抑制率均在60%以上,对后两者的抑制率在25%以上;根的水浸提液只对金狗尾草和黑麦草的苗高有显著的抑制作用;果实水浸提液只对小白菜根长有显著抑制作用;茎水浸提液对4种受体植物均无抑制作用。说明刺苍耳各部位所含的化感物质种类及含量可能各不相同,不同植物的种子对同种类化感物质的耐受性也各不相同。

2.2 刺苍耳不同部位的95%乙醇浸提液对植株的化感作用

从图2可以看出,刺苍耳叶的95%乙醇浸提液对金狗尾草、黑麦草、莴苣、小白菜种子的发芽率都产生了抑制作用,分别比对照减少35.5%、24.6%、17.7%、37.7%,且差异显著;果实的95%乙醇浸提液只对金狗尾草的发芽率产生了显著的抑制作用,比对照减少28.8%;根的95%乙醇浸提液对小白菜、金狗尾草的发芽率都产生了抑制作用,分别比对照减少33.9%、28.8%,且差异显著。

图2 刺苍耳各部位95%乙醇浸提液对4种植物发芽率的影响

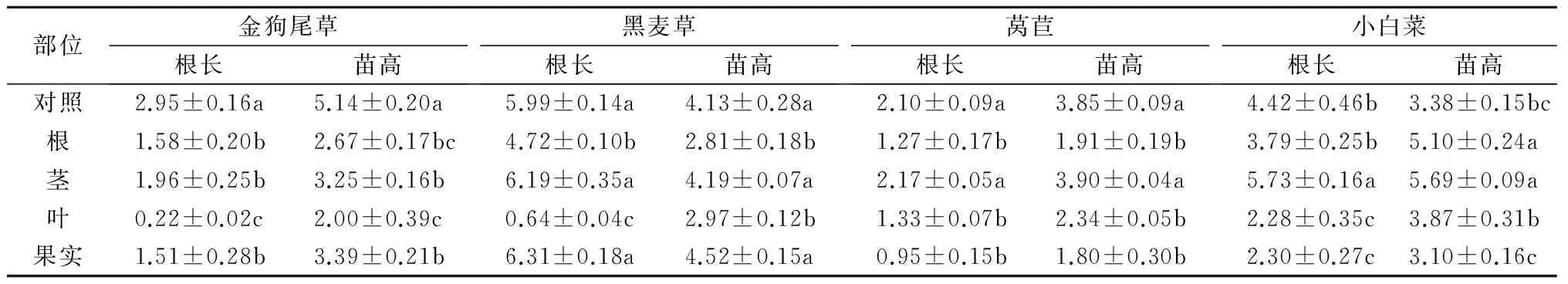

如表2所示,刺苍耳根的95%乙醇浸提液对金狗尾草、黑麦草、莴苣的根长和苗高均有显著的抑制作用,抑制率分别为46.4%和48.1%,21.2%和32.0%,39.5%和50.3%;对小白菜根长无显著性影响,而对其苗高有显著的促进作用。刺苍耳茎的95%乙醇浸提液对金狗尾草的根长、苗高均有显著的抑制作用,抑制率分别为33.6%、36.8%;对黑麦草和莴苣的根长和苗高均无显著性影响;对小白菜根长、苗高均具有显著的促进作用。刺苍耳叶的95%乙醇浸提液对4种植物苗的生长均具有显著的抑制作用(对小白菜苗高无显著性影响除外):对金狗尾草根长、苗高的抑制率分别为92.5%、61.1%,对黑麦草根长、苗高的抑制率分别为89.3%、28.1%,对莴苣根长、苗高的抑制率分别为36.7%、39.2%,对小白菜根长的抑制率为48.4%。刺苍耳果实的95%乙醇浸提液对金狗尾草的根长、苗高均有显著的抑制作用,抑制率分别为48.8%、34.0%;对黑麦草根长和苗高无显著性影响;对莴苣的根长和苗高均表现显著的抑制作用,抑制率分别为54.8%、53.2%;对小白菜根长有显著的抑制作用,抑制率为48.0%,但对其苗高无显著性影响。

表2 刺苍耳各部位的95%乙醇浸提液对4种植物根长和苗高的影响 cm

4种受体植物相比,总体上金狗尾草的根长和苗高对刺苍耳各部位95%乙醇浸提液的化感作用最敏感,小白菜最不敏感。刺苍耳各部位的95%乙醇浸提液相比,叶的化感作用最强,对4种植物根长都有显著的抑制作用,其抑制率高低顺序为金狗尾草>黑麦草>小白菜>莴苣,且对前两者的抑制率在90%左右,对后两者的抑制率在35%以上;根的95%乙醇浸提液显示了较强的化感作用,其中,对3种植物根长有显著的抑制作用,抑制率大小为金狗尾草>莴苣>黑麦草,其对前两者的抑制率在40%左右;果实的95%乙醇浸提液也显示了较强的化感作用,其中,对3种植物根长有显著的抑制作用,抑制率高低为莴苣>金狗尾草>小白菜,其对三者的抑制率都在48%以上;茎的95%乙醇浸提液只对金狗尾草有抑制作用。

对比分析刺苍耳不同部位的水和醇浸提液对4种植物种子发芽率、根长和苗高的化感作用发现,总体上,叶的化感抑制作用明显高于其余各部位,并且叶的乙醇浸提液的化感抑制作用强于水浸提液。

3 结论与讨论

关于化感作用对植物生长影响的研究主要分为种子萌发和幼苗生长等阶段[16-19]。本试验用刺苍耳的根、茎、叶、果实的水浸提液和95%乙醇浸提液分别对4种不同植物进行室内生物测定,结果发现,刺苍耳叶的水浸提液和95%乙醇浸提液对4种植物生长均产生了显著的抑制作用(对小白菜苗高除外),并且叶的95%乙醇浸提液对植株的抑制作用强于叶的水浸提液。由于浸提液性质的差异,其提取物种类及含量有所不同,因而表现出刺苍耳果实水浸提液对金狗尾草和黑麦草的根长、苗高无显著影响,对莴苣根长和小白菜苗高产生了较为显著的促进作用,而刺苍耳果实95%乙醇浸提液对金狗尾草和莴苣的根长、苗高及小白菜根长均产生了较为显著的抑制作用。同时试验结果还表明,刺苍耳化感物质主要集中在叶、果实中。这些水溶性化感物质有可能通过雨水淋溶、凋落物分解等方式释放到周围环境中,影响周围植物的生长,进而成功入侵成为优势种群。在后续的研究中,拟选择刺苍耳叶、果实的95%乙醇浸提液进行进一步的分离纯化,以期能从中鉴定出刺苍耳的主效化感物质。值得注意的是,在刺苍耳水浸提液和95%乙醇浸提液的生物测定试验中,均发现单子叶植物比双子叶植物更为敏感,说明刺苍耳中的化感物质可能具有一定的选择性。

从植物中寻找对其他植物具有毒害作用的植物毒素往往是研究某种植物是否具有化感作用的重要一环[27],这些植物毒素是否等同于化感物质,则尚需进行进一步的分析。此外,试验中刺苍耳的水浸提液和95%乙醇浸提液对不同植物产生的化感效应不同,说明化感作用是一个复杂体系,化感物质的变化及不同物种对刺苍耳化感作用适应能力的不同导致其对不同植物产生的化感效应不同。有研究表明,植物间的化感作用是由2种或2种以上的成分相互作用产生的,化感成分间还存在拮抗或促进作用[28]。而刺苍耳化感物质非常复杂,在不同环境因素或在其他因素影响下,可能会表现出不同的化感效应和强度。要完全弄清刺苍耳化感作用的发生机制,需要综合更多的指标进行更深入的研究。

本试验表明,刺苍耳各部位的2种不同浸提液的化感作用是客观存在的,但是在自然条件下化感作用会受到一系列外部环境因素如气候条件、土壤性质、资源水平等的影响。有研究[29]表明,当环境资源(养分、水分、光照)水平高时入侵种的竞争力高于本地种,利于外来植物入侵;而当资源水平低时则相反,不利于外来植物的入侵。而且在刺苍耳入侵过程中,本地种是否在长期适应和进化中产生了抗化感能力有必要进一步研究。因此,应该谨慎确定刺苍耳的化感物质及其作用机制。

[1] 李叶,林培群,余雪标,等.外来植物入侵研究[J].广东农业科学,2010,37(5):156-159.

[2] 徐承远,张文驹,卢宝荣,等.生物入侵机制研究进展[J].生物多样性,2001,9(4):430-438.

[3] 彭少麟,向言词.植物外来种入侵及其对生态系统的影响[J].生态学报,1991,19(4):560-569.

[4] Pimentel D,Lach L,Zuniga R,etal.Environmental and economic costs of nonindigenous species in the United States[J].Bioscience,2000,50(1):53-65.

[5] 李振宇,解焱.中国外来入侵种[M].北京:中国林业出版社,2002:32-33.

[6] 张振国,朱建雯,平亚飞,等.入侵植物刺苍耳与西瓜的资源竞争力初探[J].农业与技术,2012,32(4):65-66.

[7] 赵利清,臧春鑫,杨劼.侵入种刺苍耳在内蒙古和宁夏的分布[J].内蒙古大学学报(自然科学版),2006,37(3):308-310.

[8] 陈艺林,陈淑荣.苍耳的一个新异名[J].植物分类学报,2004,42(2):191-192.

[9] 宋珍珍,谭敦炎,周桂玲.入侵植物刺苍耳在新疆的分布及其群落特征[J].西北植物学报,2012,32(7):1448-1453.

[10] 杜珍珠,徐文斌,阎平,等.新疆苍耳属3种外来入侵新植物[J].新疆农业科学,2012,49(5):879-886.

[11] Mitchell C E,Power A G.Release of invasive plants from fungal and viral pathogens[J].Nature,2003,421(6923):625-627.

[12] Blossey B,Notzold R.Evolution of increased competitive ability in invasive nonindigenous plant:A hypothesis[J].Journal of Ecology,1995,83(5):887-889.

[13] Mark R N,Simberloff D,Lonsdale W M,etal.Biotic invasions:Causes,epidemiology,global consequences and control[J].Ecological Applications,2000,10(3):689-710.

[14] Callaway R M,Ridenour W M.Novel weapons:Invasive success and the evolution of increased competitive ability[J].Frontiers in Ecology and the Environment,2004,2(8):436-443.

[15] 彭少麟,邵华.化感作用的研究意义及发展前景[J].应用生态学报,2001,12(5):780-786.

[16] 邵华,彭少麟,张弛,等.薇甘菊的化感作用研究[J].生态学杂志,2003,22(5):62-65.

[17] 余香琴,冯玉龙,李巧明.外来入侵植物飞机草的研究进展与展望[J].植物生态学报,2010,34(5):591-600.

[18] 杨如意,昝树婷,唐建军,等.加拿大一枝黄花的入侵机理研究进展[J].生态学报,2011,31(4):1185-1194.

[19] 林淳,刘国坤.外来入侵植物五爪金龙的研究进展[J].亚热带农业研究,2008,4(3):177-180.

[20] 杨海艳,罗中泽,李桂花,等.肿柄菊对绿豆和水稻种子的化感作用[J].安徽农业科学,2011,39(13):7576-7578.

[21] 邰凤姣,韩彩霞,邵华.入侵植物意大利苍耳不同部位挥发油的化感作用及其化学成分的比较分析[J].生物学杂志,2015,32(2):36-41.

[22] Rice E L.Allelopathy[M].2nd ed.Orlando,Florida:Academic Press,1984:309-315.

[23] 赵微,陶波.外来杂草假苍耳(Ivaxanthifolia)化感作用研究[J].东北林业大学学报,2009,40(4):21-24.

[24] 高兴祥,李美,高宗军,等.苍耳对不同植物幼苗的化感作用研究[J].草业学报,2009,18(2):95-101.

[25] Shao H,Huang X,Wei X,etal.Phytotoxic effects and a phytotoxin from the invasive plantXanthiumitalicumMoretti[J].Molecules,2012,17(4):4037-4046.

[26] 董芳慧,刘影,蒋梦娇,等.入侵植物刺苍耳对小麦和苜蓿种子的化感作用[J].干旱区研究,2014,31(3):530-535.

[27] Gibson D M,Krasnoff S B,Biazzo J,etal.Phytotoxicity of antofine from invasive Swallow-worts[J].Journal of Chemical Ecology,2011,37(8):871-879.

[28] Blum U.Effects of microbial utilization of phenolic acids and their phenolic acid breakdown products on allelopathic interactions[J].Journal of Chemical Ecology,1998,24(4):685-708.

[29] 郑景明,马克平.入侵生态学[M].北京:高等教育出版社,2010:97-98.

Allelopathy of Each Part of Invasive Plant Xanthium spinosum L.

YUAN Zhuogeng1,LIU Ying2,3,SHAO Hua4,ZHAO Yu2,3*,HU Yunxia1,3

(1.Chemistry and Environment Science School of Yili Normal University,Yining 835000,China; 2.Bioscience and Geosciences School of Yili Normal University,Yining 835000,China; 3.University and College Key Laboratory of Natural Product Chemistry and Application in Xinjiang,Yining 835000,China; 4.Key Laboratory of Biogeography and Bioresource in Arid Land,Xinjiang Institute of Ecology and Geography,Chinese Academy of Sciences,Urumqi 830011,China)

The allelopathic effect of aqueous and ethanol extracts of different plant parts (i.e.root,stem,leaf,fruit) of the invasive plantXanthiumspinosumL.was evaluated at 0.05 g/mL onSetariaglauca,Loliummultiflorum,LactucasativaandBrassicachinensis.The results showed that among the aqueous extracts,leaf extract exhibited the most potent inhibitory activity,which suppressed the germination rate and root length ofS.glauca,L.multiflorum,L.sativa,B.chinensisby 36.4%,17.9%,25.8%,18.7% and 62.7%,68.4%,26.8%,34.7%,respectively.The ethanol extract of leaves inhibited root length ofS.glauca,L.multiflorum,L.sativaandB.chinensisby 92.5%,89.3%,36.7% and 48.4%,respectively.Furthermore,root and fruit extracts also showed significant allelopathic activity against three plants,inhibiting root growth by 21.2%—46.4%(exceptB.chinensis) and 48.0%—54.8%(exceptL.multiflorum),respectively.Overall,the inhibitory activity of the ethanol extracts was stronger than the aqueous extracts.This study reveals that the major active allelochemicals are present in the leaf ethanol extract.

XanthiumspinosumL.; exotic invasive plant; extract; allelopathy

2016-07-20

新疆维吾尔自治区自然科学基金项目 (2015211C291)

袁着耕(1991-),男,湖北潜江人,在读硕士研究生,研究方向:植物化感作用。E-mail:yuan19911028@sina.com

*通讯作者:赵 玉(1978-),男,安徽阜阳人,副教授,博士,主要从事植物生态学研究。E-mail: 2001zhaoyu@sohu.com

S451

A

1004-3268(2017)02-0073-05