菁松人工饲料选拔系一代杂交种农村饲养报告

杨 斌 黄希云 金欣烨 岳 玲 杜贝贝 顾海洋 司马杨虎,3* 杨发忠

(1.江苏省大丰蚕种场,江苏 大丰 224100;2.苏州大学基础医学与生物科学学院,江苏 苏州 215123;3.现代丝绸国家工程实验室,江苏 苏州 215123;4.云南楚雄州大姚县茶桑站,云南 大姚 675400)

家蚕人工饲料育是养蚕业由劳动密集型产业向技术密集型产业转变的一条重要途径,也是实现蚕业现代化的重要标志,因此是今后养蚕业发展的方向[1]。进一步开展家蚕人工饲料的实用化研究,对于促进我国的蚕业技术进步具有十分重要的战略意义。20世纪80年代以来,为研究和推广低成本人工饲料及适应性蚕品种,国内外蚕业界学者在家蚕对人工饲料摄食性的生理学和遗传学方面进行了广泛的研究,认为家蚕对人工饲料的摄食性和适应性与蚕品种有关,一般而言日系品种对人工饲料的摄食性好于中系品种,杂交种好于原种[2-6]。就目前而言,原种的1~3龄人工饲料育或原种全龄人工饲料育,对于稳定蚕桑产业更具有重要的现实意义。现行推广蚕品种对人工饲料的摄食性选择和提高,是实现原种人工饲料育的最捷径的途径,也是解决当今蚕业生产用种问题的最有效途径之一。但原种对人工饲料的摄食性提高是否会影响一代杂交种的综合性能的表现,这是解决蚕桑生产人工饲料育的关键所在。为此本试验分别以菁松选择系(菁松R)和对照系(菁松)与皓月组配分别生产的一代杂交种“菁松R×皓月”和“菁松×皓月”为材料,在江苏盐城大丰区和云南大姚县做了试验比较,试验结果总结如下。

1 材料与方法

1.1 试验材料

选拔种“菁松R×皓月”和对照种“菁松×皓月”均由大丰区蚕种场2016年春季制备。

1.2 饲养地点、户名及数量

表1 蚕种饲养地点、户名及数量

1.3 饲养方法

采用共育室共育,分区收蚁,1~3龄共育。江苏大丰点4龄饷食后进入大棚饲养,试验区和对照区分棚饲养。云南大姚点试验区和对照区同户同室饲养;全龄温湿度环境一致,桑叶、饲育方式、技术处理措施相同。

2 试验结果

2.1 养蚕成绩

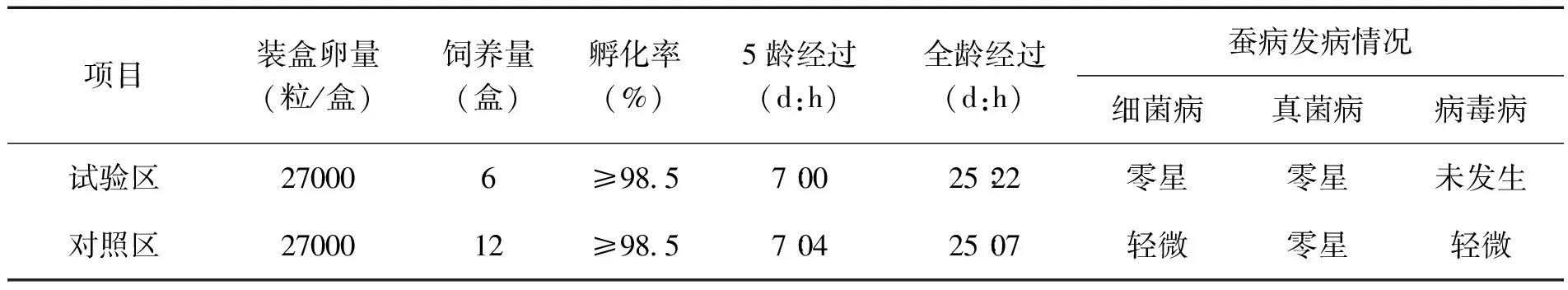

本次试验于9月7日上午8∶30收蚁,蚕种一日孵化率达98.5%以上,选拔种试验区和普通种对照区无差异;大丰试验点10月1日中午见熟,添食蚕用蜕皮激素后于10月2日凌晨上蔟。

表2 饲养成绩调查表(2016年秋-大丰点)

注:“零星”指一盒蚕种发病的蚕头数小于20头,“轻微”指一盒蚕种发病的蚕头数介于20~100头之间。

由表2可知,试验区幼虫发育经过比对照区长15h,细菌病和真菌病情况相似,均为零星,但试验区未见病毒病,对照则轻微发生。

表3 熟蚕体重调查表(2016年秋-大丰点)

由表3可以看出熟蚕体重试验区略大于对照,试验区和对照区熟蚕体重分别为3.3269(g/头)和3.2355(g/头)、公斤茧熟蚕头数分别为301和310。

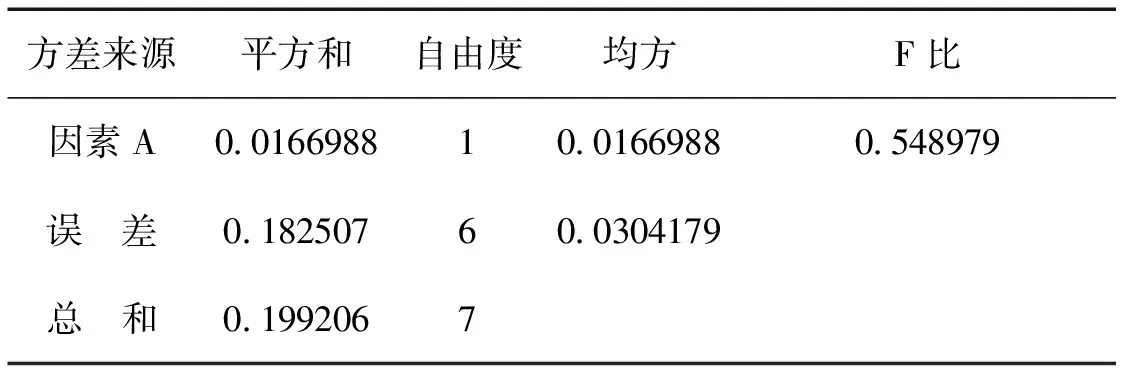

表4 熟蚕体重单因素试验方差分析表

有注:显著性因子:α=0.05

针对试验区和对照区五龄熟蚕体重进一步做方差分析(表4),因F0.05(1,6)=5.98738 > F比=0.548979,结果表明试验区和对照区5龄熟蚕体重的差异不显著。

2.2 产量、茧丝质成绩

表5 蚕茧产量、质量调查表(2016年秋-大丰点)

注:1.所有数据均按统一标准折算(以26500粒/盒为标准)。2.双宫茧栏为空白,由于蚕农使用了方格蔟,故不存在双宫茧。3.2016年秋季的茧价较高,为50元/kg 。4.产值一栏计算公式为:产值=收茧量×50元/kg+下茧×10元/kg。

表6 2016年秋季云南饲养成绩表

注:同户同室饲养

由表5可以看出试验种的张种产量比对照高2.41 kg,试验区和对照区的张种产量分别为30.3kg和27.92 kg;试验种的公斤茧颗数比对照少33粒,试验区和对照区分别为667和700(粒/kg);试验区的全茧量和茧层量略高于对照,而茧层率则略低于对照。对照的死笼率显著高于试验区,说明试验区的生命力可能要好于对照,云南大姚县的试验也有相同的趋势(表6)。2016年秋季云南点试验成绩(表6)大致可以看出,试验区与对照区的经济性状的差别不大,公斤茧粒数、茧层量、茧层率、死笼率相同,茧色、茧型也没有差别。唯一有较大差别是试验种单张产量比对照种高出15.8 kg,也就是说,试验种的抗病率比对照种高出79%,由于没有设置小区重复试验,还有待进一步试验。

表7 茧丝质检验成绩表(2016年秋-大丰点)

注:数据来自“农业部蚕桑产业产品质量监督检验测试中心(镇江) 茧丝质检验成绩表”

从表7可以看出大丰点试验区的上车茧率和茧丝长低于对照区,试验区对照区上车茧率和茧丝长分别为90.32%、94.91%和947.8m、982.7m,但试验区的解舒率72.25%和解舒丝长684.6m显著好于对照区,对照区的解舒率和解舒丝长分别为54.95%和540m。其他丝质性状相仿。

3 分析与讨论

3.1 江苏大丰点试验过程中遇到了较为不利的气候,小蚕期低温,5龄期至上蔟期间连续阴雨,蚕期略有延长,产量普遍不高(统计农村各点的数据,平均张种单产30kg左右),一定程度上影响饲养成绩。云南大姚试验点共喂养对照种7张和试验种6张,分2户农户饲养,其中一户可能是在养蚕过程中混淆了两个品种的数量,造成产茧数据差异较大,试验点负责人认为不能合理解释和数据不可信。另外一户农户精心喂养,严格区分,无品种间数量混杂现象,试验结果可信,所以总结采用了这一户的数据。由于该县晚秋蚕的气候条件极为不好,蚕儿饲养到5龄8d后感染血液型脓病,蚕儿大量死亡和许多不结茧蚕发生,导致单产不高。

3.2 饲养过程中观察发现试验区对蚕病的抗性略强于对照区,在不利的气候环境下蚕的发病数远远小于对照区,但发育经过略长,约长15 h,食桑旺盛,有少量小蚕,蚕体发育开差不明显;熟蚕体重方差分析也表明差异不显著。

3.3 此次大丰点试验区的总体饲养成绩和对照区无明显差异,表明菁松人工饲料选拔系对应的一代杂交种的生产性能基本符合原品种一代杂交种的产量、质量和丝质性状的要求。今后将继续扩大菁松人工饲料选拔系一代杂交种的饲养规模,进一步检验该杂交品种的综合生产性能。

[1]吕鸿声.蚕业科学面向21世纪[J].蚕业科学,1992,18(3):137-145.

[2]水泽久成.原蚕的人工饲料育[J].蚕丝科学与技术,1980,19(2):42-45.

[3]中国农业科学院蚕业研究所.家蚕不同原蚕品种对人工饲料的适应性调查-蚁蚕摄食试验[J].蚕业科学,1982,8(3):167.

[4]山本俊雄,清水久仁光.蚁蚕对人工饲料摄食性的遗传学分析[J].日蚕杂,1982,51(4):332-335.

[5]吴大洋,李春峰,陈家莲,等.家蚕人工饲料组成与不同蚕品种的摄食性研究[J].蚕学通讯,1998,(1):9-15.

[6]张国政,邰宁文,杨仁政,等.家蚕原种人工饲料适应性及稚蚕饲料实用化的研究[J].蚕业科学,1994,20(2):80-85.