北碑逸品塔铭佳作

宋爱平

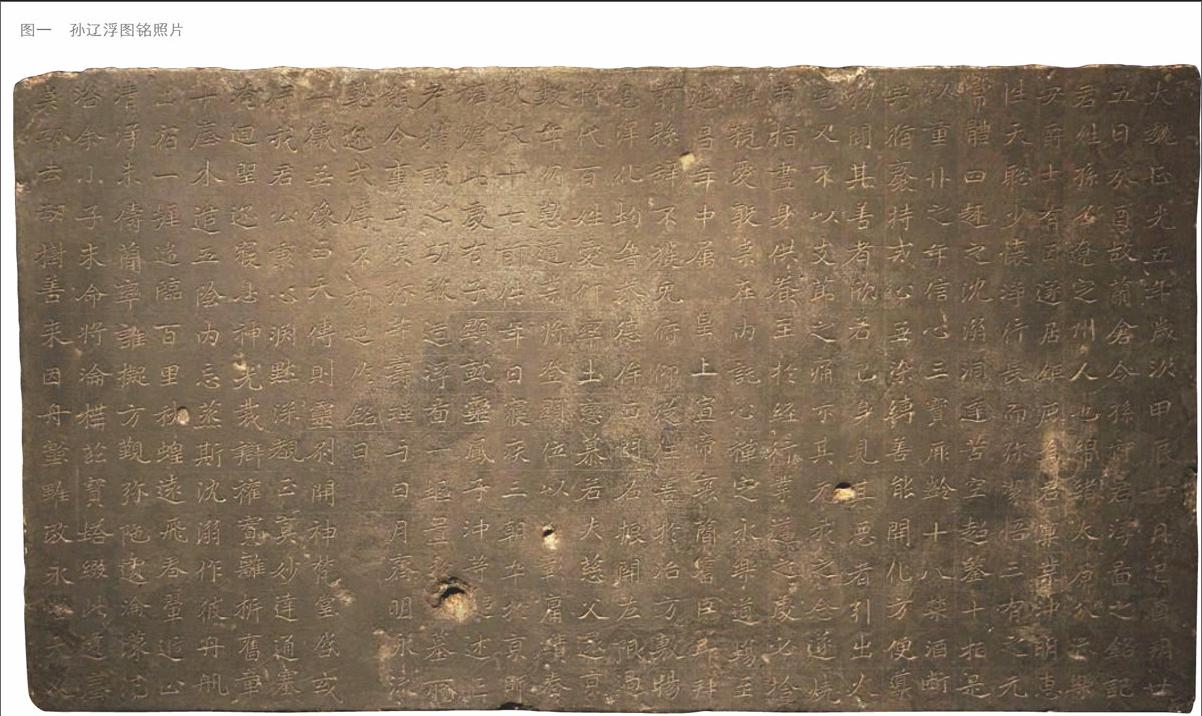

山东博物馆佛教造像艺术展厅展出一块馆藏“孙辽浮图铭”刻石(图一),形制为横长方形,高34、宽61.5厘米,铭文30行,行16字,正书,因石面有磕缺及铭文格式所需,有空字之处,共计471字。其刻写年代为北魏正光五年(524)七月二十五日。铭文记录了孙辽生平和造塔原因,通篇章法肃整,格调雍容大方,书法造诣很高,堪称魏碑佳作。

“孙辽浮图铭”于1954年人藏山东博物馆,为馆藏二级文物。铭身除个别处有坑洼磕缺之外,保存基本完好。孙辽浮图铭铭文拓片及内容释读已有著录,但拓片大都不够清晰,对铭文的释读也有不准确之处。现将该刻石的照片、拓片及释文共同刊出,以飨读者。

一、孙辽浮图铭释读

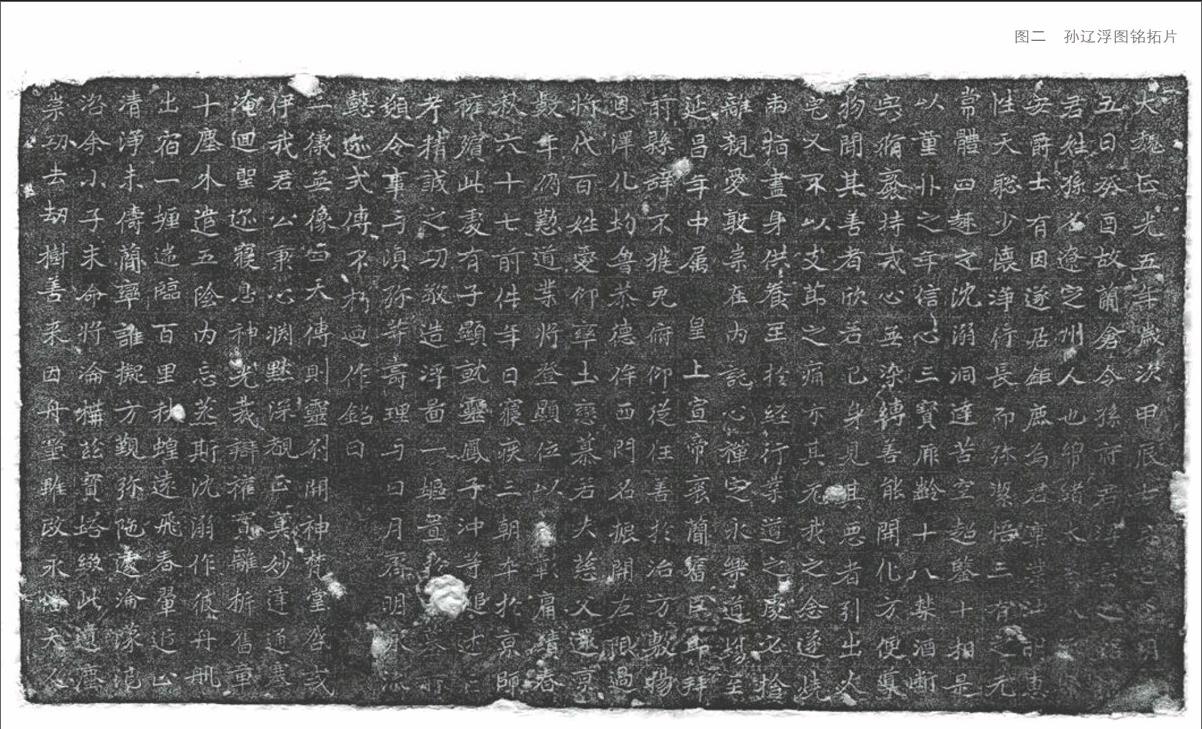

孙辽浮图铭铭文(图二)释读并断句如下:

大魏正光五年岁次甲辰七月己酉朔廿/五日癸酉故兰仓令孙府君浮图之铭记。/君姓孙,名辽,定州人也。绵绪太原,分流乐/安,爵土有因,遂居钜鹿焉。君禀业冲明,惠/性天聪,少怀净行,长而弥洁,悟三有之无/常,体四趣之沈溺,洞达苦空,超鉴十相。是/以童丱之年,信心三宝,厥龄十八,禁酒断/肉,修斋持戒,心无染缚,善能开化,方便导/物。闻其善者,欣若己身,见其恶者,引出火/宅。又不以支节之痛,示其无我之念,遂烧/两指,尽身供养。至于经行业道之处,必舍/离亲爱,敦崇在内,托心禅定,永乐道场。至/延昌年中,属皇上宣帝褒茼旧臣,即拜/前县,辞不获免,俯仰从任。善于治方,敷扬/恩泽,化均鲁恭,德侔西门,名振关左。限过/将代,百姓爱仰,率土恋慕,若失慈父。还京/数年,仍懃道业,将登显位,以彰庸绩。春/秋六十七,前件年日,寝疾三朝,卒于京师,/权殡此处。有子显就、灵凤、子冲等,追述亡/考精诚之功,敬造浮图一区,置于墓所。/愿令事与须弥等寿,理与日月齐明,永流/懿迹,式传不朽。乃作铭日:/二仪无像,四天传则。灵刹开神,梵堂启或。/伊我君公,秉心渊默。深睹正真,妙达通塞。/淹回圣迹,寝息神光。裁辩权实,离柝旧章。/十尘外遣,五阴内忘。蒸斯沈溺,作彼舟航。/出宿一缠,遄临百里。秋蝗远飞,春晕近止。/清净未俦,茼率谁拟。方觐弥陀,遽沦蒙汜。/咨余小子,末命将沦。构兹宝塔,缀此遗尘。/崇功去劫,树善来因,舟壑虽改,永幡天人。

孙辽浮图铭的大意为:孙辽,字宗,定州人,祖籍太原,后来因异地为官等原因定居河北鉅鹿。孙辽出生在北魏官宦家庭,天生聪慧,从小就笃信佛教,素有善行。18岁时,就开始持戒净心修行,禁酒断肉,去恶扬善,甚至烧两指以示对佛之尽心供养。延昌年中,宣武帝元恪褒奖旧臣后裔,拜为兰苍县县令。孙辽推辞不下,只好就任。在任期间治理有方,百姓爱戴,声名远播。任职期满奉诏还京,另将委以重任,却不幸病倒而逝,时年67岁。其子为纪念父亲功德,在其墓地建造佛塔一座。浮图铭记记述了孙辽的家世生平,尤其强调了他虔心信佛的种种事迹以及为官期间的业绩。孙辽生平及家世,史籍资料记载阙略,因此此浮图铭记可以填补史料空白。

二、部分有争议的铭文解读

“浮图”在此指佛塔,又作浮头、浮屠、佛图,旧译家以为佛陀之转音。古人因称佛教徒为浮屠,佛教为浮屠道,后并称佛塔为浮屠。佛塔还被佛教视为宝物和法器,在佛教人物中常有体现。“救人一命,胜造七级浮屠”,造佛塔被视为建功德的事,所以佛塔又称功德聚。

“绵绪太原,分流乐安,爵土有因,遂居巨鹿焉。”这句话说明孙辽祖籍太原,曾居山东乐安。“爵土”是指官爵和封地或接受官爵和封地。《东观汉记·阴兴传》:“臣未有先登陷阵之功,而一家数人并蒙爵土,令天下觖望。”《后汉书·皇后纪上·光烈阴皇后》:“夫未及爵土,而遭患逢祸。”“爵土有因”,是指孙辽因为异地为官等原因,才定居钜鹿。而以往发表材料里大都释读为“爵士有因”,则解释不通。铭记里的“圡”当为“土”字之异体。魏晋南北朝异体字土的字形传承汉隶“土”字加点。汉字隶变后“土”和“士”形体相似,所以在“土”字上加点以示区别,汉隶写作“土”。《隶辨》按:“土本无点,诸碑士或作土,故加点以别之。”

“悟三有之无常”。三有,指众生所居之欲界、色界、无色界。又称作三有生死,或单称三有。因三界迷苦如大海之无边际,故又称苦界、苦海。对三界的解释有不同版本。无常,佛家认为世间一切事物生灭变化,迁流不住,没有永恒不变的东西,“未曾有一事,不被无常吞”。因为不论精神、物质,凡一切现象无一不刹那生灭变化,而且是不断地变化,因此无常是世间实相,是永远不变的真理。佛经上说:“三有无常如秋云,有情生死如观戏。”所以笔者认为应释读为“三有之无常”,而非赵超《汉魏南北朝墓志汇编》里的“三有之元常”。

“示其无我之念”。“无我”,亦称非我、非身。佛教根据缘起理论,认为世界上一切事物都没有独立的、实在的自体,即没有一个常一主宰的“自我”的存在。原始佛教在《相应部经典》中着重论述了佛教的无我论,如“无常是苦,是苦者皆无我”,“此形非自作,亦非他作,乃由因缘而生,因缘灭则灭”。认为世界上一切事物都不会自生,而是种种要素的集合体,不是固定不变的、单一的独立体,而是种种要素刹那依缘而生灭的。在这样的集合体中,没有常住不变的“我”,故谓无我。孙辽“不以支节之痛”,烧两指以示对佛教的尽心供养。所以这里应该释读为佛教用语里的“无我”,而非赵超《汉魏南北朝墓志汇编》里的“元我”。“燃指供养”“火宅喻”等反映出当时《法华经》信仰的流行。

“化均鲁恭,德侔西门”是用典。借东汉鲁恭担任中牟县令时善于用德化教人的典故,赞孙辽亦有此德。“德侔西门”,曲阜孔庙木门上的“德侔天地”“道冠古今”的匾额,赞孔子之德与天地相齐,借此来赞誉孙辽之德。“永流懿迹,式传不朽”是铭文结尾处惯用的褒扬逝者,以期留名万代的言辞。另外以往的释文大都将“永流懿迹,式传不朽”“淹回圣迹,寝息神光”的“迹”字误释为“迩”,懿迹、圣迹意为德行美好的事迹、神圣的事迹,若作“懿迩”“圣迩”则解释不通。

三、“孙辽浮图铭”

刻写的时代背景

孙辽死于正光五年(524),享年67岁,因此应生于458年,即文成帝拓跋浚在位期间。孙辽在世期间共历文成帝拓跋浚(452—465年在位)、献文帝拓跋弘(465—471年在位)、孝文帝元宏(471—499年在位)、宣武帝元恪(499—515年在位)、孝明帝元诩(515—528年在位)五位皇帝,这正是北魏佛教最为兴盛的时期。北魏在经历太武帝拓跋焘灭佛之后,文成帝又开始恢复佛教,并始建云冈石窟。此后的献文帝、孝文帝、宣武帝都很崇信佛教,尤其是孝文帝是北魏诸帝中最崇信佛教的,而且精于佛理,经常与沙门讨论,请其进殿讲经。宣武帝也“笃好佛理,每年常于禁中亲讲经论,广集名僧,标明义旨”。宣武帝即位之初,即开始建造龙门石窟,此工程从“景明元年(500)至正光四年(523)六月,用功八十万二千三百六十六”。在皇帝的带领下,皇后妃嬪,王侯将相,下至普通百姓,崇佛之风盛行。而北魏帝王之崇信佛教,多重于“修福”,故建寺造像者不少。杨街之《洛阳伽蓝记序》载:“逮皇魏受图,光宅嵩洛,笃信弥繁,法教逾盛。王侯贵臣,弃象马如脱屐;庶士豪家,合资材若遗迹。于是招提(佛寺)栉比,宝塔骈罗。”当时的北魏,可谓“人间佛国”。孙辽自幼就在这种环境熏陶下成长,笃信佛教,一心向佛也在情理之中。其子为了发扬父亲这种信佛崇佛的精神,也为父亲在墓地建佛塔以示纪念。

四、孙辽浮图铭的特

点、研究价值和意义

孙辽浮图铭是置于墓地为建造佛塔而做,因此应为“塔铭”。我国南北朝时期出现了“塔铭”,一般高职佛徒死后均于茔葬处建塔,并将此事刻于铭,统称塔铭。塔铭多仿凡俗墓志,也埋于塔下,志石多用横石,也有建碑、树幢或刊于塔身的。孙辽浮图铭的内容和形制,都与塔铭相符,它和北魏的“惠猛法师墓志”等是为数不多的存世塔铭,而且从其形制、大小推测,此铭可能是镶嵌于塔身之上的。

孙辽浮图铭的书法艺术价值极高,其结构歙张生动,平中有奇;笔法承古而求新,刚中显柔,柔中藏刚,刚柔相济;结体方中带圆,圆中见方,方圆互动。整篇铭文寓法度于自然之中,更具跌宕峻逸之风韵,颇得魏碑艺术之妙,深为世人推崇,堪称北碑逸品,魏碑佳作。孙辽浮图铭作为存世不多的塔铭之一,对研究浮图沿革、宗教、历史及书法艺术均具有重要价值。