发掘反应的定量意义

黄鸣春

中学阶段,化学制作可以分为两类:一类是化学产品制作,即利用化学基本原理和基本化学反应,以及实验操作的基本技术(如加热、溶解、过滤、蒸发、蒸馏、分离、结晶等)进行一些典型产品的制作。另一类是化学仪器和设备制作,包括简单化学模型的制作、实验演示装置、仪器制作以及化学工艺制作等。

在“制作简易制氧机”项目中,学生需要完成的最终项目产品非常明确——一台简易制氧机。无论是从制氧剂还是制氧装置的角度,它都毫无疑问属于化学制作的范畴。因而该项目的实践性学习目标非常明确和外显,即运用工程技术的思想制作制氧机产品。

伴随着这一制作目标,学生自然的认识性学习目标是:对气体,特别是氧气制备的认识,涉及的具体知识是实验室制取氧气的原理和装置。

查阅资料,特别是查找一些专利信息,帮助我们打开了认识制氧机的视野。我们发现在实际生活中供氧装置扮演着重要的角色。如市场上常见的保健型供氧,在高原、火灾、矿难等危险环境中的救治型供氧,大型化工生产或水下作业的供氧,以及水产养殖、粮食或食品贮存对供氧和耗氧的双向需求等。优质的供氧设备能够有效地提升人们的生活水平。同时还发现,目前市场上家用制氧机、氧立得、氧烛等已经产品化。各种别具创意的供氧设备,如香烟式吸氧器、供氧防毒面具、制氧背心、造氧拐杖、供氧文具盒等,正在将制氧机的创意空间逐步打开。这就意味着,对于实验室制取氧气的原理和装置,可以进行有创意的设计和改造,制作属于自己的简易制氧机。

而无论是哪一种创意制作的制氧机,一旦需要将制作产品化,就需要考虑产品的规格和试剂的用量问题。也就是说,制作简易制氧机最隐蔽的一个认识性目标是实现物质的定量转化。结合初中阶段化学课程标准的要求,我们将这一目标具体化为:建立定量认识化学反应的两个基本角度——比例关系和守恒关系,从而学会实现物质定量转化的思路和方法。对应的核心概念是质量守恒定律和化学反应物质质量的定比定律,即化学方程式的计算。至此,通过化学创意制作,能够发掘化学反应的定量意义,认识性和实践性的学习通过相互作用实现融合。

综合这些因素,我们将“制作简易制氧机”项目的学习目标定位如图1。

1.“制作简易制氧机”项目内容与组织。

关于内容,主题“制作简易制氧机”确定,即确定了整个项目的素材。在基于初中化学课程标准的前提下,以此素材为出发点,涉及的化学原理就相对有限。主要有过氧化氢制取氧气、高锰酸钾制取氧气和氯酸盐制取氧气三种。“化学反应的定量研究”作为副标题,将元素守恒、质量守恒和质量定比关系这样的概念原理作为副线穿插在主线中。也就是说课程标准和素材两项因素,决定了概念原理的内容。

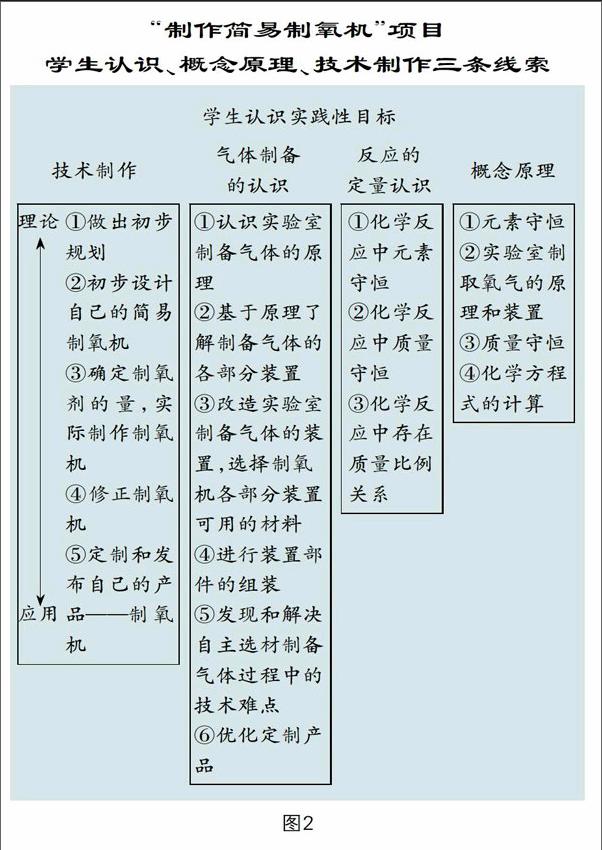

在内容组织上,项目以“制作简易制氧机”作为主线外显,而将对气体制备和化学反应的定量认识作为副线隐含其中。总体上,在“制作简易制氧机”这个大的问题驱动下,问题拆解的思路如下:认识制氧机,进行初步规划→获得氧气→提供适量制氧剂→完善制氧机。接下来,需要将学生认识、概念原理、技术制作这三条线索逐级进行融合。(见图2)

技术制作的逻辑相对简单外显,整体是从理论设计到实际应用。理论设计是希望认识原理和装置以满足基本的供氧功能。实际制作则是对原理和装置的选择和优化。

在这个外显的技术制作逻辑下,学生认识发展的脉络对于教材的内容组织起着决定性的作用。“制作简易制氧机”项目首先确定的是学生关于气体制备的认识发展的逻辑,即解决学生理论上能够制得氧气的问题,包括原理和装置两个角度。

接下来是较难解决的学生对化学反应定量认识的逻辑。以解决制氧剂的投料问题为突破口,顺应学生关于一定量的制氧剂能够获得多少氧气这个问题的认识进阶,从元素守恒到质量守恒再到定比关系,分层分类发展学生对化学反应的定量认识。

再进一步,学生认识质量守恒的逻辑应该是:首先关注到化学变化中的单一物质,以单一物质的质量去看化学反应前后的(质量)变化;然后是从整个系统中各物质质量总和的角度去看化学反应前后的质量变化;最后才关注到化学反应的体系中参加化学反应的各物质质量总和为基准去想、去看化学反应前后的质量变化。紧接着,其认识逻辑。其认识逻辑是:①关注化学反应中是否存在比例关系;②关注化学反应中存在什么样的比例关系;③关注化学反应中的质量比例关系是否存在规律;④关注化学反应中为什么会存在质量比例关系,这个比值是多少。

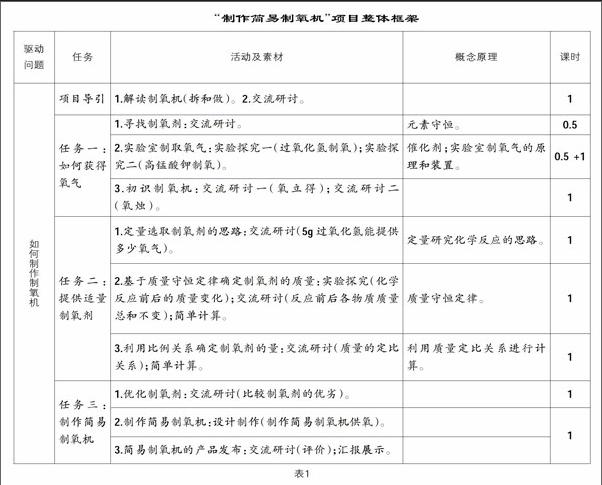

2.“制作简易制氧机”项目的整体规划。

“制作简易制氧机”项目整体上遵循驱动性问题、任务、活动的统一框架,力图在不断完成设计制作项目的过程中,帮助教师采取多样化的学习活动,选取丰富多样的素材,解决教学关键问题。其整体规划如表1所示。

3.“制作简易制氧机”项目的教学关键问题。

“制作简易制氧机”项目通过教学实施进行了进一步的检验和修正。下面说明其中每一部分需要注意的教学关键问题。

【项目导引】

本部分的教学关键问题一是“解读制氧机”的教学进程处理,可以安排如下。

(1)在展示真实的制氧機之前,学生可以围绕要如何制作制氧机进行一轮讨论,探查学生最初的思路。(2)展示制氧机之后学生观察实验或实际操作,感知到制氧机真的产生了氧气,开始思考讨论制氧机的原理和装置各部分的作用。(3)教师启发引导,结合二氧化碳的实验室制法,引导学生有效地讨论制作制氧机应该解决哪些问题,印证了学生的原来的哪些猜想,讨论总结得出关于制作制氧机的启示。(4)讨论关于制氧机的困惑,一定要引出定量,即A包的量,进行简要说明。

本部分的教学关键问题二是解读制氧机应该解读到的水平。一般来说,需要使学生:(1)知道制氧机利用到了化学反应制氧的原理,而不需要知道制氧剂究竟是什么。制氧剂究竟是什么,及反应的原理在任务一的活动三中交流研讨真实制氧机一部分进一步解决。(2)了解制氧机装置的基本构成及各部分的功能,不需要对应气体发生装置、收集装置和净化装置。制氧机装置与实验室装置的具体对应在任务一的活动3中交流研讨真实制氧机一部分进一步解决。(3)了解到制氧剂是需要考虑制氧剂的量的问题,不需要解决计算问题。计算问题在任务二的检查进度中完成。

【任务一】如何获得氧气?

本部分的教学关键问题是两个实验室制取氧气实验的处理。

实验探究一:双氧水制取氧气的实验属于原理探究。教师可以边讲边做,通过启发学生回忆类比制取二氧化碳的实验,希望能够帮助学生解决能否产生氧气和如何快速产生氧气的问题,发展的是实验室用过氧化氢制取氧气的原理及催化剂改变反应速率的原理。同时帮助学生认识每步操作的目的,建立原理和装置的关系。

实验探究二:高锰酸钾制取氧气的实验属于装置和操作探究,属于告知反应原理的完整的学生探究。重点落在如何依据原理思考装置,装置确定以后是操作,然后是关于细节的讨论,如实验室制取的气密性、气压等问题。概括来说,就是选择装置——设计规划主要的操作步骤——实施实验——制备氧气——完成实验报告——归纳注意事项。

两个实验之后,教师需要和学生共同归纳落实两个实验的标准操作。

【任务二】提供适量制氧剂。

本部分的教学关键问题是学生对化学反应定量认识的发展。

活动一的核心问题是确定制氧剂用量的思路。活动二的核心问题是:所有的化学反应前后各物质的总质量均存在质量守恒关系吗?若这一规律成立,那么它所反映的具体内容是什么?为什么会存在这样的规律?活动三的核心问题是:化学反应均存在质量定比关系吗?该反应中为什么会存在质量比例关系?这个比值是多少?对于每个化学反应,这种比例定值是多少?如何通过质量定比关系计算投料和产出?你现在如何解决制取5g氧气的制氧剂取量问题?

【任务三】制作简易制氧机。

本部分的教学关键问题是从原理和装置两个维度进一步解决实际问题。原理是制氧剂的优化,装置是从模仿制作简易制氧机,到进行装置的变式应用,到共同展示交流评价,再到新产品发布。从制氧原理的角度,分析不同制氧剂的优势和问题,以过氧化氢为例,找到在实际使用中的问题,以及解决方案。引发对于制氧剂的优化的思路的打开。从装置的角度,学生通过动手实践,自主拼搭,发现问题,对装置进行优化组合。装置的组合是此处技术制作的一个发展点。

通过“制作简易制氧机”项目的教材编写和教学实施,我们对项目学习的理解以及对本项目的教材编写,都有了自己的感悟与反思。

1.关于项目学习的理解。

在我国,启发推理式的教学长期占据主导地位,“传道授业解惑”凸显的是教师在课堂中的作用。认识性的学习在我国长期占据主导地位。近年来,无论是韦钰院士倡导的“做中学”项目,还是基础教育新课程所提倡的自主合作探究的学习方式,都表明了对学生在学习中主体性和参与性的重视,提倡指向实践性的学习。也就是说,对于学习方式的转变,一直存在着认识性与实践性的博弈。在现实教育环境下,出现了不同类型的学习方式。

我国传统的启发推理式学习凸显的是教师的主体地位,其核心目标是获取知识,即认识核心概念原理。其问题的解决尊重的是学科的推理逻辑。活动式学习或者说杜威倡导的做中学强调学生的主体性和参与性,教师的参与度很少,其核心目标是学生通过自己的问题解决获取经验。这种学习方式突破的是学生作为学习主体这一点。

探究式学习也是从基于实践的探究发展到基于概念的学习。前期强调的是学习过程,无论是五要素还是八要素,都是将探究视为一种多层面的学习过程,它包括:进行观察,提出问题,收集资料,制订调查研究计划,实施研究,收集、分析和解释数据,得出结论,交流结果。这种探究式学习提出的是学生适宜探究的科学问题,追求的是基于实证的验证过程; 后期的探究将概念的学习作为一个专门的学习目标,来加深探究学习的深度。总体来看,前期的探究突破的是学生的学习过程,后期突破的是基于概念认识的有效学习过程。

项目学习强调的是综合性的学习。其核心目标是完成一个项目,并不仅仅是完成一件事,更重要的是希望在整个项目学习过程中,学生可以提问题、做预测、设计调查研究、收集和分析资料、得出结论和交流观点,从而使学生学到最基本的科学概念和原理,并能把它们运用到日常生活中去,以理解知识和方法的意义。也就是说,项目学习较上述几种学习方式而言,更体现综合性。

项目学习不同于其他学习方式的几个特征是:一是有规划。项目学习通常需要用一段时间来进行调查研究,并在研究过程中开展合作,因而明确存在着对于时间维度的设计,需要进行项目规划和项目管理。二是创造成果。无论是解决一个问题还是设计制作一个产品,都是成果的一种形式。本质上,成果是对项目的起点——真问题的回应。三是项目评价有一定的复杂性。不仅评价学生的学习结果和成果,还要评价学生的学习过程,尤其是对学习过程的评价,需要评价各种学习活动的质量,如任务的规划、讨论的进行、探究的过程等。

几种学习方式在知识、问题、任务、活动、情境等要素上有所差异(见表2),问题虽然是各种学习方式的共同要素,但不同学习方式会因为问题的性质和问题空间的大小不同而有所不同。另外,这里的情境也特指贯串问题解决整个过程的真实情境,不包括“穿鞋戴帽”式的“偶然”情境。

2.关于项目式教材的认识。

项目学习可以看作是基于真实情境的综合探究。目前这种学习方式多用于中低学段,以非学科课程的方式开设,不涉及教材的编写,多以“项目方案”的形式给出学习内容。本次山西省初中项目教材编写,基于单一学科且以项目教材形式呈现,是一种全新的突破。在项目教材基本成型时,我们发现,以“教材”为标准与以“项目”进行真实推进之间需要不断进行调整和融通。

一方面,项目教材最初就确立了主副标题的写法,以实现项目的进行与课程标准和教材要求的融合,但在具体教材内容的组织上,认识与实践双线并进的困难需要不断突破。

例如本项目中,对于化学反应的定量研究的副线的处理就是一个例子。应该外显的问题是“确定制氧剂的量”,但由于过氧化氢制氧是溶液中的反应,此时在讨论制氧剂的确定的思路时较难直接根据质量总和的差值确定制氧剂的量,因而问题变成倒叙式,以“一定量的制氧剂能够制取多少氧气”为主问题。其中主要矛盾就在于若是探讨制氧剂,“质量守恒定律”这一初中课程标准要求的重要概念就很难引出。质量守恒定律的处理较为典型地體现了认识取向和实践取向相融合的困难。作为一种重要的早期发现的规律,质量守恒定律本质上在认识性上的价值要大于其解决实践问题的价值,导致了以实际问题出发的项目中,它的引出和推进就存在不够顺畅的问题。

就本项目而言,主标题“制作简易制氧机”本身的项目学习驱动性是毋容置疑的,但随着这一目标的确定,产生的第一个直接问题是素材的局限性,一方面大部分的制氧反应均是分解反应(另一部分在溶液和水中进行的制氧反应又较难或者没有必要确定实际参与反应的物质的质量),另一方面氯酸钾制氧、高锰酸钾制氧、过氧化氢制氧这三个原理中比较适合用来探讨质量守恒定律的氯酸钾目前因为安全问题,初中阶段已经不用。高锰酸钾是初中课程标准要求的,但是鲜少用于真实制氧机中。最后教材中只能保留高锰酸钾和过氧化氢两种,而过氧化氢制取氧气的实验一般在现行初中教材中并不出现。

还有,项目教材的编写体例也需要在“项目教材”与“项目方案”之间进行调试。项目学习的开放性与教材编写所要求的知识落实之间无疑是需要磨合的。典型的表现就是在教材呈现上,项目教材具体知识点到底是否需要立即在每个学生“活动”后落实;教材的逻辑是需要落实,而项目的逻辑则更偏重活动的开展。若立即落实就失去了解决问题的真实感。为适应两者的不同追求,就需要不断调整教材内容的呈现方式。