PPP成长的宏观环境:中国的证据

吴思康 刘穷志

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

PPP成长的宏观环境:中国的证据

吴思康 刘穷志

(武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

本文旨在探寻中国PPP成长的决定因素,强调宏观环境因素在建设PPP模式中的重要性,激发社会资本参与PPP模式的积极性。运用面板数据计量模型进行分析,结果发现,政府债务并不能成为推广PPP模式的理由,而公民对PPP项目的需求水平、经济自由度、创新力、制度建设和政府市场理念成为了PPP模式必不可少的宏观环境因素。建议树立市场理念,尽快完成PPP立法工作,鼓励创新,确保PPP供给规模与居民需求水平保持均衡,确保私营资本与国有资本平等地参与PPP模式。

政府与社会资本合作;宏观环境;PPP模式;面板数据计量模型;公共服务;新公共管理

一、引 言

在传统观念上,公共部门负责提供公共服务,改革开放以来,中国政府不断转变政府职能,减少政府对经济和社会的干预,部分公共服务职能交给私人部门生产和供给,私人部门在一些领域开始活跃起来。当前,经济下行、财政困难,政府无力包揽全部公共服务的供给责任,政府削减开支再次推动了政府职能转变。事实上,新公共管理(NPM)主旨就是缩减公共部门,下放责任给私人部门,授权私人部门生产和供给基础设施和公共服务,改变一直以来公共产品供给由政府独立承担的局面[1]。

20世纪80年代末,中国开始出现PPP模式,重新定义公私部门角色,建立了公共服务供给的全新机制。经过探索阶段、小规模试点阶段、推广试点阶段、短暂停滞阶段,进入现在的发展新阶段。“十八大”提出,让市场在资源配置中发挥决定性作用,PPP模式因而再次兴起,PPP成为公共政治的关键战略[2] (P1—8)。

目前尚没有公认的PPP概念,综合起来,PPP是政府和私人部门共建的组织结构,其主要目标是公共服务供给的去官僚化,增加私人部门参与的主动性[3]。PPP可以视为一种增值方式,私人部门可以从中获得利润,公共部门可以借助它降低成本,PPP为公共部门、私人部门和社会共同创造一个三赢的格局[4]。

PPP相关文献揭示了PPP模式盛行的一些重要因素。(1)在缓解基础设施供给不足时,遵守严格的国家预算约束[5];(2)节约公共部门资源,避免供给没有PPP经验的公共项目,将稀缺公共资源配置到没有实施过PPP项目的领域中去[6];(3)分摊风险,使私人部门在运营公共项目时更加严谨,杜绝政府拖欠预算支出[7]。

运营成本因素也很重要。(1)考虑到盈利目标,私人部门表现出严格的控制和管理能力,资源得到有效利用,项目效率提高[8]。(2)借助数据分析和知识产权,私人部门的知识和融资能力提升,在一定程度上弥补预算不足[9] (P33—49)。(3)充分运用私人企业的能力、经验、技术和创新,增加公共服务供给总量[10]。(4)通过公私联合建设和运营,降低总成本,缩短项目建设周期,私人部门节约项目成本,保障项目赢利的责任意识增强[11]。

PPP模式扩张反映其固有的优势,但是也反映其自身固有的一些缺陷。(1)PPP潜在高资本成本和高交易成本,它们主要影响公共部门,影响程度与合作伙伴关系的复杂性和合作时间成正比[12]。(2)当一个公司既负责项目建设又负责项目运营时,会损害效率和质量,因为最好的建设者未必是最好的运营者[13],竞争受到限制[14] (P59—78)。(3)PPP合同缺乏灵活性。主要是由竞争性谈判造成的,对政府有负面影响[15]。(4)PPP扩张可能增加强制性成本和隐性债务,产生代际影响[16]。(5)公共服务供给责任由公共部门转向私人部门,政府很难从私人部门获取信息,透明度较差,政府部门会丧失控制权[17]。

尽管PPP已经广泛使用,并受到密切关注,但是从公共代理和私人代理视角分析合约建立过程中的影响因素文献却十分匮乏,至少中国是这样。Deng等研究了中国PPP决定的内在因素[18],本文则致力于研究中国PPP成长的外在宏观环境因素。本研究有助于更好地理解伙伴关系及其背后的原因,明晰在推进PPP过程中政府应该为私人部门营造的宏观环境。

本文分为五个部分,引言之后是文献综述与理论假设,第三部分介绍变量、数据和研究方法,第四部分是回归结果及讨论,最后是结论与政策建议。

二、文献综述与理论假设

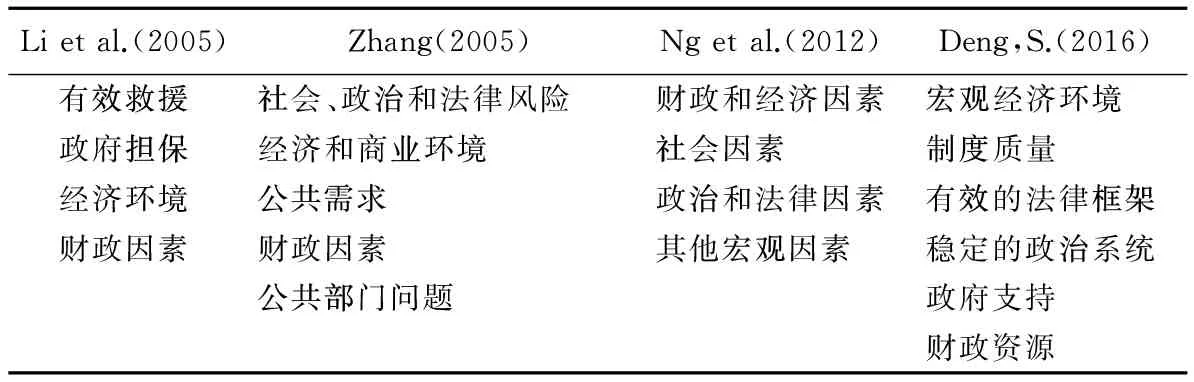

成功的PPP项目必须保障政府和社会资本双赢,保障PPP项目成功则需要适宜的宏观环境。一些研究者对PPP宏观环境因素进行了开拓性研究[18][19][20][21][22],如表1所示。

表1 成功PPP的宏观环境因素

研究者将成功因素划分为多个组群,再根据相似性,形成某个同质类别。无论是同质因素,还是不同质因素,都能给我们一些启发。影响因素主要集中在项目的宏观经济环境及稳定性方面。通过分析研究者的研究结论,本文对成功PPP的决定因素进行了重新分类。此外,本文搜集了更多的经典和前沿文献。在梳理、分析与总结文献的基础上,我们提炼出本文的理论假设。

1.债务压力

公共服务和基础设施一直被视为国有资产,当需要大量资本支出,且仅由公共部门承担供给责任时,会对国家财政产生巨大的压力。PPP可以缓解这种压力,它是一种无需政府全额出资而能提供基础设施和公共服务的模式[23]。

PPP最早出现在英国,当时英国政府财力有限,基础设施和公共服务的供给无法全部由英国财政部提供资金支持,于是,在英国第一个PPP项目中,私人部门参与其中[24]。事实上,不少国家现有基础设施老旧,新的基础设施需求增加,但是,政府基础设施建设资金短缺,一些国家试图压缩日常公共管理支出来提高公共服务供给效率和质量[25]。在债务高筑和赤字恶化的情况下,PPP模式在基础设施和公共服务供给方面发挥着至关重要的作用。PPP模式的重要目标,就是在国家紧缩预算支出的条件下,扩大基础设施和公共服务供给[26]。基于以上分析,我们提出:

假设1:财政赤字规模与PPP规模正相关。

2.市场需求

公共部门无需全额公共投资,借助PPP模式,就能增加公共产品和公共服务的供给,不仅规避了严格预算和有限资源的限制,也能从项目中获取潜在利润的机会,这也是私人部门参与PPP项目的重要原因[27]。基础设施项目建设通常需要较大的初始投资,资本回收期长,商业风险高,因此,市场条件在很大程度上影响私人部门参与PPP项目的意愿[28]。关于市场条件,公共产品和公共服务供给必须对应着一个明晰的有效需求,事实上,产品和服务的长期需求是PPP模式成功的关键,这也是私人部门参与PPP项目至关重要的依据[29]。

市场需求主要包括市场规模和购买力。市场规模越大,潜在的消费者数量越多,对应的回报就越多,项目更具有吸引力。同样的,公众购买力也是吸引私人部门参与PPP项目的一个重要因素[30]。基于以上分析,我们提出:

假设2:购买力与PPP规模正相关。

假设3:市场规模与PPP规模正相关。

3.宏观经济环境

宏观经济稳定是私人部门参与PPP的催化剂,在很大程度上,私人部门投资基础设施建设项目是被宏观经济的稳定性所吸引,宏观经济稳定是PPP成功以及吸引私人部门参与必不可少的因素。宏观经济波动和不稳定往往会降低PPP成功的概率,而稳定的宏观经济环境会对PPP产生积极的影响[31]。

稳定的宏观经济环境可以降低私人部门投资风险,因此,政府经济政策在很大程度上是为了保障宏观经济的稳定性。政府通过经济政策建立的稳定的经济环境促进了预算平衡以及价格稳定,进而营造了私人部门可以信赖的宏观经济环境。随着宏观经济环境的改善,公共部门可以获得更多私人部门资金支持[32]。

宏观经济环境有两个重要因素:竞争力和经济自由度。一个国家的竞争力可以定义为,在公平和自由的市场条件下,国家向国际市场提供商品和服务、增加人均收入以及提高居民生活质量的能力。竞争力与结构性因素有关,比如生产力、创新能力,它长期地、深度地影响经济运行[33]。经济自由度是指商品、资本和劳动力的自由流动状态,政府采用既不强制也不限制的态度,这对于维护经济正常运行是必要的[34]。PPP的障碍之一就是政府对于私人部门参与PPP项目存在着明显的意识形态排斥[35]。显然,经济自由度越高,成功的PPP项目就越多。传统由公共部门独占的领域,现在私人部门在该领域中发挥着重要作用。基于以上分析,我们提出:

假设4:GDP增长率与PPP规模正相关。

假设5:经济自由度与PPP规模正相关。

假设6:竞争力与PPP规模正相关。

4.制度质量

规章制度是PPP宏观环境因素之一。投资者认为,制度质量十分重要,制度质量与国家风险联系在一起[36]。PPP的可持续性在很大程度上取决于制度质量,对于投资者而言,制度质量较差的地区潜藏着较大风险,在这种情况下,投资者参与PPP的意愿较低[37]。Singh 等建立了一个司法框架,强调司法对吸引私人部门投资是十分重要的,司法体系的缺陷则可能滋生腐败[38]。腐败对国家经济增长会产生负面影响,它降低了私人资本的投资倾向[39]。腐败不仅自身产生破坏作用,腐败还与低效率制度共存,比如,官僚主义和脆弱的司法体系。腐败不仅影响国内投资水平,还会影响国外投资水平。Ham和Hans等人研究表明,腐败与外国直接投资存在直接关联,腐败通常会削弱外国企业投资意愿[16]。Bing等认为腐败越容易被察觉,投资者(特别是那些对项目有经验的私人部门)参与PPP的意愿越低[40]。此外,有可能被选中的是最可能进行贿赂和勾结政治权利的私人部门合作伙伴,而非最有能力的私人部门合作伙伴。基于以上分析,我们提出:

假设7:腐败与PPP规模负相关。

5.政治环境

近年来,公共产品和公共服务的供给责任在公私部门之间的分担发生了重大变化。由于基础设施建设项目投资给政府带来了巨大的财政压力,私人部门资金成为一个现实选择,私人部门参与程度与政府市场理念关联密切[41]。

在英国,保守党政府在考察了政府公共服务和基础设施的供给能力之后,引进了PPP,但是,在英国工会的影响之下,PPP的推进存在左翼倾向[42]。在英国左翼政府中,PPP备受欢迎,因为这种方式能够避免完全私有化,从而赢得政治优势。Savas研究发现,采用分包或者私有化方式将引致争议,相反,使用PPP则容易被接受,PPP主要存在于有左翼倾向的选区[43] (P 2—28)。基于以上分析,我们提出:

假设8:政府市场理念与PPP规模负相关。

三、变量、数据和方法

梳理以上文献能够使人们识别PPP成长的宏观环境,表2汇总了宏观环境因素,并给予定义。本文被解释变量是PPP规模(PPPSize),定义为进入执行阶段和移交阶段的中国PPP项目投资额。

表2 解释变量及定义

本文PPP项目数据(涉及变量是PPP规模和购买力)来自中国财政部PPP中心网站(http://www.cpppc.org)PPP项目库,我们对项目数据作如下筛选与处理:(1)年份是2012~2015年。现阶段PPP项目主要遵照2013年及以后年份出台的法律法规而选定的,部分PPP相关法律法规是2012年出台的,因此,我们删除了2012年以前的项目数据。保留2012年项目数据,还考虑到2012年项目极少,拟构建的面板数据的面板不能太短。虽然项目库中有大量2016年的项目,但我们没有采用的理由是,我们拟采用年度数据,撰写本文时2016年还没有结束,相关指标不完整。(2)项目所处阶段为执行阶段和移交阶段。除“平顶山市区污水处理项目”处在移交阶段外,其他项目均处在执行阶段。这两个阶段的项目签订了协议,表示项目已经“落地”了。(3)省级年度数据。从年度看,项目主要处在2015年,2014年的较少,2013年和2012年的极少。从省级地区看,项目分布不均,涉及地区是北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海和新疆等28个省、自治区和直辖市。其中,山东省最多,有126个项目;3个以下项目的地区有山西、黑龙江、上海、湖北、广西、甘肃和青海。同时考虑年度和省级地区,则359个2012~2015年年度省级及省级以下地区项目数据按年度省级地区合并为69个非平衡面板数据。鉴于样本量较小,本文使用bootstrap技术“扩大”样本量。

政府市场理念变量的样本数据主要来源于中国财政部PPP中心网站中的政策法规版块,地方规范性文件标明了文件出台时间,我们认为,文件出台时间越早,政府市场改革观念越强。其他变量数据主要来源于国家统计局和各省级统计局网站,个别数据通过百度搜索得到。

本文设计的面板数据计量模型,是试图同时考虑数据的时间序列特征和横截面特征。面板模型可分为固定效应模型和随机效应模型,两者的区别在于,随机效应模型的误差项有两个组成部分,一个来自个体的特异性,另一个来自时间的特异性;在固定效应模型中,误差项只与时间维度有关。因此,固定效应模型适合分析变量随时间变化而产生的影响,适合分析个体变化的原因[44](P25—37)。随机效应模型中个体之间的变化理解为随机的,与回归项不相关。在随机效应模型中,默认情况下,假定误差项与解释变量不相关,允许变量作为解释变量发挥重要作用,但这种情况在固定效应模型中是不允许的。本文通过豪斯曼检验来决定是使用固定效应模型还是使用随机效应模型[45] (P44—58)。

Marques和Fuinhas认为,即使在经典假设下和复杂误差组合中存在严重误差,面板数据模型仍然是可以估计的[46],但是,如果不解决异方差、面板自相关和同期相关现象,则会导致系数和标准误的低效和有偏估计。对此,应该对面板数据模型进行一些测试,以验证是否存在异方差、截面独立和同期相关。此外,当经典假设存在分歧时,为了保障结果的适用性,有必要予以相应的修正。程序如下:在检测异方差、面板自相关和同期相关后,如果发现偏离经典假设,则启用校正因子“面板校正标准误差”(PCSE)[47]。PCSE估计量对于面板异方差和面板观察值同期相关是能够发挥其作用的。Marques 和Fuinhas比较了PCSE估计结果和标准面板数据(固定和随机效应模型)估计结果的稳健性,认定PCSE估计效果更好。为了检验理论假设,并考虑定义的变量,本文构造以下模型:

PPPSizeit=α0+α1Defit+α2Purchit+α3Popit+α4RGDPit+α5Freeit+ α6Competit+α7Instit+α8Polit+uit

四、回归结果及讨论

同时使用多个解释变量有可能出现共线性,但是,相关性矩阵(见表3)显示,几乎所有不同变量之间的相关系数都远低于0.9,表明本文解释变量之间没有多重共线性。

表3 相关性矩阵

注:*、***分别表示10%、1%显著水平。

从表4看,Wooldridge检验显示存在自相关,不存在一阶序列相关的零假设没有被拒绝。参照Baum的观点,使用修正Wald检验来检测固定效应回归模型中残差的分组异方差[48],结果发现,零假设被拒绝,可以认定,存在分组异方差。

表4 初步检验结果

注:***为1%显著水平。

运用由Pesaran提出的参数检验程序[49]和Frees提出的半参数检验程序[50](P24—36),对固定效应估计(FEE)和随机效应估计(REE)的截面相关进行检测,结果发现,FEE模型和REE模型并没得出一致性的检测结论,两模型中截面相关的零假设都被Frees检验拒绝,但是被Pesaran和Friedman检验接受。权衡这些检验结果,我们认为,残差是空间独立的,地区(省、直辖市和自治区)之间不存在同期相关。

通过Hausman检验(零假设是个体效应适合随机效应模型估计),我们发现没有足够的证据拒绝零假设,随机效应模型适合本研究。

表5显示的是使用固定效应模型、随机效应模型和PCSE估计的结果,前两个模型估计结果没有经过任何模型修正,因而在初步检验中出现异方差,PCSE估计给出的是修正后的结果。

表5 固定效应模型、随机效应模型和PCSE的估计结果

注:括号内分别为固定效应模型的T值和随机效应模型的Z值。***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著水平。CSE为普通标准误,RSE为稳健型标准误。Corr(AR1)为AR(1)的一阶自相关,AR(1)的系数对于所有面板都相同。Corr(psarl) rhotype(tscorr)为一阶自相关,AR(1)的系数对于每个面板都是特定的,rhotype(tscorr)为自相关时间序列的微积分。Hetonly表示的是,扰动通常被理解为唯一的异方差性。

表6是预期值和实际值比较。在全部8个理论假设中,假设2、假设4和假设7等3个假设在统计上是不显著的,即是说,购买力、GDP增长率和制度腐败与PPP规模关联并不显著。

表6 自变量的期望值和实际值

序号变量期望值实际值1赤字规模+-2购买力++3市场规模++4经济增长率++5经济自由度++6竞争力++7腐败--8政府市场理念-+

依据假设1,债务压力使政府寻求扩大PPP融资,但是与预期相反,变量的估计系数为负(-51.206)。假设1与PPP制度设计初衷是一致的,PPP是国家基础设施投融资的一种手段,收不抵支会迫使政府启用PPP模式。但是,收不抵支并不是PPP模式成长的决定性因素,收不抵支数量和PPP规模之间的正向关系可能破坏政府的信誉,私人部门投资与政府公信力显著相关。一个国家的公共债务评级越高,政府吸引私人投资者对基础设施项目投资的能力就越强。信誉对于合同的履行是相当重要的,政府公信力缺失表明政府不履行合同的可能性增加,私人部门参与PPP的积极性减弱。

对于假设3,我们的检验结论是,市场规模是PPP的正向影响因素(1765.829)。人口大省拥有更多的潜在消费者,需要更多的公共基础设施,这些地区必须为其庞大的人口提供公共服务,这对于私人投资者更有吸引力,需求是PPP构建和私人部门参与的关键因素。

宏观经济环境假设(假设4、假设5和假设6)中只有一个假设(假设4)统计不显著,这表明,宏观经济环境在PPP推进过程中是相当重要的,宏观经济环境稳定是PPP成功和吸引私人部门参与的重要因素。与预期一致,经济自由度(假设5)对于PPP的实施具有正向影响(119.143),经济自由度越高,越有利于实施PPP。经济相对自由的省份允许商品、资本和劳动力更自由地流通,也少有意识形态因素阻止私人部门参与公共项目。竞争力水平(假设6)也是正向影响PPP实施(951.024),这意味着,创新和高水平生产力对PPP起推动作用。除了宏观经济环境因素以外,最后两个因素是非经济因素,可用于分析制度、政治等方面的特征。

假设7被实证结果验证,制度是PPP实施的决定性因素。法律制度保障合约的履行,这对私人部门具有吸引力,而腐败则侵蚀制度保护的根基(-210.263)。

依据假设8,政府市场化改革强度越大,PPP规模越小,然而与预期相反,中国政府市场化理念是PPP实施的决定性因素(219.696),市场理念强的政府偏向于使用PPP模式。这或许反映了市场与政府之间的替代和互补关系,反映了中西方国家经济所处的市场化阶段的不同。西方发达国家市场化程度高,需要政府弥补市场失灵;中国经济市场化程度低,需要政府深化市场化改革,需要充分发挥市场的决定性作用,需要市场弥补政府失灵。西方国家在推进PPP模式中强调政府控制,中国在推进PPP模式中强调市场功能。

五、结论与政策建议

PPP作为建设公共项目的备选方式,是中国较为理想的公共服务供给模式,PPP的固有优势使其在基础设施建设中得到推广。PPP使政府重新塑造公共部门,鼓励私人部门参与公共管理,借助私人部门的资本和管理经验来建设基础设施和提供公共服务。

尽管中国推进PPP是被广为接受的事实,但是中国PPP决定因素的研究文献较少,本文研究了私人部门与公共部门建立合作关系的动机。以前的主要文献集中分析了数量指标的重要性,认为PPP规模与赤字规模正相关,但是,本文却发现,中国地方政府收支差额与PPP项目规模负相关,差额越大的地区,落地的PPP项目越少。值得注意的是,与西方国家不同,中国政府市场化改革对PPP起推动作用。本文还发现,居民购买力、GDP增长率和制度质量与PPP项目规模关联并不明显。本文强调了建立PPP过程中政治、制度和宏观经济因素的重要性,提出了以往研究中没有被考虑到的几个重要变量,当然,如果未来在该领域的研究能提出更多在政治、法律制度、宏观经济甚至是文化方面的新变量,那将是更加有趣的事情,但这并不妨碍本文的结论。本文提出的政策建议是:

首先,正确处理供求关系,确保PPP项目供给规模与居民对PPP项目的需求水平保持均衡。当前,PPP如火如荼,必须保持清醒头脑,既要避免供给不足,也要避免供给过剩。

其次,建设适合PPP成长的宏观经济环境。一是充分发挥市场配置资源的决定性作用,促进要素流动,确保私营经济与公有经济平等地参与PPP模式。二是坚定地走创新之路,提高竞争力水平。

再次,完善PPP制度。目前PPP政出多门,规则不一,应该梳理庞杂的PPP规章制度,尽快完成PPP立法工作,抑制制度腐败,提高制度作用的显著性。

最后,转变政府职能,强化公共部门服务意识,树立市场理念。目前,中国正处在由计划经济向市场经济深度转化阶段,必须改变公共服务只能由政府供给的传统观念,鼓励私人部门与政府携手进入公共领域。

[1] Balduzzi,P.Models of Public-Private Partnership for the Provision of Goods[J].Economic & Politics,2011,23(7):271—296.

[2] 刘穷志.警惕部分PPP项目滋生隐性政府性债务[R].中宣部国家社科规划办《成果要报》,2015,(70):1—8.

[3] Engel,E.,Fischer,R.,Galetovic,A.The Economics of Infrastructure Finance: Public Private Partnerships versus Public Provision[J].EIB Papers,2010,15(1):40—69.

[4] EPEC.Market Update: Review of the European PPP Market in 2012[Z].Luxembourg ,EIB,2013.

[5] Hart,O.Incomplete Contracts and Public Ownership: Remarks,and An Application to Public Private Partnerships[J].The Economic Journal,2003,113(486):69—76.

[6] Iossa,E.,Martimort,D.The Simple Micro-Economics of Public Private Partnerships[J].Journal of Public Economic Theory,2015,17(1):4—48.

[7] Martimort,D.,Pouyet,J.To Build or not to Build: Normative and Positive Theories of Public Private Partnerships[J].International Journal of Industrial Organization,2008,26(2):393—411.

[8] Maskin,E.,Tirole,J.Public Private Partnerships and Government Spending Limits[J].International Journal of Industrial Organization,2008,26(2):412—420.

[9] Rosenau,P.V.Public Private Policy Partnerships[M].London: MIT Press,2000.

[10] Besley,T.,Ghatak,M.Government versus Private Ownership of Public Goods[J].Quarterly Journal of Economics,2001,116(4):1343—1372.

[11] Francesconi,M.,Muthoo,A.Control Rights in Complex Partnerships[J].Journal of the European Economic Association,2011,9(3):551—589.

[12] Bennett,J.,Iossa,E.Delegation of Contracting in the Private Provision of Public Services[J].Review of Industrial Organization,2006,29(1):75—92.

[13] Chen,B.,Chiu,Y.S.Public Private Partnerships: Task Interdependence and Contractibility[J].International Journal of Industrial Organization,2010,28(6):591—603.

[14] Grimsey,D.,Lewis,M.K.Public Private Partnerships[M].Cheltenham: Edward Elgar,2004.

[15] Hoppe,E.I.,Schmitz,P.W.Public versus Private Ownership: Quantity Contracts and the Allocation of Investment Tasks[J].Journal of Public Economics,2010,94(4):258—268.

[16] Ham,Hans Vam,Koppenjan,Joop.Building Public Private Partnerships: Assessing and Managing Risks in Port Development[J].Public Management Review,2001,3(4):593—616.

[17] Torres,Lourdes,Pina,Vicente.Public Private Partnership and Private Finance Initiatives in the EU and Spanish Local Governments[J].European Accounting Review,2001,10(3):601—619.

[18] Deng,Z.,Song,S.,Chen,Y.Private Participation in Infrastructure Project and its Impact on the Project Cost[J].China Economic Review,2016,(39):63—76.

[19] Li,B.,Akintoye,A.,Edwards,P.J.,Hardcastle,C.Critical Success Factors for PPP/PFI Projects in the UK Construction Industry[J].Construction Management and Economics,2005,23 (5):459—471.

[20] Zhang,X.Critical Success Factors for Public Private Partnerships in Infrastructure Development[J].Journal of Construction Engineering & Management,2005,131 (1):3—14.

[21] Ng,S.T.,Wong,Y.M.,Wong,J.M.Factors Influencing the Success of PPP at Feasibility Stage-a Tripartite Comparison Study in Hong Kong[J].Habitat International,2012,36 (4):423—432.

[22] Cai,H.B.,Treisman,D.Does Competition for Capital Discipline Governments? Decentralization,Globalization,and Public Policy[J].American Economic Review ,2005,(95):817—830.

[23] Bentz,A.,Grout,P.,Halonen,M.Public Private Partnerships: What Should the State Buy[Z] CMPO Working Paper,Vol.01/40,2002.

[24] Vining,A.,Boardman,A.,Poschmann,F.Public Private Partnerships in the U.S.and Canada: 'There are no Free Lunches'[J].Journal of Comparative Policy Analysis,2005,(7):199—220.

[25] Dewatripont,M.,Legros,P.Public Private Partnerships: Contract Design and Risk Transfer[J].EIB Papers,2005,10(1):120—121.

[26] Akintoye,A.,Taylor,C.,Fitzgerald,E.Risk Analysis and Management of Private Finance Initiative Projects[J].Engineering Construction and Architectural Management,1998,5(1):9—21.

[27] Barlow,J.,Roehrich,J.K.,Wright,S.Europe Sees Mixed Results from Public Private Partnerships for Building and Managing Health Care Facilities and Services[J].Health Affairs,2013,32 (1):146—154.

[28] Burger,P.,Bergvall,D.Public Private Partnerships: in Pursuit of Risk Sharing and Value for Money[Z].OECD: Working Party of Senior Budget Officials,2008.

[29] Demirag,I.,Khadaroo,I.Risks and the Financing of PPP: Perspectives from the Financiers[J].The British Accounting Review,2011,43(4):294—310.

[30] Demirag,I.,Khadaroo,I.,Stapleton,P.,Stevenson,C.The Diffusion of Risks in Public Private Partnerships Contracts[J].Accounting,Auditing & Accountability Journal,2012,25(8):1317—1339.

[31] Froud,J.The Private Finance Initiative: Risk,Uncertainty and the State[J].Accounting,Organizations and Society,2003,(28):567—589.

[32] Hammami,M.,Rashyankiko,J.F.,Ywhoue,E.B.Determinants of Public Private Partnerships in Infrastructure[Z].IMF Working Paper,6(99),2006.

[33] Heald,D.,Georgiou,G.The Substance of Accounting for Public Private Partnerships[J].Financial Accountability & Management,2011,(27):217—247.

[34] Quingin,J.Public Private Partnerships: Options for Improved Risk Allocation[J].Australian Economic Review,2005,38(4):445—550.

[35] Reside,R.Global Determinants of Stress and Risk in Public Private Partnerships (PPP) in Infrastructure[Z].Asian Development Bank Institute,ADBI Working Paper Series,133,March,2009.

[36] Sarmento,J.Do Public Private Partnerships Create Value for Money for the Public Sector? The Portuguese Experience[J].OECD Journal on Budgeting,2010,10 (1):5—5.

[37] Sharma,C.Determinants of PPP in Infrastructure in Developing Economies[J].Transforming Government: People,Process and Policy,2012,6(2):149—166.

[38] Singh,B.L.,Kalidindi,S.N.Traffic Revenue Risk Management through Annuity Model of Public Private Partnership Road Projects in India[J].International Journal of Project Management,2006,24(7):605—613.

[39] Wall,A.,Connolly,C.The Private Finance Initiative[J].Public Management Review,2009,11(5):707—724.

[40] Bing,L.,Akintoye,A.,Edwards,P.J.,Hardcastle,C.The Allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in the UK[J].International Journal of Project Management,2005,23(1):25—35.

[41] Flinders,M.The Politics of Public Private Partnerships[J].British Journal of Politics and International Relations,2005,7(2):215—239.

[42] Hodge,G.A.The Risky Business of Public Private Partnerships[J].Australian Journal of Public Administration,2004,63(4):37—49.

[43] Savas,E.S.Privatization and Public Private Partnerships[M].New York:Chatham House Publishers,Seven Bridges Press,2000.

[44] Gujarati,D.N.Econometria Básica[M].Campus:Rio de Janeiro,2006.

[45] Johnston,J.,Dinardo,J.Métodos Econométricos[M].Lisbon: McGraw-Hill,2001.

[46] Marques,A.C.,Fuinhas,J.A.Are Public Policies towards Renewables Successful? Evidence from European Countries[J].Renewable Energy ,2012,(44):109—118.

[47] Beck,N.,Katz,J.What to Do (and not to Do) with Time-series Cross-section Data in Comparative Politics[J].American Political Science Review,1995,(89):634—647.

[48] Baum,C.Residual Diagnostics for Cross-section Time Series Regression Models[J].Stata Journal,2001,1(1):101—104.

[49] Pesaran,H.A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-section Dependence[J].Journal of Applied Econometrics,2007,22 (2):265—312.

[50] Frees,E.W.Longitudinal and Panel Data: Analysis and Applications in the Social Sciences[M].Cambridge:Cambridge University Press,2004.

(责任编辑:肖加元)

2016-11-01

国家社会科学基金重大项目“PPP(公私合作伙伴)中财政资金引导私人资本机制创新研究”(14ZDA029)

吴思康(1964— ),男,湖南慈利人,武汉大学经济与管理学院博士生; 刘穷志(1965— ),男,湖北浠水人,武汉大学经济与管理学院教授,博士生导师。

F810

A

1003-5230(2017)02-0068-09