身份异质性、差序格局与社会信任

齐秀琳 伍骏骞

(1.郑州大学 商学院,河南 郑州 450001;2.西南财经大学 中国西部经济研究中心,四川 成都 610000)

身份异质性、差序格局与社会信任

齐秀琳1伍骏骞2

(1.郑州大学 商学院,河南 郑州 450001;2.西南财经大学 中国西部经济研究中心,四川 成都 610000)

本文构建了身份异质性对社会信任影响机制的非合作博弈模型,采用2013年中国综合社会调查数据(CGSS)进行了实证分析,研究发现:基于民族和宗教的身份异质性并不影响社会信任,基于收入差距的身份异质性对社会信任有显著负向影响;基于收入差距的身份异质性对社会信任的影响有赖于个体对其当前身份的认同;基于差序格局的身份异质性使社会信任呈现出以个体为中心的嵌套式的“同心圆”结构。

身份异质性;差序格局;社会信任;族群差异;收入差距

一、引言

基于身份差异的不同群体间的互动模式及效应,一直是制度经济学和政治经济学研究的热点话题①。本文考察身份差异与社会信任间的关系。社会信任作为社会资本的重要组成部分,对经济增长、制度质量、腐败以及集体行动等皆有重要影响。决定社会信任水平的因素可分为个体特征和社会特征,前者包括个体的性别、年龄、收入、教育程度、婚姻状况和生活经历等;后者主要包括因某种社会属性的不同而带来的群体差异,如种族、民族、宗教信仰和收入差距等。由于群体差异往往赋予某类人群一个标签或身份(如种族差异将人分为“白人”与“黑人”,信仰差异将人分为“信徒”与“非信徒”,收入差异将人分为“富人”与“穷人”等),因此本文将其称为“身份异质性”(identity heterogeneity)②。

关于民族或种族身份异质性对社会信任的影响,Alesina和La Ferrara在控制个体特征后发现族群差异越大的地区社会信任水平越低[1]。Hooghe等对欧洲数据的分析结果表明,族群差异对社会信任的负向影响主要在个体层面,在国家层面并不显著[2]。Putnam、Wang和Steiner从语言差异角度论证了种族身份异质性对社会信任水平有显著负向影响[3][4]。关于宗教身份异质性对社会信任的影响,Zak和Knack认为“等级型的宗教”(hierarchical religion)与其他宗教相比更不利于社会信任的形成,原因在于前者对社会的垂直分割比整合作用更强[5]。Johanssonstenman等在孟加拉国的实验表明,印度教徒和穆斯林都更倾向于相信自己教派的人[6]。 Chuah等进一步从“歧视”形成的角度讨论了宗教对社会信任的影响机制[7]。关于收入身份异质性对社会信任的影响,Gustasson 和 Jordahl利用瑞典数据证明收入不平等对社会信任有显著负向影响[8]。李涛等采用2004年对广东省城市居民的调查数据,证明个人因素、社区因素和社会因素三者皆会显著影响居民的社会信任水平,其中在对社区因素影响的考察中,他们发现相对收入水平对社会信任没有影响[9]。申广军和张川川通过对中国家庭追踪调查数据的分析,发现收入分配不平等会显著降低城乡居民的社会信任水平,并明确指出社会地位的分化是主要的影响渠道[10]。

上述对不同层面、不同地区的研究虽能深化我们对身份异质性与社会信任之间关系的认识,但它们在理解中国现实时仍有不足。首先,虽然近年来中国社会中(尤其在农村)宗教发展非常迅猛,并在一些社会性事务上发挥了相当作用,但中国毕竟不是宗教社会,宗教力量对社会群体的整合和分化作用十分有限[11][12]。类似的还有族群问题,与西方相比,中国社会不仅少有基于人种的族群划分,民族之间的大规模紧张关系也不多见。这意味着在中国语境下,宗教和族群可能并不影响社会信任或影响程度较低,这不同于以西方社会为主要研究对象的学界共识。第二,在收入阶层尚未固化的中国社会[13],收入阶层间的流动性使收入身份异质性并不稳定,那么个体如何认识自己在目前和未来社会收入谱系中的地位和身份就可能会影响其社会信任水平。第三,中国社会的一个重要特征是人际关系呈差序格局分布。在差序格局下,每个人都以自己为中心结成网络,这就像把一块石头扔到湖水中,和别人所形成的社会关系,像水的波纹一样一圈圈推出去,愈推愈远,也愈推愈薄[14](P23—29)。因此,不同于西方社会仅因收入、族群、宗教等差异带来“团体格局”式的身份异质性,中国亦有根据亲缘或地缘关系形成的差序格局式的身份异质性。本文认为,这种基于差序格局的身份异质性会对社会信任产生不同于西方的、中国式的深刻影响。

基于上述认识,为进一步理解中国语境下身份异质性对社会信任的影响,本文构建了一个非合作博弈模型,并采用2013年中国综合社会调查(CGSS)数据进行了实证分析。本文不仅考察了各种身份异质性是否影响社会信任水平,而且深入讨论了基于收入和差序格局的身份异质性的影响机制。与以往文献相比,本文可能的贡献在于:首先,以规范的博弈模型来讨论身份异质性与社会信任间的经济逻辑;其次,将中国当前的社会结构和传统文化纳入分析,刻画了中国语境下身份异质性与社会信任间的关系。由于考虑了以往文献未予重视的收入阶层间的流动性和社会的差序格局特征,本研究将有助于更好地理解中国现实。

本文剩余部分安排如下:第二部分构建理论模型并提出假设;第三部分为数据来源、变量测度及说明;第四部分验证假设并进行稳健性检验;第五部分总结全文。

二、理论分析与研究假设

社会信任作为一种人的心理状态或偏好,本身无法利用一般的经济学理论进行建模。但是根据显示性偏好理论的逻辑,即人的现实行动能够显示其内在的偏好特征,可以认为人们在社会中表现出的行动本身代表了其内在的社会信任水平[15]。这构成了本文建模的基本理论依据。

在博弈中,当两个博弈参与者达成“合作”均衡,本文就认定他们是互相信任的。但是由于非合作博弈下的均衡具有自我实施性,仅仅把信任等同于合作将使得对两者关系的推演陷入循环论证。为避免此困境,也为更准确地刻画现实,本文假设博弈参与者在决策中有一定概率发生系统性和非系统性的“颤抖”[16]。非系统性的“颤抖”是指在博弈某一期,当“合作”为占优策略,参与者却选择“不合作”;系统性的“颤抖”是指在博弈的每一期,即使“合作”为占优策略,参与者却始终选择“不合作”。后者用以刻画身份异质性存在时的个体行为方式:博弈参与者将以一贯的“不理性”在“合作”策略收益更大时拒绝合作。

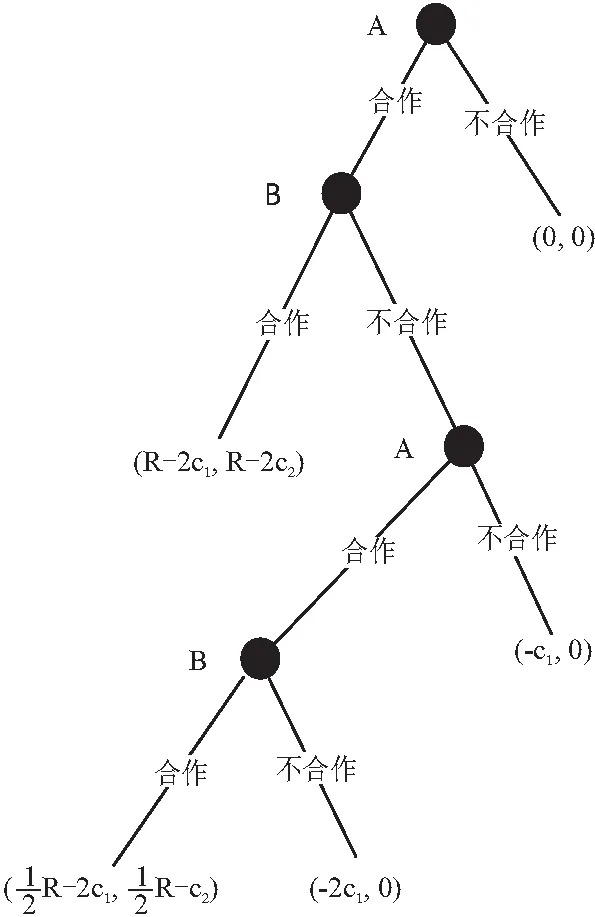

更具体的,设博弈参与者为A、B二人,博弈为A先行动的两期序贯博弈。为简化分析,也为将分析聚焦于参与者在决策时的“颤抖”对均衡的影响,设若A在第一期选择“不合作”,博弈结束;设若B在第一期选择“合作”,他将在第二期继续选择“合作”。

(一)无身份异质性

作为基准,本文首先考察没有身份异质性时的情况。博弈树见图1。

图1 博弈树:无身份异质性

(二)有身份异质性

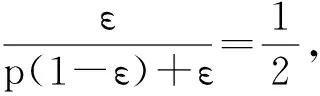

没有证据表明身份异质性的影响必然是双向的,为简化分析,设博弈中A的策略选择不会直接受到身份异质性的影响,但与A有身份异质性的B将以ε的概率在博弈两期都拒绝合作。表现在博弈树上,B在决策中以ε的概率发生系统性“颤抖”,博弈两期始终选择“不合作”。博弈的其他特征均与“无身份异质性”的模型相同。博弈树见图2。

与“无身份异质性”的模型不同,若B在第一期“不合作”,A不能判断该行为是出自B在行动时不小心所致的非系统性“颤抖”,还是身份异质性所致的系统性“颤抖”,这时A无法进行信念上的贝叶斯更新,逆推法失效。但是,我们可以找到该博弈的一个评估均衡。在均衡中,A在第一期选择“合作”,B在第二期选择“合作”,而其他所有策略都是混合策略。这意味着,A在第二期和B在第一期选择“合作”或“不合作”对他们应该是无差异的。

图2 博弈树:有身份异质性

(三)研究假设

1.身份异质性与社会信任

根据上文分析,在没有身份异质性时,形成“合作”均衡的概率π1=1;当有身份异质性时,形成“合作”均衡的概率π2=(1-p)+pq。因为p<1,q<1,有pq H1:身份异质性会降低区域内个体社会信任水平。 由于可直接验证的身份异质性包括民族身份异质性、宗教身份异质性和收入身份异质性,我们将假设1细化为3个假设: H1a:民族身份异质性会降低区域内个体社会信任水平; H1b:宗教身份异质性会降低区域内个体社会信任水平; H1c:收入身份异质性会降低区域内个体社会信任水平。 2.收入身份异质性与社会信任 上文模型中的一个隐含假设为个体身份不会发生变化。从本质上而言,正是这种身份的不可变性导致了拥有不同身份的个体间的隔阂,进而表现为较低的社会信任水平。对民族和宗教所赋予的个体身份来说,在可预期的未来是很难变动的,但收入差距所赋予的个体身份却有所不同。中国目前的收入阶层间虽有流动性减弱的趋势,但尚未形成固化的收入阶层[18],个体“穷人”或“富人”的身份并非如其所属民族或所信仰宗教般一成不变。因此,收入身份异质性与社会信任间的关系需要进一步讨论。 如果一个“穷人”并不认同自己当前的身份,认为自己在可预见的未来有机会成为“富人”,在模型中,这意味着虽然有身份异质性,但ε=0,即因为身份差异导致坚决不合作的概率为0。这时模型实际上退化为无身份异质性时的情形,根据上文分析,“信任”将始终存在。据此,本文提出假设2: H2:收入身份异质性是否会降低区域内个体社会信任水平,取决于个体对其目前身份的认同与否。 3.差序格局与社会信任 H3:基于差序格局的身份异质性使社会信任呈现以个体为“圆心”的“同心圆”结构,越接近圆心,越为“自己人”,越可信任;越远离圆心,越为“外人”,越不可信任。 (一)数据来源 本文选取中国综合社会调查(CGSS)2013年的数据为研究样本。在CGSS(2013)中,除包含被调查者的性别、教育程度、政治面貌、健康状况等个人特征外,还包含民族、宗教、收入等相关信息,这为计算区域内的身份异质性指标提供了数据支持。另外,问题“一般来说,您对现在社会上的陌生人是否信任?”使测度个体社会信任水平成为可能。本文以CGSS(2013)为原始数据,剔除涉及收入、信任等指标的异常样本,共获得8040个观测值的数据。 (二)变量测度及方法 1.社会信任水平指标 信任分为一般性信任和特殊性信任。前者指陌生人间的信任,后者指基于面对面交往和声誉机制形成的熟人间的信任关系。正如Fukuyama所言,当“社会上共享一系列促成对规则遵守和诚信行为的道德标准时,陌生人之间的信任会增加”,因此我们把个体对陌生人的信任水平作为衡量社会信任度的指标[17]。在调查问卷中,对问题“一般来说,您对现在社会上的陌生人是否信任”的回答包括从低到高5个选项:“非常不信任”“不信任”“一般”“信任”和“非常信任”。为避免高估社会信任程度,我们将选择“信任”或“非常信任”的个体社会信任水平赋值为1,将选择其他选项的个体社会信任水平赋值为0,由此构造关于社会信任的0-1变量。 2.身份异质性 考虑到在中国少有基于种族的族群问题,本文直接验证的身份异质性包括民族身份异质性、宗教身份异质性和收入身份异质性。对本文十分关心的另一种身份异质性,即基于差序格局的身份异质性,由于缺少能直接衡量的指标,本文将以间接的方式检验其对社会信任的影响。 3.控制变量 参照以往研究,本文将个体年龄、性别、教育程度、收入的对数、是否党员、身体状况、是否全职工作、18岁以下子女个数、是否结婚和所在地作为控制变量[9][18][19]。本文的主要变量及描述性统计见表1。 表1 主要变量的描述性统计说明 从表1来看,个体社会信任水平的均值仅为0.193,方差为0.395,这意味着中国社会中人们的社会信任水平较低,且各地有一定差别。关于身份异质性指标,民族身份异质性指标的均值为0.067,方差为0.124,说明中国虽民族众多,但在村(社区)层面的民族身份异质性较小。宗教身份异质性指标均值为0.143,方差为0.143,表明村(社区)层面的宗教身份异质性并不大,这与中国非宗教国家这一特征十分相符。收入身份异质性指标,即基尼系数均值为0.400,小于国家统计局2013年公布的全国范围内的基尼系数0.473。这可能是因为本文基尼系数是按照地区数据计算得到的,其均值平衡了区域间的差异。 (一)身份异质性与社会信任 为考察身份异质性对社会信任的影响,模型设置如下: (1) 其中,trust为因变量,代表个体的社会信任水平。由于trust为0-1变量,本文采用logit模型进行估计,计量软件为stata13。为了处理嵌套型数据中可能存在的异方差问题,本文以聚类稳健标准差代替原标准差进行假设检验。主要自变量包括民族身份异质性指标EFI_nation、宗教身份异质性指标EFI_religion和收入身份异质性指标gini。controli为控制变量。 表2中的列(1)报告了身份异质性对社会信任影响的回归结果。民族和宗教身份异质性的影响在统计上并不显著,基于收入差距的身份异质性对个体社会信任产生了显著的负向影响,区域内gini系数每增加1个单位,个体社会信任水平随之下降0.17个单位③,这与Knack、Uslaner以及申广军和张川川的结论相同[20][21][10]。 表2 身份异质性与社会信任 注:***、**、*分别表示通过1%、5%和10%的显著性检验;括号内为t值;限于篇幅,控制变量回归结果未予列示,留存备索。下表同。 由表2可知,实证结果支持了H1c,拒绝了H1a和H1b。就民族身份异质性而言,首先,中国虽有多达56个民族,但多数区域为汉族聚居区,同时,少数民族的区域自治政策也减少了同一区域内多民族混居的情况。根据CGSS(2013)数据统计,村(社区)一级层面上,仅有不到1/3的地区(31.7%)存在多民族混居,这自然会减少由民族差异而导致的区域内族群分割及因族群分割而导致的身份差异,进而降低民族身份异质性对个体社会信任水平的影响。其次,即使在多民族聚居地区,中国境内也少有因民族矛盾产生的大规模紧张状态,这与一些民族矛盾根深蒂固的多民族国家十分不同。就宗教身份异质性而言,虽然在村(社区)层面上有68.6%的地区存在基于宗教的身份异质性,但信教群体将信仰其他宗教者或无神论者视作“异教徒”的现象在中国社会中非常罕见。此外,中国宗教组织的事务性功能也比宗教国家弱得多。根据Greif的观点,作为制度要素的组织和信念之间是相互促进的,因此中国宗教先天弱质的组织功能会降低宗教信念本身[22]。这也就意味着,宗教在中国社会中无论是对人群的分割抑或整合作用都不足,反映在实证结果中,即为宗教身份异质性对个体社会信任没有影响。 (二)收入身份异质性与社会信任 为验证H2,我们分别对“非务农者”和“务农者”、“不学习者”和“学习者”两组子样本进行回归。关于子样本划分,针对问题“您的工作经历及状况是?”,我们将回答“目前从事非农工作”的个体视为“非务农者”,将回答“目前务农,没有过非农工作”的个体视为“务农者”;针对问题“在过去一年中,您是否经常在您的空闲时间学习充电?”,我们将回答“经常”和“非常频繁”的个体视为“学习者”,其他个体视为“不学习者”。 首先,相对于“务农者”,“非务农者”面对更为复杂的社会环境,处于个体掌控之外的收入影响因素更多。换言之,“非务农者”会更倾向于将因收入而带来的个人身份归结于外部环境。那么如果H2成立,相较于“务农者”,收入身份异质性对“非务农者”的社会信任影响更大。第二,当其他条件不变时,“学习者”在空闲时间进行学习的行为本身就显示了他比“不学习者”更相信自身努力对改变目前境遇的作用,他将更不认同其基于目前收入获得的身份。相反,“非学习者”更倾向于将由目前收入所决定的身份视作不可控的外部环境的结果。那么如果H2成立,则相较于“学习者”,“不学习者”的收入身份异质性会对其社会信任产生更大的影响。估计方程如下: (2) 表2中的列(2)和列(3)分别报告对“非务农者”和“务农者”子样本进行回归的结果。回归结果显示,对“非务农者”而言,收入身份异质性每增加1个单位,个体社会信任水平降低0.21个单位;对“务农者”而言,收入身份异质性虽对个体社会信任产生负向影响,但在统计上并不显著。由此可见,相较于“务农者”,“非务农者”的收入身份异质性对其社会信任水平的影响更大,验证了H2。表2中的列(4)和列(5)分别为对“不学习者”和“学习者”子样本的回归结果。对“不学习者”而言,收入身份异质性每增加1个单位,则个体社会信任水平降低0.17个单位;对“学习者”而言,收入身份异质性对个体社会信任的负向影响在统计上并不显著。这意味着,相较于“学习者”,“不学习者”的收入身份异质性对其社会信任水平影响更大。这与我们的推论一致,进一步验证了H2。 (三)基于差序格局的身份异质性与社会信任 基于差序格局的身份异质性本身很难通过指标构建来直接测度,因此本文通过考察收入身份异质性的影响在差序格局下的不同变化,来间接探求基于差序格局的身份异质性对个体社会信任的影响。本文以两种间接的方法验证H3。首先,将与亲人、朋友联系的密切度作为衡量个体对熟人信任水平的指标,并将因变量由个体的社会信任替换为对熟人的信任,CGSS(2013)问卷中,询问了被调查者“您和亲人、朋友之间的接触和联系的情况怎么样?”,答案有“非常不密切”“不密切”“一般”“密切”“非常密切”5个选项,并分别赋值为1~5。为避免高估个体对熟人的信任度,我们将选择4或5的个体对熟人的信任水平赋值为1,将其他个体对熟人的信任水平赋值为0。如果H3成立,则推论是,收入身份异质性不会降低个体对熟人的信任水平。估计方程为模型(3): (3) 其中,trust_fami为个体对熟人的信任指标,该指标为0-1变量,估计方程为logit模型。 上述作法虽可大致判断差序格局下身份异质性与个体社会信任间的关系,但是由于本文所考察的核心被解释变量是个体的社会信任,因此用对熟人的信任指标代替社会信任会造成估计上的偏差。另外,上述作法也只能判断基于差序格局的身份异质性是否影响个体信任,而不能测度该影响的结构性特征。为此,本文进一步比较省级、市级、乡镇(街道)和村(社区)级的收入身份异质性对个体社会信任的影响。从直觉上来说,似乎区域范围越小,与个体生活越相关,收入身份异质性对其社会信任的影响会越大。但是,如果H3成立,即个体依据差序格局下的身份认同将人群分为“自己人”和“外人”,对“自己人”的社会信任大于对“外人”的社会信任,那么范围越大区域的收入身份异质性对社会信任的影响反而应该越强,其背后的逻辑为,随着“圈子”范围的扩大,人群中“自己人”的比例会降低。估计方程为模型(4): (4) 其中,gini1、gini2、gini3和gini4分别代表省、市、乡镇(街道)和村(社区)四个层级上的收入身份异质性。回归结果见表3。 表3中的列(6)报告了收入身份异质性对个体熟人信任水平的影响。从结果上来看,与对个体社会信任的影响不同,当收入身份异质性每增加1个单位,个体对熟人的信任水平反而增加了0.14个单位。一个可能的解释是,就个体而言,对熟人与对陌生人的信任在一定程度上存在替代性。也就是说,当收入身份异质性提高,个体对陌生人抱有更不可信任的态度时,将更倾向于相信所谓的“自己人”。这与我们的推论一致,从而从一个方面验证了H3。 表3中的列(7)至列(10)分别报告了省、市、乡镇(街道)和村(社区)四个层级收入身份异质性对个体社会信任的影响。实证结果再次与我们的推论一致,以个体为圆心的“圈子”越小,收入身份异质性对个体社会信任水平的影响越小。省、市、乡镇(街道)和村(社区)级收入身份异质性每增加1个单位,个体社会信任水平分别降低0.58、0.24、0.20和0.17个单位。这说明基于差序格局的身份异质性不仅会降低个体社会信任水平,而且这种影响呈现嵌套式的“同心圆”结构,即随着圈层的缩小,人群中所谓“自己人”的比例越高,个体的社会信任水平越高,这进一步验证了H3。 表3 身份异质性、差序格局与社会信任 (四)稳健性检验 在CGSS(2013)中,对社会信任水平的测度来自问题“一般来说,您对现在社会上的陌生人是否信任?”,该问题的选项包括“非常不信任”“不信任”“一般”“信任”“非常信任”5项,并分别赋值为1、2、3、4、5。这使我们能够以oprobit和ologit模型重新进行估计。回归结果显示,各种身份异质性对个体社会信任水平的影响是稳健的,不随估计方法的改变而改变。另外,由于衡量收入身份异质性的指标gini系数为区域变量,因此内生性问题不会十分严重,但为了进一步确保回归结果的稳健性,我们依然采用工具变量法(IV)对其内生性进行处理。参考Alesina将本地从事制造业的劳动力比例作为gini系数工具变量的做法,我们将本地在党政机关或事业单位工作的劳动力比例作为工具变量[1]。回归结果显示,当引入工具变量后,收入身份异质性对个体信任水平的影响系数有很大提高,且在5%的水平上显著(囿于篇幅,本文没有报告上述回归结果)。 为考察身份异质性对个体社会信任的影响,本文以非合作博弈模型构建了分析框架并提出了一系列假设,进而利用CGSS(2013)数据进行验证。本文的研究表明:第一,基于民族和宗教的身份异质性不会影响个体社会信任;第二,基于收入差距的身份异质性是否影响社会信任,取决于个体对自己目前身份的认同与否;第三,基于差序格局的身份异质性对个体社会信任的影响呈现嵌套式的“同心圆”结构。 个体社会信任水平的提高是一个长期的过程,其中,如何处理社会中的身份异质性是十分重要的环节。本文的发现对提高社会信任水平具有一定的政策涵义:首先,民族和宗教赋予个体的身份本身是很难改变的,而这种身份差异所导致的族群冲突在全球范围内屡见不鲜。为提高社会信任水平,推行良性的民族和宗教政策、化解民族和宗教矛盾十分必要。第二,收入差距本身并不对社会信任产生影响,但收入阶层的固化会降低社会信任水平。当前中国的收入差距较大,且收入阶层有相对固化的趋势,这亟须相应的经济、社会政策予以应对。最后,中国社会独特的差序格局结构通过赋予人们基于亲缘或地缘的某种身份,进而影响其社会信任水平。这种差序格局特征在短期内不会发生根本性的改变,其对社会信任的结构性影响会一直存在,因此在制定和推行相关政策时应予以充分的考虑。 注释: ①在2013年NBER的项目报告中,Alesina将该问题作为当前和未来政治经济学研究中最重要的论题列在首要的位置。 ②在文献中,群体差异一般被称为“社区异质性”(heterogeneity of community),但因为中文“社区”一词与英文“community”含义并不完全重叠,且这种基于社会属性的异质性将以个体的某种身份为载体并发挥作用,故而本文认为将其定义为“身份异质性”(identity heterogeneity)更为合适。相应的,基于民族、宗教、收入差距形成的身份异质性在下文中分别简称为“民族身份异质性”“宗教身份异质性”和“收入身份异质性。” ③由于logit回归模型的估计参数并不是直接的边际效应,需要通过stata命令mfx计算得出边际效应,如估计方程中变量gini的回归系数为-1.129,则边际效应为-0.18。下文中处理方式相同。 [1] Alesina,A.,Ferrara,E.Who Trusts Others?[J].Journal of Public Economic,2002,85(2): 207—234. [2] Hooghe,M.,Reeskens,D.,et al.Ethnic Diversity and Generalized Trust in Europe:A Cross-national Multilevel Study[J].Comparative Political Studies,2009,42(2):198—223. [3] Putnam,D.E Pluribus Unum:Diversity and Community in the Twenty-first Century The 2006 Johan Skytte Prize Lecture[J].Scandinavian Political Studies,2007,30(2):137—174. [4] Wang,C.,Steiner,B.Can Ethnic-linguistic Diversity Explain Cross-country Differences in Social Capital Formation?[Z].Working Paper,2015. [5] Zak,P.J.,Knack,S.Trust and Growth[J].Economic Journal,2001,111(470):295—321. [6] Johanssonstenman,O.,Mahmud,M.,et al.Trust and Religion:Experimental Evidence from Rural Bangladesh[J].Economica,2009,76(303):462—485. [7] Chuah,S.H.,Gachter,S.,et al.Religion,Discrimination and Trust across Three Cultures[J].European Economic Review,2016,90(1):280—301. [8] Gustasson,M.,Jordahl,H.Inequality and Trust in Sweden:Some Inequalities Are More Harmful than Others[J].Journal of Public Economics,2008,92(2):348—365. [9] 李涛,黄纯纯,何兴强,周开国.什么影响了居民的社会信任水平?——来自广东省的经验证据[J].经济研究,2008,(1):137—152. [10] 申广军,张川川.收入差距、社会分化与社会信任[J].经济社会体制比较,2016,(1):121—136. [11] 郑风田,阮荣平,刘力.风险、社会保障与农村宗教信仰[J].经济学(季刊),2010,(3):829—850. [12] 阮荣平,刘力.中国农村非正式社会保障供给研究——基于宗教社会保障功能的分析[J].管理世界,2011,(4):46—57. [13] 周兴,张鹏.代际间的职业流动与收入流动——来自中国城乡家庭的经验研究[J].经济学(季刊),2015,(1):351—372. [14] 费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2013. [15] Samuelson,P.A Note on the Pure Theory of Consumer's Behaviour[J].Economic,1938,5(17):61—71. [16] Selten,R.Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in Extensive Games[J].International Journal of Game Theory,1975,4(1):25—55. [17] Fukuyama,F.Trust:The Social Virtues and Creation of Prosperity[M].New York:Free Press,1995. [18] Alesina,A.,Ferrara,E.Ethnic Diversity and Economic Performance[J].Journal of Economic Literature,2005,43(3):762—800. [19] Bjornskov,C.Determinants of Generalized Trust:A Cross-country Comparison[J].Public Choice,2007,130(1):1—21. [20] Knack,S.Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation[J].Quarterly Journal of Economics,1997,112(4):51—88. [21] Uslaner, E.M.The Moral Foundations of Trust[J].Social Science Electronic Publishing,2002,1(April):647—648. [22] Greif,A.Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade:The Maghribi Traders' Coalition[J].American Economic Review,1993,83(3):525—548. (责任编辑:胡浩志) 2016-12-06 国家自然科学基金项目“空间计量经济学视角下产业集群对农村减贫作用的研究”(71503212) 齐秀琳(1986— ),男,河南洛阳人,郑州大学商学院讲师,博士; 伍骏骞(1986— ),男,四川自贡人,西南财经大学中国西部经济研究中心讲师,博士。 F323.89 A 1003-5230(2017)02-0041-09

三、数据来源、变量测度及说明

四、计量结果分析

五、结论

——概念跨学科移用现象的分析与反思