我国档案学共同体研究述评

李文以 于梦文

(郑州大学信息管理学院 郑州 450001)

特别约稿

我国档案学共同体研究述评

李文以 于梦文

(郑州大学信息管理学院 郑州 450001)

档案学共同体业已成为我国档案学术研究中的一个重要范畴。本文从计量分析相关研究成果入手,经过梳理认为,已有研究成果主要围绕档案学共同体的定义、意义、学术责任、结构和建设途径等内容展开。并进一步指出,已有的研究虽然逐渐系统化、深入化,但也存在着关注度较低、研究主体单一、术语应用混乱、缺少实证调研等问题。

档案学共同体 群体 档案学

一、文献来源与计量分析

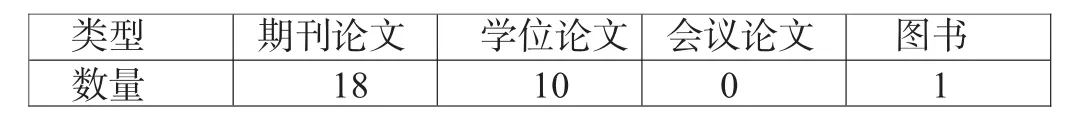

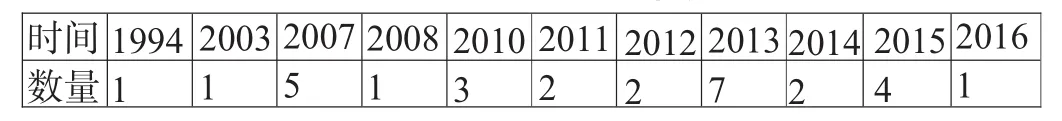

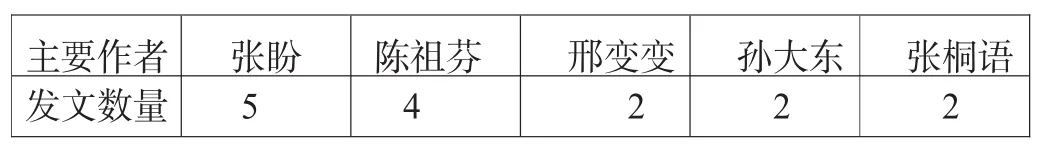

本文以中国期刊全文数据库、中国优秀博硕士学位论文数据库、国内外重要会议论文全文数据库、中国国家数字图书馆馆藏目录并辅之以读秀中文学术搜索作为检索来源,以“档案并含共同体”为主题进行精确检索,检索时间为2017年1月17日。以“档案学共同体”明确作为篇、章、节、段标题进行筛选后,共获得相关期刊论文19篇,学位论文10篇,会议论文0篇,图书6本。经过仔细辨别,剔除期刊要览、一稿多发等文献,同时为了避免重复计算,由博士学位论文修改出版的专著亦不计入,共获得有效文献29篇,具体情况如表1所示。部分作者如陈祖芬、邢变变、孙大东等,其关于档案学共同体的主要观点在期刊论文中有集中显示,因此分析时以期刊论文为基本对象。从时间看,关于档案学共同体的研究开始于1994年,但是其后出现了两个空白期,即1995年至2002年的8年和2004年至2006年的3年。自2007年开始才有了持续性的研究成果,其中,2013年研究成果最多。总体来看,关于档案学共同体的研究热度偏低。但是,在13篇专门研究档案学共同体的期刊论文中,7篇发表于核心期刊,达到半数以上,亦出现了专门研究这一主题的硕士学位论文和博士学位论文各1篇,说明相关研究成果的质量较高且研究较为深入、系统。从作者方面来看,以高校档案学专业教师和档案学研究生为主,实践领域的作者较少。其中又以张盼、陈祖芬、邢变变、孙大东、张桐语为代表,均发文两篇以上。

表1 有效文献类型分布统计表

表2 有效文献时间分布统计表

表3 主要作者发文情况统计表

二、研究的主要内容

据中国期刊网显示,“学术共同体”一词在档案学中第一次出现是在1989年。寒江在界定理论档案学的内容体系时,两处提到了档案学共同体[1]15-25。然而,对“档案学共同体”的专门论述则始于1994年,陈永生在其著作《档案学论衡》中[2]286,专辟一节探讨了档案学科学共同体的性质和调节功能。随后不乏个别档案学文献提及档案学共同体,但也只是一笔带过。进入2007年以后,学界对档案学共同体这一主题的关注逐渐增多,其研究内容也由浅入深、不断丰富。已有的研究主要集中在以下几个方面:

1.档案学共同体的定义。给档案学共同体下一个科学、合理的定义是对其进行研究的前提和基础。陈永生认为:“所谓档案学科学共同体是指由全体档案学研究者组成的,旨在通过规范调节其成员的行为而使之更好地促进档案学的发展的组织上松散、学术上自由的学术性群体。”[2]286随着范式理论的引入,学界对档案学共同体这一问题的研究不断深入,对其定义有了新的认识。陈祖芬指出:“档案学共同体是进行档案科学研究,拥有档案学范式的科学共同体。他们是致力于档案学学习、研究和实践的一群人,是档案科学的主体。”[3]8-11饶圆则认为:“就档案学学术共同体而言,它是一个由受到一定档案学教育背景和学科训练的学者构成的群体,该群体以肩负共同的历史使命,秉承共同的价值理念,遵循共同的学术规范和维护共同的学术尊严为特征。”[4]20-22张盼认为档案学术共同体应具备以下特征:共同的目标、相应的规范和规则、优秀的研究队伍、档案学的出版物、一定的活动形式等[5]10-12。

陈永生把档案学共同体的成员界定为全体档案学研究者,陈祖芬认为其是致力于档案学学习、研究和实践的一群人,饶圆则认为档案学共同体是由受到一定档案学教育背景和学科训练的学者构成的群体。可以看出,几位学者对档案学共同体构成主体的描述或过于宽泛或指向不明,缺少严格的界限和统一的划分标准。尽管不同作者对档案学共同体的构成主体意见不一,但都认可档案学共同体是致力于档案学研究和促进档案学科发展的群体,为进一步研究奠定了基础。

2.档案学共同体的意义。档案学共同体的意义在多篇文章中都有所提及。周静怡认为构建档案学共同体有利于“形成档案学派,明确档案学术共同体的责任,从而实现档案学的自我发展;建设档案学术共同体,促进档案学的协调发展,最终提升档案学学科地位。”[6]6-7张盼指出档案学共同体的构建“有利于强化档案学人的归属感,增强其主体意识;有利于砥砺档案学术思想,推进学术进步;有利于评价学术成果,规范学术行为;有利于促进档案学学科建设。”[7]17-20在随后的研究中,张盼进一步提出了档案学共同体构建的意义:“长远意义,孕育档案学人独立的学术人格和主体意识;现实意义,弘扬真正的档案学学术研究;历史使命,推动档案学科的发展。”[8]10-13邢变变、孙大东则认为其意义在于:“基于身份认同,筑守学者精神家园;提供理论范式,规范档案学术研究;创造交流平台,推动档案学科发展。”[9]27-31

上述几位作者均从档案学者个体、档案学术研究、档案学科建设三方面肯定了档案学共同体在促进档案学发展方面的作用,其意义论述由个人的精神层面延伸至档案学的学术层面,再到整个学科的发展,逐渐深入。但就现有文献来看,都没有涉及档案学共同体可能造成的不利影响,研究视野有待进一步扩展。

3.档案学共同体的学术责任。档案学共同体功能的发挥与共同体成员的责任意识紧密相连。陈祖芬认为,档案学共同体的学术责任是其对发展档案学倾心尽力的一种自觉行动,即“每一个档案学者在他加入到档案学共同体的行列时,就应当发挥自主性,自觉地承担起构建与发展档案学科的责任”。并明确指出其负有“对社会、对档案学科、对自身发展”三方面的学术责任[3]8-11。饶圆认为:“每一位档案学者都是学术共同体的重要一员,他们不仅有责任开展多形式的学术研究和互助,推动学科发展和社会进步,还有责任为学术研究的良性发展塑造一个良好的学术氛围。”[4]20-22

陈祖芬将档案学共同体的学术责任归纳为一种自觉的行动,强调其自主性;饶圆特别强调要塑造一个良好的学术氛围。二位作者都认同档案学共同体的学术责任应从档案学者自身的学术研究出发,进而推动档案学科的发展,乃至促进社会进步。阐述的角度从个体到整体,由小我至大我,将关于档案学共同体的认识提升到了一定高度。

4.档案学共同体的结构。丁华东按职业背景将档案学学术共同体的主体划分为实践群体、高校群体和业外群体[10]10-12,张盼[5]10-12亦持同样的看法。陈祖芬认为档案学共同体按照组织形式可分为学派式组织、师徒式组织和同事式组织、无形组织[3]8-11。王晓飞依据其所属年代将中国的档案学者分为先驱者、奠基人、跨时代、曙光的一代等四代[11]32-35。邢变变、孙大东则认为其可分为由所有的档案学人组成的学术共同体、根据档案学科体系分类的学术共同体以及为了某个项目(课题)研究或学术研讨会而成立的“无形学院”[9]27-31。

从以上论述中可以看出,目前对档案学共同体的划分没有统一的衡量标准和规范,丁华东、张盼认为档案学共同体包括所有与档案学研究有关的群体,范围未免过于广泛;陈祖芬、王晓飞分别按组织形式、所属年代对档案学共同体或档案学者进行划分,各类型之间界限明确;邢变变、孙大东从我国档案学研究实际出发,将档案学共同体划分为三种不同类型,较为客观,但还需进一步探索是否能通过明确的衡量标准划定统一的档案学共同体结构。就现有文献看,从纵向即按照时间划分可以直观地反映出档案学共同体的发展史,但难以指导现实的档案学共同体的体系建设。由此笔者认为,档案学共同体的层次和类型划分从横向即根据档案学人的现状进行研究更具现实意义。

5.档案学共同体的建设途径。邢变变、孙大东提出,档案学共同体的建设要素包括组织层面的档案学术期刊系统、档案专业学会系统,制度层面以同行评议制度为核心要素,精神层面即档案学共同体的道德规范和价值系统[9]27-31。周静怡提出建设档案学共同体要:“形成学术规范、学术评论学术创新机制,助推档案学的科学发展;加强档案学人才的培养,构建各式各样的学术组织;明确档案学共同体责任,实现档案共同体的自治与自律。”[6]6-7张盼提出可通过“正确发挥档案学人的主体意识;培养档案学人的自律和自治;建立严格的档案学术评价机制;加强档案学术交流”[7]17-20四种途径促进档案学共同体的发展。

四位作者都认可通过建立学术规范、评价机制加强对档案学者的培养来建设和发展档案学共同体,其中,邢变变、孙大东二位作者从组织、制度、精神层面分析档案学共同体的构建问题,提出了一系列的评议制度和价值系统,更具针对性和指导意义。

6.档案学共同体的其他问题。学者们还从档案学共同体的运行机制、伦理认知、自主性、发展历程等方面进行了研究,进一步扩展了档案学共同体的研究视域。邢变变提出:“中国档案学共同体运行机制的核心是学术承认。学术承认是中国档案学共同体运行规则的源头和动力机制的源泉,其基本实现途径有三:发表和出版、获奖、被引用。”[12]85-88张桐语探讨了档案学研究中“学术共同体”存在的伦理道德问题以及由此而产生的认知问题,分析了档案学研究中“学术共同体”与人、社会、道德的关系[13]70。陈祖芬认为档案学共同体的自主性表现为:自主地捍卫档案学的学科地位、自主地进行团体性档案学研究、自主地促进档案学成果的知识化、自主地传播档案学知识[14]139-141。张盼以我国档案学发展的时代特色、特征及思维取向等为依据,认为档案学术共同体经历了史料编纂共同体、行政档案学共同体和历史档案学共同体、实用经验档案学共同体、‘小档案学’共同体、‘大档案学’共同体等五个发展阶段[15]19-22。几位作者对档案学共同体的某些具体问题进行了针对性探讨,使档案学共同体的研究更加完善、充实。

三、研究现状评析

对档案学共同体的研究业已取得一定成果,这对我国档案学共同体的理论发展与实际构建起到了推动作用。但是,在相关研究不断深入的同时,也存在一些不足。

1.取得的成绩。(1)研究渐趋系统化。一方面,系统化的根源在于科学理论的应用,这些科学理论本身自成体系,可以很好地指导档案学共同体的研究,如范式理论、科学社会学理论等。范式理论的应用如陈祖芬、孙大东的相关研究,都是以范式理论为基础对档案学共同体进行分析和阐述。科学社会学的应用如邢变变的研究,以科学社会学的科学共同体理论体系为指导,明确了科学共同体在档案学中的适用性,并进一步探索了档案学共同体的运行机制。另一方面,科学方法的应用也促进了研究的系统化,如邢变变和郭瑶的研究中都运用了科学计量方法。邢变变采用问卷调查、文献计量等多种方法对档案学共同体展开研究,郭瑶运用文献计量学的方法分阶段记录中国档案学群体的发展历程。这些系统化的研究和论述,为我们初步接触、深入了解和整体把握档案学共同体的知识和成果,提供了必要条件和重要基石,奠定了档案学共同体研究的系统框架。(2)研究逐步深入化。研究的深入化主要指研究内容向纵深发展,比较典型的是孙大东、郭瑶、邢变变几位作者的研究。孙大东深入探讨了中国档案学学术共同体的准入、中国档案学学术共同体的层次、中国档案学学术共同体的作用等问题[16]103。郭瑶则从中国档案学研究主体的历史回顾、中国档案学研究核心著者测定、中国档案学群体发展的现状分析、中国档案学派的培育进行了由浅入深的研究[17]。邢变变从科学共同体的适用性及基本认知入手,系统探讨了中国档案学共同体的群体结构、中国档案学共同体的运行机制、中国档案学共同体的研究活动等问题[12]85-88,为档案学共同体发展规律的探索做出了贡献。可以看出,几位学者的研究内容从档案学共同体的准入、历史回顾、基本认知等基础概念入手,到档案学共同体的层次和作用、现状分析和培育、研究活动和发展空间等构建问题,逐渐引向深入。纵观这些研究成果,学者们将研究的主要内容从理论概念向现实构建的方向延伸,有利于促进档案学共同体的形成与发展。

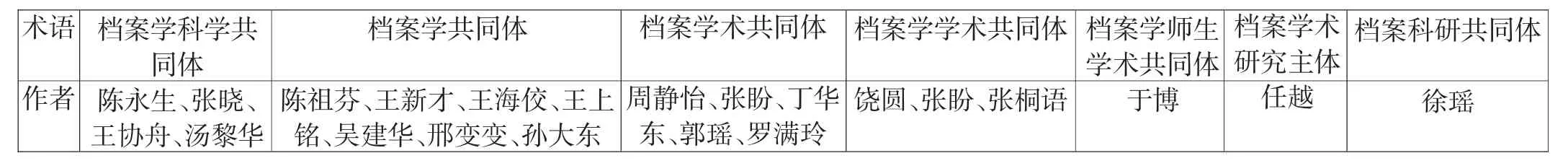

2.存在的不足。(1)档案学共同体的研究关注度较低。主要体现在三个方面:第一,相关研究成果的数量较少。目前研究档案学共同体的有效文献只有29篇,在23年的时间中,平均每年发文量不足两篇。同时,期间还有长达11年的空白期,可见我国档案界对档案学共同体的研究热度偏低。第二,关注此问题的作者人数少。就已有文献来看,研究过该问题的作者仅有22位,其中有17位作者只发文1篇。第三,已有研究成果的被引率低。以期刊论文为例,18篇期刊论文总被引仅有54次,平均每篇仅有3次,已有的研究并没有在档案学领域引起较大反响,有待相关学者进一步探索。档案学共同体的研究和构建关系到每一位档案学专业教师、学生乃至从事档案学相关工作的人员,学者们应该重视对档案学人自身的关注,更加积极地投身到相关研究中来,并将研究引向档案学共同体的尊严、学术环境等精神层面建设的深层次问题上来。(2)档案学共同体的研究主体较单一。在29篇有效文献中,26篇的作者为高校学者或在读学生,占89.66%。不可否认,当前,档案学术研究的主要力量是档案学专业的教师和研究生,但档案学共同体的进一步发展也需要广大拥有丰富实践经验且理论研究水平较高的档案工作者参与其中。然而,就目前的情形看,多数档案实践工作者并没有参与到相关研究和讨论中来,没有认识到自身对构建档案学共同体的重要意义。作为档案学共同体重要组成部分的档案实践群体应提高自觉意识,发挥自身在档案学共同体研究中的价值。(3)相关术语应用混乱。第一,通过对现有文献的分析可以发现,学者们对相关术语的表述并不统一,甚至出现了同一作者在不同文章中使用不同术语的混乱情况。由表4可知,在已有的研究成果中出现了7种不同的表述方式。第二,学者们对“档案学共同体”外延的认识亦不一致。陈永生认为,档案学共同体由全体档案学研究者组成;丁华东认为档案学术共同体由学者、专家、档案专业教师、科研人员以及具有较为丰富实践经验的档案工作者即实践群体共同组成;饶圆认为,每一位档案学者都是学术共同体的重要一员;邢变变、孙大东认为,由于学者、专家、档案专业教师、科研人员以及实践群体等角色存在交叠现象,因此把这些角色都作为档案学共同体的成员太过笼统,档案学共同体应以档案学专业教师为主体[9]27-31。第三,学者们对档案学共同体是否形成意见不一。陈祖芬认为在20世纪50年代档案学共同体已经形成[9]27-31,汤黎华则从学派角度出发,认为档案学研究尚未形成共同体[18]14-17,孙大东认为“中国档案学科学共同体尚未形成——既不具备档案学范式的前提条件和主要指标,也不满足科学共同体的特殊含义和重要功能。”[16]103由此可见,不同作者对档案学共同体是否形成的看法有较大分歧(见表4)。

(4)对档案学共同体的研究缺乏实证调研。目前研究档案学共同体的文献多是以纯粹的理论为主,缺少具体的数据支持。随着研究的深入,可以看到某些学者进行了一些相关的实证研究,如邢变变采用问卷调查的方法对高校档案学专业教师进行了调研,为档案学共同体的研究开辟了更为广阔的视野,提供了新的研究方法与思路。但总体来说,调研的范围、层面需要扩大,如应将实践层面的档案学共同体也纳入调研范畴。同时,调研的问题也应进一步深入化。

表4 相关术语应用情况统计表

[1]寒江.理论档案学结构、内容与教育新论[J].档案,1989.

[2]陈永生.档案学论衡[M].北京:中国档案出版社,1994.

[3]陈祖芬.论档案学共同体的责任[J].档案学通讯,2007(2).

[4]饶圆.论中国档案学者的使命与学术共同体的建构[J].山西档案,2007(3).

[5]张盼.试论我国档案学术共同体形成与发展[J].档案管理,2013(6).

[6]周静怡.论档案学术共同体的建设[J].兰台世界,2013(11).

[7]张盼.论我国档案学术共同体的构建[J].档案,2013(4).

[8]张盼.试论档案学学术共同体的沿革及意义[J].北京档案,2013(8).

[9]邢变变,孙大东.对中国档案学共同体的思考[J].档案学通讯,2014(4).

[10]丁华东.档案学理论范式研究[M].上海:世界图书出版公司,2011.

[11]王晓飞.中国的四代档案学者[J].档案,1989(4).

[12]邢变变.中国档案学共同体研究[J].档案学通讯,2016(5).

[13]张桐语.档案学中“学术共同体”的伦理认知[J].办公室业务,2015(1).

[14]陈祖芬.对档案学共同体自主性的反思[J].武陵学刊,2010(2).

[15]张盼.试论我国档案学术共同体的沿革[J].档案学通讯,2013(5).

[16]孙大东.基于范式论批判的中国档案学发展研究[D].中国人民大学,2015.

[17]郭瑶.基于文献计量学的中国档案学者群体研究[D].天津师范大学,2011.

[18]汤黎华.浅析中国档案学的学派问题[J].档案管理,2011(3).

Research Review on Archival Community in China

Li Wenyi,Yu Mengwen

(College of Information Management,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)

Archival community has become an important category in the study of archival science in China.This paper starts with the analysis of related research results,and points out that the existing research results mainly focus on definition,significance, academic responsibility,structure and construction approaches of the archival community.Furthermore,it points out that the existing researches are systematic and thorough,but there are also some problems,such as the low attention,the single subject, the confusion of terminology,the lack of empirical research and so on.

archival community;community;archives

G270

A

2017-01-22

10.16565/j.cnki.1006-7744.2017.05.01

李文以,郑州大学信息管理学院档案学副教授,研究方向为档案信息资源开发与利用,已发表论文20余篇;于梦文,女,郑州大学信息管理学院档案学专业本科生。