中晚唐宦官与佛教

——以功德使为线索

张红刚

(四川大学历史文化学院考古系 成都 610064)

文史探源

中晚唐宦官与佛教

——以功德使为线索

张红刚

(四川大学历史文化学院考古系 成都 610064)

唐代宦官奉佛之风十分兴盛,但是在不同阶段奉佛的人数和动因并不是完全相同的。中晚唐大量奉佛宦官的出现与宦官通过担任管理佛教的功德使职务而大量参与佛教活动的关系巨大。而担任功德使可以认为是宦官专权在宗教方面的一种表现,然而同宦官担任枢密使等其他使职的获得一样,功德使的担任是以宦官对军权的掌握为基础的。本文即是通过对唐代宦官权力和功德使一职变迁的三个发展阶段的剖析,不仅初步厘清了功德使的变迁过程,而且揭示了这一过程中宦官如何以军权为基础获得了对佛教的管理权,并形成了宦官与佛教间的密切联系。

宦官 佛教 功德使 军权

安史之乱后,唐代的社会发生了极大之变化。正如陈寅恪先生所言:“而天宝安史之乱后又别产生一新世局,与前此迥异也。”[1]我们注意到,对于唐代的皇室而言,安史之乱也是其宗教态度转变的一个分水岭。

唐代前期的佛道政策经历了从唐高祖、唐太宗、唐高宗统治时期“道先佛后”到武则天时期的“佛先道后”,再到唐中宗和唐睿宗的“两教并存、不分先后”,最后到玄宗时期奉行“两教并存、道先佛后”的宗教政策[2]。这一阶段帝王对于释、道二教的态度,都取决于自身的需要。如李唐皇室因为与道教的关系和华夏身份认同的政治需要而尊崇道教[3];武则天为了打击李唐皇室的政治需要而尊崇佛教;中宗自诞生即与佛教的关系密切,同时也是为了安全的政治过渡的形势需要而尊崇佛教[4]。到了睿宗时期,尊祖的需要与其本人的性格,使睿宗表现出重道的倾向。到了玄宗时期,随着李唐政治势力的不断加强,政权的逐步巩固,道教的地位最终恢复如唐初[5]。

从对法门寺地宫佛舍利的奉迎来看,安史之乱后,唐王朝诸帝王大多热衷于佛教相关活动[6]。这种情况的出现表面上来说,是因为佛教对国家统治和帝王本身都有着现实的作用;而本质上,宦官权力的扩大和宦官与佛教之间的密切关系对帝王的影响也是很重要的原因。宦官群体作为中晚唐一股重要的政治势力,研究其与佛教之间的密切关系对于我们理解当时的社会变化无疑意义重大。

从宦官个人角度而言,儒家的孝道思想以及佛教经典中关于宦官不得受戒为僧的规定,使得宦官自身有着某种自卑的心理[7]。然而信仰佛教而恢复丈夫相的各种灵验故事,奉佛所获功德等都对于宦官的奉佛有着内在的激励作用[8]。同时以密宗、禅宗为代表佛教势力积极参与到政治活动和宦官对佛教管理权的获得所带来的财富,这些因素都使得中晚唐的宦官势力与佛教之间关系极为密切。

中晚唐宦官日渐扩张的权力,是以对军权的掌握为基础的。宦官势力通过对军权的掌握而进一步取得了唐王朝的宗教管理权和这种管理权所带来的财富。经济利益和信仰的影响使得宦官群体在政治上维护佛教、在经济上扶持佛教、在文化上传播佛教,对佛教发展产生了极大的影响。而佛教对奉佛宦官及相关家族的作用反过来影响到朝廷的宗教政策,推动了佛教的发展并影响到中晚唐社会生活的方方面面。因此,宦官与佛教之间形成了一种结构性组合关系,这种组合性关系的建立是通过宦官对军权掌握和佛教管理权(功德使)的获得而逐步确立的,大体可以分为三个较为同步发展的阶段。

第一个阶段是从唐初到玄宗前期。

唐代宦官的管理机构是内侍省。唐太宗定制:“内侍省不立三品官,以内侍为之长,阶第四,不任以事,惟门阁守卫,廷内扫除,禀食而已。”[9]这一阶段,宦官尚未获得固定的军权。佛教的管理权先隶属于鸿胪寺后隶属于祠部[10]。充任临时性使职的修功德使或功德使也不全是宦官,还有道士或者僧人[11]。

第二个阶段是玄宗后期到代宗后期。

玄宗后期,随着玄宗对宦官的重用,才出现由如边令诚、高力士等宦官充任监军及修功德使的情况[9]5858。这可以说是中唐以后宦官集军权与宗教管理权于一身的滥觞。安史之乱引发了唐王朝的局势动荡,关于肃宗逃至灵武,因据朔方之众,假借外夷一张军势,集中力量应对危机的问题黄新亚先生已作过深入分析[12]。肃宗平叛所依据的力量主要为朔方、河西和安西四镇的西北部族势力。其地偏出边域,儒风素薄,仅以儒家教化,事实难协。而佛教素来为其众所敬信,化力无穷。故而肃宗借佛陀以收人心,兴释教而收护国之功。此外,肃宗时期权臣杜鸿渐、苗晋卿、王绪和权宦李辅国等俱是佞佛之人,其对正处于多事之秋的肃宗当有深切之影响。同时从安史之乱爆发到乾元三年,不空与肃宗之间的关系也渐密切,其正法理国的思想对肃宗影响也不可谓不大[13]。在上述因素的影响下,肃宗在上元元年进行了安史之乱后法门寺舍利第一次迎送活动[14]。

在这一阶段唐王朝动荡的局势中,神策军也完成了从边兵、镇兵到中央禁军的职能转换,并且在代宗朝鱼朝恩执掌期间扩充了其兵力并控制了京畿周围军镇,甚至遥领边地方镇为神策行营[15]。安史之乱引发的帝王对藩镇势力的忌惮,使得李辅国、程元振、鱼朝恩为代表的宦官都开始登上政治、军事舞台,显现于正式的政务运行中,由原来负责传递消息、侍从洒扫的杂务宦官,转变为涉及军事甚至政治事务的高阶宦官,他们被诸帝赋予监军甚至统领军队的权力。这一变化,根本改变了唐初府兵制和番将胡兵的军事格局,从而使得皇帝通过宦官而亲自掌握中央兵权[16]。

下面我们讨论一下这一阶段的佛教管理机构及隶属问题。从高力士、王崇俊、李元琮、刘崇训、李宪诚等人参与管理佛教的事务的情况来看,这一时期已经有独立于祠部专门管理佛教僧尼及事务的几个相互隶属的机构。

“天宝六载,敕僧尼属两街功德使,始令祠部给牒,用绫素。”[17]由此可以推测天宝六载之前当有两街功德使,但其主要职责是负责左右两街功德事业,没有僧尼的管辖权。天宝六载两街功德使虽获僧尼管理权,但是度牒仍由祠部发放。《唐故右羽林军长上高公墓志铭并序》曰:“公讳可方,其先渤海郡人。曾祖力士,开府仪同三司兼左街功德使。”[18]可推知天宝六载敕令后高力士兼任左街功德使。王崇俊的事迹较少,从其子王荣的《镇国大将军王荣神道碑》和《新唐书》相关记载来看,王崇俊死于永泰元年(765),其在肃宗到代宗初曾以掌管禁军的左龙武军大将军的身份兼任京城功德使[19]。王连龙结合新发现的李元琮的墓志铭及其他文献,认为:“见于典籍当中的李琮就是李元琮,李元琮以右龙武军将军的身份先任两街功德使后任京城修功德使,且两街功德使为京城修功德使属官。”[20]笔者赞同其观点,同时我认为李元琮应该是肃宗后期到代宗广德年间任两街功德使并在王崇俊死后由两街功德使升任京城修功德使。根据李元琮墓志铭,其卒于大历十一年(776)十一月。根据《宋高僧传》卷十五《唐京师西明寺圆照传》记载可知,其后继任京城修功德使的是时任镇军大将军的刘崇训[21]。而李宪诚时以从五品下的内给事兼任内功德使,已经是中上层的宦官[22]。

由以上可知,天宝六载的敕令使得两街功德使初步获得了僧尼管辖权。安史之乱后,从现有材料来看可能新出现了京城修功德使一职。李元琮是第一个明确可考的掌管禁军同时兼任已有僧尼管辖权的京城修功德使的宦官,标志着宦官以军事将领的身份开始掌管僧、尼之籍及功役,于探讨中唐后宦官势力发展有重要价值。这一阶段各级功德使见于文献的有京城修功德使、两街功德使和内功德使,由职事官品级差异推测两街功德使和内功德使应该隶属于京城修功德使。同时还有皇帝临时性委派的修功德使。这一时期功德使获得了佛教的管理权,由宦官或高级武官充任,与这一阶段的政治形势是符合的,宦官虽然权力扩大,但是尚在天子掌控之中。

第三个阶段是德宗到唐末

其中德宗时期有一个宦官和佛教从受压制到受重用的转变,当然这个过程是比较复杂的。大体过程是鱼朝恩死后宦官权力受到一定遏制,代宗驾崩后勾当京城寺观修,功德使刘崇训奉表上闻,请停京城修功德使,德宗敕旨内外功德使宜并停,使得僧尼管辖权又归属祠部,到了第二年德宗进一步罢停宫内佛教活动[23]。但是不久由于泾原兵变时白志贞的失职、宦官的忠贞表现以及安史之乱和泾原兵变引发的对番将的忌惮,权衡利弊后德宗选择重用宦官。他首先重新启用宦官掌握禁军,接着贞元四年恢复了功德使一职并由宦官担任,只是对功德使机构设置进行了调整[12]1253。到了贞元六年,他下令进行了安史之乱后法门寺舍利第二次迎送活动[24]。贞元十二年,德宗设置了神策军护军中尉一职,并首次任命宦官为左、右神策军护军中尉同时兼任左、右街功德使。从此中晚唐时期左右两街功德使大部分情况下由左右神策中尉兼任。

这一系列变动可以说是唐代宦官权力的一次重要嬗变。神策军护军中尉不仅成为中央禁军的统帅,而且从此例带“监门卫军”或十二卫将军,从制度上侵夺了原属南衙十二卫将军的军权。同时从上一阶段开始,宦官开始侵夺御史台的监军权,到德宗时期以宦官担任监军使也成为定制[25]。由此宦官获得了对中央神策军和地方军权的全面掌握,对于德宗时期的这种变化,范祖禹对此评价到:“德宗为唐室造祸之主,此宗社稷覆亡之本也。”[26]

安史之乱后宦官的势力迅速膨胀,为了延续获得的政治势力,宦官中养子之风盛行,并在德宗时期得到了制度上的保证。宦官养子制度使得中晚唐出现了很多宦官世家[27]。到了宪宗元和年间,枢密使制基本确立,使宦官参政合法化。从此唐初那种以中书、门下、尚书三省为政务中枢的决策体制渐渐被翰林、枢密使和政事堂所组成的新中枢所取代[28]。左右神策中尉和枢密使由于分别掌握军权和参与政治决策而成为宦官四贵。

宦官不仅仅牢固掌握了对两京地区佛教的管理权,到了唐宪宗元和二年,宦官进一步获得了京城的道教管理权。但是鉴于道教与李唐皇室的关系,宦官与佛教的关系更加密切。宪宗元和年间进行了安史之乱后第三次法门寺舍利的迎送活动,而这次舍利迎送活动就是功德使上言所致[25]7756。

出任神策中尉、监军使和功德使让宦官在与皇帝和朝官的斗争中处处取得先机;佛教的管理权带来的巨大利益和奉佛宦官的存在又使得宦官群体热衷于参与诸如迎送佛舍利这样的佛教活动。武宗灭佛固然有其信仰及经济方面的考虑,但是通过打击佛教进而打击宦官势力也是其重要目的。在武宗与李德裕步步为营的打击下,会昌三年五月神策中尉仇士良致仕,枢密使刘行深、杨钦义也不敢预事。仇士良死后佛教和宦官势力受到极大的削弱[25]7985。但是随着武宗的死亡,宦官集团与部分朝官勾结,通过扶立宣宗而重新掌权[29]。在神策中尉杨钦义等宦官支持和大量僧人的努力下,佛教也开始恢复[30]。

懿、僖二宗时唐王朝进行了安史之乱后第四次法门寺舍利的奉迎活动,法门寺地宫出土的大量碑刻和器物铭记有助于我们了解宦官对佛教舍利奉迎活动的参与程度[31]。如图一地宫前室东壁砌石FD3上的题记,记载了舍利奉迎前众宦官一次参观活动。

图一 地宫前室东壁砌石FD3:石29阴刻结衔题名拓本及释文(引自《法门寺考古发掘报告》图一八)

由赵晨昕等人关于晚唐宦官使职所做的相关研究可知,飞龙使马公度、内弓箭使刘从实、内庄宅使李维直三人为高层宦官。文思使一职文献未载,但是从杨复恭兼任十六卫之一的右领军上将军一职,从职事官品级来看文思使应为高层宦官使职。彭延鲁、李全聿、薛遂本三人为常侍,按《唐六典》内常侍官正五品,也属高层宦官。因此铭刻所载十一名宦官,除王仲素、韦仲宰二人身份不可考外,余九人均为宦官中的权贵。

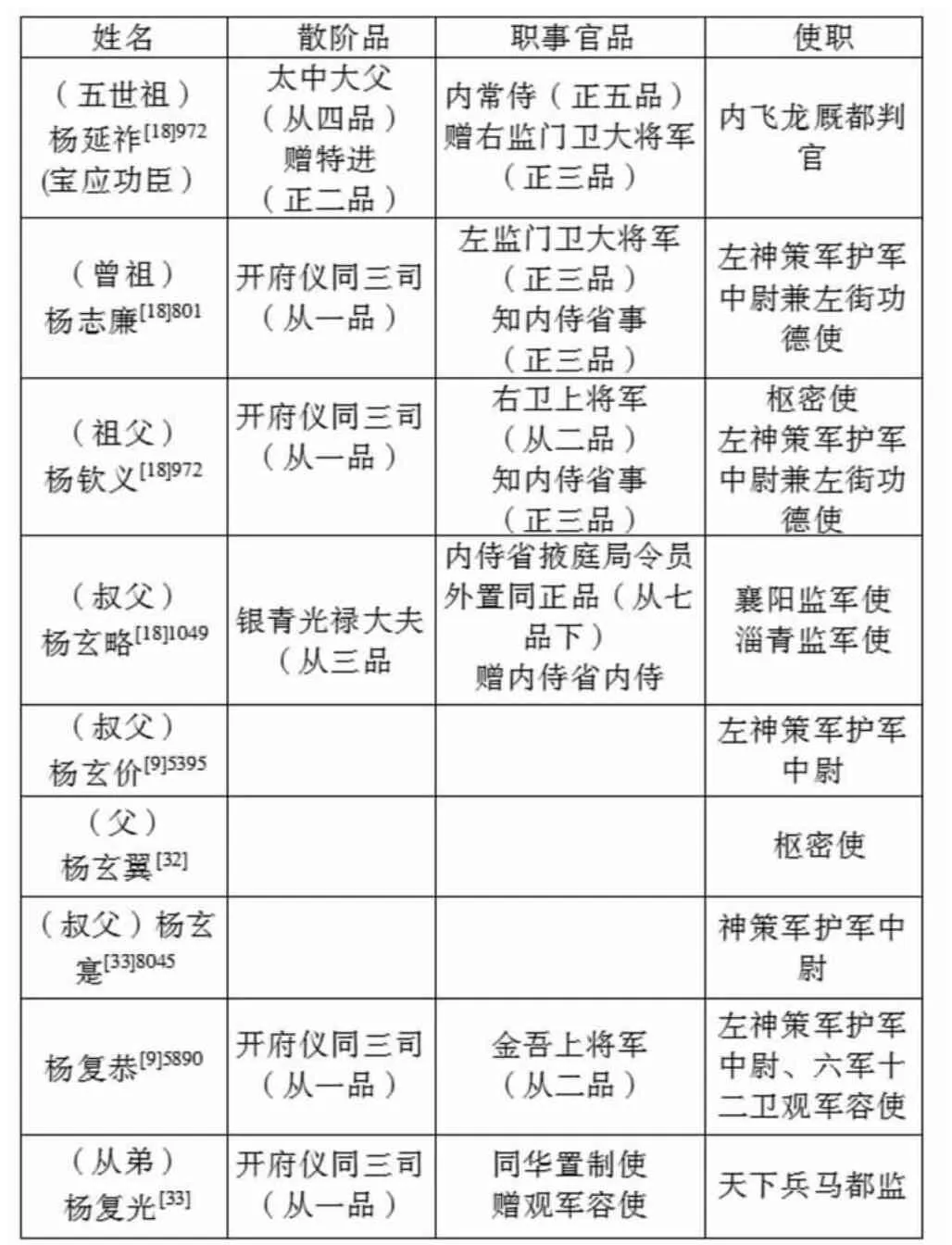

题名中的文思使杨复恭家族为中晚唐历史上最重要的宦官世家之一(表一)。

由表可知,中唐以后,从始祖杨延祚开始,该家族长期担任内侍省诸司、神策军、监军使和枢密使及两街功德使等重要职务。其中杨志廉是唐代第二位以左神策军护军中尉兼左街功德使的宦官。同时从对杨钦义[21]117、杨复恭和其他家族成员的记载来看[34],该家族应该是一个奉佛宦官世家。由此可知,担任功德使对于宦官家族佛教信仰的产生影响无疑是巨大的。

由上可知,安史之乱为宦官和佛教的发展提供了一种机遇,宦官的权力逐步扩大,而佛教各派也在不断发展。在发展的过程中,宦官以军权为基础逐渐获得了管理佛教的功德使一职,掌握了实际上颁发度牒的权势;此外,由于对佛教活动的参与使得宦官群体信仰佛教的人数增多。在两京地区,宦官虽深居宫闱,但是对佛教和道教的管理使得宦官的势力深入到民间,而鉴于道教与李唐皇室密切关系等其他因素,又使得宦官群体更多地倾向于支持佛教,并且对中晚唐社会的政治、经济和文化诸方面都产生了极大的影响。

[1]陈寅恪.唐代政治史述论稿[M].上海:上海古籍出版社,1982:20.

[2]冯倩.唐玄宗与佛道教[D].西安:西北大学硕士学位论文,2012.

[3]陶志平.唐代道教兴盛及其政治背景[J].西南师范大学学报(哲学与社会科学版),1998(2);李刚.唐太宗与道教[J],晋阳学刊,1994(5).

[4]寇养厚.武则天与唐中宗的三教共存与佛先道后政策[J],陕西师范大学学报(哲学社会科学版),1999,28(3):19-26;孙英刚.长安与荆州之间:唐中宗与佛教[A]∥荣新江.唐代宗教信仰与社会[C],上海辞书出版社,2003:125-150.

[5]李金水.论唐中宗、睿宗时期佛道政策的嬗变[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),1998(3):112-121.

[6]郭占宁.唐代迎奉法门寺佛骨舍利之研究[D].西安:陕西师范大学硕士学位论文.2012.

[7]佛陀耶舍、竺佛念等译.四分律[M].台湾:新文丰出版社.《大正新修大藏经》第22册,1992:1003.

[8]刘淑芬.中古的佛教与社会[M].上海:上海古籍出版社.2008.

[9]欧阳修等编.新唐书[M].上海:中华书局.1975:5855.

[10]周奇.唐代宗教管理研究[D].复旦大学博士学位论文.2005.

[11]董诰等辑.全唐文[M].[清]嘉庆内府刻本,第3490页;释志磐.佛祖统纪[M].台湾:新文丰出版社.《大正新修大藏经》第49册,第372页中,1992.

[12]黄新亚.说中唐政局与迎奉佛骨的关系[A].韩金科:法门寺文化研究一历史卷[C],陕西省法门寺博物馆,1993:99-113.

[13]吕建福.论不空的政教思想[J].世界宗教研究,2010(4):39-46.

[14]王昶.金石萃编[M].清同治刻本.第1687页.

[15]王伟.唐代神策军的兴衰——以宦官势力消涨为中心[D].西安:陕西师范大学硕士学位论文,2011.

[16]赵晨昕.唐代宦官权力制度解析[D].北京:首都师范大学博士学位论文,2012.

[17]释志磐:佛祖统纪[M].台湾:新文丰出版社.《大正新修大藏经》第49册,1992:615.

[18]周绍良、赵超主编:唐代墓志汇编续编[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[19]董诰等编.全唐文[M].卷720《镇国大将军王荣神道碑》.北京:中华书局,1983.

[20]王连龙.李元琮墓志及相关问题考论[J].吉林师范大学学报:人文社会科学版.2014(6):35-38.

[21]赞宁.范祥雍点校:宋高僧传[M]卷十五《唐京师西明寺圆照传》.上海,上海古籍出版社.2014年3月,第344页.

[22]圆照.代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集[M].台湾:新文丰出版社.《大正新修大藏经》第53册,1992.

[23]圆照.大唐贞元续开元释教录[M].台湾:新文丰出版社.《大正新修大藏经》,第55册.1992年.

[24]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局.1956:7520.

[25]胡沧泽.唐代御史台与宦官的关系[J].福建师范大学学报:(哲学社会科学版)1991(1):128-133.

[26]范祖禹.唐鉴.卷十四[M],明弘治刻本.第87页.

[27]张文斌.唐代宦官养子制度探略[J].云梦学刊,2002(4):42-43.

[28]李鸿宾.唐代枢密使考略[J].文献.1991(3):82-91.

[29]冻国栋,黄楼.唐宦官集团与大中政局[J].武汉大学学报(人文科学版),2005(4).

[30]李文才.简论会昌时期的宦官[J].史学集刊.2002(1):30-34.

[31]陕西省考古研究院等编著.法门寺考古发掘报告[M].北京:北京文物出版社.2007.

[32]王钦若,等.册府元龟[M].明刻本:8049.

[33]刘昫,等.旧唐书[M].上海:中华书局,1975:5875—5877.

[34]李昉,等.太平广记[M].上海:中华书局,1960:736.

The Eunuchs and Buddhism in Middle and Late Tang Dynasty--With the Clue of the Merit Officer

Zhang Honggang

(Department of Archaeology of History and Culture College in Sichuan University,Chengdu 610064,China)

In the Tang Dynasty eunuchs'belief in Buddhism was all the rage,but the number of eunuchs believing in Buddhism and their reasons were different at different stages.It was closely related with the emergence of a large number of eunuchs and their involvement in many Buddhist activities as Merit Officers.Eunuchs'acting as Merit Officer can be considered a manifestation of eunuch dictatorship in religion.However,just like the Privy Council Chief Executive and other positions,the eunuchs'acting as Merit Officer was also based on the master of the military power.Through the analysis of eunuchs'power expansion the three stages of change in Merit Officer in Tang Dynasty,this paper not only preliminarily clarifies the change process of Merit Officer,but also reveals how eunuchs obtained the management of Buddhism on the basis of military power and eventually formed a close relationship between eunuchs and Buddhism.

eunuch,Buddhism,Merit Officer,military power

表一 杨复恭家族官职对照表

K242

A

2016-10-29

10.16565/j.cnki.1006-7744.2017.05.25