“V+起来”语义探讨及其对外汉语教学策略设计

柴闫 张亚蓉

(西北大学文学院,中国西安710127)

“V+起来”语义探讨及其对外汉语教学策略设计

柴闫 张亚蓉

(西北大学文学院,中国西安710127)

在对外汉语教学中,“V(动词)+起来”结构一直是留学生习得的难点。究其原因,一是学生自身因素,二是“V+起来”本体语义复杂繁多。基于语料分析与数理统计法,总结“V+起来”五种语义分类并统计五种语义的使用频次,结合对外汉语教材,进行了相应教学方法的探讨。以期对“V+起来”结构的教学有所助益。

V+起来;动词;语义;教学策略

一、引言

“V+起来”的传统语义一般分为四类:趋向意义、结果意义、时体意义和评价意义(刘月华,1998;黄伯荣、廖旭东,2011;房玉清,1992;贺阳,2004;李敏,2004;齐沪扬、曾传禄,2009)。例如:

(1)他坐起来,重新穿上衣服。(陈忠实《白鹿原》)

(2)高加林慌忙坐起来,两把穿上了衣服。(路遥《人生》)

(3)本来,罗汉大爷可以逃回村子,藏起来。(莫言《红高粱》)

(4)双方争吵起来,邻居一个泼皮躺到姜家挖开的地基沟内,工匠师傅无法施工下去。(王蒙《活动变人形》)

(5)说起来苦根才刚满五岁,他已经是我的好帮手了。我走到哪里,他就跟到哪里,和我一起干活,他连稻子都会割了。(余华《活着》)

(6)光头小小年纪就知道了自己的价值所在,他明白了自己虽然臭名昭著,可自己是一块臭豆腐,闻起来臭,吃起来香。(余华《兄弟》)

例(1)(2)中的“坐起来”表示趋向意义;例(3)中的“藏起来”表示结果意义;例(4)中的“争吵起来”表示开始意义;例(5)中的“说起来”表示评价意义;而例(6)中的“闻起来臭”在语义上等同于“闻起来的话,臭豆腐很臭”,这并不是主观的评价,而是臭豆腐“闻起来臭”的客观情况,所以并不能直接概括为“评价意义”(吴为善,2012)。套用现存的分类方法会造成语义混淆,直接影响“V +起来”构式的教学。针对上述分类不精准的现象,本文选了20部具有代表性的当代文学著作作为语料[1],对“V+起来”构式和相关语句进行筛选甄别,按动词类型,总结出5类语义分类方法,并据此进行教学顺序和教学方法的探讨。

二、“V+起来”的本体语义指向研究

“V+起来”构式的语义指向,可分为趋向意义和非趋向意义2个大类。动词“起来”赋予该构式的基本意义,表示空间中竖直方向上的动作路径,即为趋向意义,而随着动词“起来”的语法化,“V+起来”构式不仅可以表示空间中竖直方向上的动作路径,还引申到水平方向表结果义,进而发展为可表开始义、主观评价义以及假设义,上述4种可统归为非趋向意义。所选语料中“V+起来”构式共出现3197次,各类动词将从中进行筛选。

(一)趋向意义

由趋向动词和“起来”搭配,表示趋向意义,表示动作行为的运动轨迹由下向上(吕叔湘,1980;朱德熙,1982;刘月华,1998;黄伯荣、廖旭东,2011;房玉清,1992;贺阳,2004;李敏,2004;齐沪扬,2009),如图一。

图一趋向意义

图中,A代表动作路径的起点,A’代表路径的终点,例如:

(7)哑巴把我们一个个提起来,扔到一边。(莫言《丰乳肥臀》)

(8)“胡说!”德顺爷爷一下子站起来,“你才二十四岁,怎么能有这么些混账想法?”(路遥《人生》)

同类动词有:站、爬、跳、坐、抬、举、飞、提、扶、拉、立等共计68个,频率为46%。

(二)结果意义

动作的完成伴随着空间与时间的变化过程,产生某种结果。(吕叔湘,1980;朱德熙,1982;刘月华,1998)如图二所示:

图二结果意义

图中,A是动作发生的时间点,A’是动作结束的时间点,箭头代表动作发生的时间过程。一个动作的完成会产生结果。例如:

(9)又来到学校,回忆起来大学的点点滴滴,感觉时间过得好快。

(10)随着组织的完备,公司的各项规章也逐渐建立和完善起来。

为了方便教学,并根据动词在“V+起来”构式中所表达的意义类型和运用情况,本文将这些动词分为5类,分别是凸起类、聚合类、隐藏类、回忆类、和完成类动词。例如:

(11)就这样,李光头一次次地失去了阳光,他在阴暗的屋子里过了一天又一天,他的脸上没有了婴儿们的红润,他的腮帮子也没有了婴儿们鼓起来的肉。(余华《兄弟》)

同类动词有:鼓、膨胀、挺、撑、顶、涨、涌、隆、冒共计9个,频率为1%。

该类动词与动词“起来”都具有动作“自下而上”的趋向意义,因此组成的“V+起来”构式表达动作“自下而上”产生了“凸起”状态的结果,可归结为凸起意义。

(12)红枪队长杜解元来不及召集队伍,只能把十几个家丁和长工集合起来,用枣木杠子顶上大门。(莫言《丰乳肥臀》)

同类动词有:卷、包、盘、捆、收、连结、连、累积、加、联系、合、团结、叠等共计53个,频率为2%。

该类动词的共同点是:表示的动作具有指向性,这里的指向性是从边缘到中心聚拢。所以,该类动词赋予“V+起来”构式表达动作对象从离散状态作用到聚合状态的集中趋向,而非单一的自下而上,故可归结为聚合意义。

(13)也许你命硬,把什么都藏起来了,颂莲抽出了手,说,别闹,让雁儿看见了会乱嚼舌头。(苏童《妻妾成群》)

同类动词有:藏、盖、抓、躲、收、关闭、埋、蒙、扣、罩、锁、遮、掩饰等共计22个,频率为2%。

该类动词均表示“掩盖”“藏起”之意,与“起来”结合成为构式后表达出一种隐藏的状态,强调动作执行的结果,淡化了趋向的过程,故可归结为隐藏意义。

(14)这一切又如此可恶,使她一想起来只觉得牙根又酸又痒。(王蒙《活动变人形》)

表示回忆的动词一共有5种,分别是:想、记、回想、回忆、回首,频率为3%。

此类动词表示人的心理活动,与“起来”组成的构式中趋向行为已不复存在,仅表示心理活动的完成,可归结为回忆意义。

(15)李光头和宋钢像野草一样被脚步踩了又踩,被车轮辗了又辗,可是仍然生机勃勃地成长起来了。(余华《兄弟》)

同类动词有:成长(长)、建立、发动、弄、培养、发展、煽动、干、创建等共计32个,频率为3%。此类动词与“起来”搭配而成的构式,表示动作完成的结果,达到了一定的目的,归结为完成意义。

综上,根据结果意义构式中“起来”的本义趋向性由强到弱,将结果意义细分为凸起意义、聚合意义、隐藏意义、回忆意义以及完成意义五个小项。

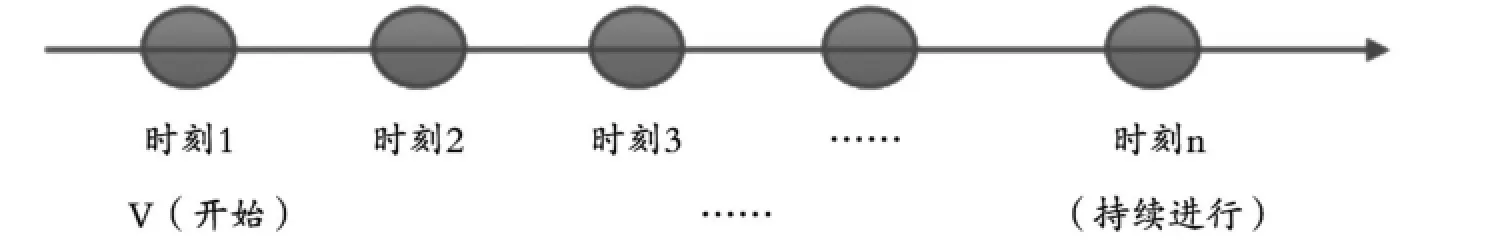

(三)开始意义

“V+起来”表示一个动作从无到有或者继续下去。例如:

(16)逗得亲家那张冷峻的脸绷不住就畅笑起来。(陈忠实《白鹿原》)

(17)小儿子象往常那样亲热地来到他身边和他磨蹭,被他一巴掌打在了炕中间,孩子便尖叫着哭起来。(路遥《平凡的世界》)

同类动词有:叫、哭、笑、动、打、响、跑、吃、骂、咳嗽等,这类动词都可以延续,共计100个,频率为32%。

(四)评价意义

(18)这块玉,我看起来挺不错的,晶莹剔透,但是专家说这是用硫酸处理过的,是赝品。

(19)虽然事情过去了很多年,但是提起来仍然很生气。

“V+起来”表示说话人主观的意见和评论,通过语料的检索,发现表示评价意义的动词有四个:看、说、想和提,频率为8%。

(五)假设意义

针对前文对例(6)的解析,显然该处的“V+起来”不可简单归结为“评价意义”。再如:

(20)这话听起来有些逆耳,可是仔细想想还是有道理的。

(21)这件衣服看起来很漂亮,但穿起来不太合身。

这类句子的共同点在于谓语形容“V+起来”,而非句子的主语。比如“臭豆腐闻起来比较臭,吃起来特别香”中,臭豆腐在“闻起来”的状态下“臭”,在“吃起来”的状态下“香”,这里的“V+起来”做为小主语,此处“起来”已虚化为助词(吴为善,2012)。

在学习英文的时候,也会遇到类似的句子,例如:

(22)She glares atme if Igo near her desk.

如果我走进她的办公桌,她就会瞪我。

If引导的条件状语从句和When引导的时间状语从句所表达的语义相同:

(23)She glares atme when Igo near her desk.

当我靠近她的办公桌,她就会瞪我。

这两个句子虽然一个是条件假设句一个是时间状语从句,但是表达的语义相同。“如果闻起来的话,很臭”,这是一个条件假设句,此句等同于“闻起来臭”,同理,“如果吃起来的话,很香”等于“吃起来很香”。所以,这类构式“V+起来”等于“如果+V”。

同类动词有:听、走、比、谈论、穿、吃、论、过、叫、闻等共计32个,频率为3%。假设意义与评价意义不同。假设意义可转化为“如果+V”,然而评价意义不能转化为“如果+V”。

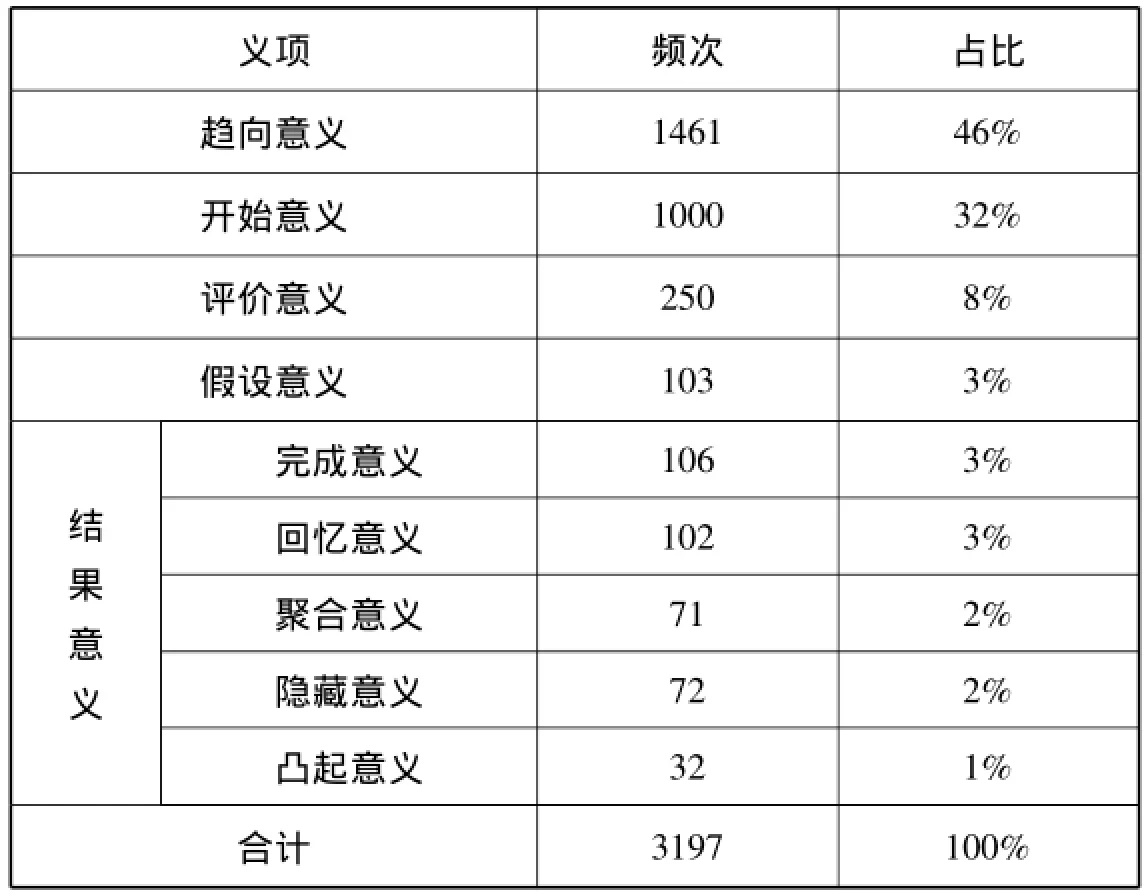

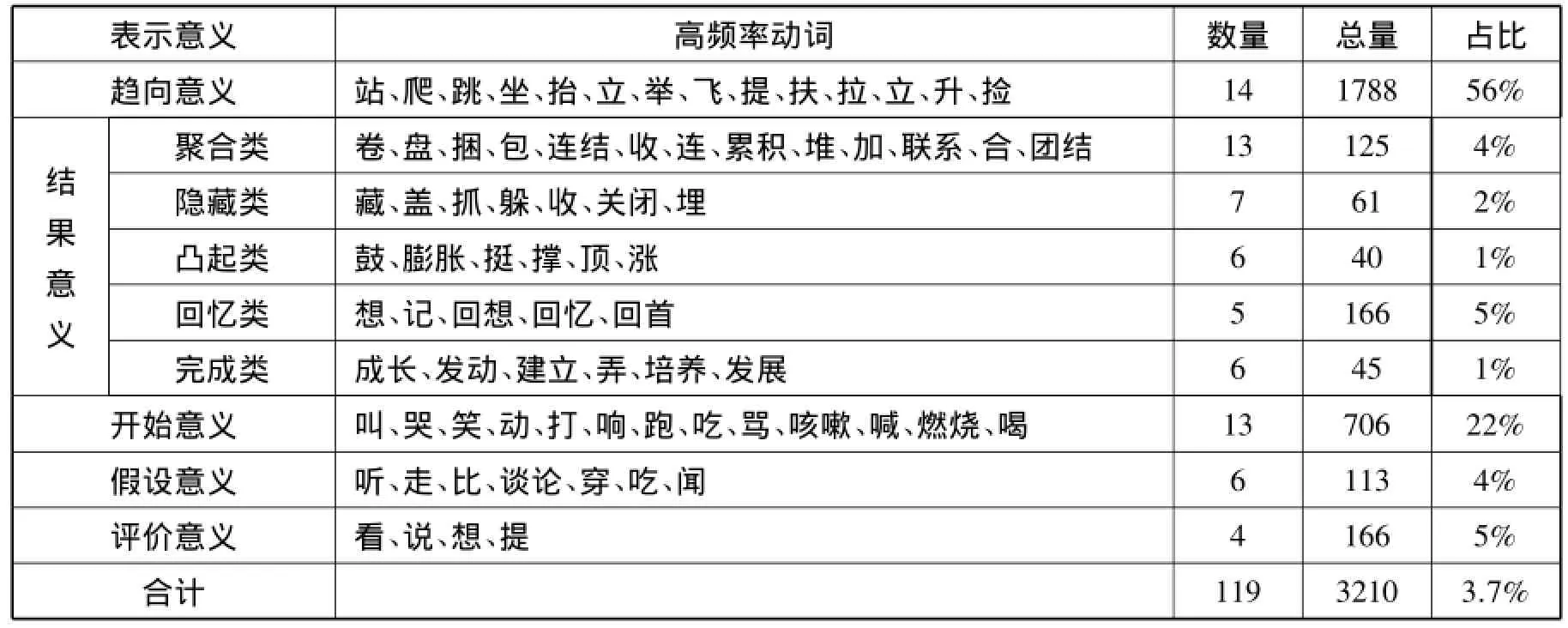

以上5种义项频次与占比不同,对其数量做降序排列,见表1。

表1 五种义项频次及占比

由表可知,“V+起来”的五种义项中,趋向意义频次与占比最大,其次是结果意义和开始意义,最后是评价意义和假设意义。占比由高到低依次为:

趋向意义>开始意义>评价意义>回忆意义(假设意义、完成意义)>聚合意义(隐藏意义)>凸起意义。

各项意义的占比高低可以作为教学顺序的参考。

三、“V+起来”的教学顺序探讨

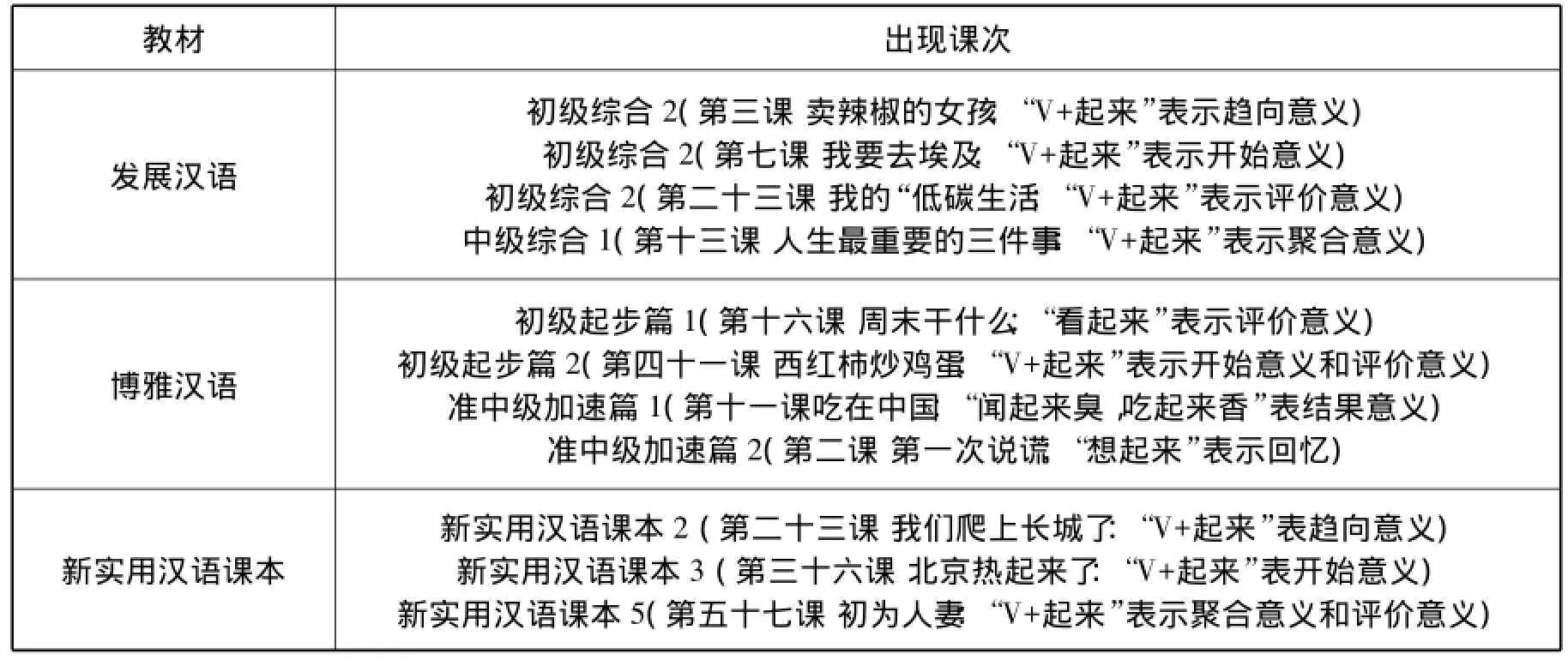

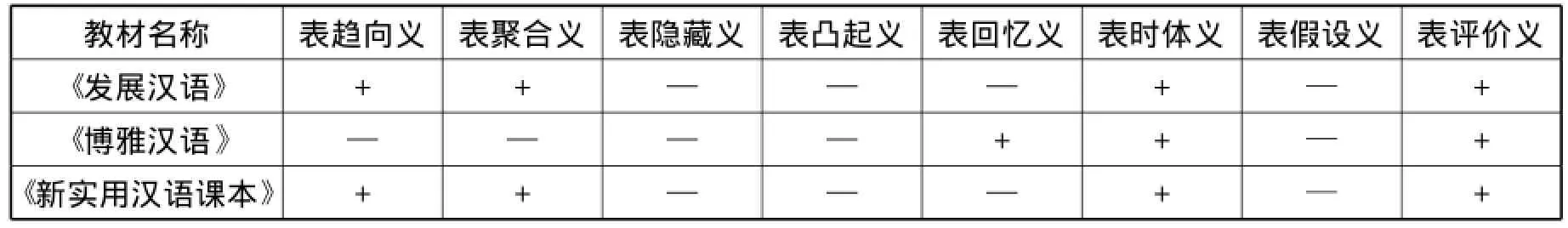

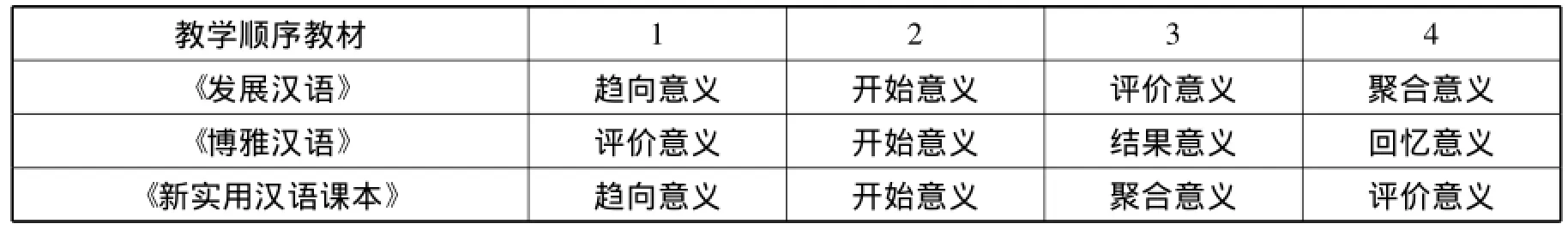

近几十年,对外汉语教材的种类越来越多,成为很多高校的基础教材,现今使用较多的分别是北京大学出版的《博雅汉语》(李晓琪等,2004)、北京语言大学出版的《发展汉语》(武惠华,2005)和《新实用汉语课本》(刘询等,2009)。上述教材关于“V+起来”涉及义项的安排见表2。

表2 教材中关于“V+起来”的义项分布

对教材中出现该结构的各类义项进行统计,见表3。

表3 教材中“V+起来”各项意义统计

教材中“V+起来”的教学顺序见表4。

表4 教材中“V+起来”的教学顺序

由表3、表4可知,现行对外汉语教材存在以下不足:

内容上对于“V+起来”的用法的讲解不够全面,表示回忆意义的“V+起来”有两套教材没有涉及;且3套教材均未涉及“隐藏意义”、“凸起意义”和“假设意义”。

在实际教学的过程中,不可能将所有的动词教授给学生进行记忆和背诵,因此,在讲解语义时,首先应该讲解高频率动词,见表5。

由表5可知,语料中“V+起来”五种意义中的高频率动词数量和占比差别较大,做降序排列为:

趋向意义>开始意义>评价意义>回忆意义>假设意义>聚合意义>隐藏意义>完成意义(凸起意义)。

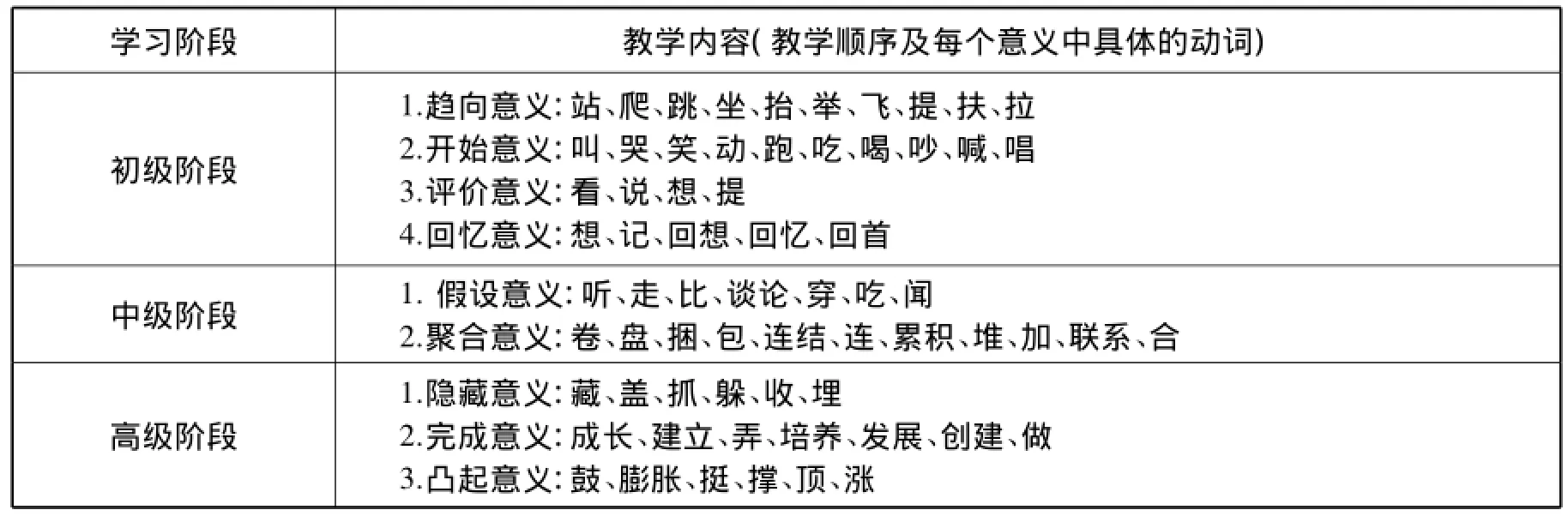

表5和表1结果一致,占比最多的义项是“趋向意义”、“开始意义”和“评价意义”。且3套教材中,排在第一的的是趋向意义,其次是开始意义,与语料研究结果一致。本文认为在教学过程中,只考虑数量而不考虑教学难度也不可取。比如评价类动词是一个封闭的集合,只有四个动词:“看”、“说”、“想”和“提”;与之类似,回忆类动词也是一个封闭的集合,共包含五个动词:“想”、“记”、“回想”、“回忆”和“回首”。因此,评价类和回忆类动词应安排在初级阶段的教学中,数量较少,便于教学。综上,“V+起来”的教学顺序应为:

趋向意义>开始意义>评价意义>回忆意义>假设意义>聚合意义>隐藏意义>完成意义(凸起意义)。

表5 高频率动词统计

结合各类意义中高频动词的占比,得出教学顺序见表6。

表6 基于词频的教学顺序

四、对外汉语教学中“V+起来”教学方法探讨

留学生使用“V+起来”的过程中会产生偏误。在中介语语料库[2]中检索“V+起来”的相关偏误,发现误加、遗漏和误代三种偏误(鲁健骥,1994)在各项语义中皆有分布,如表7所示。

表7 三种偏误在各项语义中的分布

取具有代表性的偏误例子,如:

(24)连续三天三夜挖,才听见流水声。

(25)不过,世界上也曾有过许多失败而不再站的人,因为如果挫折太严重,一个人的素质和适应力再强,他也得屈服。

(26)我已经学了四年的汉语了,刚开始的时候因汉语有很多跟母语不同的地方,觉得很难,但是时间过了,再说越来越习惯起来,以后觉得好多了。

(27)你们算算看一个人一天吸一盒烟,一个月吸三十盒,虽然价钱是不高,但是积累也不少。

(28)想起过去,学习上没人管教,曾经留级,现在回想很后悔。

例(24)和(25)的偏误类型是遗漏,例(24)中应改为“挖起来”表趋向意义。例(26)为误加偏误,“习惯起来”表示从某一个时刻开始,越来越习惯,语义重复,应改为“越来越习惯”或者“习惯起来”。例(27)为遗漏偏误,应改为“积累起来”,例(28)也是遗漏偏误,应改为“回想起来”。

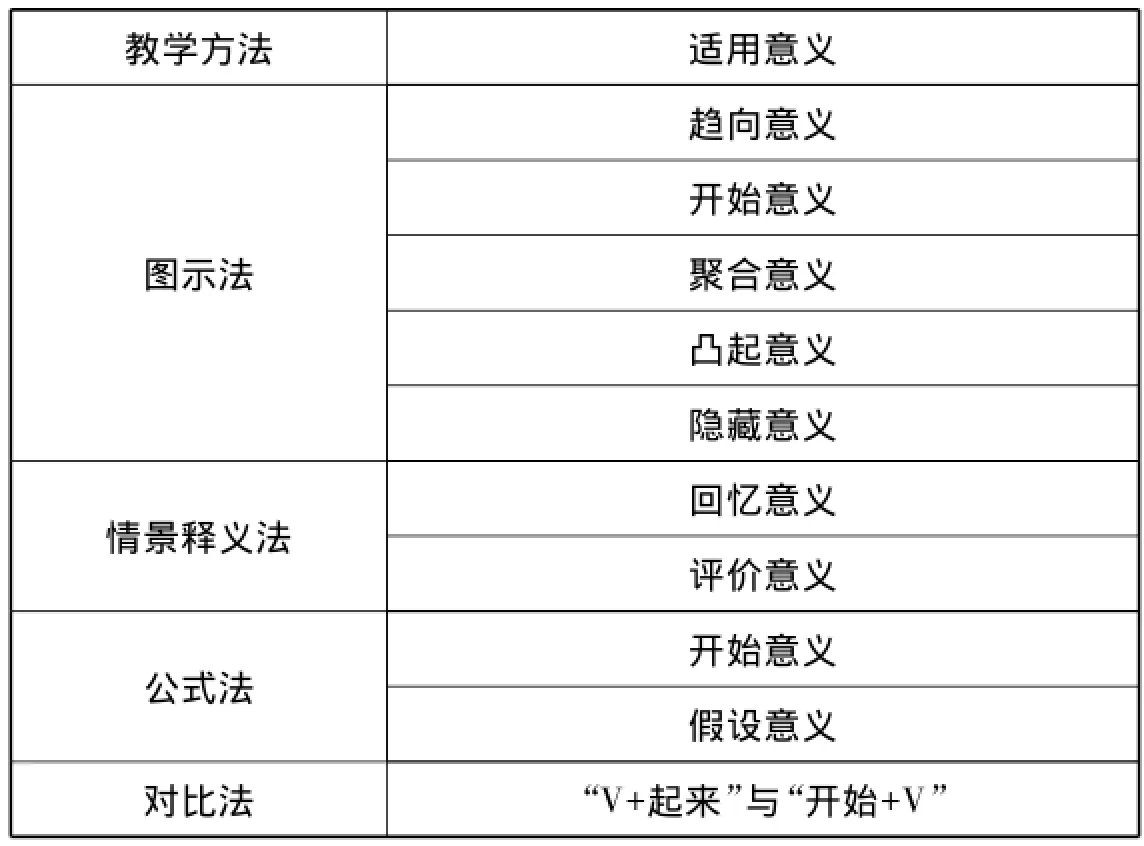

针对留学生在习得“V+起来”过程中出现的偏误,结合上文所述的语义分类,本文总结出四类较为简便直观的教学方法。

(一)图示法

在进行趋向意义的讲解时,可以借助图示的方法,如图三。

图三“趋向意义”图示

从位置1到位置2,动作是由下向上的。搭配的动词也具有【+向上】的方向性,包含的动词有:跳、拿、站、抱、捡、拉、挖等。

用简单的图示讲解,再加以教师的动作,可增加学生的兴趣,丰富课堂活动。

开始意义的教学,亦可采用图示法,动作从时刻1开始,经过时刻2、时刻3……一直持续下去。

图四“开始意义”图示

当具有聚集、集合义项的动词和“起来”结合时,“V+起来”具有聚合意义,存在聚拢的趋向,图示表示为:

图五“聚合意义”图示

图示可以让学生有空间上的感知,同时可辅以动作,比如把两本书放在一起,把书包收起来等。

同样地,图示法还可用于凸起意义的教学。

图六“凸起意义”图示

和“起来”搭配表示“凸起”意义的动词有:鼓、挺、膨胀、涨。用图形的方法,一目了然。

图七“隐藏类”动词图示

隐藏意义与凸起意义的教学方法相同,使用图示同时配以动作,启发学生习得“藏起来”等。

(二)情景释义法

情景释义即通过具体的情景,让学生在体验中理解语法点内容。例如对于评价意义的教学,可采用:

1.情景一

教师拿着一张蛋糕的图片,问学生:这是什么?

学生:这是蛋糕。

教师:蛋糕好吃吗?

学生:好吃。

教师:那加上“起来”怎么说呢?

学生:看起来,蛋糕很好吃。

然后教师写道:看起来,这个蛋糕很好吃。

2.情景二

教师拿出一张照片,是同学们第一次出去玩的照片。

教师:同学们,这是什么?

学生:这是照片。

教师:什么时候的照片?

学生:一起去钟楼的时候。

教师:那一起去钟楼的时候开心吗?那一天怎么样?

学生:非常开心,很好玩。吃了各种各样的小吃,有肉夹馍、羊肉泡馍等等。

教师:对了,想起来,那天很开心。

教师写道:想起来,一起出去玩儿的时候很开心。

那天,想起来,很开心。

通过以上情景,将“看起来”“想起来”等表示评价意义的“V+起来”构式穿插于自然的情景对话之中,让学生在情景联想中理解和掌握此处构式所表达的意义。

而对于回忆意义的教学,亦可适用情景释义法。

3.情景三

教师拿出一张照片,照片上是一种西安特色美食:biangbiang面,然后教师写下这个字:

教师:这是什么?

学生:面条。

教师:什么面条?

学生:不知道,忘记了。(有的学生摇头,有的学生点头)

教师:这种面条我们吃过,记得在哪儿吗?

学生:在回民街。

教师:对,我们吃过,但是我们忘记了,这时我们可以说‘我想不起来了’。如果记得,可以说‘我想起来了’。

教师写道:我想起来了。

我想不起来。

教师:现在想起来了吗?

学生:想起来了。

教师:指着黑板上的biang这个字,问学生,这个字认识吗?

学生:对不起,我想不起来。

教师:这是biangbiang面的biang字。上次去回民街的时候我们一起吃过,对吗?

学生:啊!是的,我想起来了。

教师:有些事情我们见过,但是时间长了,忘记了,我们说‘我想不起来了’;我们想了一会儿,又记得了,我们可以说‘我想起来了’。

此处“想起来”表示回忆意义,因此可以扩展为:“想不起来”和“想了起来”。但是表示主观评价意义的“想起来”不能扩展。

将表示回忆意义的“想起来”构式置于生动的情景对话之中,教师易于描述,学生易于理解。

(三)公式法

除了用图示的方法,对于开始意义也可以用公式法:“V+开始”=“开始V+动作一直进行下去”。

例如:哭起来=开始哭,并且一直哭下去。

笑起来=开始笑,并且一直笑下去。

说起来=开始说,并且一直说下去。

假设意义也可用公式法讲解,例如:

臭豆腐闻起来臭,吃起来香。

=臭豆腐闻的时候很臭,吃的时候很香。

=如果闻的话,臭豆腐臭,如果吃的话,臭豆腐香。

“V+起来”=“……的时候”=“如果……”:

吃起来=吃的时候=如果吃的话。

唱起来=唱的时候=如果唱的话。

听起来=听的时候=如果听的话。

说起来=说的时候=如果说的话。

公式法较为简洁明了,通过对公式的套用,能够使学生准确记忆构式所表达的意义,加以练习可更好地理解和巩固。

(四)对比法

对比法将完全相反或相近的构式进行比较,通过辨析二者意义上的不同区分应用场景,避免混淆。

例如趋向补语的教学中,学生常常会混淆“起来”与“开始”。“V+起来”表示开始意义时,是指这个动作突然发生,是没有提前规定和预定的,而“开始+V”除了含有动作突然发生的意义外,还包括事先安排好的动作开始了。例如:

(29)他把疼哭了的女儿架上脖子在院子里颠着跑着,又逗得灵灵笑起来。(陈忠实《白鹿原》)

(30)十一月十五号,暖气开始供应了。(冯唐《十八岁给我一个姑娘》)

例(29)中“笑起来”等同于“开始笑”,但是例(30)中的“开始供应”不能换成“供应起来”。因为暖气供应的时间是提前确定的,并不是突然开始的一个动作。

综上所述,“V+起来”的教学方法统计见表8。

表8 “V+起来”教学方法统计

此外还应针对不同的课堂情况随时改变教学顺序和方法,口语课和写作课的顺序显然不应该相同,在口语中,更常用假设意义和评价意义,因此可以首先讲解这两个意义,同时多加练习和巩固。

五、结语

本文在总结现有研究的基础上,选取语料,通过统计分析,对“V+起来”构式的动词指向意义分类进行研究,得出对外汉语教学中对于此构式的教学顺序,进而进行教学方法的探讨。取得的研究成果有:

(一)提出了“V+起来”构式的5种语义分类:趋向意义、结果意义、开始意义、假设意义、评价意义;又针对结果意义构式中的动词类型,细分为凸起意义、聚合意义、隐藏意义、回忆意义以及完成意义。弥补了现存研究中分类不明确,动词归属不明晰的不足。

(二)根据各类意义在语料中出现的占比,结合现有教材,对5种意义在初级、中级、高级汉语教学中的教学顺序进行探讨,因水平制宜,更加有利于各层级学生的教学。

(三)针对“V+起来”构式不同的语义类别,设计实现图示法、情景释义法、公式法、对比法等不同的教学方法,利于教学者实施,易于学习者接受。

注释:

[1]语料取自《白鹿原》、《北京北京》、《十八岁给我一个姑娘》、《万物生长》、《丰乳肥臀》、《红高粱》、《生死疲劳》、《过把瘾就死》、《玩的就是心跳》、《一半是火焰,一半是海水》、《人到中年》、《兄弟》、《活着》、《一个人的圣经》、《黄金时代》、《活动变人形》、《平凡的世界》、《人生》、《三重门》、《妻妾成群》等20部作品,共计280余万字。

[2]语料来自北京语言大学HSK动态作文语料库。

房玉清:《“起来”的分布和语义特征》,《世界汉语教学》,1992年第1期。

贺阳:《动趋式“V起来”的语义分化及其句法表现》,《语言研究》,2004年第3期。

黄伯荣、廖旭东:《现代汉语》,北京:高等教育出版社,2011年。

李敏:《论“V起来”结构中“起来”的分化》,《烟台师范学院学报》,2004年第3期。

李晓琪主编:《博雅汉语》,北京:北京大学出版社,2004年。

刘月华主编:《趋向补语通释》,北京:北京语言大学出版社,1988年。

刘珣主编:《新实用汉语课本(1-6)》,北京:北京语言大学出版社,2004年。

吕叔湘主编:《现代汉语八百词》,北京:商务印书馆,1980年。

鲁健骥:《外国人学汉语的语法偏误分析》,《语言教学与研究》,1994年第1期。

齐沪扬、曾传禄:《“V+起来”的语义分化及相关问题》,《汉语学习》,2009年第2期。

武惠华主编:《发展汉语》,北京:北京语言大学出版社,2005年。

吴为善:《“V起来”构式的多义性及其话语功能》,《汉语学习》,2012年第4期。

朱德熙:《语法讲义》,北京:商务印书馆,1982年。

Research on Semantic Reference and Strategy Design in Teaching Chinese as A Foreign Language for“V+qilai”

CHAIYan&ZHANG Yarong

(Faculty of Liberal Arts,Northwest University,Shaanxi Province,Xi`an 710127 China)

“V(verb)+qilai”structure has always been the difficulty of students’acquisition.It is not only because of the students’own factors,but also due to the classification of“V+qilai”semantics are complex on a large extent.Corpus analyses and mathematical statistics are used to summarize the five semantics“V+qilai”classifications.Teaching methods are designed based on frequency of semantics in corpora and combined existing teachingmaterials,to effectively promote the teaching of“V+qilai”.

“V+qilai”structure;Verb;semantics;teaching strategies

H195.3

:A

:2221-9056(2017)02-0226-11

10.14095/j.cnki.oce.2017.02.010

2015-10-20

柴闫,西北大学文学院,汉语国际教育研究生,研究方向为对外汉语教学的理论与方法。Email:mkittychai@163.com

张亚蓉,西北大学文学院讲师,语言学及应用语言学博士,研究方向为对外汉语教学的理论与方法。Email:vivid1979@nwu.edu.cn