国际汉语教学背景下的学习者认知分析

魏智慧

(厦门大学人文学院,中国厦门361005)

国际汉语教学背景下的学习者认知分析

魏智慧

(厦门大学人文学院,中国厦门361005)

在当今大数据时代,国际汉语教学要和谐、健康、稳步的发展,必需依赖于大数据的分析与挖掘。利用大数据促进国际汉语教学必须要进行认知分析,我们从大数据与认知分析的一致性,认知在学习中的作用,认知在跨文化教学中的作用这三个方面进行了探讨。鉴于国际汉语教学是在全球范围内面向不同学习者开展的汉语教学活动,要实现有效教学,有必要深入分析不同学习者独特的认知学习过程。我们对学习汉语所需要的认知技能、学习者认知风格、不同阶段的认知需求、不同学习者的认知难点这四个维度展开了分析。根据这些分析,我们针对教学目标的设定、多模态教学环境的设置、教学过程、教学评估这四大教学阶段提出了一些建议,以期提高国际汉语教学的教学效果。

大数据;国际汉语教育;学习者;认知分析

一、引言

不论是个性化网络购物体验还是社会医疗体系改革抑或是专业领域复杂问题的解决,大数据都发挥着巨大的作用。大数据作为当今最热的概念之一,全球知名咨询公司麦肯锡这样界定:“它是数据规模巨大到无法通过常规软件工具捕捉、存储、管理及分析的数据集合。”[1]它的特点不只是名副其实的“大”,而且其更新速度之快超过以往任何时候。据IBM估计,全世界90%的数据是在过去两年之内产生出来的。大数据还具有来源多样且高度非结构化的特点,显得极其复杂甚至有些混乱。然而,其背后却隐藏着一个系统乃至世界最真实的关联、模式和内在需求。比如,从电子商务系统搜集来的有关平台、消费者、商家、交易详情等大数据,隐含着消费需求、消费方式、影响消费的因素等信息,理解这些信息,能够帮助商家改善营销策略,提高交易金额。大数据已经成为商业、科技、社会服务等许多领域的重要资产,于语言教育领域而言,大数据也有越来越广泛的应用并为语言学习带来更多新的可能。一些有识之士预测,大数据将成为教育改革的重要力量。

目前,在整个语言教学领域,有关教育者和学习者,教育活动和教育技术,教学效果和平时行为表现的大数据已经以呈指数般增长的速度涌现出来,如学习者眼动、辩论、观看电影、作业日记等。随着越来越多的语言教学行为被数字化,大量不同格式的、结构或非结构的大数据从博客、MOOC、微博、APP、GPS、以及RFID等产生出来。许多这样的数据已经被政府部门或教育机构搜集起来以备利用。值得我们思考的是,大数据能给语言教学带来什么?学者们意识到,借助先进的搜集、挖掘、分析技术和工具(Suan M.&Alison Mackey,2007),可以帮助我们了解更加真实的完整的语言学习过程,对教育形成新的认识和理解。比如不同母语学习者的学习难点有什么不同?要掌握一门外语,需要多长时间?第二语言学习能力强的人具有什么特点?学习者睡眠时间与语言能力有无关联?最好的第二语言教学模式是什么?通过分析大数据,我们能发现一些有用的信息,并利用它们提高学习效果。同时,它还能为不同学习者提供个性化的建议与指导。总之,SLA领域大数据分析的起点和终点都是以学习者为中心的,不论是了解学习者到底如何更好更快更准确学习语言的信息,还是变革教学模式,或者制定语言政策,都离不开对学习者的学习分析。

国际汉语教学作为一种第二语言教学活动,要在世界范围内有效实现国别化教学,离不开对学习者学习行为相关大数据的分析。以往我们进行国际汉语教学大数据分析时,特别重视“三教”层面的问题,即“教师”、“教材”、“教法”,比如普适性教材的编写,本土汉语师资的培训,沉浸式教学法的应用等,其中有关国别化教材的探讨尤为激烈。近年来,随着人们对适应性学习以及未来个性化语言学习趋势的认识,学界逐渐把目光从教学转到学习上来,更加关注学习过程。毕竟语言教学大数据分析的目的是为了满足学习者的学习需求。Cook(2000)在解释学习者对学习的贡献时指出:“所有成功的教学都依赖于学习;如果学习者不学习,提供有趣、生动、精心设计的语言课程是没有意义的。”国际汉语教学要取得良好效果,最终取决于学习者积极主动地学习。因此,探索学习者在学习汉语时头脑中究竟发生了什么是十分有意义的课题。认知作为贯穿学习行为中的一种大脑活动,也应需要我们关注。汉语学习从本质上看,是一种综合性的认知活动,需要进行感知、记忆、理解、应用等认知活动。学习者不同的认知水平也会对学习内容、学习方式、学习表现有重要影响。可以说,基于学习者的认知分析是大数据环境下国际汉语教学形成新的洞见和举措的最好范式。

二、国际汉语教学大数据认知分析的重要性

成功的学习与学习者内部认知机制密不可分。汉语学习行为受到学习者认知能力的驱动和引导,学习者认知分析是深入变革汉语教学理念和实践的迫切需要,是汉语教学持续、健康、稳步发展的内在要求和必然趋势。

(一)对认知的界定

对认知的定义,人们的认识不尽相同。心理学认为,认知是通过概念、知觉、判断或想象等思维活动获取知识的心理过程。格式塔学习理论则把认知与学习、知觉看作是同义词。作为学习分析的一个维度,我们把认知理解为学习者对作用于感官的外界刺激进行信息加工处理的心理过程。人类学习、投资、歌唱等各类行为都需要一定的认知能力。认知能力是人与环境长期互动过程中形成的一种信息加工能力,即,人们能够在真实的、复杂的、动态的外部环境中提取有用信息,加以整合形成新的知识,并断定将有助于实现更高目标行为的一种综合能力。在漫长的演化过程中,人们为了谋求生存和更好的发展,必须对对周围环境保持高度灵敏,能够根据蛛丝马迹快速判断哪些情境会给人类带来灾难,哪些会带来便利,然后做出应对的行为。

(二)认知分析与大数据分析是契合的

随着汉语教学走向世界以及教育数字化的进一步发展,产生了大量结构化和非结构化的数据,这些大数据中蕴藏着巨大的价值。如何整合不断激增的海量数据并挖掘潜在价值,实现类似人脑的快速推理、判断、预测,发现数据间潜在的关联,并采取有效的教学行为和管理决策,这是当前大数据分析的应有之义。不同国家的汉语教学其学习环境、学习模式、学习需求都各有不同,大数据分析目的是帮助汉语教育从业者发现不同国家学习中的新问题、新机遇和新价值,从而实现以学习者为中心的国别化教学转型。也就是说,大数据分析能力是从海量复杂数据中获得更多洞察,从而做出更为精准的决策和行为的能力。而认知分析的目的在于理解人脑是如何从大量瞬息万变的动态信息中感知、记忆、推理的,换句话说,是探讨人脑如何灵活适应复杂多样的环境,在纷繁复杂的数据中寻找有用信息,快速判断不同要素的关联性,并迅速做出决断和采取行动的技能。因此二者在本质上其实是一回事。要有效地把大数据中的价值释放出来,就必须从需求出发进行有针对性的分析。当前,国际汉语教学大数据的挖掘主要是借助计算机科学、统计学、信息科学等学科的技术与方法,对大数据的搜集、存储、管理及加工进行定量描述性分析。然而相对于其他行业如零售业、市场营销、信息产业等利用大数据来预测客户行为并提高行业发展的成功经验来说,国际汉语教学大数据挖掘需要提升层次,强化对学习者汉语学习过程的认知分析,如认知风格、认知需求、认知难点、认知技能等,推动国际汉语教学的深层次发展。

(三)认知贯穿于汉语学习行为中

认知与人们的行为有关,不管是简单的按门铃行为,还是复杂的言语交际行为,认知都贯穿其中,发挥着关键性的作用。认知与学习也密切相关,俗话说“活到老,学到老”,人的一生就是一个持续不断学习的过程,也是认知不断提升和转变的过程。认知在人们学习新知识、新技能以及解决问题的过程中,发挥着“中央处理器”的作用,包括注意、观察、感知、记忆、理解及应用等。学习意味着人们认知能力的提升或者认知方式的转变,在学习新知识和训练新技能时,人们不断探索新旧知识之间的复杂关联以及适应实际应用的环境,有意识无意识地会形成新的领悟,新的理解,做出新的决策。例如,汉语作为第二语言学习的过程即适应汉语为母语的人们认知方式的过程,学习者不断接受、适应、操练与其母语不同的发音系统,语义系统以及思维方式,对“对什么人在什么地点什么时间说什么话”形成新的认识并能够用汉语进行得体的交际行为的过程。

(四)认知分析在跨文化教学中的重要性

国际汉语教学是在跨文化环境下展开的汉语教学活动,是一个互动性极强的课程,需要师生之间,生生之间大量的交流。而当前汉语教学面临的一个突出问题是,当教学工作者把国内行得通的教学理念和行为照搬到国外后,却产生了不同程度的水土不服现象。如,我国外语教学中十分重视死记硬背,不太重视语言的实际运用。在国外尤其是欧美国家,语言教学特别重视语言在真实情境中的应用,恨不得学一句马上能用一句,教学实践中常常设计丰富多样的语言操练活动。因此,拿中国填鸭式的教学模式应用到国外重视语言技能培养的环境里,效果就不理想了,学习者觉得枯燥无味,兴趣下降,学习难以持续。其实,这种现象与我们缺乏对非目的语环境下学习者认知情况的了解有关。比如,他们在当地环境下是如何处理信息的,他们感知周围世界的方式,记忆模式,推理模式有什么特点?他们处理信息的目的或者需求是什么?他们学习汉语的难点与认知方式有什么关联?国际汉语教学要取得长足的发展,就要求汉语教学工作者们具有跨文化意识,对自身及学习者的认知特征“知己知彼”,在教学实践中既要努力适应各国不同层次学习者的认知特点和学习需求,又要帮助学习者逐渐适应、接受、使用汉语母语者的认知方式,从而让学习者取得又快又好的学习效果。

三、国际汉语教学认知分析的维度

汉语教学是一个培养学习者汉语听、说、读、写综合技能的过程。学习者需要识别、记忆大量的汉语知识;理解汉语知识的意义;运用汉语进行交际以及领悟汉语背后的言外之意等多重知识及技能。对于国际汉语教育工作者来说,针对世界各地不同的学习者进行有效教学是一个严峻的挑战,因为需要考虑很多的因素,如学习者汉语水平差异、教学内容安排、教学策略及教学工具的选择等。而其中最根本最重要的一个考量是对学习过程进行深入的认知分析,包括汉语学习需要哪些认知技能,学习者倾向采取哪种认知风格加工处理汉语,学习者在不同阶段有哪些需求,学习过程中有什么认知难点。这四个维度的分析有助于我们深入理解汉语学习者内在的认知机制,并为国际汉语教学提供有价值的建议。

(一)学习汉语所需认知技能

国际汉语教学过程是一个促进学习者更有效学习的过程,也就是促进学习者认知能力发展和转变的过程。有效的汉语学习不只是发生在课堂上,而是发生在学习者的大脑当中,新的语言点通过注意、感知进入大脑,经过记忆、推理与大脑中原有知识互相作用,最终存储为长时记忆并能根据交际需要高效检索、提取、应用。学习者在学习汉语过程中必需的认知技能主要包括三个方面,即感知技能、记忆技能以及应用技能。

感知技能是指学习者在学习汉语过程中对感官(如眼睛、耳朵等)刺激的识别与解释,主要包括视觉感知、听觉感知、动觉感知。视觉感知是对汉字、生词、文章、图画以及表格等视觉刺激的感知,它在汉语阅读、汉字识别以及看板书或PPT的过程中十分重要,这种技能是能够把汉语文字想象成图像的能力。听觉感知指对外界声音的感知,它在汉语听说能力的培养中十分重要,小组讨论、听力练习、口语对话、语言点讲解等活动中发挥作用。动觉感知是指身体对动作的操控与管理,它在识别身体语言、书写汉字时十分重要,比如陌生人第一次见面,握手表达友好,动觉感知就必不可少。

记忆技能指在学习汉语时存储、检索及提取汉语信息的能力,包括长时记忆和短时记忆,其中短时记忆又叫工作记忆。长时记忆中储存的是已掌握的语音、句法及语用规则等信息,它对于汉语理解、汉字书写等方面十分重要。短时记忆是指学习者对新信息的加工处理,比如学习新的句法结构时,学习者需要及时记住结构才能进行模仿练习。如果短时记忆不佳,学习者需要反复多遍才能记住这个结构,然后才能进行操练。又如,阅读理解训练也需要频繁运用短时记忆能力,学习者能够快速记忆并检索已读信息,对于理解全文十分重要。

应用技能是指在交际目的的指引下,利用对汉语知识的掌握和理解,口语或书面准确表达自身意思并能够理解、回应对方意图的能力。上文感知技能和理解技能偏向于对语言输入信息的加工,而言语交际技能则强调把输入转化为输出的能力。尽管这三类技能在特定汉语能力培养中发挥重要作用,但是由于汉语学习是一个复杂的认知过程,它们常常综合起来共同发挥作用。这三类技能不论是在传统课堂还是在线学习平台的动态学习过程中均有体现,比如学习者识记某个汉字的时间、交际对话时的反应速度等。目前,已有一些数据挖掘机构推出了认知计算的平台和系统(如IBM开发的Watson),即通过有关行为表现的大数据自动分析人类大脑是如何运作的。今后,教育工作者与数据分析专家联手挖掘学习者的认知技能将不再只是一个抽象的概念。

(二)汉语学习者认知风格

许多研究者认为,依据学习者的认知风格来设置教学环境,采取教学策略能更好地促进学习效果。认知风格的概念最早由Allport(1937)年提出,指个体惯用的或典型的感知、记忆、思维及问题解决方式。认知风格也被称为认知方式、认知模式或学习风格,本文不作区分。此外,还有许多不同的定义,比如Tennant(1988)将认知风格定义为“个体独特且一贯的组织和处理信息的方法”(p.89)。Riding,Glass,Douglas(1993,p.268)认为认知风格是“个体相对稳定的特征”。根据这些定义,我们认为学习过程中的认知风格即学习者在学习过程中最常用的、优先采取的加工处理信息的方式。不同学习者在面对相同的教学内容,教学模式,教学方法时,加工信息的方式可能存在很大差异。

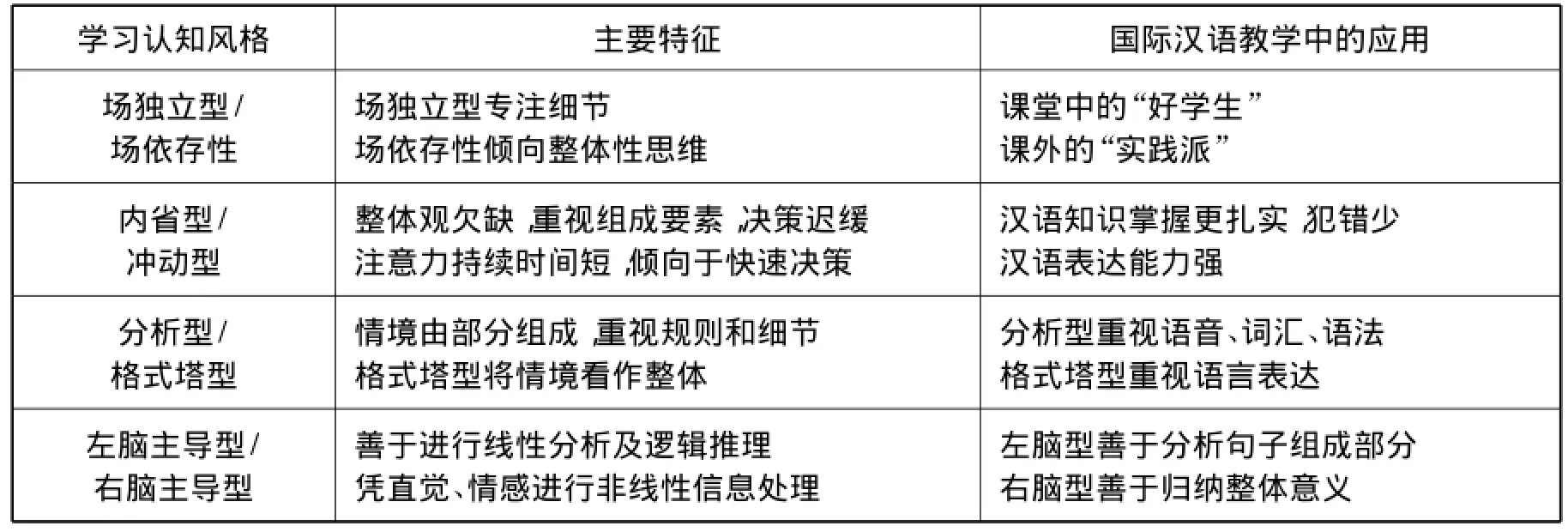

教育学专家已经总结了多种不同类型的认知风格,如精深型(deep-elaborative)或浅薄型(shallow -reiterative)(Schmeck,1983),全局型(global)或分析型(analytical)(Kirby,1988),场独立型(FI)及场依存型(FD)(Witkin,1962)等等。鉴于第二语言学习过程是大脑内部认知机制与第二语言环境不断互动的过程,根据学习者处理信息采取的是分析方法还是整体方法,已有研究成果中对语言学习表现有重要影响的认知风格有场独立型(FI)及场依存型(FD),沉思型(Reflective)和冲动型(Impulsive) (Kagan,1965),分析型和格式塔型,左半脑型和右半脑型等,这几种分类虽然强调重点不一样,但是基本特征是一致的(见表1),我们以场独立型和场依赖型为例阐释在国际汉语教学中的意义。

表1 与第二语言学习相关的几种认知风格

场独立型学习者更专注于细节,偏爱分析型思维。他们在学习第二语言时,重视对一个个语言点的识别和记忆。场依存性学习者正好相反,他们更倾向整体性思维,喜欢从真实交际环境中习得语言。因此,这两种风格的学习者各有千秋,前者在课堂学习和测试中表现更好,而后者在自然的交际环境下表现更为突出。另外,也有研究表明,儿童是场依存型风格占主导,成人是场独立型风格占主导,因为儿童是在无意识中习得一门语言,而成人更多地通过识记语音、语法、词汇等学习语言。不可否认,这些分类只是学习者倾向采取的信息加工方式,在某些环境下学习者可能会转变惯常风格,展示出其他风格。

此外,一些研究者从学习者偏爱的感官模态进行分类。一种感官模态就是通过一种基本感官与环境交互的系统(Bissel,White,Zivin,1971)。在最重要的视觉、听觉、动觉感官模态中,与语言学习最相关的是视觉和听觉。视觉型学习者喜欢以文本、图画等视觉形式展示的信息并偏向视觉思维,而听觉型喜欢通过听觉通道加工信息。语言教学不仅要考虑学习内容需要呈现的方式,还要结合学习者偏爱的感官模态,从而提高教学效果。

这一部分我们探讨了对汉语学习有重要影响的两个维度的认知风格类型,整体型或分析型,听觉型或视觉型。这些相对的风格没有好坏之分,但是在不同语言学习任务中发挥作用存在差异,学习者应根据学习需求训练使用这些风格。目前有关认知风格的研究大多采用调查问卷或者心理测试进行评估,比如Honey&Mumford(1992)制定的学习风格调查问卷,以及Riding(1991)设计的认知风格分析(CSA),汉语教育工作者可以应用这些工具进行教学设计,更好地满足不同学习者的认知倾向。

(三)动态认知学习需求

教育工作者在开展教学之前,通常会先了解学习者的学习需求,因为它直接关系学习者的学习意愿和学习效果。所谓学习需求是指学习者希望通过学习获得与目前知识、技能、情感状态之间的差距(Noessel,2003)。我们要达到最好的教学效果,就必须从学习需求出发,根据需求进行教学实践。然而,在许多国际汉语教学情境,教师把国内的一套教学理念、教材、教法照搬到国外,并没能动态地适应不同群体的需求,我们所教的并不是学习者想学的,结果常常导致一些学习者难以维持学习兴趣,最终中断学习。

汉语学习是一个复杂的动态的过程,在这个过程中学习需求也是动态的不断变化的,旧的需求不断得到满足,新的需求持续产生,多个需求同时存在,不存在静态的、固定的、唯一的需求。比如,对于一个从来没有听过中文歌的学习者,在听到一首动听的中文歌后,产生了学习歌词的需求;又如对于一个初级阶段的学习者,在一次与口语流利的学习者聊天之后,产生了提高口语表达水平的需求。汉语教学必须动态适应学习者的学习需求,对不同阶段、不同学习者的需求有个清晰的认知。

心理学家Benjamin Bloom(1965)创建的教学目标分类为探索学习需求提供了有借鉴意义的参考框架,教学目标从学习者角度来看即为预设的学习需求。Bloom把教学目标分成了三个相互独立又互相重叠的“域”,即认知、情感、动作。认知根据从易到难的顺序,又被分为呈金字塔结构的记忆、理解、应用、分析、评价、创新六小类。参照此分类体系,我们把汉语学习者的学习需求也大致分为这三类,认知需求、情感需求及动作需求。认知需求与学习者对汉语信息的识别、分析、应用有关;情感需求指期望通过学习汉语获得情感上的一种满足,如成就感、愉悦感、认同感等。动作需求主要是指与汉语表达相关的身体语言的领悟与回应。其中与汉语学习最为相关的且最重要的是认知需求,接下来我们详细探讨认知需求。

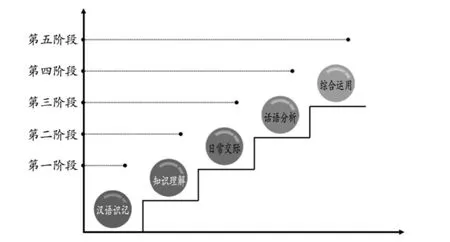

基于认知理论以及第二语言习得理论,学习者在汉语学习过程中大体上有五个阶段的需求,最高需求是达到综合运用汉语的目的,如演讲、辩论、做报告、撰写文章等。要实现这个目的,还有其他四个互相联系互相影响的需求,其中最基本、最简单的需求是对汉语知识的了解,记住并能识别汉语拼音、词汇、句法、汉字等知识;第二阶段需求是对汉语知识所表达意思的理解,比如能够用母语解释新学习的成语,或者能够复数课文意思等;第三阶段是日常交际需求,即能够运用所学汉语知识谈论某个话题,进行简单会话,或者读书看报看电视等;第四阶段需求是对汉语进行话语分析的需求,能够从字里行间推断出言外之意,判断说话人的情感、态度,并能进行主观评价。

学习者在初学阶段,需要进行大量的汉语知识点的识记和理解,在此基础上,才能进行日常交际、话语分析及综合运用行为。随着需求的不断增长,学习者对汉语信息的加工处理也越加深入和复杂,从对汉语知识的简单识别、记忆,到根据不同场合对汉语知识的选择、提取、分析、评价及实际运用。但是这并不意味着教师应该依次按照需求顺序安排教学活动,相反,不管面临哪种水平的学习者,都应有意识兼顾各种需求,毕竟汉语学习最终是为了能够在不同情境下自如地使用汉语。并且,随着学习者汉语水平的提高,不同需求之间的联系更加紧密,互相融合,互相协作。教师应根据学习者的需求合理进行教学设计,开展教学实践。

图一

(四)学习难点与认知负荷

国际汉语教学要实现有针对性的教学,就必须理解和重视学习者所遇到的各种各样的困难,这些难点的本质是什么?之所以出现这些困难的根源在哪里?第二语言学习领域的一些研究已经发现有许多因素会导致学习困难,如焦虑、动机不足、环境因素等。排除这些因素,一个正常学习者之所以觉得第二语言难学,还和认知负荷有密切关系。根据认知负荷理论(Sweller,1988),人们在学习时需要调用包括长时记忆和工作记忆的信息加工系统。长时记忆存储相对稳定的知识和技能,这些知识技能以图式的形式存在。图式是一个系统的知识框架,是组织和存储信息的机制,人们在学习新知识时,图式可以根据面临情况把新知识迅速准确的归类,这种归类是无意识的自动化过程。而工作记忆则负责处理经由感官过滤而来的信息,这些信息要么被遗忘,要么进入长时记忆。真正的持久意义上的学习,需要将新知识存储为长时记忆,在此之前,需要在工作记忆中构建图式并自动化提取。然而,工作记忆资源不论在容量还是持续时间上都极为有限。如果学习汉语所需的认知资源超过了工作记忆资源的限度,就会造成认知超载,从而阻碍学习。从认知负荷角度理解汉语难点,能够帮助教师在教学时控制认知负荷,让学习者合理利用有限认知资源,最终提高学习效果。

认知负荷理论认为,学习内容的复杂性、学习内容的组织和呈现方式和学习者先前知识经验是影响学习过程中认知负荷的主要因素。据此,从结构上看,认知负荷包括三类:(I)内在认知负荷源于学习内容以及学习者原有知识间的相互作用;(II)外在认知负荷与教学内容的组织和呈现方式有关;(III)相关认知负荷与学习者内在努力有关,将短时记忆构建到图式当中,以少量认知负荷去处理信息,降低工作记忆负担。接下来我们将从这三类负荷探讨汉语难点产生的根源,以及克服这些困难的可能途径。

第一种情况是汉语难点常常是汉语与学习者母语之间存在差异的地方。从认知上讲,第二语言学习过程是学习者将第二语言内化为自身语言的复杂认知过程,汉语在汉字、语音、词汇、句法等语言要素方面以及在各种不同情境下的汉语交际方面具有与学习者母语不同的特征,学习者对汉语特征的加工机制也不同于对母语的加工过程,因此在学习汉语特征时需要更多的认知负荷。不同母语背景的学习者所认知的汉语特征有所不同,因此难点也不尽相同。

第二种情况是不合理的教学设计也会导致汉语难点的出现。如果教师在进行教学设计时,对学习者掌握新知识所需的背景知识了解不充分,就一次性呈现超过学习者认知负荷容量的知识点,即过多的汉语要素知识或过于复杂的汉语使用技能,并希望学习者将这些知识自动建构到图式当中,那么,学习者就会形成认知超载,产生汉语难学的情绪,影响学习效果和效率。

第三种情况是学习者缺乏建构新知识的自主性也会导致汉语难点的出现。如果学习者缺少动机和意愿对新知识进行加工、建构、整合到图式中,以便日后可随时准确、快速、自动化地提取,那么随着所学知识点的增加,学习者会愈加感到吃力,难以为继。

搜集到有关学习难点的大数据本身并无价值,除非从中挖掘出造成困难的原因,尤其是产生认知负荷的原因。借助具有潜在关联的复杂数据,大数据分析工具会生成一定数量的假设并加以验证,提供有指导意义的教学建议。上述三种难点大致对应三种认知负荷,教师要帮助学习者克服这些困难,应首先在教学设计上下功夫,减少外部认知负荷,提供简洁、有目标指向、循序渐进的内容;其次应适当增加学习者相关认知负荷,帮助学习者更好理解新知识;再者,教育工作者还应加强汉语与学习者母语的对比,针对汉语特征进行重点训练。当前国际汉语学习者在学习过程中产生的音频、视频、文字等多种形式的大数据,为我们更好地认识其学习行为及影响因素提供了丰富的资源。对不同环境下学习者的内在认知技能、风格、需求、难点的分析能够帮助教育工作者形成新的洞见,并有效开展具有针对性的教学活动。

四、认知分析对国际汉语教学的启示

国际汉语教学作为一个复杂动态适应系统,要使系统高效运转,离不开众多因素的互相配合互相作用,而其中一个需要重点考虑的因素是汉语学习者的认知过程,它为有效开展教学提供了一些有益的启示。如何根据汉语学习者的认知特征开展国际汉语教学?接下来我们将针对教育的四个主要阶段提供一些建议,即教学目标,学习环境,教学过程,测试评估。

(一)根据学习需求设定教学目标

在教学目标设置阶段,教师应首先在课程开始之前或第一节课上确认学习者的学习需求。学习需求大致分为五个阶段,汉语知识识记、汉语知识理解、简单交际会话、话语分析、汉语综合运用。教师应根据不同阶段的学习需求设置切实可行的教学目标,教学任务应按照由易到难的顺序进行安排,教学环境,教学方法以及教学策略,教学评估应和学习需求相匹配,课程结束之时应尽可能满足学习者的学习需求。

(二)设置多模态学习环境

多模态的学习环境有助于减少学习中的认知负荷,促进语言学习者的学习表现。为了最大化激发学习者的认知潜能,学习环境除了迎合学习者信息加工模态倾向,还应尽量采用多模态的呈现方式,全方位调动学习者的感官通道以及学习兴趣。比如高级课程中的诗词鉴赏,除了内容解析之外,如果让学习者聆听示范朗读,感受诗词格律的抑扬顿挫,并加以视觉表达,可能效果会更好。另外,多模态环境的设置,还需要根据学习内容来选择最有效体现此内容的模态形式,在适应学习者认知模态倾向与汉语内容适合的模态之间找到一个平衡。比如中国戏剧内容以音乐、电影形式来表现,能增强学习者的感知,激发学习热情,从而更好实现学习目标。

(三)开展个性化教学

不同学习环境中的学习者对知识的构建方式存在很大差异,各自具有不同的认知风格和认知特点,要使其又快又好掌握汉语知识及提高汉语交际能力,就必需开展个性化教学。通过学习者表现及进展进行的认知分析可用来引导、辅导每个学习者。教师在汉语教学中的作用不仅仅是个传授者,而更像是汉语学习旅程的导游、汉语学习情景剧中的导演一样,在他们需要帮助的时候提供及时的辅导。教师需要考虑汉语母语者和外国学习者并对学习者现有的认知状态和预期的认知状态有个清晰的理解,然后搭建两种认知之间的桥梁,设计丰富多彩的教学活动,或小组讨论,或对话练习,或跟读领读,或真实情境操练,尽量让学习者积极主动参与其中,帮助学习者从以前的熟悉的认知结构一步一步地转向汉语特有的认知结构上来。在教学方法、教学模式、教学策略选择方面,应尽可能兼顾每个学习者的需求,提供多样化的教学形式,维持学习者长久的学习兴趣。比如,第二语言教学可以是课堂教学,或社区活动,或一对一的辅导,或通过影视剧、音乐、游戏教学等。另外,学习者在适应汉语环境时,可能会把母语表达转移到汉语中,结果会导致出现一些错误,教师需要耐心对待并给予认真指导。

(四)注重过程评估

要检验教学效果和学习效果,最直接的方法莫过于教学评估。传统汉语学习评估主要是搜集学习结果的大数据,关注学习者得了多少分,哪个字写对了,哪个写错了。然而,我们认为只是机械地检验学习结果并不能动态地了解学习者的内在认知过程,从而也无法给予及时、准确、针对性的指导和反馈。要提高汉语教学效果,就要注重挖掘学习者汉语学习过程中认知技能的发展、相关认知负荷的提高、外部认知负荷的减少等方面的大数据,并根据不同学习者的认知特点采取多样化的评估方式,灵活跟进学习者认知发展。比如,通过学习者在游戏、歌唱、辩论、户外活动、演讲等活动中的表现评估其内在认知建构过程。对于利用MOOCS、汉语学习系统移动端进行的非常规汉语学习来说,学习管理系统中存储着海量的复杂学习行为的数据,学习者在任何时间、地点,以任何方式做的任何事情都会有记录,包括学习者页面停留时间、同伴评语、学习地点等,对这些记录进行多元立体的评估能够动态了解学习表现与学习行为各要素的相关性,哪些技能掌握了?哪些内容太难?教育者可以根据结果对学习者进行个性化指导,促进认知技能的发展,从而提高汉语学习效果。

五、总结

国际汉语教学工作担负着促进中国与世界各国互相理解、密切交往、共同发展的伟大责任和义务。国际汉语教学面对的是不同种族、不同文化、不同母语、不同教育背景的学习者,必须根据不同需求提供有针对性的教学。在大数据时代背景下,要保证国际汉语教学和谐、健康、稳步发展,依赖于大数据的分析与挖掘。鉴于学习者学习汉语的过程是基于其已有认知结构的积极自主建构过程,因此,学习者认知分析对国际汉语教学有着巨大的应用价值。深入了解学习者的认知技能、风格、难点对于理解学习者及二语习得过程起着关键性的作用。大数据驱动的洞见能够帮助汉语教育工作者构建适应不同学习者认知特点的教学模式,提升学习效果,降低退学率;也可以为学习者的自主学习、自我评估、学习危机预警提供数据支持;为管理者制定国际汉语推广的有关政策,如课程开设方案提供数据参考;还能推动汉语教材及出版方式的改革。面对国际汉语教育领域已经涌现出的大量有关学习行为的大数据,我们对其探索尚处于浅层分析阶段,要更好地挖掘隐含价值,需要将认知学习理论与大数据分析技术结合起来,教育者和数据分析专家深入合作,深入探索各种变量之间的关系,及时分析判断和反馈调整,以满足不同国家学习者个性化的需求,创造在不同学习环境下能有效提高学习效果的智慧教学。

注释:

[1]Mckinsey Global Institute,Big data:The next frontier for innovation,competition,and productivity,June 2011.

Allport,G.W.Personality:A psychological interpretation.New York:Holt&Co,1937.

Bissell,J.,White,S.,&Zivin,G.Sensorymodalities in children’s learning.In G.S.Lesser(ed.),Psychology and educational practice.Glenview,IL:Scott,Foresman,&Company,1971.130-155.

Bloom,Benjamin S.Taxonomy of Educational Objectives.The Classification for Educational Goals.New York:David McKay Company,1965.

Cook,V.Second language learning and language teaching.Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

Gass,S and Mackey,A.Data Elicitation for Second and Foreign Language Research(Second Language Acquisition Research Series).Mahwah,NJ:Lawrence Erbaum,2007.

Honey,P.,&Mumford,A.Themanual of learning styles.Maidenhead:Peter Honey,1992.

Kirby,J.R.Style,strategy,and skills in reading.In R.R.Schmeck(ed.),Learning strategies and learning styles.New York:Plenum Press,1988.229-274.

Kogan,N.,&Wallach,M.A.Risk-taking:A study in cognition and personality.New York:Holt,Rinehart,&Winston,1964.

Noessel,C.Free range learning support.Interaction Design Institute,2003.

Riding,R.,&Cheema,I.Cognitive styles:An overview and integration.Educational Psychology,1991.11(3&4),193 -215.

Riding,R.J.,Glass,A.,&Douglas,G.Individual differences in thinking:Cognitive and neurophysiological perspectives.Special issues:Thinking.Educational Psychology,1993.13(3&4),267-279.

Schmeck,R.R.Learning styles of college students.In R.F.Dillon&R.R.Schmeck(eds.),Individual differences in cognition.New York:Academic Press.1983.233-280.

Sweller,J.Cognitive load theory,learning difficulty and instructional design.Learning and Instruction,1994.4,295-312.

Sweller,J.,Van Merrienboer,J.,&Paas,F.Cognitive Architecture and Instructional Design.Educational Psychology Review,1998.10(3),251-296.

Tennant,M.Psychology and adult learning.London:Routledge.1988.

Witkin,H.A.Psychological differentiation:Studies of development.New York:Wiley.1962.

Students’Cognitive Analysis of International Chinese Teaching in the Era of Big Data

WEIZhihui

(College of Humanities,Xiamen University,Xiamen 361005 China)

In the era of Big Data,steady,healthy and harmonic developmentof internationalChinese language teaching relies on big data analysis and mining.Firstly we discussed the necessity of cognitive analysis of the Big Data in the field of International Chinese Teaching from three aspects,the same nature of Big Data and cognitive analysis,the role of cognition in the learning process and intercultural teaching practice.As international Chinese teaching is for different learners in the whole world,so it is necessary to analyze different cognitive learning process of different learners.Four dimensions of cognitive analysis were presented,namely,cognitive skills,cognitive style,cognitive needs and cognitive difficulties from which we proposed some suggestions for teaching activity.

big data;International Chinese language teaching;learners;cognitive analysis

H195

:A

:2221-9056(2017)02-0195-10

10.14095/j.cnki.oce.2017.02.007

2015-12-25

魏智慧,厦门大学人文学院语言学及应用语言学博士生,研究方向为对外汉语教学。Email:xmuwzh@163.com