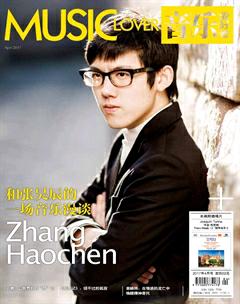

和张昊辰的一场音乐漫谈

作为张昊辰坚定的粉丝,和他有过几面之缘,却从来没与其认真谈论过音乐的话题。承蒙《音乐爱好者》杂志的邀请,让我有机会可以和昊辰聊聊音乐和他的新专辑。见面时,张昊辰的友善和他轻快的话语都让我印象深刻,其言论中不断释放的理想光芒,让我坚信他正走在迈向大师的路上。

听说张昊辰,是很小时候的事情了。余家住上海,自幼有一搭没一搭地学着钢琴,约莫五岁时就从父母和老师口中知道有这么个出类拔萃的小朋友,天赋异禀,学习钢琴进步神速。刚进初中不久,还是圆脸的小昊辰穿着西装背带裤,打着小领结,表情从容不惊地赢下了第四届柴科夫斯基国际青少年音乐比赛的第一名。我在惊喜之余,立即将张昊辰从榜样的位置提升到了偶像。偶像随即考取了大名鼎鼎的科蒂斯音乐学院,看似一帆风顺地开始在大洋彼岸追逐其音乐梦想。

可即便是偶像,当时也只是一介少年,少年维特尚有那么多烦恼,少年昊辰估计也不会少。相比维特,张昊辰要勇敢和坚毅得多,生活加予的不便给了其享受孤独、热爱思考的特质,也促使其保持着超高的自我要求。

读大学的时候,我得知张昊辰进了赛制艰难的范·克莱本国际钢琴比赛三十强,第一轮看罢就跟同学打赌说,偶像这次要创造历史拿大奖了。整个赛程中,张昊辰的演奏音乐性和技术性无懈可击,他那满溢的大将之风使他脱颖而出,最后他毫无争议地获得了那届的金奖。

随着比赛胜出,张昊辰的演出机会越来越多,个人风格也越来越明显,独奏会选曲虽涵盖各种风格,却始终会安排一些德奥作品和晦涩的小品来传达昊辰时常沉思的感悟。2017年2月,张昊辰的首张录音室专辑终于问世,收录了舒曼的《童年情景》、李斯特的《第二叙事曲》、雅纳切克的《钢琴奏鸣曲》(X.1905)以及勃拉姆斯的《钢琴间奏曲》(Op. 117),如此非同寻常的曲目组合让人不禁好奇昊辰的心里究竟在想些什么。

作为张昊辰坚定的粉丝,和他有过几面之缘,却从来没与其认真谈论过音乐的话题。承蒙《音乐爱好者》杂志的邀请,让我有机会可以和昊辰聊聊音乐和他的新专辑。和张昊辰约见之前,我在网上查了他的时间表,他演奏作品之多、之难,时间之密集都让我大为震惊,也担心是否会打扰到他仅有的休息日。可见面时,张昊辰的友善和他轻快的话语都让我印象深刻。我深感和张昊辰一同成长的幸运,其言论中不断释放的理想光芒,让我坚信他正走在迈向大师的路上。

● 张朋汨 ○ 张昊辰

● 非常祝贺你发行的新专辑,你选择的作品以及弹奏都充满了内省和哲思。你能谈谈你专辑选曲的用意吗?这些曲目都是你自己选的吗?

○ 谢谢。对,曲目是我自己选的,当然唱片公司也给了我一些意见。我原先的设计是弹一些李斯特的超技练习曲,而不是现在的这首《第二叙事曲》,这样选择是为了让整张CD有一个共同的音乐性上的阐述。但是后来这个方案被我否定了,因为《童年情景》是一个小品集,雅纳切克的奏鸣曲虽然可以算作一个大架构的曲子,但它是以两个乐章呈现的,形式也偏向于自由体裁式。勃拉姆斯的Op.117也一样,属于Character Pieces(性格小品)的三个小品。这样一来,我觉得如果再加上三四首超技练习曲的话,单曲的数量太多了,而换成李斯特的《第二叙事曲》,整张CD的结构会比较集中一点。这是从结构出发的一个设计。再者,如我之前说的,我认为一个好的曲目安排必须能在整体上构成一个统一的声明,从这个声明背后,艺术家能够表达一种对于音乐的态度,某种自己所追求的本质。我希望通过我的选曲和演奏,能够传达出这种本质。

● 的确,我能感受到整张专辑存在着某种统一性和方向性,有你想传达的一种启示。你的曲目安排挺独特的。

○ 对,近几年年轻钢琴家录音趋于选择一些炫技型,或者对比性非常大的、外向型浪漫主义风格的曲子。虽然我在音乐会上也弹这类曲子,但我觉得一些比较内省的、沉淀性的曲子更贴近我的性格和内心,演奏起来也更为顺畅。我更愿意收录这类曲子作为自己的首张专辑分享给大家,也希望这样不依附潮流的做法可以更加显明其背后的某种理念。其实不仅是这张专辑,特别是最近几年,我对于独奏会的选曲都有此类的思考,我想让整个曲目单更加有意义一些。这四首曲子都有某种思省性。

● 我倒是觉得除了《童年情景》以外,其余三首似乎都被死亡的主题牵引着。

○你说的对,但你说的是作曲家谱写作品时本身的一种文学性的构思,一种意象的表达。这是一回事,而我更想说的是这些作品在气息上,在作品帷幕后面具有某种相通的“沉淀”的特质。《童年情景》其实是一部非常具有“回望”性的作品,是舒曼对童年私密的幻想经过内心沉淀后娓娓道來的小品集。

● 原来如此,我确实觉得你录制的《童年情景》相比我听过的其他版本处理得更深刻一点,有一些思想性的回味。当然,《童年情景》是舒曼以成人的视角对儿童心理和幼时情景所进行的创作,我听过的其他版本都比你录音的版本来得更欢快和可爱一些,这是刻意为之吗?

○ 对,我之前弹《童年情景》时也想传达出某种生动性和纯真性,以及儿童活跃的想象力,但当我沉浸在这套CD的语境里时,《童年情景》的意味就会改变一些,不仅仅是场景描写,更多的是一种遥望童年,对儿时心境朴素天真的体验和感悟。

●《童年情景》中的一首《异国和异国的人们》在音型上像摇篮曲,而勃拉姆斯Op.117中的一首也恰好是一首摇篮曲。这样一头一尾的搭配是不是你刻意为之的呢?而且你这样搭配总会让我想到苏轼的《江城子·记梦》,都是“夜来幽梦忽还乡”,《童年情景》是“小轩窗,正梳妆”,逐渐走向对内心探索的深渊,而到了勃拉姆斯就变成了,“不思量,自难忘”“无处话凄凉”。

○(昊辰也跟着背了几句)。《童年情景》和勃拉姆斯的Op.117是有一些相通性的。我觉得单独看一部音乐作品的时候,作品的意义只被作曲家本身的精神和构思所赋予,是一个独立单个的生命。但当一部作品作为音乐会形式出现的时候,往往要和其他作品搭配起来,合在一起构成一个更大的生命体(如果曲目搭配本身是成功的话),一个更广大的灵魂。比如《童年情景》在这张CD里,就必须服务于一个更大意义上的精神语境,那么乐曲自然就会衍生出新的趋向性。我在准备CD录制的时候,经常练习勃拉姆斯、李斯特和雅纳切克,这些都会影响到《童年情景》的表达。还有这个乐季的独奏会曲目,我将舒曼的《童年情景》和《交响练习曲》放在一起演奏,后面接着雅纳切克的《在雾中》和普罗科菲耶夫的奏鸣曲,这样《童年情景》的性质可能又会改变一些,但这都是自然的过程,不是刻意而为之的。

● 这真是非常有意思,作品因为大语境的不同竟然能被赋予一些新的表达方式。

○ 是的。说回选曲的设计,舒曼和勃拉姆斯都属于德奥乐派,和声语汇上都有一种肃穆的洁净感。李斯特虽然在德奥乐派的背景下学习,但因其自身是匈牙利人,旋律上会带有一些东欧的异域色彩,这和身为捷克作曲家的雅纳切克的音乐语汇就相近了。而从帷幕后的“作品气质”上来说,《童年情景》是舒曼看往童年,是一种私密的幻想,这种幻想性质承接到李斯特的作品中,变换成戏剧化的表现形式。同时,和李斯特其他特别绚烂的作品比起来,这首《第二叙事曲》在总体结构与句式上都更有一种明晰感,主要旋律和中段发展也有独特的简明的特质,这和舒曼的质朴会有一些共通之处。

再说,《第二叙事曲》戏剧化的表现形式其实是有些黑暗的、剧场化的,这种戏剧化因素过渡到雅纳切克的奏鸣曲则变为一种更黑暗的、心理化的抽象戏剧性。你看雅纳切克虽然描写的是一个在暴乱中工人被枪击致死的事件,奏鸣曲两个乐章却命名为《预兆》和《死亡》,指涉的其实是这个事件带给他心理上的一种震慑和阴影,而非描述事件本身。随着他音乐中抽象的戏剧性被不断地内化到心灵的最深处,最后衔接到勃拉姆斯Op.117的时候就褪去了所有的戏剧化,只保留了内心的独白和内省似的禅思。

可以这么说,雅纳切克从开始到结尾,从过程中的挣扎最终渐渐变成了一种语境上完全内省的表达。再看整套曲目,从李斯特开始就像一个恒星,开始不断不断地萎缩,到雅纳切克就萎缩成了白矮星,再到勃拉姆斯就变成黑洞了(笑)。而勃拉姆斯的间奏曲呢,和你刚才提到的一样,是和舒曼的《童年情景》有一个呼应的,这两部作品不仅都有一种音乐上简明朴素的特质,更共同享有一种“往回看”的视角,而这是李斯特和雅纳切克的两部作品里所没有的。当然这只是我个人的一个构想,我觉得不同人听应该也会有不同想法的。

● 这能够给听众一个欣赏的方向性。先撇开你的专辑,我注意到你在近几年的独奏会上经常挑选舒曼的曲目,而我们知道舒曼的小品大多都是先谱写好,再起标题的。那你在练习舒曼曲子的时候有什么乐章会有和他所起的标题不同的感受吗?

○ 首先我觉得作曲家一般不太会去命题作曲,除非写歌剧,那是另外一回事。作曲应该是一种非常直觉化的构思,表达他们最灵性的声音。因此更常见的是在作品的创作已经完成后,作曲者(或他人)再为作品注上某个标题。从另一方面来说,舒曼作为一个文学上特别有造诣的人,他的题目起得特别好。比如《童年情景》中的《太过认真》和《诗人的话》,都是很抽象的音乐意境,可能别人起一个其他名字也行得通,但舒曼起的标题一下就能将音乐里蕴藏着的某种特殊气质和精神揭示出来。(又思索了一阵)不过,我倒是觉得第七首《梦幻曲》的标题有点……

● 对,我没有觉得第七首特别梦幻,反而是之后那首《在壁炉旁》更像是小朋友做白日梦的感觉。

○ 恩,对我来说,将《梦幻曲》和《在壁炉边》的标题对换一下也行得通。《梦幻曲》的音乐给我的意象就是一个白雪飞舞的冬日里,几个孩子围在壁炉边,拿着书,有一种特别德国式的温暖和静谧。《梦幻曲》是最贴近我内心的一首小曲,简直就像把一颗心捧在手里,可以依偎着取暖的那种感觉。

● 上次你来上海演奏弹的是《克莱斯勒偶记》,这次选择的是《童年情景》和《交响练习曲》。最近几年你好像特别着迷于舒曼。

○ 我2011年的时候还弹过《狂欢节》,之后停了一段时间。我也不知道从什么时候开始渐渐迷舒曼。

● 我以为这是一种你的学习方法,会学习同一个作曲家的各种曲子,然后掌握其中的语汇。

○ 不,这是因为我比较容易被吸引。如果我对某件事情感兴趣,我就想待在那个世界里不出来。

● 我记得勃拉姆斯的晚年小品也是这样,Op.117、Op.118和Op.119你都演奏過。

○ 对,贝多芬的晚年奏鸣曲也是,Op.110、Op.111、Op.109我也都演奏过。这是性格所致,我一旦喜欢上了某种语境,就想待在里面不出来,而且你待得越久,你了解的也越多。我觉得很多时候一首曲子对你的意义很大程度上取决于你对它身后那个大的语境所沉浸或了解的深度。当你对舒曼那个时期整个的艺术作品、人文情怀有一种体悟的时候,它会给你形成一个语境;再来看他的作品时,它就不仅代表了乐曲本身,更代表了乐曲背后的一种人文情怀、审美形式和时代精神。当你越来越深入某一个世界的时候,里面的东西也会因此而越来越有意义。

● 这已经是哲学角度的思辨了。

○ 一方面是你待着不想出去,另一方面是你懒得出去了。比如说我现在学《交响练习曲》,会把之前学过舒曼曲子的所有感触都融入在里面,若没有之前的学习,我对《交响练习曲》的感触一定不会那么深。越了解舒曼本人,以及他身后那个更广大的世界,乐曲本身给我的精神回馈也越多。

● 我也有相同的感觉,经常学习一个作曲家的曲子会和作曲家本身以及那个时代产生一种亲密感。那你离开了贝多芬的语境难过吗?是否有抛弃了他的感觉?

○ 没有没有,这是一个循序渐进的过程。一开始我倒不是很主动地学舒曼,想着德奥学派老弹贝多芬,好久不弹舒曼来学习一下。之前觉得舒曼在作曲造诣上相比其他大师来说欠成熟,审美追求上有些“粗糙”,并主观地认为那不符合自己的追求。比如你把他和同时期的肖邦比起来,肖邦至高的美学思想是追求一种“天赐”的超然的音乐。肖邦作曲时讲究的是音型与和声语境上的绝对顺然和声部织体上的均衡,绮丽精工,一脉相承莫扎特的特质。但肖邦和莫扎特不一样,肖邦性格纠结,其实人为地做了很多修改,致力于抹去“雕饰”,只留“天然”。勃拉姆斯就属于人工痕迹很重的,但是他雕琢到了极致,又是另一种对“完美”的追求方式。我那时候觉得肖邦、勃拉姆斯、贝多芬的作曲水准简直太高了,其实刚才说了那么多所谓“高级”的精神追求,本质上是以前的我永远脱不开自己对作曲家在作曲技术上的一种极度的成熟和天才的创造力的崇拜,简直形成了一种“高级既是深刻”的意识形态,你在他们面前就只有膜拜。然而这些“高级”“天然”“完美”的特质你在舒曼身上恰恰是不太感受得到的,他是一个有缺点的作曲家。

● 但是有缺点的人才格外可爱、格外真诚,不是吗?!

○ 是的,后来我舒曼的作品弹得越多,他的精神世界越是软化了我的“意识形态”,心也随之被打开,开始慢慢接受他最真诚的表达,被他自然朴素的音乐流露所征服。我的想法也逐渐改变,音乐的“最高级”对于我不再是纯粹作曲技法上的最高,而是在精神或情怀上向你揭示出的一种“真”。这样反观肖邦,他的美学思想给了他的音乐一种天生的贵族气质,也引向了一种带有距离感的、属于孤独的“真”。

●你说的距离感让我想到艺术史上浪漫派的艺术家都有一些矫揉造作的地方,相比巴赫时代认为音乐是遵循传统的、对工作的劳作和对信仰的奉献,浪漫派的艺术家有一些“艺术为艺术”的痕迹,比较自我扩张,到比较现代的时候都进化成要“标新立异”的思想了。

○ 是的,巴洛克时期的的艺术家更加有“工匠”精神。他们把自己放得很低,觉得“我不要做艺术家,我只是要服务于上帝”。贝多芬是第一个提出要做艺术家的,在他那个时代语境里,这种思想还是健康的,但贝多芬之后你越来越能从各种艺术作品中感受到“艺术家”野心的膨胀,到了瓦格纳的时候,简直就是膨胀到了顶点。近现代,有些艺术家刻意把自己变成了“象牙塔里的人”,想要和普罗大众区分开来,但我觉得艺术要和社会产生精神上的共鸣,必须要有一种“真切”在。我剛才提到舒曼的一种“真”,更像是一种赤裸感,不像大多数作曲家都想给别人留下自己最完美的一面,舒曼好像没有这根筋,他可以接受自己的不完美,可以丢掉理念,将自己毫无保留地、赤裸坦诚地展现给别人。

● 这倒是一种很现代的思想。

○ 对,但是现代思想必然有个先锋思潮或运动主导你去实践,有刻意的成分,而舒曼没有这种刻意,他的作品让人感觉到他整个的艺术情怀都要溢出来了。虽然出来的“成品”并非都成功,有时甚至有些“幼稚”,但是没关系,不为刻意目标所驱使的真诚更为珍贵。而且能够这样无遮掩地面对自己的灵魂,这是一种道德上的高贵,一种真正意义上对于“自由”的实践。这种宝贵的品质非常能够感染我。说实话,我觉得算上整个音乐史,都没遇见过像舒曼这样的,特别难能可贵。

● 这会不会和你是演奏家有关系,弹和听不太一样,舒曼会越弹越喜欢,越能够被感染。

○ 会的,你说到越弹越喜欢,其实给我感受最大的倒是勃拉姆斯。演奏勃拉姆斯的时候,我能感觉到整个身体跟曲子的联系。

●(笑)因为勃拉姆斯特别难弹吧?!他的每个声部永远和主题动机连接在一起,对主体材料的开掘和编织极尽所能,层次那么丰富,平衡声部特别困难。

○ 对,他的和声与声部织体就跟一张网一样,这跟他追求均衡的德国式音乐美学也有关系。勃拉姆斯的音乐即便告诉你音乐结构和所有隐藏着的动机,听的时候估计不会有那么深的感受,但弹的时候觉得自身的肉体可以直接触及到其音乐几何上的对称美,手指与音符间的零距离连接使得他的所有构思都能被清晰地刻入我的脑中,而感受到他每个音的意义和曲子结构的筑成,就像跟着他作曲一样,完整地理解他的音乐理念。

● 说的真好,有时候能向乐迷传达的只是一些理解和审美上的感受,但弹琴其实是一件很好玩很享受的事情,他们也许不知道(笑)。不过,练琴和演出还是有区别的,我总觉得你有“纠结性人格”,你会纠结于自己发挥不完美的音乐会吗?

○ 以前会纠结,现在好多了,因为现在演出多,纠结不了那么久,也纠结腻了(笑)。以前学生时代的时候,一年就一两场演出,每次简直是如临大敌,弹完以后一周都不想练琴。现在演出多得像我生活的一部分,我把每场演出本身看得淡很多,想的是更加长远的、几百场演出后的整体进步。以前如果弹得不理想,会担心有不好的后果,现在反而会期待下一场演出,下次一定要弹好。

● 会不会是因为现在舆论和媒体给艺术家的压力更大了?我感觉从前的艺术家似乎更轻松享受一点。

○ 关键是你不知道哪场演出就给传到网上去了,也许会担惊受怕。我现在不这么想,也许跟我的成长有关系,我觉得大家有些曲解演出的意义,都希望追求一个好的结果,其实演出不是一个结果,而是一个很Moment(片刻)的东西,是一个时刻,更加随性、更美的东西,可以有不完美。

● 是的,看来大家要像舒曼那样,能够看到不完美中的美。