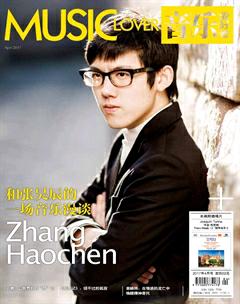

约翰·穆戴尔:巴赫的“关门弟子”

徐家祯

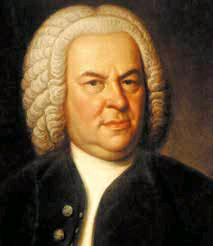

不少大音乐家的学生后来也成为了作曲家,比如海顿的最后一位波兰学生莱塞尔(Franciszek Lessel)、贝多芬的学生车尔尼和勃拉姆斯唯一的私人作曲学生杰纳(Gustav Jenner)。那么巴赫呢?他有没有后来成为作曲家的学生?有,巴赫的最后一位学生叫约翰·高特弗利德·穆戴尔(Johann Gottfried Müthel)。

穆戴尔,德国钢琴家和作曲家,与C.P.E.巴赫等作曲家一起被认为是欧洲音乐史上所谓“狂飙和突进运动”(Sturm und Drang)的代表人物,也是据现在所知音乐史上第一位在作品上用“fortepiano”(早期钢琴)一词的作曲家。他有一部作品就叫“Duetto für 2 Clavier,2 Flügel,oder 2 Fortepiano”。

穆戴尔1728年1月17日出生于德国北部属于劳温堡公爵领地(Duchy of Lauenburg)的默恩市(M?lln)。他的父亲叫克利斯汀·穆戴尔(Christian Caspar Müthel),是位管风琴家、德国作曲家乔治·泰勒曼(Georg Philipp Telemann)的朋友。穆戴尔家共有九个子女——六男三女,约翰是家里的第五个孩子。

穆戴尔六岁时,父亲教他演奏乐器,先学习键盘乐器,包括羽管键琴和击弦古钢琴(Clavichord,一种早期钢琴),后来再学小提琴和长笛。年纪稍长之后,他又跟一位名叫孔曾(Johann Paul Kunzen)的音乐家学习作曲。1747年,十九岁的穆戴尔就成了什夫林(Schwerin)地区克利斯汀·路德维希二世公爵宫廷乐队的一名管风琴和羽管键琴演奏员。他的职责还包括教王子路德维希和公主安娜·阿玛丽音乐。

为公爵服务了三年之后,1750年5月,二十二岁的穆戴尔得到雇主的批准去德国进修一年。他先到莱比锡,当了J.S.巴赫的学生,与巴赫一家住在一起。那时巴赫已盲,穆戴尔记录了巴赫口述的最后几部音乐作品。三个月后,巴赫就去世了。根据巴赫传记作者的记叙,巴赫临终时,穆戴尔就在他的床边。巴赫去世后,穆戴尔顶替了巴赫的工作达九周之久,并继续跟与巴赫住在一起的女婿奥尔特尼克尔(Johann Christoph Altnickol)学习了一段时间。

穆戴尔利用假期剩余的时间在德国四处旅行,并会见德国其他音乐家:他去德累斯顿见了哈塞(Johann Adolph Hasse);在汉堡见到了他父亲的老朋友泰勒曼;在波茨坦认识了巴赫的儿子、作曲家C.P.E.巴赫。那时C.P.E.巴赫正在为波茨坦的普鲁士国王弗雷德里克二世服务,穆戴尔与他保持了终身的友谊和通信联系。

1751年,在旅行了一年以后,穆戴尔回到公爵的乐队,继续服务了两年,然后,他把他的职位让给了他弟弟,去他处另谋高就了。据说,穆戴尔生性十分高傲,他不甘心一辈子在贵族的乐队里担任一个相当于“仆佣”的职位。当时在公爵的乐队里演奏管风琴,据说其等级是十二级,跟宫廷画匠、园丁同级,比管林人和舞蹈演员高一级,比吹号的和打鼓的还低一级!

1753年,穆戴尔移居里加(Riga,现在是拉脱维亚的首都),因为他的一位兄弟已经在里加的宫廷担任律师之职了。他先在奥托·维廷霍夫(Otto Hermann von Vietinghoff)建立的一个有二十四个成员的私人乐队任指挥。维廷霍夫是贵族,任王室私人顾问之职,他热衷于音乐艺术,每周一都在家里举行私人音乐会,还组织音乐节,请各地音乐家来表演。所以,维廷霍夫家就是里加的音乐艺术中心,穆戴尔在此认识了里加文艺界的名人,并得到他们的欣赏和敬仰。1767年,穆戴尔又兼了当地最大的教堂圣彼得教堂的管风琴手之职,一直担任到1788年去世。穆戴尔终身未娶,1788年7月15日在里加附近的Bienenhof去世时,还不到六十一岁。

穆戴尔的第一部作品就是他移居里加三年后于1756年出版的。虽然在以后的三十二个有生之年中,他发表的作品并不多,不过在音乐史上,他还是占了一席之地,很多音乐史学家都会提到他的名字和作品,原因有二:

一,他的羽管键琴和击弦古钢琴的演奏技术十分高超,据记录说,凡是听过他演奏的人,全都赞不绝口,认为他的演奏不但快速,而且精确、轻巧。穆戴尔在羽管键琴演奏技巧的改进上作出了一定贡献。

二,虽然他的作品问世不多,但是很多音乐史学家都认为这些作品质量极高。穆戴尔的主要作品都是为键盘乐器而作的,声乐作品只有几部而已。他作品对演奏技术要求很高,当时一般演奏家都无法弹奏。可惜的是,他的绝大部分作品生前都没有出版过,其中包括他的全部管风琴作品和非键盘乐器作品。

英国音乐学家查尔斯·本尼(Charles Burney)在自己的著作中一再提到并赞扬穆戴尔。他在《德国、荷兰及联合省份的音乐现状》(The Present State of Music in Germany, the Netherlands and United Provices)一书中说:

里加的约翰·高特弗利德·穆戴尔先生——出生于德国并在德国接受教育——应该在此占有一席之地,虽然他目前定居的城市属于俄国。…… 我愿意推荐用他的作品来锻炼(音乐家)的耐心和意志。穆戴尔的音乐作品充满新意,情趣高雅,技巧不凡。我可以毫不犹豫地把他的作品列为当代最伟大的音乐作品之一。……与其他作曲家相比,这位作曲家的风格最像C.P.E.巴赫,但是乐句却完全是他自己的。他用手写出来的高雅乐曲反映的正是他头脑中高尚的思想意识。当然,他的作品是很深奥难懂的,不但对一般听众来说如此,就是对一般的演奏家来说也是如此,要求具备很高的技巧才能演奏好。他音樂的伴奏部分也有同样的难度,因为它要求每一位演奏者都有相等的技术能力。这对当前每况愈下的演奏家来说,简直成了过高的期望了。

那么,为什么穆戴尔不多写作一些音乐作品呢?这恐怕也与他孤傲的个性有关。我想,一方面,作为一位真正的艺术家,他追求的一定是所谓“完美的艺术标准”,因此,他就会对自己作品的要求过高,不愿轻易创作或发表连自己都不满意的作品。据说,穆戴尔从不应别人之请而写供婚丧喜庆活动用的应酬之作,连作为一位音乐家常常不得不应当地政府需要而作的一些庆典音乐作品都拒绝去写。穆戴尔在一封信里展示了他的创作过程:

当我心情舒畅时,我就打下草稿,然后不慌不忙地等到我有合适的心情时再回过头来补充、修改。在头脑不想工作的时候,我是从不创作的。可惜,我鲜有头脑平静舒畅的时候。我非常不喜欢那些简直一刻不停地作曲的音乐家,他们的头脑变得倦怠了、劳损了、麻木了。一个人要是脑子处于这种慵懒、停顿的状态,往往会连自己在做什么事情都不知道。一言以概之,他们会重复自己以前写过的东西。要是一位作曲家能够不那么匆忙地作曲,要是他们能够在头脑得到足够休息的时候作曲,要是他们能够在完完全全摆脱以前头脑中存在的东西时才来作曲,那么,他们就能有崭新的思维,写出新鲜的、有生气的作品。于是,那些懒惰的、疲劳的作品就会大大减少。

另一方面,作为一位不喜欢社交,不追名逐利,向往自由、独立、安静的生活方式的艺术家,穆戴尔也并不在乎自己作品数量的多少或者闻名程度的高低,所以,他才甘心在里加这个远离欧洲音乐、政治、文化、经济中心的地方安安静静、心满意足地居住三十多年,直至离开人世。在这段时间里,他有不少高就的机会,但他都拒绝了。

《格罗夫音乐与音乐家大辞典》中说:穆戴尔“不论作为一位艺术家还是一个普通人,他都是极其内向的”。据说到了晚年,穆戴尔的性情变得更为孤僻自傲、孤芳自赏。在1781年发表的一篇文章中,有一段描写穆戴尔生活细节的文字:

这儿有一位杰出的羽管键琴演奏家,名叫穆戴尔,不过他有他自己的特殊怪癖。其中一个怪癖是,他除了冬天下大雪、白雪覆盖街道的时候外,从不演奏羽管键琴。他说,这样他才不会被街上马车走过时的得得声所打扰。

穆戴尔音乐作品录制成唱片的并不多,我对管风琴音乐兴趣不大,所以只有三张唱片上有他的作品,其中两张还是一套。

第一张唱片由奥地利harmonia mundi公司2001年出品,是穆戴尔和他的老师J.S.巴赫的合辑,都是协奏曲。

穆戴尔:降B大调键盘乐器协奏曲

第二张和第三张唱片是一套,由德国MDG公司1994年出版,名字是“约翰·高特弗利德·穆戴尔的协奏曲及室内乐作品”,共收九首乐曲,由Musica Alta Ripa室内乐团演奏。

1. G大调波兰舞曲(用长笛、两把小提琴、大提琴和羽管键琴演奏)

2. C大调双羽管键琴二重奏

3. D大调长笛和羽管键琴奏鸣曲

4. F大调波兰舞曲

5. 降B大调波兰舞曲(用两把小提琴和大提琴演奏)

6. F大调羽管键琴奏鸣曲

7. 降B大調羽管键琴和弦乐器协奏曲

8. 降E大调两支大管、弦乐器及羽管键琴协奏曲

9.D小调两支大管、弦乐器及羽管键琴协奏曲

虽然这三张CD一共只收集了穆戴尔的十部作品,但是我想穆戴尔的风格在这些作品中已经能够很好地体现了,而且穆戴尔的作品本来就不多,传世的就更少,所以能听到这些已经满足。

十八世纪下半叶,在J.S.巴赫之后,欧洲年轻一代的音乐家已经出现。他们的音乐理念与巴赫那一代音乐家的理念已经有很大差别,这当然与欧洲社会结构的变化有密切关系。那时的欧洲,中产阶级正在上升,并逐渐成为社会的主流,他们也理所当然地成为了音乐家们服务的主要对象,而不再像以前那样,音乐家主要是为王宫贵族雇佣的。年轻一代的音乐家与老一辈的音乐家创作的音乐在内涵和形式上有很大不同。

不同之一是,他们主张音乐要为“大众”服务。当然,那时的“大众”,主要是指中产阶级。年轻一代的音乐家主张要写中产阶级听得懂也能演奏的音乐。

不同之二是,他们不再专为上帝、为神、为贵族,甚至为别人作曲。他们要让音乐表现出人的七情六欲,表现出作曲家自己的思想、情感和性情,要写出有“个性”。这大概也像中国唐宋时的“古文运动”一样吧,那时反对的是玩弄辞藻和形式却无实际思想内容的魏晋六朝时盛行的骈体文。

CP.E.巴赫就是这一代音乐家的代表人物之一。他曾说过,他写的主要是两种音乐作品:一种是为大众的音乐;一种是“在我完全自主的时候写的音乐作品,供我个人所用”。这就是欧洲当时掀起的“狂飙和突进运动”的主要内涵吧!

穆戴尔是C.P.E.巴赫的好友,他的音乐理念当然是与C.P.E.巴赫相似的,只是因为穆戴尔个性的关系,他的音乐更偏向于C.P.E.巴赫说的这两种音乐中的后一种吧。

我非常喜欢穆戴尔的音乐。他的音乐不但表现了弹奏技术的高超,而且十分清高、明净、幽雅,尤其是他的慢板乐章和快板乐章中也时时会出现的一些慢板段落,从中我能感觉到作曲家写作时的沉思和默想。