不同播种方式对冬小麦生育期内土壤酶活性的影响

马娟娟,杨珍平,王 凯,薛建福,孙 敏,高志强,杜天庆,宗毓铮

(山西农业大学农学院,山西太谷030801)

不同播种方式对冬小麦生育期内土壤酶活性的影响

马娟娟,杨珍平,王 凯,薛建福,孙 敏,高志强,杜天庆,宗毓铮

(山西农业大学农学院,山西太谷030801)

采用大田试验,对比分析了小麦宽窄行探墒沟播技术、垄盖沟播技术、露地条播技术3种播种方式及空闲地处理在冬小麦不同生育期不同土层土壤酶活性。研究表明,任何田间处理在相同生育期,土壤蔗糖酶、碱性磷酸酶、脲酶活性均是随着土层的加深呈现递减的趋势;不同播种方式对土壤酶活性的影响程度不同,垄盖沟播有利于提升土壤蔗糖酶活性,但在各生育期蔗糖酶活性的变化没有规律性,小麦宽窄行探墒沟播种植土壤蔗糖酶活性不及传统的露地条播;碱性磷酸酶活性高峰期出现在小麦抽穗期,小麦宽窄行探墒沟播仅在抽穗期各土层土壤碱性磷酸酶活性大于露地,露地条播仅成熟期40~60 cm土层土壤碱性磷酸酶活性低于空地,垄盖沟播在相同生育期及相同土层碱性土壤磷酸酶活性均显著高于其他播种方式,且该播种方式可以有效地提高土壤碱性磷酸酶活性;脲酶活性高峰期出现在小麦成熟期,除空闲地外,其他3种播种方式,生育期内各土层土壤脲酶活性差异较小,小麦宽窄行探墒沟播和垄盖沟播2种播种方式并不能有效提高土壤脲酶活性。

播种方式;冬小麦;生育期;土壤酶活性

山西省冬小麦种植主要集中在晋南,由于晋南地形较为复杂,相对高差明显,且冬季气候较寒冷、干旱,冬春降雨少,这些生态条件的限制导致冬小麦生育状况及产量不是很乐观,且严重制约当地农业的发展。土壤作为作物生长的家园,是生物与环境间进行物质循环和能量交换的重要场所,与作物的生长有着直接关系,因此,可以通过改善土壤肥力状况来促进作物的生长。土壤营养元素的有效运用及土壤中一切复杂的生物化学反应均由土壤酶来完成[1]。土壤酶活性可用于表示土壤养分转化和运输能力的强弱,并且可反映土壤中各种生物化学反应的强度和方向,所以可以作为评价土壤肥力好坏的指标[2-3]。相关研究表明,土壤酶活性的变化与农田耕作方式有一定的相关性[4-5]。杨招弟等[6]研究表明,秸秆覆盖耕翻和耕翻处理较传统种植方式有利于酶活性的提高。王晓凌等[7]研究表明,与常规耕作相比,免耕、沟播显著提高了土壤酶活性,在不同的耕作方式中免耕最有利于提高土壤酶活性。路怡青等[8]研究表明,在整个生育期内,与常规耕作相比,免耕可使土壤水解酶(脲酶、蔗糖酶、碱性磷酸酶)活性增加,在小麦生长旺期(拔节期、孕穗期)增幅较大,全翻耕使土壤水解酶活性降低。岳俊芹等[9]研究表明,不同播种方式对小麦生长的微环境会产生不同的影响。大多数研究均为田间不同耕作方式对土壤酶活性的影响,而专注于播种方式对麦田土壤酶活性的影响研究还相对较少。

本试验通过测定生育期内不同播种方式条件下种植旱地冬小麦土壤酶活性的高低,探索不同播种方式对土壤酶活性的影响,以期筛选出有效提高试验地肥力的播种方式,从而为山西省运城市垣曲县土壤资源的可持续利用提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验材料

供试小麦品种为烟农21。

1.2 试验地概况

试验在山西省运城市垣曲县长直乡鲁家坡村十倾园进行。试验地位于山西东南部,东邻河南,西接晋南平原,属暖温带季风型大陆性气候,四季分明,年平均气温为13.3℃,年均降雨量780 mm,无霜期200 d以上。试验田为山顶梯田,土壤以黄土和红土为主,土层深厚,主要以旱地冬小麦及夏玉米轮作为主。

1.3 试验设计

试验于2014年10月20日播种,2015年6月15日收获。前茬夏玉米收获后小麦播种前,先实施“机械化深松秸秆还田+深施有机肥技术”,深松40~60 cm,施用中盐安徽红四方肥业有限公司生产的NPK复合肥料600 kg/hm2(N∶P2O5∶K2O=18%∶22%∶5%),以达到休闲期蓄水保墒的效果。播种时,再采用施肥铺膜播种一体机,施入有机-无机复混肥料750 kg/hm2。试验共设4个处理,每个处理各种植1 334 m2。处理1.小麦宽窄行探墒沟播技术,该技术采用灭茬、开沟、施肥、播种、镇压为一体的免耕探墒沟播机进行深开沟、深施肥、浅覆土播种,播后形成沟深8 cm,垄高12 cm,沟底到垄顶20 cm,宽行22~28 cm,窄行10~12 cm,平均行距15~20 cm的种植模式;处理2.垄盖沟播技术[10],该技术采用起垄盖膜小麦沟播机一次性完成化肥深施、起垄、盖膜、沟播、镇压等作业,垄上覆膜,覆膜面宽40 cm,覆膜播种时化肥深施于膜内侧,膜两侧沟内小麦条播,沟宽30 cm,沟内播种2行,沟内行距15 cm;处理3.露地条播技术,即传统的露天种植,采用常规施肥条播一体机进行施肥、播种,行距20 cm,按常规进行田间管理;处理4.空地,即不种任何作物的空闲地。

1.4 测定项目及方法

本试验为大田试验,分别于小麦拔节期(4月14日)、抽穗期(5月9日)和成熟期(6月14日)进行随机田间调查取样,将大田每个处理随机设置3个位点,各位点土壤按每层20 cm分层,用土钻取小麦根系土,每个钻孔取3层土样,取回的土样运回山西农业大学农学院,放在阳光好且通风处进行晾晒,研磨后过1 mm筛,混合均匀备用。

蔗糖酶活性(土样培养1 d后1 g土壤中葡萄糖的毫克数),采用3,5-二硝基水杨酸比色法[11]测定;碱性磷酸酶活性(土样培养1 d后1 g土壤中对硝基苯酚的毫克数),采用磷酸苯二钠比色法[12]测定;脲酶活性(土样培养1 d后1 g土壤中NH3-N的毫克数),采用靛酚比色法测定[13]。

1.5 数据处理

采用Excel 2007进行数据整理,整理好的数据用SAS 9.1.3统计分析软件的ANOVA过程进行方差分析[14]与多重比较。

2 结果与分析

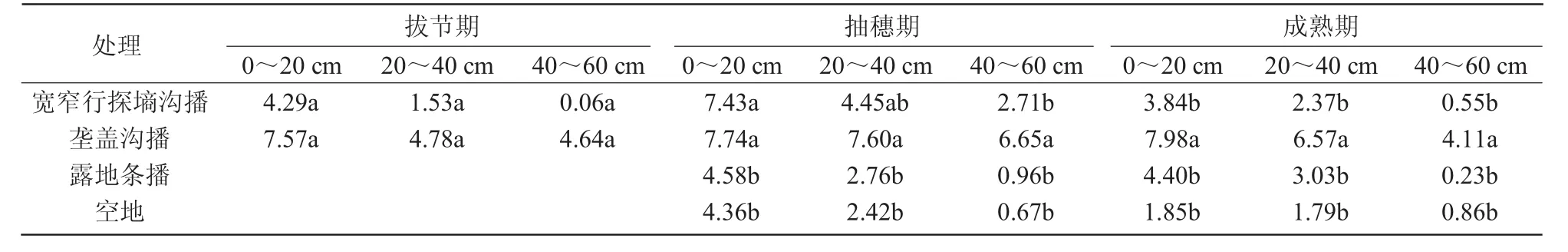

2.1 不同处理对土壤蔗糖酶活性的影响

由表1可知,任何播种方式在相同的生育期,随着土层的增加,土壤蔗糖酶活性均呈现递减的趋势。宽窄行探墒沟播处理,相同生育期不同土层间的蔗糖酶活性差异较大,不同生育期相同的土层间差异程度各不相同,其中,0~20 cm土层,拔节期蔗糖酶活性最大,到抽穗期降低,成熟期再升高但低于拔节期;20~40 cm土层,土壤蔗糖酶活性随生育期递进逐渐增加;40~60 cm土层,土壤蔗糖酶活性抽穗期最大,成熟期最低。3个生育期0~20 cm土层蔗糖酶活性值平均为29.46 mg/(g·d),20~40 cm平均为15.13 mg/(g·d),40~60 cm平均值低至4.85 mg/(g·d)。而垄盖沟播处理,0~20 cm土层土壤磷酸酶活性随生育期递进而递增,而20~40,40~60 cm土层土壤蔗糖酶活性最大出现在抽穗期,相同生育期不同土层间的蔗糖酶活性差距较小,不同生育期相同土层间的差异也不大,且任意数值均高于宽窄行探墒沟播处理。垄盖沟播处理3个生育期0~20 cm土层蔗糖酶活性值平均为42.67 mg/(g·d),20~40 cm平均为37.82 mg/(g·d),40~60 cm平均值为25.81 mg/(g·d)。对比宽窄行探墒沟播与垄盖沟播处理土层蔗糖酶活性,得知垄盖沟播处理有利于提升土壤蔗糖酶活性。整体对比得知,垄盖沟播处理的各生育时期及各土层土壤蔗糖酶活性均大于其他处理,且差异显著程度各不相同;宽窄行探墒沟播处理的土仅成熟期20~40 cm的土壤蔗糖酶活性大于露地条播和空地,且与空地间差异不显著;露地条播处理土壤蔗糖酶活性仅在成熟期的20~40 cm土层小于空地,其他各生育时期各土层间均大于空地;空地土样抽穗期各土层的蔗糖酶活性高于成熟期。综合对比宽窄行探墒沟播、垄盖沟播、露地条播及空地4个处理生育期各土层土壤蔗糖酶活性得出,垄盖沟播处理对蔗糖酶活性的影响最大,其次是露地条播试验,宽窄行探墒沟播方式对土壤蔗糖酶活性并没有提升作用。

表1 拔节期、抽穗期、成熟期不同处理土壤蔗糖酶活性 mg/(g·d)

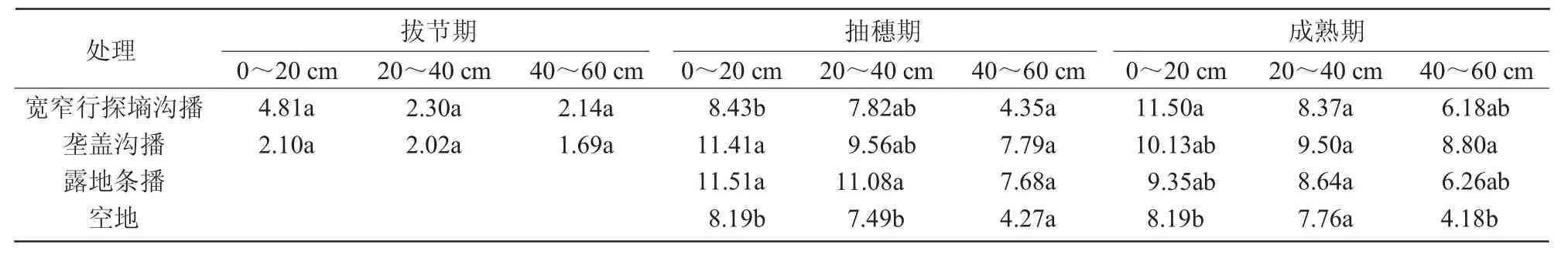

2.2 不同处理对土壤碱性磷酸酶活性的影响

由表2可知,相同生育期,4种处理均随着土壤深度的增加,土壤碱性磷酸酶活性出现递减的趋势。在宽窄行探墒沟播处理条件下,相同土层土壤碱性磷酸酶活性最大出现在抽穗期,0~20 cm为7.43 mg/(g·d),与成熟期相差3.59 mg/(g·d),20~40 cm为4.45 mg/(g·d),40~60 cm为2.71 mg/(g· d),与拔节期相差2.65 mg/(g·d),成熟期碱性磷酸酶活性,0~20 cm土层的小于拔节期,20~40 cm,40~60 cm土层的则明显大于拔节期。垄盖沟播处理,每个生育期的各土层间的碱性磷酸酶活性差距较小,相同生育期相同土层的碱性磷酸酶活性与其他处理的差异程度各异,在成熟期显著高于其他处理;3个生育期,0~20 cm的土壤碱性磷酸酶活性平均值为7.76 mg/(g·d),20~40 cm平均值为6.32 mg/(g·d),40~60 cm平均值为5.13 mg/(g·d)。

表2 拔节期、抽穗期和成熟期不同处理土壤碱性磷酸酶活性 mg/(g·d)

对比分析宽窄行探墒沟播与垄盖沟播处理,相同生育期各土层土壤碱性磷酸酶活性差异程度各不相同,垄盖沟播处理的土壤碱性磷酸酶活性各土层均高于宽窄行探墒沟播处理,其中,抽穗期0~20 cm土层高出0.31 mg/(g·d),20~40 cm土层高出3.15 mg/(g·d),40~60 cm土层高出3.94 mg/(g· d);成熟期0~20 cm土层高出4.15 mg/(g·d),20~40 cm土层高出4.20 mg/(g·d),40~60 cm土层高出3.57 mg/(g·d)。综上所述,垄盖沟播处理仅成熟期的0~20 cm土层土壤碱性磷酸酶活性大于拔节期和抽穗期,露地条播处理仅成熟期的20~40 cm土层土壤碱性磷酸酶活性大于抽穗期,空地处理仅成熟期的40~60土层土壤碱性磷酸酶活性大于抽穗期,而其他土层均为抽穗期的碱性磷酸酶活性大于拔节期和成熟期。露地条播处理各土层土壤碱性磷酸酶活性大于空地,但差异不显著,二者均小于垄盖沟播处理,且差异显著,且仅在成熟期0~20 cm和20~40 cm土层土壤碱性磷酸酶活性大于宽窄行探墒沟播处理,其他时期各土层均小于宽窄行探墒沟播处理;宽窄行探墒沟播与露地条播处理在抽穗期土壤碱性磷酸酶有差异,且0~20 cm差异显著,成熟期各土层间差异不显著,0~20,20~40 cm探墒沟播处理碱性磷酸酶活性低于露地条播。

2.3 不同处理对土壤脲酶活性的影响

由表3可知,相同生育期,不同播种方式处理土壤脲酶活性均随土层深度的增加而降低,随着小麦的生长,抽穗期和成熟期的各个土层土壤脲酶活性高于拔节期。宽窄行探墒沟播处理各个土层的土壤脲酶活性随着生育期的递进而升高,拔节期到成熟期,0~20 cm土壤磷酸酶活性增长了6.70 mg/(g·d),20~40 cm增长了6.07 mg/(g·d),40~60 cm增长了4.04 mg/(g·d)。垄盖沟播处理土壤脲酶活性,拔节期最低,且抽穗期和成熟期各个土层土壤脲酶活性明显高于拔节期,抽穗期0~20,20~40 cm土层土壤磷酸酶活性大于成熟期。宽窄行探墒沟播、垄盖沟播和露地条播处理各生育时期各土层土壤脲酶活性均大于空地,且差异程度各异。在小麦抽穗期,探墒沟播处理各土层土壤脲酶活性均低于垄盖沟播和露地条播,0~20,20~40 cm土层土壤脲酶活性露地条播大于垄盖沟播,而在成熟期,各土层间土壤脲酶活性均是垄盖沟播大于露地条播,但差异不显著;小麦成熟期土层0~20 cm时,土壤脲酶活性宽窄行探墒沟播>垄盖沟播>露地条播>空地,但20~40,40~60 cm土层土壤的脲酶活性垄盖沟播>露地条播>宽窄行探墒沟播>空地,但差异不显著;通过对比宽窄行探墒沟播、垄盖沟播及露地条播处理的土层土壤脲酶活性发现,垄盖沟播技术并不能有效地促进土壤脲酶活性,这与倪丽佳等[15]和赵晓东等[3]的研究结果相似。

表3 拔节期、抽穗期和成熟期不同处理土样的脲酶活性 mg(/g·d)

3 讨论与结论

本试验结果表明,相同生育期不论任何播种方式处理,3种土壤酶活性均是随着土层的增加呈现递减的趋势,主要是由于前茬作物的根系及还田的秸秆多数保留在地表,并且随着土层的加深,土壤的湿度、温度及一些微生物的含量都在降低,所以土层越深酶的活性越低。蔗糖酶可以增加土壤中易溶性营养物质,其活性反映了土壤有机碳累积与分解转化的规律,是表征土壤碳素循环和土壤生物化学活性的重要酶[16]。露地条播处理土壤蔗糖酶活性高于空地,说明种植小麦可以疏松土壤,有助于土壤中微生物的运动,促进微生物的合成与分解,从而改变土壤蔗糖酶活性。宽窄行探墒沟播处理,0~20 cm土层,拔节期蔗糖酶活性最大,到抽穗期降低,成熟期再升高但低于拔节期。这是由于前茬作物秸秆还田,使得土壤0~20 cm中有机碳含量较高,可提供较多蔗糖酶的酶促反应。因此,拔节期表层土壤蔗糖酶活性最高;随着小麦的生长,小麦根系越来越发达,加快微生物的合成及有机物的分解,这时需要糖代谢提高营养,因此,刺激了蔗糖酶活性的增加,使得成熟期土壤蔗糖酶活性增加。宽窄行探墒沟播处理的土仅成熟期20~40 cm的土壤蔗糖酶活性大于露地条播和空地,其他时期各土层土壤蔗糖酶活性均较低,垄盖沟播处理各生育时期各土层的土壤蔗糖酶活性均高于其他处理。因此得出,垄盖沟播处理有利于提升土壤蔗糖酶活性,宽窄行探墒沟播不及传统的露地条播处理,宽窄行探墒沟播处理对土壤蔗糖酶活性并没有提升作用。

土壤磷酸酶是催化磷酸酯和磷酸酐水解的酶,有助于作物对磷的吸收,其活性对土壤有机磷的分解转化及其生物有效性有一定影响[3,17]。3个小麦生育期,宽窄行探墒沟播处理相同土层土壤碱性磷酸酶活性最大出现在抽穗期;垄盖沟播处理仅成熟期的0~20 cm土层土壤碱性磷酸酶活性略大于抽穗期,其他各土层土壤碱性磷酸酶活性最大均出现在抽穗期。由于拔节期到抽穗期,是小麦营养生长最快的时期,且伴随着根部的伸长及次生根的发育,根部分泌物会增多,增加了微生物和酶的代谢活动,在抽穗期土壤碱性磷酸酶活性最大。对比4个处理,除抽穗期0~20 cm土层土壤碱性磷酸酶活性宽窄行探墒沟播与垄盖沟播处理差异不大外,其他各时期各土层垄盖沟播处理与其他3个处理具有显著的差异,宽窄行探墒沟播处理仅在抽穗期各土层土壤碱性磷酸酶活性大于露地条播,露地条播处理除成熟期40~60 cm土层土壤碱性磷酸酶活性低于空地外,其他各时期各土层均高于空地,所以,选择垄盖沟播这种播种方式,可以有效地提高土壤碱性磷酸酶活性,改善土壤供磷状况。

土壤脲酶是作用于酰胺的C-N健的水解酶,能酶促土中尿素水解成氨,其活性与土壤的有机质、全氮和速效氮含量及微生物数量呈正相关[18-19]。土壤脲酶活性的高低关乎小麦生长的土壤肥力状况,土壤肥力又与小麦生长状况相关。宽窄行探墒沟播处理各个土层的土壤脲酶活性随着生育期的递进而升高,垄盖沟播处理土壤脲酶活性,拔节期最低,且抽穗期和成熟期各个土层土壤脲酶活性差异小。这是由于小麦从营养生长到生殖生长期间,小麦根系发达,分泌物较多,使得土壤中微生物活动及脲酶活性增加。在小麦各生育期,对比4个处理各土层土壤脲酶活性发现,宽窄行探墒沟播与传统的露地条播处理各生育期各土层间差异不显著,甚至在抽穗期的土壤脲酶活性还不及露地条播,垄盖沟播与露地条播处理相同生育期各土层土壤脲酶活性差异程度各异,且差异不显著。垄盖沟播处理并不能有效直接地改善土壤脲酶活性,宽窄行探墒沟播处理还不及传统露地条播对土壤脲酶活性的促进作用。综上所述,垄盖沟播技术可以有效地提高土壤中蔗糖酶及碱性磷酸酶活性,对脲酶活性也有一定的影响,但没有显著的提升效果。播种方式中采用垄盖沟播可以有效改善土壤肥力,对小麦生长状况产生有利的影响。

[1]李春霞,陈阜,王俊忠,等.不同耕作措施对土壤酶活性的影响[J].土壤通报,2007,38(3):601-603.

[2]叶协峰,杨超,李亚,等.绿肥对植烟土壤酶活性及土壤肥力影响[J].植物营养与肥料学报,2013,19(2):445-454.

[3]赵晓东,谢英荷,李廷亮,等.不同种植方式对旱地麦田土壤酶活性及小麦产量的影响 [J].山西农业科学,2014,42(8):838-841.

[4]张星杰,刘景辉,李立军,等.保护性耕作对旱作玉米土壤微生物和酶活性的影响[J].玉米科学,2008,16(1):91-95,100.

[5]王芸,韩宾,史忠强,等.保护性耕作对土壤微生物特性及酶活性的影响[J].水土保持学报,2006,20(4):120-122,142.

[6]杨招弟,蔡立群,张仁陟,等.不同耕作方式对旱地土壤酶活性的影响[J].土壤通报,2008,39(3):514-517.

[7]王晓凌,陈明灿,张雷.不同耕作方式对土壤微生物量和土壤酶活性的影响[J].安徽农学通报,2007,13(12):28-30.

[8]路怡青,朱安宁,张佳宝,等.免耕和秸秆还田对小麦生长期内土壤酶活性的影响 [J].生态与农林环境学报,2013,29(3):329-334.

[9]岳俊芹,邵远辉,陈远凯,等.播种方式对耕层土壤水分及冬小麦生理特性的影响[J].华北农学报,2006,21(5):17-19.

[10]杨国福.旱地小麦垄盖膜际条播栽培试验 [J].内蒙古农业科技,2008(3):27-28.

[11]关松荫.土壤酶及其研究法[M].北京:中国农业出版社,1986:120-276.

[12]赵兰坡,姜岩.土壤磷酸酶活性测定方法探讨 [J].土壤通报,1986,17(3):138-141.

[13]严昶升.土壤肥力研究法 [M].北京:科学出版社,1999:242-245.

[14]张保军,田海霞,海江波,等.面条专用小麦生长发育和产量及品质的密度效应研究[J].西北农业学报,2002,11(3):29-32.

[15]倪丽佳,李非里,刘秋亚,等.地膜覆盖对土壤微生物生态环境的影响[J].浙江工业大学学报,2011,39(4):407-410.

[16]王平,马忠明,包兴国,等.长期不同施肥方式对小麦/玉米间作土壤蔗糖酶活性的影响 [J].农业现代化研究,2009,30(5):611-614.

[17]邢培茹,郑粉莉,王彬.典型黑土区坡耕地土壤碱性磷酸酶和有机质空间分布研究[J].水土保持研究,2014,21(1):39-42.

[18]杨鹏,薛立,陈红跃,等.不同混交林地土壤养分、微生物和酶活性的研究[J].湖南林业科技,2004,31(4):43-45.

[19]李华,陈英旭,梁新强,等.土壤脲酶活性对稻田田面水氮素转化的影响[J].水土保持学报,2006,20(1):55-58.

郑重声明

有单位、个人假冒本刊名义开设虚假投稿网站,给作者、读者带来困惑甚至造成经济损失,严重损害了本刊声誉。

本刊郑重声明:目前本刊所有稿件只通过邮箱(sxnykx@126.com)投稿,除此之外的其他投稿方式均为虚假渠道。请广大作者、读者注意识别,谨防上当受骗。

《山西农业科学》编辑部

Effects of Different Sowing Methods on Soil Enzyme Activity during the Growth Period of Winter Wheat

MAJuanjuan,YANGZhenping,WANGKai,XUE Jianfu,SUNMin,GAOZhiqiang,DUTianqing,ZONGYuzheng

(College ofAgronomy,Shanxi Agricultural University,Taigu 030801,China)

The field experiment was adopted to compare and analyze soil enzyme activity of three sowing methods of exploration of ditch sowing of wheat wide and narrow row,ridge and furrow sowing cover,open fied drilling and space treatment at different growth period of winter wheat in different depths.The study results showed that sucrease,alkaline phosphatase and urease activity showed a decreasing trend with the increase ofsoil layer in the same growth stage.The effect ofdifferent sowing methods on soil enzyme activity was different.Ridge and furrow sowing cover was beneficial to improve soil sucrease activity,but there was no regularity in the changes of invertase activity in different growth stages.Exploration of ditch sowing of wheat wide and narrow row soil sucrease activity was less than traditional open field drilling.Alkaline phosphatase activity peak had appeared at heading stage of wheat,the soil alkaline phosphatase activity ofexploration ofditch sowing ofwheat wide and narrow row was greater than in open field only in heading stage.The soil alkaline phosphatase activity ofopen field drilling in 40-60 cm soil layer was lower than that ofopen space only in mature stage.The soil alkaline phosphatase activity of ridge and furrow sowing cover was significantly higher than those of the other sowing methods in the same growth period and the same soil,and it could effectively improve soil alkaline phosphatase activity.Urease activity peak had appeared in wheat maturity stage,in addition to idle land,the other three kinds of sowing methods,each soil layer soil urease activity difference during the growth period was small,exploration of ditch sowing of wheat wide and narrow row and ridge and furrow sowing cover could not improve soil urease activity.

sowing methods;winter wheat;the growth period;soil enzyme activity

S512.1+1

A

1002-2481(2017)03-0335-05

10.3969/j.issn.1002-2481.2017.03.05

2016-11-10

国家科技计划课题(2015BAD23B04-02);国家公益性行业科研专项(201503120);山西省回国留学人员重点科研资助项目(2015-重点4);国家现代农业产业技术体系建设专项(CARS-03-01-24);山西省科技攻关项目(20110311001-4)

马娟娟(1991-),女,山西太原人,在读硕士,研究方向:植物资源。杨珍平为通信作者。