南宋时期杭州地震史料研究

◎ 张立峰 贾 燕

地震是一种常见的自然现象。自古以来,我国就是地震多发国家。自周文王八年 (公元前12世纪)以来的3000多年间,我国共发生破坏性地震880余次。浙江省最早的地震记录始于公元288年,明确记载发生地为杭州的地震则始于南宋[1]。

尽管浙江省属于地震灾害不严重地区,但相对而言浙北地区尤其是杭州的地震记录还是比较多的,尤其是南宋时期。目前,学界对南宋时期杭州地震的研究很少,林正秋曾对杭州古代地震史进行简要回顾,认为南宋时期明确发生地为杭州的地震有6次[2]。《浙江灾异简志》《杭州科技志·地震表》等却列出南宋时期杭州地震有33次之多;《中国地震资料年表》则认为南宋时期杭州地震有25次,但只有4次指明发生地为杭州,其余21次是泛指。

这些数据何以如此悬殊?史书对地震记录简略,缺乏地震发生地的描述,是分歧产生的主因。《浙江灾异简志》《杭州科技志·地震表》等列出的地震记录,其主要资料来源是缺乏地震发生地描述的 《宋史·五行志》等,可能将南宋各地的地震列入杭州范围。林正秋则依据 《文献通考·物异志》 《宋史·五行志》以及方志与笔记等史料,认定南宋时杭州地震仅有6次。对此问题, 《中国地震资料年表》特别说明:“南宋时期的一些资料,只泛记某年地震,我们理解这是指当时的首都所在地临安 (杭州)地震,但这只是一种推测。关于这些情况究竟如何判断,必须依据具体记录,另外多找出可考的证据,始得加以决定。如果目前不能做出判断的,只好存疑待考。”[3]

杭州市虽然不属于地震高发区,但仍具有一定的地震风险。现代研究表明,杭州尽管不在我国主要地震带上,但仍属地震烈度6度区内的重要城市。杭州市的地震活动与萧山-球川深断裂带、昌化-余姚深断裂带以及临安-马金深断裂带自全新世初以来多次活动有关,尤其与前两个深断裂带交叉部位的活动关系最大[4]。此外,南黄海、溧阳、台湾等强震危险区及浙北等中等强度地震危险区均会对杭州造成影响。

古人云,“居安思危”。做好地震灾害的防御应对,了解和掌握当地的地震危害情况十分必要。由于现代地震监测台网密度较小,在浙江省仅有8个台站[5],加之监测时间较短等因素,关于杭州的地震资料还较为缺乏。而利用历史上长序列的地震记录,特别是造成灾害的地震案例开展杭州地震研究,就显得十分重要。笔者不揣冒昧,在进一步梳理南宋时期地震史料的基础上,对发生在杭州地区的地震次数、地震灾害、地震处置和地震认识等问题进行了初步研究,请方家指正。

一 南宋时期杭州地震的相关史料整理与分析

自古以来,我国就积累了丰富的地震史料。从 《汉书》开始,地震就作为灾异现象被记入各个朝代正史的 “五行志” “帝王本纪”等。除了 《宋史》,南宋及其后历代的别史、类书、方志、杂录、笔记等也多有南宋时期地震史料的记载,可供分析研究之用。

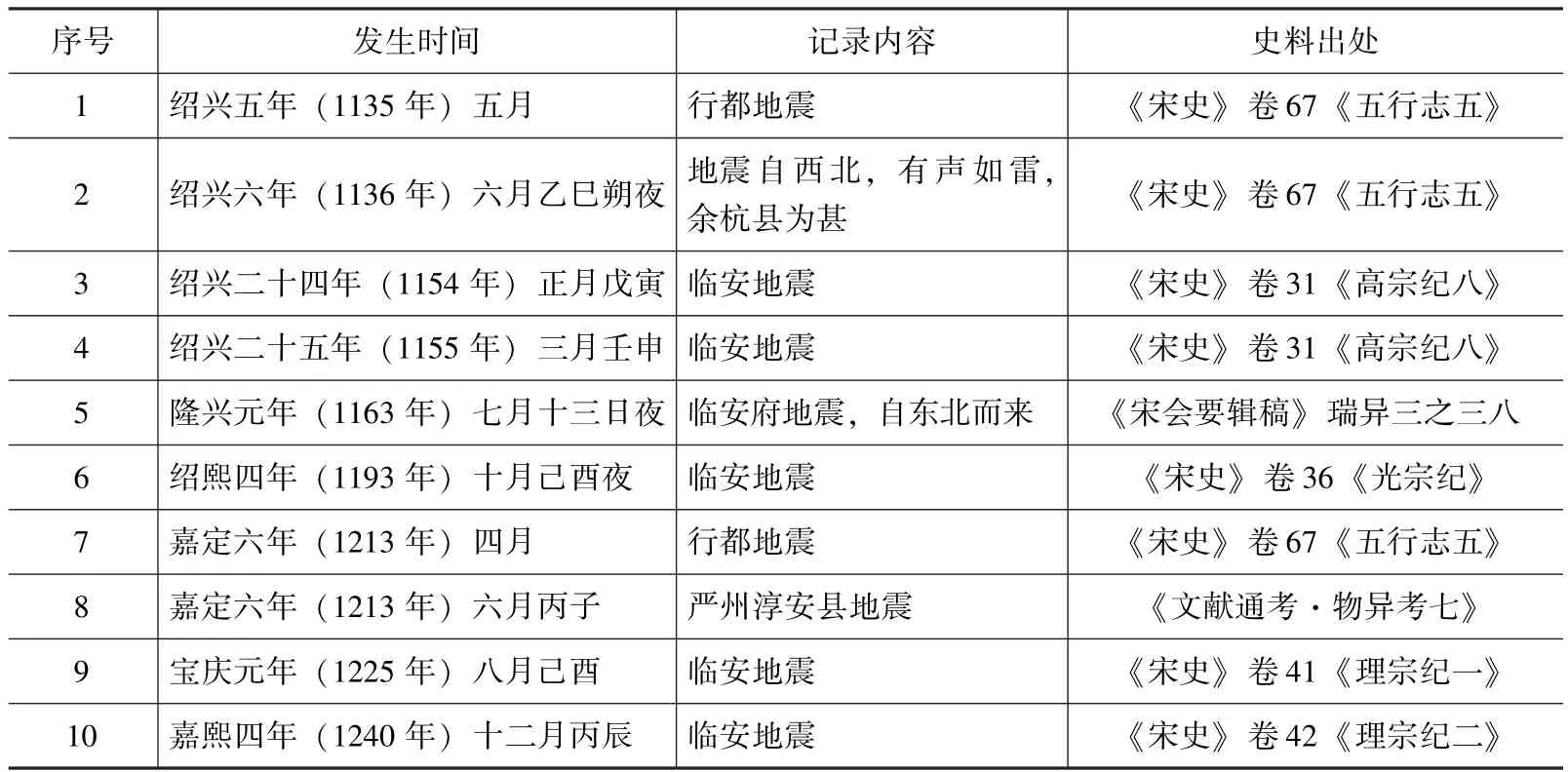

(一)南宋时期记载发生地为杭州的地震史料

检索史料发现,南宋时期明确记载发生地为杭州的地震至少有10次 (见表1)。其中,来自 《宋史》帝王本纪的记录有5条, 《宋史·五行志五》的记录有3条,《宋会要辑稿》和 《文献通考》的记录各有1条。显然,此前的研究多关注 《宋史·五行志》等史料,忽略了 《宋史》帝王本纪中杭州地震的记载。这10次地震绝大部分发生在不同年份里,唯有第7、8条记录都发生在嘉定六年 (1213年),但从具体的时间、地点看,一次是四月发生在京畿之地,另一次是六月发生在严州府的淳安县,应属于2次地震,故分开列出。上述明确了地域范围的10条地震记录都属于发生在杭州地区的地震。

表1 南宋时期发生在杭州的地震记录

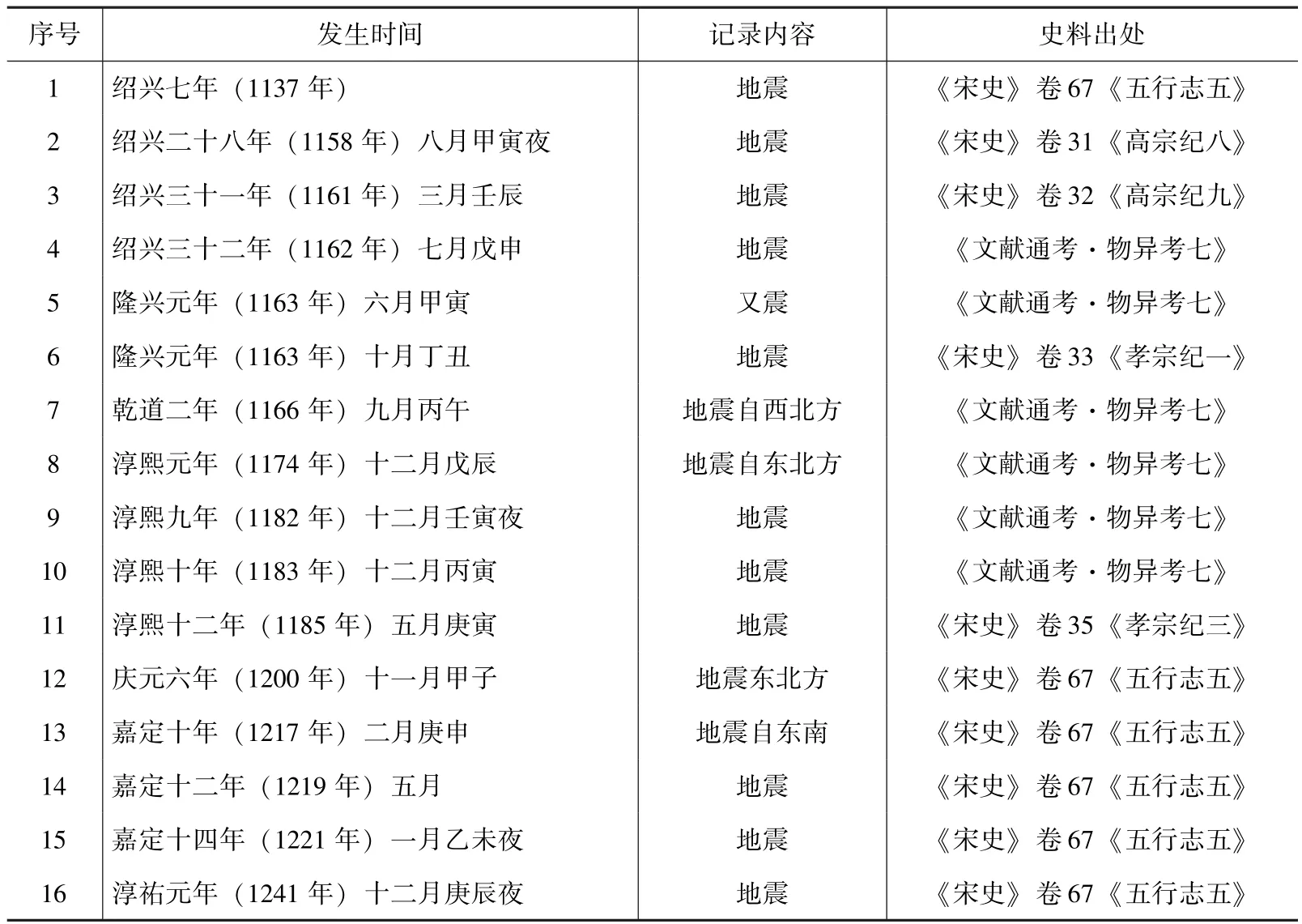

(二)南宋时期未记载发生地的地震史料

南宋时期没有记载发生地的地震至少有16次 (见表2)。其中,第5、6条地震记录均发生在隆兴元年 (1163年),一次在六月,另一次在十月,故分列开来。

通过考订,部分未记载发生地的地震可以排除发生在杭州。以嘉定十二年(1219年)五月的地震为例 (表2第14条),《续文献通考》记载:“五月,西川地震。”[6]因此,《宋史》记载的这次地震应该不属于杭州的地震。但是,在 《杭州府志》中则记载该年 “五月,杭州地震”[7]。这是方志作者未加详细考订,便将 《宋史》中的这一没有记载发生地的地震视作发生在杭州之故。

如果嘉定十二年 (1219年)西川地震的震级特别大,以至于杭州有震感,这种可能性也需要考虑。对于大地震,史料记载往往会比较详细,不会一笔带过。例如,南宋嘉定九年 (1216年)“二月辛亥,东、西川地大震四日”[8]。史料又记载:“甲子,又震。马湖夷界山崩八十里,江水不通。”[9]对于这次大地震,现代研究认为震中在四川雷波马湖附近,震级达到7级。如此强的地震,却未见杭州有震感的记录,因此上述的可能性也基本可以排除。

通过考订,部分未记载发生地的地震能确定发生在杭州。以淳熙十二年 (1185年)五月庚寅日的地震为例 (表2第11条),《宋史·杨万里传》记载,当年五月在临安任官的杨万里以地震应诏上书,他的上书中有 “五月庚寅,又有地震” “地震辇毂”等记载。“辇毂”原为皇帝的车舆,此处则代指都城临安。如此看来,这次地震发生在杭州应属无疑。

表2 南宋时期未记载发生地的地震记录

因此,上述16次地震是否为发生在杭州地区的地震,不可一概而论,还需要收集其他资料,综合比较研究而定。

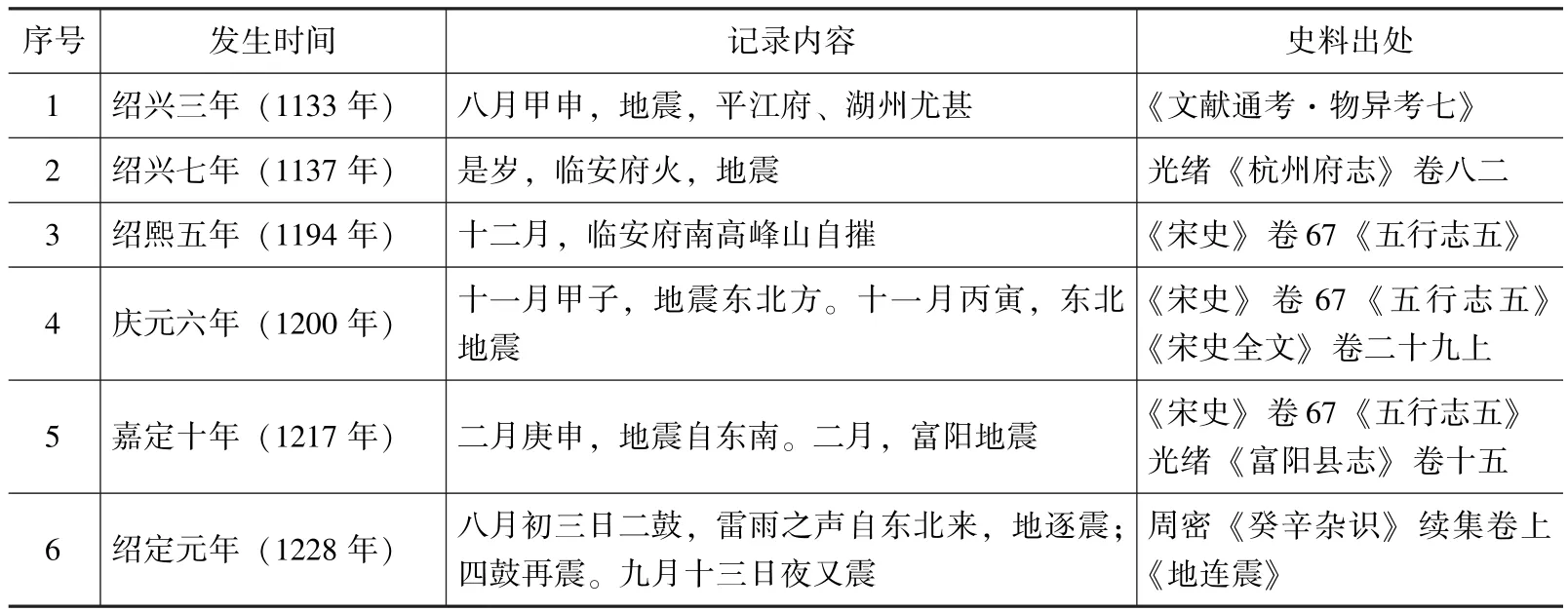

(三)南宋时期杭州地震部分存疑史料的讨论

关于南宋时期杭州的地震还有部分史料表述模糊,甚至存在谬误之处,对于这些地震史料需要详加甄别、小心使用 (见表3)。

绍兴三年 (1133年)地震 (表3第1条)的范围是否包括杭州,史料表述不一。从 《文献通考》的记载看,地震范围似乎不仅仅限于平江府 (苏州)、湖州。对于此次地震,庄绰说:“八月,浙右地震。”[10]“浙右”一般代指两浙西路,在当时的行政区划中包括临安府。但是,在地震后不久,史料又记载: “八月甲辰,以雨旸不时,苏、湖地震,求直言。”[11]在这次 “求直言”的诏令中仅提及苏州和湖州。总之,此次地震的范围是否包括杭州,史料没有明确记载。

表3 南宋时期杭州存疑待考的地震记录

后世方志不加细致考订直接转抄 《宋史》等,也会产生存疑地震史料。例如,表3第2条地震记录很可能与表2第1条属于同一次地震,即 《杭州府志》直接转抄 《宋史》而来。但这只是推测,没有直接证据否定该次地震发生在杭州,故此存疑待考。同样,表3第5条的富阳地震,有可能是方志作者直接转抄 《宋史》的记录,因为没有直接证据否定富阳发生地震,故此也存疑待考。

绍熙五年 (1194年)杭州南高峰发生 “山自摧”现象 (表3第3条),林正秋先生将其认定为杭州地震。对此,笔者认为由于史料中并无地震记载,也不能排除发生山崩、山体滑坡或泥石流等自然灾害的可能性。

庆元六年 (1200年)十一月有地震发生 (表3第4条)应属无疑,但是否为两次地震,值得探讨。按照 《宋史·五行志》记载:“十一月丙寅,地震东北方。”时隔一天即丙寅日,“东北地震”,两条记录极为相似。这其中有两个可能性:一是两者为地震与余震的关系;二是前一个时间可能是地震发生日期,后一个时间则是奏报日期,后人编修史书时忽视了其中的关系,将之当作两次地震一并记载下来,故此存疑待考。

绍定元年 (1228年)八月和九月的地震 (表3第6条)是南宋学者周密个人的记载,没有地震发生地的描述,林正秋先生也将其认定为杭州地震。究其原因,一是周密世居杭州,二是史学界认为周密著作中的史料有较高的可信度。对此,笔者认为 《宋史》等正史都未见此次地震记录,让人费解。在尚未发现其他史料可以佐证此次地震前,将之归入存疑待考范围。

综合上述三个部分的讨论可以初步认为,南宋时期明确标注发生地为杭州的地震有10次,未标注发生地的地震有16次,存疑待考的地震有6次,合计32次。这是进一步研究南宋时期杭州地震情况的史料基础。

二 南宋时期杭州地震的烈度等级及善后处置

(一)对地震烈度等级的初步估计

由于古人缺少探测地震的仪器设备,对地震的发现或识别主要依靠人的感知。一般来说,能够被人感知到的地震称为有感地震,上述史料记载的地震应该都属于此类地震。

南宋时期杭州有感地震的烈度等级一般能达到Ⅲ级 (3级)。地震烈度是指地震对地表及建筑物等的影响和破坏程度。根据国标 《中国地震烈度表》的划分,地震烈度达到Ⅲ级 (3级)时 “室内少数静止中的人有感觉”,达到Ⅳ级 (4级)时“室内多数人、室外少数人有感觉,少数人梦中惊醒”[12]。根据这一划分,南宋时期杭州有感地震的烈度等级至少能达到Ⅲ级 (3级),甚至是Ⅳ级 (4级),这是一个地震烈度下限。

南宋时期杭州地震的烈度等级一般不超过Ⅴ级 (5级)。地震烈度无论是Ⅲ级(3级)还是Ⅳ级 (4级),一般都不会产生破坏作用。在 《中国地震烈度表》中,烈度Ⅲ级 (3级)及Ⅳ级 (4级)地震只会使建筑的门窗作响,悬挂物产生一定幅度的摆动。只有地震烈度达到Ⅴ级 (5级)才会出现 “房屋墙体抹灰出现细微裂缝,个别屋顶烟囱掉砖”以及 “不稳定器物摇动或翻倒”等破坏现象。而南宋时期杭州地震史料中少有提及地震的破坏情况,即破坏性地震很少发生,这说明其中大多数地震的烈度等级不超过Ⅴ级 (5级)。

当然,上述估计还是很粗略的。首先, 《中国地震烈度表》是根据现代建筑的损坏情况来进行震级划分的,但是古今建筑物本身有着较大的差异,建筑材料、建筑结构和建筑强度等都有所不同,这种建筑差异需要考虑。其次,史料虽然很少提及地震的破坏情况,但并不代表没有,一方面要考虑可能存在的史料缺失问题,另一方面要考虑灾情被隐匿或缩小的情况,这些信息对我们正确认识当时的地震情况造成了困难。

(二)破坏性地震致灾案例分析

虽然南宋时期杭州地震的烈度等级大多在Ⅲ级 (3级)到Ⅴ级 (5级)之间,但是也偶有破坏性地震发生。破坏性地震不仅可以直接致灾,而且会引发地震次生灾害,地震次生水灾就是其中之一。山地峡谷发生地震时,不稳定岩体会发生崩塌、滑坡,堵塞河道,形成 “地震堰塞湖”。当上游来水量超过蓄存能力时就会产生漫溢,或者遇到强余震堰坝崩溃,从而造成下游水灾。南宋嘉定六年 (1213年)六月,发生在淳安县的地震就属于这种情况。

史料对此次淳安县的地震次生水灾有不少记载。当年 “五月,阴雨经日。辛酉,严州霖雨”[13],淳安县即在严州辖下。 《宋史》记载: “六月丙子,淳安县地震。”[14]对于此次地震,《文献通考》也有记载,应属确凿无疑。地震当天, “严州淳安县长乐乡山摧水涌”[15]。地震次日即六月丁丑日, “淳安县山涌暴水,陷清泉寺,漂五乡田庐百八十里,溺死者无算,巨木皆拔”[16]。

依据史料还原灾害发生过程发现,这次灾害是地震和降雨共同作用的结果。首先,淳安县的地形以山地丘陵为主,地质环境复杂,孕灾条件较好。其次,包括淳安县在内的严州地区在地震发生前有持续降雨,这一方面造成江河水位较高,另一方面在雨水长期浸泡下可能会造成山体松动。六月丙子日,地震发生,导致淳安县长乐乡 “山摧”,推测形成了 “地震堰塞湖”。随着上游来水的迅速汇聚,次日 “山涌暴水”,即堰塞湖水漫溢或溃坝,洪水一泻而下,从而引发了陷清泉寺、漂没田庐、死者无算、巨木皆拔等一系列惨祸。

嘉定六年 (1213年)淳安县地震的烈度等级很可能突破Ⅴ级 (5级)。根据国标 《中国地震烈度表》的划分,只有地震烈度达到Ⅵ级 (6级)才会有 “河岸和松软土出现裂缝,饱和砂层出现喷砂冒水”现象。地震烈度达到Ⅶ级 (7级)会出现“河岸塌方,饱和砂层常见喷水冒砂,松软土地上裂缝较多”[17]。据史料记载,地震当日淳安县长乐乡 “山摧水涌”,即出现山体塌方和地下涌水等现象。由此可以判断这次地震等级可能有Ⅵ级 (6级)左右,甚至更高。

南宋时杭州发生的 “山摧”现象不仅仅限于淳安县一处。绍熙五年 (1194年)十二月,“临安府南高峰山自摧”[18]。与淳安县 “山摧”现象不同的是,当时并无地震记录,因此临安府南高峰的这次 “山自摧”现象也有可能是山崩、山体滑坡或泥石流等自然灾害。但值得注意的是,在此前一年即绍熙四年 (1193年)十月,杭州接连两次发生地震, “十月己酉夜,临安地震。庚戌夜,又地震”[19]。那么,也不能排除是连续地震使南高峰山体松动,随后导致了山崩现象发生。

上述破坏性地震灾害让我们对杭州地震有了更为全面、客观的认识,尤其是最大地震震级。根据中国地震台网公布的数据,统计1971年以来震中位于北纬29°~31°、东经118°~121°这一覆盖杭州全市区域的地震发现,最大地震震级只有4.2级。这与此前估计南宋时期杭州大部分地震的烈度等级在Ⅲ级 (3级)到Ⅴ级 (5级)之间是相吻合的,即总体上杭州不属于地震高风险区。但是,嘉定六年 (1213年)淳安县的这次破坏性地震,让我们对杭州地区的最大地震震级有了新的认识,不仅如此,我们还需要警惕地震次生灾害的发生。

(三)南宋时期杭州地震的善后处置

我国古代社会有一种文化理念,即 “天诫”观念。地震同其他灾异一样被视作上天对统治者的惩戒、谴责和警告,皇帝们往往要下 “罪己诏” “求直言” (见表4),大臣们也能够借此议论朝政、提出谏言,进而调节社会矛盾。历史上第一次因为地震下 “罪己诏”的是西汉宣帝刘询,此后历代帝王常常遵从这一政治传统。

表4 南宋时期地震后下 “罪己诏”“求直言”的记录

南宋时期至少有4次因地震而下 “罪己诏” “求直言”的记载。以绍兴六年(1136年)的地震为例,地震发生后高宗下 “罪己诏”,还手诏 “求直言”,听取朝臣的建议,“以销变异”。对此,朝臣们也积极响应,大臣王缙上奏浙江船渡有使臣在回易时收息,造成物价上涨,于是朝廷下诏 “追使臣送大理寺治罪,回易强市者,使臣停官”,这是体恤百姓之举。南宋朝廷又准许刑部尚书胡交修的建议,派遣官员检查在押犯人,催督结案,这也是清理刑狱的善举。

对于嘉定六年 (1213年)六月淳安县的地震及其次生灾害,南宋朝廷在当年七月也对受灾地区进行了赈恤或蠲免租赋等。赈灾前,有大臣进言:“如严之淳安……被祸尤甚……选差清强官……多方赈恤,或蠲租赋。其有蒙蔽不以实闻者,重置典宪。”[20]由此看来,在 “天诫”观的影响下,统治者在地震之后下 “罪己诏”“求直言”的政治传统有其积极意义。

三 宋人对地震的进一步观察与认识

(一)对地震前兆现象的观察和记载

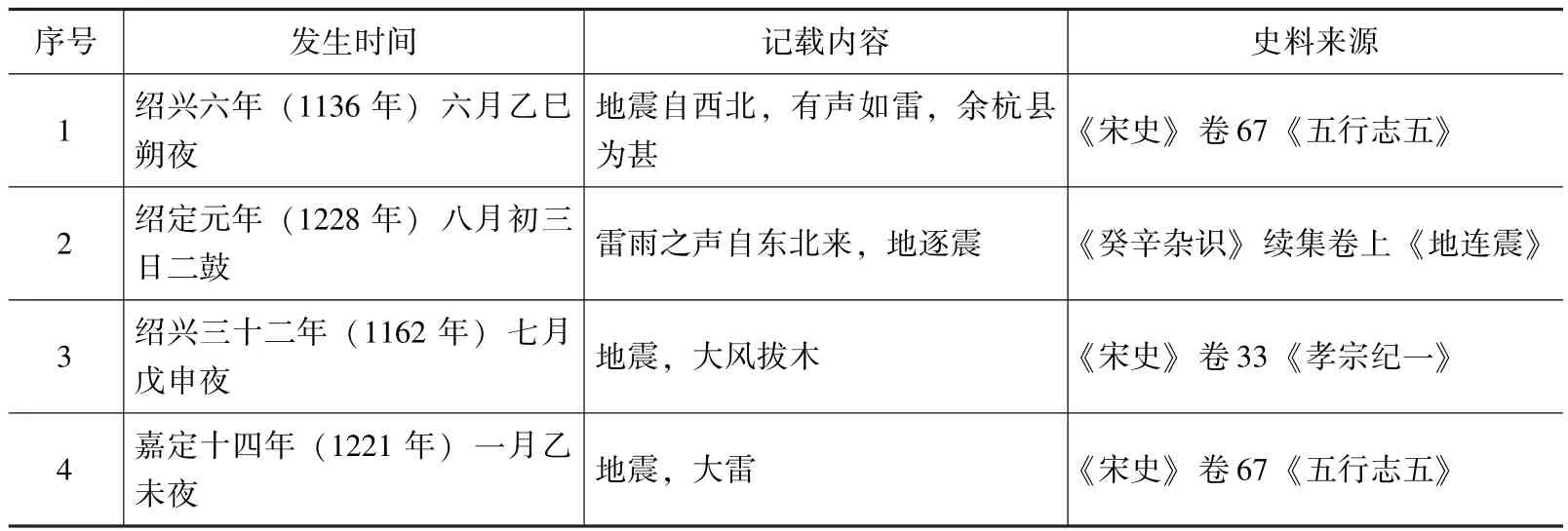

古人通过观察发现地震发生前有不少前兆现象。例如,《诗经·小雅·十月之交》记载:“烨烨震电,不宁不令。百川沸腾,山冢崒崩。”这段诗句描述的是公元前776年的一次大地震,震前出现电闪雷鸣现象。《魏书·灵征志》记载:“雁门崎城有声如雷,自上西引十余声,声止地震。”记载的是公元474年山西雁门地震前的地声现象。现代研究表明,地震前兆现象包括地声、地光、前震、地下水异常、气象异常、动物异常等,南宋人曾留下地声现象和气象异常等地震前兆现象史料记载 (见表5)。

表5 南宋时期地震前兆现象记录

1.地声现象

南宋绍兴六年 (1136年)和绍定元年 (1228年)地震伴随地声现象,并被观察和记录下来 (表5第1、2条)。上述两个案例还对地声的方向做了描述,特别是绍定元年 (1228年)的地震与地声关系记载得十分清晰,先是地声从东北方向来,随后 “地逐震”。

关于地声的成因,现代研究一般认为是由于地震纵波到达时,激起空气振动从而形成声波;随后当地震横波到达时,人们才感觉到地动。地声往往先于地震到来,从震前数小时、数分钟乃至数秒钟不等,这说明地声是一种临震前兆现象,被视作地震发出的警报,这对于地震发生前采取紧急防御措施有着非常重要的意义。遗憾的是,尽管南宋人已经发现并记录下地声这一临震前兆现象,但是没有引起足够重视,也未见将其用于地震预警。

2.气象异常

地震史料和现代记录表明,震前气象异常现象很广泛,包括雷雨大作、狂风骤至、阴霾昏暗、高温酷热、水旱灾害等。绍兴三十二年 (1162年)和嘉定十四年(1221年)的地震分别伴有 “大风拔木” “大雷”的气象变化,是南宋时期仅有的两次震前气象异常现象记载,也是我国较早的震前气象异常现象记载 (表5第3、4条)。一般认为,在地震孕育过程中,地下热能等发生剧变,导致气温和气压变化,从而引起气象异常,可以看作气象与地震之间具有较为紧密的联系。

震前异常现象的发现具有很高的科学价值,不仅为现代地震预报提供了基本思路,而且奠定了我国特有的地震群测群防的科学基础。南宋人较早地发现并记录下地震前兆现象,但并未意识到它的价值,也未见史料有对其进行经验总结和推广应用的记载,殊为可惜。

(二)对地震成因的朴素认识

古人对地震的成因早有朴素的认识。《国语·周语》记载:“阳伏而不能出,阴迫而不能蒸,于是有地震。”这段话是从阴阳矛盾的相互斗争角度来认识地震的,具有划时代的意义。东汉思想家王充在 《论衡·变虚篇》中提出 “地,固将自动”的观点,认为地震是大地固有的运动。

宋人进一步丰富了对地震的认知。北宋王安石指出, “天地与人,了不相关。薄蚀、震摇,皆有常数,不足畏忌”[21],即认为天地和人事没有关系,日食、月食和地震都有一定的规律,没什么可怕的。北宋科学家沈括在 《梦溪笔谈》中记载,山东登州百姓对山石震入海中 “皆以为常”[22]。这说明震区百姓认识到地震是一种自然现象,地震一旦发生也不会大惊小怪。南宋学者周密说: “此仪置之京都,与地震之所,了不相关,气数何由相薄,能使铜龙骧首吐丸也?”[23]周密虽然对张衡的地动仪及地震的观测问题持明显的怀疑态度,但是他提出 “气之所至则动,气之所不至则不动”的观点,将地震的成因归结于 “气”的作用结果,这是朴素的唯物主义思想,值得肯定。

总之,本文通过梳理南宋时期的地震史料,初步将其分为发生在杭州、发生地不详及存疑待考三类地震史料,这些资料的整理在丰富我国地震史料的同时,对研究南宋时期杭州地震发生次数、地震基本情况等具有重要意义。通过对比分析和案例研究,我们对南宋时期杭州地震的烈度等级、地震灾害等有了新的认识。此外,宋人对地震前兆现象的观察和记载、对地震的朴素认识等,对于后世地震知识的积累以及地震征兆的早期发现不无裨益。未来,利用这些资料还可以进一步开展杭州地区的地震烈度等级划分、地震危险区确定等研究。

但是,也要看到上述史料毕竟年代久远,多有缺失、模糊甚至谬误之处。这些史料多出自文吏之手,重定性、轻定量,重现象描述、轻理性分析,技术含量偏低,将之用于现代地震研究,还需要善加甄别、小心使用。如何正确地应用地震史料,理性、科学地开展杭州地震的研究,仍然任重道远。

注 释

[1]中国科学院地震工作委员会历史组编 《中国地震资料年表》,科学出版社,1956,第868页。

[2]林正秋:《杭州古代地震史述》,《杭州科技》2009年第2期,第58~60页。

[3]中国科学院地震工作委员会历史组编 《中国地震资料年表》,科学出版社,1956,第Ⅳ页。

[4]《杭州市志》第一卷 《自然环境篇》第一章·第五节 《地震》,中华书局,1995。

[5]林兆汉、沈锦亮:《杭州地区地震态势及对策措施》,《杭州科技》1994年第2期,第20~22页。

[6](明)王圻:《续文献通考》卷二百二十一 《物异考二》。

[7](民国)《杭州府志》卷八三 《祥异志》。

[8](元)脱脱等:《宋史》卷六十七 《五行志五》。

[9](元)脱脱等:《宋史》卷三十九 《宁宗纪》。

[10](南宋)庄绰:《鸡肋编》卷中。

[11](元)脱脱等:《宋史》卷二十七 《高宗纪四》。

[12]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2008年11月13日发布《中国地震烈度表》 (GB/T 17742-2008)。

[13](元)脱脱等:《宋史》卷六十五 《五行志三》。

[14](元)脱脱等:《宋史》卷六十七 《五行志五》。

[15](元)脱脱等:《宋史》卷六十二 《五行志一》下。

[16](元)脱脱等:《宋史》卷六十一 《五行志一》上。

[17]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2008年11月13日发布《中国地震烈度表》 (GB/T 17742-2008)。

[18](元)脱脱等:《宋史》卷六十七 《五行志五》。

[19](元)脱脱等:《宋史》卷三十六 《光宗纪》。

[20](清)徐松:《宋会要辑稿》食货五八之二九。

[21](北宋)司马光:《司马温公传家集》卷七十二。

[22](北宋)沈括:《梦溪笔谈》卷二十一 《异事》。

[23](南宋)周密:《齐东野语》卷十五。