温针灸结合三伏贴治疗颈型颈椎病疗效观察

周燕飞 钟芹锋 顾春英 张新娟 薛君平

(江苏省江阴市中医院针灸针刀科,江苏 江阴 214400)

温针灸结合三伏贴治疗颈型颈椎病疗效观察

周燕飞 钟芹锋 顾春英 张新娟 薛君平

(江苏省江阴市中医院针灸针刀科,江苏 江阴 214400)

目的 观察温针灸结合三伏贴治疗颈型颈椎病的临床疗效。方法 将60例颈型颈椎病患者随机分为2组,治疗组30例采用温针灸加三伏贴治疗,对照组30例采用三伏贴治疗,2组均治疗1个疗程。2组治疗前后采用Northwick Park颈痛量表(NPQ)进行评分,并统计疗效。结果 治疗组愈显率83.3%,对照组愈显率56.7%,2组愈显率比较差异有统计学意义(P<0.05)。2组治疗后NPQ评分较本组治疗前均降低(P<0.05);治疗组治疗后NPQ评分低于对照组(P<0.05)。结论 温针灸结合三伏贴治疗颈型颈椎病具有较好的治疗效果,且疗效优于单纯三伏贴治疗。

颈椎病;温针疗法;穴位贴敷法

颈型颈椎病,主要临床表现为颈项部的痠胀痛等不适,部分患者伴有颈部活动不利,上肢的一过性麻木,头晕头痛等。随着社会生活节奏的加快,工作压力的加大,颈椎病的发病率逐年上升,给我国带来日益沉重的经济和社会负担[1]。临床上,颈型颈椎病是最为常见的颈椎病分型,秋冬季节易于发病,且认为是颈椎病的早期阶段,而夏季是临床治疗的最佳时期。2012—2016年,我们采用温针灸结合三伏贴治疗颈型颈椎病30例,并与三伏贴治疗30例对照观察,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 全部60例均为我院针灸针刀科门诊治疗的颈型颈椎病患者,随机分为2组。治疗组30例,男16例,女14例;年龄32~44岁,平均(38±6)岁;病程9~15个月,平均(12.3±2.5)个月。对照组30例,男15例,女15例;年龄31~41岁,平均(36±5)岁;病程10~16个月,平均(12.8±2.8)个月。2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 病例选择

1.2.1 诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标

准》[2]颈型颈椎病的诊断标准:枕颈部痛,颈活动受限,颈肌僵硬,有相应压痛点;X线片显示:颈椎生理弧度在病变节段改变,椎体不稳,或者有骨赘的形成,钩椎关节骨质增生,韧带钙化。

1.2.2 纳入标准 符合上述诊断标准和并进行相关检查;近2周内未接受其他相关治疗;可积极配合完成本次研究;年龄20~50岁。

1.2.3 排除标准 其他类型为主的颈椎病患者;落枕、强直性脊柱炎、颈部软组织损伤、肩关节周围炎和颈肩综合征患者;哺乳期及妊娠患者;合并有严重脑血管疾病和冠心病的患者;有严重心功能不全和肝、肾功能不全者;不能坚持完成治疗者;过敏体质者;晕针者。

1.3 治疗方法

1.3.1 对照组 予三伏贴治疗。贴敷剂药物组成:炒芥子、延胡索、丁香、甘遂,均研末,按2∶2∶1∶1比例用生姜汁调制,制成直径约1 cm的药丸。取穴:颈夹脊、大椎、肝俞(双)、肾俞(双)。将制作的药丸贴敷在上述穴位上,用防敏胶布固定,贴敷的时间为3~4 h,以患者不起疱、无明显皮肤瘙痒为度。分别于头伏、中伏、末伏首日完成三伏贴治疗。

1.3.2 治疗组 在对照组基础上予温针灸治疗。针灸取穴:风池(双侧)、颈椎(C)3-7颈夹脊穴、大椎、肩井(双)、外关(双),患者取俯卧位,针刺部位常规消毒后,使用0.3 mm×(25~40)mm一次性针灸针,手法采用平补平泻法,以患者得气为度,得气后,共选取3~5个穴位,将长1 cm左右的小艾炷置于针灸针针柄上,点燃施灸,共灸2壮。留针约30 min,起针后在颈项肩背部行火罐治疗10 min。隔日针灸1次,5次为1个疗程,均在三伏天中完成。针灸和贴敷同步进行,如果同日需针灸和贴敷,针灸结束后再行敷贴治疗。

1.3.3 疗程 2组均治疗1个疗程。

1.4 观察指标 采用Northwick Park颈痛量表(NPQ)[3]对颈部疼痛及功能进行评定。该量表由颈痛的程度、颈痛和睡眠、手臂在夜晚感到发麻或针刺般的情况、每日症状持续时间、携带物件、阅读及看电视、社交活动、工作和家务、驾驶9个项目组成,如果患者不曾有驾驶经历,则第9题不必回答。采用百分制评分,评分越高,病情越重。该量表在治疗前、治疗后均评定1次。

1.5 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[2]。临床治愈:原有症状、体征消失,肌力正常,颈、上肢功能活动恢复正常,能参加正常劳动和工作;显效:原有的症状、体征基本消失;有效:症状、体征均有改善;无效:治疗后颈项肩背部疼痛、上肢的麻木改善不明显,或加重。

2 结 果

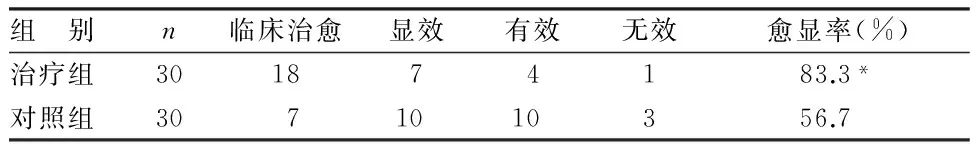

2.1 2组疗效比较 见表1。

表1 2组疗效比较 例

与对照组比较,*P<0.05

由表1可见,2组愈显率比较差异有统计学意义(P<0.05),治疗组疗效优于对照组。

2.2 2组治疗前后NPQ评分比较 见表2。

表2 2组治疗前后NPQ评分比较 分,±s

与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

由表2可见,2组治疗后NPQ评分均降低,与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05)。治疗组治疗后NPQ评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

颈椎病,中医又名项痹,其基本病机以肝肾亏虚为本,风寒湿邪为标,瘀血阻络贯穿病之始终。肝肾亏虚,筋骨失养而发生本病,为“不荣则痛”;另一方面,肝肾不足,外邪乘虚而入,局部气血不通而致疼痛;风寒湿邪侵袭人体,留着于颈肩部皮肉筋骨之间,影响经络气血的运行,痹阻经络,从而导致疼痛不适[4-5]。有观点认为,颈型颈椎病是颈椎病的早期阶段[6-7],以标实为主,临床又以风寒阻络证最为多见,故治疗原则应以祛风散寒、补益肝肾、活血化瘀为主。

颈型颈椎病主要临床表现为颈项部的痠胀疼痛,根据中医经络理论中的“腧穴所在,主治所在,经络所通,主治所及”的原则,治疗以循经取穴、局部取穴相结合[8]。颈项部主要为足太阳膀胱经和督脉所走行部位,故针灸及三伏贴的取穴以膀胱经及督脉穴位为主,配合少阳经穴位为辅。三伏贴中主药为芥子,其性辛温,具有温肺化痰利气,散结通络止痛的作用[9];延胡索性温,具有活血、行气、止痛的作用;丁香性温,具有散寒止痛、温中降逆、温肾助阳的作用;甘遂泻水逐饮,消肿散结。故四药合用,敷贴于背部腧穴,可起到温经散寒、通络止痛的作用。现代药理研究表明,芥子含有芥子苷,其本身无刺激性,遇水后即生成有挥发性的芥子油,具有很强的刺激性,敷贴于皮肤后,会有温热感,并使皮肤发红,甚至形成水疱[10]。针灸处方中,C3-7颈夹脊位于C3-7棘突下,左右各旁开0.5寸,没有明确的归经,根据其循行部位,可归属于足太阳膀胱经,主要功用为活血通络,行气止痛;大椎为督脉穴位,具有疏风散寒、行气止痛的作用;风池、肩井、外关均为少阳经的穴位,三者配合,有祛风通络,疏利颈肩部气血的作用。三伏贴的取穴中另加有肝俞和肾俞,旨在补益肝肾,从根本上治疗颈椎病。而温针灸的作用旨在温经散寒,活血通络。现代医学研究显示,针刺可以有效缓解患者颈部肌肉的紧张状态,加快血液流速,有效改善颈部血液供应;此外,针刺可有效抑制大脑皮层疼痛中枢,起到良好的镇痛作用;艾灸燃烧时可辐射出近红外线,刺激人体皮肤,影响神经系统和细胞代谢,改善机体血液循环,加强镇痛效果[11]。2组病例均在三伏天治疗,依据于冬病夏治的理论。冬病夏治的理论基础来源于《素问·四气调神大论》:“夫四时阴阳者,万物之根本也,所以圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根。”[12]颈椎病在冬天受凉后容易发病或者病情加重,我们在夏季阳气最旺盛的时候对其进行治疗,借自然界的阳气升发,予以温针灸及三伏贴治疗,能更好地祛风散寒,调整人体阴阳平衡,可达到更好的治疗效果。

本研究中采用的NPQ量表,由英国专家制订,在国内已经被部分学者采用作为颈痛评价的指标[13]。经大样本随机临床试验,具有良好的信度、效度和反应度,能够准确测量颈椎病颈痛患者的病情和功能状况,在评价针刺治疗颈椎病颈痛的疗效试验中,可作为可靠的疗效指标[14]。

本研究结果显示,治疗组的愈显率明显高于对照组(P<0.05),治疗组治疗后NPQ评分明显低于对照组(P<0.05),说明温针灸结合三伏贴的治疗效果明显优于单纯的三伏贴治疗,治疗组的患者颈部不适症状得到明显改善。在下一阶段的研究中,我们将进一步对患者进行随访,观察2组治疗的远期效果,并进行进一步的分析研究。

在治疗的同时,也需向颈椎病患者进行健康宣教。苏旻[15]认为需做到以下几点:调整姿势,劳逸结合,注意运动,调节情绪,及时就诊,旨在“未病先防,既病防变”,抓住治疗的黄金时期,治疗后防止疾病的再次复发。综上所述,温针灸加用三伏贴治疗颈性颈椎病,可以从根本上治疗项痹,从而达到疏风散寒、活血通络、补益肝肾的作用,有理想的临床疗效,值得我们临床推广应用。

[1] 谢兴文,王春晓,李宁.颈椎病发病特征与影响因素的流行病学调查[J].中国中医骨伤科杂志,2012,20(7):46-47.

[2] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:186.

[3] Leak AM,Cooper J,Dyer S,et al.The Northwick Park Neck Pain Questionnaire, devised to measure neck pain and disability[J].Br J Rheumatol,1994,33(5):469-474.

[4] 梁万增,宋永刚,林翠玉.中医药治疗颈椎病临床研究进展[J].河北中医,2006,28(3):231-233.

[5] 冯少玲,李文纯.针药并用对风寒阻络证颈型颈椎病患者中医证候及颈痛量表评分的影响[J].中国中医药信息杂志,2015,22(2):22-24.

[6] 王喜,林建平,陈少清.推拿配合颈椎导引术治疗颈型颈椎病30例[J].福建中医药,2015,(2):24-25.

[7] 曹春磊.针刺配合颈肩部防治操治疗颈型颈椎病的体会[J].中国民间疗法,2015,23(3):34-35.

[8] 刘帅,车涛.针灸治疗颈型颈椎病的研究进展[J].上海针灸杂志,2016,35(9):1136-1138.

[9] 于功浩,张凤茹,方英.浅谈白芥子的临床应用[J].内蒙古中医药,2015,34(8):57.

[10] 林玉芳,沈卫东.三伏贴理论源流及现代运用探析[J].江苏中医药,2015,47(9):10-12.

[11] 许学兵,刘红姣.温针灸颈三针治疗颈型颈椎病临床研究[J].亚太传统医药,2016,12(6):117-118.

[12] 万力生,范红霞.冬病夏治防治哮喘的机理探讨[J].中医研究,2001,14(1):3-4.

[13] 李健敏,陈秀华.针刺联合刺络放血治疗颈椎病颈痛40例临床观察[J].新中医,2014,46(8):157-158.

[14] 符文彬,梁兆晖,徐书君,等.颈痛量表在对中国慢性颈痛患者的适用性评价[C]//广东省针灸学会第十二次学术研讨会暨全国脑卒中及脊柱相关性疾病非药物诊疗技术培训班论文集.广州:广东省针灸学会,2011:5-9.

[15] 苏旻.颈型颈椎病的基础研究及其针灸治疗进展[J].中国医药指南,2016,14(23):34-36.

(本文编辑:李珊珊)

10.3969/j.issn.1002-2619.2017.02.033

周燕飞(1983—),女,主治中医师,硕士。研究方向:针灸针刀治疗痛证的临床研究。

R681.531;R245

A

1002-2619(2017)02-0290-03

2016-10-10)