基于概念教学的课堂教学实践

——以“细菌和真菌在自然界中的作用”一节为例

隋 璐周 然方 瑾

(1北京市海淀区清华大学附属中学永丰学校 北京 100094 2北京市海淀区名师工作站 北京 100195 3北京师范大学生命科学学院 北京 100875)

1 教学设计理念

本节课的设计理念为:引导学生通过探究性实验自主构建本节重要概念,即细菌、真菌分解有机物,并在此概念基础上通过推理分析进一步抽象出平衡与稳态的学科思想。

本节课对学生学科能力的培养主要体现在以下几个方面:学生通过探究学习形成平衡与稳态的学科思想;针对“树叶腐烂”这种特定的生物学现象,培养学生进行观察、提问、设计方案、实施方案,以及交流与讨论结果的科学探究能力;引导学生在探究中形成理性思维的习惯;引导学生形成合理使用抗生素的科学认识,并向他人宣传合理使用抗生素知识的情感态度价值观。

2 教学设计与实施

2.1 立足概念教学,指导教学设计 腐烂是生活中常见的现象,其本质是由细菌和真菌对有机物的分解作用所致,以“人”为本进行衡量,这是细菌、真菌不利的一面。但如果将腐烂现象放大到生物圈的尺度,以“自然”为本进行衡量,正是由于腐烂作用,才使得物质循环得以正常进行,从这个意义上讲,细菌和真菌分解有机物维持了生态系统的稳定状态,支撑了地球上所有的生命。

另一方面,在人体肠道内的菌群,通过其代谢影响着人体的体重和消化能力、抵御感染的免疫力、人体代谢等诸多方面,乃至在癌症的治疗中都有着重要作用。可以说,细菌作为“外来户”通过长期与人类的相互作用和相互适应,形成了菌群内部的平衡,以及菌群与人体间的平衡,维持着人体内环境,或称人体微生态系统的稳定状态。

因此,立足于“稳态”的学科思想,笔者充分挖掘教学素材,将宏观的生态系统与微观的人体内环境微生态系统进行联系与比较,通过生态系统物质循环图,以及肠道菌群作用等生物学事实,帮助学生理解细菌和真菌在维持宏观生态系统与人体微生态系统中的作用,渗透“稳态”的学科思想,并通过探究性学习培养学生的理性思维品质与实验探究能力。

2.2 从兴趣出发学生自主探究,构建概念

2.2.1 好奇心是获得知识的源动力 好奇心是获得知识的源动力,初二学生对于生活中的生物学现象充满了好奇心并乐于动手实践探究。学生在动手探究实践中,既通过探究构建了概念,又提升了思维品质和解决问题的能力。

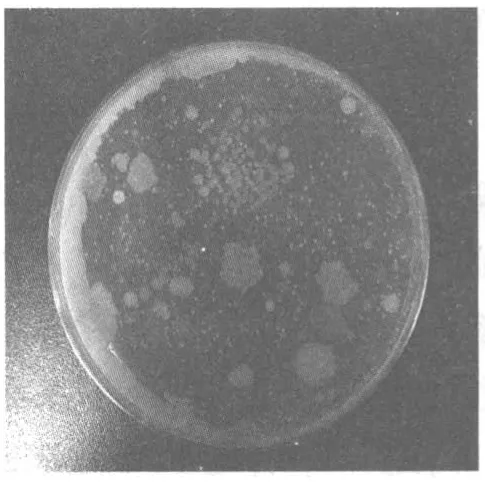

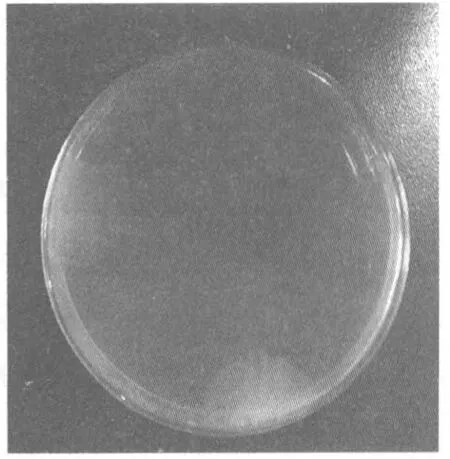

在课前,教师提出问题:什么原因导致掉落在地上的落叶发生了腐败?对此感兴趣的学生自发建立兴趣小组进行探究。根据已有知识,学生提出可能是土壤中的细菌和真菌导致了落叶的腐烂。作为探究的第1方面,在教师引导下,学生提出需要验证土壤中是否有细菌和真菌。利用关于微生物培养的知识,学生将实验用品进行高温灭菌,然后在超净台中将土壤浸出液(无菌水溶解)涂布在细菌培养基上,然后放入恒温培养箱进行培养。24 h后,取出培养皿观察到细菌菌落、真菌菌落。实验证实土壤中确实存在细菌和真菌。

图1 细菌培养基上长出细菌菌落

图2 真菌培养基上长出真菌菌落

在实验中,学生体会了无菌操作对于微生物实验的重要意义,也得到了微生物实验操作的初步训练。

作为探究的第2方面,学生指出需要探究土壤中的细菌和真菌是否可以分解落叶,学生提出将土壤浸出液滴加在落叶上进行观察,并且设置无菌水滴加在同一片落叶另一半作为对照组。经过实践检验,发现腐烂的过程非常缓慢,现象非常不明显。于是,学生进行了分析推理,对研究问题进行了转化,分解作用本质是分解落叶中的有机物。利用生活中常见的有机物淀粉,并且利用其可被碘液检测的可检测性,通过验证土壤浸出液是否可以分解淀粉,间接验证其是否可以分解落叶。学生进行了多次预实验,摸清了可以获得明显实验现象的土壤浸出液和淀粉溶液的最佳浓度。

在这个过程中,学生体会了“可检测性”对于科学探究实验的重要意义,亲历了探究性学习的过程,体验了探究的理性思维方法,提升了思维品质和实践能力。

2.2.2 课堂探究,体验科学探究的严谨之美 课堂上,教师将“什么原因导致掉落在地上的落叶发生了腐败”的问题提给学生,引导学生开展实验设计,同时注意引导对于“控制变量”实验思想的理解。在学生说出实验方案后,笔者设计了一个评价实验方案的环节,即给学生提供如下3种备选方案,请学生说出选择哪种实验方案并说明原因,从而引导学生深入理解变量控制,体验严谨的科学态度对于获得可信实验结果的重要意义。

方案1:将甲、乙试管放在自然条件下(暴露在空气中)进行操作,完成实验。

方案2:将甲、乙试管放在无菌超净台中进行操作,完成实验。

方案3:实验前将所有仪器进行高温灭菌处理,然后在无菌超净台中进行,完成实验。

尊重事实、严谨客观是科研工作者必备的素养。通过这个环节笔者渗透了科学研究需要严谨的态度,试图通过这个环节帮助学生体验科学探究的严谨之美。

在完成实验设计后,学生进行实验操作,得到如下实验现象:

试管A:6 mL无菌蒸馏水+5 mL 1%淀粉溶液,呈白色。

试管B:6 mL土壤浸出液+5 mL 1%淀粉溶液,呈黑色。

试管C:6 mL无菌蒸馏水+5 mL 1%淀粉溶液,滴加5滴碘液,呈蓝紫色。

试管D:6 mL土壤浸出液+5 mL 1%淀粉溶液,滴加5滴碘液,呈黑色。

通过观察实验现象,显色后实验组分别与显色后对照组、显色前的实验组比较,学生分析得出结论,即土壤中的细菌和真菌可以分解有机物,从而间接得出结论:土壤中的细菌、真菌分解了落叶。

通过探究实验,由严谨的实验设计到直观的实验现象,再到理性分析得出结论,学生完成了概念的自主构建,体验了科学探究的一般方法和思维过程,收获了理性思维品质的提升。

2.3 温故知新,融会贯通,体会知识的系统性 学生通过学习7年级上 “生物与环境组成生态系统”部分,习得了2类是生态系统的分解者及生态系统的物质循环过程。但关于分解作用的本质并没有阐释。通过上述探究实验,学生获得了对分解作用的本质理解,深化了知识结构,体会了知识的系统性。

在此基础上,教师通过提出假设:如果生态系统中没有细菌和真菌会有什么情况发生?引导学生进行假设演绎,推理分析出没有分解者的极端情况,得出细菌、真菌作为生态系统分解者,参与生态系统物质循环,维持了生态系统的稳定状态。学生通过温习“故识”预热思维,通过推理分析过程,构建“新知”,达到知识的融会贯通。

2.4 链接生活,应用概念,用生物学知识指导健康生活 在学生了解肠道菌群与人类共生生活后,教师给出滥用抗生素的资料分析,引发学生思考和讨论,形成滥用抗生素危害健康的科普认识,从而引导学生形成合理使用抗生素的意识,并形成将科学的知识传递给家人的社会责任,用生物学知识指导健康生活。

2.5 前后呼应,总结升华,体会学科思想的哲学意味 在课程最后,教师提出总结性问题:应该如何看待细菌和真菌与动、植物之间的关系?让学生总结所学,引导学生站在“生物圈是一个统一的整体”角度,理解每种生物存在的合理性,认同保护生物多样性的具有重要意义。

同时,呼应课程开始提出的问题,将腐烂现象放大到生物圈的尺度,以“自然”为本进行衡量,而非以“人”为本进行衡量,正是细菌、真菌的分解作用支撑了地球上的所有生命,维持了生物圈的平衡与稳态。

3 教学设计途径

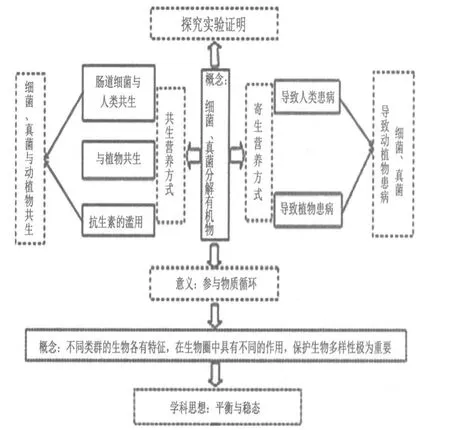

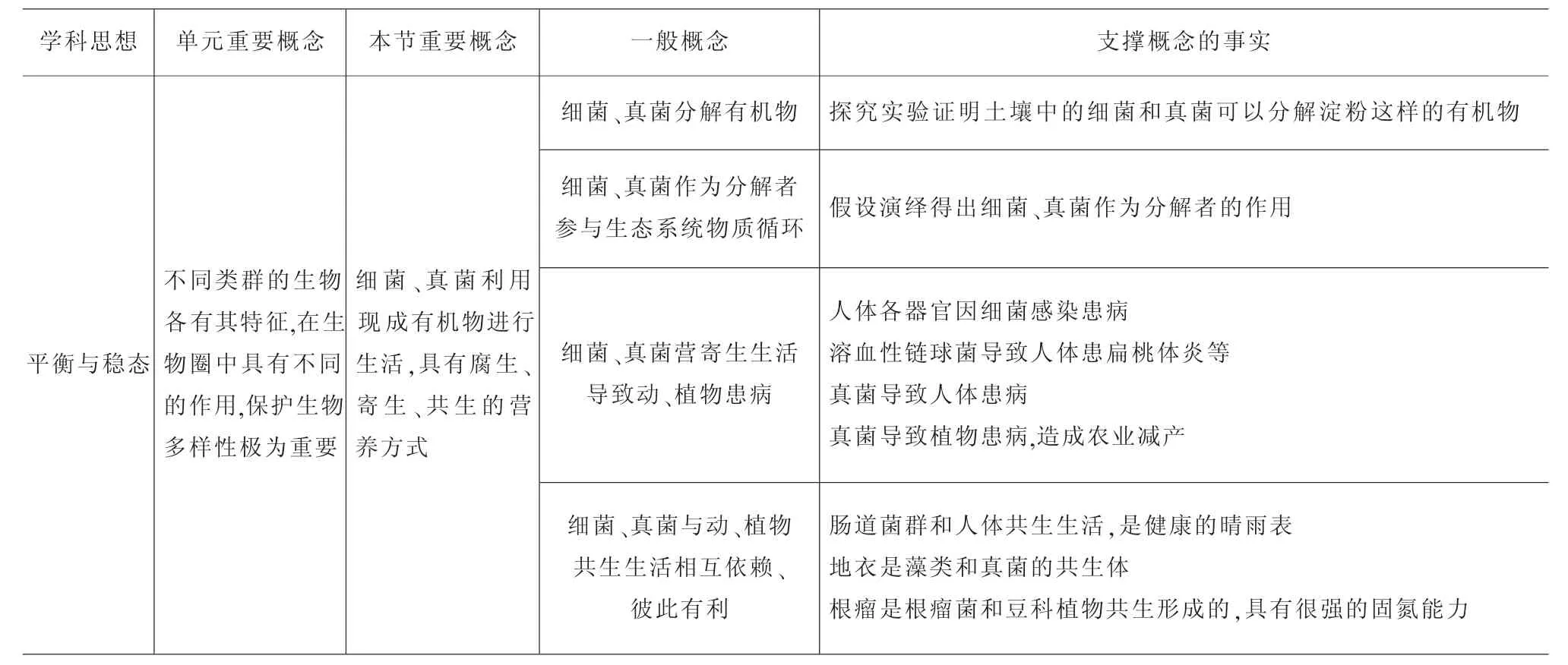

3.1 依据课程标准和具体内容,构建概念体系结合课程标准及本节具体内容构建概念体系,详见下页表1。构建概念体系,为教学流程提供路径参考,从而在此基础上设计教学环节流程,详见图3。

在梳理清楚概念体系后,围绕教学目标选取教学资源,并充分考虑学生的思维发展特点,使教学内容和学生的认知结构有机地结合,实现课程内容和学习过程的统一。

图3 “细菌和真菌在自然界中的作用”一节教学流程图

表1 “细菌和真菌在自然界中的作用”一节概念体系

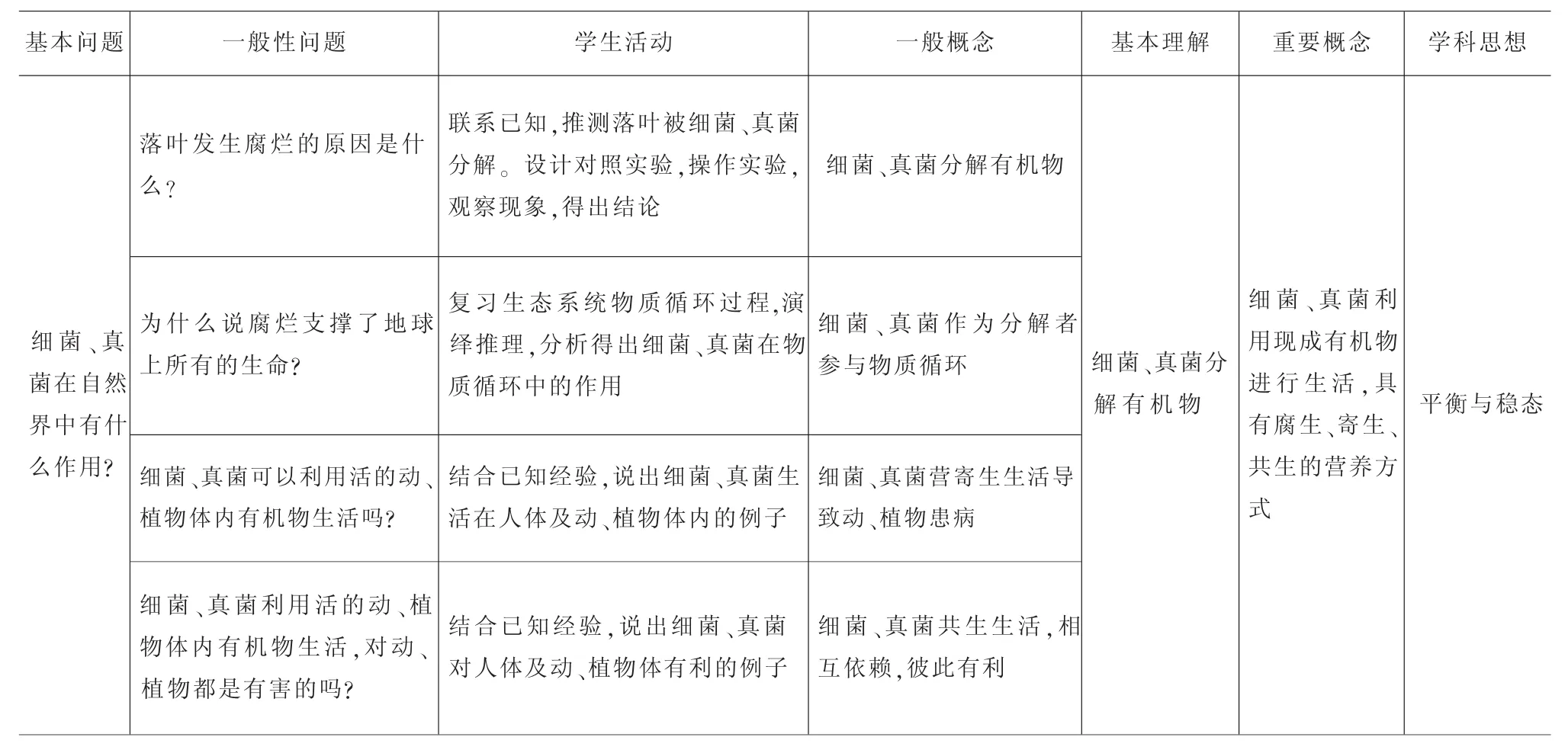

3.2 依据学生认知规律设计问题体系,搭建思维形成“脚手架” 对课程内容的合理组织,既应考虑概念体系的逻辑顺序,又要关注学生思维发展的特点[1]。思维从问题开始,问题发展的方向就是思维发展的指向[2]。设计的问题要符合学生认知规律,才能有效引领思维活动。

基于问题设计学生活动,学生在解决问题过程中主动探究,通过分析推理、归纳概括等思维活动,实现重要概念的构建,详见表2。

表2 指向概念的问题设计和学生活动设计

教师的教学设计是站位在学科观点的角度,自上而下组织教学设计。学生的学习则是自下而上,通过丰富直观的生物学事实,在感性认知基础上进行理性思考,在积极的思维过程中逐渐构建一般概念、重要概念,形成学科思想。

主要参考文献

[1]朱智贤,林崇德.思维发展心理学.北京:北京师范大学出版社,1986:537.

[2]平亚茹.在“动物的运动”一节教学中应用问题引领思维构建基本观念.生物学教学,2015(7):9.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2011年版).北京:北京师范大学出版社,2012.