审判委员会讨论案件审查过滤制度的重构

——以专业法官会议的引入为视角

●邱金山 周伟

审判委员会讨论案件审查过滤制度的重构

——以专业法官会议的引入为视角

●邱金山 周伟

《四五改革纲要》提出建立审判委员会讨论案件先行过滤机制,先行过滤机制建设以拟讨论案件的审查制度为基础。长期以来,现行审判委员会拟讨论案件审查制度的整体缺位,造成先行过滤功能的弱化,一定程度上阻碍审判委员会功能转型。本轮司法改革,专业法官会议是审判委员会个案讨论功能的承接者。将专业法官会议引入审判委员会个案讨论的事先审查,是完善审查过滤制度的破局之举。本文以“专业法官会议”制度建立为核心,分别从审查主体、审查程序、实质审查模型构建等方面,对审判委员会案件审查过滤制度进行思考重构,旨在建立完备、系统的先行过滤机制。

审判委员会 审查过滤制度专业法官会议

为有效规范和限缩审判委员会讨论案件范围,最高法院2015年发布的《关于全面深化人民法院改革的意见》(法发〔2015〕3号,以下称《四五改革纲要》)明确提出“建立审判委员会讨论案件先行过滤机制①根据2013年最高法院印发的《关于审判权运行机制改革试点方案》(法﹝2013﹞227号,以下简称《试点方案》)第14条规定,“提交审判委员会讨论的案件,院长可以指定二至三名审判委员会委员或者其他资深法官先行审查是否属于审判委员会讨论决定案件的范围,并提出意见,报请院长决定。”。”先行过滤机制建设面临着审委会拟讨论案件过滤审查制度先天不足的窘境。新一轮司法改革是一项整体工程,任何一项改革内容都不可能孤立的推进。在司法改革的大背景下,专业法官会议制度为完善审判委员会讨论案件审查过滤制度、建立先行过滤机制提供了良好契机。如何协调好审查过滤制度与专业法官会议的关系,进而破解审查过滤制度阙如造成的困局,推进先行过滤机制的系统、深度建设,是本文重点思考的问题。

一、审查过滤制度的现状展示

审判委员会讨论案件审查过滤制度,是对依法定条件拟提交审判委员会讨论的案件,进行必要的预先审查,以确定案件是否属于审判委员会讨论案件范围的制度。

(一)审查的主体

根据最高法院《关于改革和完善人民法院审判委员会制度的实施意见》(法发〔2010〕3号,以下称《意见》)规定,“案件是否提交审判委员会讨论,由合议庭报院长或主管副院长决定”,“合议庭没有提请审判委员会讨论的案件,院长、主管副院长或者庭长认为有必要,得提请审判委员会讨论”。因此,对于需要提交审判委员会讨论的案件,院长、主管副院长、庭长、合议庭都有提请权,决定权在院长或主管副院长。根据程序法规则,遵循“谁决定、谁审查”的要求。但在实践中,审判委员会讨论案件的审查主体与决定主体分离。大多法院由专门或附设审判委员会办事机构或人员行使审查权,并以文件形式将这种审决分离的做法固定下来②如2016年《吉林省高级人民法院审判委员会规则》(征求意见稿)第20条规定:“审判管理办公室设审判委员会秘书。审判委员会秘书承担下列职责:……(三)审查提请审判委员会讨论的案件或者有关事项的材料。”2011年《济南市中级人民法院审判委员会工作规则》第27条规定:“审判委员会办公室负责办理下列日常事务:(一)审查提请审判委员会讨论的案件或者议题的材料。”。

由于审判委员会办事机构主要负责审判委员会的行政事务,因此可以将这种模式称之为“行政审查模式”。最高法院《试点方案》和《四五改革纲要》发布后,有些法院开始探索由专门审核小组或审判委员会专职委员审查的做法,专门审核小组由资深法官组成,专职委员也是从资深法官中选出,称之为“司法审查模式”。还有法院借专业法官会议制度改革的契机,将部分审查权赋予专业法官会议,采用办事机构和专业法官会议两条线并行的“混合审查模式”。

(二)审查的程序

在行政审查模式盛行的背景下,审委会讨论案件审查以“形式审查为主”。普遍做法为:审判委员会办事机构对合议庭或庭长提请审查案件的形式进行审查;符合形式要件的,提交院长或主管副院长决定;不符合形式要件的,要求补正,补正后提交院长或主管副院长决定;院长或主管副院长根据提交材料,大体了解案情后作出是否提交审判委员会讨论的决定。形式审查要件主要包括:是否已经经过庭长、主管副院长批准;是否附有提请审查表;是否附有符合要求的案件审理报告或者议题的书面材料;是否在审理报告中明确合议庭的意见,等等。只要符合以上形式要件,审判委员会办事机构一般会予以审查通过。院长或主管副院长在对提交材料进行审查决定时,虽也会涉及实质内容,但审查内容、审查标准比较随意,而且审查强度不高。同时,采用司法或混合审查模式的法院虽然对案件是否属于审判委员会讨论案件作出实质审查,但缺乏统一的审查标准。

(三)审查的范围

审判委员会讨论案件的范围决定了审查范围。目前,审判委员会讨论案件的范围被限定在疑难、复杂、重大案件的法律适用问题。审查范围也应限定于此。

一方面,对是否属于法律适用问题和事实问题进行审查界定。《试点方案》第12条规定,“审判委员会讨论重大、疑难、复杂案件,应当严格限定范围,且仅限于法律适用问题。”《四五改革纲要》第32条规定,“除法律规定的情形和涉及国家外交、安全和社会稳定的重大复杂案件外,审判委员会主要讨论案件的法律适用问题。”在审判委员会讨论案件审查中,也应将是否属于法律适用问题作为审查的一项重要内容予以关注。

另一方面,对是否属于“讨论疑难、复杂、重大案件”进行审查界定。《意见》第4条第一项规定审判委员会“讨论疑难、复杂、重大案件”,同时第8条、第9条、第10条对最高法院、高级法院或中级法院、基层法院应当提交审判委员会讨论决定的案件分别作出规定;第11条对可以提请审判委员会讨论的案件进行了界定,主要是重大分歧的案件、法律规定不明确的案件、重大社会影响的案件和具有指导意义的新类型案件。从《意见》看,对应当讨论的案件和可以讨论的案件进行明确,并将可以讨论的案件确定为“分歧、模糊、影响、典型”四种情形,为更好地界定哪些案件属于“疑难、复杂、重大案件”提供了审查依据。

二、现行审查过滤制度的缺陷困境

(一)审决主体分离导致的“权责不清”

实践中,审判委员会讨论案件审查实施主体与决定主体分离,容易造成责任难以界定,导致审查过滤功能的虚化。从决定者层面看,虽然院长、主管副院长具有审判委员会审查的决定权,但由于其不进行直接审查,其权力行使演变成仅决定发布审查结果,造成对审查内容的忽略;院长、主管副院长一般都是审判委员会委员,由其进行审查决定,一旦决定提交审判委员会,其他审判委员会委员碍于其“行政长官”的角色,一般都会暗中揣摩其审查决策,容易造成“未论先定”的问题;同时审判委员会讨论案件大多是疑难复杂案件,由一人进行审查决定未免太过草率。从审查者层面看,由于审查者不决定审查结果,会影响审查者的责任心和积极性;而且,从目前法院的通行做法看,一般采用“行政审查模式”,由审判委员会专门机构和人员负责。审判委员会讨论案件范围限于疑难、复杂、重大案件的法律适用问题。作为平时负责审判委员会行政事务的人员,其能力也很难适应审查“疑难、复杂、重大”案件的需求。

(二)形式审查倾向造成的“程序空转”

对于审判委员会讨论案件审查程序的形式化,在实践中往往也是无奈之举。由于审判委员会办公室也是一个内设机构,由其对同属一个法院的其他机构进行审查,往往是碍于情面走形式,从而导致审查程序的空转。而且,虽然司法解释规定了进入审判委员会讨论案件的范围,但由于规定比较抽象、模糊,“分歧、模糊、影响、典型”四种“疑难、复杂、重大”的情形更多的是主观判断,缺乏客观标准,很容易在形式上被规避。如有的合议庭在案件合议阶段,本无重大分歧,故意提出不同意见,以此为由提交审判委员会;有的案件主审法官为规避司法责任,故意夸大案件影响,以案件有重大影响为由提交审判委员会。这些问题,都是形式审查所无能为力的。

(三)审查内容混同带来的“审查无序”

当前审判委员会讨论案件审查制度并没有作出系统的区分和细化。这种审查内容的混同,或造成审查低效,或导致审而不查,不利于审查秩序的系统构建。首先,形式问题审查和实质问题审查不分。诚然,审判委员会讨论案件审查有大量形式要件需要审查,但其审查的核心还是在实质审查。而在实践中,两者的混同导致在审查过程“眉毛胡子一把抓”。其次,事实审查和法律审查难分。按照当前审判委员会讨论案件的范围,仅对案件的法律适用问题进行讨论,这也要求审查重点也应是区分法律适用和事实认定问题。但是,从最高法院相关制度规定看,对于哪些问题属于法律适用问题,哪些问题属于事实认定问题尚不明确,导致各地法院在审查时把握不好标准。第三,对“疑难、复杂、重大案件”审查的主观标准和客观标准未做严格区分。判断“疑难、复杂、重大案件”的主客观标准混杂,特别是未对“分歧、模糊、影响、典型”情形主客观标准进行区分,也就不能根据不同内容的性质确定审查层级和次序。

三、赋予专业法官会议审查功能的合理性分析

从专业法官会议的特点看:一是组成人员具有专业性,由专门审判领域的资深法官组成;二是讨论范围具有限定性,主要讨论疑难、复杂、重大而存在法律适用标准不统一的案件;三是提请主体具有特定性,审判长作为案件的主要负责人,院庭长基于对个案的监督权,均可将个案提请专业法官会议讨论;四是讨论结论具有参考性,专业法官会议被定位为审判咨询机构。③最高人民法院司法改革领导小组办公室:《最高人民法院关于完善人民法院司法责任制的若干意见》读本,人民法院出版社2015年版,第87-88页。赋予专业法官会议对审判委员会讨论案件的审查功能,具有理论正当性和现实必要性。

(一)个案讨论功能的基本契合

专业法官会议具有智库咨询功能,即对法官在办案过程中的“疑难、复杂、重大”问题进行智力支持,对因法官专业局限性和生活经验的缺乏导致能力不足进行有效补充。“当然,这种专业领域内众人的智慧仅是咨询性质的,供办案法官参考,不具有决定性,也不应有强迫性,案件仍应由合议庭(或独任法官)决定。”④徐子良、周嫣:《审判权“去行政化”改革背景下法官会议机制的功能定位与模式再构》,载贺荣主编《尊重司法规律与刑事法律适用研究(上)》,人民法院出版社2016年版,第99页。从审判委员会个案讨论范围看,也定位于“疑难、复杂、重大”案件。由于讨论案件范围上的一致性,使专业法官会议预先审查审判委员会讨论案件成为可能。而且,专业法官会议的咨询性质,也使其成为合适的审查主体。因为如果专业法官会议作出决定具有强制性,则会造成与审判委员会讨论决定的冲突。基于这种契合,在审判权运行方面,专业法官会议可以作为审判委员会制度的重要配套机制。

(二)审查短板的有效弥补

专业法官会议对审判委员会办事机构审查在身份上和能力上具有补强效应。在身份方面,以往由审判委员会办事机构和人员属于审判委员会这一制度设计中的“行政人员”,主要负责审判委员会的行政事务,其对审判委员会讨论案件的审查过滤仅是附随事务。这与审判委员会审查需要对法律适用实质问题进行审查的需要不相适应。审判委员会审查制度改革亟待解决的问题就是审查中司法审查主体缺失的问题。专业法官会议成员具有去“行政化”的色彩,其定位是资深法官,是以专业司法者的身份参与案件探讨。如果将专业法官会议引入审判委员会审查中,刚好能够弥合司法审查主体缺位的问题。在能力方面,由非专业的审判委员会行政人员审查专业法官提交审判委员会讨论案件是否符合“疑难、复杂、重大”的法律适用问题,也是本末倒置的做法。专业法官会议的法官都是资深法官,由他们审查过滤审判委员会讨论案件在专业性上更加具有说服力。

(三)审判委员会制度改革的必要过渡

审判委员会对个案的讨论,不仅严重违背以事实为依据、以法律为准绳的原则和合议制原则,而且破坏了诉讼程序的联系性和完整性。对此,《四五改革纲要》提出“合理定位审判委员会职能,强化审判委员会总结审判经验、讨论决定审判工作重大事项的宏观指导职能。”这意味着审判委员会职能逐步从“讨论案件”到“宏观指导”的转型。“将审判委员会的功能主要限定在‘总结审判经验、讨论决定审判工作重点事项的宏观指导职能’上而不再从事有关重大、疑难、复杂案件的讨论决定。”⑤方乐:《审判委员会改革的现实基础、动力机制和程序建构——从“四五改革纲要”切入》,载《法学》2016年第3期。而承接其讨论案件职能的机构就是“专业法官会议”。根据《试点方案》规定“对于案件审理过程中发现的重要法律适用问题或者疑难、复杂、重大问题,独任法官或者审判长可以提请院长、庭长召集专业法官会议或者审判长联席会议讨论。”但在目前我国的社会环境以及司法制度下,审判委员会对个案讨论仍然具有现实需要,审判委员会制度改革必须“稳步推行”。专业法官会议引入审判委员会讨论案件审查过滤工作,是实现个案讨论从审判委员会职能逐步剥离的有效过渡,为审判委员会制度功能转型奠定基础。

四、以“专业法官会议”为核心的审查过滤制度重构

(一)建立“司法与行政区分”的审查主体模式

1.建立以合议庭为主的案件提请机制。赋予合议庭审查案件的提请权,合议庭认为属于“疑难、复杂、重大”案件,并认为需要提交审判委员会讨论决定的,可以提请审查。对于独任制审理的案件,不宜提请审查,以避免提请审查案件过多、过滥。如果独任制审理案件认为确属“疑难、复杂、重大”案件,可以通过转合议制审理或者提交专业法官会议咨询的形式解决。在提请审查权方面,不应赋予院庭长提请权。按照“以审判为中心”的审判运行机制改革方向,还权于合议庭必须全方位还权,这也包括对案件的提请权。

2.实行专业法官会议与审判委员会办事机构的“双线审查”。基于审判委员会讨论案件实质与形式双重审查的需求,应建立专业法官会议与审判委员会办事机构的“双线审查”制度,由专业法官会议负责实质审查,审判委员会办事机构(人员)负责形式审查。专业法官会议按照不同审判领域,设置民事、行政、刑事、执行等专业法官会议资深法官库;根据不同案件的类型,采取随机抽取的方式确定个案审查人员,每案以5-11名法官进行审查为宜。因为,根据群体决策理论,群体规模的大小影响着决策的效率,群体规模并不是越大越好,“5-11组成的中等规模的群体最为有效,能得出较为正确的决策意见。”⑥杨雷:《群体决策理论与应用——群体决策中的个体偏好集结方法研究》,经济科学出版社2004年版,第27页。

3.取消院长、主管副院长的决定权。赋予专业法官会议实质审查权后,再由院长、主管副院长行使决定权,一是导致程序低效;二是造成审查责任不明确;三是容易为审判委员会拟讨论案件贴上“长官标签”,对案件的公正讨论带来负面影响。因此,改革现有审判委员会讨论案件的审查与决定分离的模式,取消院长、主管副院长的决定权,还决定权于“专业法官会议”,是这项制度完善的内在要求。

(二)推行“先形式后实质”的审查程式

1.审查的流程。形式审查是实质审查的前提。在机构设置上,专业法官会议毕竟不是审判委员会的内设机构。专业法官会议对审判委员会讨论案件的实质审查,实际上相当于审判委员会的工作“外包”。形式审查应为专业法官会议实质审查做好准备工作。因此,审查应遵循“先形式后实质”的流程:即合议庭认为案件具有疑难、复杂、重大情形,提交审判委员会办事机构审查;审委员办事机构按照严格的形式规范,对其是否符合形式要件进行审查;专业法官会议对审判委员会办事机构转交的案件,从“是否属于法律适用问题”和“是否属于疑难、复杂、重大问题”两个方面进行实质审查。

2.形式审查的内容。形式审查的事项包括:有提请审查表、有符合要求的案件审理报告或者议题的书面材料,有合议庭的明确意见等。同时,审判委员会办事机构还应对提请审查表内容进行必要审查,提请审查表应载明案号、案由、案件类型、当事人情况、收结案情况、审限情况、审理查明的事实、合议庭组成人员、合议庭拟处理意见以及提交讨论理由等情况。对合议庭组成是否合法、是否超审限等程序性问题,审判委员会办事机构进行必要审查。审查后,根据案件类型或案由,分配到合适类型的专业法官会议备审。

3.实质审查的内容。实质性审查以书面审查案件审理报告为主要方式,必要时可以召集会议,由案件承办人简要介绍争议焦点、分歧意见以及理由、需要研究的事项。案件审理报告应当对当事人的基本情况、案件的事实和争点以及处理意见作出详细说明。特别应当载明提交审判委员会讨论的理由,即案件属于“法律适用问题”和“疑难、复杂、重大”问题的理由。

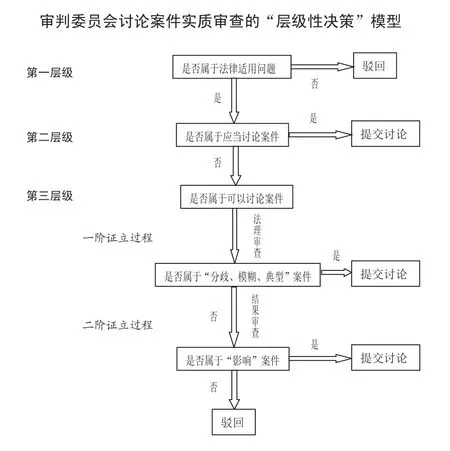

(三)构建实质审查的“层级性决策”模型

“法律规定的‘重大的或者疑难的案件’并非专业的法律术语,而是最普通的日常词汇。两个词语的外延因个人的感受而异,导致实务中对‘重大的或者疑难的案件’界定不清。”⑦夏孟宣、胡苗岭:《司改背景下审判委员会职能合理定位的路径选择》,载《法律适用》2015年第11期。专业法官会议汇聚如此多资深法官,他们的司法经历、性格以及意识形态都可能对其判断造成影响,并导致案件审查的偏差。因此,有必要建立一整套规范统一的实质审查的决策模型,确保决策结果的客观性、规范性和统一性。“是否受理一个案件类似于一个修订过的词典编辑的决策过程,是一个由各个决策步骤或大门组成的层级性过程,一个案件必须成功地通过这些步骤或大门才能最终被受理。”⑧【美】H.W.佩里:《择案而审:美国最高法院案件受理议程表的形成》,傅玉林、韩玉婷、高娜译,中国政法大学出版社2006年版,第264页。结合我国审判委员会讨论案件制度,按照“三层审查、二阶证立”的模式规则进行审查决策较为合理。

1.实质审查的三个层级。第一层级,即是否属于“法律适用”的问题。属于法律适用问题是进行下一步审查的前提。如果不属于法律适用问题,那么就没有继续审查的必要。第二层级,即是否属于“应当讨论”的案件。《意见》第8、9、10条对最高法院、高级法院和中级法院、基层法院审判委员会应当提交审判委员会讨论的案件进行了明确规定。是否属于应当讨论的范畴,应当放在较为靠前的审查位次。第三层级,即是否属于“酌定讨论”的案件。《意见》对可以上审判委员会讨论的“分歧、模糊、影响、典型”四种疑难、复杂、重大的情形进行了明确规定。如果经审查,不属于第二层次“应当讨论”的案件,再对案件的“可讨论性”从以上四个方面进行审查。

2.审查决策的两种模型。审判委员会“酌定讨论”的四种案件类型,借鉴美国联邦最高法院的受案审查模式,根据审查关注点不同可以分为“结果审查”和“法理审查”两种模式⑨“结果模式”和“法理模式”是美国最高法院案件受理议程表形成过程中使用的两种决策模式。美国法学家H.W.佩里认为,决定一个案件是否受理,是一个由各个决策步骤或大门组成的层级性过程。联邦最高法院大法官对于每年向其提交的5000宗案件中,仅对不到5%的案件进行复审。因此,联邦最高法院对案件的审查制度是极其严格的。为确保审查的有效性,它们在审查过程中将向其提交的案件进行审查决策分类,从两个角度审视案件是否具有可审性。这便是审查的“结果模式”和“法理模式”。结果模式被称为“政治的思考问题”,主要关注社会重要性、意识形态以及是否蕴含重大公共政策;法理模式则是“法律的思考问题”,关注点多是技术性的法律问题。。结果模式关注案件处理结果的影响,法理模式关注法律技术性问题。在“分歧、模糊、影响、典型”四种“疑难、复杂、重大”情形的审查中,对是否属于影响性案件的审查属于结果审查,即在审查过程中应关注案件处理的实体结果是否具有重大社会影响,其审查点在案件处理的实体结果;其他三类情形的审查属于法理审查,即需要从法律规定以及法律上寻找列入审判委员会议程的理由,其审查点在案件处理依据的法律规定或法理。

两种决策模式的关注点不同,审查的原则和要求也有所区别。“传统法律解释是从前往后看,是应然层面的法律论证,是法律秩序的内在意蕴,后果衡量是从后往前看,是实然层面上从法律解释结果到人们行为模式预测到结果选择,是社会秩序的内在意蕴。”⑩范涛:《从法律论证到国家治理:审判委员会制度再审视》,载全国法院第二十六届学术研讨会论文集:《司法体制改革与民商事法律适用问题研究》,人民法院出版社2015年版,第273-283页。这两种法律论证,具有双层位阶上的层递关系。审查决策的模型应是“先从前到后,再从后到前”二阶证立决策的过程:即先从前到后从法律解释层面审查是否成立,再从后到前从后果影响层面看是否成立。

(作者单位:潍坊市中级人民法院)

责任编校:旷翔宇