中药制剂“毒与效”的整合探析

胡慧玲+傅超美+赵萱+章津铭+高飞+何瑶+傅舒+李玲

[摘要]中药制剂过程蕴藏着中药“毒-效”合和关系,是实现中药“减毒增效”的重要环节。该文从制剂角度阐释中药制剂复方合煎、中药制备工艺、剂型及给药途径、辅料品质等对中药“毒-效”的影响,指出应从中药制剂全过程、基础研究及中药现代制剂角度加强对中药“毒-效”关系的整合分析,探寻制剂过程中“减毒增效”的机制,明确中药制剂在中药“毒与效”中的核心地位,确保中医临床用药的安全性和有效性。

[关键词]中药制剂;制剂过程;“毒-效”关系

中药制剂过程是实现中药“毒-效”转化的重要环节,也是中药“减毒增效”的重要方式。古人常根据药物和疾病的性质,选择不同的制剂手段以“减毒增效”。传统制剂理论论述“丸者缓也,……舒缓而治之也”,通过将有毒中药制成蜜丸、蜡丸、糊丸等剂型延缓其峻猛之性。《太平惠民合剂局方》所载“辰砂圆”便是采用水煮面糊为圆,通过将药物制成糊丸以延缓药物在体内的吸收,进而减缓方中白附子、天南星等药物的毒性。《神农本草经》论述“药性有宜丸者,宜散者,宜水煎者,宜酒渍者,宜煎膏者……”,根据药性不同,将药物采用水提取、醇提取或打粉入药等工艺处理药物以减毒,例如巴豆,其所含的毒性成分巴豆油不溶于水,故多将其打粉,入丸、散剂以便控制剂量。同时,中药复方蕴藏着“组分合和”的相互作用,采用复方合煎、先煎、久煎等方式亦可减少有毒中药的毒性,例如四逆汤中“附子之性急得甘草而后缓,附子之性毒得甘草而后解”,通过复方合煎,达到毒减而效不减的作用。另可选用适宜的制剂辅料减缓药物的毒性,增加药物的药效,例如《金匮要略》中记载的蜀漆散,其以浆水(淘米水)送服,可降低蜀漆的毒性。

现代制剂在保持传统制剂特色的基础上,吸纳现代制剂的工艺技术优势,特别通过药物缓控释、纳米化、环糊精包合、固体分散等现代技术,制备得到缓控释制剂、靶向纳米制剂、定位释药制剂等新剂型,以改善药物溶解度、影响体内吸收代谢、实现组织靶向性等,充分实现毒性药物的“减毒增效”。本文主要通过探析制备工艺、剂型、给药途径、辅料等制剂因素对中药“毒一效”作用的影响,以期为中药制剂的研发及临床合理使用等提供参考,为中药毒效整合分析提供新思路。

1制备工艺对中药“毒与效”的影响

1.1复方合煎汤剂是中药最古老的剂型,在组方过程中体现君臣佐使的相互关系,汤剂的制备即是中药复方合煎“减毒增效”的典型过程。中药成分复杂,煎煮汤液是一个包括真溶液、胶体溶液、乳状液、混悬液等多种形式的多相体系,药物组分在汤液复杂体系中可能具有多种存在形式,不同形式的药物组分具有不同的胃肠吸收行为,并后续形成不同的“组分一靶点一毒/效”的机体应答网络。课题组前期对四逆汤进行了复方合煎研究,四逆汤含毒性中药附子,是四逆汤发挥药效的主要药物,但附子为大毒之品,将甘草、干姜配伍附子复方合煎后,附子中所含的主要毒性成分二萜類双酯型生物碱,如乌头碱和新乌头碱等未被检出,而苯甲酰乌头原碱、苯甲酰次乌头原碱和苯甲酰新乌头原碱等毒性较低的单酯型生物碱及干姜中3种姜辣素类成分6.姜辣素、8.姜辣素、6-姜烯酚的含量增加(表1,2),说明复方合煎后可导致汤液中毒性成分及药效成分含量的变化;且附子、甘草、干姜合煎后能显著降低模型大鼠心肌梗死范围,提高心肌SOD,GSH-Px活性,降低血清LDH,CK,AST水平及心肌MDA含量,表现出较好的抗心肌缺血作用(表3),体现“毒减而效不减”之功。

此外,药物配伍合煎过程的“毒-效”转化还可能通过改变其化学组分的体内吸收速率实现。药物成分吸收过快,超过体内肠道菌群、肝药酶等代谢处置作用能力,可能表现为毒性;反之,毒性较强或作用较峻猛的成分在配伍合煎过程中经过酸碱结构络合、多糖蛋白质等大分子包裹、基团亲和等成分间相互作用,则可延缓其在体内的吸收速率,增加机体对药物的代谢处置,使药物峻猛之性得到舒缓。在前期研究中发现附子一甘草合煎过程可产生大量沉积物,其中含较高含量的生物碱成分,采用肠外翻和肠灌流模型对沉积物中3种双酯型生物碱的胃肠吸收进行考察,发现其组分在大鼠回肠段可缓慢吸收人血,与附子单煎液中生物碱相比,其人血时间延长,体内循环处置时间增长,从而有利于双酯型生物碱在体内酶系作用下转化为毒性更弱的药效组分。

除汤剂外,复方合煎理论还体现在中药配方颗粒的实践中。单味配方颗粒为饮片单独提取、浓缩、干燥、制粒制备而成的供临床配方用的颗粒状制剂,在制备过程中未采用中药复方合煎,故与传统汤剂相比其“毒-效”关系存在明显差异,这也一直是制约中药单味配方颗粒发展的焦点问题。目前有学者认为中药复方配方颗粒才是配方颗粒发展的方向,因其是根据中医临床辨证论治、随证组方的需要,将传统经方药物采用复方合煎制成的经方配方颗粒,兼顾随证加味和复方合煎2个特点,其性味、归经、功效与原方剂基本保持一致,是现代中药配方颗粒发展的突破口。

1.2提取及纯化工艺

中药制剂为了最大限度地浸提出药物的有效成分或有效部位,最低限度地浸出无效成分和有毒成分,以提高疗效,减低毒性,减少服用量,便于制剂成型,常采用不同的提取工艺和纯化工艺。

提取工艺直接影响制剂的质量和临床安全有效。东南亚地区著名药膳肉骨茶,以丁香、肉桂、大蒜等中药与肉排熬制而成,利用肉排煲制后的含动物油的混合提取溶剂,可显著增加有效成分为脂溶性的中药的溶出度,提高药效。而提取工艺选择不当,则可能会增加药物毒性或产生新的毒性。补骨脂在历版《中国药典》中被划分为无毒中药,但据报道,组方中含有补骨脂的仙牛健骨颗粒,常用于治疗原发性骨质疏松症,在2008年出现了严重肝损害病例。仙牛健骨颗粒为临床经验方,原方做汤剂用时以水煎煮的方法提取,而在研发成颗粒剂时,将方中补骨脂的提取方法改为醇提,补骨脂中的香豆素类成分被富集,而动物试验表明,大剂量的香豆素类成分具有明确的肝脏毒性,故工艺上的改变可能是仙牛健骨颗粒发生严重不良反应的原因之一。国家药品不良反应监测中心发布痔血胶囊可引起肝损害,随后在全国范围内召回痔血胶囊,从提取工艺上来看,方中药物白鲜皮采用乙醇回流提取,增加了白鲜碱等成分的富集率,白鲜碱为白鲜皮的主要成分之一,具有HepG2肝细胞毒性,采取醇提后使发生副作用的几率大大增加。再如柴胡和半夏,二者均是中医临床常用中药,在制剂过程中,若以一定浓度乙醇提取,所得样品比水提物对小鼠的急性毒性大。附子、川乌等乌头类药材的主要毒/效组分为生物碱类成分,水煎煮过程可使毒性较强的双酯型生物碱转化为毒性较弱的单酯型生物碱或非酯型生物碱,使其“毒减而效不减”,可用于内服;而采用乙醇浸提时,大量双酯型生物碱以原形态溶出,毒性较强,故一般只可作为外用。

纯化工艺对药物的“毒.效”作用也有一定影响。历代本草未将柴胡列为有毒之品,但在临床应用过程中,“柴胡劫肝阴”,可引起药物性肝损伤等毒副作用逐渐被一些医家所认识。在柴胡总皂苷的纯化工艺中,采用乙醇洗脱的样品对小鼠的急性毒性比用水洗脱的样品大。采用D101型大孔树脂吸附,洗脱液为70%乙醇富集的柴胡皂苷,比AB-8大孔树脂,洗脱液为95%乙醇富集的柴胡皂苷量多,对小鼠的急性毒性更明顯。中药注射剂在纯化工艺中所体现的安全性问题更为显著,有些注射剂工艺不够合理,某些原料在提取过程中未能除尽鞣质、蛋白质等杂质,肌内注射后会引起局部刺激疼痛,注入血液可产生细胞凝聚,引起血液循环机能障碍等毒副反应。

有学者认为,有毒中药的毒性表现存在一定规律:“通过不同提取方法的比较研究,发现多数有毒中药采用传统水煎煮提取方法毒性较低。并且,对于化学物质基础的研究也表明,毒性成分以脂溶性居多。这也进一步提示了使用传统提取方法还是相对安全的,而现代中药生产过程,使用有机溶剂进行提取必须考虑其安全性”。

1.3特殊制备工艺有毒中药在制备过程中,常采用粉碎、先煎、久煎、炼丹等特殊的工艺方法,以降低毒性,增加临床使用的安全性、有效性。朱砂主要含HgS,为有毒中药,经“水飞”这种特殊的粉碎方法粉碎后,可降低毒性,便于制剂和服用。《伤寒论》所载桂枝去芍药加蜀漆(常山苗)牡蛎龙骨救逆汤中,蜀漆要求先煎,因为“蜀漆生用则上行必吐”,先煎可破坏部分常山碱,减少对胃肠道的毒性;杏仁、葛根、雪上一支蒿、商陆等通过较长时间的“先煎”,可降低毒性成分的含量,降低和消除药物的毒性。附子泻心汤中,附子要求另煮久煎,主要是取其药力醇厚以温经扶阳,且久煎可降低双酯型生物碱的毒性。炼丹是传统中医药中特殊的制备工艺,载于《外科正宗》的“红升丹”与“白降丹”,即将剧毒的水银(汞)分别炼制为“氧化汞”和“二氯化汞、氯化亚汞”,显著降低了药物毒性,广泛用于中医外科,对人体表面炎症及外伤感染具有较好的疗效。

2剂型和给药途径对中药“毒与效”的影响

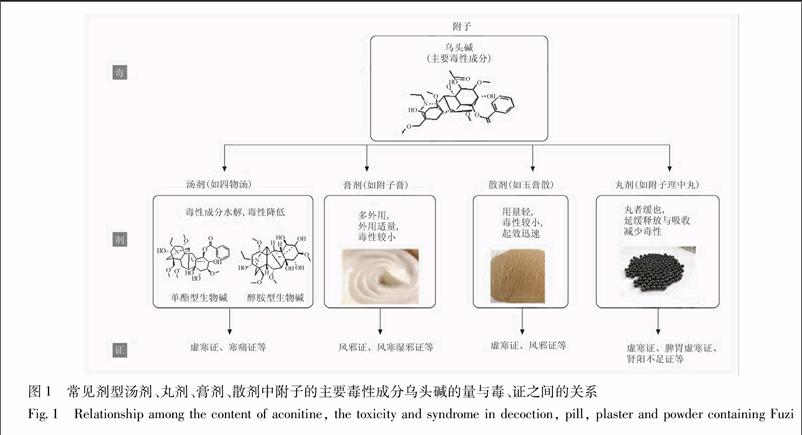

2.1剂型中药的不同成分由于理化性质不同,可使其在汤、丸、散、酒等不同剂型中“毒”与“效”产生差异,适宜的剂型是有毒中药“毒-效”作用的核心载体。究其根本,相同的毒效成分在不同剂型中存在着量、态的不同,而满足不同的临床需要。

有毒/有效成分的含量在不同剂型中存在不同含量,对应不同的服用方法、服用对症和服用剂量。附子中所含的生物碱既为毒性成分,又为药效成分,这类成分毒性极强,治疗剂量与中毒剂量接近。若作为汤剂,则需要久煎以减毒,有学者采用HPLC-Q-TOF-MS对附子生物碱进行分析鉴定并探究其主要成分在煎煮过程中的动态变化规律,毒性较大的双酯型生物碱迅速降低,约2h几乎检不出;而毒性较小且具有生理活性的单酯型生物碱则逐渐升高,6~8h达到峰值,汤剂正是通过这种煎煮过程,实现降低附子毒性而不影响其功效的作用。若作为外用膏剂、散剂和丸剂,因其有毒成分并未降解,所以要求外用或少量服用。历代含附子的剂型还涉及酒剂、灸剂、注射剂、胶囊剂等,其中酒剂在隋唐、宋金元多见,现代无此剂型,主要是因为乌头碱溶于乙醇,酒剂中乌头碱浓度高,且乙醇能促进乌头碱的吸收,易产生毒性,故《中华本草》指出:“(附子)服药时不宜饮酒,不宜以白酒为引。”常见剂型汤剂、丸剂、散剂、膏剂中附子的主要毒性成分乌头碱的量与毒、效、证之间的关系见图1。再比如,细辛在《神农本草经》中被列为上品,属无毒之列,此后诸家本草大多未言有毒。但《本草别说》记载:“细辛若单用末,不可过半钱匕,多即气闷塞,不通者死。”主要原因是细辛所含的挥发油具有止痛作用,但同时可使中枢神经系统先兴奋后抑制,显示一定的毒副作用。若将细辛研末制成丸散剂,其挥发油被完整地保留,故用量近4~5g,即会出现胸闷、呕吐等毒副反应。若入汤剂煎服,挥发油挥发,挥发油中的毒性物质黄樟醚遇高温破坏,毒性大为降低,但仍具有止痛效果(止痛的有效成分主要是非挥发性成分)。故细辛大剂量人汤剂煎服是安全有效的。

有毒/有效成分的含量在不同剂型中存在不同的状态,毒效作用亦会由此产生转变。比如丸剂,有毒成分被紧密包裹在丸剂中,可延缓药物在体内的吸收,进而降低药物的毒性,即为“丸者缓也,不能速去病,舒缓而治之也”。《伤寒论》中所载抵挡汤和抵挡丸,两方均是由大黄、桃仁、水蛭、虻虫4味药物组成。根据疾病的性质,抵挡汤中重用水蛭、虻虫,用以治疗血热互结而见发狂,病重且急者。而抵挡丸则用于病虽重而病势较缓,血已结实不发狂者用,以缓解药性之峻烈。《苏沈良方》记载“大毒者须用丸”,有学者对2000例乌头类生物碱中毒的原因进行分析发现,丸剂发生中毒的比例仅占2.6%,说明丸剂是毒性成分较安全有效的口服剂型之一。

现在剂型中多以改变有毒或有效成分的“态”以达到“减毒增效”的目的。比如药学工作者采用现代制剂技术将作用峻猛的药物成分进行功能化,从而减低药物毒副作用,提高治疗作用。斑蝥性寒味辛,有大毒,其有效成分衍生物去甲斑蝥素具有良好抗癌效果,但临床可诱发炎症和多脏器功能失常综合征等毒副作用,采用缓释辅料泊洛沙姆407将其制成缓释制剂,小鼠尾静脉注射后,可降低峰值血药浓度,从而减轻毒性:将去甲斑蝥素采用壳聚糖纳米粒进行包载,可增加药物肝脏靶向性、延长体内吸收时间、增强药物跨胃肠道吸收,并且降低药物毒性。雷公藤甲素是雷公藤的主要活性成分之一,具有抗炎、抗排异反应、抗肿瘤等多种生物活性,效价比雷公藤总苷高100~200倍,具有广阔应用前景,但由于雷公藤甲素对机体消化系统、循环系统、泌尿系统、生殖系统、免疫系统等都有较严重的毒性,限制了雷公藤甲素制剂的开发和应用,通过研发新剂型来降低雷公藤甲素毒性,提高其有效性是近年来研究的热点,有学者通过固体脂质纳米粒技术制备其纳米制剂,发现雷公藤甲素固体脂质纳米粒可降低雷公藤甲素对小鼠脂质过氧化反应的影响,显著降低雷公藤甲素的肝损伤;通过改进的自乳化溶剂蒸发法制备雷公藤甲素聚乳酸纳米粒,发现纳米粒能显著降低雷公藤甲素对大鼠的肝肾损伤,且雷公藤甲素经纳米粒包载后口服,可延长其吸收时间、推迟血药达峰时间、降低血药峰浓度,减小脏器中药物浓度,从而降低药物毒性。Mei Xue等对雷公藤甲素纳米微粒剂型的体内行为进行对比研究发现,纳米剂型可促进药物吸收,但从纳米材料中缓慢释放,作用时间长、生物利用度高,从而增效减毒。组织分布结果显示,雷公藤甲素纳米粒在肺、脾中浓度增加,而在血浆、肝脏、肾脏、睾丸等组织浓度降低,有效减弱其肝肾毒性。

2.2给药途径药物进入人体途径不同,吸收程度及速度不一,因而其毒性/药效表达有差异。中成药的剂型多样,药性和主治病证各异,故临床使用方法亦不相同,所以采取合理的给药途径,准确把握中成药,尤其是含有毒中药的中成药的使用方法,对于临床安全合理地使用中成药,具有重要的意义。

现在已得到世界公认的治疗白血病的亚砷酸氯化纳注射液,其所含的主要成分是三氧化二砷,为剧毒中药,当将其用于治疗急性早幼粒细胞白血病,可选择剂型为注射剂,静脉给药,因为病灶在血液中,所以可使毒一效關系达到最优的体现。

绝大多数中成药以内服为主,但一些含有汞、铅、砷等有毒成分的中成药须外用,如狗皮膏药,属于黑膏药,含有生川乌、生草乌及红丹等毒性较大的成分,使用时需外用,用生姜擦净患处皮肤,将膏药加热烘软后贴敷于患处或穴位,主要用于治疗外伤,如四肢麻痹,腰腿疼痛,筋脉拘挛;跌打损伤、闪腰岔气、局部肿痛等。雷公藤具有激素样作用,含雷公藤甲素等毒性成分,口服给药副作用大,将其制成栓剂,变口服为腔道给药,如制成雷公藤双层栓可减少该药对胃肠道的副作用;或以甘油脂质体为载体,将雷公藤甲素纳米粒采用经皮给药方式外用,可增加药物的经皮吸收,增加其对佐剂型关节炎模型大鼠的治疗效果,同时雷公藤甲素乳剂在实验兔、大鼠、beagle犬等动物上表现出较弱的急性毒性和长期毒性,说明经皮给药是雷公藤甲素的一种良好的毒/效转化给药途径。

3辅料对中药“毒与效”的影响

中药制剂的辅料具有“药辅合一”的特点,辅料是中药制剂制备过程中的基础材料和重要组成部分,药用辅料选用是否得当将直接影响药物的“毒”与“效”:传统中药理论中的药引(俗称药引子)即具有主/辅之性,能将诸药引向特定的经络脏腑,精准治疗,提高药效。川芎茶调散,“为细末,每服二钱,食后清茶调下”,以茶作为药引,引药上行,治疗偏头痛的功效明显增强;毒性药物阿托品、地高辛等,临床用量小,常为毫克级别,极易造成剂量误差,当加入适宜的辅料如甘露醇等,制成倍散后,毒性被稀释,临床用药更加安全有效。《汤液本草》记载“炼蜜丸者,取其迟化而气循经络;蜡丸者,取其难化而旋旋取效”,大陷胸丸含有毒性药物甘遂,药力峻猛,但张仲景加入辅料白蜜煮丸,将其制成丸剂,可达到甘缓顾正,驱邪而不伤正的目的;妇科通经丸中巴豆有大毒,除采用炮制减毒外,采用辅料黄蜡泛丸能保证其在体内缓慢释药,防止中毒。

中药注射剂中“毒一效”与辅料的关系更加密切,聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯(吐温80)是在中药注射剂中应用较多的辅料,可增加药液的澄明度,但同时研究发现吐温80可引起过敏反应,且有轻微的溶血作用,故在临床静脉注射使用时应慎重。有学者研究鱼腥草注射液的过敏反应,观察给药后比格犬行为变化和检测血浆中组胺,IgE,IgM,IgG的含量,结果含有吐温80的注射液在给药后,动物出现显著的行为异常,血浆组胺升高,而IgE变化不规律,提示鱼腥草注射液中导致动物严重类过敏反应可能与吐温80有关。除吐温80外,尚有其他辅料对中药注射剂的“毒.效”产生影响,如葛根素注射液在生产工艺中常以50%丙二醇作为增溶剂,而丙二醇的含量与注射液的毒性呈正相关。去甲斑蝥素普通注射液用于肝癌内注射,剂量较大时毒性较明显,可诱发炎症和多脏器功能失常综合征,通过加入缓释辅料泊洛沙姆407,将去甲斑蝥素制成缓释注射剂后,对小鼠腹腔注射,其对肝脏的毒性低于普通注射液。

紫杉醇是目前临床上广泛使用的一种抗肿瘤药物,主要用于卵巢癌、乳腺癌、非小细胞肺癌等的治疗。由于紫杉醇溶解度极低,常加入聚氧乙烯蓖麻油和无水乙醇作为增溶溶剂制成紫杉醇注射剂,但聚氧乙烯蓖麻油会产生严重过敏反应、神经毒性、。肾毒性等毒副作用,故对不含聚氧乙烯蓖麻油并能显著提高紫杉醇溶解度的液体制剂的研究是近些年来新药研发的热点,如采用聚乙二醇一聚己内酯共聚物、壳聚糖衍生物等新的辅料制成的靶向载药胶束,不仅可有效解决紫杉醇的溶解性问题,而且可以避免聚氧乙烯蓖麻油的毒性。

总之,辅料作为药剂制备中重要的组成部分,在中药制剂学中具有独特的地位和作用,与临床疗效、不良反应等密切相关。选用时应注意结合剂型、给药途径、主要药效成分的性质、药理药效等进行综合评判。

4总结与展望

4.1加强中药制剂全过程的“毒-效”关系研究

中药秉承遗传之变化,秉受环境之异同,用于机体之调整,便于临床之辨证,随着精准医学时代的到来,对中药的安全性和有效性提出了更高的要求,深入研究中药“毒”与“效”的关系,有重要的理论价值和现实意义。

中药在临床应用中“毒-效”的体现与制剂学过程密切相关,中药原料通过提取、分离纯化、浓缩、干燥、成型等制剂过程加工后得到的成品是发挥临床疗效的物质基础。在目前的研究中,多关注复方配伍、炮制解毒、临床合理应用等“减毒增效”的方法,而对于实现“增效解毒”的核心过程,保证制剂质量的中心环节——制剂过程,则重视不够。应加强从中药制剂制备之初的前处理(粉碎、先煎、久煎)到提取(群药合煎),分离纯化,浓缩干燥,成型等的全过程的“毒-效”作用研究,使所制备的制剂中所含的毒性成分更好地发挥毒效作用,或通过使毒性成分减少达到“减毒增效”的目的,或通过采取合理工艺避免、减少毒性成分的产生等,以增加临床用药的安全性。尤其应站在中药制剂新药研发的高度,立足于临床安全有效,统观全局,将制剂过程和药效、毒效研究融为一体,从而更好地指导中药制剂部分的新药研发。在传统中药制剂理论的指导下,运用现代制药技术,通过选择适宜的剂型、工艺、辅料,优化制剂工艺参数及辅料的种类配比,实现制剂过程的可控性,并通过药物组分的体外表征和机体效应评价其“毒”和“效”,为有毒中药及其制剂实现“减毒增效”或“毒效转化”创造机会、提供载体,从而保证其临床应用的安全性和有效性。

4.2深入中药制剂“毒-效”作用的基础研究

中药制剂过程作为联系中医与中药的纽带和桥梁,是必不可少的一个环节。深人中药制剂“毒-效”作用的基础理论研究,可为中药制剂的安全有效应用奠定基础,是促进中药制剂现代化、科学化的重要研究内容。因此,中药制剂“毒-效”作用的基础研究,除应在传统中医药理论的指导下,充分挖掘中医药学中有关药剂学的理论、技术与经验外,同时应借鉴现代科学技术的研究成果,利用“系统中药学”、代谢组学等的研究思想,加强中药制剂过程对药效作用物质基础,“毒-效”关系,临用安全应用等的研究,从制剂相态、化学成分、药理药效,体内吸收、代谢,“组分.靶点.毒/效”等多层次探讨制剂过程对组分质和量的影响,实现制剂的增效减毒。

4.3注重中药现代制剂“毒-效”关系的探索

随着科学技术的发展和制剂技术的成熟,很多新型的中药现代制剂应运而生,如中药的滴丸、注射剂、软胶囊、缓控释制剂等。每个剂型都有各自的特点,其提取工艺、药用辅料、给药方式、释药特性均不同,但其研究都需要根据中医药的特色进行设计和探索。一方面,要严格按照中医药理论进行处方设计,注重药物之间的相互作用关系,特别是“毒-效”关系,比如中药注射剂,因其经血给药的特殊给药方式,中药成分没有通过胃肠吸收和肝肠循环进入人体,其有毒或有效成分与机体之间的相互作用即发生了改变,因此应当对其“毒-效”和合的关系进行重新评估,对作用机制和物质基础进行进一步的研究;另一方面要考虑新型现代制剂的优势和特色,进行有针对性的开发和研究,汲取精华,去其糟粕,以形成符合中医药特色、满足临床需求的新制剂,比如缓控释制剂,因其具有良好的缓释或者控释特性,因此开发此类制剂时,可以根据其特性对有毒或者有效成分进行有目的、有层次的设计,让目的成分能够通过制剂手段达到“减毒增效”的作用,比如前述的雷公藤甲素新型制剂等。