威宁饕餮纹铜戈考兼论美术考古学与美术史

毕洋

摘要:通过对铜戈的形态特征和纹饰造型的美术考古学图像研究,以及与盐源同类器的比较,再结合历史文献和已有研究成果,推测威宁中水出土的“饕餮纹”铜戈可能为“夜郎旁小邑”受西北部“筰”文化影响的产物。美术考古学,是进行考古学文化分期、区别考古学文化族群、探究考古学文化内涵的重要手段,其实现的根本目的和目标均是考古学和历史学的,与美术史研究的根本目的和目标存在着重大差别。

关键词:美术考古;饕餮纹;青铜戈

中图分类号:J18

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2017)03-0121-04

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2017.03.021

“考古学属于最大的一个交叉学科”[1]1,是需要利用多种自然科学的技术手段(如生物学、化学、物理学、地质学等),并运用各种人文社会科学的方法(如历史文献学、民族学、人类学、宗教学、美术学等),进行多学科深入综合研究的一门科学。[2]66考古学和美术学(主要指美术史)有许多共同的研究内容,诸如原始时期的洞穴壁画、岩画;各历史时期的建筑和工艺品等等。一般而言,凡经田野调查、考古发掘所获得的有关“美术”的遗迹、遗物习惯上都称之为“美术考古”。美术考古属于特殊的考古学[3]17,是运用考古学的材料、手段、方法对相关美术遗存进行图像、造型、符号等分析,以实现考古学研究人类文化和社会之目的的一门学科。本文拟就通过对贵州威宁中水出土铜戈上的“饕餮纹”纹饰分析,探究这件铜戈的文化属性,兼论美术考古学的研究对象及其图像的研究方法。

一

1978年,在威宁中水出土了1件饰有“饕餮纹”的三角形直内青铜戈(调:12)。其援(即戈身)末宽,援体似等腰三角形;前锋钝尖;援末两侧有穿。于援体基部起柱状脊直至前锋。脊上有一圆形穿孔,两侧各有一乳钉,乳钉前部皆有似“眉”状纹饰;乳钉后部于援基部饰有三角“齿”状纹饰。内①呈长条状,设于援末正中,内与援末相接处有一方形穿孔,内后部呈“山字形”,内上饰“饕餮纹”。(图一)。

此式戈的“饕餮纹”图像于援体和内部各一个,援部的纹饰是以制作工艺与装饰纹样相组合而的图案,即由脊上的圆孔脊上的圆穿孔,一般饰于三角形直内戈,且圆穿孔旁边少有其他铸造工艺型纹样装饰;故结合此戈平面装饰纹饰的构图关系,将圆穿孔释为整个图案的“鼻”。(“鼻”)、脊两侧的“乳丁”(“眼”)、“乳丁”前方的“眉”饰以及援基部的三角形“齿”饰,点、线、面三位一体构成的写实性“饕餮”图案。内部图案为线刻纹饰,即以回旋纹、菱形纹以及线条刻划符号构成的抽象性“饕餮”纹饰。

“饕餮”一名,首见于《左传·文公十八年》:“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极,不分孤寡,不恤穷匮。天下之民以比三凶,谓之饕餮。”杜预注曰:“贪财为饕,贪食为餮。”宋吕大临据《吕氏春秋·先识览》“周鼎铸饕餮,有首无身……”等记载,将凡以表现兽的头部为主的纹饰都称之为饕餮纹。后人皆习用之。由于此类纹饰实际上是各种动物的组合形象,亦或是幻想物象其头部的正视图案,虽有些是“有首无身”,但大多数都是“有首有身”。因此,现学界大多以“兽面纹”称之[5]316(笔者后文对此“饕餮纹”也以兽面纹称之)。

兽面纹其特点是以鼻为中线,两侧对称排列,上端有角或眉,顶端或有冠,眉下有目,两侧或有耳,鼻下多有齿和唇,齿下或有爪,两侧或有展开的身或尾,一些简体或变体形式没有体部或尾部。兽面纹的表现方法和技巧,在各时期、各地区亦有所區别。

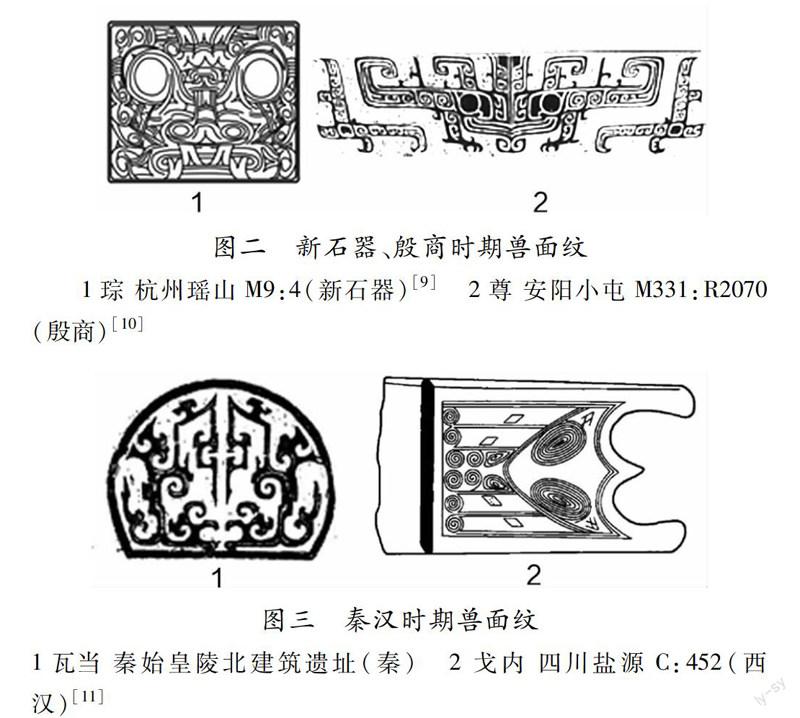

新石器晚期的兽面纹一般更具有写实性,大多“表现为凶猛狰狞的大型食肉动物形象”[6]20-42。如良渚文化玉琮上的兽面纹(图二,1),其眼管钻而成,额、鼻均为浅浮雕。鼻微隆,嘴扁宽,上有两对獠牙,其中内侧朝上,外侧冲下。主体纹饰空隙饰繁密卷云纹。头顶饰羽状纹。商周时期的兽面纹则多具抽象性,以营造出一种严肃、静穆或神秘的气氛[7]34-35如安阳小屯出土铜尊上的兽面纹,其尾上卷,首与躯线条粗犷,周围密填卷云纹与雷纹,躯干尤为突出,无腿爪(图二,2)。秦汉时期的兽面纹,逐渐脱离了原有的夸张、厚重和神秘,虽大多以质朴简洁的形式出现,但技艺尤精。如秦始皇陵北建筑遗址出土瓦当上的兽面纹,纹饰遒劲,刀法简练。“阴阳分明,立体感强,承袭了商周青铜纹饰的传统作风”(图三,1)[8]。在秦汉时期的云贵高原地区,与已进入铁器时代的中原先进地区不同,由“西南夷”土著族群所创造的青铜文明尚处在其鼎盛的阶段,因此这一地区的兽面纹尚保留了夸张与神秘的特点。如四川盐源出土戈内上的兽面纹,主要以回旋纹为主,并结合线条比例组合关系,构成了抽象的变体兽面图案(图三,2)。

从兽面纹的创作背景看,在原始时期,神秘与恐惧是最初的创作灵感。人们出于对自然灾害与不可解释的自然现象这种神秘力量的敬畏,逐渐将其演化为一种具体的实体形象,于是“兽”的形象就被创作出来了。这种艺术创作的法则表现为:一方面创作主体极力地心理暗示,却又不能赋予其具体的形象;一方面同时又借鉴经验性的实体物象,或与自己部族或部落的图腾神相结合。“兽”即是原始人类其原始宗教信仰“从泛泛的魔力崇拜和精灵崇拜发展为神灵崇拜和魔怪崇拜”[12]49-55的物象体现,是宗教与艺术相结合的“活化石”[13]98。因此,兽面纹普遍刻绘于宗教礼仪玉器上,成为掌握与“神灵”对话的原始宗教祭祀贵族维护其“神权”统治的工具。进入青铜时代后,兽面纹普遍施刻于鼎彝之类的“重器”以及象征着至上王权的杀伐兵器上,在继承史前时期某些传统的同时,逐渐与贵族集团的宗教与艺术相结合,为神权和王权统治服务[14] 87-88。直到历史时期,随着社会生产力的提高,以上层建筑为依托的兽面纹其神秘意识逐渐开始淡化而转入浪漫主义阶段仅指先进的中原文化地区,如“西南夷”等偏远地区不在此阶段范围。,并衍化为可辨别或部分可辨别的实体存在物形象。

威宁出土的这件兽面纹铜戈(后文简称威宁中水调:12戈或调:12)在云南、贵州地区较为少见,多出土于四川的盐源地区。从器物的形态特征看,调:12的援体与盐源C:58更为近似(图四,1),皆有柱状脊,脊上有一圆穿。内末的“山字形”装饰同C:452(图三,2)。从纹饰上看,调:12内上的纹饰与盐源C:452除前部略有差异外大体相同。援体上的纹饰虽仅与盐源C:369略似(图四,2、3),但综合盐源戈上的装饰与纹饰看,调:12的圆穿、乳丁、制作工艺与装饰艺术相结合的兽面纹、内上长方形穿都能在盐源征集同类戈器中找到其母体的形式。[11]71—78另据学界研究,四川盐源地区出土的此类戈及其他青铜器可能是“西南夷”中“筰”人的文化遗存,其年代范围大致在西汉时期[11]198-210。

从出土情况看,威宁中水调:12戈的出土深度相当于梨园工区1978年,贵州省的考古工作人员在威宁中水发掘了三个地点,梨园工区为三个发掘点之一。的三、四层。而在梨园工区的二层出土有汉武帝时的五铢钱,第三层少见或不见五铢钱,除环首铁刀等汉式器外,其他器物则更多具有滇文化的特点。同时,发掘者根据梨园三、四层中Ⅱ型墓葬的出土器物推断,这些墓葬的时代下限可能在西汉早期,梨园第三、四层的年代范围可能在秦汉之际到西汉早期,上限或可能稍早[15]217-244。因此我们认为,调:12的年代范围应与梨园的三、四层相同。另外,根据这些墓葬的葬俗,梨园三、四层的Ⅱ型墓无明显墓边圹,尸首多仰身直肢、头南脚北,足朝中河河床,发掘者认为可能是同一民族中的一种葬俗,即Ⅱ型墓可能是与当地土著居民有密切关系的其他族群的墓葬[15]217-244。

据文献记载,威宁位于汉代犍为郡都尉治的汉阳县境内,建元六年(前136年)置。《汉书·地理志》注引应劭曰:犍为郡“故夜郎国”,这与《史记·西南夷列传》记载唐蒙出使夜郎后,“还报,乃以为犍为郡”的说法相印证。唐蒙见夜郎侯多同时,有“夜郎旁小邑,皆贪汉缯帛”。因此这一地区的墓葬,可能为“西南夷”地区中“夜郎旁小邑”的墓葬;调:12的出土之地,可能是“夜郎旁小邑”所属地区。

综上,通过对器物的形态特征和纹饰造型的美术考古学图像研究,以及与盐源同类器的比较研究,再结合历史文献和已有研究成果,我们认为,威宁中水调:12戈与盐源征集的这批同类器属同一时代,即西汉时期或偏早;前者纹饰明显不如后者精细,略有独特之处却显著表现出对后者的借鉴与模仿,且工艺较为粗糙。鉴于两者空间距离甚近,故可推定威宁中水调:12兽面纹铜戈很可能为“夜郎旁小邑”受西北部“筰”文化影响的产物。不论其属于贸易品、战利品还是仿制品,都反映了云贵高原战国秦汉时期,“西南夷”各土著族群之间的相互交流和影响。

二

由上文的个案研究,值得我们深度思考的是“美术考古”和“美术史”的重要差别。从构词分析上说,在“美术考古”词组中,中心是“考古”,“美术”是限定词。考古学中的“美术”,特指那些以造型艺术为特征的“美术遗存”,即经古代人类加工制作后遗留下来的富有“美”的情趣和意境的遗迹和遗物,只有它们,才构成美术考古学的研究对象;而考古学的研究对象则是与人类有关的具有考古研究价值的所有遗存[16]45。美术考古与美术史的区别在于:前者研究的是具有“形”或“象”的物质形态的遗迹、遗物,“而并非以艺术资格而论的艺术作品”[17]404。

美术遗存不仅是物质生产的产物,更是精神生产的产物,其本身就是一种实物史料。这些美术遗存反映了当时生活的真实表现(如张择端的《清明上河图》)、制作工匠的创造力与想象力(如金沙遗址出土的“太阳神鸟”金饰)、反映的特殊涵义与主题思想(如良渚文化反山M12:98玉琮上的“神徽”),它们见证了“技术与艺术互动的文明史”[18]303-307。

但美术遗存的实物图像不是现实,而是幻想和幻想中的现实,作为形式的存在物,其生成过程是由创作主体外力作用的结果。这个外力即“美的理式”,在本质上既规定了其作为表现形式的现实存在,又在创作上概括了其种族、环境与时代的特征。这就决定了美术遗存体裁的不同:建筑代表的是象征主义(如汉阙、明定陵),其特点是形式大于内容;雕塑代表的是古典主义(如敦煌石窟佛造像),其特点是形式等于内容;绘画代表的是浪漫与神秘主义,其特点是内容大于形式[19]215。(如汉画像石汉画像石是浪漫与神秘主义在艺术创作中反映创作主体(汉族群体)其本质论、创作论、目的论最高形式的表现。汉画像石不仅表现了人生前世界的真实生活图景,而且构建了人死后的理想世界。反映了汉族群体“天地相通”的宇宙观;“天人合一”的哲学观;“视死如生”的宗教观;“顺其自然”的命运观等等。转引自赵宪章,朱存明.美术考古与艺术美学[M].上海:上海大学出版社2008:122.)。对于创作主体来说,图像与材料还有其传达的特定涵义。由精美、稀有材质制成的美术品一定与早期的巫术意识有关,由其使用的等级不同继而诞生出礼制。这种现象在“行动上崇尚伦理,思维上注重直觉,艺术上讲究表现”、“比德于物”的古代中国尤其普遍(如中国古代玉礼器“六瑞”据《周禮·春官·大宗伯》记载:“以玉作六瑞,以等邦国。王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。以玉作六器,以礼天地四方。以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”是为玉礼器“六瑞”之说。)。

根据美术考古学研究实物形象 的“物态学”理论体系物态学由实物形象的意义态、本体态、环境态三个部分组成。实物形象的意义态可分为“元意义”和“式意义”两种,前者由作品的自然意义、符号意义、本质意义构成;后者由作品的外向结构意义、内向结构意义和视像结构意义构成。从实物形象意义的发生形态看,一件作品通常由物理态、形式态、自然态和人文态四个相互关联的意义要素构成。物理态和形式态合称为本体态;自然态和人文态合称为环境态。转引自顾平,杭春晓,黄厚明.美术考古学学科体系[M].上海:上海大学出版社2008:2.,结合图像学的研究方法,对美术遗存实物图像母题辨析和涵义的分析可分为三个层次展开:首先是对美术品实物图像的识别,即在视觉上所呈现的客观自然形态;其次是通过相关背景知识的构建与连接,考究其在形式上的特定含义;继而探寻和解释这种形象或符号在其产生之时作为创作主体所赋予的文化与社会内涵;即通过考证图像或符号的自然意义、本质意义、象征意义,结合其物理态(材质)、形式态(形象、题材、纹饰)、自然态(层位关系、器物组合、放置形式、空间位置与环境等),以探究其人文态的上层建筑(社会结构、文化观念、时代背景、创作意识等)。

总之,作为考古学分支学科的美术考古学,通过以古代人类加工制作的器物的形态特征为分析基点来探寻图像或符号所呈现出的特定含义,继而窥视物品创作主体其时代的社会与文化内涵,是进行考古学文化分期、区别考古学文化族群、探究考古学文化内涵的重要手段,其实现的根本目的和目标均是考古学和历史学的,这与美术史研究的根本目的和目标在于研究美术发展历史存在着不可混淆的重大差别。

参考文献:

[1]王巍.中国考古学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,2014.

[2]刘凤君.美术考古学导论[M].北京:高等教育出版社,2014.

[3]夏鼐,王仲殊.中国大百科全书·考古学[M].北京:中国大百科全书出版社,1986.

[4]贵州省文化厅.贵州文物精华[M].贵阳:贵州人民出版社,2006:41.

[5]朱凤瀚.中国青铜器[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[6]﹝法﹞列维·斯特劳斯. 图腾制度[M].渠东,译,梅非,校.上海:上海人民出版社,2002.

[7]马承源.中国古代青铜器[M].上海:上海人民出版社,1982.

[8]临潼县博物馆.秦始皇陵北二、三、四号建筑遗迹[J].考古,1979(12).

[9]浙江省文物考古研究所.瑤山[M].北京:文物出版社,2003:122.

[10]朱凤瀚.中国古代青铜器[M].天津:南开大学出版社,1995:386.

[11]成都市文物考古研究所,凉山彝族自治州博物馆.老龙头墓地与盐源青铜器[M].北京:文物出版社,2009.

[12]陈洪波.从玉器纹饰看良渚文化宗教信仰的两类因素[J].南方文物,2006(01).

[13]刘敦愿.美术考古与古代文明[M].北京:人民美术出版社,2007.

[14]刘敦愿.吕氏春秋“周鼎著饕餮”说质疑[J].考古与文物,1982(03).

[15]贵州省博物馆考古组,威宁县文化局.威宁中水汉墓[J].考古学报,1981(02).

[16]顾平,杭春晓,黄厚明.美术考古学学科体系[M].上海:上海大学出版社,2008.

[17]范景中.美术史的形状:从瓦萨里到20世纪20年代[M].北京:中国美术学院出版社,2003.

[18]张朋川.技术与艺术互动的文明史[A].张朋川.黄土上下——美术考古文萃[M].济南:山东画报出版社,2007.

[19]赵宪章,朱存明.美术考古与艺术美学[M].上海:上海大学出版社,2008.