脑梗死发病前使用抗栓药物治疗对急性脑梗死后出血转化的影响分析

席晶晶

脑梗死发病前使用抗栓药物治疗对急性脑梗死后出血转化的影响分析

席晶晶

目的探讨急性脑梗死患者发病前使用抗栓药物治疗后对出血转化的作用。方法了解分析1000例急性脑梗死患者的抗栓药物使用情况和基础病例资料, 根据检查情况将其分为出血转化组(观察组)和非出血转化组(对照组), 每组500例。采用单因素和多因素Logistic分析并确定急性脑梗死后出血转化的危险因素, 了解抗栓药物对出血转化的作用。结果两组病前抗血小板聚集药物治疗、糖尿病史、高血压患者比例比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组中大面积脑梗死、病前抗凝药物治疗、病前溶栓药物治疗、心房颤动患者比例显著高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。观察组美国国立卫生研究院脑卒中量表(NIHSS)评分低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者发病前使用华法林、重组人组织型纤溶酶原激活物(rt-PA)、阿司匹林这三种抗栓药物的比例分别为13.8%(69/500)、14.2%(71/500)、8.4%(42/500), 显著高于对照组的4.2%(21/500)、5.4%(27/500)、4.0%(20/500), 差异有统计学意义(P<0.05)。速碧林和氯吡格雷使用比例比较, 差异无统计学意义(P>0.05)。结论影响患者急性脑梗死出血转化的危险因素有NIHSS评分、病前溶栓药物治疗、病前抗凝药物治疗心房颤动、脑梗死面积等, 而与出血转化密切相关的有抗凝药物的使用和溶栓治疗, 医护人员要做好预防和治疗工作。

急性脑梗死; 抗栓药物;出血转化

急性脑梗死常见的并发症之一就是继发性脑出血[1], 给患者造成了极大的痛苦, 严重降低了其生活质量[2]。研究抗栓药物对脑梗死后出血的影响具有重要意义。本文选取1000例脑梗死患者进行研究, 报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 共选取2014年5月~2016年5月本院收治的脑梗死患者1000例, 其中女600例, 男400例, 年龄最小55岁, 最大83岁, 平均年龄(71.5±3.8)岁。将患者分为观察组和对照组, 各500例。

1. 2 排除标准[3-5]①发病72 h后入院;②具有脑肿瘤、非血管性病因、脑外伤患者;③原发性脑出血;④脑梗死体征有临床征象但影像学检查不出;⑤具有严重的肝肾功能不全。

1. 3 方法 收集所有受检患者的信息, 包括基本信息、家族史、抗栓药物使用情况、各项检查资料、梗死面积、储蓄部位等。抗凝、溶栓、抗血小板聚集药物是常用抗栓药物。出血转化是患者在入院72 h后经头部核磁共振成像(MRI)和CT检查发现患者的血灶, 在梗死灶内和梗死灶远隔部位可出血。采用NIHSS评分进行判定, 神经功能缺损越严重评分越高[6-9]。

1. 4 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数± 标准差表示, 采用t检验;不符合正态分布采用中位数表示;多因素分析应用Logistic回归分析;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

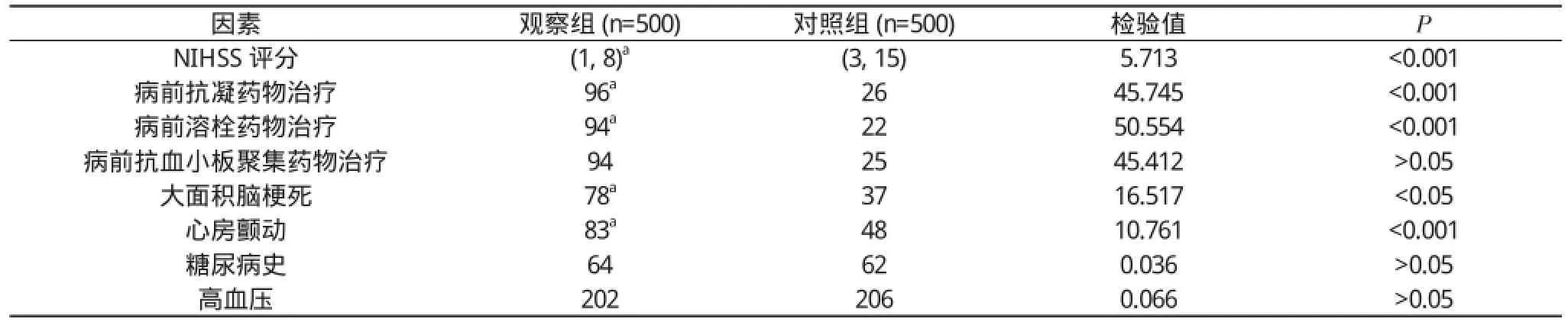

2. 1 单因素分析 两组病前抗血小板聚集药物治疗、糖尿病史、高血压患者比例比较差异无统计学意义(P>0.05)。观察组中大面积脑梗死、病前抗凝药物治疗、病前溶栓药物治疗、心房颤动患者比例显著高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。观察组NIHSS评分低于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

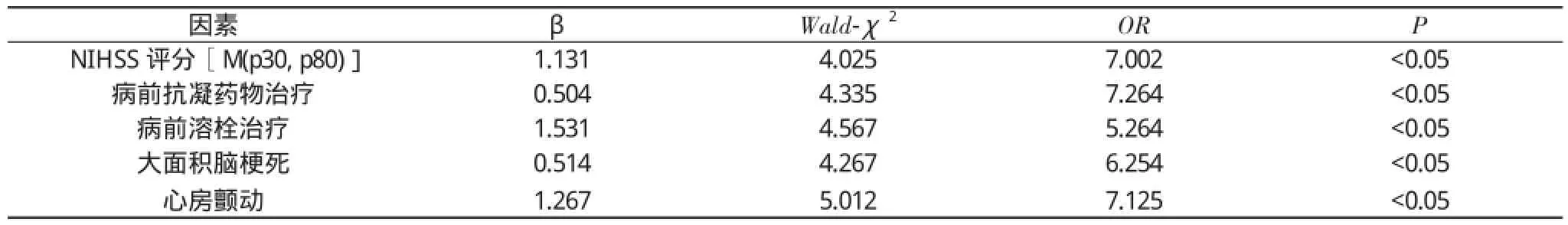

2. 2 多因素分析 影响患者急性脑梗死出血转化的危险因素有NIHSS评分、抗栓药物治疗、心房颤动、脑梗死面积。见表2。

2. 3 抗凝药物和溶栓药物治疗的影响比较 观察组患者发病前使用华法林、rt-PA、阿司匹林这三种溶栓药物的比例分别为13.8%(69/500)、14.2%(71/500)、8.4%(42/500), 显著高于对照组的4.2%(21/500)、5.4%(27/500)、4.0%(20/500), 差异有统计学意义(P<0.05)。速碧林和氯吡格雷使用比例比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表1 两组患者单因素分析[M(p30, p80), n]

表2 两组患者多因素分析

表3 抗凝药物和抗栓药物治疗的影响比较(n)

3 讨论

脑梗死后出血转化会导致患者病情的恶化, 给患者带来精神和身体的双重痛苦, 严重者甚至会出现死亡。造成脑梗死后出血的原因很多[3], 如血压的改变、心房颤动、血脂异常、大面积脑梗死等。出血转化的主要机制有血脑屏障完整性破坏、通透性增高和侧支循环的开放及缺血再灌注损伤[10-13]。近年来, 越来越多的老年疾病患者出现, 脑梗死和心脑血管的发病率增高。为了进行预防, 很多老年患者常会使用一些抗凝药物和抗血小板聚集药物, 而这种方式无疑增加了出血转化的风险[14-16]。本文共选取2014年5月~2016年5月本院收治的脑梗死患者1000例进行分析, 经研究发现, NIHSS评分、抗凝药物治疗、溶栓药物治疗、心房颤动、脑梗死面积为主要影响因素。

综上所述, 影响患者急性脑梗死出血转化的危险因素有NIHSS评分、病前溶栓药物治疗、病前抗凝药物治疗、心房颤动、脑梗死面积, 而与出血转化密切相关的有抗凝药物的使用和溶栓治疗, 医护人员要做好预防和治疗工作。

[1] 王本国, 林棉, 杨楠, 等. 脑梗死后出血转化与脑微出血及其它危险因素的相关性研究. 中华神经医学杂志, 2011, 10(8):805-809.

[2] 刘思维, 周立春, 贾伟华. 脑梗死发病前使用抗栓药物治疗对急性脑梗死后出血转化的影响分析. 临床和实验医学杂志, 2016, 15(11):1039-1042.

[3] 陈娟, 白青科, 赵振国, 等. 不同时间窗超急性期脑梗死静脉溶栓后出血转化及凝血标志物的变化的研究. 中风与神经疾病, 2013, 30(4):369-370.

[4] 陈艳超, 雷春艳, 刘鸣. 急性脑梗死后出血转化与病前抗栓治疗的相关性研究. 中国脑血管病杂志, 2015(4):174-179.

[5] 宋国栋. 预防性使用抗栓药物对急性脑梗死后出血转化的影响. 临床急诊杂志, 2016(4):269-273.

[6] 陆霞. 急性脑梗死静脉溶栓后颅内出血转化的相关因素分析.温州医科大学, 2015.

[7] 杨润华, 范赟芝, 张龙海, 等. 急性脑梗死患者静脉溶栓治疗后出血性转化的影响因素研究. 实用心脑肺血管病杂志, 2015, 23(12):16-19.

[8] 王世芳, 肖卫民, 吴志强. 急性脑梗死静脉溶栓后早期脑出血转化的相关因素分析. 赣南医学院学报, 2013, 33(2):199-202.

[9] 贺涓涓, 尚文锦, 吴琪, 等. 脑梗死静脉溶栓治疗后出血性转化临床分析. 中国神经免疫学和神经病学杂志, 2012, 19(3):170-174.

[10] 龙汉春, 彭国光, 陈映, 等. 脑梗死患者溶栓后出血转化的影响因素分析. 中国现代医学杂志, 2016, 26(20):107-110.

[11] 陈雷. 急性脑梗死后出血转化的临床特征研究分析. 中外健康文摘, 2013(48):36-37.

[12] 岳红, 李伟荣. 脑梗死出血性转化相关危险因素的分析. 中国药物与临床, 2012, 12(6):806-808.

[13] 权萍, 季洪. 溶栓、抗凝及抗血小板治疗与脑微出血、脑梗死后出血性转化的相关性. 大家健康旬刊, 2016, 10(12):3-4.

[14] 庄葛, 宋彦, 韩悦. 脑微出血与急性脑梗死出血性转化的临床分析. 中国实用神经疾病杂志, 2014(24):65-66.

[15] 李晓岚. 脑梗死后出血性转化的临床特征及危险因素分析. 临床和实验医学杂志, 2014, 13(1):45-48.

[16] 张伟, 颜津津, 廖品君, 等. 脑梗死急性期早期抗血小板治疗的效果及其出血转化的影响因素分析. 牡丹江医学院学报, 2016, 37(6):28-30.

10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2017.08.069

2017-03-17]

121000 锦州医科大学附属第一医院