漢《赤伏符》釋義

劉力耘

漢《赤伏符》釋義

劉力耘

史稱漢光武帝非常重視讖緯,因《赤伏符》稱帝,又據此任王梁爲大司空,《赤伏符》也因光武帝而廣爲人知。以往的研究側重於單純考察《赤伏符》産生的時間和背景,對符文本身的解讀不夠,不利於準確把握符文産生的時間。本文結合西漢中後期的思想背景,分析《赤伏符》的内容和寓意,認爲符文中的“龍鬥野”是“帝王感生説”和《京氏易傳》影響的産物;“四七之際”是象數與陰陽五行合流理論的反映;而“王良主衛作玄武”,則是由《左傳》所述的史實,發展爲占星學説,又結合五行四象一系列理論衍生的結果;並推測《赤伏符》可能産生於王涉勸説劉歆反叛王莽之時。

關鍵詞:光武帝《赤伏符》讖緯

史稱漢光武帝劉秀非常重視讖緯,其於建武元年(25)稱帝,就是號稱應《赤伏符》“劉秀發兵捕不道,四夷雲集龍鬥野,四七之際火爲主”之讖。①《後漢書》卷一上《光武帝紀上》,北京,中華書局,1965年,頁21。即位之後,光武帝又據《赤伏符》文“王梁主衛作玄武”任命王梁爲大司空。①《後漢書》卷二二《王梁傳》,頁774。《赤伏符》也因光武帝而廣爲人知。

除了與光武帝的登基密切相關外,《赤伏符》還可能與發生在新莽後期的劉歆圖叛事件有關。據《漢書·王莽傳下》:

先是,衛將軍王涉素養道士西門君惠。君惠好天文讖記,爲涉言:“星孛掃宫室,劉氏當復興,國師公姓名是也。”涉信其言,以語大司馬董忠,數俱至國師殿中廬道語星宿,國師不應。後涉特往,對歆涕泣言:“誠欲與公共安宗族,奈何不信涉也!”歆因爲言天文人事,東方必成。涉曰:“……董公主中軍精兵,涉領宫衛,伊休侯主殿中,如同心合謀,共劫持帝,東降南陽天子,可以全宗族……”歆怨莽殺其三子,又畏大禍至,遂與涉、忠謀,欲發。歆曰:“當待太白星出,乃可。”②《漢書》卷九九下《王莽傳下》,北京,中華書局,1962年,頁4184。

按劉歆於漢哀帝建平元年(前6)改名劉秀,新莽始建國元年(9)封國師公。③參見錢穆《劉向歆父子年譜》,載《錢穆先生全集·兩漢經學今古文平議》(新校本),北京,九州出版社,2011年,頁69—70,106—107。因此,西門君惠所説的“國師公姓名”當指劉歆的新名“劉秀”,即西門君惠對董涉所言讖語中必有“劉秀”二字。又據《後漢書·鄧晨傳》:

王莽末,光武嘗與兄伯升及晨俱之宛,與穰人蔡少公等讌語。少公頗學圖讖,言劉秀當爲天子。或曰:“是國師公劉秀乎?”光武戲曰:“何用知非僕邪?”坐者皆大笑,晨心獨喜。及光武與家屬避吏新野,舍晨廬,甚相親愛……及漢兵起,晨將賓客會棘陽。④《後漢書》卷一五,頁582—583。

光武起兵在地皇三年(22)十月,到宛地則在這一年的十月之前。⑤《後漢書》卷一上《光武帝紀上》,頁2。第二年,即地皇四年七月,劉歆圖叛王莽,事情敗露自殺。①參見錢穆《劉向歆父子年譜》,頁146—147。所以上引文中蔡少公和光武等人説話的時候,劉歆依然是國師公,名爲劉秀,而這時光武帝還没有起兵。從上面兩段引文看,蔡少公所説的讖語,很可能和西門君惠告訴王涉的讖語相似甚至相同,因爲都有“劉秀”一詞,所以很容易讓人聯想到《赤伏符》。

與《赤伏符》相關的記載主要就是這些,因在西漢末年的政治氛圍中非常顯眼,而受到學者的普遍關注。但是,學界對於符文産生的時間和背景卻有很大爭議,主要觀點可歸納爲四種:

第一種觀點認爲,《赤伏符》至少在光武帝出生之前就廣爲流傳,光武帝的取名、劉歆的改名,可能都與符文有關。東漢時就有人認爲,劉歆改名是爲了應《赤伏符》之讖,②《漢書·楚元王傳》“歆以建平元年改名秀”下顔師古注引應劭云:“《河圖赤伏符》云‘劉秀發兵捕不道,四夷雲集龍鬥野,四七之際火爲主’,故改名,幾以趣也。”《漢書》卷三六,頁1972。《後漢書·竇融傳》講到竇融據河西時,有“智者皆曰:‘漢承堯運,歷數延長。今皇帝姓號見於圖書……故劉子駿改易名字,冀應其占。及莽末,道士西門君惠言劉秀當爲天子,遂謀立子駿。’”《後漢書》卷二三,頁798。現代學者仍有持此論者,並且因爲劉歆改名與光武帝出生在同一年(即哀帝建平元年,前6),所以認爲光武帝取名劉秀,可能也是爲了應《赤伏符》之讖。③如鍾肇鵬《讖緯論略》,瀋陽,遼寧教育出版社,1991年,頁26—27;丁鼎《神秘的預言》,太原,山西人民出版社,1993年,頁61;張廣保《緯書與漢代政治》,載《原道》(5),貴陽,貴州人民出版社,1999年,頁265—266。

第二種觀點認爲,《赤伏符》産生於地皇四年(24)七月劉歆圖叛之時。時值光武兄長劉縯被害、光武帝取得昆陽大捷之際,光武帝成爲劉歆等人復興漢室的希望與寄托,所以王涉與劉歆密謀時纔會説“東降南陽天子”,“南陽天子”指的就是光武。④如陳槃《古讖緯研討及其書録解題》下,上海古籍出版社,2010年,頁452;黄復山《東漢讖緯學新探》,臺北,學生書局,2002年,頁40。這種看法認爲西門君惠説的讖記就是《赤伏符》,卻没有注意到上引《後漢書·鄧晨傳》中蔡少公的讖記,是出現在光武帝起兵之前的。

第三種觀點認爲,《赤伏符》産生於更始三年(25)光武帝平定河北以後、稱帝高邑之前。理由是,劉歆圖叛時,更始已經稱帝,是當時廣爲認同的漢家正統,“東降南陽天子”應該是指更始帝劉玄,而不論是劉歆還是光武,當時都没有資格成爲“天子”。也就是説,更始三年以前並不存在含有劉秀當爲天子之意的讖語,史籍中所載西門君惠和蔡少公的讖記,都是後來史官爲了神化光武而杜撰的,並不可信。①楊權《新五德理論與兩漢政治》,北京,中華書局,2006年,頁223—231。第二、三種觀點的共同之處,在於認爲《赤伏符》中的“劉秀”指的是光武帝,而且都有效地反駁了劉歆改名是爲了應《赤伏符》的傳統説法。②最早提出質疑的似是錢穆,他認爲劉歆改名是爲了避漢哀帝(劉欣)的名諱,應劭等人的説法並不可信。見錢穆《劉向歆父子年譜》,頁70。其後,陳槃、黄復山、楊權等學者都從不同角度進行了詳細反駁。

第四種觀點認爲,《赤伏符》在哀平之際就廣爲流傳了,但不是寫作“劉秀”,而是寫作“劉季”,指漢高祖劉邦,直到劉歆圖叛時,符文纔被改作“劉秀”,用來爲劉歆服務。該説認爲,一方面,從前引《後漢書·鄧晨傳》關於蔡少公言讖的記載看,當時人都認爲讖記中的“劉秀”指劉歆而非光武,所以《赤伏符》不會是爲光武所作。另一方面,《赤伏符》也不是爲劉歆所創,因爲他没有事迹可應符文中的“四七之際”。③見陳蘇鎮《讖緯與〈公羊〉學的關係及其政治意義》,載《中國古代政治文化研究》,北京大學出版社,2009年,頁20—24。這種觀點實際上是對第一種觀點的改進,解釋了爲什麽《赤伏符》在劉歆改名之前就已經産生,二者的共識是讖言在哀平之際就已經基本定型了。

以往學者對《赤伏符》的討論和研究大都側重於考察其産生的時間和背景,對於符文本身的解讀重視不夠,一定程度上影響了對符文的把握,難免出現歧見和紛爭。本文接下來將結合西漢中後期的思想背景,逐句解釋符文的内容,希望通過對符文本身的解讀,爲進一步討論其産生的時間和背景提供一些新的思路。

一 四夷雲集龍鬥野

首句“劉秀發兵捕不道”,意思淺顯直白。次句爲“四夷雲集龍鬥野”,按所謂“四夷雲集”,當是“四方雲集”之意。先秦到西漢的文獻講到“四夷”,或者側重於强調其在文化上與中原地區的差别,如《淮南子·齊俗訓》言“四夷之禮不同”;①何寧《淮南子集釋》卷一一,北京,中華書局,1998年,頁781。或强調其位於中原的周邊,處偏遠之地,並無文化上的歧視之義。當“四夷”作周邊解時,往往可以和“四海”、“四方”等詞語混用。如《淮南子·原道訓》云:“施之以德,海外賓伏,四夷納職。”②何寧《淮南子集釋》卷一,頁30。而《管子·霸言》則云:“等列諸侯,賓屬四海,時匡天下。”③黎翔鳳《管子校注》,北京,中華書局,2006年,頁463。《管子》的“四海”即《淮南子》的“四夷”。又如《莊子·天下》云:“墨子稱道曰:昔者禹之湮洪水,決江河而通四夷九州也。”④郭慶藩《莊子集釋》卷一〇下,北京,中華書局,1961年,頁1077。《鹽鐵論·未通》作:“禹平水土,定九州,四方各以土地所生貢獻。”⑤王利器《鹽鐵論校注》卷三,北京,中華書局,1992年,頁190。《鹽鐵論》的“四方”即《莊子》的“四夷”。所以,《赤伏符》中“四夷雲集”當是四方之人雲集。《初學記》將《赤伏符》文直接寫作“四方雲集龍鬥野”,⑥《初學記》卷九,北京,中華書局,1962年,頁205。也可爲佐證。

四方雲集之人究竟指什麽人?過去有兩種説法,一種認爲指幫助光武成事的各方賢臣猛將。①清人盧金鏡《周易外傳》卷三云:“彊華奉赤伏符來獻曰:‘劉秀發兵捕不道,四夷雲集龍鬥野,四七之際火爲主。’乃即位,後因以雲臺二十八將爲應四七之讖。《易》曰:‘大蹇朋來。’按:大蹇者,宗社存亡所關非常之難也,非豪杰雲集羣策羣力不足以紓難而成功。光武值莽之簒,大蹇也,而當時將佐耿純所謂攀龍鱗附鳯翼者如此其多,洵朋來哉。”載《四庫未收書輯刊》第九輯,1册,北京出版社,2000年,頁50上。這種解釋不僅以《赤伏符》的指向是光武爲前提,還使《赤伏符》與光武的聯繫更加緊密。另一種觀點則認爲四方之人與接下來的鬥野之龍都是指當時的各方割據勢力,如杜篤上書光武帝反對定都洛陽時就提到:

天畀更始,不能引維,慢藏招寇,復致赤眉。海内雲擾,諸夏滅微;羣龍並戰,未知是非。《赤伏符》曰:“四夷雲擾,龍鬥於野。”《易》曰:“龍戰於野。”謂更始敗後,劉永、張步等重起,未知受命者爲誰也。②《後漢書》卷八〇上《文苑傳上·杜篤》,頁2605—2606。

杜篤《論都賦》所言“海内雲擾,諸夏滅微,羣龍並戰”,顯然是化用《赤伏符》“四夷雲集龍鬥野”。李賢注進一步解釋羣龍指的是更始帝失敗後,於更始三年(25)即建武元年十一月稱帝的劉永,③《後漢書》卷一上《光武帝紀上》,頁25。和投靠他的張步等。這種把“龍鬥野”解釋爲“羣龍並戰”,顯然不夠合理。龍一般用來比喻君主,如《吕氏春秋》載介子推有詩:“有龍于飛,周遍天下,五蛇從之,爲之丞輔。”高誘注云:“龍,君也,以喻文公。”④陳奇猷《吕氏春秋新校釋》卷一二《介立》,上海古籍出版社,2002年,頁634,636。又秦始皇時有“今年祖龍死”的讖言,王充《論衡》言:“祖,人之本;龍,人君之象也。”⑤黄暉《論衡校釋》卷二二《紀妖》,北京,中華書局,1990年,頁9240。所以“龍鬥野”只能是指當天命的君主,而不能指代各方割據勢力。

其實,《赤伏符》中出現“龍”並不單爲了指代君主,而是另有深意。讖緯中雖然不乏使用“龍狀”、“龍顔”等詞形容上古帝王,但相比居其他德運的帝王,居火德的帝王與龍的關係更爲密切。讖緯中,上古帝王感生的標誌在運序安排上,與劉歆《世經》中的帝德譜幾乎一樣。比如伏羲、帝嚳、后稷都是其母履迹感生,《世經》中他們都是居木德的帝王;又如少昊、夏禹都是其母感星而生,《世經》中他們都是居金德的帝王。《世經》中居水德、土德的帝王,緯書中記載其感生方式也都非常相似。①關於這一點,學者已有討論。參見安居香山、中村璋八輯《緯書集成》,石家莊,河北人民出版社,1994年,頁75;楊權《新五德理論與兩漢政治》,頁351—365。而《世經》中居火德帝王的由來,無一例外是其母感於龍。如神農母“有喬氏之女名登,爲少典妃,遊於華陽,有神龍首,感女登於常羊”,②《太平御覽》卷七八引《帝王世紀》,北京,中華書局影印,1960年,頁365上。生了炎帝神農;又如“堯母慶都……赤龍與慶都合婚,有娠,龍消不見”。③《太平御覽》卷八〇引《春秋合誠圖》,頁373上。另外《詩含神霧》也有“慶都與赤龍合,婚生赤帝,伊祁堯也。”《初學記》卷九,頁202。還有西漢的開國皇帝劉邦,“後赤龍感女媪,劉季興”。④《太平御覽》卷一三六引《詩含神霧》,頁659上。可見《赤伏符》中提到龍,與下一句的“火爲主”一樣,暗指的都是居火德的西漢皇室成員。

赤伏符既然需要龍這個意象,爲什麽非要説“龍鬥野”呢?《易經·坤卦》云:“上六:龍戰於野,其血玄黄。”⑤《周易正義》卷一,十三經注疏本,北京,中華書局影印,1980年,頁18下。《説文解字·戈部》:“戰,鬥也。”⑥《説文解字》卷一二下,北京,中華書局影印,1963年,頁266上。因此“龍鬥野”應當是借用《易經》的典故。西漢影響非常大的、以災異解釋《易經》的《京氏易傳》對這段内容作了一番闡釋:

坤純陰用事,象配地,屬土,柔道光也。陰凝感,與乾相納,臣奉君也。《易》云:“黄裳元吉。”六二内卦陰處中,臣道正也,與乾爲飛伏。宗廟居世,三公爲應,未免龍戰之災,無成有終。陰成陽君,臣不敢爲物之始,陽唱陰和,君命臣終其事也。……陰極則陽來,陰消則陽長,衰則退,盛則戰。《易》云:“上六,龍戰于野,其血玄黄”,陽屬。乾配西北積陰之地,陰盛故戰,乾坤並處,天地之氣雜,稱玄黄也。陽蕩陰。①《京氏易傳》卷中,四部叢刊縮印本,11册,頁14上—下。

《京氏易傳》以乾爲陽爲君,以坤爲陰爲臣,象地屬土,“初六”陰漸凝,尚可與乾相納,象徵“臣奉君”,君臣各居本位,因此是“黄裳元吉”。至“上六”,陰極,故陽來只能亢於外,則“龍戰於野”。此時乾配西北,而西北爲積陰之地,反映到君臣關係上,則是西北方有臣强主弱,君臣不分,因此纔有象徵君的“乾”(也就是龍)要“戰鬥野”,要“蕩陰”。如果以《京氏易傳》中對於“龍鬥野”的解釋來比附現實,主角若是劉邦顯然説不通,劉邦開始並不是君,也並不是因爲君弱臣强纔要“鬥”,以便正君臣之位的。而如果《赤伏符》是爲劉歆圖叛王莽所造,那麽就合情合理了。

王莽本是臣,是土,是陰,居西北之地(指長安),而陰極盛時,陽只能居於外,所以君臣顛倒,而此時劉歆就是代表漢家正統(即陽)來與王莽(即陰)“戰”,所以《赤伏符》言“龍鬥野”。因戰於西北,而太白星主西方主殺,②如《易緯·辨終備》“拒白甄商金大謀兵”,鄭玄注:“太白之主殺罰。”《緯書集成》,上海古籍出版社影印,1994年,頁42下。所以《漢書·王莽傳下》記載劉歆“遂與涉、忠謀,欲發,歆曰:‘當待太白星出,乃可。’”③《漢書》卷九九下,頁4184。劉歆在行動前堅持要見到太白星,大概是爲了與《赤伏符》應合,以爲上天的預兆。

二 四七之際火爲主

關於《赤伏符》中“四七”一詞,最早的解釋當屬李賢注,其曰:“四七二十八也,自高祖至光武初起,合二百二十八年,即四七之際也。”①《後漢書》卷一上《光武帝紀上》,頁22。以後大多沿襲此説,但近些年來不斷受到質疑,如有學者指出:李賢之説“增‘二百’一數,近似冗贅附會。考光武封禪銘文嘗言‘年二十八載興兵’,自謂起兵時年二十八,以此詮解‘四七’,或更合於讖文之意”。②黄復山《東漢讖緯學新探》,頁54。認爲四七可能指光武起兵年齡的説法,古已有之,如王幼學《通鑑綱目集覽》云:“四七二十八也,自高祖至光武初起,合二百二十八年,即四七之際也。或謂光武以二十八歲起兵,故云四七之際。又二十八將,亦應四七之數。”③《資治通鑑綱目》卷八下,文淵閣四庫全書本,689册,頁523上。

光武據《赤伏符》即位在先,封雲臺二十八將在後,則封二十八將自然是應讖之舉,没有疑問。《赤伏符》中四七是否暗指光武起兵年齡,涉及到對《赤伏符》産生的時間與背景的認識。如果我們暫時抛開《赤伏符》所指是光武這個前提,可以嘗試探尋其他的解釋。近年,陳蘇鎮先生《讖緯與〈公羊〉學的關係及其政治意義》一文認爲“劉邦建漢在孔子獲麟二百七十五年之後”,因此“如果將《赤伏符》所謂的‘四七之際’理解爲第二十八個十年之間,即二百七十一年到二百八十年之間,便正合‘二百七十五歲’之數”。④陳蘇鎮《讖緯與〈公羊〉學的關係及其政治意義》,頁23。

讖緯中兩數連用常常表示這兩個數字相乘,也常用兩數相乘的十倍來表示年數。例如《周易·乾鑿度》卷下:“八九七十二,録圖起。”鄭玄注:“八九相乘七十二歲,而七百二十歲,復於冬至甲子生,象其數以爲軌焉,故曰録圖起之。”①《周易·乾鑿度》卷下,《緯書集成》,頁59下。又如《易緯·是類謀》:“五九之數,頓道之維。”鄭玄注云:“五九者,四百五十年,於九百歲之軌爲半。”②《易緯·是類謀》,《緯書集成》,頁84下。然而仔細分析,就會發現此類七百二十或四百五十都是實指,並非約數,且文獻中也並没有與以二百八十指代二百七十五類似的例子,所以這個説法略顯證據不足。

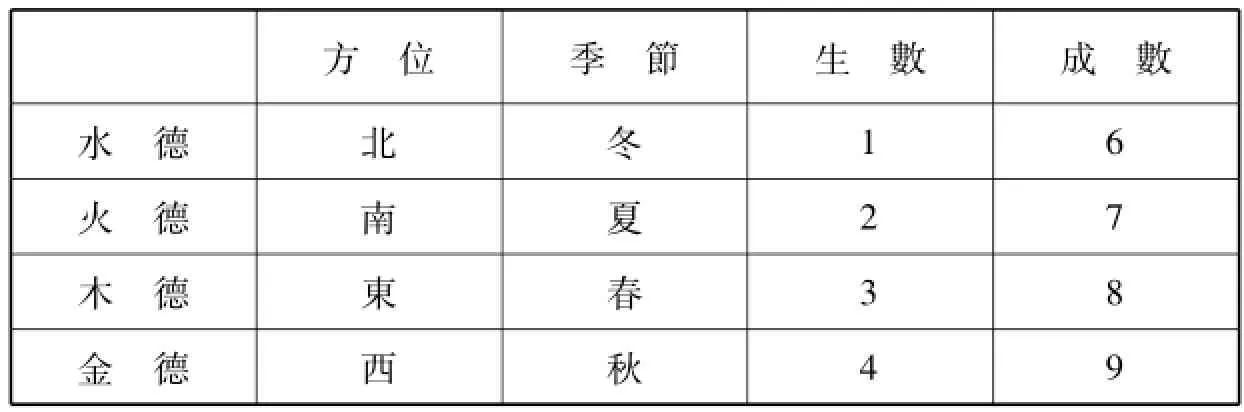

歷代解釋“四七”的學者都把注意力集中在四七相乘的結果即“二十八”上,卻忽略了四與七這兩個數字本身。最晚至戰國就出現了六、七、八、九與包含了方位、顔色、先王等廣義的五行學説相配的思想。其中,數字七與南方、赤色、炎帝、祝融等火德系統中的元素相對應。如《墨子·迎敵祠》:

敵以東方來,迎之東壇,壇高八尺,堂密八。年八十者八人,主祭青旗。青神長八尺者八,弩八,八發而止。將服必青,其牲以雞。敵以南方來,迎之南壇,壇高七尺,堂密七。年七十者七人,主祭赤旗。赤神長七尺者七,弩七,七發而止。將服必赤,其牲以狗。敵以西方來,迎之西壇,壇高九尺,堂密九。年九十者九人,主祭白旗。素神長九尺者九,弩九,九發而止。將服必白,其牲以羊。敵以北方來,迎之北壇,壇高六尺,堂密六。年六十者六人,主祭黑旗。黑神長六尺者六,弩六,六發而止。將服必黑,其牲以彘。③孫詒讓《墨子閒詁》卷一五,北京,中華書局,1986年,頁528。關於《墨子·迎敵祠》一篇的寫作年代,歷來存在爭議,有學者認爲其思想頗似於《吕氏春秋》,應當成於《吕覽·十二紀》後,大略出於漢人之手。見龐樸《稂莠集·先秦五行説之嬗變》,上海人民出版社,1988年,頁466。也有學者主張爲秦人之書。見岑仲勉《〈墨子〉城守各篇簡注·再序》,北京,中華書局,1958年,頁8。目前學術界一般認爲包括《墨子·迎敵祠》的《墨子》城守各篇雖成書較晚,且各篇成書時間不一,但不晚於戰國,《迎敵祠》應當成書於“秦稱王以前”,即前325年。見李學勤《雲夢秦簡研究·秦簡與〈墨子〉城守各篇》,北京,中華書局,1981年,頁324—325。《禮記·月令》也有“孟夏之月,日在畢……其日丙丁,其帝炎帝,其神祝融……其數七”;“仲夏之月,日在東井……其日丙丁,其帝炎帝,其神祝融……其數七”;“季夏之月,日在柳……其曰丙丁,其帝炎帝,其神祝融……其數七”。①《禮記正義》卷一五,十三經注疏本,頁1364下,1370下。《淮南子》中也有相同的記載,高誘於《淮南子》卷四《墬形訓》“赤澒七百歲生赤金”下注曰:“南方火,其色赤,其數七,故七百歲而一化也。”何寧《淮南子集釋》,頁376。又於卷五《時則訓》“其數七”下注曰:“其數七,五行數五,火第二,故曰七也。”何寧《淮南子集釋》,頁395。可見東漢學者對於“其數七”的理解。與《墨子》的講法一致。

見於《迎敵祠》和《月令》的這種數字與五行相配的思想,到了漢代得到了進一步的發揚。在兩漢流行的理論中,“七”作爲成數,是生數“二”與“五”相配的結果,表示火德,爲“少陽”,與南方對應。②這種理論在兩漢非常流行,文獻中隨處可見,如揚雄《太玄》有“三八爲木,爲東方,爲春……色青”;“四九爲金,爲西方,爲秋,……色白”;“二七爲火,爲南方,爲夏……色赤”;“一六爲水,爲北方,爲冬……色黑”;“五五爲土,爲中央,爲四維……色黄”。《太玄集注》卷八,北京,中華書局,1998年,頁195—199。緯書中也不乏其例,如《周易·乾鑿度》卷上云:“故陽以七、陰以八爲彖。易,一陰一陽,合而爲十、五,之謂道。陽變七之九,陰變八之六,亦合於十、五。”《緯書集成》,頁46下—47上。東漢時學者更是普遍接受了這個觀點,如班固解釋《左傳》中“妃以五成”云:“天以一生水,地以二生火,天以三生木,地以四生金,天以五生土。五位皆以五而合,而陰陽易位,故曰‘妃以五成’。然則水之大數六,火七,木八,金九,土十。”《漢書》卷二七上《五行志上》,頁1328。賈公彦在進一步解釋鄭玄的《周禮》注時,曾較爲全面地概括了這一思想:

天一生水北方,地二生火南方,天三生木東方,地四生金西方,天五生土中央,是謂陽無匹陰無耦;又地六成水北方,天七成火南方,地八成木東方,天九成金西方,地十成土中央,是謂陽有匹陰有耦。龜取生數一二三四五,蓍取成數六七八九十,若然東方南方生長之方,故七爲少陽八爲少陰,西方北方成熟之方,故九爲老陽六爲老陰,不取十者,中央配四方故也。①《周禮注疏》卷三三《夏官·校人》,十三經注疏本,頁860上—中。

也就是説,原本一、二、三、四生水、火、木、金,但屬於“陽無匹、陰無耦”,不合陰陽相配的法則,所以配以五,得成數六、七、八、九,纔是“陽有匹,陰有耦”。這種思想包含了《易經》筮

數、五行和陰陽理論,是上述三種學説的合流。《尚書·洪範》言:“五行一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”②《尚書正義》卷一二,十三經注疏本,頁188中。是以生數序言五行。又《周易·繫辭傳》有“天一,地二,天三,地四,天五,地六,天七,地八,天九,地十”,③《周易正義》卷七,十三經注疏本,頁81下。是生數成數與天地即陰陽相配,其中五行與陰陽以數字爲橋樑而結合,成水爲六爲陰爲冬季爲北方,火爲七爲陽爲夏季爲南方,木爲八爲陰爲春季爲東方,金爲九爲陽爲秋季爲西方,又因夏爲陽氣逐漸强盛之際,故七爲少陽,而秋爲陽氣將衰而陰氣將盛之際,故九爲老陽。

數字与五行對照表

兩漢數字與五行相配的思想,見於文獻者非常多,不能具引。數字七在成數中表示火德,代表陽氣逐漸强盛的少陽。這恰好與西漢中後期認同的“五行相生”、“堯後火德”的思想吻合,而“四七”相配又被認爲是文王推衍卦爻時的方法。如《周易·乾鑿度》:“堯以甲子受天元,爲推衍,以往六来八往九来七爲世軌者,文王推爻,四乃術數。”①《周易·乾鑿度》卷下,《緯書集成》,頁57下。其下鄭玄有注曰:“易有四象,文王用之焉。往布六於北方以象水,布八於東方以象木,布九於西方以象金,布七於南方以象火。如是備爲一爻而正爲四營而成,由是故生四八、四九、四七、四六之數,爻倍之則每卦率得七百二十歲,言往來者,外陽内陰也。”《周易·乾鑿度》卷下,《緯書集成》,頁57下—58上。當時流行的思想以成數六七八九爲“世軌”,以“四”爲文王推衍卦爻的“術數”,又言“一軌享國之法,陽得位以九七,九七者,四九、四七者也。陰得位以六八,六八者,四六、四八也。陽失位三十六,陰失位二十四。”鄭玄注曰:“四九爲三十六,四七爲二十八,合得六十四,四六爲二十四,四八爲三十二,合得五十六,此文王推爻爲一世凡七百二十歲。”②《周易·乾鑿度》卷下,《緯書集成》,頁56上—下。也就是説陽在位是“四七”、“四九”,陰在位是“四六”、“四八”;又因“九”爲“老陽”,爲陽遞減之時,“六”爲“老陰”,爲陰遞減之時,故四九、四六曰“失位”。那麽反過來“七”爲“少陽”,爲陽遞增之時,四七也就可以説是陽初得位,它的趨勢是陽逐漸强盛的,對應到人事中就是以火爲德的劉姓漢室會欣欣向榮。所以説,赤伏符中“四七之際”並不是一個年數的暗示,而是陰陽五行理論的産物,“四七之際”就是“少陽”在位,也就是“火爲主”,所以以“火爲主”承接“四七之際”也是非常通順的。

三 王梁主衛作玄武

《赤伏符》中除上文所述“劉秀發兵捕不道,四夷雲集龍鬥野,四七之際火爲主”外,還有“王梁主衛作玄武”,①《後漢書·王梁傳》:“赤伏符曰:‘王梁主衛作玄武。’帝以野王衛之所徙,玄武,水神之名,司空,水土之官也,於是擢拜梁爲大司空,封武强侯。”頁774。此句學界關注不多,下文試作簡要分析。

“王梁主衛作玄武”,《後漢紀》作“王良主衛作玄武”,校注者認爲讖文本當作“王良主衛作玄武”,光武登基後爲了據此任命王梁,所以纔將讖語改作“王梁主衛作玄武”,因此造成文獻中的不同寫法。②《後漢紀·光武帝紀三》校注:“讖文‘王良’,《類聚》卷四七引《續漢書》、《初學記》卷一一引華嶠書、范書、《通鑑》均作‘王梁’。惟汪文臺《七家後漢書》所輯華嶠書與袁紀同。按讖文或本作‘良’,後以梁應讖出任司空,而諸書改之,袁紀當仍其舊文也。”袁宏撰,周天游《後漢紀校注》卷三,天津古籍出版社,1987年,頁65。王良是東周時期善於駕車的人,曾在趙簡子攻鄭的戰役中爲簡子駕車。《左傳·哀公二年》記載:“甲戌,將戰,郵無恤御簡子,衛太子爲右。登鐵上,望見鄭師衆,大子懼,自投於車下,子良授大子綏而乘之……郵良曰:‘我兩靷將絶,吾能止之,我御之上也。’”③《春秋左傳正義》卷五七,十三經注疏本,頁2156下,2157中。戰役開始之前,衛太子因害怕而墜車,王良幫助他重新登上戰車,在戰役中,王良更是在“兩靷將絶”的情況下穩住戰車,使趙簡子一方贏得勝利,這就是“王良主衛”、王良善御的史源。關於王良善御,文獻多有提及。如《韓非子·難勢》云:“夫良馬固車,使臧獲御之則爲人笑,王良御之而日取千里,車馬非異也,或至乎千里,或爲人笑,則巧拙相去遠矣。”④陳奇猷《韓非子新校注》卷一七,上海古籍出版社,2000年,頁942。而“王良”又寫作“王梁”,如《荀子·正論》:“王梁、造父者,天下之善馭者也。”⑤王先謙《荀子集解》卷二,北京,中華書局,1988年,頁337。可見最晚至《荀子》時“王良”、“王梁”就可兩寫。因此,《赤伏符》在流傳中很可能也是兩種寫法並存的,並非如《後漢紀》的校注者所言是光武爲了以王梁應讖而改寫讖文的。

王良善御,後世便以星托名王良,在星占系統中主御、主車馬。《吕氏春秋·審分》“王良之所以使馬者”下高誘注:“王良,晉大夫孫無正郵良也,以善御之功,死托精於星,天文‘王良策駟’是也。”①陳奇猷《吕氏春秋新校釋》卷一七,頁1040,1046。又因“良”也可寫作“梁”,故其星也主橋樑、關津。緯書《河圖·帝覽嬉》云:“太白入王良,人主以車爲弊,馬多死,關津不通,國有憂。”②《七緯拾遺》,《緯書集成》,頁1099上。歷代星占書中有很多關於王良星的記載,多爲“主水道、河梁”、“主天馬”,有“王良星移,則有兵,以東西南北處所在,王良星不具,津河道不通。王良策馬,車騎滿野,天下大亂,兵大起,明君出,期不出三年”的説法,詳見《開元占經》卷六五“王良星占三十”。《唐開元占經》,文淵閣四庫全書本,807册,頁645上。再者,《左傳》中王良既“主衛”,根據二十八宿的分星與分野對照表來看,衛國對應的是室、壁二宿,而這二宿正好屬於北方七宿,因北方七宿組成了蛇與龜的形象,所以稱玄武。③盧央《中國古代占星學》,北京,中國科學技術出版社,2007年,頁319。

“王良(梁)主衛”本出於《左傳》記載的歷史,其後“王良”借爲星名,在占星理論中王良星主車馬與主關津並稱,則可證明良、梁二字本可混用。“王良主衛”産生後,後人又以占星中分星與分野的理論,將衛國與室、壁北方二宿對應,因此説“作玄武”,也就是順理成章的了。“王良主衛作玄武”原本可能是星占書或緯書中的一句話,後來受到光武帝的重視,據此任命了王梁爲司空。

由上文的分析可見,《赤伏符》“劉秀發兵捕不道,四夷雲集龍鬥野,四七之際火爲主”字面意思可以解釋爲:“劉秀”派出或調動軍隊,抓捕所爲不合道義的人。四方勢力雲集紛爭,真正當天命的帝王(陽),卻因臣子(陰)的過分强大不得在位,此時陰極盛而陽極衰。在陽逐漸强盛的時候,居火德的帝王會成爲天下的主宰。至於其中的“劉秀”到底指何人,關係到《赤伏符》産生的時間和背景,還需要進一步探索。

首先,劉歆於建平元年(前6)的改名是爲了避諱而不是應讖,這點前人辯駁已詳,①詳見錢穆《劉向歆父子年譜》,頁70;陳槃《古讖緯研討及其書録解題》下,頁452;黄復山《東漢讖緯學新探》,頁26;楊權《新五德理論與兩漢政治》,頁224—225。可以確定這時還没有出現包含有“劉秀”字樣的讖言。其次,從前引光武在宛地與蔡少公等人的對話,可以看出最晚在地皇三年(22),包含有“劉秀”的讖記已經廣爲流傳,而此時光武還没有起兵,所以讖記絶不會是爲光武所作,當時人認爲其中的“劉秀”指劉歆。

再次,從對“王梁主衛作玄武”的分析可以看出,讖記在使用過程中,並不一定存在更改文字以適合需要的情況。相反,讖記需要廣泛流行方能更具説服力,因此利用者就很難根據自己的需要隨意更改,一旦被發現有改動的痕迹,讖語也就失去了效力。所以對讖緯的利用只好借用其原本的不確定性,比如“王梁”、“王良”本就可以兩寫,光武帝纔可以利用“王良主衛作玄武”任命王梁,否則就會引起異議。所以,説《赤伏符》原本作“劉季發兵捕不道”,後被改作“劉秀”,是難以成立的。

既然《赤伏符》中的“劉秀”既不可能指光武,也不可能指劉邦(即劉季),那就只能是指劉歆了。有學者指出,“王涉與劉歆圖謀政變,實際上只是想避免眼前的滅族之禍。無論他還是劉歆,都没有對號入座去當皇帝之意”,從而認爲《赤伏符》不可能是爲劉歆所作。②楊權《新五德理論與兩漢政治》,頁226—227。説劉歆並没有當皇帝的意思,是非常正確的。從前引《漢書·王莽傳》中記載的劉歆圖叛經過看,西門君惠對王涉只是説“劉氏當復興,國師公姓名是也”,王涉對劉歆也只是説“欲與公共安宗族”,意思都是指望劉歆復興劉氏、安定宗室,並没有説他擁有天命,應該稱帝。但是,這與西門君惠等人爲了拉攏鼓動劉歆反叛王莽而創造出《赤伏符》並不矛盾。以往對《赤伏符》有個誤解,就是不管其中的“劉秀”指誰,符文暗示的都是這個“劉秀”應該成爲君主。通過上面對符文内容的解釋,可以看出,其中“劉秀”要做的只是“發兵捕不道”,後面的兩句僅僅在陳述當時漢室皇族處於極其衰落危險的境地,以及暗示劉氏在將來會重新執掌天下。這些和王涉告訴劉歆“董公主中軍精兵,涉領宫衛,伊休侯主殿中”,要他同謀發兵,安定宗室,東迎南陽天子,都是完全吻合的。①《漢書》卷九九下《王莽傳下》,頁4184。所以認爲《赤伏符》應當産生於新莽時期,是西門君惠等人爲了勸説劉歆反叛王莽所作,是較爲合理的。

王涉、劉歆等人當時所説的南陽天子當指更始帝,學者已經指出,在當時大多數人的心目中,更始帝都代表着漢室正統。②楊權《新五德理論與兩漢政治》,頁229—230。劉歆並没有自立爲帝的打算,《赤伏符》也没有這層暗示。所以光武雖然因爲彊華從關中奉來《赤伏符》,又加上羣臣的進諫纔稱帝,但是在即位告天的祝文中,卻自創了另一讖記即“劉秀發兵捕不道,卯金修德爲天子”。③《後漢書》卷一上《光武帝紀上》,頁22。這表明光武心裏也清楚,《赤伏符》是爲劉歆而作,而且並没有暗示“劉秀”當爲天子。

(本文作者係清華大學人文學院歷史系博士生)

——東漢建武七年郊祀禮議的政治意涵及思想淵源