中国近代房地产的兴起,和建筑业、建筑师之间的关系

(文/图)黄元炤

毕业于北京大学建筑学研究中心,中国(近、当代)建筑历史研究与观察家,北京建筑大学建筑设计艺术(ADA)研究中心——中国现代建筑历史研究所主持人

中国近代房地产的兴起,和建筑业、建筑师之间的关系

(文/图)黄元炤

毕业于北京大学建筑学研究中心,中国(近、当代)建筑历史研究与观察家,北京建筑大学建筑设计艺术(ADA)研究中心——中国现代建筑历史研究所主持人

In Chinese modern times, the rise of real estate determines the development of construction, which is devided into several phases. And the construction risen in every phase varied with the situation at that time, thus formed the multi-sided development for the real estate and made the building industry and real estate became inseparable. Architects and real estate developers form a "contract" relationship. Building projects entered into the stage of business, deal and development. Therefore, the Chinese modern architects became active in real estate industry, constituting the circulatory collaboration of project commissions.

1.关于居住问题和房市兴起

避难后居住问题的产生、洋人主导建房、转进房地产业、发战争财

19世纪中叶,天地会(Heaven and Earth Society,又称洪门,于1663年后兴起,清朝民间反对清政府的秘密组织)的分支“小刀会”(自备小刀,以求互保,与反清复明无关)在厦门成立,成员有游民、农民、工人、商人等,广东人占半数,于1853年秘密结党,打着“反清复明”口号,在上海一带发动起义。清政府从江南大营(清文宗咸丰皇帝督令绿营官兵在太平天国天京城外的正规军部队)抽调兵力,前往镇压、围剿,但久攻不下。当时,上海一带租界里的洋人保持中立,不参与战事,许多“小刀会”的供给经由租界来运输,部分美英军队还予以帮助,与清军爆发武装冲突。最终清军败退,死伤300余人,“小刀会”就占领上海宝山、南汇、嘉定、青浦等地,总部设在豫园,建立“大明国”。

战争中,“小刀会”未与洋人为敌,没有攻击租界里的人,但确给租界外的华人带来灾难,租界内安然无事,租界外战火震天,城里尽是烧毁的房子,市民便涌入租界避难,租界成了当时的和平区。

原本清政府和英、法、美等国协议“华洋分居”,租界内只住洋人,不住华人,但“小刀会”的战事打破了这项协议,大量的华人纷纷涌入租界里生活与经商,包括有江浙乡绅、难民等。来到租界的华人身上都携带着积蓄,部份人便向洋人租房居住。但,一时人如潮涌,房子数量供不应求,无法满足大量华人居住,房租也跟着飙涨,洋人与洋行顺势大发,看准时机,从原本只卖鸦片转而开始建造起“简易木板房”,再用高额的租金租给华人,洋人从中获利。分隔英法租界的洋泾滨两岸,建起一排排简易小木屋,暴涨的房租金,让洋人、洋行赚进大笔的金钱,成为租界最主要的税收来源,许多洋行(沙逊洋行、怡和洋行、仁记洋行、通和洋行、太平洋行、泰来洋行、荣康洋行、长利洋行等)看准房市的大好情势,纷纷转进房地产业,当起开发商,迎来了中国近代“第一波”房地产兴盛时期(1853—1880年)——由洋人、洋行充当了房地产业的投资者,即发战争财。

老石库门、“中国性”、折中语言、华人式房地产经营、房市没落

当时,“简易木板房”是木构造系统建成的房子。之后,开发商转而建起高2、3层的小楼,改为砖木结构承重,有独户和联排式,用来供人租用,称之老石库门,样式也慢慢在演变。老石库门的样式类似于江南地区传统的院落,“中国性”风韵甚浓,3—5开间,前后各有出入口,立面的中央就是石库门,设有围墙,与外界形成隔绝,内部厢房围绕着一个天井,形成一个相对独立、安静的居住领域。受外来文化的影响,在建筑细部上是西方和中国古典的装饰融合,“混杂”与“折中”的语言体现在老石库门上,受社会上层人士的欢迎。

一开始房地产商只租不卖,后来又租又卖,有钱的华人(乡绅、买办)便把整批房子买下,再分租出去,倾向于一种华人式的房地产经营(买下租出)模式,多数是“个体经营”。之后,“太平天国”灭亡(1864年),战事平息,租界里的华人返回家园,空出很多房子,而建造中的房子纷纷停工,让花大把银子投资的房地产商濒临破产边缘,华人(乡绅、买办)投资者也血本无归。而银行、钱庄也把资金投入到房市里,都出现经济危机,银行、钱庄濒临倒闭,房市一度没落(1890年后)。

房市于各地的活跃、华商介入房地产业

20世纪10年代前后,濒临改朝换代。因为租界是革命党和军阀不敢造次和冒进的地区,各省各地租界便成为清皇族、遗老和官员选择避难和居住的地方,他们纷纷买房定居,有当时分布最广的上海租界外,还包括有北京的东交民巷、天津的各国租界(日、英等国)、大连租界、青岛租界、汉口、广州租界等,日后产生许多名人故居。当时清皇族、遗老和官员也将积蓄钱财存在当地银行,而华界也因革命成功纷纷展开新的建设,华洋租界内的经济、房地产市场蓬勃的发展,带来了新一波民国时期的房市繁荣景象,而原本城市建设落后于洋租界的华租界,也逐渐拉短差距,华商相继地投入房地产业,迎来了中国近代“第二波”房地产兴盛的时期(1900—1925年)——由华商介入房地产业,成为可以与洋商抗衡的开发商。

城市建设下的房市发展、政治主导

20世纪20年代末,北伐战争结束,民国政府定都南京,制订了《首都计划》、《大上海计划》,在各省各地也因政局安定纷纷进行着新建设,如:1927年的柳州市政设施、1935年的青岛市施行都市计划。

《首都计划》始于1927年,是民国政府对南京市的都市计划文件,着重在道路系统之规划、市郊公路计划、水道之改良、自来水计划、电力厂之地址、电线及路灯之规划等一系列城市硬件建设,同时对官方和民用的建筑有着一番建造,包括原南京铁道部大楼(1930,范文照、赵深设计)、原南京国际联欢社(1936,梁衍、杨廷宝设计)、原南京首都饭店(1933,华盖建筑设计)、原南京最高法院(1933,过养默设计)、原南京华侨招待所(1933,范文照设计)、原南京外交部大楼(1934,华盖建筑设计)、原南京中央医院(1933,杨廷宝设计)、原南京新都大戏院(1935,李锦沛设计)、原南京大华大戏院(1935,杨廷宝设计)、原南京国民大会堂(1936,奚福泉设计)等。《首都计划》的城市建设,活络了南京的建筑实践市场,带动了一波波房市发展。

《大上海计划》始于1929年,是建设上海新城市中心所制定的计划,区域在翔殷路以北、闸殷路以南及淞沪路以东一带(今上海杨浦区殷行街道、五角场镇、五角场街道及新江湾区内),包括有市中心区域和附近港口、铁路计划等。《大上海计划》经发行公债和出售土地的方式筹集资金,建造一批上海新政治中心和民用建筑,包括有原上海特别市政府大楼(1933,董大酉设计)、原上海市图书馆(1935,董大酉设计)、原上海市博物馆(1935,董大酉)、原上海市立医院(1935,董大酉设计)、原上海卫生试验所(1935,董大酉设计)、原上海中国航空协会陈列馆(1935,董大酉设计)、市光路和民府路的36幢别墅群等。《大上海市计划》也带动了这一带的房地产业。

以上,民国时期两项具代表性的重要城市计划,是政局稳定后的建设,政府掌握主控权,是中国近代“第三波”房地产兴盛的时期(1927—1937年)——由政治力量带动起民间的房市发展。

西南大后方的房市、华人主导

20世纪30年代中后期,抗日战争爆发,国民政府和平民移至西南(昆明、贵阳、重庆等)避难和发展,导致此区域内的人口越来越多,出现房市需求的现象,原本抗战前的房租、房价不算高,但战争爆发后,房租、房价迅速暴涨。

在昆明,当时北方高校(北京大学、清华大学、南开大学)从长沙迁往西南,知名的文化人(冯友兰、闻一多、梁思成、林徽因、朱自清、沈从文等)也来到昆明,有的自己建造房子(如:梁思成、林徽因),有的租房(闻一多、朱自清、沈从文),相对活络了昆明一带的房市,房价、地价上涨飞快。但由于市区房租太高,居住不易,于是许多人迁至郊区居住,当时房东因发战争财成了让人羡慕的职业。

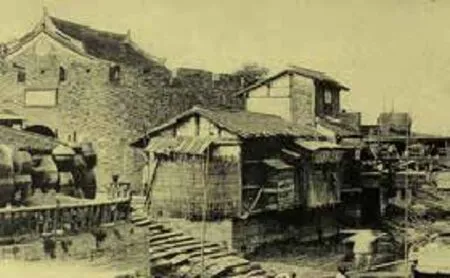

租界外战火震天,市民便涌入租界避难

房子数量供不应求,无法满足大量华人居住

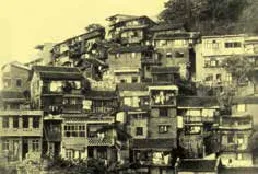

简易房子

公寓式里弄住宅

重庆因地理位置的特殊性成为国民政府的“陪都”,政府机关(国民政府的行政院、考试院、监察院、立法院、司法院)、学校、难民也纷纷撤到重庆,“陪都”让重庆也汇聚了国民政府的官吏。从1938年开始,撤往重庆的人逐年增多,人口增长数倍,人越来越多,空房子就越来越少,原因有二:部分被租赁、买卖;部分被轰炸、烧毁。所以,也导致房租与房价暴涨,许多难民因供给少与租金高,选择与人并租,一家民房常挤上数10户人家,有的也在江岸边搭起简易房子居住,当时房市需求日益强烈,建设量也增多,是中国近代“第四波”房地产兴盛的时期(1937—1945年)——处于战争时的间歇性的房市发展,兴盛于局部省分、地区。

2.华商的形成和投资

近代商贸、“商帮”、华商的堀起

中国传统社会以农业为本,奉行“重农抑商”的政策,对商业贸易关注不高,认为农业是人民衣食和富国强兵的来源,重农才能增加农业的劳动力与农民的生产性。到了19世纪,随着国门的打开,“现代化”的资讯导入,沿海城市成为对外的通商口岸,如:上海、宁波、天津、大连等,出现了沿海商业贸易经济,商贸活动进一步扩大,商人不断地增加,势力也进一步扩张。

明清以前,“商帮”是中国传统社会较早出现的帮会组织,由民间自发组织,组成性质各异,有从事传统产业商贸性质的盐帮、丝帮、茶帮;从事交通运输商贸性质的船帮、马帮、驼帮;属于同乡关系性质的浙江帮、福建帮、广东帮。明清以后,中国近代形成了“十大商帮”,依地区分布分别是晋商(山西一带)、徽商(安徽黄山、安徽绩溪县、江西婺源县)、陕商(陕西一带)、闽商(福建一带及部分客家商人)、粤商(广东一带)、赣商(江西一带)、苏商(江苏苏州一带)、宁波浙商(江浙宁波一带)、龙游浙商(浙江中西部一带)、鲁商(山东一带)等。这些“商帮”和“商帮”里的大商人兴起,改变和活络了原本传统农业或手工业的市场体系,“商帮”成为了联系传统产业与市场之间的桥梁,其中以晋帮、徽帮、浙商、粤商最为著名,他们积聚了大量资本,资金雄厚,活动范围广阔,活跃于19世纪到20世纪上半叶间。因此,“商帮”的出现,加上市场贸易的来临,及日后政府官员投入商贸活动,便迎来了中国近代一批华商的崛起。

“租赁”是房市主要的构成部分

中国近代“商帮”进入房地产业始于19世纪70年代后。早在19世纪60年代房地产业兴起时,“租赁”是房市主要的构成部分,当时华人(有钱的乡绅)买下洋人兴建的简易房,再分租出去,以收取高额的租金,利润相当可观,华人开始介入房地产业,但当时未形成风气,只是“个体户”经营方式。19世纪70年代后,以“租赁”为主的房地产业进入稳定发展时期,不管华人或洋人(房地产商)皆以“租赁”为经营模式,此时期出身于买办世家的徐润(1838年—?,又名以璋,字润立,号雨之,别号愚斋,广东珠海人,中国近代上海买办、商人、工商业活动家)也投资房地产业。

民间的华商、租地、低价买土地、借贷资金造屋、高价卖出

徐润原本以经营茶叶为主,曾与唐延枢(1832—1892年,初名唐杰,字建时,号景星,又号镜心,广东香山县唐家村—人,中国近代买办、商人、工商业活动家)等一同创办上海茶叶公所。在经营茶叶数年间,是中国茶叶输出最兴旺时期,徐润也被称为“中国近代茶王”,积累下不少资本后,徐润看中房地产业的振兴,开始投资,以现有房子作抵押,从钱庄和银行贷得资金,购得新产,再将新产作抵押,并借贷资金,就这样不断地获取资金,之后,以低价买进土地,过段时间,以高价卖出,再从别处购得土地,然后盖房子,是“炒地”兼“炒房”。到了1884年,徐润已拥有3000多亩地、洋房50多所、房屋2000多间,每年收获“租赁”银两达12万余元,名下有上海地丰公司、宝源祥房产公司、业广房产公司、广益房产公司、先农房产公司等多家公司,在“华商”当中的地产大王。

南洋刘氏兄弟刘尊德(刘承干)、刘崇德(刘梯青)、刘景德(刘湖涵)也是崛起于20世纪初的房地产大王。刘崇德(1876年—?,字渊叔,号梯青,廪贡生,直隶省候补道员,钦加三品衔,因劝办山西赈捐,奏保二品顶戴,赏戴花翎,特赏头品顶戴,正一品封典)曾与同乡庞赞臣、张伯琴、俞富岩集资筹建营崇裕丝厂(新中国成立后称杭州新华丝厂),建成后投入使用,为浙江一带大型缫丝企业。同时,他拥有大量房产,于20世纪前后,购买大量土地建造房屋并出租,成为当时有名的房地产业主,而刘景德则任总账房,把刘家经营得有条不紊,使刘家在房地产和金融界信誉卓然。到了20世纪20年代,刘家在上海、扬州、杭州、青岛、汉口、长沙等地皆有房地产,在原上海景云大楼设房地产总账房,在青岛、汉口、扬州设分账房,刘氏兄弟也名列《上海总商会会员录》的(1928年4月出刊)16家房地产大户之一。民国时期的民族资本家(谭同兴、叶澄衷、周莲堂、贝润生等)也投资房地产,让从事房地产业成了当时最热门的职业,并刺激着建筑业的发展,许多的建筑项目不断地投入开展。

著名的吴中贝氏家族,是吴中四富之一(四富:戈、毛、毕、贝)。房地产商十三世贝润生(1872—1947年)曾在瑞康颜料行当学徒,任经理后将颜料行发展起来,数年间成了颜料业巨头,及当选上海商务总会议董。之后投资滋康瑞记钱庄、瑞昶盛记钱庄、宝丰安记钱庄等,并投资房地产业,致富后,拥有各类房屋近千幢的大量房产,成为中国近代房地产业新兴力量。

周浩泉(1896—1977年),江苏无锡人,毕业于(上海)交通大学土木工程系,曾在中国公学、澄衷中学任数理教员。1925年筹办竟成造纸厂,任厂长。1929年辞厂长职务,从事房地产经营,先租得二亩余土,并采取分期领取押款的方式取得贷款,设计建造30幢新式里弄房屋(3层),以最低造价建成,作出租使用,之后,他便以“租地造屋”的方式,在各地置房产,获取巨大利润。1931年创办三兴地产公司,专门做房地产收租和房屋设计业务,还于1933年投入营造业,创办三兴营造厂,投资开办天生纱厂和惠民银行。

官方的华商、强占、官办、官商合办、控制房产和土地

在19世纪,中国近代城市的房地产业者有清政府、机构团体、教会、房地产商和其他企业等,其中洋人所兴办的教会最多,分散在各省各地(哈尔滨、北京、天津、青岛、汉口、上海、广州等城市),土地和房产皆为教会所有,是属于利用条约协议及口岸开放的方式取得中国土地,租界就是占有土地的一种房地产模式,而租界以外,也被洋人银行和资本家购买。19世纪下半叶,清政府洋务派人士创办近代企业,购买大量土地,创办工厂,发展近代军事和工业,占有土地面积很庞大。到了20世纪初,许多近代企业家(张之洞、盛宣怀等)已占有不少土地和房屋,而清政府、北洋政府时期的一些官僚、军人(李鸿章、段祺瑞、阎锡山、曹汝霖、孙传芳、张学良等)也因创办工厂、公司(启新洋灰公司,煤矿场等),及兴建医院,或自购土地,占有大片房屋和土地,这些人也就成为了房地产大户,日后,部分人当大地主兼商人,经营房地产业。

另外,民国时期的“四大家族”(指20世纪上半叶,控制中国政治,经济命脉的四个家族,即蒋介石家族、宋子文家族、孔祥熙家族和陈果夫、陈立夫家族)垄断金融体系,使官僚资本在近代经济中占重要地位,当时“官办”银行是所有银行总数75%,其余银行也都是“官商合办”或资本家“商办”,而这些金融机构的房产和土地大部分归“四大家族”所有,“四大家族”便通过“官办”和“官商合办”控制民间工商企业,也控制大量房产和土地。因此,从清政府到民国,部分“近代官僚”和“四大家族”可称之为官方的“华商”。

3.房地产与建筑业、建筑师之间的关系

西南大后方的房市需求

传统商帮,华商堀起,介入房地产业

买房执照,民国时期,土地为私有,买房等于置地,也是一种理财习惯,买卖双方在契书上画押签字,交易即完成

原上海金城银行

公寓式里弄住宅

华人职员的家居生活

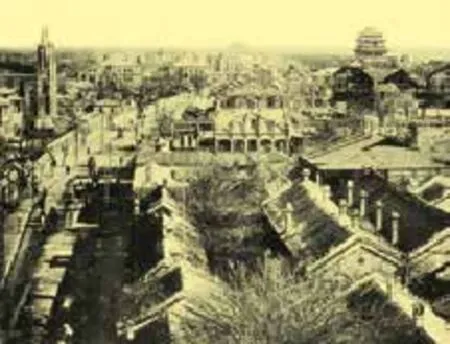

北京东交民巷,华商(清皇族、遗老和官员)介入房地产业

天津租界,华商(清皇族、遗老和官员)介入房地产业

契约、项目的商业与买卖、房地产业建筑

20世纪初,房地产与建筑业之间的关系是密不可分,房地产业的兴起为建筑业带来了发展的机会,而建筑师与房地产开发商形成了一种“契约”关系,让建筑师与项目进入到商业、买卖、开发的过程。而中国近代城市在20世纪初不断地“城市化”,大量的建设市场和高额的利润吸引了境内外资金的涌入,中国成为了世界投资的重要国家,以房地产为主,而投资房地产也成为银行金融资本变相保值和增值的手段,可以预防金融风险。

20世纪20年代末,从中央到地方等城市进行了一系列的城市建设计划(《首都计划》、《大上海计划》、《柳州市政设施》、《青岛市施行都市计划》等),吸引到房地产的投资,也带动了“计划”周边的建设发展,为建筑业带来繁荣的景象,各行各业也都投入建设行列,形成了一股以投入房地产业的风潮,从洋行、房地产商(洋商、华商)、银行金融资本(洋商、华商)、家族企业、政府官员、前朝遗老等开始大量的投资盖房子,且以建成的房子来彰显本身雄厚的经济实力,中国近代建筑师也因此活跃于房地产业当中。

以洋行为首的投资(洋行自建洋行大楼、办事处或兴建其他建筑)——沙逊洋行兴建沙逊大厦、都城饭店、河滨公寓等。

以教会为首的投资(教会自建教堂或兴建其他建筑)——美国基督教青年会(宗教性质的社会服务团体,国际性的组织)投资兴建保定、济南、南京、宁波、南昌、成都、福州、武昌等地的青年会会堂(1923年后,李锦沛设计),清心女子中学(1930年,李锦沛设计),上海八仙桥基督教青年会大楼(1931年,李锦沛设计),上海中华基督教女青年会大楼(1933年,李锦沛设计);美国长老会投资兴建上海中华基督教会鸿德堂(1927年,杨锡镠设计)等。以银行为首的投资(银行自建银行大楼或兴建其他建筑)——浙江兴业银行投资兴建原浙江兴业银行天津分行(1921年,沈理源设计),原(上海)浙江兴业银行(1931年,华盖建筑设计);上海银行公会(由信诚、中国通商、四明、浙江兴业等国内华商银行于1918年发起组织的上海金融团体)投资兴建上海票据交换所(1925年,东南建筑设计);金城银行(金城与盐业、中南、大陆4家北方私营银行通称为“北四行”,之后广设分支机构,将原本在北方的总行或总管理处移至上海营运)投资兴建上海金城银行大楼(1926年,庄俊设计),汉口金城银行(庄俊设计),汉口金城里(1931年,庄俊设计);中国银行投资兴建安徽芜湖中国银行(1927年,柳士英);大陆银行投资兴建汉口大陆银行(庄俊设计)、汉口大陆坊(1934年,庄俊设计);某银行投资兴建上海富民会馆(1930年代,庄俊设计);交通银行投资兴建哈尔滨、大连、济南、青岛、徐州等分行(庄俊设计);交通银行投资兴建福州、南通、杭州等分行(1930年代,刘鸿典设计);“北四行”(原大陆、中南、金城、盐业四家银行)投资兴建上海四行储畜会(1932,庄俊设计);大陆银行投资兴建上海大陆商场(1935年,庄俊设计);中国实业银行投资兴建汉口中国实业银行(1935年,卢镛标设计);四明银行投资兴建汉口四明银行(1936年,卢镛标设计);中国银行投资兴建上海中国银行大厦及各地分行、行员宿舍(1930年代,陆谦受、吴景奇设计);万国储蓄会投资兴建毕卡弟公寓;四行储蓄会投资兴建上海国际饭店等。

以保险公司为首的投资(保险公司自建大楼或兴建其他建筑)——香港爱群人寿保险公司投资兴建广州爱群大厦(1937年,陈荣枝、李炳垣设计)等。

以房地产公司为首的投资(地产公司自建大楼或兴建其他建筑)——天津房地产济安公司投资兴建 天津民园西里(1939年,沈理源设计)等。

以教育事业为首的投资(学校兴建规划和兴建校园建筑)——金陵女子大学投资兴建校舍(1923年,亨利•墨菲、柳士英);天津南开学校倡议兴建天津南开中学范孙楼(1929年,阎子亨设计);天津耀华学校投资兴建天津耀华学校教学楼等(1930年代,阎子亨设计);北洋工学院增建北洋工学院工程学馆等(1936年,阎子亨设计);清华学校投资规划校园和兴建四大建筑“大礼堂、体育馆、科学馆与图书馆”(1914—1920年,庄俊设计和监造);上海真茹暨南大学投资兴建校舍等(1923年,东南建筑设计);东南大学委托兴建东南大学科学馆(1927年,杨锡镠设计);交通部南洋大学投资兴建体育馆(1926年,杨锡镠设计);上海大厦大学投资兴建校舍(1930年,柳士英、董大酉设计);上海圣约翰大学投资兴建交谊室(1929年,范文照设计);南京中央大学投资兴建(1930年代,虞炳烈);广东省立勷勤大学投资兴建校舍(1935年,林克明);广州中山大学投资兴建校舍(1935年,杨锡宗、林克明、郑校之、胡德元、余清江、关心舟设计);湖南大学投资兴建抗战迁校临时校舍和原址校舍(1941年,蔡泽奉、刘敦桢、柳士英设计);东北工学院投资兴建校舍(1950年代,刘鸿典、黄民生、王耀、侯继尧设计);中山医学院投资兴建校舍(1950年代,夏昌世设计)。

以图书出版事业为首的投资(书局、出版社自建大楼或兴建其他建筑)——中华书局投资兴建中华书局广州分局(1936年,范文照);商务印书馆投资兴建长沙商务印书馆(1937年,柳士英设计)。

以政府名义的投资(国政城市建设下的官署建筑与政府工程)——国民政府投资兴建原南京中央研究院地质研究所、南京中山陵音乐台、南京谭延闿墓、原南京中央医院、原南京中英庚子赔款董事会办公楼、原南京国民党中央党史史料陈列馆、原南京国民党中央监察委员会、原南京资源委员会背躬楼、原南京招商局候船楼、原南京国民党中央通讯社办公楼等(以上皆由基泰工程司设计)。

以个体户为首的投资(政府官员、前朝遗老、营造商、收藏家、商人等)——由营造巨商与收藏家谭敬投资兴建上海华业公寓(1934年,李锦沛设计);交通部次长(民国行政机关)兼“铁路同人教育会”会长叶恭绰委托兴建天津扶轮公学校(1919年,庄俊设计);上海医学院妇产科教授孙克基投资兴建上海孙克基妇孺医院(1935年,庄俊设计);浙江商人顾联承投资兴建上海百乐门舞厅(1931年,杨锡镠设计);广东商人江耀章投资建造上海大都会舞厅(1934年,杨锡镠设计);四行储蓄会天津分会经理胡仲文投资建设天津永定里(1937年,阎子亨设计)

御用、代表性、常用、委托和循环的合作关系

以上所列只是部分行业投资房地产业和建筑业,从中可发现中国近代建筑师的踪迹。在银行业的角度来说,用金融资本投入房地产并兴建大楼,其目的是让本身资本、资金可达到保值、增值的目的,建筑师受银行业委托设计大楼,将获很高的声望和话语权及与其他银行的合作的契机,这种情况加强了建筑师与金融界、银行界之间的关系,于是,部分建筑师成了中国近代银行的“御用”建筑师(庄俊—金城银行、大陆银行、交通银行;陆谦受、吴景奇—中国银行)或“代表性”建筑师(沈理源—天津一带代表;庄俊—上海、汉口等地代表)。因此,银行业向房地产大量投资兴建,委托建筑师设计,建筑师又获得其他银行业投资房地产的委托任务,形成了一种“银行业”—“房地产业”—“建筑师”—“银行业”—“房地产业”项目委托和循环的合作关系。

有的成了教会建筑的“御用”建筑师(李锦沛于1923年,他被美国基督教青年会全国协会派遣到中国,担任驻华青年会办事处副建筑师,协助主任建筑师阿瑟•阿当姆森的设计工作,先后负责设计了保定、济南、南京、宁波、南昌、成都、福州、武昌等地的基督教青年会会堂)。有的成了戏院建筑的“常用”建筑师(早年,华盖建筑的赵深因在原南京大戏院的优异设计能力,获得何挺然的赏识,借以,又再度接到何挺然投资原大上海大戏院,与陈植、童寯共同设计,之后又承接原昆明大逸乐大戏院、原昆明南屏大戏院)。有的成了校园建筑的“常用”建筑师(基泰工程司承接原沈阳东北大学北陵校园总体规划设计、清华大学第二阶段校园规划设计、原南京中央大学部分校舍设计、原成都四川大学规划及校舍设计;杨锡宗承接原广州中山大学总体校园规划及第一期校舍设计)。有的成了景观建筑的“常用”建筑师(杨锡宗承接原广州第一公园设计、广州黄花岗七十二烈士墓园设计、广州十九路军淞沪抗日阵亡将士陵园设计)。

The Rise of China's Modern Real Estate and its Relationship between Building Industry and Architects

上海中国银行大厦

原浙江兴业银行天津分行

原上海清心女子中学

广州黄花岗七十二烈士墓园

在中国近代时期,房地产的兴起决定着建设的开展,分有几个波段,而每个波段所兴起的建设皆因当时的情况而异,形成了近代多面向的房地产业的发展,也让建筑业与房地产业之间的关系变成了密不可分,建筑师与房地产开发商形成了一种“契约”关系,建筑项目进入到了商业、买卖和开发的阶段,中国近代建筑师也因此活跃于房地产业建筑当中,彼此构成了项目委托和循环的合作关系。