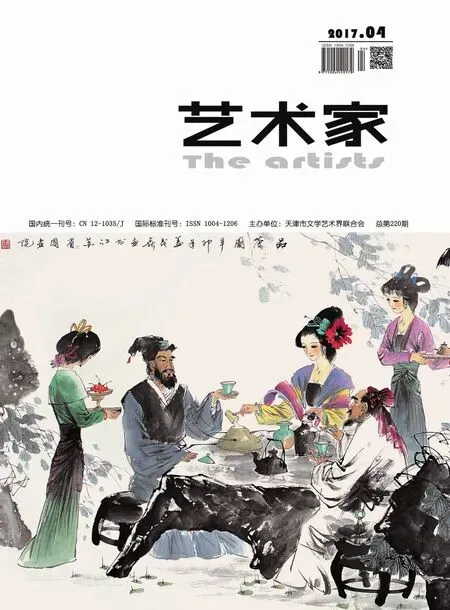

率意灵美 独具风华

——论盖茂森人物画的艺术特征

□马鸿增

(马鸿增,中国美术家协会理论委员会副主任,江苏省美协理论委员会主任,江苏省美术馆研究员。)

盖茂森

1941年出生,中国美术家协会会员、中国画学会创会理事、江苏省国画院顾问、江苏省艺术高级职称评审委员会委员、代表作《品茶图》陈列于中南海、《雄风》陈列于北京人民大会堂。

盖茂森集50年中国画创作实践经验,多次应邀参加全国性学术研讨会,发表学术论文。作品既有江南绘画的清新典雅,又有北方绘画的淳厚朴实;既有传统神韵,又有现代审美意识的灵性,功底深厚,风格独特。作品《戈马江南》《老担新桃》《靓丽年华》等多次入选国内外大展并获一等奖、金奖、学术奖。中华人民共和国文化部、北京人民大会堂、中南海、天安门城楼、中国美术馆、中国画研究院、天津艺术博物馆、日本名古屋博物馆等均陈列、珍藏了其作品。

盖茂森《待嫁》120cm×100cm

盖茂森《雄风》248cm×98cm

盖茂森《品茶图》123cm×248cm

早在上个世纪70年代,我就开始关注盖茂森的人物画。这些年来,他已经成为江苏乃至全国写意人物画创作的一员名将。其作品出类拔萃,自成一家。90年代,我曾以“江南一盖,传神写心,画作郁茂,森然成荫”四句诗,赞美他的艺术创作状态。近年,于“又一春”画展再读其新作,不由感慨系之。他的艺术已进入水墨淋漓、出神入化之境,因而得到首都美术评论界的广泛好评。他以关注时代、关注生活的创作姿态,以新时期、新高度的精神追求,以率意灵美、抒情化的艺术特性,登上了人物画艺术高地。

盖茂森50年的创作历程,是在不断地用笔墨呈现中国人文的时代脉络。他的作品广及革命历史、江南风情、新疆少数民族风情、古代人物四个方面。不少画家也曾画过这些题材,然而各自选取的审美视角和采用的艺术手法,却存在很大差异。盖茂森的《戈马江南》《胜利的脚步》,是以中国人民抗日战争和解放战争为背景的革命历史画,反映着强烈的历史责任感。他摒弃了那种以血腥的战争场面来表现的程式,采取“武戏文唱”的艺术理念,以抒情化、诗意化的处理手法,用轻松的画面再现深刻的历史内涵,在抒情中提炼出社会的主题,从而使革命题材与和平年代的人文特征有机结合,同时也展现出中国画所特有的诗情韵味。应当说,这是在主题性人物画创作中值得大家借鉴的经验。

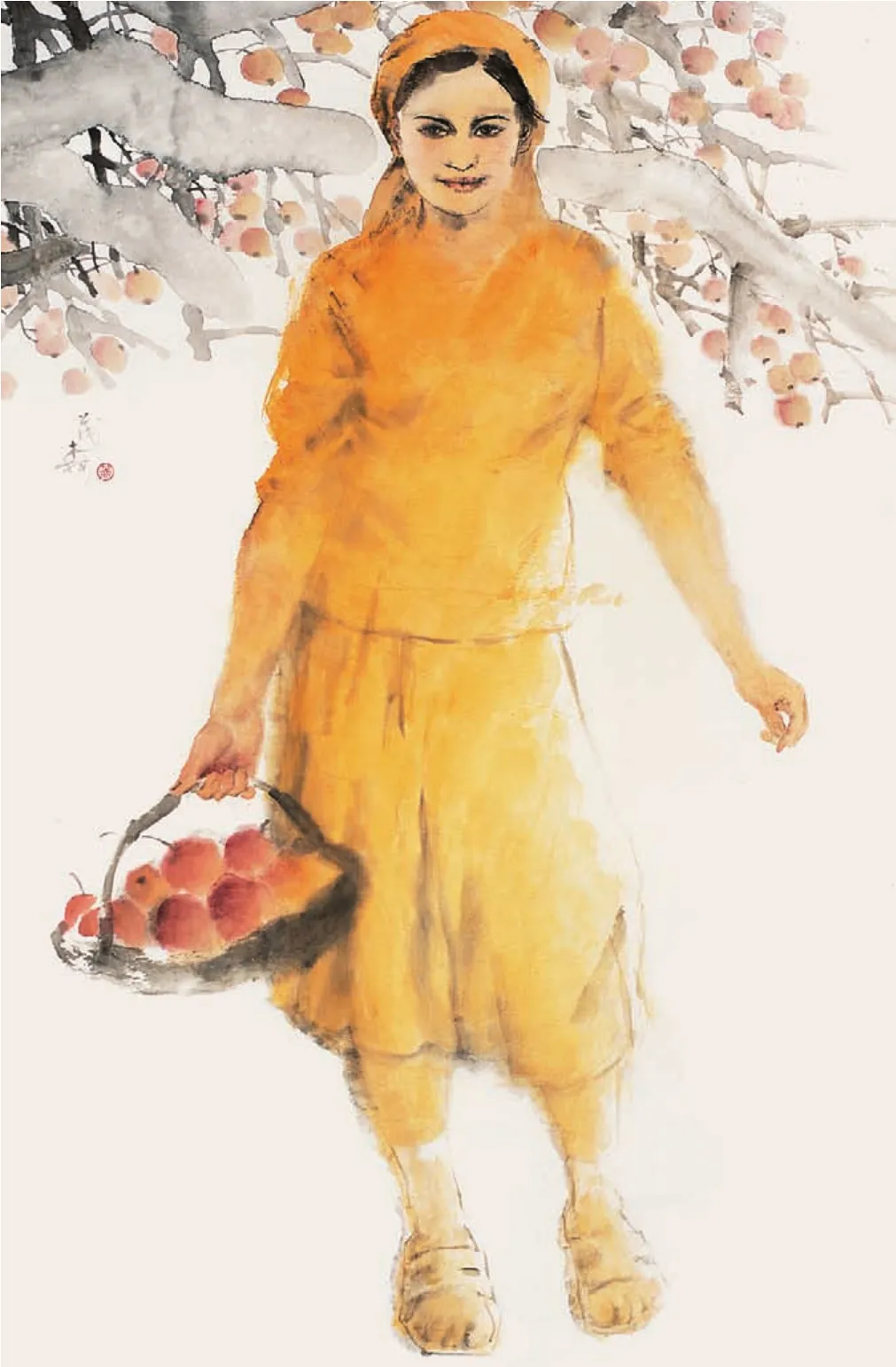

如何用美妙精湛的笔墨语言来表现新时期的人文新貌和对于美的永恒追求,已成为盖茂森人物画创作的第一诉求。这是某些把笔墨当成符号的趣味游戏所无法代替的。在他的笔下,传统文人画的笔墨功力与西画光色造型的涵养交相辉映,得心应手地构建出他理想中的画境。以新疆人物系列为例,《靓丽年华》《心醉葡萄乡》《塞上曲》《巴札天》等作品,画面之美,令人陶醉。线条的灵动与人物的形神相协调,色彩的穿梭与情绪的节律相合拍,水墨的变化与心灵的倾泻相交融。这些已构成他率意灵美的标志性特征。比之那种流行的新疆人物速写式用笔,他更有韵味;比之那种单一刻板的“骨法用笔”,他更有灵气。特别是《靓丽年华》,从墨彩构成到形象塑造,都达到完美的境界,可以排入中国写意人物画经典之作的行列。

盖茂森《戈马江南》97cm×168cm

盖茂森《红苹果》97cm×168cm

盖茂森的传统艺术修养的广博性,有力地提升了其创作水准。对于一位成功的传承者来说,继承传统并不是对个别技法程式的简单模仿,而是要找出与当代人文相契合的艺术理念和表现规律,在“外师造化,中得心源”的过程中,予以创造性的发扬。盖茂森不仅熟悉中国人物画传统,而且研习过山水、花鸟画传统,因而他能够在人物画创作中,将线条勾勒法与没骨法、破墨法融为一体,发挥到淋漓尽致;同时他还掌握了西方绘画准确的造型功力和色彩原理,进而巧妙地融入到中国水墨写意体系中,突出了中国画本体“写”的特色。这些正是他的作品耐人品味的重要原因。

盖茂森作品的人文底蕴是传统的真善美合一,而诠释的却是现代人的审美意识;其作品的艺术语言是传统笔墨技法的延伸,而展示的却是新时代的视觉图式。在中国写意人物画创新的广阔道路上,盖茂森以自己的方式做出了贡献,如一阵清风掠过历代人物画大家的厅堂,但不留斧凿痕迹;似一股现代暖风扑面,却又带来些许远古的清凉。入传统而又出传统,入造化而又出造化,以古为新,化“客”为“我”。这就是盖茂森写意人物画的艺术价值所在。

盖茂森《紫砂泰斗顾景舟》200cm×143cm

盖茂森《雪山行旅 》96.5cm×179cm