家庭农场发展环境要素分析与实证验证

——基于吉林延边的调查数据

陈楠,郝庆升

(吉林农业大学经济管理学院,吉林 长春 130118)

家庭农场发展环境要素分析与实证验证

——基于吉林延边的调查数据

陈楠,郝庆升

(吉林农业大学经济管理学院,吉林 长春 130118)

外界环境因素对家庭农场的发展起重要支撑作用,不同地域条件下家庭农场培育的主要路径和着力点各异。基于PEST模型从政治、经济、社会和技术角度解释家庭农场发展环境的构成要素,构建家庭农场发展环境要素分析模型,运用层次分析法计算出各层指标的权重,探讨家庭农场发展的环境作用机制。结果表明,金融支持、土地流转效率和自然资源禀赋是目前家庭农场发展中最重要的三个外部环境因素,权重均大于0.1,社会化服务体系和家庭农场配套政策因素影响较大,权重介于0.6-0.9之间,工业化与城镇化、产业基础和农场管理水平对家庭农场的贡献处于中等水平,农业生产基础设施、法律法规监管和农业科技服务并不是影响现阶段家庭农场发展的主要因素。并结合吉林延边家庭农场的实际调研结果得到模糊评价矩阵,系统和定量地分析了吉林延边家庭农场的发展环境,研究表明,吉林延边家庭农场的环境影响因素中,社会环境因素和政策环境因素作用突出,经济环境因素和技术环境因素次之。因此,应在坚持因地制宜原则的基础上,建立多样化的支农惠农融资渠道,提高土地流转效率,健全社会化服务体系,并强化政府对家庭农场的引导和扶持。

家庭农场; 发展环境;要素分析;PEST模型;模糊综合评价法

从世界范围看,家庭农场一直是数量最多,拥有农业资源和生产农产品最丰富的一种形式,也是农业生产经营的最理想模式。在中国,家庭农场作为一种新型的农业经营模式尚处于探索式的发展阶段,近年成为国内普遍关注和研究的热点问题。家庭农场的发展环境是指家庭农场得以产生和发展的各种自然和社会性环境因素的总称,研究家庭农场的发展,首要问题是客观、清晰地分析家庭农场的发展环境,如此才能制定合理的扶持政策和措施。

国内关于家庭农场的应用研究主要涵盖国情适应性、内涵与特征、优势、制度分析、国内外经验、发展动因与条件、发展方向与对策,在这些领域的许多研究成果已达共识。首先,明确家庭农场的主要特征,有助于更好的理解家庭农场的经济学内涵与培育机制。关付新[1]把家庭农场的制度特征概括为市场化、专业化和社会化,把家庭农场的组织特征归纳为现代化技术、规模化经营、企业化管理和现代化农民。高强等[2]结合我国国情,将家庭农场的显著特征概括为家庭经营、适度规模、市场化经营和企业化管理四个方面。朱启臻[3]提出了识别家庭农场的4个方面特征:一是适度规模经营;二是以家庭成员为主要劳动力来源;三是长期稳定经营;四是工商注册。由于研究目的不同,不同学者对家庭农场特征的表述方式和侧重点有所区别,但几乎都认为家庭农场应该是以家庭经营为基础的企业化法人,多数学者指出家庭农场应具备市场化与现代化特征。对于我国家庭农场的发展前景,大多数学者持乐观态度。一些学者基于我国当前经济条件、社会结构变化[4]、生产者行为[5]和政府目标[6]的视角分析家庭农场产生及发展的动因;袁赛男[7]和汤文华等[8]通过比较家庭农场与小农户、农业合作组织、农业企业等农业经营模式,分析家庭农场优势;此外,蔡键[9]通过研究家庭农场的运行效率或运行机制,反映其制度优势,成为学术界研究的主流方法。以此为基础,家庭农场被认为是解决中国农业面临的一系列问题的重要途径和切入点。家庭农场的环境因素一直是学术界研究的重点内容,研究结论相对统一,主要集中在土地流转[10]、金融支持[11-12]、社会化服务[13-14]和农场主素质[15]等几个方面。王鹏等[16]运用资源基础理论、PEST分析模型对上海松江区家庭农场发展环境的影响因素进行了实证分析。

随着典型样本的大量出现,未来研究应立足于区域差异视角进行比较研究,从理论视角解析典型个案,从而更深入清晰的探索不同地域环境下家庭农场的发育规律和独特路径。不同区域条件下家庭农场的发展在经济环境、政府职能、金融支持、知识技术和思想观念等方面有较大差距,故家庭农场培育的主要路径和着力点不同,需要区别分析并得出更有价值的政策性结论。且有关家庭农场影响因素的研究相对统一和集中于宏观与微观层面,更应重视家庭农场发展的社会经济条件及作用机制的深入分析。本文着眼于家庭农场的发展环境,创新性地从区域差异视角出发,应用PEST理论和层次分析法构建家庭农场发展环境要素的层次分析模型,结合吉林延边家庭农场的实际调研数据,运用模糊综合评价法分析其家庭农场发展的环境作用机制,得出相应政策性结论。

1 家庭农场环境要素的理论分析

家庭农场发展的环境影响因素众多繁杂,PEST分析法是一种较为成熟的专门用于分析研究对象外部环境的战略管理方法,本文应用PEST分析框架,从政策、经济、社会和技术层面对我国家庭农场发展环境的影响因素展开全面分析。

1.1 政策环境因素

1.1.1 政府宣传与教育 中国新型农业经营组织在发展初期更多是依赖政府力量,最初的发起人主要是有关政府部门。家庭农场作为新生事物,需要政府的宣传和动员,政府有责任开展各种教育培训活动,以提高农民对家庭农场内涵、优势和有关政策的理解和认识。

1.1.2 家庭农场配套政策 家庭农场需要政府提供相关扶持配套政策得以发展。特别是认定和注册登记的家庭农场,应获得贷款和保险等金融支持,以及土地平整、水利建设等项目支持。地方政府部门应结合区域经济发展水平、产业特征、农村要素结构,进行符合实际的制度创新,在家庭农场的示范、规范、管理和服务方面发挥政府作用。

1.1.3 法律法规监管 法律法规监管关系到家庭农场的持续健康发展。完善家庭农场监管,首先,是家庭农场明确的法律地位,在认定标准、性质、税收等方面有明确的法律规定,为家庭农场的注册登记、缴税、土地流转、融资保险等方面提供法律依据,保护家庭农场主合法权益,提高生产经营活动的积极性;其次,是规范的注册登记制度。根据当地农业生产实际情况,建立明确的家庭农场认定标准与登记制度,据此全面掌握本地区家庭农场资金、生产能力、经营绩效和规模以及产业分布等情况,为政策扶持、银行贷款以及税收减免等提供重要参考和依据。

1.2 经济环境因素

1.2.1 自然资源禀赋 土地是重要的农业生产要素,能否适度集中经营,是家庭农场能否发展的基础条件。首要指标是人均耕地面积。区域人均耕地面积小,土地细碎,那么集中土地涉及的农户较多,协调成本也较高;反之,区域人均耕地面积越大,土地流转牵扯的农户数量越少,协调成本也就越低。此外,土地资源丰富地区大多是经济欠发达的农业区域,农户外出打工的意愿相对较强,家庭农场具有更好的发展条件;另一个指标是土地质量。土地质量关系着规模经营后能否开展机械化耕作和标准化生产。

1.2.2 产业基础 产业基础主要表现为区域内某种农产品的企业数量、从业人员、产值与农业总产值的比重、龙头企业与品牌[17]。我国家庭农场也大多萌芽于农业专业化生产发达的地区,例如,上海松江是主要的生猪养殖区,大量农户从事生猪饲养,生猪规模化和专业化养殖程度高,故肉猪养殖类家庭农场比较多;浙江宁波地区的农业产业结构是以经济作物主导,近年涌现了大量蔬菜类家庭农场与此密切相关。家庭农场的建立和发展必然依托本地区域经济,产业基础与家庭农场关系密切。产业基础不仅带来信息、原料成本、技术和市场优势等产业集聚效应,推进农业生产经营的规模化和市场化,还有利于分摊和共享农田水利、道路等基础设施。1.2.3 金融支持 家庭农场在贷款额度、期限和用途上不同于传统农户,对农业金融服务有着更高的要求[18]。首先,没有银行的贷款支持,难以实现大规模的农业现代化经营。家庭农场基本是从种养大户发展起来的,资金实力薄弱,而家庭农场前期资金需求量大且急迫,在土地租金、基础设施建设、购买生产资料、采用新技术及经营管理等环节需要投资大量资金;其次,农业极易受到自然灾害和市场波动的影响,对于规模经营的家庭农场更为严重,需要农业保险对其进行风险的预防和补偿[19]。

1.3 社会环境因素

1.3.1 土地流转效率 土地集中经营,是家庭农场发展的基础条件。家庭农场发展的土地因素主要包括土地流转的规模、土地流转期限和土地流转价格三个方面[20],难以获得租期较长、相对稳定的大规模土地是发展家庭农场面临的普遍难题。因此,土地流转效率是构成家庭农场发展社会环境的重要内容,国内外研究表明土地流转效率受政策法规、产权制度、交易成本及非农业收入的影响。

1.3.2 工业化与城镇化水平 家庭农场需要与工业化和城镇化同步进行。工业化和城镇化能将农村的富余劳动力转移出来,解决家庭农场规模经营的土地问题,为新型职业农民发展家庭农场提供可能。具体来说,一方面,农场发展客观上需要一定规模的土地,家庭农场的发展所需用地大多要从农民个人手中承包或租赁。较高的工业化水平为农民非农就业和收入来源提供了更多选择,非农就业的相对高收益,吸引了大批农民离开土地外出打工;另一方面,工业化将提升农业机械化、现代化水平,农业资本与技术有机构成增加,造成相对过剩的农业劳动力[21]。而伴随工业化迅速发展的工业和服务业也会带来许多新的就业机会吸收大批人员。

1.3.3 农业社会化服务体系 发达国家农业发展的经验表明,完善的社会化服务体系对家庭农场提高生产能力、效益和竞争力发挥着重要作用。农业社会化服务体系是指与农业相关的社会经济组织为满足农业生产的需要,给直接从事农业生产的经营主体提供各种服务而形成的网络体系[22]。新型农业社会化服务体系应该是由政府公共服务机构、合作经济组织、龙头企业及其他社会力量构成,为农业产前、产中、产后提供包括技术推广、农业生产、商品流通、金融、信息等公益性和经营性服务。

1.4 技术环境因素

1.4.1 农场管理水平 家庭农场主不是传统意义上的小农户,经营管理大规模的土地,对其文化程度、生产管理能力、产品营销水平和市场分析能力提出了更高要求,还应具有应用农业新技术、新品种与新事物的现代经营管理观念。培育适应现代农业生产经营需要的家庭农场主,提高成员素质是家庭农场发展的关键。农场管理水平直接受农村务农农民年龄、所受正规教育以及接受职业培训三个因素的影响。

1.4.2 农业生产基础设施 农业生产基础设施是指为农业生产过程提供基础性服务、从事农业生产的全过程中所必须的、对农业生产发展有重大作用的物质条件和社会条件,是在农业生产完成的各个环节所使用的劳动材料、劳动对象等生产力要素的综合[23]。

1.4.3 农业科技支持 与小规模农户相比,农业生产经营已成为家庭农场主的固定职业和主要收入来源,其从事农业生产和经营的意愿也更加稳定,因此家庭农场对农业科学技术的内容和水平要求更高。随着家庭农场在全国范围内快速发展,劳动者自身的素质和科技文化水平远不能满足家庭农场规模化、集约化和商品化经营的需求,其对种养技术、生物技术、农产品贮存和加工技术、农业经营管理技术、农业信息化等方面的科技需求愈来愈迫切。

2 家庭农场环境要素的理论分析模型

2.1 理论模型构建

本模型的构建与指标选取以上述家庭农场发展环境构成要素的系统分析为基础,同时参考了国内外有关家庭农场环境影响因素的研究成果。为便于描述,将家庭农场发展环境简称为总目标层(A),依据PEST分析法对其进行分类,即将家庭农场的环境影响因素分为政策环境(B1)、经济环境(B2)、社会环境(B3)和技术环境(B4)4大类,即一级要素层(B);根据家庭农场的实际特点筛选列出各环境下的具体构成要素,共计12个,即二级要素层(C)。最终构建出家庭农场环境要素的层次分析模型(表1)。

表1 家庭农场发展环境要素的层次分析模型Table 1 Analytic hierarchy model of the development environment of family farms

2.2 权向量计算和一致性检验

本文采用层次分析法确定评价因素的评价等级和权值。

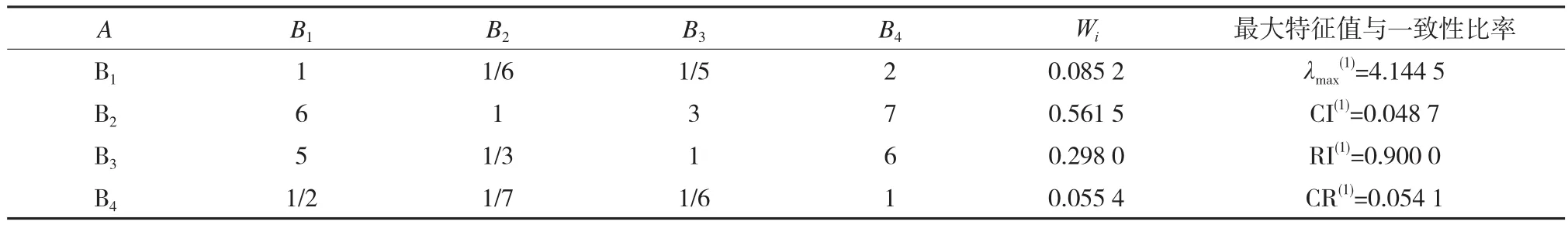

2.2.1 一级要素对于目标层的权重与一致性检验 采用专家打分法设计一级要素层中B1、B2、B3、B4四个要素相对于目标层(A)的对比判断矩阵(RA),运用 MATLAB 软件计算该对比判断矩阵(RA)的最大特征值为λmax(1)=4.1445,B1、B2、B3、B4四个一级要素对应的权向量为Wi(1)=[0.0852,0.5615,0.2980,0.0554],一级要素层对于目标层的一致性比率CR(1)= 0.0541。对比判断矩阵(RA)、四个要素之间相对重要性的比较与一致性检验(表2)。

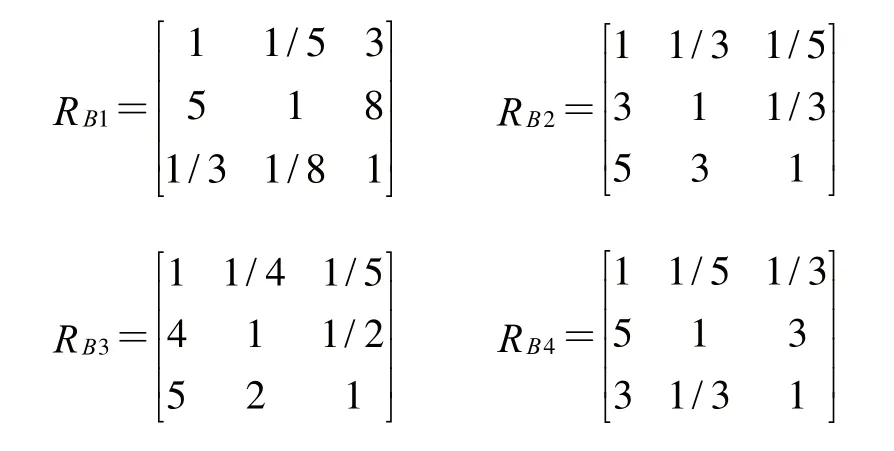

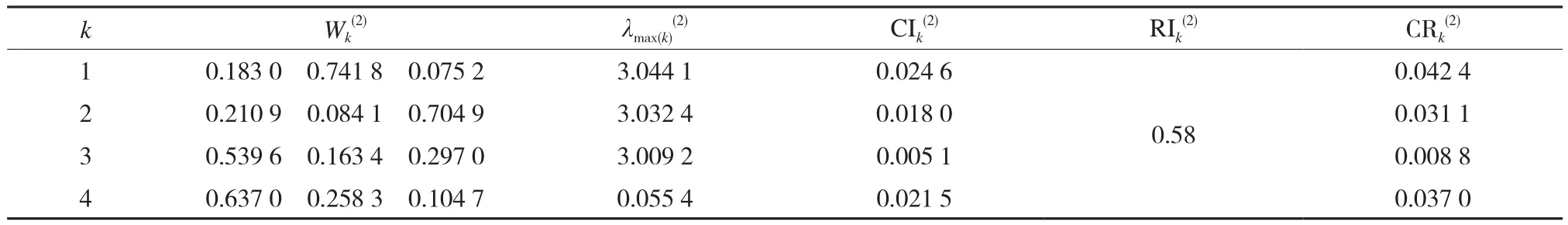

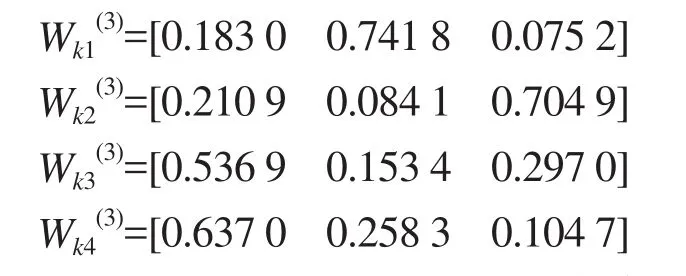

2.2.2 二级要素对于一级要素的权重与一致性检验同样采用专家打分的方法分别得出各组二级要素与其各自对应的一级要要素的对比判断矩阵RB1、RB2、RB3和RB4,计算得出矩阵的权向量(Wk(2))、最大特征值(λmax(k)(2))和一致性比率(CRk(2))(表3)。

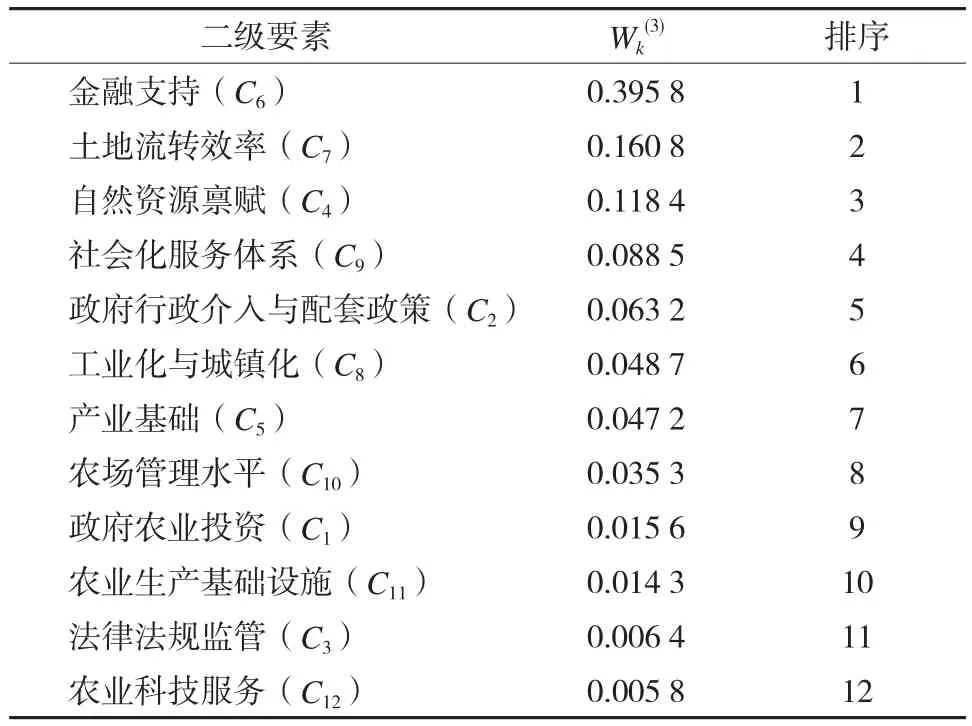

2.2.3 层次总排序与一致性检验 结合以上计算的二级要素层相对于一级要素层的权向量与一级因素层相对于目标层的权向量,计算出二级要素层各因素对于目标层的权向量并进行排序(表4)。

家庭农场发展环境二级要素层的12个要素的总排序依次为:金融支持>土地流转效率>自然资源禀赋>0.1>社会化服务体系>政府行政介入与配套政策>0.06>工业化与城镇化>产业基础>农场管理水平>0.03>政府农业投资>农业生产基础设施>法律法规监管>农业科技服务。一级要素层对目标层的一致性比率CR(1)=0.0541,4组二级要素与各自对应的一级要素的一致性比率分别是CR1(2)=0.0424,CR2(2)=0.0311,CR3(2)=0.0088,CR4(2)=0.0370,二级要素层对目标层的一致性比例CR(3)=0.0239,上述一致性比率均小于0.1,可知模型内各判断矩阵均通过一致性检验,对比判断矩阵构造合理,层次总排序通过一致性检验。模型成立并具有较高的可信度,可用于实际分析。

表2 一级要素相对于目标层的对比判断矩阵(RA)、权向量与一致性检验Table 2 Comparison matrix (RA), weight vector, and consistency check of the primary elements relative to target layer

表3 二级要素相对于一级要素的权向量与一致性检验Table 3 Weight vector and consistency check of the secondary elements relative to the primary elements

表4 二级要素对于目标层的权向量与总体排序Table 4 Weight vector and general order of the secondary elements relative to the target layer

3 吉林延边家庭农场发展环境影响因素的实证分析

3.1 计量方法的选择

相关学者在模糊数学的隶属度理论的基础上形成了模糊综合评价法。该方法应用模糊关系合成的原理,定量化分解事物之间不明确或难以量化的影响因素,达到评价分析多个影响因素对目标变量的隶属等级的目的。模糊综合评价模型由以下几个集合构成:设定的指标集、评语集、分数集等,在这几个集合中,被调查者对被评价对象做出的各种可能的测量结果组成评语集。

指标集也称为影响因素集,使用符号E来表示,E={E1E2… En},Ei表示影响因素(一级指标),本文共设置4个。每个一级指标下设置各自的二级指标E={Ei1Ei2… Eij},表示每个一级指标各自包含j个影响因素(二级指标),本文共设置12个。在问卷调查中,笔者将二级指标层中12个环境要素对家庭农场的影响程度划分为4个等级,即很大,较大,一般和轻。确定环境要素的评语集V={大 较大 一般 轻}。

评价向量(Rb):将采用各要素在各个选项上的选择百分比作为模糊评价体系中的评价向量。

确定权值(Wk):各因素权重值已在上文通过层次分析法计算出。

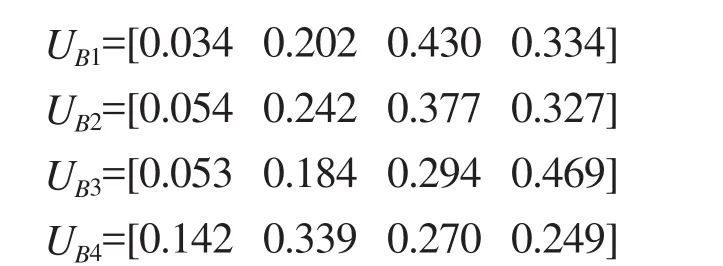

确定隶属矩阵(UB):模糊评价集合为UB= Rb×Wk。

评价得分(N):设定模糊评价量化集S=[1 2 3 4],评价得分的计算公式为N=Rb×ST。

3.2 调查数据

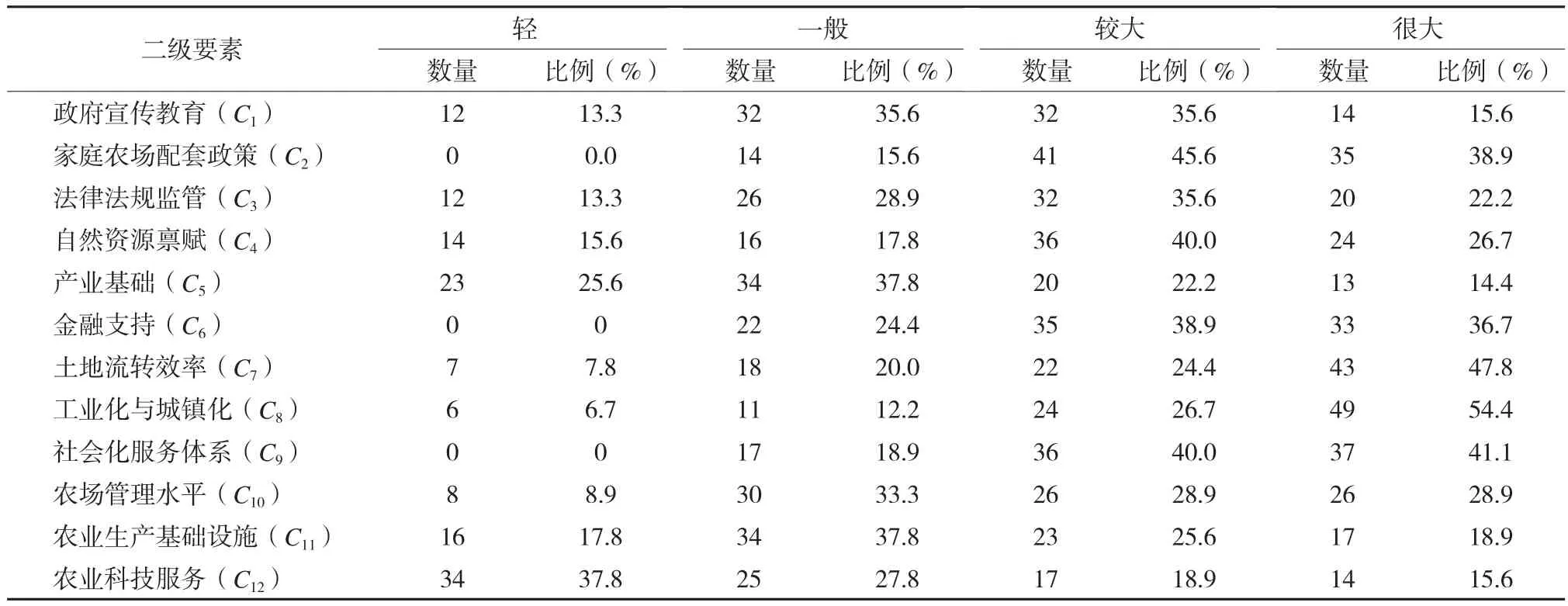

在调查中按规模大小将吉林延边的家庭农场分成大、中、小三种类型,在每种类型的家庭农场中选择30个代表性的进行问卷调查,由经营者根据实际情况针对二级要素层的12个环境因素进行评价。由所调查的家庭农场主结合其实际经营情况依据评价集对二级要素层中12个环境因素进行评价(表5)。根据表5中各项频数及百分比的统计结果,将采用各要素在各个选项上的选择百分比作为模糊评价体系中的评价向量,进而得到一级要素层4个要素的模糊评价矩阵;最后得出吉林延边家庭农场发展环境一级要素层的4个要素的评价向量并进行分析。

3.3 评价结果与分析

对表5调查结果中的数据进行归一化处理可得一级因素层4个要素的模糊评价矩阵:Rb1、Rb2、Rb3、Rb4分别为:

根据前面层次分析法可得政策、经济、社会和技术环境各个因素的权重值:

则根据公式UB=Rb×Wk,模糊评价集合为:

表5 12个二级要素影响程度调查结果Table 5 Investigation results of the inf uencing degree of 12 secondary elements

根据最大隶属度原则,各因素中隶属度最大值对应的评价等级为该指标的评价结果。政策环境因素的最大隶属度对应评价等级为“较大”,政策环境因素影响程度的评价得分为:N=Rb×ST=3.063分,其中N1=2.533分,N2=3.233分,N3=2.667分,表明大部分被调查者认为政策环境因素的影响程度较大;经济环境因素的最大隶属度对应评价等级为“较大”,经济环境因素影响程度的评价得分为:N=Rb×ST=2.976分,其中N1=2.778分,N2=2.256分,N3=3.122分,表明大部分被调查者认为经济环境因素的影响程度较大;社会环境因素的最大隶属度对应评价等级为“很大”,社会环境因素影响程度的评价得分为:N=Rb×ST=3.179分,其中N1=3.122分,N2=3.289分,N3=3.222分,表明大部分被调查者认为社会环境因素的影响程度很大;技术环境因素的最大隶属度对应评价等级为“一般”,技术环境因素影响程度的评价得分为:N=Rb×ST=2.326分,其中N1=2.778分,N2=2.456分,N3=2.122分,表明大部分被调查者认为技术环境因素的影响程度一般。

综上,吉林延边家庭农场环境影响因素的实证分析结果表明(表6),外界环境因素的影响对吉林延边家庭农场的发展起重要作用。同时,在吉林延边家庭农场发展环境的诸多影响因素中,社会环境和政策环境因素对于家庭农场发展的影响最为显著,得分均值分别为3.179分和3.063分,是吉林延边家庭农场培育的主要路径和着力点;经济环境和技术环境因素的影响程度较低,得分均值分别为2.976分和2.626分。各环境要素影响程度由高到低排序为:社会环境>政策环境>经济环境>技术环境。

表6 各一级要素影响程度模糊综合评价结果Table 6 Fuzzy comprehensive evaluation results of the inf uencing degree of each f rst-grade element

4 结论与建议

4.1 结论

外界环境的影响对家庭农场的发展起重要的作用,因此政府部门鼓励和支持发展家庭农场有其必要性和合理性。在家庭农场发展的各环境要素中,金融支持、自然资源禀赋和土地流转效率是目前最重要的3个外部环境因素,是政府部门培育家庭农场关键着眼点和着力点;社会化服务体系和政府行政介入与配套政策因素影响较大,该因素关系着家庭农场发展到一定程度后的经营规模扩大与经营绩效提高;工业化与城镇化、产业基础和农业生产基础设施对家庭农场的贡献处于中等水平,但其对家庭农场发展进程的影响是潜在深刻的;农业科技服务、法律法规监管和信息化水平并不是影响现阶段家庭农场发展的主要因素,这是由于我国家庭农场仍处于发展的萌芽阶段,随着家庭农场的数量增加和规模扩大,该因素将发挥其重要作用。

家庭农场发展所需要的客观条件,需要通过经济发展有序推进、逐渐实现,“因地制宜,稳步推进”是各地政府部门引导家庭农场发展的原则。不同区域条件下各环境要素的影响程度不同,家庭农场培育的主要路径和着力点亦有所区别。提升工业化和城镇化水平、构建社会化服务体系、提高土地流转效率、完善家庭农场配套政策与监管和加强教育培训是推进吉林延边家庭农场的主要路径和着力点。

4.2 建议

1)多方发力,建立多样化的支农惠农融资渠道。在政府财政支持下,商业银行按比例配套一定资金作为家庭农场专项贷款;规范与监管农村合作金融组织,组建农村资金互助合作社;政府对家庭农场生产经营贷款给予担保或贴息补助,鼓励和引导家庭农场办理农业保险,增强抵御自然灾害风险和市场风险的能力。可针对家庭农场建立风险保险基金,资金由政府和家庭农场共同承担,政府承担其主要部分。

2)政府引导,推进土地流转市场化。政府搭建土地流转平台,设立土地流转服务站或服务中心,公开披露交易信息、交易程序和收费标准等;加强土地流转信息网络建设,及时发布土地流转数量、价格、位置等信息,提供政策咨询和政策保障等服务;建立独立于集体和土地使用者之外的非盈利性土地流转中介服务机构,开展流转土地的登记、法律政策咨询、流转价格评估、流转合同的签订及纠纷调解等服务。

3)以公共服务机构为依托,健全社会化服务体系。建立农业综合信息网络服务平台提供农产品生产信息、市场行情、价格波动、技术推广等信息,便于家庭农场适时调整生产方向与规模;完善农业技术推广体系,为家庭农场提供科技培训、病虫害防治、质量检测等服务,指导家庭农场引进新品种、应用新技术,提高生产的标准化、专业化水平;利用和整合各类培训资源,面向家庭农场经营者和技术人员开展新型职业农民教育和培训,提升家庭农场的经营管理水平。

4)制定专门政策,强化政府对家庭农场的引导和扶持。营造家庭农场发展的良好氛围,通过制定具体的财政补贴、贷款贴息、税收减免和农业优惠等宏观政策指引家庭农场发展方向和资源配置;财政支农资金重点向家庭农场倾斜,对符合认定条件的家庭农场,对其初期一次性投资按比例给予财政补贴;支持家庭农场申报农业项目,享受相关优惠政策,对达到一定标准并具有示范辐射带动作用的家庭农场进行合理的补贴和奖励,对从事设施农业、生态农业、特色种植、农业标准化和农业产业化等形式的家庭农场的补贴。

[1] 关付新. 我国现代农业组织创新的制度含义与组织形式[J]. 山西财经大学学报, 2005, 27(3): 47-51. Guan F X. The institutional implication and organizational form of modern agricultural organization innovation in China[J]. Journal of Shanxi Finance and Economics University, 2005, 27(3): 47-51.

[2] 高强, 刘同山, 孔祥智. 家庭农场的制度解析: 特征、发生机制与效应[J]. 经济学家, 2013(6): 48-56. Gao Q, Liu T S, Kong X Z. Institutional analysis of family farms: Characteristics, mechanisms and effects[J]. Economist, 2013(6): 48-56.

[3] 朱启臻. 谈谈家庭农场[J]. 前线, 2014(2): 47-49. Zhu Q Z. Discussion about family farms[J]. Front, 2014(2): 47-49.

[4] 黄宗智, 彭玉生. 三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景[J]. 中国社会科学, 2007(4): 74-88. Huang Z Z, Peng Y S. The confl uence of three historical trends and the prospects for small-scale agriculture in China[J]. Social Science in China, 2007(4): 74-88.

[5] 岳正华, 杨建利. 我国发展家庭农场的现状和问题及政策建议[J]. 农业现代化研究, 2013, 34(4): 420-424. Yue Z H, Yang J L. Current situation, problems and policy suggestions for development of family farm in China[J]. Research of Agricultural Modernization, 2013, 34(4): 420-424.

[6] 孙中华. 积极引导和扶持家庭农场发展[J]. 农村经营管理, 2013(9): 6-10. Sun Z H. Actively guide and support the development of family farms[J]. Rural Management, 2013(9): 6-10.

[7] 袁赛男. 家庭农场: 我国农业现代化进路选择——基于家庭农场与传统小农户、雇工制农场的比较[J]. 长白学刊, 2013(4): 92-97. Yuan S N. Family farm: The approach of China’s agricultural modernization—Based on the comparison of family farms, traditional small farmers and employment system farms[J]. Changbai Journal, 2013(4): 92-97.

[8] 汤文华, 段艳丰, 梁志民. 一种新型农业经营主体: 家庭农场——基于新制度经济学的分析视角[J]. 江西农业大学学报(社会科学版), 2013, 12(2): 186-190. Tang W H, Duan Y F, Liang Z M. A new agricultural management body: Family farm—From the perspective of new institution economics[J]. Journal of Jiangxi Agricultural University (Social Sciences Edition), 2013, 12(2): 186-190.

[9] 蔡键. 我国家庭农场形成机制与运行效率考察[J]. 商业研究, 2014(5): 88-93.Cai J. A study on the formation mechanism and operation efficiency of family farm in China[J]. Commercial Research, 2014(5): 88-93.

[10] 董亚珍, 鲍海军. 家庭农场将成为中国农业微观组织的重要形式[J]. 社会科学战线, 2009(10): 95-98. Dong Y Z, Bao H J. Family farm will become an important form of agricultural micro organizations in China[J]. Social Science Front, 2009(10): 95-98.

[11] 兰勇, 周孟亮, 易朝辉. 我国家庭农场金融支持研究[J]. 农业技术经济, 2015(6): 48-56. Lan Y, Zhou M L, Yi Z H. Research on the fi nancial support of family farms in China[J]. Journal of Agrotechnical Economics. 2015(6): 48-56.

[12] 赵伟峰, 王海涛, 刘菊. 我国家庭农场发展的困境及解决对策[J].经济纵横, 2015(4): 37-41. Zhao W F, Wang H T, Liu J. The dilemma and solution of family farm’ development in China[J]. Economic Review, 2015(4): 37-41.

[13] 朱启臻, 胡鹏辉, 许汉泽. 论家庭农场: 优势、条件与规模[J].农业经济问题, 2014(7): 11-17. Zhu Q Z, Hu P H, Xu H Z. Discussion about family farm: Advantage, requirement and scale[J]. Issues in Agricultural Economy, 2014(7): 11-17.

[14] 杨建利, 周茂同. 我国发展家庭农场的障碍及对策[J]. 经济纵横, 2014(2): 49-53. Yang J L, Zhou M T. Obstacles and countermeasures of developing family farm in China[J]. Economic Review, 2014(2): 49-53.

[15] 商洋, 曾艳华. 影响家庭农场发展的因素研究综述[J]. 北京农业, 2015(18): 166-168. Shang Y, Zeng Y H. A review of factors influencing the development of family farms[J]. Beijing Agriculture, 2015(18): 166-168.

[16] 王鹏, 平瑛, 徐洁. 上海市松江区家庭农场的环境影响因素研究[J]. 上海管理科学, 2015, 37(1): 72-75. Wang P, Ping Y, Xu J. Research on environmental infl uence factors of family farm in Songjiang district, Shanghai[[J]. Shanghai Management Science, 2015, 37(1): 72-75.

[17] 韩艳旗, 韩非, 王红玲. 湖北省农产品加工业产业基础与综合发展能力研究[J]. 农业经济问题, 2014(6): 97-102. Han Y Q, Han F, Wang H L. Research on the basis and comprehensive development ability of agricultural products processing industry in Hubei Province[J]. Issues in Agricultural Economy, 2014(6): 97-102.

[18] 李善民. 家庭农场金融服务困境及其优化路径——以广西151户家庭农场为例[J]. 南方金融, 2014(5): 62-66. Li S M. The plight and optimal path of fi nancial service for family farm: A case study of 151 family farms in Guangxi[J]. South China Finance, 2014(5): 62-66.

[19] 黎东升, 曾令香, 查金祥. 我国家庭农场发展的现状与对策[J].福建农业大学学报(社会科学版), 2000, 3(3): 5-8. Li D S, Zeng L X, Zha J X. Present situation and Countermeasures of family farms’ development in China[J]. Journal of Fujian Agricultural University (Social Science Edition), 2000, 3(3): 5-8.

[20] 贾庆英, 农村土地流转效率研究综述[J]. 山东省经济管理干部学院学报, 2010(6): 58-61. Jia Q Y. A review of rural land transfer effi ciency[J]. Journal of Shandong Academy of Governance, 2010(6): 58-61.

[21] 屈学书, 矫丽会. 我国发展家庭农场的优势和条件分析[J]. 经济问题, 2014(2): 106-108. Qu X S, Jiao L H. Study on the advantages and conditions of family farm development in China[J]. Economic Problems, 2014(2): 106-108.

[22] 郭翔宇. 农业社会化服务体系问题探索[M]. 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2001. Guo X Y. Research on Socialized Service System of Agriculture[M]. Harbin: Harbin Publishing House, 2001.

[23] 王瑜, 范建荣. 西部农业农村基础设施发展水平综合评价及预测——以宁夏回族自治区为例[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2011(4): 35-41. Wang Y, Fan J R. Comprehensive evaluation and prediction on development of agricultural and rural infrastructures in western regions: Case study in Ningxia Autonomous Region[J]. Journal of Huazhong Agricultural University (Social Science Edition), 2011(4): 35-41.

(责任编辑:童成立)

Empirical study on the environmental elements of family farm’s development: Based on the survey data from Yanbian of Jilin Province

CHEN Nan, HAO Qing-sheng

(College of Economics and Management, Jilin Agricultural University, Changchun, Jilin 130018, China)

Environmental factors play an important supporting role in the development of family farms. The main path and the focus to develop family farms are distinguished under different geographical conditions. To explore the environmental influencing mechanism on the development of family farms, this paper systematically and comprehensively analyzed the political, economic, social and technical factors of the development environment of family farms by the PEST model, a Factors Analysis Model and calculated the weight of each indicator by the Analytic Hierarchy Process (AHP). Results show that fi nancial supports, land transfer effi ciency, and natural resources are the three most important external environment factors in the development of family farms and the weights are greater than 0.1. Social service system and government supporting policies come second and the weights are between 0.6-0.9. Industrialization and urbanization, industrial basis and farm’s management made moderate contributions to the family farms and agricultural production infrastructure, laws and regulations supervision, and agricultural science and technology services are not signifi cant factors. Based on the above results, this paper further analyzed the development environment of family farms in Yanbian by a fuzzy Synthetic Evaluation Method. Results show that social environment factors and policy environment factors play a critical role in the development of family farms in Yanbian; while economic environment factors and social environment factors come second. Therefore, to promote the development of family farms, this paper suggests to establish diverse agriculture-supporting fi nancing channels, to improve land transfer effi ciency, and to strengthen government guidance and support.

family farm; development environment; factor analysis; PEST model; fuzzy Synthetic Evaluation Method

F306.1

A

1000-0275(2017)03-0429-08

10.13872/j.1000-0275.2017.0017

陈楠, 郝庆升. 家庭农场发展环境要素分析与实证验证——基于吉林延边的调查数据[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(3): 429-436.

Chen N, Hao Q S. Empirical study on the environmental elements of family farm’s development: Based on the survey data from Yanbian of Jilin Province[J]. Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(3): 429-436.

吉林省教育厅“十三五”社会科学研究项目(吉教科文合字〔2016〕第137号);吉林省科技发展计划项目(20170418045FG)。作者简介:陈楠(1981-),女,吉林白城人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事农业产业化经营、农业组织创新研究,E-mail: chennan@jlau.edu.cn, 8064981@qq.com;郝庆升(1963-),男,吉林双阳人,博士,教授,博士生导师,主要从事农业系统工程、农业技术经济研究,E-mail: haoqsh@jlau.edu.cn。

2017-01-12,接受日期:2017-02-20

Foundation itteemm:: Social Science Research Project of the Education Department of Jilin Province (2016-137); Science and Technology Development Plan Project of Jilin Province (20170418045FG).

Corresponding authhoorr:: CHEN Nan, E-mail: chennan@jlau.edu.cn, 8064981@qq.com.

Receeiivveedd 12 January, 2017; Acceepptteedd 20 February, 2017